Redessiner nos racines

Au cœur de l’histoire humaine, bien avant que les civilisations ne s’érigent et que les continents ne portent des frontières, vécut une femme : Ève mitochondriale. Non pas la première femme au sens biblique, mais celle dont le patrimoine génétique matrilinéaire nous relie tous, sans exception. Découverte dans les tréfonds du génome, elle rappelle que notre berceau à tous est africain ; et que la lumière de l’humanité s’est d’abord levée sur cette terre mère.

Qui est l’Ève mitochondriale ?

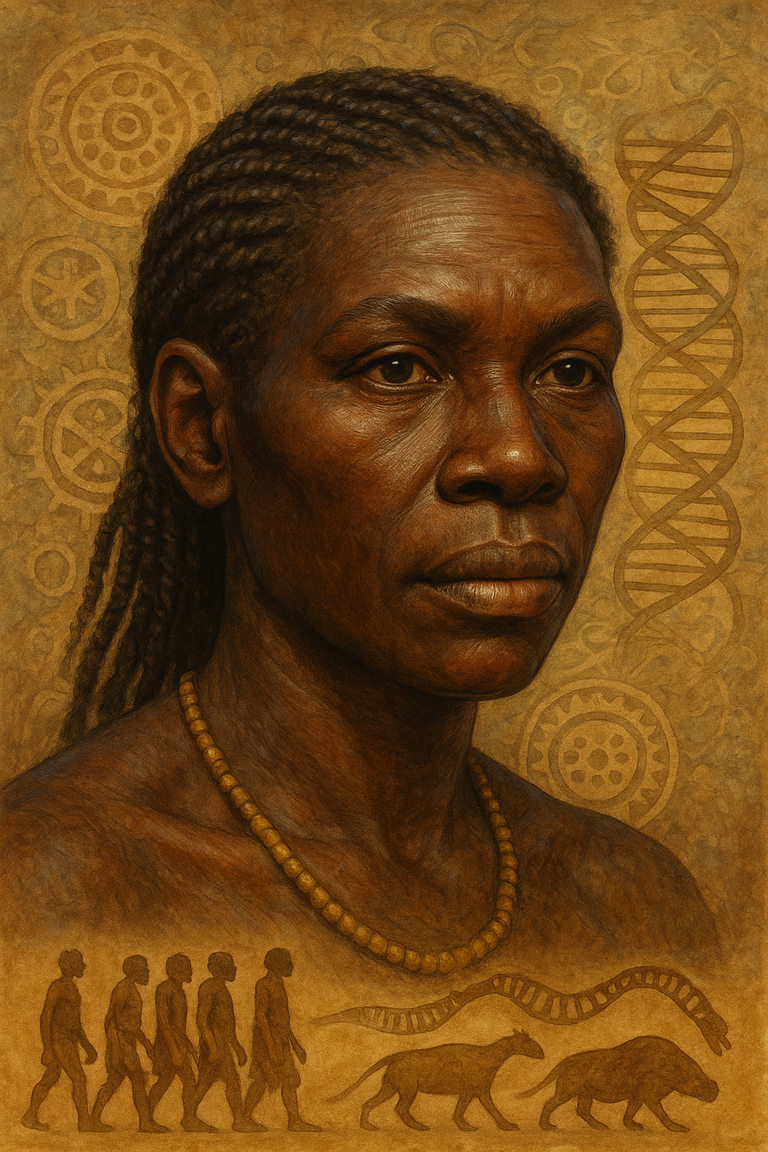

Il est des découvertes scientifiques qui, silencieusement, bouleversent nos certitudes les plus anciennes. Dans les années 1980, au croisement de la génétique moléculaire et de l’anthropologie, un trio de chercheurs (Allan Wilson, Rebecca Cann et Mark Stoneking1) met en lumière une révélation troublante : en scrutant l’ADN des mitochondries2, ces minuscules organites présents dans chacune de nos cellules, transmis exclusivement par la mère, il est possible de remonter le fil du temps jusqu’à une ancêtre commune à toute l’humanité actuelle.

Cette femme, que la science baptisera avec une poésie involontaire Ève mitochondriale3, n’est ni une figure religieuse ni une entité mythologique. Elle est une réalité statistique, un point de convergence génétique. Selon les dernières estimations, elle aurait vécu quelque part en Afrique de l’Est, il y a environ 150 000 à 200 000 ans. Toutes les lignées maternelles humaines vivantes aujourd’hui (des Andes à l’Himalaya, du Delta du Nil aux fjords de Norvège) dérivent d’elle, et d’elle seule, à travers un réseau de mères, de filles, de grand-mères, de générations tissées les unes aux autres dans la durée.

Mais il faut clarifier ce que cette maternité originelle signifie et ce qu’elle ne signifie pas. Ève mitochondriale n’était pas la première femme. Elle n’était pas davantage l’unique femme de son époque. Elle ne vivait pas dans un monde vide d’autres humanités, ni même dans une solitude généalogique. Elle fut simplement la seule dont la lignée féminine n’a jamais été interrompue. Tandis que d’autres lignées, portées par des femmes ayant également existé, se sont éteintes au fil des siècles (par l’absence de filles, par des événements tragiques ou aléatoires), la sienne a subsisté, transmise de mère en fille sans discontinuité jusqu’à nous.

C’est là l’un des paradoxes féconds de cette figure scientifique : son universalité naît de la contingence. Elle n’est pas la plus forte, ni la plus sage, ni la plus belle, mais la plus persistante. Sa lignée a survécu. C’est cette survivance, cette continuité de l’invisible, qui l’élève à un rang symbolique. Elle est, en quelque sorte, la matrice oubliée de notre humanité partagée.

De cette femme sans nom, dont les traits, la langue, la foi ou le destin nous sont irrémédiablement perdus, il ne reste aucune sépulture, aucune mémoire rituelle. Et pourtant, elle est en chacun de nous. Dans le souffle d’une jeune fille créole, dans les yeux d’un vieillard inuit, dans le sourire d’un enfant masaï, il reste quelque chose d’elle : un fragment d’héritage moléculaire, une note lointaine dans la grande partition biologique humaine.

Comprendre qui est Ève mitochondriale, c’est donc retrouver la trace de notre commune origine. C’est accepter que, malgré la dispersion géographique, les différences culturelles et les fractures historiques, nous appartenons à une même histoire, enracinée dans la profondeur africaine du monde.

Un récit africain de l’origine

La découverte de l’Ève mitochondriale n’est pas qu’un jalon scientifique : elle est une rupture narrative. Car elle ne dit pas seulement où commence l’histoire de l’humanité ; elle déplace le centre du monde. Ce que révèle la génétique, c’est que tous les humains actuels, des bergers touaregs aux berges du Nil, des steppes mongoles aux bidonvilles de Lima, des temples d’Asie aux tours de Manhattan, partagent une origine commune : l’Afrique.

Cette affirmation ne relève pas du mythe, ni du roman des origines. Elle est fondée sur la rigueur de la biologie moléculaire, sur l’analyse minutieuse de l’ADN mitochondrial, sur les datations croisées du paléoenvironnement et de la paléogénétique. Ces outils, nés dans les laboratoires des grandes universités, n’ont fait que confirmer ce que les griots chuchotaient déjà : l’humanité entière a un berceau africain.

Il ne s’agit pas d’une suggestion poétique, mais d’un fait brut, dérangeant pour les récits dominants. Le premier visage humain était noir, et le premier souffle que l’espèce humaine a donné s’est élevé depuis les plaines d’Afrique de l’Est. Dans un monde encore vierge de frontières, de nations, d’exclusions, nos ancêtres (à la peau sombre, aux traits africains) ont levé les yeux vers le ciel et entamé le grand périple du peuplement planétaire.

Cette vérité, longtemps niée ou marginalisée dans les chronologies occidentales, est désormais incontestable. Et pourtant, elle peine encore à être pleinement intégrée dans les consciences. Il est plus confortable, pour l’Europe et ses héritiers, de penser l’histoire comme une ascension depuis la Grèce vers la modernité, oubliant que la sagesse grecque elle-même fut nourrie par l’Égypte pharaonique, par le commerce transsaharien, par les savoirs de Kemet.

Or ce que nous dit Ève mitochondriale, c’est que la mémoire de l’humanité est noire. Non pas symboliquement noire, mais littéralement, biologiquement africaine. Et dans une époque où les crispations identitaires dressent des murs et des frontières, où l’on se méfie de l’Autre parce qu’il viendrait d’ailleurs, ce rappel est salutaire : l’Ailleurs, c’est notre commencement à tous.

Chaque être humain, quelle que soit sa couleur de peau ou son lieu de naissance, porte en lui une lueur d’Afrique. C’est une mémoire silencieuse, nichée dans les mitochondries de nos cellules, qui murmure que nos différences sont superficielles, que nos filiations sont entremêlées, et que notre humanité est indivisible.

Redonner à l’Afrique sa place dans le récit de l’origine, ce n’est pas une réparation morale. C’est une nécessité historique. C’est regarder la science en face et comprendre que le centre de gravité de l’humanité se situe bien plus au sud qu’on ne l’a longtemps enseigné.

L’Afrique, matrice de l’humanité

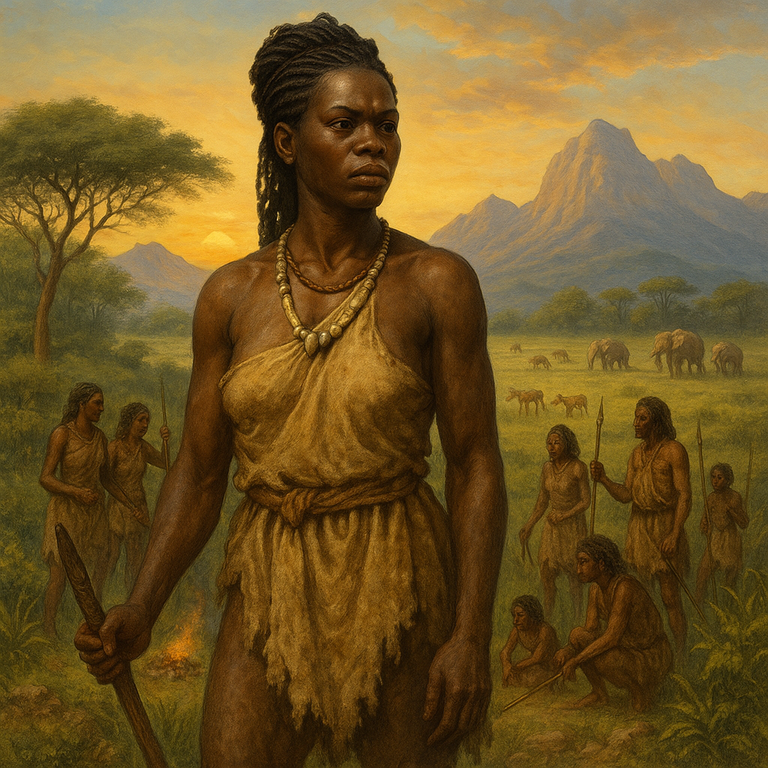

Il faut imaginer l’Afrique, il y a quelque 150 000 à 200 000 ans, non comme une terre figée dans l’archaïsme, mais comme un continent vibrant d’innovations biologiques, culturelles et sociales. C’est là, au cœur des savanes nourricières, dans l’ombre des forêts équatoriales, et sur les flancs arides du Rift, que l’humanité a appris à être humaine.

C’est en Afrique que nos ancêtres, porteurs de l’empreinte d’Ève mitochondriale, ont maîtrisé le feu, ont façonné les premiers outils bifaciaux, ont commencé à parler, à transmettre, à rêver. Le feu domestiqué n’était pas qu’un instrument de survie : il était le premier foyer, le début du cercle humain. Les galets taillés n’étaient pas que des armes ou des ustensiles : ils étaient l’amorce d’une pensée technique, l’embryon de nos civilisations futures.

À travers les âges glaciaires et les périodes de réchauffement, l’Afrique fut le laboratoire de notre espèce, un immense théâtre d’apprentissage évolutif. C’est là que les premiers groupes ont dû s’adapter aux cycles du climat, aux migrations animales, aux changements de végétation. Chaque défi rencontré fut un moteur d’adaptation, chaque mutation favorable, une promesse de survie.

Puis, vers 60 000 ans avant notre ère, dans un mouvement aussi discret que décisif, un petit groupe d’Homo sapiens franchit les frontières naturelles du continent. Ils empruntent sans doute deux routes principales : le corridor du Sinaï4, mince bande de terre reliant l’Afrique au Proche-Orient, et la voie côtière de la mer Rouge, longeant l’océan Indien jusqu’au sud de l’Asie.

Ces migrants ne sont pas des conquérants, mais des chercheurs d’équilibre : ils suivent les cours d’eau, traquent le gibier, explorent les rivages, poussés par la quête de ressources, par la pression démographique ou par l’instinct d’aller voir ailleurs. Ce sont des familles, des clans, des survivants. Ils emportent avec eux le feu, le langage, les outils ; et surtout, l’héritage génétique d’Ève mitochondriale.

Cette sortie d’Afrique, que les généticiens appellent Out of Africa II, est l’un des moments fondateurs de notre histoire globale. De cette poignée de femmes et d’hommes, à peine quelques centaines selon certaines estimations, descend l’ensemble des populations non africaines contemporaines. Chinois, Scandinaves, Brésiliens, Aborigènes, Arabes ou Inuits : tous sont, en un sens, des Africains en exil.

Cette dispersion humaine ne s’est pas faite en un jour. Elle s’est étalée sur des millénaires, rythmée par les périodes glaciaires, les fluctuations maritimes et les périls du monde inconnu. Mais partout où ils sont allés, ces enfants de l’Afrique ont emporté la mémoire de leur terre mère, imprimée dans leur ADN, dans leurs gestes, dans leur organisation sociale.

Et aujourd’hui encore, malgré les dérives racistes, malgré les hiérarchies construites sur des couleurs de peau ou des origines supposées, la science nous ramène inlassablement à cette vérité première : nous sommes une famille humaine issue d’une seule matrice ; celle de l’Afrique.

Redire cela, ce n’est pas faire œuvre de romantisme. C’est rétablir une vérité historique, biologique, philosophique. C’est rappeler que l’Afrique n’est pas le « continent oublié », mais le continent fondateur. Elle ne vient pas « après », elle est le commencement.

Savoir d’où l’on vient

À première vue, Ève mitochondriale n’est qu’un point sur une carte génétique. Une figure abstraite, enfouie dans les couches profondes du temps. Mais à y regarder de plus près, elle est bien davantage qu’un artefact scientifique. Elle est un acte de rupture. Une résistance. Une mise à nu du mythe moderne de la division des races humaines.

Sa redécouverte dans les années 1980 (dans un monde encore profondément marqué par les idéologies raciales) a fait l’effet d’un séisme discret mais décisif. Elle dit non aux frontières biologiques que les empires ont tenté d’imposer. Elle dit non à l’idée que certains seraient plus proches du « progrès » que d’autres, parce que plus éloignés de l’Afrique.

Et elle le dit avec une arme redoutable : la preuve génétique. Pas une théorie, pas un slogan, mais des traces infalsifiables, inscrites dans les cellules de tous les humains vivants. Des marques laissées par une seule lignée féminine, qui nous relie sans exception.

Dans le vacarme contemporain des replis identitaires, alors que surgissent à nouveau les vieilles rengaines sur le « sang », le « sol », les « origines », l’Ève mitochondriale impose un contre-récit puissant. Un récit de réconciliation. De retour au réel. Elle murmure, obstinée, que l’humanité n’a jamais été plurielle par essence, mais une – dans ses formes, dans ses failles, dans ses fusions.

Elle nous rappelle que les frontières de la couleur sont des constructions tardives, et que les différences visibles entre nous sont des déclinaisons adaptatives, sculptées par les climats, les altitudes, les rayons UV. Ce sont les habits de l’évolution, pas les marques d’une essence supérieure ou inférieure.

L’histoire d’Ève mitochondriale nous exhorte à redéfinir la notion de « proche ». Car si nous portons tous son empreinte dans nos cellules, alors le migrant que l’on rejette, l’étranger que l’on craint, le voisin que l’on ignore, ne sont que des cousins à quelques millénaires d’intervalle. C’est cela, peut-être, le plus grand scandale de cette vérité : elle nous oblige à considérer comme frère celui que l’histoire nous a appris à écarter.

Sommaire

Notes

- Allan Wilson, Rebecca Cann, Mark Stoneking : chercheurs en biologie moléculaire ayant conduit dans les années 1980 les travaux pionniers qui ont permis de formuler l’hypothèse de l’Ève mitochondriale. ↩︎

- ADN mitochondrial (mtDNA) : petite portion d’ADN située dans les mitochondries des cellules (et non dans le noyau), transmise exclusivement par la mère à ses enfants, ce qui permet de tracer la lignée maternelle sur des dizaines de milliers d’années. ↩︎

- Ève mitochondriale : nom donné à la femme qui est la plus récente ancêtre maternelle commune à tous les humains vivant aujourd’hui, identifiée grâce à l’étude de l’ADN mitochondrial. Elle aurait vécu en Afrique il y a environ 150 000 à 200 000 ans. ↩︎

- Corridor du Sinaï : étroit passage de terre reliant l’Afrique au Moyen-Orient (actuelle Égypte/Israël), par lequel les premiers humains auraient quitté l’Afrique pour coloniser l’Eurasie. ↩︎