Premier Guadeloupéen à Polytechnique, héros méconnu de 14-18, Camille Mortenol incarne le paradoxe colonial : loyauté sans reconnaissance, excellence sans héritage.

Une silhouette dans l’ombre de l’Histoire

Il y a des noms qu’on grave en lettres d’or sur les frontons des académies. Et puis il y a ceux, tout aussi méritants, qui dorment dans les marges. Camille Mortenol appartient à cette deuxième catégorie : un officier de marine né libre d’un père esclave affranchi, formé à Polytechnique, stratège de la défense antiaérienne de Paris pendant la Grande Guerre. L’histoire française l’a longtemps relégué au rang de note de bas de page. Pourtant, dans les tempêtes coloniales, les déflagrations du racisme et les silences complices de la République, il a tenu bon.

Son nom est une balise. Une mémoire. Une revanche tranquille.

I. De l’Afrique arrachée à la mer conquise

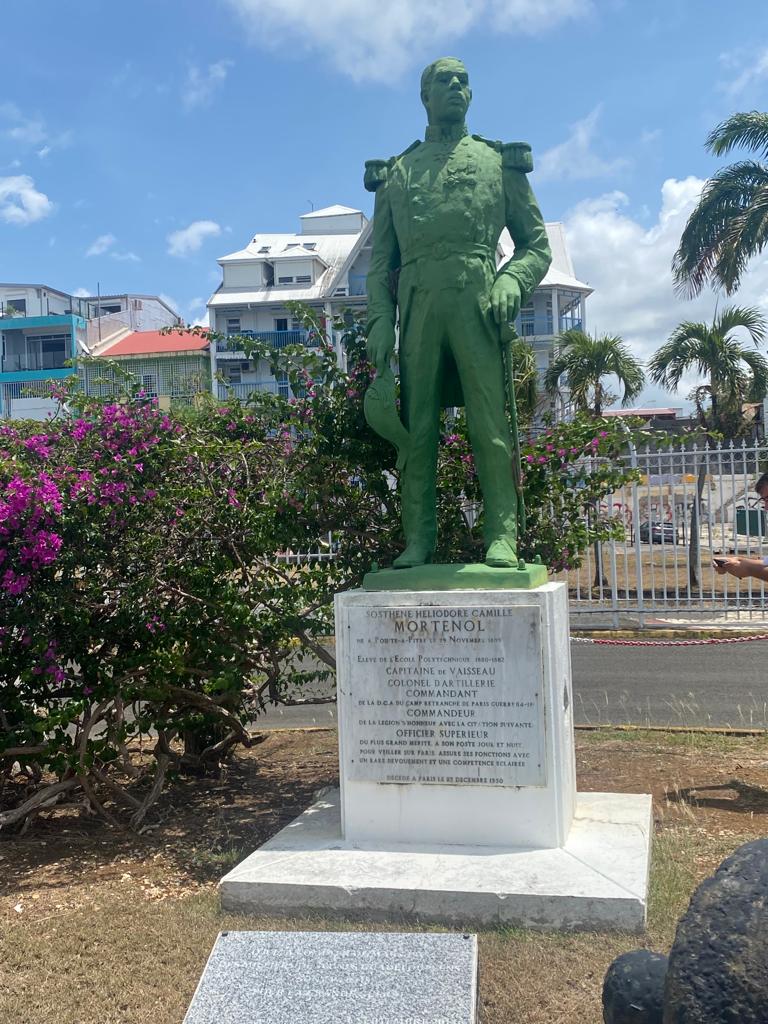

À Pointe-à-Pitre, un matin du 29 novembre 1859, naît un enfant que l’histoire officielle a longtemps ignoré, mais dont la vie défie l’effacement. Sosthène Héliodore Camille Mortenol, fils de deux anciens esclaves, voit le jour dans une Guadeloupe encore imprégnée des cendres de la servitude. L’abolition de l’esclavage n’a que douze ans. L’île panse encore les blessures laissées par des siècles de chaînes et de cannes à sucre.

Son père, né en Afrique vers 1809, fut capturé, déporté et réduit à l’état de marchandise humaine. Mais en 1847, à l’âge de 38 ans, il obtient son affranchissement en rachetant sa propre liberté pour la somme de 2 400 francs. Un acte aussi douloureux que symbolique. À l’administration coloniale, il aurait lancé ces mots :

« Vous m’avez pris sur la terre d’Afrique pour faire de moi un esclave. Rendez-moi aujourd’hui ma liberté. »

Il adopte alors un nom neuf, forgé dans la dignité retrouvée : Mortenol.

Sa mère, Julienne Toussaint, née en 1834, couturière, fut elle aussi esclave. Ensemble, ils donnent naissance à trois enfants : Eugène, Marie-Adèle, et Camille, le benjamin. Dans cette maison modeste où la pauvreté ne fait jamais taire la dignité, l’instruction devient l’arme de l’émancipation, et la mémoire de l’oppression un levier d’ascension.

Très tôt, le jeune Camille se distingue. Élève brillant, silencieux, il manifeste un talent précoce pour les mathématiques et la discipline. Il étudie à l’externat des frères de Ploërmel, puis au séminaire de Basse-Terre, avant de croiser le regard de Victor Schœlcher. L’ancien artisan de l’abolition repère son potentiel et le soutient. Grâce à une bourse, Camille traverse l’océan, direction la métropole, ce pays qui parle de Liberté, Égalité, Fraternité, mais peine à les incarner pour ses enfants d’outre-mer.

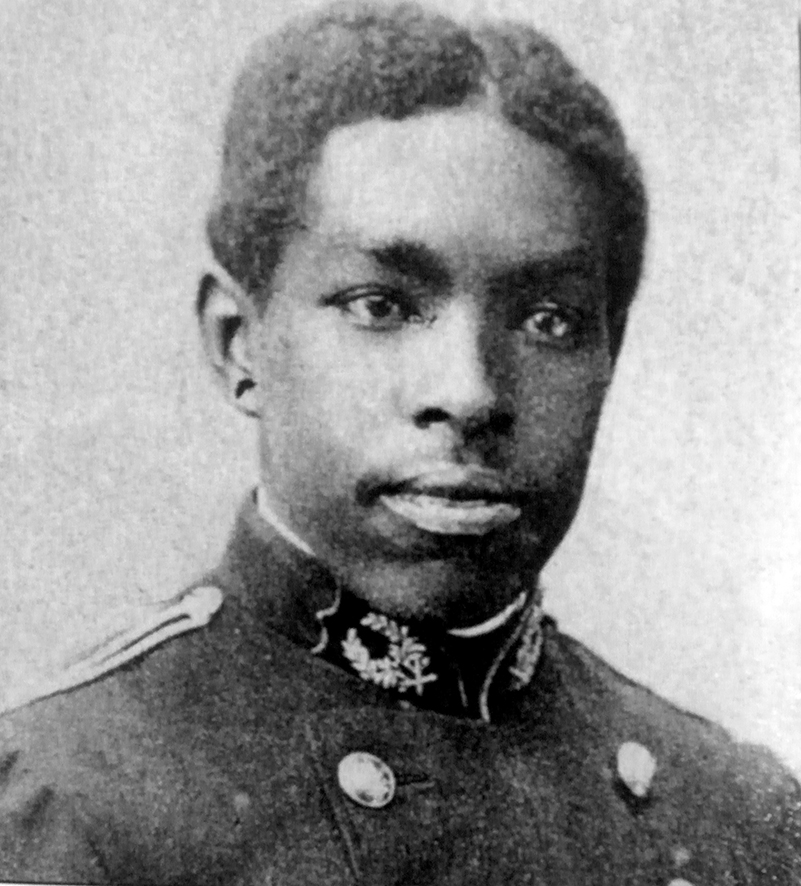

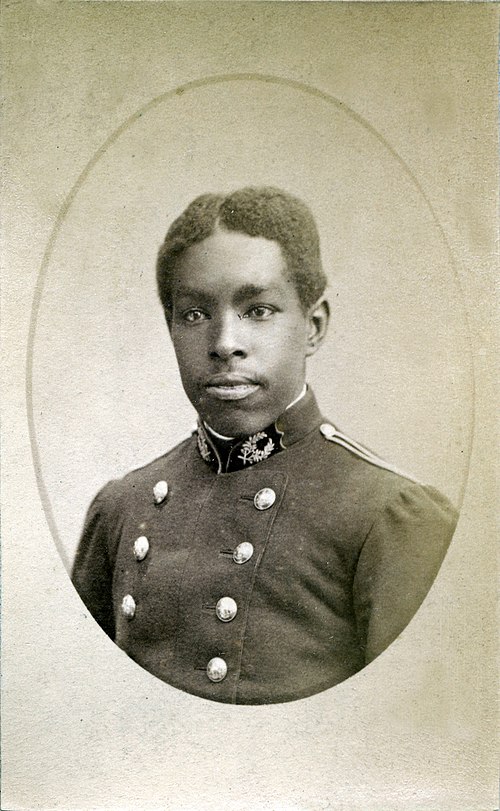

À Bordeaux, il entre au lycée Montaigne, y prépare les concours des grandes écoles. En 1880, il réussit l’exploit : il est classé 19e sur 209 candidats au concours de l’École polytechnique. Il devient alors le premier Guadeloupéen, et le troisième homme noir à intégrer cette institution, après Auguste-François Perrinon (X 1832) et Charles Wilkinson (X 1849). Ce jour-là, dans l’histoire de France, un fils d’esclave franchit les portes d’une des écoles les plus sélectives du pays.

Mais cette réussite ne l’exempte pas du mépris latent. À Polytechnique, on le remarque ; par son talent, mais aussi par sa couleur. Lors de la « séance des cotes », un rituel de bizutage, il reçoit la « cote nègre ». L’humour est militaire, raciste, mais derrière le vernis de condescendance, ses camarades reconnaissent son mérite. L’un d’eux lance même :

« Si tu es nègre, nous sommes blancs ; à chacun sa couleur et qui pourrait dire quelle est la meilleure ? »

Camille Mortenol ne se venge pas. Il dépasse. Il apprend à marcher dans les couloirs de l’élite républicaine sans se courber, à porter son passé comme un étendard invisible. Il comprend que chaque succès n’est pas qu’un accomplissement individuel : il est le fruit d’une mémoire, d’un peuple, d’une histoire.

Diplômé en 1882, 18e de sa promotion, il choisit la Marine nationale. Un choix stratégique. L’armée de terre reste fermée aux officiers de couleur, mais la “Royale”, avec sa hiérarchie plus technique, laisse une porte entrouverte. Il y entre comme aspirant, sur la frégate L’Alceste. Un siècle après que son père fut arraché à l’Afrique par la mer, le fils navigue désormais sur les flots de l’Empire, non plus comme cargaison humaine, mais comme officier de la République française.

II. Franchir les lignes de couleur

À sa sortie de l’École polytechnique en 1882, Camille Mortenol fait un choix à la fois stratégique et symbolique : il entre dans la Marine nationale ; que l’on appelle alors « la Royale », bastion d’aristocratie républicaine, où le port de l’uniforme se confond avec une couleur de peau, blanche par défaut. Sur les ponts des navires, la République flotte au vent, mais la Fraternité reste ancrée à quai.

Il embarque d’abord à bord de L’Alceste, une frégate à voile, puis rapidement, sa carrière prend le large. Madagascar, Indochine, Afrique de l’Ouest, Méditerranée, Levant : Mortenol navigue là où l’Empire projette ses ambitions coloniales. Il n’est pas seulement officier, il est l’un des visages du pouvoir français, commandant des unités, opérant dans des zones de conflit, souvent en première ligne. Paradoxe absolu : l’enfant d’un esclave africain devient agent de l’expansion impériale sur le continent d’où fut arraché son père.

Son ascension est régulière, méritée, mais jamais simple. Il est nommé successivement enseigne de vaisseau en 1884, puis lieutenant de vaisseau en 1889, capitaine de frégate en 1904. Chaque promotion est le fruit d’un travail irréprochable, de campagnes éprouvantes, de missions réussies. Et pourtant, derrière les décorations, les rapports internes des supérieurs hiérarchiques évoquent « des ennuis possibles en raison de sa race ». Sur les quais de Toulon, de Brest ou de Saïgon, les badauds se retournent. Certains marins, parfois même des officiers, chuchotent : « Un nègre, capitaine ? »

Il encaisse. Il avance. Il commande.

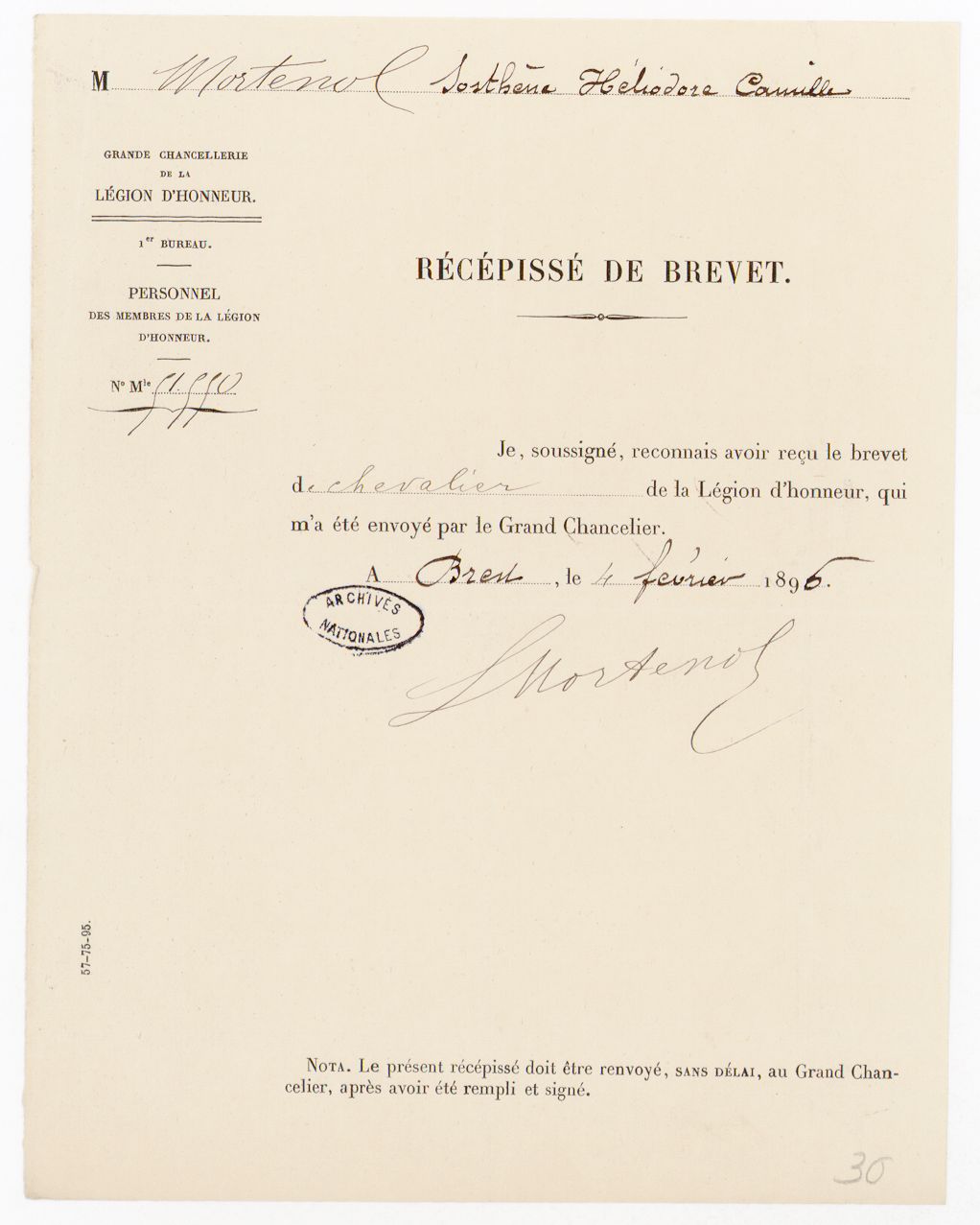

En 1895, il participe à la campagne de Madagascar, aux côtés du général Gallieni. Il mène des opérations militaires décisives, notamment à Marovoay et Maevatanana, dans un contexte de résistance malgache à la domination française. Ses faits d’armes lui valent la Légion d’honneur, remise en main propre par le président Félix Faure. Une photo immortalise l’instant : un officier noir décoré pour avoir conquis une terre noire au nom de la France. La boucle est vertigineuse.

Mais l’honneur ne protège pas du racisme. Un de ses commandants note dans un rapport :

« Mortenol est un excellent officier. La seule chose qui lui soit préjudiciable est sa race, et je crains qu’elle soit incompatible avec les positions élevées de la Marine. »

Dans l’encre administrative, la couleur prend le pas sur le mérite. Ses états de service ne suffisent pas. Il doit exceller pour exister, être irréprochable pour simplement être admis.

En 1902, il épouse Marie-Louise Vitalo, une veuve originaire de Cayenne, rencontrée à Paris. Ils ne peuvent avoir d’enfant, mais forment un foyer discret. Elle meurt dix ans plus tard, à Brest, où Mortenol est alors affecté. Il ne se remariera jamais. Sa vie est celle d’un solitaire, vouée au service.

Pendant deux décennies, Mortenol dirige des torpilleurs, commande des bâtiments de guerre, participe à la répression de révoltes en Afrique centrale. Dans chaque port où il pose pied, il incarne l’exception noire dans un monde d’uniformité blanche. Il représente la République, mais reste un corps étranger à l’intérieur de son système.

Et pourtant, il tient. Par rigueur. Par honneur. Par cette intuition profonde que sa réussite ne lui appartient pas qu’à lui : elle est une brèche ouverte dans le mur de l’exclusion. Une brèche que d’autres, plus tard, pourront élargir.

III. Un colonisé aux commandes d’une capitale en guerre

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Camille Mortenol a 55 ans. Dans l’esprit de l’état-major, il est trop âgé pour espérer le commandement d’un grand cuirassé. Trop expérimenté pour rester inactif. Mais peut-être surtout (sans qu’on ose l’écrire) trop noir pour l’élite navale en temps de guerre.

L’homme n’est pas du genre à se résigner à l’arrière-plan. Il demande à servir, encore. Appuyé par le général Gallieni, qu’il a connu à Madagascar, il obtient un poste stratégique : diriger la Défense Contre Aéronefs (DCA) du camp retranché de Paris. Ce rôle, essentiel mais encore balbutiant, consiste à protéger la capitale des bombardements aériens, une menace nouvelle à l’époque, incarnée par les Zeppelins et les premiers avions allemands.

La tâche est colossale. À son arrivée, le dispositif de défense aérienne est rudimentaire, quasi inexistant. Les canons antiaériens sont rares, obsolètes, incapables de se redresser à la verticale. Les projecteurs sont faibles, les transmissions hasardeuses. La ville lumière s’apprête à affronter la nuit noire des raids ennemis, avec des bougies pour lanternes.

Mais Mortenol n’est pas un homme d’effets de manche. Il est un stratège. Un bâtisseur de silence. Il inspecte, calcule, réforme.

En quelques mois, il transforme la DCA de Paris en une forteresse aérienne. Les canons sont modernisés, les projecteurs démultipliés, les lignes de communication doublées, sécurisées. Il met en place un réseau de veille, organise des rotations, optimise la logistique. Tout cela sans clamer, sans plastronner. Il construit une barrière invisible entre les bombes et les vivants.

Le 21 mars 1915, les Zeppelins survolent Paris. Mortenol est déjà en poste. Les batteries qu’il a fait installer ouvrent le feu. Ce jour-là, les balles traversent le ciel avec la détermination d’un homme qu’on disait illégitime.

En 1918, lorsque sonne l’armistice, Camille Mortenol commande 10 000 hommes, près de 200 canons adaptés au combat aérien et 65 projecteurs de grande puissance. En quatre ans, il a transformé une mission secondaire en axe central de la défense nationale. Il a tenu Paris, littéralement, sous une voûte protectrice qu’il a lui-même pensée, dessinée, installée.

Mais il n’est pas sur les affiches. Son visage ne figure sur aucun bas-relief. Pas de statue à l’entrée des Invalides, pas de rue dans les beaux quartiers. À peine une ligne dans les manuels militaires.

Il est remercié, puis effacé.

On le nomme colonel dans la réserve de l’armée de Terre, on lui remet la Légion d’honneur au grade de commandeur en 1920 ; sans discours, sans cérémonie publique. Les honneurs sont discrets, presque murmurés. L’histoire officielle, elle, garde le silence.

Et pourtant, dans les journaux de l’époque, dans les mémoires de soldats, dans les lettres de ses hommes, le nom de Mortenol revient. Toujours avec les mêmes adjectifs : méthodique, efficace, digne, inflexible.

Camille Mortenol a tenu Paris. Mais Paris ne l’a pas retenu.

IV. Une France ingrate face à ses propres héros

En 1920, Camille Mortenol est fait Commandeur de la Légion d’honneur. Une reconnaissance tardive, comme si la République avait attendu la fin de la guerre pour saluer à demi-mot celui qui, dans l’ombre, avait tenu Paris. Il n’est pas promu amiral. Pas même général. Il aura tout donné à la France, mais la République ne lui rendra jamais sa pleine part.

Pas de rue à son nom dans Paris de son vivant, aucune plaque dans les lieux où il a veillé, planifié, protégé. Ni manuel scolaire ne mentionne son rôle déterminant dans la défense aérienne de la capitale, ni commémoration nationale ne le hisse parmi les héros de la Grande Guerre. Camille Mortenol est l’oublié d’un récit qu’il a pourtant écrit à l’encre vive.

Et pourtant, dans l’intimité de ses lettres, dans la pudeur de ses silences, se devine une fierté meurtrie, une dignité blessée, mais jamais soumise. Il n’a pas milité. Il n’a pas hurlé. Il a agi. Il aurait pu dénoncer, réclamer, pointer l’hypocrisie d’un système qui l’utilisait sans jamais l’assumer. Il n’en fit rien. Peut-être par loyauté. Peut-être par stratégie. Peut-être parce que, pour lui, la vérité se trouvait dans les actes, pas dans les cris.

Camille Mortenol appartient à cette génération sacrifiée de l’Empire, ces hommes noirs, métis, indiens, malgaches, indochinois qui ont porté l’uniforme français avec honneur, sans jamais pouvoir en revêtir l’égalité pleine et entière. Ils ont défendu un pays qui ne les a jamais vraiment reconnus comme siens. Ils sont la colonne vertébrale oubliée de la France coloniale.

En 1930, Mortenol s’éteint dans le 15e arrondissement de Paris, à l’âge de 71 ans. Il repose au cimetière de Vaugirard, loin des Invalides, loin du Panthéon, dans un silence qui ressemble à un effacement.

Sa femme, Marie-Louise Vitalo, née à Cayenne, l’a précédé en 1912. Ils n’ont pas eu d’enfants. Aucun héritier pour porter son nom. Mais son œuvre, elle, subsiste. Elle réside dans les archives militaires, dans les courbes de défense qu’il a dressées autour de Paris, dans la mémoire trop discrète des Antilles, dans les hommages tardifs, parfois gênés, d’une République qui ne sait toujours pas honorer tous ses fils à égalité.

Camille Mortenol est mort deux fois. Une fois en 1930. Une autre dans les oublis de la mémoire nationale.

Ce que Mortenol dit de la France

Mortenol, c’est une leçon d’Histoire. Une fracture. Un miroir. C’est l’histoire d’un homme noir dans un pays qui prône l’universalisme, mais peine à reconnaître ses propres enfants lorsqu’ils sortent du cadre attendu.

C’est aussi la preuve que l’excellence noire a toujours existé, même quand elle était niée. Il ne s’agit pas d’essentialiser Mortenol, de le figer en “exemple”. Il s’agit de comprendre ce qu’il révèle de l’ordre social français, de ses hypocrisies, de ses oublis volontaires.

Le faire entrer au Panthéon ? Peut-être. Mais avant cela, il faut surtout faire entrer son nom dans les salles de classe, les récits officiels, les bibliothèques de la République.

Mortenol, c’est nous !

Camille Mortenol n’est pas seulement un officier noir de la Troisième République. Il est une page de France que l’on a tenté de corner. Une preuve que l’Histoire, celle que l’on raconte aux enfants, doit s’écrire à plusieurs voix.

Dans chaque enfant antillais, chaque élève africain ou afrodescendant qui doute de sa place, il y a un écho de Mortenol. Une invitation à tenir bon. À ne pas se contenter d’être toléré. Mais à imposer sa place, par le savoir, la discipline, et le courage.

Car oui, la France a été défendue par un fils d’esclave.

Et il est temps que la France s’en souvienne.

Sommaire

Source

- Wikipédia – Camille Mortenol

- Oruno D. Lara, Mortenol ou Les infortunes de la servitude, L’Harmattan, 2001

- Jean-Claude Degras, Camille Mortenol : l’épopée du capitaine des vents, Le Manuscrit, 2008

- Frères d’Armes (France Télévisions / Pascal Blanchard & Rachid Bouchareb), épisode sur Camille Mortenol, narration : Pascal Légitimus

- Base Léonore (Archives nationales – Légion d’honneur)

- Gallica.bnf.fr : Le Courrier de la Guadeloupe, Journal Officiel, actes de naissance/décès/mariage

- La Jaune et la Rouge : Sosthène Mortenol (X 1880), ou les vertus et les limites de la méritocratie

- Henri Bangou, La Guadeloupe 1848-1939

- Timbres de La Poste (édition 2018)

- ANOM – Archives nationales d’outre-mer