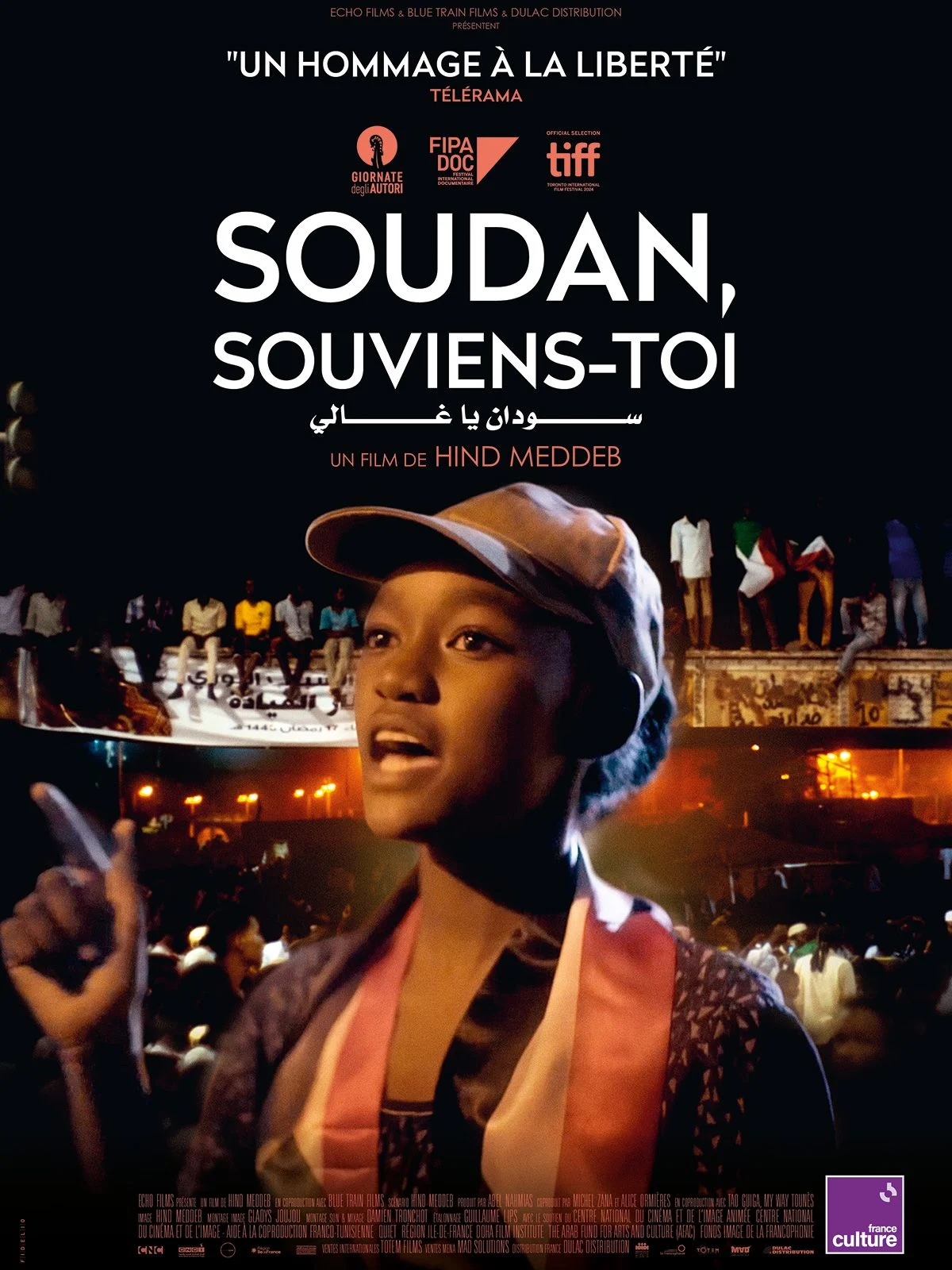

Dans « Soudan, souviens-toi », la réalisatrice Hind Meddeb immortalise la révolution soudanaise de 2019 avec une caméra-poème. Un film puissant, nécessaire, et bouleversant, ode à la jeunesse africaine debout face aux dictatures.

Soudan, souviens-toi : une caméra face à la révolte

« Nous sommes les enfants de la révolution. Et nous rêvons d’un avenir que personne ne veut nous donner. Alors, on le filme. »

Avec Soudan, souviens-toi, la réalisatrice Hind Meddeb ne signe pas un documentaire classique. Elle offre un manifeste. Une plongée frontale, sensorielle, poétique et politique dans la révolution soudanaise de 2019. Celle qu’on a trop vite oubliée, effacée des timelines, marginalisée par le chaos des autres conflits. Pourtant, pendant des mois, le peuple soudanais, et surtout sa jeunesse, est descendu dans la rue, défiant l’appareil répressif du régime d’Omar el-Béchir. Le tout, sans armes, mais avec des chants, des poèmes, des slogans et des smartphones.

Meddeb, caméras ouvertes et cœur battant, capture cette effervescence à hauteur d’homme. Ce n’est pas un film sur la révolution. C’est la révolution elle-même, racontée de l’intérieur. Par les chants de protestation, les visages en feu, les silences étouffants. Le documentaire ne commente pas les événements : il les incarne. Il refuse le surplomb, il épouse la fragilité de la lutte.

La cinéaste, connue pour son travail sur les révolutions arabes (Electro Chaabi, Tunisia Clash), poursuit ici son obsession : documenter les marges, les luttes populaires, les zones d’ombre médiatique où surgissent pourtant les plus vives espérances. Tourné dans des conditions périlleuses, Soudan, souviens-toi est autant un acte de création qu’un acte de résistance. Il fallait être là, avec eux, à Khartoum, quand tout vacillait. Il fallait tendre le micro à ceux qu’on ne voulait pas entendre.

Le film évite tous les pièges du sensationnalisme. Il ne montre pas la révolution comme un chaos, mais comme un espace de construction collective. La rue y devient studio de création, la protestation un théâtre de dignité. Ce ne sont pas des victimes que filme Hind Meddeb, mais des architectes d’un autre possible. Des poètes en colère, des infirmières rebelles, des jeunes rappeurs armés de mots, des mères debout dans la nuit.

Présenté aux Giornate degli Autori de la Mostra de Venise, au TIFF de Toronto et au FIPADOC, le film fait l’unanimité. La critique salue sa puissance formelle, sa sincérité politique, sa capacité à faire sentir la pulsation d’un peuple. Mais au-delà des festivals, c’est un devoir de mémoire que remplit ce documentaire. Il refuse l’oubli. Il refuse que le Soudan soit réduit à une ligne dans les bulletins d’information.

« Soudan, souviens-toi » est une incantation, une prière adressée au monde. Un rappel que les révolutions ne meurent jamais vraiment : elles changent de forme, elles habitent les chants, les images, les récits. Et grâce au regard de Hind Meddeb, elles continuent de nous parler.

Si Soudan, souviens-toi frappe si fort, c’est parce qu’il porte la signature d’une réalisatrice dont chaque film est une déclaration. Hind Meddeb n’est pas une observatrice neutre : elle est une passeuse de mémoire, une militante de l’intime, une conteuse de l’insoumis. Issue d’un double héritage (celui de son père, Abdelwahab Meddeb, poète et penseur de la modernité arabe, et celui de sa propre trajectoire de journaliste et documentariste) elle a fait du cinéma un espace de résistance.

Depuis ses débuts, Meddeb donne la parole aux marginalisés, aux opprimés, à ceux qui hurlent dans le vacarme de l’indifférence. Avec « Electro Chaâbi » (2013), elle révélait la scène musicale underground du Caire, celle née dans les quartiers populaires et ignorée des élites. Dans « Tunisia Clash » (2015), elle suivait des rappeurs tunisiens confrontés à la censure post-révolution, montrant une jeunesse en lutte pour sa liberté d’expression dans un pays officiellement « libre ».

Son cinéma est toujours à hauteur d’homme, jamais voyeur, jamais didactique. Il épouse les corps, les voix, les rythmes, les émotions. Il documente la lutte, mais surtout, il en partage la vibration. Chez Meddeb, filmer, c’est résister. C’est créer une mémoire vivante, indélébile, pour ceux que l’histoire officielle préfère taire.

Avec Soudan, souviens-toi, elle pousse encore plus loin ce geste politique. Elle ne fait pas un film sur les Soudanais : elle filme avec eux. Elle vit avec eux. Elle partage les nuits de veille, les risques de répression, les larmes contenues. Son regard est radicalement humain, solidaire, ancré dans le réel mais tendu vers l’utopie.

Ce positionnement éthique et esthétique donne au film une puissance rare. Chaque plan est imprégné d’affection, de colère, de dignité. Elle capte les regards perdus, les slogans rageurs, les corps debout malgré la peur. Elle donne à voir ce que l’on ne montre jamais : la tendresse d’un peuple en lutte, la beauté d’une résistance sans armure, la force tranquille d’une révolution portée par des jeunes femmes, des étudiants, des artistes.

Le cinéma de Hind Meddeb est une arme. Mais une arme douce. Une arme qui n’explose pas, mais qui s’imprime. Qui ne crie pas plus fort que les autres, mais qui rend audible ce qui était étouffé. Elle n’a pas besoin de voix off ni d’effets dramatiques : son cinéma parle depuis la rue, depuis la peau, depuis la mémoire.

Et c’est là toute sa force : rappeler que l’histoire ne se fait pas seulement dans les palais et les parlements, mais aussi dans les chants de la foule, les vidéos amateurs, les poings levés à la nuit tombée. Et que pour que ces histoires-là ne meurent pas, il faut des artistes comme Hind Meddeb pour les recueillir, les élever, et les faire voyager.

Dans Soudan, souviens-toi, la révolution ne se filme pas comme un événement historique figé. Elle se vit, elle s’incarne, elle palpite. Et c’est là que le film de Hind Meddeb se distingue radicalement : il n’explique pas la révolution soudanaise ; il la fait ressentir.

Pas de voix off autoritaire. Pas de cartes, pas de dates balancées à l’écran comme des rappels scolaires. Juste la matière brute de l’émotion. La parole des Soudanais. Leurs chants, leurs poèmes, leurs danses. Une grammaire sensorielle de la lutte, où chaque cri, chaque souffle devient déclaration politique.

Les manifestations, captées par la caméra, ne sont pas de simples attroupements populaires : ce sont des scènes chorégraphiées par la ferveur. Les slogans deviennent des refrains, les pas des manifestants dessinent des ballets collectifs, les mains levées composent des tableaux éphémères de dignité.

Et puis il y a la poésie. Omniprésente. Viscérale. Électrique. Elle est scandée, chantée, murmurée. Elle sert de bouclier aux balles, de baume aux blessures, de boussole à ceux qui avancent dans l’obscurité. Dans les rues de Khartoum, des poètes anonymes deviennent généraux de l’âme, guidant la foule par les mots, érigeant le verbe en étendard.

Parmi eux, Ayman Mao, figure centrale du film, fait vibrer la mémoire collective. Son rap, à la fois rageur et profondément enraciné dans la tradition soudanaise, devient l’hymne d’une jeunesse debout. Son visage, son regard, sa voix composent un portrait bouleversant d’un artiste en lutte, d’un homme en veille constante. Il ne performe pas. Il témoigne. Il incarne.

Mais le film donne aussi la parole à celles qu’on n’attend pas toujours à l’écran : les jeunes femmes. Étudiantes, artistes, activistes, elles investissent la rue comme une scène. Le pavé devient planche de théâtre. La révolution, un acte performatif. Elles sont là, au premier plan. Visages découverts. Poings levés. Corps dignes. Elles parlent fort, elles crient, elles dansent. Parce qu’elles savent que leur voix compte, que leur image est politique, que leur présence est déjà un acte de résistance.

La caméra de Hind Meddeb épouse cette poésie collective. Elle ne capte pas. Elle accompagne. Elle ne domine pas. Elle suit. Par ses choix de mise en scène (cadrages serrés, montage fluide, absence de commentaire) elle laisse le réel imposer sa propre dramaturgie. Elle fait confiance à l’intelligence du spectateur pour comprendre, ressentir, s’indigner.

C’est un documentaire, oui. Mais c’est surtout une œuvre de cinéma. Un film habité, incandescent, qui transforme le réel en matière poétique. Une tentative de saisir ce moment suspendu où un peuple se lève, non pas par les armes, mais par les mots, par la danse, par la lumière.

Soudan, souviens-toi n’est pas un conte héroïque. Ce n’est pas un récit de victoire. C’est une blessure ouverte. Une révolte confisquée. Un rêve piétiné.

Hind Meddeb ne maquille pas la fin. Elle ne romantise rien. Le film ne se termine pas sur des applaudissements ou des réformes votées. Il se referme sur le silence des balles. Après les chants, les cris. Après les danses, les détonations. Le massacre du 3 juin 2019, sur les manifestants pacifiques de Khartoum, hante chaque plan du dernier tiers du film. Des dizaines, peut-être des centaines de morts. Des corps jetés dans le Nil. Des vies réduites au silence.

La jeunesse soudanaise, si vibrante, si ardente, si digne, est trahie par l’histoire. Les militaires, brièvement mis à l’écart, reprennent le contrôle. La transition démocratique est interrompue. Les leaders civils sont arrêtés, contraints à l’exil ou réduits au silence. Le rêve d’une révolution soudanaise pacifique s’effondre dans la violence.

Et pourtant.

Ce que le film a capté ne disparaît pas. Il reste le souvenir incandescent de cette insurrection intérieure. Cette flamme qui brûle dans les regards des manifestants, même quand les caméras s’éteignent, même quand les micros se taisent. Ce feu qui ne se laisse pas éteindre par la répression. La révolution n’a peut-être pas triomphé, mais elle a existé. Elle a été vécue. Elle a transformé celles et ceux qui y ont cru.

C’est là que le titre du film prend une dimension presque sacrée. Soudan, souviens-toi n’est pas une injonction. C’est une prière. Une supplique lancée au futur. Une promesse faite aux morts, aux disparus, aux rescapés : que rien ne sera oublié. Que les visages vus dans ce film ne disparaîtront pas dans l’oubli. Que leurs chants, leurs marches, leurs poèmes, continueront à vibrer dans d’autres rues, d’autres pays, d’autres luttes.

Le film devient un monument funéraire et une archive vivante. Il documente l’utopie trahie mais aussi l’espérance indestructible. Il parle de douleur, mais il n’est jamais cynique. Il est tragique, mais pas résigné. Il regarde la violence en face, sans détour, mais il laisse entrouverte une porte : celle d’une mémoire active, insoumise, contagieuse.

Car si les corps sont brisés, les images, elles, restent. Les images deviennent des armes. Les souvenirs deviennent des graines. Et les graines, parfois, renaissent là où on les croyait mortes.

Soudan, souviens-toi n’est pas seulement un film sur une révolution avortée. C’est un testament pour celles et ceux qui n’ont pas renoncé à espérer. Un outil pour éduquer, pour éveiller, pour inspirer. Une œuvre rare, essentielle, qui fait le pari que le cinéma peut encore changer le monde ; ou, à défaut, ne pas le laisser se refermer sur lui-même.

Au fond, ce film parle du Soudan, oui. Mais aussi de toutes les jeunesses qui, du Caire à Kinshasa, d’Alger à Bamako, rêvent d’un ailleurs possible. Il parle de dignité, de mémoire, de révolte. Il nous oblige à regarder ce que le monde occidental préfère oublier : que l’Afrique ne se résume pas à ses tragédies, mais qu’elle est aussi le théâtre d’une modernité politique profonde.

Et si Hind Meddeb nous invitait à faire plus que regarder ? Et si elle nous obligeait à écouter, à porter, à continuer le combat, caméra ou pancarte à la main ?