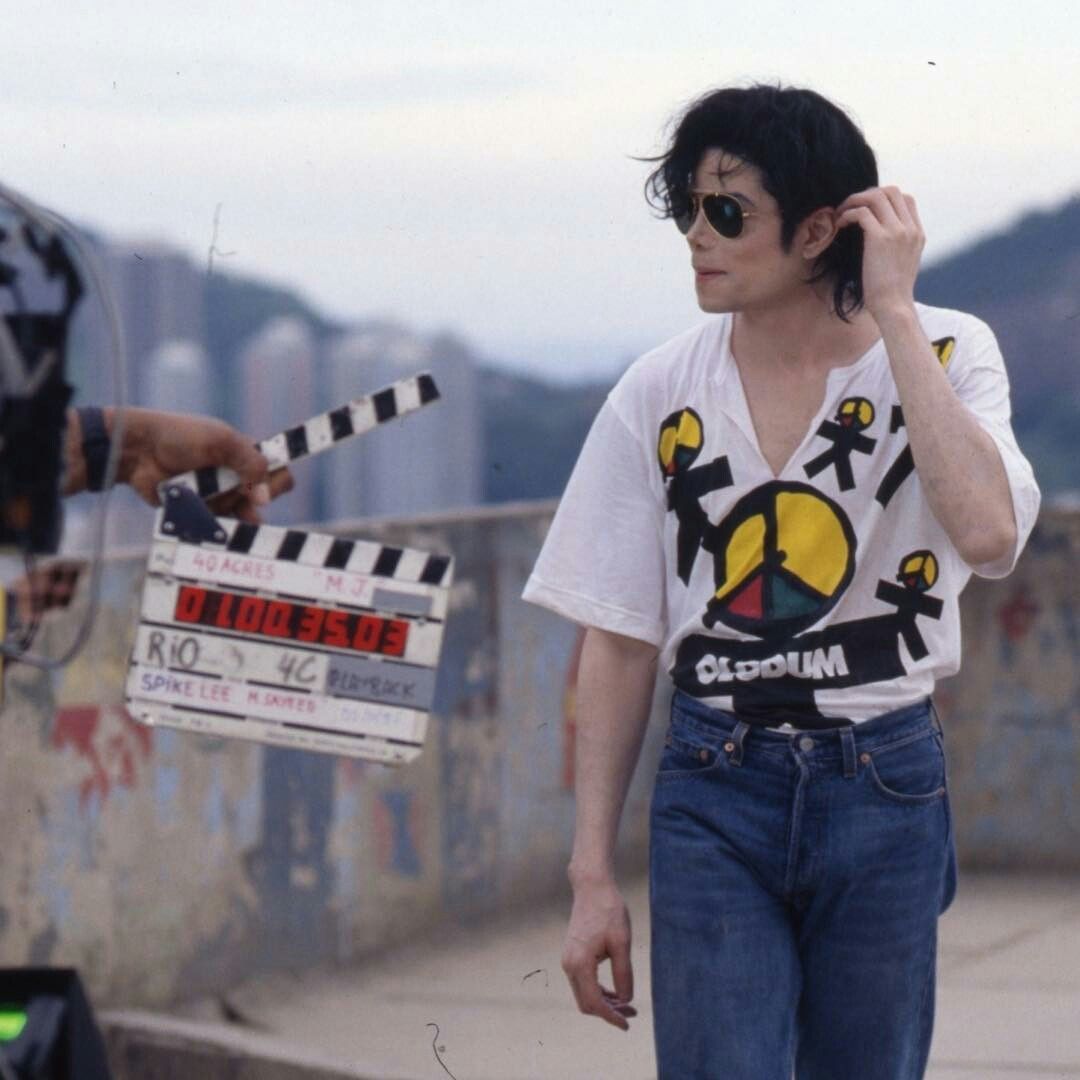

En 1996, Michael Jackson tourne un clip dans une favela de Rio. Ce que le monde ignore, c’est que ce tournage historique n’a été possible qu’avec l’accord… d’un trafiquant. Récit d’un moment suspendu entre musique, politique et réalité urbaine.

Quand Michael Jackson tourne avec les barons de la favela

Rio de Janeiro, 1996. La caméra de Spike Lee balaie les hauteurs de Dona Marta, une favela accrochée aux flancs de la ville comme une cicatrice béante sur le visage d’un Brésil inégalitaire. Là, entre des murs délabrés, des visages brillent d’excitation : Michael Jackson est venu tourner son clip. Mais ce décor, à mille lieues des studios hollywoodiens, n’a rien d’un plateau classique. Ici, pour filmer, il faut d’abord… parlementer avec un trafiquant.

Le gouverneur de Rio est contre. La police ne mettra pas les pieds dans Dona Marta. Pourtant, les caméras tourneront bien. Car dans l’ombre du gouvernement officiel, un autre pouvoir régule la vie du quartier : celui de Marcinho VP, chef du trafic et figure tutélaire du Comando Vermelho. Ce jour-là, la sécurité du roi de la pop ne dépend pas de gardes du corps, mais d’un pacte avec le « patron » des lieux.

Entre pop culture, géopolitique urbaine et deals en coulisse, ce clip de « They Don’t Care About Us » révèle une vérité souvent tue : dans certaines zones du monde, l’ordre ne vient pas d’en haut. Il se négocie.

Marcinho VP, le parrain poète de Dona Marta

Son nom civil : Márcio Amaro de Oliveira. Mais à Santa Marta, on ne l’appelait jamais ainsi. Là-haut, sur les hauteurs escarpées de Rio, où les escaliers remplacent les rues et où l’asphalte s’efface dès que l’État tourne le dos, Marcinho VP était plus qu’un nom : c’était une figure d’autorité, une légende vivante, une contradiction ambulante.

À seulement 24 ans, il régnait déjà sur l’un des points névralgiques du Comando Vermelho, la faction criminelle la plus puissante de la ville. Charismatique et impitoyable, Marcinho s’était imposé dans un monde où la hiérarchie est gravée dans la peur et consolidée par les armes. Mais ce qui le distinguait des autres “chefs de morro”, c’était cette épaisseur intellectuelle étrange, presque dérangeante, pour un homme en guerre contre l’ordre établi.

Dans Abusado, l’enquête monumentale du journaliste Caco Barcellos, Marcinho apparaît comme un personnage quasi littéraire : il lit Nietzsche, interroge le sens de la violence, cite Che Guevara entre deux consignes tactiques. Son autre surnom, Juliano VP, faisait écho à un trafiquant-poète mythique de la favela voisine. Pour ses proches, Marcinho était un homme cultivé dans un monde brutal, un stratège capable de composer avec l’hostilité du système et la misère du quotidien.

Mais le vernis de l’intellectuel n’efface pas la réalité du terrain. Marcinho était aussi un gestionnaire du chaos. Il assurait la paix sociale à sa manière : arbitrage des disputes entre voisins, financement de fêtes communautaires, distribution d’aides ponctuelles. En l’absence de services publics, c’est lui qu’on allait voir pour une bouteille de gaz ou une médiation. Une autorité de fait, forgée dans l’illégalité mais tolérée (voire respectée) parce qu’elle répondait à un vide laissé par les institutions.

Et lorsque Michael Jackson débarque à Rio pour tourner dans une favela, ce n’est ni le maire, ni le gouverneur qui a le dernier mot. C’est Marcinho VP. L’homme que la police pourchasse est aussi celui qui garantit la sécurité du roi de la pop. Une ironie qui, au Brésil comme ailleurs, révèle une vérité plus profonde : dans les marges, la gouvernance n’est pas toujours celle qu’on croit.

Tournage sous tension

Ce n’est pas une scène de cinéma. Ce n’est pas un thriller urbain. C’est une histoire bien réelle, quelque part entre le surréaliste et le tragiquement banal : celle d’un clip tourné comme une mission diplomatique, dans un territoire que l’État lui-même n’ose plus traverser.

En 1996, Michael Jackson veut donner corps à « They Don’t Care About Us« , son protest song contre le racisme, la brutalité policière et l’abandon des minorités. Un morceau coup-de-poing, politiquement chargé. Et quoi de plus percutant qu’une favela brésilienne pour lui servir de décor ? À Rio, il choisit Dona Marta ; pas pour son exotisme, mais parce qu’elle incarne cette violence structurelle contre laquelle il chante.

Mais très vite, les caméras se heurtent à la réalité. Le gouverneur de Rio s’y oppose frontalement. Le Brésil rêve encore d’organiser les Jeux Olympiques de 2004 ; hors de question de laisser le monde voir ce qu’on cache derrière les plages de carte postale. Montrer la misère ? La dope ? Les murs criblés de balles ? Ce serait une mauvaise publicité. Alors l’État fait ce qu’il fait souvent dans ces zones-là : il recule.

Mais Spike Lee, lui, avance. Et il fait ce que les autorités n’osent plus faire : il parle avec le vrai décideur des lieux. Le nom est connu : Marcinho VP. Le baron du morro. Le patron du Comando Vermelho à Santa Marta.

Le deal est clair. Pas d’argent échangé, pas de dessous-de-table. Juste une entente tacite : Michael et son équipe peuvent tourner, à condition que la favela reste calme. En retour, le quartier reçoit du matériel, de la visibilité, du respect. Et Marcinho tient parole. Pendant trois jours, Dona Marta devient une enclave pacifiée, verrouillée par les hommes du trafic. Pas un cri. Pas une rafale. Juste la musique. Et les enfants qui dansent avec Michael, sourire aux lèvres, entre deux murs décrépis.

Spike Lee le dira plus tard avec une phrase qui résonne comme une gifle à la face du monde :

« Pendant trois jours, Dona Marta était le lieu le plus sûr du monde. »

Ironie mordante : ce n’est pas la police qui protège la plus grande star de la planète, c’est un trafiquant. Ce n’est pas l’État qui garantit la sécurité, mais le “roi” officieux d’un territoire oublié. De cette situation absurde naît un clip mondial, devenu aujourd’hui symbole d’un double constat : les luttes contre l’oppression sont universelles, mais leur mise en œuvre dépend souvent de pouvoirs invisibles ; ou illégitimes.

Michael, Marcinho et la favela : trois visages d’un même cri

Il y a des images qui marquent à vie. Celle de Michael Jackson, en tee-shirt blanc, encerclé d’enfants dansant pieds nus sur les hauteurs de Dona Marta, en fait partie. Mais derrière l’émotion collective, il y a un enchevêtrement de symboles bien plus complexes.

Michael Jackson n’est pas seulement une pop star ; c’est un corps noir hyper-exposé, longtemps défiguré par les projecteurs et la chirurgie, mais qui, en 1996, décide de revenir à la source : parler haut et fort de l’abandon des siens. « They Don’t Care About Us » n’est pas une chanson commerciale. C’est un manifeste, une plainte universelle contre la brutalité raciale, les violences systémiques, le silence des puissants. Ce jour-là, en chantant ces paroles au cœur d’une favela, il inscrit la douleur afro-américaine dans une cartographie globale de l’oppression.

Face à lui, invisible mais omniprésent, Marcinho VP. Il ne danse pas, ne chante pas. Il ne figure pas dans le clip. Pourtant, sans lui, rien ne se serait produit. Il est celui qui rend le tournage possible. Non pas par humanisme naïf, mais parce qu’il comprend (à sa manière) l’impact de cette image. Dans son monde, offrir la paix pour trois jours, c’est une démonstration de force. Mais c’est aussi un geste symbolique : le bandit devient gardien, le marginal devient médiateur. Un renversement de rôles dérangeant, mais terriblement réel.

Et puis il y a les habitants. Ceux qu’on voit à l’écran, souriants, vibrants, fiers. Pour eux, la venue de Michael n’est pas un caprice d’artiste. C’est un moment d’histoire. Une validation. Un fragment de rêve qui s’écrase sur leur bitume. La pop culture ne les regarde plus de loin : elle vient chez eux. En 2010, une statue de Michael Jackson est inaugurée à Dona Marta. Pas par l’État. Par les habitants.

Ce triangle (Michael, Marcinho, le peuple) résume toute l’ambiguïté du moment. Une star mondiale, un trafiquant philosophe, une communauté abandonnée mais digne. Trois figures qui, pour quelques jours, tissent ensemble un récit inattendu. Un cri global, une paix locale, et une vérité qui dérange : parfois, ce sont les marges qui réécrivent le centre.

Quand la pop culture rencontre l’ordre parallèle

Le tournage de « They Don’t Care About Us » à Dona Marta n’était pas un simple coup de com’. C’était un moment suspendu, presque irréel, où la culture mondiale a fait irruption dans une zone grise, oubliée par l’État mais structurée par ses propres règles. Michael Jackson, superstar au message universel, a trouvé un écho dans un territoire régi non par la loi, mais par un autre pouvoir : celui d’un anti-héros local, Marcinho VP.

Ce qui s’est joué là, ce n’est pas seulement un clip. C’est une leçon de géopolitique urbaine. Dans les marges des métropoles du Sud global, il faut souvent négocier avec ceux que l’on appelle « hors-la-loi » pour garantir la sécurité, la stabilité, voire la paix. Et quand la caméra de Spike Lee s’allume, c’est ce paradoxe qu’elle capte : un monde où les règles sont floues, où les rôles sont inversés.

La vraie question, au fond, est celle-ci : qui gouverne vraiment dans les marges ? Quand l’État abandonne, quand la police opprime, quand la justice ne descend plus jusqu’aux collines, d’autres prennent la relève. Et ce sont parfois ceux que la société désigne comme ennemis qui deviennent (de fait) les gestionnaires du quotidien.

Entre pop culture, politique et sous-commandement urbain, le clip de Michael Jackson restera comme un artefact de cette réalité hybride, où l’espoir côtoie l’illégalité, et où l’art met le doigt là où ça fait mal.

Références

- Barcellos, C. (2003). Abusado: O dono do Morro Dona Marta. São Paulo: Editora Globo.

- Okayplayer. (2015, June 4). Spike Lee reveals 5 things you didn’t know about his music videos.

- Tampa Bay Times. (1996, February 14). Rio officials still angry over Jackson visit.

- Wikipedia contributors. (n.d.). Márcio Amaro de Oliveira. Wikipedia.

- Rocha, C. (2015). Poder paralelo e legitimidade local nas favelas cariocas. Universidade Federal do Rio de Janeiro.