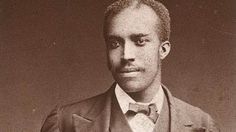

Abattu en 1958 et longtemps effacé de la mémoire officielle, Ruben Um Nyobè, le “Mpodol”, demeure la figure fondatrice de l’indépendance camerounaise. Porte-voix d’un peuple, il incarna à la fois le rêve pacifique d’une libération par la parole et la dure nécessité du maquis face à la répression coloniale.

Une voix sortie de la brousse

13 septembre 1958, Libelingoï. Un petit village bassa est encerclé par les troupes coloniales françaises. Dans la brousse, un homme est traqué comme une bête fauve. Quelques rafales, puis le silence : Ruben Um Nyobè, figure centrale du nationalisme camerounais, gît au sol. Son corps est traîné dans la poussière, son visage tuméfié exposé comme un avertissement, avant d’être enterré à la hâte sous une dalle de béton ; pour qu’aucune tombe ne puisse devenir un sanctuaire.

Cet homme, le peuple l’appelait Mpodol, “le porte-parole” en langue bassa. Avocat infatigable de l’unité et de la liberté, il avait porté la voix du Cameroun devant l’ONU, plaidant pour l’indépendance et la fin de la tutelle française. Mais face à la montée en puissance de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) qu’il dirigeait, Paris choisit la répression sanglante.

L’histoire de Ruben Um Nyobè n’est pas celle d’un simple militant tombé les armes à la main. Elle est celle d’une trajectoire heurtée, tendue entre le rêve pacifique de la diplomatie et la dure nécessité du maquis, entre un projet national inclusif et la brutalité d’un empire finissant. Un destin qui condense, à lui seul, les contradictions de la décolonisation africaine.

D’un fils de paysans à l’élite coloniale

Ruben Um Nyobè naît le 10 avril 1913 dans le petit village de Song Mpeck, au cœur du pays bassa. Son origine est modeste : fils de cultivateurs, il grandit dans une société encore profondément marquée par la domination coloniale et par la fracture entre le monde rural africain et les institutions administratives françaises. Dans cet univers, rares sont ceux qui parviennent à franchir les barrières sociales.

Le jeune Ruben bénéficie toutefois d’une opportunité décisive : l’accès aux écoles presbytériennes créées par les missions protestantes. Là, il apprend à lire et à écrire en français, découvre la discipline scolaire et s’initie à l’univers culturel européen. Ce parcours éducatif, réservé à une minorité d’indigènes, lui ouvre les portes de la fonction publique coloniale.

À sa sortie de l’école, Um Nyobè devient d’abord greffier, puis employé dans différentes administrations. Mais loin de se contenter d’une carrière de “petit fonctionnaire”, il observe de près les inégalités criantes entre colons et autochtones : salaires différenciés, ségrégation dans les services, mépris quotidien. C’est au contact de ce système qu’il forge peu à peu sa conscience politique.

Le passage au syndicalisme sera décisif. D’abord simple relais des revendications de ses collègues, il se distingue rapidement par ses talents d’orateur et son sens de l’organisation. Le syndicat devient pour lui une véritable école politique : un lieu d’apprentissage de la mobilisation, de la prise de parole, mais aussi un tremplin vers le militantisme qui marquera toute sa vie.

Syndicalisme et conscience politique

Dans les années 1930, le jeune Um Nyobè entre dans le cercle mouvant des organisations de jeunesse mises en place par l’administration coloniale. Il adhère à la Jeunesse Camerounaise Française (JeuCaFra), créée pour encadrer les élites indigènes et canaliser leur énergie dans la défense des intérêts français, notamment face à la montée des totalitarismes en Europe. Ce mouvement, vitrine d’une loyauté attendue, se voulait un rempart idéologique contre le nazisme. Mais, paradoxalement, il offrit aussi à ses membres un premier apprentissage politique : débats, réunions, contacts avec l’univers des partis et de la propagande.

C’est à Yaoundé qu’Um Nyobè franchit un cap décisif. Il y rencontre Gaston Donnat, instituteur français d’inspiration marxiste, qui anime un cercle d’études où se croisent jeunes intellectuels camerounais et militants européens. Là, Um Nyobè découvre une lecture radicale du monde : dénonciation du fascisme, mais aussi du racisme colonial et des inégalités structurelles imposées par l’empire. Cette politisation nourrit en lui la conviction que l’oppression vécue au Cameroun ne peut se comprendre qu’à l’échelle mondiale, dans un affrontement entre dominants et dominés.

Le syndicalisme lui donne alors un terrain d’action concret. Il s’investit dans l’Union des Syndicats Confédérés du Cameroun (USCC), section locale de la CGT française. Il y milite pour l’égalité salariale entre travailleurs européens et africains, pour l’amélioration des conditions de travail et pour la reconnaissance des droits sociaux des indigènes. Les meetings, les grèves, les confrontations avec l’administration coloniale forgent sa réputation d’orateur combatif et de défenseur inflexible des siens.

Ces années d’apprentissage furent décisives : elles donnèrent à Um Nyobè non seulement les outils rhétoriques et organisationnels qui feront de lui un leader, mais aussi une conviction profonde ; la liberté politique était inséparable de la justice sociale.

De la parole aux masses

En avril 1948, un nouveau sigle surgit dans le paysage politique camerounais : l’Union des Populations du Cameroun (UPC). Dans un contexte marqué par la poussée des mouvements anticoloniaux à travers l’Afrique et par la montée des aspirations populaires après la Seconde Guerre mondiale, l’UPC devient très vite l’étendard des revendications nationales.

À sa tête, un homme s’impose comme stratège et tribun : Ruben Um Nyobè. Secrétaire général du mouvement, il incarne la figure du “Mpodol”, le porte-parole en bassa, celui qui met des mots sur les souffrances et les espérances du peuple camerounais. Sa voix grave, son verbe clair et son infatigable énergie font de lui un orateur redouté, capable d’embraser des foules entières.

Le programme de l’UPC est sans ambiguïté : indépendance immédiate du Cameroun, réunification des deux territoires (sous tutelle française et britannique), et justice sociale pour les travailleurs et les paysans. Ce triple objectif détonne dans un paysage politique encore largement contrôlé par des partis “loyalistes” favorables à une émancipation progressive sous tutelle française.

L’UPC ne se contente pas de discours. Le parti construit une véritable machine militante : journaux et tracts diffusés clandestinement, grands meetings populaires où l’on chante la liberté, mais aussi écoles de formation où l’on initie les jeunes à la prise de parole, à l’organisation syndicale et aux idéaux panafricains. Dans les quartiers urbains comme dans les villages, l’UPC devient une école de citoyenneté et d’émancipation politique.

Sous l’impulsion de Ruben Um Nyobè, le Cameroun entre dans une ère nouvelle : celle d’une lutte de masse qui transcende les clivages locaux et annonce les grands combats de la décolonisation africaine.

Internationaliser la cause camerounaise

Très tôt, Ruben Um Nyobè comprend que la lutte ne peut se limiter aux frontières du Cameroun. Le pays étant placé sous tutelle des Nations unies après la Seconde Guerre mondiale, l’arène internationale devient un espace décisif pour porter la revendication indépendantiste.

Entre 1952 et 1954, le leader de l’UPC multiplie les voyages et les interventions à New York, devant la Commission de tutelle de l’ONU. Sa prestation la plus marquante reste celle de décembre 1952 : devant une assemblée sceptique, Um Nyobè plaide avec force non seulement pour l’indépendance, mais d’abord pour la réunification du Cameroun, alors divisé entre zones française et britannique. L’unité nationale, dit-il, est la condition première de toute liberté véritable.

Ces discours font sensation. Ils suscitent le soutien des pays de l’Est, de l’URSS, mais aussi de plusieurs nations d’Amérique latine qui y voient l’expression d’un droit universel des peuples à disposer d’eux-mêmes. Pour la première fois, la voix d’un Camerounais s’élève sur la scène internationale pour réclamer justice et dignité.

La France, en revanche, réagit avec une hostilité croissante. Paris redoute que l’UPC n’entraîne la perte d’un territoire stratégique en Afrique centrale. Les autorités coloniales s’emploient alors à entraver les déplacements d’Um Nyobè, multipliant les blocages de visa, les surveillances policières et les campagnes de presse visant à le discréditer comme “agent du communisme international”. Cette étiquette, fréquente dans le contexte de la guerre froide, sert à délégitimer un mouvement qui se réclame pourtant d’un nationalisme d’abord camerounais.

À l’ONU, Ruben Um Nyobè a donc gagné une stature internationale, mais il a aussi signé son arrêt de mort : en s’exposant ainsi, il est devenu l’ennemi public numéro un de la France coloniale.

De l’espoir pacifique au maquis

L’année 1955 marque un tournant tragique. Après des années de mobilisation populaire et de succès croissant de l’UPC, la France choisit la manière forte : manifestations dispersées dans le sang, arrestations massives, villages incendiés. En mai, l’UPC est officiellement interdite et ses dirigeants traqués comme des criminels. La politique pacifique prônée par Ruben Um Nyobè se heurte au mur de la répression coloniale.

Contraint à la clandestinité, le Mpodol prend le maquis dans les forêts de son pays bassa. Là, il organise avec ses camarades le Comité National d’Organisation (CNO), embryon d’un État alternatif. Ce comité met en place une administration “kamerunaise” parallèle : perception d’impôts, tribunaux populaires, structures d’éducation, et surtout une armée de libération chargée de protéger les militants et de mener la guérilla.

Malgré la militarisation croissante, Ruben Um Nyobè refuse de céder au tribalisme, arme favorite de la division coloniale. Ses discours clandestins, transmis par messagers et tracts, martèlent un message clair : le Cameroun doit s’unir au-delà des appartenances ethniques, chrétiennes ou musulmanes, rurales ou urbaines. L’indépendance ne peut être que nationale et inclusive.

Mais ce combat se double d’un dilemme personnel. De tempérament pacifiste, Um Nyobè avait toujours privilégié la parole, la persuasion et le droit international. Désormais, face à la violence coloniale, il doit accepter l’idée de la lutte armée comme ultime recours. Pris entre ses convictions profondes et la nécessité militaire, il se trouve au cœur d’une contradiction qui marquera la fin de son parcours.

Dans les forêts du Cameroun, l’orateur de l’ONU se transforme en chef de maquis ; sans jamais renoncer à sa vision d’un pays uni et souverain.

L’assassinat

Le 13 septembre 1958, l’étau colonial se referme. Après des mois de traque, les forces de la Sûreté française localisent Ruben Um Nyobè dans les forêts de Boumnyébel, son bastion bassa. L’opération est rapide : encerclé avec quelques compagnons, il est abattu à bout portant. L’homme qui avait plaidé à l’ONU pour la dignité de son peuple tombe dans la poussière, sans procès, comme un fugitif.

Mais ce n’est pas seulement sa vie que l’on veut éteindre, c’est son symbole. Son cadavre est traîné à travers les pistes, exposé comme un trophée pour terroriser la population. Puis, dans une ultime profanation, son corps est enterré à la hâte, sous une dalle de béton anonyme. L’objectif est clair : empêcher qu’une tombe ne devienne un lieu de pèlerinage, qu’un martyr ne devienne un drapeau.

Cette volonté d’effacer le Mpodol est attestée par de nombreux témoignages. L’historien et philosophe Achille Mbembe parle d’une “politique de l’oubli imposée par la terreur”, destinée à couper le peuple de ses héros. Le militant Abel Eyinga rappellera plus tard que l’horreur de la mise en scène coloniale fut telle qu’elle marqua durablement les consciences : on avait voulu humilier un homme jusque dans la mort, mais l’on avait en réalité cimenté son statut de martyr.

Ainsi s’éteignit Ruben Um Nyobè. Mais loin de disparaître, sa figure se transmit en silence, portée par la mémoire collective, prête à ressurgir quand l’histoire ouvrirait à nouveau l’espace de la parole.

Du silence à la réhabilitation

Après son assassinat en 1958, Ruben Um Nyobè ne fut pas seulement éliminé physiquement : son nom même fut proscrit. Sous le régime d’Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun indépendant mais allié de Paris, il était interdit de prononcer ou d’écrire “Um Nyobè”. Les manuels scolaires l’effacèrent, les médias officiels le passèrent sous silence. L’État postcolonial, né dans l’ombre de la tutelle française, poursuivait ainsi la politique d’oubli initiée par le colonisateur.

Ce silence dura plus de trente ans, jusqu’à la vague de démocratisation des années 1990. En 1991, la loi n°91/022 réhabilite officiellement Ruben Um Nyobè, aux côtés d’autres figures de l’UPC. Le Cameroun reconnaît enfin le rôle fondateur de celui qu’on avait voulu rayer de son histoire.

Depuis, la mémoire du Mpodol s’est progressivement réinstallée dans l’espace public. Un monument a été érigé à Éséka en 2007. L’artiste Blick Bassy lui a consacré en 2019 un album bouleversant, 1958, qui revisite en musique la mémoire de sa mort et de sa lutte. Des intellectuels, au premier rang desquels Achille Mbembe, ont mis en lumière son importance comme symbole de dignité africaine et comme voix précurseur du panafricanisme.

Aujourd’hui encore, Um Nyobè demeure un héros paradoxal : largement méconnu à l’étranger, absent du panthéon officiel des grandes figures de la décolonisation africaine, mais profondément vénéré au Cameroun comme le véritable père de l’indépendance.

Son parcours rappelle que les indépendances africaines ne furent pas de simples dons concédés par les métropoles, mais le fruit de combats, de sacrifices et de vies brisées. Et qu’au Cameroun, ce combat eut un nom : Ruben Um Nyobè.

Le martyr et la nation

Ruben Um Nyobè n’a pas seulement été un chef de parti ou un stratège du maquis : il fut l’incarnation d’une idée plus vaste, celle d’une nation camerounaise unie, affranchie des clivages ethniques et digne face à la domination coloniale. En cela, il dépassait le cadre de la politique pour devenir un symbole moral : celui de la voix qui parle pour tous, du “Mpodol” qui incarne la mémoire et l’avenir d’un peuple.

Son assassinat en 1958, voulu comme un coup d’arrêt définitif à l’UPC et à ses revendications, eut un effet paradoxal. En tentant de tuer le mouvement en supprimant son porte-parole, l’administration coloniale précipita le cours des événements : à peine deux ans plus tard, le Cameroun accédait à l’indépendance (1960). Certes, celle-ci fut encadrée, surveillée, et longtemps compromise par les cicatrices de la guerre coloniale. Mais elle s’inscrivait dans la lignée du combat initié par Um Nyobè.

Aujourd’hui encore, son nom résonne comme un rappel que la liberté ne s’obtient jamais sans lutte, et que la dignité d’un peuple ne peut être enterrée sous le béton de l’oubli.

“On voulait effacer le Mpodol ; il est devenu la voix éternelle d’un peuple.”

Notes et références

- Achille Mbembe, La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun, 1920–1960 (Paris : Karthala, 1996).

- Richard Joseph, Le mouvement nationaliste au Cameroun : l’UPC à l’ONU (Paris : L’Harmattan, 1986).

- Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun (Paris : Maspero, 1972).

- Victor T. Le Vine, Victor T. Le Vine, The Cameroons: From Mandate to Independence (Berkeley: University of California Press, 1964).

- Meredith Terretta, Nation of Outlaws, State of Violence: Nationalism, Grassfields Tradition, and State-Building in Cameroon (Athens: Ohio University Press, 2014).

- Blick Bassy, 1958 (No Format, 2019, album musical).

- Loi camerounaise n°91/022 du 16 décembre 1991.

- UNESCO, La route de l’esclave : mémoire, patrimoine, héritage.