Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant, fut bien plus qu’un chef d’État : instituteur de formation, socialiste convaincu et panafricaniste inflexible, il rêva d’un continent debout et maître de son destin. Mais entre utopie rouge, dérives autoritaires et trahison militaire, son parcours incarne à la fois la promesse et la fracture de l’Afrique post-coloniale. Nofi revisite l’homme, le mythe, et l’oubli.

Bamako, 1977 : La dernière respiration du père fondateur

Il faisait lourd ce matin-là à Djikoroni Para. Un air moite et grave pesait sur les murs décrépis du camp des commandos parachutistes, où l’on avait relégué, comme une relique encombrante, le tout premier président du Mali indépendant. Dans une cellule sans fenêtre, un homme de 61 ans, autrefois porté aux nues comme « le guide du peuple malien », luttait contre un souffle qui ne revenait plus. Les gardiens n’ont pas entendu de plainte. À vrai dire, ils n’écoutaient plus depuis longtemps.

Le 16 mai 1977, Modibo Keïta est mort. Officiellement d’un œdème pulmonaire. Officieusement (et l’Histoire ne l’a jamais vraiment contredit) de négligence, d’humiliation, d’oubli. Il était né instituteur, il était devenu chef d’État. Entre les deux : un continent en feu, un empire colonial qui s’effondre, et une génération d’hommes décidée à recoller les morceaux autrement. À leur manière.

L’indépendance du Mali, proclamée en 1960, avait été un moment de grâce. Le Soudan français devenait République, les drapeaux coloniaux cédaient la place à l’espérance verte et or, et Modibo Keïta en portait le souffle. Il croyait, avec une foi inébranlable, que l’Afrique pouvait se tenir debout, socialiste sans Moscou, panafricaine sans naïveté, fière sans arrogance.

Mais l’utopie ne s’écrit jamais sans bavure. Très vite, le pouvoir se centralise, la dissidence se tait, l’économie chancelle. Le franc malien s’effondre comme un symbole. L’État devient rigide, les silences plus lourds. Modibo, dont la voix portait les rêves d’un continent, devient l’architecte d’un régime clos sur lui-même. Il sera finalement renversé par un lieutenant qu’il avait lui-même promu, et enfermé dans le désert, comme un oracle fatigué.

Ce récit n’est ni hagiographie ni règlement de comptes. Il est biographique, certes, mais surtout critique. Il chemine entre les discours officiels, les archives ébréchées, les récits des vieux militants et les silences gênés d’une mémoire nationale encore fracturée. Il interroge l’homme, le mythe, l’échec ; et ce qu’il en reste. Car Modibo Keïta fut à la fois le poing levé d’un peuple en marche, et l’illustration tragique de ce que devient un rêve quand il se heurte aux murs d’une réalité postcoloniale.

Ce n’est pas seulement l’histoire d’un homme que nous retraçons ici. C’est celle d’un pays, d’un continent, d’une promesse jamais tout à fait tenue.

Enfant du Soudan, fils de l’Afrique

Dans les rues poussiéreuses de Bamako-Coura, le quartier indigène relégué à l’ombre des colons, un garçon naît le 4 juin 1915. Son nom : Modibo. Un prénom simple, presque prophétique dans sa noblesse : chez les Malinkés, il désigne l’aîné des garçons, celui qui est censé guider. Son père, Daba, artisan peinant à joindre les deux bouts, sa mère, Fatoumata Camara, femme de dignité silencieuse, le portent comme on porte un espoir trop lourd pour des mains nues.

Il grandit dans un Soudan français quadrillé par l’administration coloniale, où le moindre geste de dignité noire est observé avec méfiance. Mais c’est aussi une terre de récits, de généalogies vivantes, de griots qui sculptent la mémoire dans les mots. Entre deux coups de bâton administratifs et les prières du vendredi, le jeune Modibo s’imprègne de tout : la langue du maître, mais aussi celle des anciens.

En 1931, il entre à l’École Terrasson de Fougères, puis en 1934 à la célèbre École normale William-Ponty de Gorée ; cette usine à fabriquer les cadres indigènes, aussi brillante qu’ambivalente. Il y côtoie d’autres futurs dirigeants africains. On y enseigne Descartes, mais on n’y apprend jamais Samory Touré. On y récite La Fontaine, mais pas un mot sur la Charte de Kurukan Fuga.

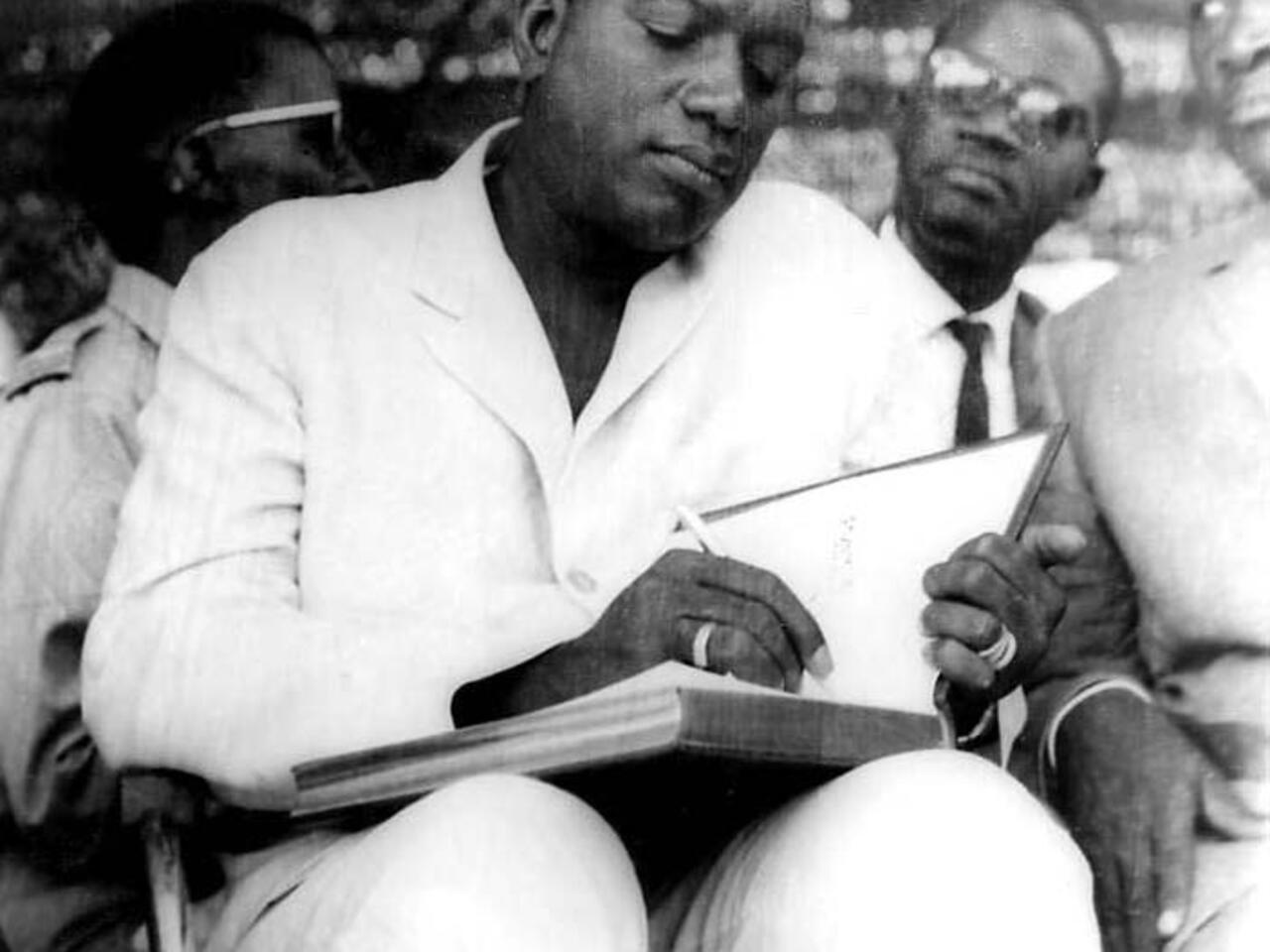

Modibo Keïta en ressort major, remarqué pour son éloquence et son insolence. Ses professeurs coloniaux notent déjà en lui « un agitateur à surveiller ». Ils n’ont pas tort : il sera instituteur, mais il n’enseignera jamais dans les marges dociles de l’administration. Très vite, dans la brousse comme dans les salles de classe de Sikasso ou Tombouctou, il commence à éduquer au-delà des mots ; à éveiller des consciences.

Mais l’école ne suffit pas. Keïta comprend que la transformation sociale passera aussi par la culture. Il cofonde l’ »Association des lettrés du Soudan », qui deviendra le « Foyer du Soudan » ; un cercle bouillonnant d’idées, de théâtre politique, de pamphlets enfiévrés. À travers la revue L’Œil de Kénédougou, lancée en 1943 avec Jean-Marie Koné, il attaque de front l’ordre colonial, et ce avec des mots tranchants comme machettes.

En 1937 déjà, avec le Voltaïque Ouezzin Coulibaly, il avait jeté les bases du premier syndicat des enseignants d’Afrique-Occidentale française. La plume, le verbe, la salle de classe : tout est arme pour Modibo. Il n’a pas encore pris un seul fusil, mais dans les salons coloniaux, son nom circule déjà comme un avertissement.

En 1946, la guerre est finie, mais le vent du changement souffle. Modibo Keïta devient l’un des fondateurs de l’Union soudanaise et adhère immédiatement au Rassemblement Démocratique Africain (RDA), le grand mouvement interterritorial voulu par Félix Houphouët-Boigny. Mais Keïta, dès le départ, rêve plus grand, plus radical. L’Afrique ne peut pas simplement négocier ses chaînes ; elle doit les briser.

Cette même année, il est arrêté, brièvement interné par les autorités françaises. Il en sort plus convaincu que jamais : les réformes sont des leurres, seul le départ du colon redonnera sens à l’histoire africaine.

Modibo Keïta entre alors en politique non pas comme un ambitieux, mais comme un homme pressé. Pressé de faire naître un monde neuf, quitte à bousculer l’ancien avec fracas.

Construire un pays dans les cendres de l’Empire

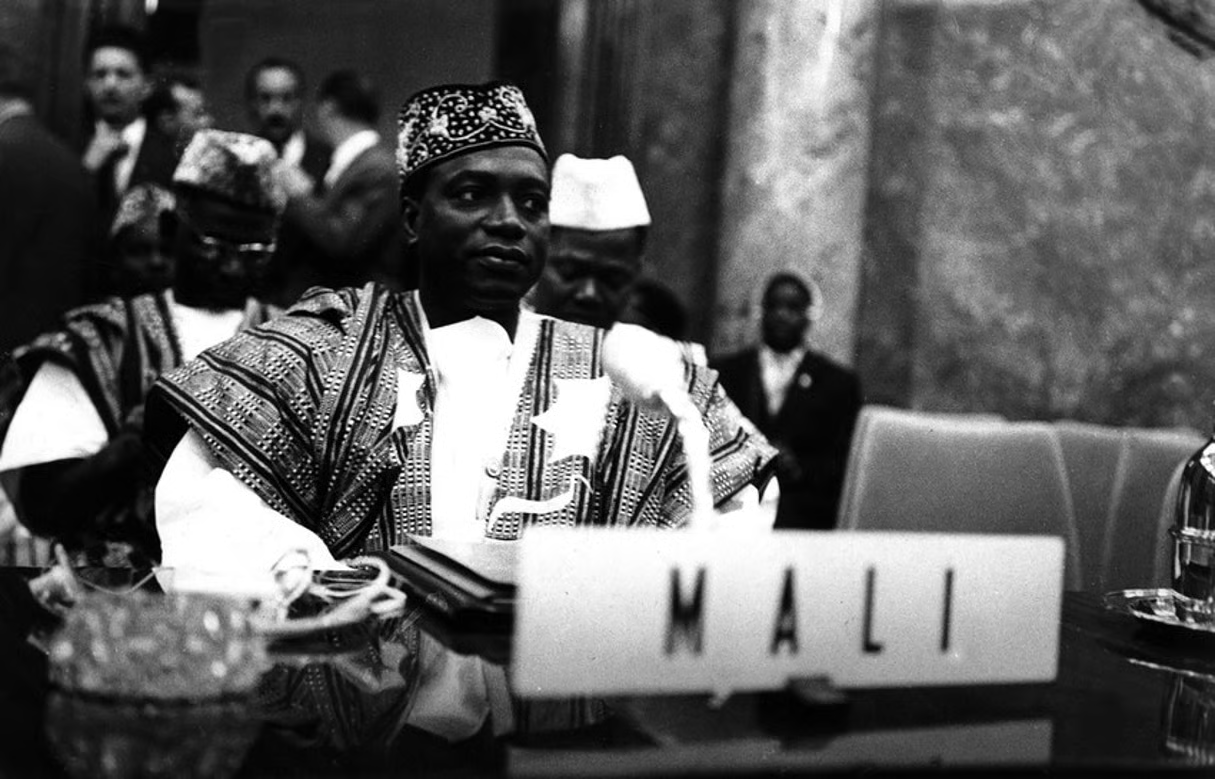

Le 20 septembre 1960, au palais de Koulouba, les drapeaux français glissent lentement du mât. Deux jours plus tard, le Soudan français devient officiellement la République du Mali. Modibo Keïta, costume sobre, regard intense, proclame l’indépendance sans détour, sans condition, sans nostalgie.

Mais dans l’ombre de cette célébration, un deuil silencieux s’installe. Quelques semaines plus tôt, la Fédération du Mali (projet panafricain qu’il portait aux côtés de Léopold Sédar Senghor) s’effondre. Le Sénégal claque la porte. Les rêves d’un État unifié d’Afrique de l’Ouest se brisent net. Modibo, profondément blessé, s’enferme davantage dans la conviction que son pays devra marcher seul, coûte que coûte.

Cette rupture marque un tournant. Ce que Modibo n’a pas pu bâtir avec ses pairs, il tentera de le créer chez lui, dans un Mali qu’il veut modèle, laboratoire, promesse incarnée.

Il ne tergiverse pas. Le Mali devient un État socialiste, calqué sur les schémas soviétiques mais adapté aux réalités africaines ; du moins, en théorie. En octobre 1960, il crée la SOMIEX : une société d’État à qui revient le monopole des importations et exportations. Riz, sucre, lait, coton : tout transite par l’État. Même les allumettes.

Puis vient en 1962 le franc malien, voulu comme un acte de souveraineté monétaire. Mais très vite, la réalité cogne : inflation galopante, files d’attente interminables, magasins vides, contrebande en pleine floraison. À Bamako, les gens murmurent que la monnaie est « libre, mais inutile ». Dans les campagnes, on revient au troc.

Le mécontentement gronde. Les commerçants (souvent décrits par le régime comme des « parasites capitalistes ») sont surveillés, parfois arrêtés. L’appareil d’État s’épaissit, les contrôles se multiplient. Ce qui devait être une économie pour le peuple devient, lentement, une mécanique à broyer les marges.

En 1967, face à l’usure populaire et aux critiques internes, Modibo Keïta lance une opération qu’il baptise la « révolution active ». Derrière ces mots : la suspension de la Constitution, la création du Comité National de Défense de la Révolution (CNDR), et l’amplification d’un pouvoir devenu soupçonneux.

Des milices populaires, encadrées mais souvent zélées, patrouillent dans les quartiers. On surveille, on dénonce, parfois on tabasse. Des opposants comme Fily Dabo Sissoko ou Hammadoun Dicko, autrefois compagnons de route, sont réduits au silence, emprisonnés sans procès. Le socialisme malien prend un goût de plomb.

Pourtant, dans ses discours, Modibo reste convaincu. Il parle de transition, de sacrifice nécessaire. Mais l’écart se creuse entre le verbe et le vécu. L’État devient une forteresse idéologique, où toute critique est suspecte de trahison.

Il serait injuste d’ignorer les fronts plus discrets, mais essentiels, que Modibo tenta d’ouvrir. Le combat contre les vestiges de l’esclavage, notamment dans le nord du pays, mobilise certaines politiques du régime. Il lance des campagnes pour arracher les derniers captifs des chefs traditionnels, tente de briser l’ordre social hérité.

Mais ici encore, l’approche est verticale, autoritaire. Les structures anciennes résistent, parfois violemment. Le combat pour l’égalité se heurte aux réalités communautaires et aux inerties silencieuses.

Modibo, l’enseignant devenu président, semble alors pris entre deux logiques : celle du père bienveillant et celle du gardien inflexible. Et entre les deux, c’est le peuple qui suffoque.

Les fissures du rêve

Il y avait un temps où Modibo Keïta ne se déplaçait jamais sans être entouré. Les discours étaient suivis d’accolades, les voyages ponctués de chants, les projets panafricains tissés à plusieurs mains ; avec Nkrumah, Sékou Touré, Ben Bella, parfois même avec Nehru ou Tito. Mais à mesure que les années passent, les compagnons se dispersent, les alliances se fragilisent, les divergences se creusent.

Le divorce avec Senghor est brutal, presque personnel. Leur désaccord sur la structure de la Fédération du Mali ne se limite pas à une affaire institutionnelle ; c’est une rupture de vision du monde. Senghor défend une coopération souple avec la France, une Afrique francophone policée. Modibo, lui, rêve d’un continent débarrassé des tutelles, même symboliques.

À Abidjan, Houphouët-Boigny (autre figure du RDA) l’observe avec une méfiance croissante. Trop rouge, trop radical, trop imprévisible. Pour Paris, Keïta devient rapidement un « problème », un obstacle à la stabilité postcoloniale qu’on tente désespérément de mettre en scène.

Il reste fidèle à Moscou, mais même là, les choses ne sont pas simples. L’aide soviétique est technique, parfois efficace, mais jamais désintéressée. L’URSS veut un Mali modèle, pas un Mali libre.

Progressivement, Modibo est seul. Politiquement, diplomatiquement, même intérieurement. Il parle encore au nom du peuple, mais l’écho est sourd.

Le 19 novembre 1968, à l’aube, des bruits de bottes résonnent dans les couloirs du palais. Pas ceux d’une armée étrangère. Ceux de ses propres officiers. Le coup d’État est net, froid, sans effusion de sang mais non sans brutalité. Il est mené par le lieutenant Moussa Traoré, que Modibo lui-même avait fait monter en grade, convaincu qu’il incarnait une nouvelle génération de soldats patriotes.

Erreur fatale. Le pouvoir qu’il avait forgé dans l’ombre de l’indépendance lui est arraché sans résistance. Il n’y aura ni débat, ni appel à la population, ni tentative de retour. L’homme qui avait voulu bâtir une Afrique debout est expédié à Kidal, dans l’extrême nord, au cœur du désert, loin des caméras, loin des mots.

Pendant presque neuf ans, Modibo Keïta disparaît. Pas dans la mort (pas encore) mais dans l’effacement. Aucun discours, aucune photo, aucun communiqué officiel ne mentionne son nom. C’est comme si l’Histoire avait décidé de le gommer.

À Kidal, il vit dans des conditions qu’on devine indignes : isolement, rationnement, surveillance constante. Même les rares visiteurs autorisés n’ont pas le droit de lui parler de politique. Le régime de Traoré, obsédé par sa propre légitimité, voit en Keïta une menace vivante ; un fantôme qui pourrait un jour rassembler les souvenirs du passé.

Et puis, le 16 mai 1977, la nouvelle tombe. Brutalement. Modibo Keïta est mort. Le communiqué officiel, glacial, le désigne comme un « ancien instituteur à la retraite » ; comme si ce passé présidentiel n’avait jamais existé. Cause du décès : œdème pulmonaire. Mais personne n’y croit vraiment. Les rumeurs circulent : empoisonnement, négligence, assassinat lent par silence.

Ses funérailles à Hamdallaye tournent à l’émeute. Le peuple, celui-là même qu’il avait parfois frustré, sort en masse. Pour pleurer, pour crier, peut-être pour se faire pardonner. Les forces de sécurité répriment violemment. Et c’est là, dans cette tension posthume, que l’on comprend l’essence de Modibo Keïta : même mort, il dérange.

Mémoire d’un homme, mémoire d’une nation

En 1992, le vent tourne. Le régime de Moussa Traoré s’effondre sous le poids de son propre autoritarisme et des mobilisations populaires. L’horizon politique s’ouvre enfin. Alpha Oumar Konaré, historien de formation et militant de la première heure, devient président de la République. L’un de ses premiers gestes symboliques : réhabiliter Modibo Keïta.

Ce n’est pas simplement un acte politique ; c’est un devoir de mémoire. Le nom de Keïta est rendu à l’espace public : les écoles, les avenues, les lycées reprennent son visage, autrefois effacé. En 1999, on inaugure le Mémorial Modibo Keïta à Bamako ; sobre, un peu austère, mais nécessaire.

Mais une réhabilitation officielle ne suffit pas à refermer les plaies. La mémoire populaire, elle, est plus ambivalente. Pour certains, Modibo reste le père de la nation, l’instituteur devenu chef d’État, intègre, visionnaire, incorruptible. Pour d’autres, il incarne aussi le dirigeant rigide, parfois sourd, parfois brutal, qui a sacrifié les libertés sur l’autel de l’idéologie.

Et puis, il y a tous ceux (nombreux) qui ne savent plus très bien. Les jeunes générations le croisent sur les billets de banque, dans les pages des manuels, mais rarement dans une conversation vivante. Son histoire est là, mais elle dort, comme figée derrière une vitre.

Modibo Keïta n’a jamais eu la gloire posthume d’un Thomas Sankara, ni la reconnaissance internationale d’un Nelson Mandela. Il reste dans une zone floue de la mémoire panafricaine, comme si son rêve avait été trop tôt éteint, trop tôt compromis.

Et pourtant, ses intuitions résonnent encore. L’idée d’une monnaie africaine indépendante, aujourd’hui relancée dans les débats sur le franc CFA, était au cœur de son combat. La notion d’un État social africain, capable de rompre avec la logique néolibérale sans tomber dans la caricature, reste d’une actualité brûlante.

Même son panafricanisme, si souvent moqué ou trahi, retrouve aujourd’hui une forme de légitimité, face aux désillusions de la globalisation et à la résurgence des nationalismes.

Mais il manque une chose essentielle : la parole. Modibo Keïta parlait. Beaucoup. Fort. Avec feu. Il croyait au pouvoir du mot, à la densité du discours politique. Ce n’est pas un hasard si ses discours n’ont jamais été réédités, ni traduits. L’effacement ne s’est pas arrêté à sa mort : il a continué, par négligence, par peur ou par habitude.

On peut imaginer, presque sourire, à ce que Modibo penserait du Mali contemporain. Un pays où les coups d’État se succèdent comme des saisons, où l’armée s’érige en gardienne de la souveraineté, où l’on parle encore d’indépendance… sans toujours définir de qui l’on veut s’affranchir.

Il regarderait sans doute, à la télévision ou dans le silence du mémorial, ce ballet postcolonial où l’on rejette la France tout en reproduisant ses schémas. Il observerait ces jeunes qui crient « panafricanisme » dans les rues, sans toujours savoir que ce mot fut, un jour, sa prière.

Peut-être qu’il hausserait les épaules. Ou qu’il sourirait, amer. Peut-être qu’il se rappellerait qu’un rêve peut mourir une fois, puis renaître, un peu changé, un peu fatigué ; mais toujours là, dans le cœur des gens.

Le rêve n’est pas mort, il dort sous la poussière

Modibo Keïta n’était ni un saint, ni un tyran. Il fut un homme (profondément) avec ses fulgurances et ses angles morts. Il a voulu forger un Mali fier, juste, indépendant. Il s’est battu contre l’inertie coloniale, contre l’oubli, contre l’impossible. Mais il s’est parfois battu aussi contre son propre peuple, aveuglé par l’urgence de construire vite, de faire mieux que l’Empire.

Ce qu’il laisse derrière lui, ce n’est pas un modèle figé. C’est un appel. À penser l’Afrique avec exigence, à croire dans les mots autant que dans les actes. À se souvenir que les utopies, même trahies, valent souvent mieux que les compromissions trop confortables.

Modibo Keïta est mort en détention. Mais l’idée d’un Mali libre, d’une Afrique souveraine, elle, n’a pas été enterrée avec lui.

Sources

- Francis G. Snyder, The Political Thought of Modibo Keita, The Journal of Modern African Studies, Vol. 5, No. 1 (1967), p. 79–106.

- Guy Martin, Socialism, Economic Development and Planning in Mali (1960–1968), Canadian Journal of African Studies, Vol. 10, No. 1 (1976).

- Diarrah Cheick Oumar, Le Mali de Modibo Kéïta, L’Harmattan, 1986.

- Modibo Diagouraga, Modibo Keïta, un destin, L’Harmattan, 2005.

- Daouda Tekete, Modibo Keita, portrait inédit du président, Cauris Livres, 2018.

- Pauline Fougère, État, idéologie et politique culturelle dans le Mali postcolonial (1960–1968), Université de Sherbrooke, 2012.

- Issa Balla Moussa Sangaré, Modibo Keïta, la renaissance malienne, L’Harmattan, 2017.