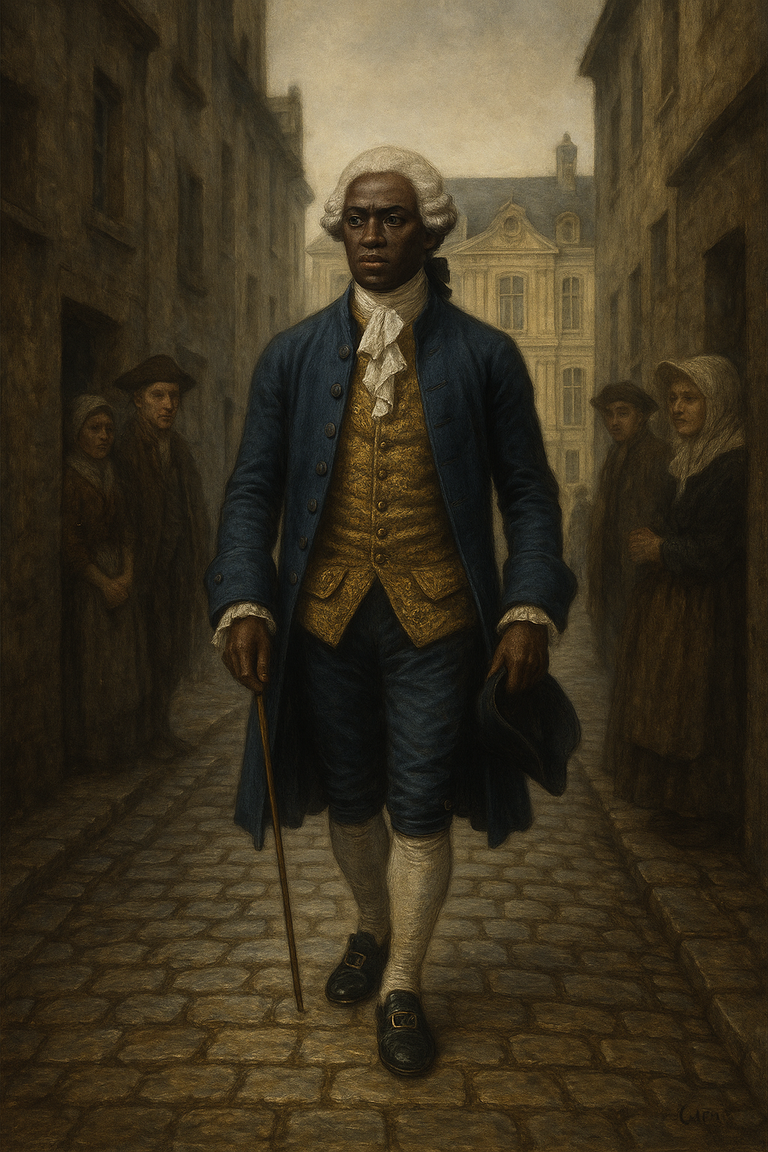

Dans la France du XVIIIe siècle, en pleine ère esclavagiste, Jean-Baptiste Médor, ancien esclave noir venu de Saint-Domingue, devient maître à danser à Caen. Enseignant l’art du menuet à l’élite normande, administrant des terres nobles et composant des ballets, il incarne une trajectoire d’exception. À travers lui, c’est tout un pan oublié de l’histoire afro-française qui refait surface ; entre ascension, ambiguïtés sociales et mémoire effacée.

Une silhouette noire dans les salons de Caen

Il enseignait le menuet dans les maisons nobles. Il créait des chorégraphies pour les bals costumés. Et il administrait avec rigueur les terres d’une comtesse.

Jean-Baptiste Médor, maître de danse noir à Caen entre 1729 et 1764, est une figure presque oubliée de l’histoire de France. Et pourtant, son parcours bouleverse les idées reçues sur la place des Afro-descendants dans l’Hexagone au XVIIIe siècle.

Issu de Saint-Domingue, Médor aurait été amené en métropole par le marquis de Sorel, ancien gouverneur de la colonie. Affranchi, il ne choisit ni Paris, ni Bordeaux, mais Caen (ville studieuse et commerçante de Normandie) pour exercer un métier prestigieux : maître à danser.

La profession de maître à danser ne se résume pas à l’enseignement de la chorégraphie. C’est un code social, une école de distinction. Savoir se mouvoir, saluer, évoluer dans un salon : autant d’éléments indispensables à la noblesse comme à la bourgeoisie.

Jean-Baptiste Médor excelle dans cet art. Il dispense ses cours dans les bonnes familles, compose des ballets pour les spectacles locaux, et laisse derrière lui des partitions et méthodes de danse, aujourd’hui conservées aux Archives départementales du Calvados (fonds 2E/697). Dans une société encore profondément esclavagiste, il incarne l’exception : un homme noir libre, cultivé, reconnu pour son savoir-faire, rémunéré pour son art.

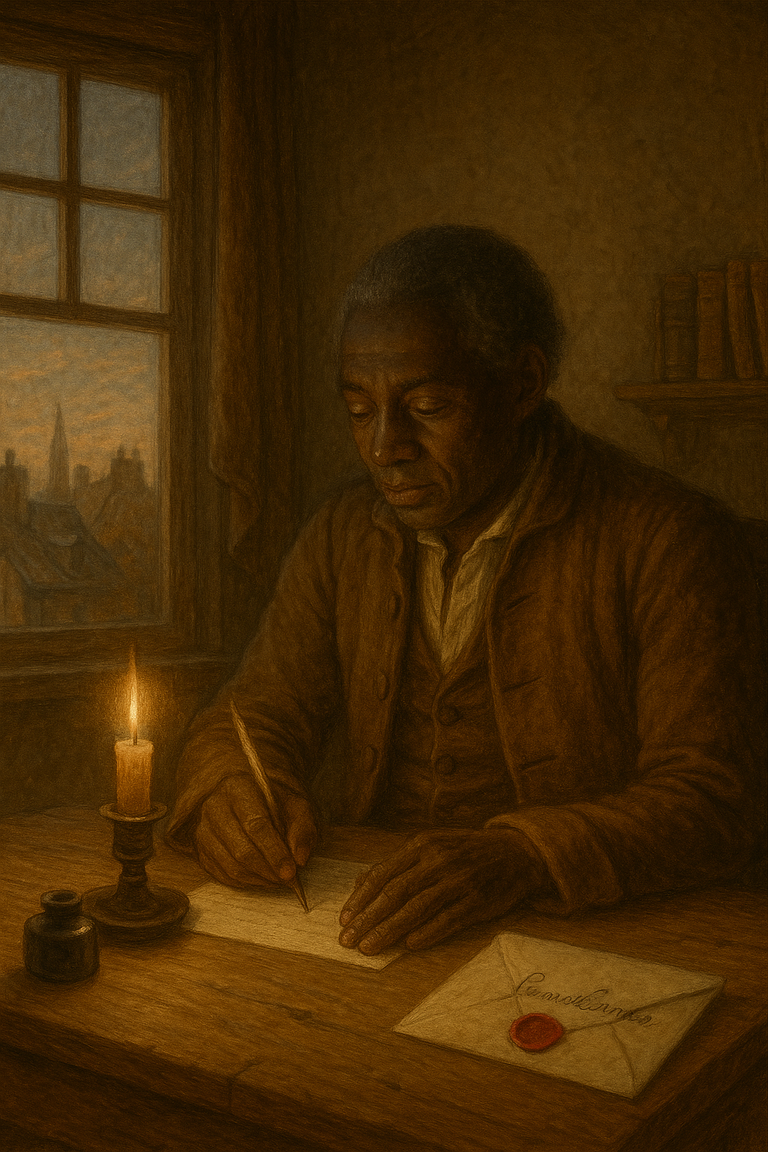

Au-delà de la danse, Médor administre également les biens normands de Marie-Catherine de Sorel, fille de son ancien maître, devenue comtesse d’Hautefeuille. Depuis la Puisaye, elle lui confie la gestion de ses terres à Caen. Leurs échanges, conservés en partie dans une correspondance familière, dessinent le portrait d’un homme respecté, autonome, rigoureux.

Mais cette relation, bien que marquée par la confiance, n’échappe pas aux asymétries raciales de l’époque. La comtesse emploie parfois des termes rappelant son statut ancien d’esclave. Et Médor, dans ses lettres, revendique avec fermeté une juste rémunération et la reconnaissance de ses droits.

C’est dans cet entre-deux (à la fois inséré et assigné) que Médor évolue. Affranchi, mais pas totalement libre. Compétent, mais jamais tout à fait considéré comme un pair.

Ce destin singulier n’est pas isolé. Au XVIIIe siècle, des centaines d’Afro-descendants vivaient en métropole, souvent comme domestiques, parfois comme musiciens, ouvriers ou artisans. Peu d’entre eux ont laissé de traces. Jean-Baptiste Médor, grâce aux documents qu’il a produits et à la correspondance qu’il a entretenue, sort du silence de l’histoire.

Son exemple permet de repenser l’imaginaire d’un XVIIIe siècle uniquement blanc, et de remettre en lumière les circulations, les tensions, mais aussi les trajectoires d’ascension possibles ; à condition de talent, de réseaux, et parfois de chance.

Redécouvert récemment grâce aux travaux menés par les Archives du Calvados et certains chercheurs spécialistes de l’histoire des Afro-descendants en France, Jean-Baptiste Médor mérite aujourd’hui une reconnaissance plus large. À l’heure où l’on questionne la mémoire coloniale, où l’on interroge l’effacement des figures noires de l’histoire nationale, le parcours de Médor agit comme un révélateur.

Il nous rappelle que la France de l’Ancien Régime n’était pas homogène, que la présence africaine y existait, y travaillait, y créait. Il nous oblige à sortir de l’opposition binaire entre esclave et maître, entre Afrique et Europe, pour explorer les marges, les zones grises, les exceptions.

Parce que parfois, l’Histoire ne se joue pas à Versailles, mais dans les salles de danse d’une ville de province. Et qu’un ancien esclave noir, devenu maître à danser, peut porter à lui seul l’éclat discret d’un monde plus complexe que nos récits figés.

📚 Pour aller plus loin

- Archives départementales du Calvados – Fonds Jean-Baptiste Médor (cote 2E/697)

- MinorHist – Carnet de recherches sur les figures minoritaires

- Conférence « Danser à Caen sous Louis XV », Archives du Calvados