La Women’s National Basketball Association (WNBA) est la ligue professionnelle de basket-ball féminin aux États-Unis, créée en 1996 avec le soutien de la NBA. Sa première saison a lieu à l’été 1997, avec 8 équipes rattachées à des franchises NBA existantes.

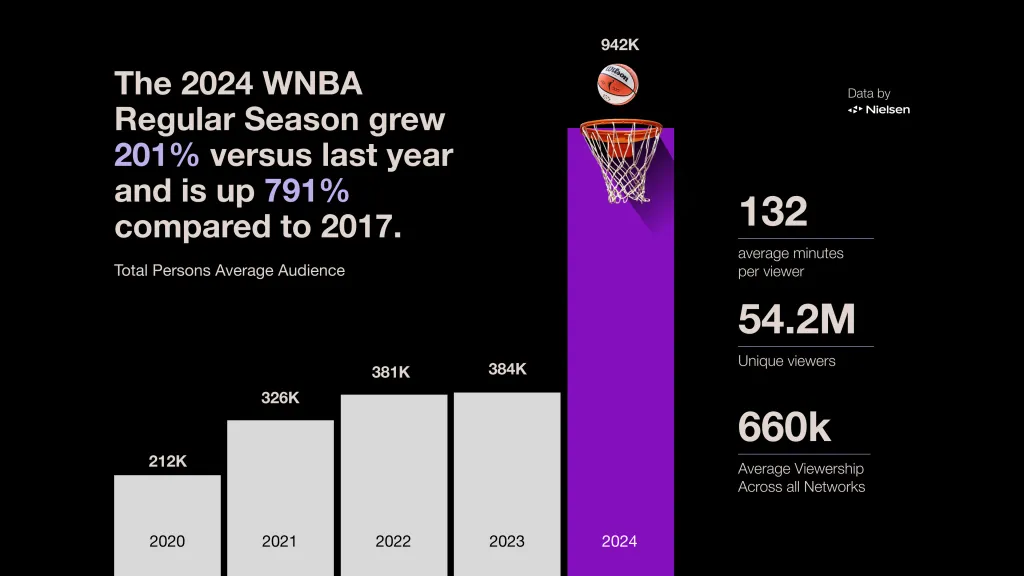

Près de trente ans plus tard, la WNBA est devenue la référence mondiale du basket féminin, connaissant un engouement populaire inédit : en 2024, l’affluence moyenne par match a bondi de 48% pour atteindre 9 807 spectateurs, et plus de 54 millions de téléspectateurs uniques ont suivi la saison sur six chaînes nationales.

Ce succès s’appuie en grande partie sur les performances et le leadership des joueuses noires américaines, qui forment la majorité du championnat (83% des joueuses étant des femmes de couleur, dont 67% d’Afro-Américaines en 2020). Retour sur l’évolution de cette ligue pionnière, marquée par des athlètes d’exception et une volonté de faire progresser la place des femmes dans le sport.

Création de la ligue et premières pionnières (1996-2000)

Le lancement de la WNBA est officiellement approuvé par le commissaire David Stern le 24 avril 1996. Ce n’est pas la toute première tentative de ligue féminine professionnelle aux États-Unis, mais l’adossement direct à la toute-puissante NBA lui donne un avantage décisif. La WNBA adopte d’emblée le slogan « We Got Next » (« À nous la prochaine manche »), signifiant que les femmes ont leur place dans le paysage du basket professionnel. Huit équipes sont constituées pour la saison inaugurale de juin 1997, toutes dans des villes de NBA afin de profiter des infrastructures et du public existant.

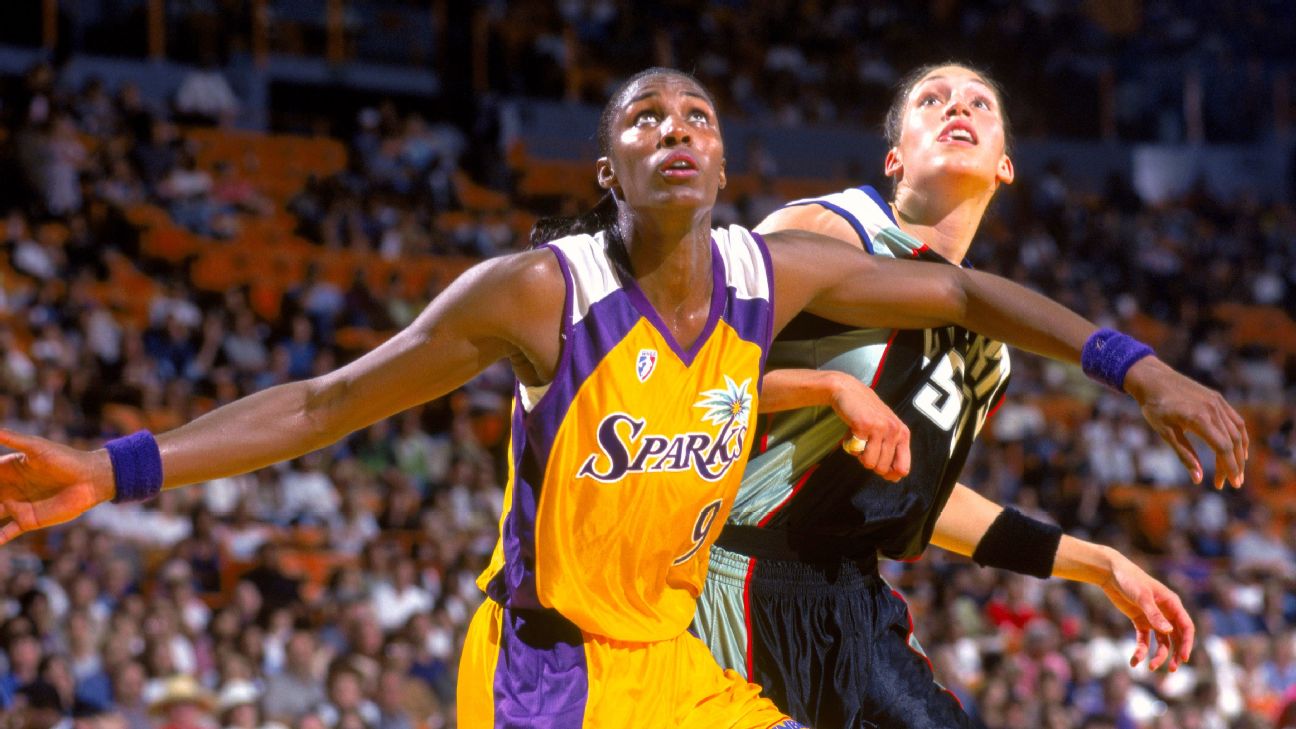

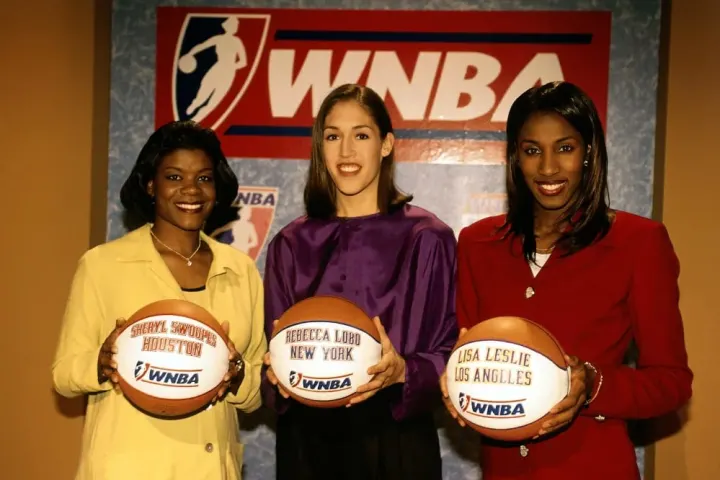

Dès le départ, la ligue met en avant trois vedettes issues de la sélection olympique américaine de 1996 : Lisa Leslie (pivot des Los Angeles Sparks), Sheryl Swoopes (ailière des Houston Comets) et Rebecca Lobo (intérieure des New York Liberty). Toutefois, une autre joueuse va rapidement s’imposer comme la première superstar de la WNBA : Cynthia Cooper.

Âgée de 34 ans en 1997, Cooper profite enfin de la création de la ligue pour briller dans son pays, après avoir fait carrière en Europe faute de ligue nationale. Elle mène les Houston Comets au titre lors de la première finale WNBA en 1997 (face aux New York Liberty) et est élue MVP de la saison. Ce n’est que le début d’une dynastie : emmenées par le trio Cooper-Swoopes-Tina Thompson, les Comets remportent les quatre premiers championnats WNBA de l’histoire, de 1997 à 2000.

Cooper, Swoopes et Thompson, trois femmes noires, deviennent ainsi les premières légendes de la ligue. Swoopes marque aussi les esprits en étant la première joueuse WNBA à signer un contrat de chaussure à son nom et en revendiquant pleinement sa maternité (enceinte, elle manque le début de la saison inaugurale) sans que cela n’entrave sa carrière, puisqu’elle finira triple MVP un peu plus tard.

Lynette Woodard, celle qui précède !

Parmi ces pionnières figure également Lynette Woodard, dont le parcours illustre la génération de talents juste précédant la WNBA. Woodard, star universitaire des années 1980, avait établi le record absolu de points en carrière NCAA (3 649 points), un exploit resté inégalé pendant 43 ans jusqu’à ce que Caitlin Clark (future star WNBA) ne le batte en 2024. Faute de ligue pro à l’époque, Woodard dut partir en Europe puis devint en 1985 la première femme à intégrer les Harlem Globetrotters, célèbre équipe de show-basket masculin.

Quand la WNBA est lancée en 1997, elle a déjà 38 ans mais rejoint enfin une franchise américaine (les Cleveland Rockers) pour boucler sa carrière en étant, elle aussi, une source d’inspiration pour la jeune ligue. Son intronisation au Hall of Fame du basket viendra consacrer son impact historique.

WNBA vs ABL

Malgré l’euphorie de ces débuts, la WNBA doit affronter la concurrence d’une autre ligue féminine, l’ABL (American Basketball League), lancée presque en même temps. Mais l’ABL, moins soutenue financièrement, fait faillite dès la fin 1998. La WNBA récupère alors plusieurs talents (comme la jeune star Chamique Holdsclaw draftée en 1999) et passe de 8 à 12 équipes en intégrant de nouvelles franchises en 1999.

En 1999, un premier accord collectif (CBA) est signé entre la ligue et l’association des joueuses, une avancée sociale majeure puisqu’il s’agit du premier accord de convention collective dans l’histoire du sport féminin professionnel. Ainsi, dès ses premières années, la WNBA se positionne à l’avant-garde, non seulement sportivement mais aussi en matière de droits des athlètes.

Les années 2000 : nouvelles stars et expansion de la ligue

Après la disparition des Comets de Houston (franchise dissoute en 2008), de nouvelles équipes et joueuses prennent le relais pour ancrer la WNBA dans le paysage sportif. Au début des années 2000, la ligue s’étend jusqu’à compter 16 équipes, avant de se stabiliser à 12 franchises à partir de 2009 suite à quelques relocalisations et faillites (Miami, Portland et Charlotte cessent leurs activités).

Malgré ces ajustements, la WNBA fête en 2007 son 11ème exercice consécutif, devenant la première compétition sportive féminine américaine à durer plus de dix saisons d’affilée. La pérennité est assurée, et l’intérêt du public se maintient avec environ 7 500 à 8 000 spectateurs de moyenne dans ces années-là.

Sportivement, les années 2000 voient l’éclosion de nouvelles légendes qui vont marquer la ligue. Les Los Angeles Sparks de Lisa Leslie remportent deux titres consécutifs en 2001 et 2002, permettant à Leslie, l’une des figures de proue de 1997, de concrétiser son immense talent par des championnats.

En 2002, elle entre aussi dans l’histoire en réussissant le premier dunk en match de la WNBA, le premier dunk tant attendu. À l’Est, les Detroit Shock, emmenés par l’ailière Swin Cash et la scoreuse Katie Smith, créent la surprise en 2003 en décrochant le titre face aux Sparks. Sous la houlette de l’entraîneur Bill Laimbeer (ex-bad boy de la NBA), Detroit impose un style physique et conquiert trois titres en 2003, 2006 et 2008, faisant de Cash et Smith des valeurs sûres de la ligue.

D’autres stars émergent : l’Australienne Lauren Jackson, arrivée à Seattle en 2001, devient l’une des meilleures joueuses de tous les temps (3 titres de MVP et un titre de championne WNBA en 2004 avec le Storm). Tamika Catchings, draftée en 2001 par Indiana, s’affirme comme une joueuse complète d’exception (meilleure défenseure à cinq reprises et future championne).

Du côté de New York, la meneuse Becky Hammon se fait un nom par sa combativité et son adresse, au point de devenir une chouchoute du public malgré l’absence de titre. En 2004, une nouvelle superstar fait ses débuts : Diana Taurasi, arrière au tempérament de feu, rejoint les Phoenix Mercury. Aux côtés de la vétéran Cappie Pondexter (arrivée en 2006), Taurasi mènera Phoenix au titre WNBA 2007 puis 2009, tout en s’affirmant comme la scoreuse la plus prolifique de l’histoire de la ligue (elle deviendra plus tard la meilleure marqueuse de tous les temps de la WNBA).

Par ailleurs, la fin de la décennie voit arriver Sue Bird, meneuse draftée en 2002 à Seattle, qui va former avec Lauren Jackson un duo redoutable. Bird s’impose rapidement comme la meilleure passeuse du championnat et un modèle de longévité (elle jouera 19 saisons en WNBA !).

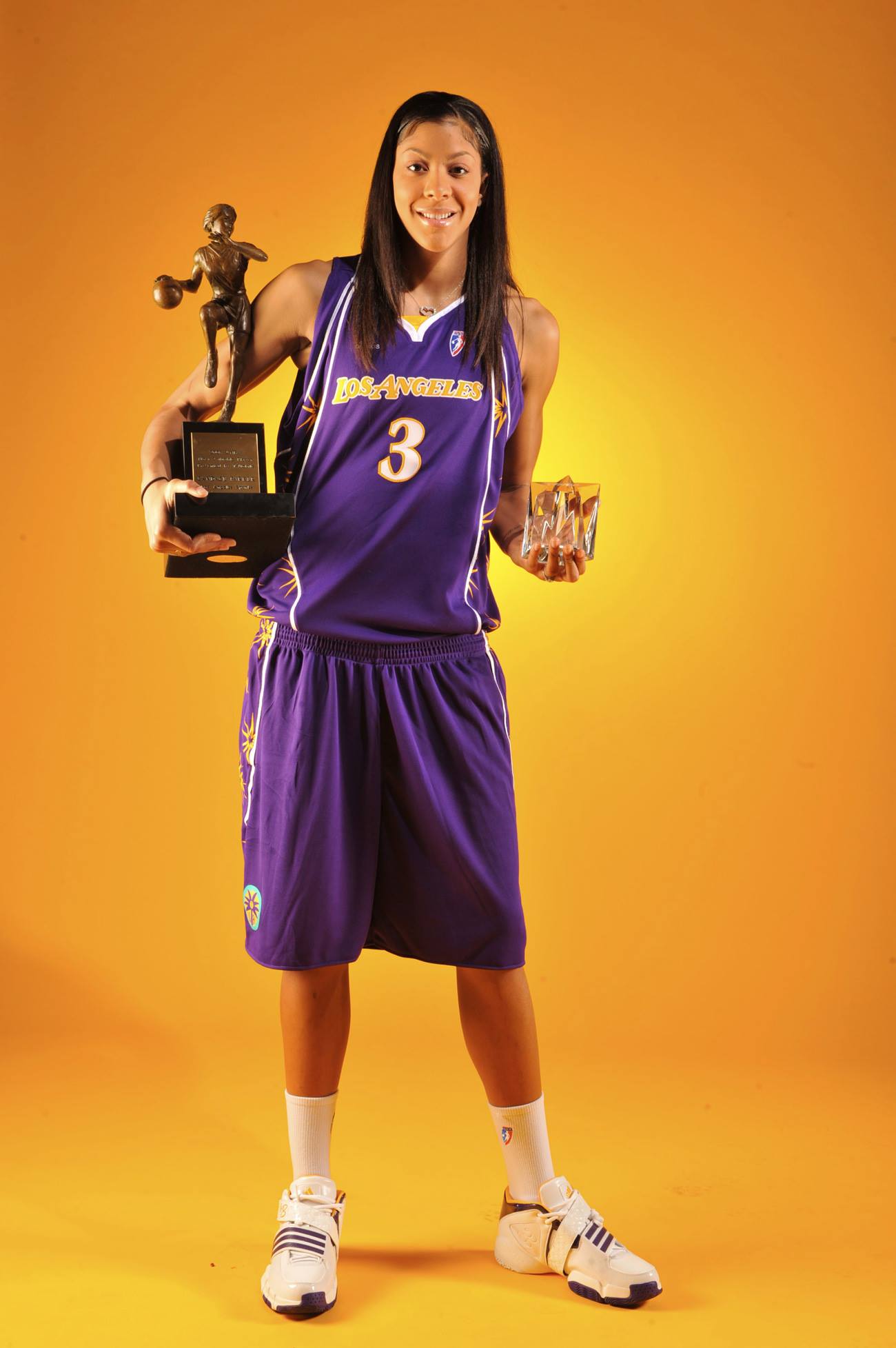

En 2008, la WNBA accueille Candace Parker, phénomène annoncé sortie de l’université Tennessee. Parker ne déçoit pas : dès sa première saison, elle réussit l’exploit d’être élue Rookie of the Year et MVP de la ligue. Elle est d’ailleurs la première. Avec son jeu spectaculaire (elle réalise aussi des dunks en match), Parker renouvelle l’attention médiatique autour de la WNBA. Elle guidera plus tard les Sparks de Los Angeles vers un titre en 2016, ajoutant son nom à la liste des grandes championnes.

Malgré quelques turbulences économiques (revente de certaines franchises par la NBA aux propriétaires locaux, contraction du nombre d’équipes), la WNBA sort des années 2000 consolidée. En 2009, l’arrivée de nouvelles stars comme Angel McCoughtry (future star d’Atlanta) ou Sylvia Fowles (dominante intérieure à Chicago) donne un nouvel élan et l’espoir d’un “futur radieux” pour la ligue.

Un partenariat télé majeur est signé avec ESPN/ABC pour diffuser davantage de matchs, preuve de l’intérêt grandissant des médias. Après une première décennie d’existence, la WNBA a donc gagné son pari initial : elle « a pris sa place » dans le paysage sportif, portée par des joueuses au talent immense et par un public de fidèles, bien que bénéficiant encore d’une très large marge de progression.

2010s : Domination, dynasties et engagements sociétaux

Les années 2010 sont marquées par l’avènement de dynasties sportives et par l’engagement de plus en plus affirmé des joueuses WNBA en dehors du terrain. Sur le plan sportif, la décennie est dominée par deux franchises principales : les Minnesota Lynx et les Seattle Storm.

À Minnesota, un quatuor d’exception va faire des merveilles : Maya Moore (arrière-scoreuse au palmarès phénoménal), Seimone Augustus (scoreuse élégante), Lindsay Whalen (meneuse clutch) et Rebekkah Brunson puis Sylvia Fowles à l’intérieur. Sous la conduite de l’entraîneur Cheryl Reeve, les Lynx remportent quatre titres WNBA (2011, 2013, 2015, 2017), égalant le record des Comets de Houston. Maya Moore décroche le titre de MVP en 2014 et s’affirme comme la meilleure joueuse de la ligue. Fowles, arrivée en 2015, est MVP des Finales 2015 et 2017 grâce à sa domination dans la raquette. Minnesota devient l’équipe phare de la décennie.

En face, les Seattle Storm renouent avec les sommets en fin de décennie. Après le départ à la retraite de Lauren Jackson (2012), Seattle reconstruit autour de Sue Bird et d’une nouvelle perle : Breanna Stewart. Draftée en 2016, Stewart est considérée comme une “machine à trophées” – quadruple championne universitaire avant même d’arriver en WNBA. Elle confirme les espoirs en menant Seattle à deux titres, en 2018 puis 2020, tout en récoltant au passage deux trophées de MVP de la saison régulière. En seulement quelques années, Stewart (27 ans en 2021) est déjà l’une des joueuses les plus titrées de l’histoire du Storm et de la ligue.

D’autres équipes inscrivent leur nom au palmarès dans les années 2010 : les Phoenix Mercury de Diana Taurasi ajoutent un troisième titre en 2014 (Taurasi étant MVP des Finales à 32 ans), et les Los Angeles Sparks de Candace Parker reviennent sur le devant de la scène en remportant le championnat 2016 (Parker et sa coéquipière Nneka Ogwumike forment un duo intérieur redoutable, Ogwumike étant élue MVP de la saison 2016).

En 2019, les Washington Mystics d’Elena Delle Donne décrochent leur premier titre, grâce à une Delle Donne héroïque (MVP de la saison 2019 malgré une hernie discale) épaulée par la Belge Emma Meesseman, MVP des Finales. Ces succès variés illustrent la montée en puissance généralisée du niveau de jeu : chaque année, de nouvelles stars émergent et plusieurs équipes peuvent prétendre au titre.

Des voix sur et en dehors des terrains

Parallèlement à leurs exploits sportifs, les joueuses WNBA s’affirment comme des leaders en matière de justice sociale et d’égalité. Historiquement, la WNBA a toujours valorisé l’implication communautaire de ses athlètes (lutte contre le cancer du sein avec le WBCA Pink Challenge, programmes caritatifs, etc.). Mais dans les années 2010, cet engagement prend une dimension plus militante.

En 2016, suite à des violences policières contre des Afro-Américains (Philando Castile, Alton Sterling…), plusieurs équipes WNBA arborent des t-shirts noirs “Black Lives Matter” à l’échauffement pour dénoncer les injustices – un geste qui leur vaut d’abord une amende de la ligue, rapidement annulée sous la pression de l’opinion.

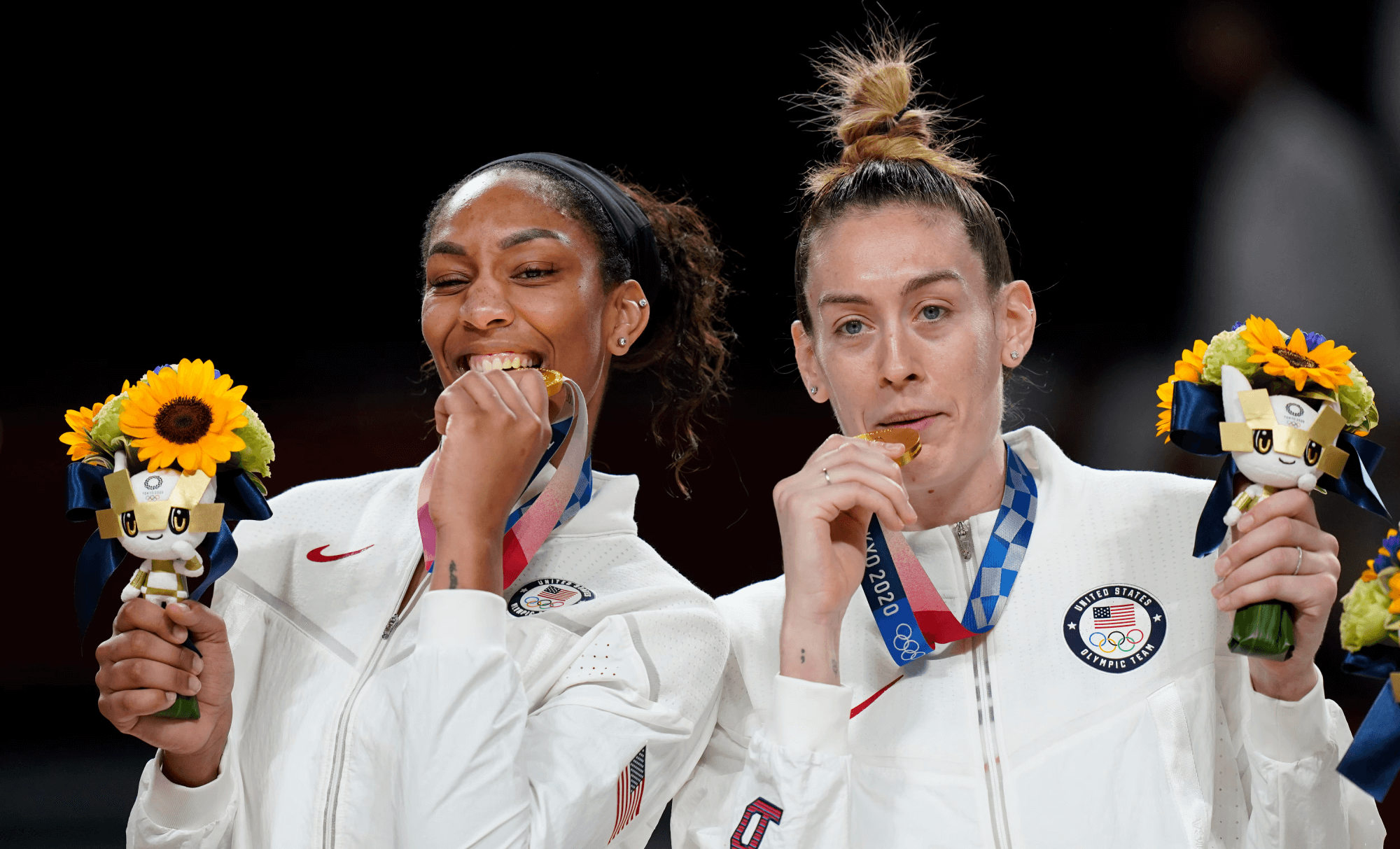

Surtout, en 2020, en pleine vague de protestations aux États-Unis, la WNBA consacre sa saison entière à la lutte pour la justice sociale. Réunies dans une “bulle” sanitaire (pour cause de pandémie de Covid-19), les joueuses dédient le championnat à la mémoire de Breonna Taylor (une jeune femme noire tuée par la police) et au mouvement Say Her Name visant à ne pas oublier les femmes noires victimes de violences.

Toutes les équipes portent sur leurs maillots le nom de Breonna Taylor, et multiplient les gestes de sensibilisation. La meneuse new-yorkaise Layshia Clarendon parle d’« une saison engagée pour dire les noms et réclamer justice pour les femmes noires, trop souvent oubliées ». Ce positionnement courageux fait dire à la presse américaine que « le combat pour la justice sociale est dans l’ADN de la WNBA » – à l’image de la composition même de la ligue, quasiment 70% de ses joueuses étant des femmes noires.

Une figure illustre jusqu’où cet engagement peut aller : Maya Moore. En pleine gloire sportive (quatre fois championne WNBA avec Minnesota), Moore décide en 2019 de se mettre en retrait du basket pour se consacrer à la libération d’un homme victime d’une erreur judiciaire.

Après deux ans de bataille juridique, elle parvient à faire innocenter Jonathan Irons, qu’elle épousera par la suite. Elle n’a plus rejoué depuis 2018, sacrifiant volontairement sa carrière pour cette cause – un choix qui force le respect et souligne l’altruisme des athlètes WNBA. Comme l’a titré un média, « Maya Moore a quitté la WNBA pour libérer un homme de prison. Elle lui a peut-être sauvé la vie. ».

Années 2020 : nouvelle vague de talents et explosion de popularité

Aujourd’hui, la WNBA connaît un véritable âge d’or en termes de visibilité, de talents et de rayonnement. Après des débuts parfois économiquement fragiles, la ligue récolte les fruits de son investissement de long terme. La saison 2024, la 28e de l’histoire WNBA, a été la plus suivie de tous les temps : plus de 54 millions de téléspectateurs cumulés ont regardé au moins un match, un record absolu.

L’audience télévisée moyenne sur ESPN a bondi de 170% par rapport à l’année précédente, établissant de nouveaux sommets historiques. Les salles se remplissent comme jamais : l’affluence totale a atteint son plus haut niveau en 22 ans, avec notamment 154 guichets fermés sur la saison (contre seulement 45 l’année d’avant). En moyenne, près de 9 800 fans assistent désormais à chaque rencontre, un chiffre en hausse de 48% par rapport à 2023.

Certaines affiches ont même dû être délocalisées dans des arénas NBA plus grands pour satisfaire la demande (ainsi 20 711 spectateurs à Washington le 19 septembre 2024, un record WNBA). Tous les indicateurs sont au vert : les votes des fans pour le All-Star Game ont explosé (+538% en 2024 par rapport à 2023) et les ventes de produits dérivés ont été multipliées par sept (+601%). La WNBA est tout simplement « en feu ».

Clark Vs Reese : Une rivalité qui nourrit les familles !

Cet engouement sans précédent s’explique en grande partie par l’arrivée d’une nouvelle génération de stars charismatiques, mais surtout par la rivalité la plus commentée du sport féminin américain depuis Serena Williams vs Maria Sharapova : Angel Reese contre Caitlin Clark.

Tout commence sur les parquets universitaires, où les deux jeunes femmes captivent l’Amérique avec des styles opposés et une tension palpable. Caitlin Clark, snipper venue d’Iowa, blanche, cérébrale, issue d’un programme traditionnel, affole les compteurs avec des tirs à longue distance façon Stephen Curry. Angel Reese, elle, est une star de LSU : noire, expressive, ancrée dans la culture populaire, surnommée “Bayou Barbie”, elle combine physique, rebonds, et trash-talk assumé. Leurs affrontements NCAA explosent les audiences, jusqu’à la finale de 2023 remportée par Reese, un match qui devient instantanément un événement culturel, notamment pour les communautés noires, lassées de voir l’héroïsation systématique d’un seul visage.

En 2024, les deux jeunes femmes débarquent en WNBA, et le show continue. Clark, draftée par les Indiana Fever, devient immédiatement un phénomène national : ses matchs remplissent les salles, ses highlights enflamment les réseaux, ses maillots se vendent par milliers. Elle attire un nouveau public, souvent novice en WNBA, mais déjà conquis par son aura de “superstar annoncée”. Ses performances suivent : Rookie of the Year, qualifications en playoffs, et plus de 22 matchs à plus d’un million de téléspectateurs — presque tous avec elle à l’affiche.

Angel Reese, de son côté, brille d’une autre manière. Moins médiatisée au départ, elle construit sa légende dans le dur : triple-double dans sa seconde saison, records de rebonds offensifs dans la première, constance dans l’effort. Surtout, elle refuse d’être reléguée au rang d’antagoniste silencieuse. Reese parle, joue, incarne. À chaque duel face à Clark, l’ambiance est électrique. Les matchs se jouent à guichets fermés. Les débats enflamment Twitter. Et surtout, la WNBA gagne : visibilité, tension narrative, diversité des publics.

Ce qui était une opposition de styles devient un levier marketing et culturel. Une rivalité mise en scène ? On le saura quand elle seront à la retraite. Mais une rivalité incarnée, sincère, et porteuse : elle polarise autant qu’elle fascine, comme les plus grands duels de l’histoire du sport.

Angel Reese et Caitlin Clark ne sont pas les seules nouvelles venues en WNBA. Mais leur face-à-face perpétuel a offert à la ligue le storytelling qu’elle attendait depuis des années. Car au fond, ce que les gens veulent, au-delà du talent brut, c’est une histoire à suivre, avec ses codes, ses rebondissements et ses symboles. Et en 2025, avec une NBA dans en pleine fin de cycle, la plus grande histoire du basket américain se joue chez les femmes.

Une génération dorée pas en reste

La domination actuelle est toutefois encore assurée par les stars de la génération précédente, désormais au sommet de leur art. A’ja Wilson, intérieure des Las Vegas Aces, s’est affirmée comme la meilleure joueuse du monde ces dernières années : double MVP de la ligue, championne WNBA 2022, elle a franchi en 2025 la barre des 5 000 points en un temps record (seulement 238 matchs, personne n’avait atteint ce total aussi vite, pas même Taurasi ou Stewart).

Wilson incarne la joueuse moderne dominante, aussi efficace en attaque qu’en défense, et leader vocale de surcroît. À 27 ans, elle porte la génération actuelle aux côtés d’autres étoiles confirmées comme Breanna Stewart – qui a quitté Seattle pour New York en 2023 et y a remporté le titre WNBA 2024, ajoutant un nouveau trophée à sa collection déjà bien garnie. Stewart, 29 ans, cumule en effet plusieurs titres de championne, des MVP de saison et de Finales, confirmant le surnom de « machine à trophées » acquis dès sa jeune carrière.

Parmi les autres figures marquantes de la ligue aujourd’hui, on retrouve Brittney Griner (Phoenix Mercury), pivot au jeu spectaculaire connue pour ses dunks et son retour courageux après sa détention arbitraire en Russie en 2022. Sylvia Fowles (retraitée en 2022), qui a quitté le parquet comme meilleure rebondeuse de tous les temps en WNBA. Candace Parker (double MVP, ayant offert en 2021 un titre à sa ville natale Chicago Sky) ou encore Elena Delle Donne (Washington Mystics), qui malgré les blessures reste une des attaquantes les plus talentueuses du circuit.

Sans oublier Nneka Ogwumike (LA Sparks), championne 2016 et présidente du syndicat des joueuses (WNBPA), figure de proue des négociations pour de meilleures conditions, ni Skylar Diggins-Smith, l’une des meilleures arrières scoreuses de la dernière décennie. Ou encore Sabrina Ionescu qui avait fait couler l’encre par son duel au 3pts, perdu de justesse face à Steph Curry, le plus grand shooter de notre époque, voir de l’histoire du basketball.

Le reste du monde s’en mêle

La WNBA s’internationalise également : en 2025, la Française Gabby Williams (Storm de Seattle), formée en NCAA, a brillé en signant un record d’interceptions pour sa franchise (8 steals dans un match) et en s’affirmant comme une joueuse cadre du championnat. En 2025, une autre française, Dominique Malonga, 19 ans seulement, a été draftée n°2 par Seattle. Les françaises bien portée par une Marine Johannes, chouchou du public new-yorkais !

D’origine congolaise et camerounaise, Malonga est devenue la deuxième plus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA (19 ans) à marquer plus de 10 points dans un match, promettant un bel avenir. Ces nouvelles venues internationales marchent sur les traces de pionnières comme la Portugaise Ticha Penicheiro (légendaire meneuse des années 2000) ou l’Australienne Lauren Jackson. La WNBA attire désormais les meilleurs talents du monde entier, enrichissant le jeu et le public.

L’avenir

Des talents déjà attendus

L’avenir de la WNBA s’annonce d’autant plus radieux que la relève est déjà en marche. Alors que Reese et Clark électrisent la ligue, une nouvelle génération de talents frappe déjà à la porte. Juju Watkins, sensation de USC au jeu explosif, fait déjà figure de future franchise player. Kiyomi McMiller, l’une des meneuses les plus créatives de sa génération, attire les regards avec un handle spectaculaire digne d’un mixtape AND1. Et Azzi Fudd, malgré les blessures, reste l’un des profils les plus attendus, tant son shoot pur et sa maturité impressionnent depuis le lycée.

Expansion time

En cette moitié des années 2020, la ligue est en pleine expansion. Sous l’impulsion de la commissaire Cathy Engelbert (en fonction depuis 2019), la WNBA prévoit d’accueillir de nouvelles franchises : en 2024, l’ajout d’une équipe dans la région de la baie de San Francisco (affiliée aux Golden State Warriors) a été officialisé, la première expansion depuis 2008, avec les Golden State Valkyries. D’autres marchés, comme Toronto, sont envisagés pour continuer à développer la ligue. Le but est de profiter de la popularité grandissante du basket féminin.

Car désormais, la WNBA n’est plus seulement “un bon moment à suivre” – c’est LE moment pour le basket féminin, comme nous l’écrivions récemment. La ligue a su créer un cercle vertueux : plus de visibilité attire plus de fans et de sponsors, ce qui améliore les conditions des joueuses et la qualité du jeu, renforçant encore l’intérêt.

NBA 2K

L’intégration de « The W » dans NBA 2K a marqué un tournant symbolique et culturel pour le basketball virtuel. Pour la première fois, les joueuses de la WNBA ont été pleinement intégrées à la célèbre simulation, avec leurs propres modes de jeu, animations, et parcours de carrière. Bien que les statistiques précises sur le taux d’utilisation restent floues, la communauté salue largement cette évolution, estimant que la présence des équipes WNBA enrichit l’expérience globale et offre une diversité bienvenue dans un univers longtemps centré sur la NBA masculine. Une avancée qui, au-delà du jeu, contribue à normaliser la visibilité des basketteuses dans la culture populaire.

Au fil de son histoire, la WNBA a donc évolué d’une jeune ligue aspirant à la reconnaissance vers un championnat mature et florissant, qui bat des records d’audience et d’affluence. Elle est devenue un véritable pilier culturel et sportif, portée par des générations de femmes, majoritairement des femmes noires, qui ont repoussé les limites du jeu et utilisé leur plateforme pour faire avancer la société.

Comme le soulignait le Los Angeles Times, « dans bien des aspects, la simple existence d’une ligue composée à 70% de femmes noires est en soi un acte de protestation contre une industrie sportive dominée par les hommes ». Après avoir longtemps été reléguées à l’ombre, ces athlètes écrivent leur propre légende et inspirent des millions de jeunes filles à travers le monde.

Aujourd’hui, les matchs de la ligue sont retransmis sur plusieurs chaines aux USA, mais sont aussi accessible via le WNBA league pass et certaines des affiches sont, elles, visionnables en direct ou à la demande sur la plateforme PrimeVideo. Preuve que la discipline entre dans le mainstream !

En 1997, la WNBA clamait “We Got Next” et aujourd’hui, le travail paye. Entre exploits sportifs, progression des droits des femmes et célébration de la diversité, l’histoire de la WNBA est une réussite retentissante mais encore fragile qui continue de s’écrire sous nos yeux, avec toujours plus de chapitres glorieux à venir.