Méconnue, marginalisée, silencieuse. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en France, mais l’une des moins médiatisées. À travers une plongée historique et politique, cet article explore ce que ce mal dit de notre rapport aux corps noirs, à la mémoire coloniale et aux inégalités de santé. Une réflexion engagée sur la nécessité de rendre visible une souffrance longtemps confinée à l’ombre.

« Le silence est une douleur qui ne se dit pas. La drépanocytose est de celles-là. » — Antoinette Costa, greffée, survivante, protagoniste du film Au-delà de la douleur

En France, plus de 30 000 personnes vivent avec la drépanocytose. Et pourtant, leur souffrance reste sourde dans l’espace public. Pas de campagne nationale. Peu de dépistage hors des “zones ciblées”. Aucun ministre pour prendre la parole. À croire que la maladie gêne. À croire qu’elle dérange parce qu’elle touche des corps que la République regarde à peine.

Maladie génétique la plus répandue du pays, elle est aussi la plus ignorée. Un paradoxe tragique, dont l’explication ne se trouve ni dans les chiffres, ni dans la science, mais dans l’histoire longue des inégalités raciales en santé. Car ce que la drépanocytose dit en creux, c’est la façon dont la République gère les corps noirs.

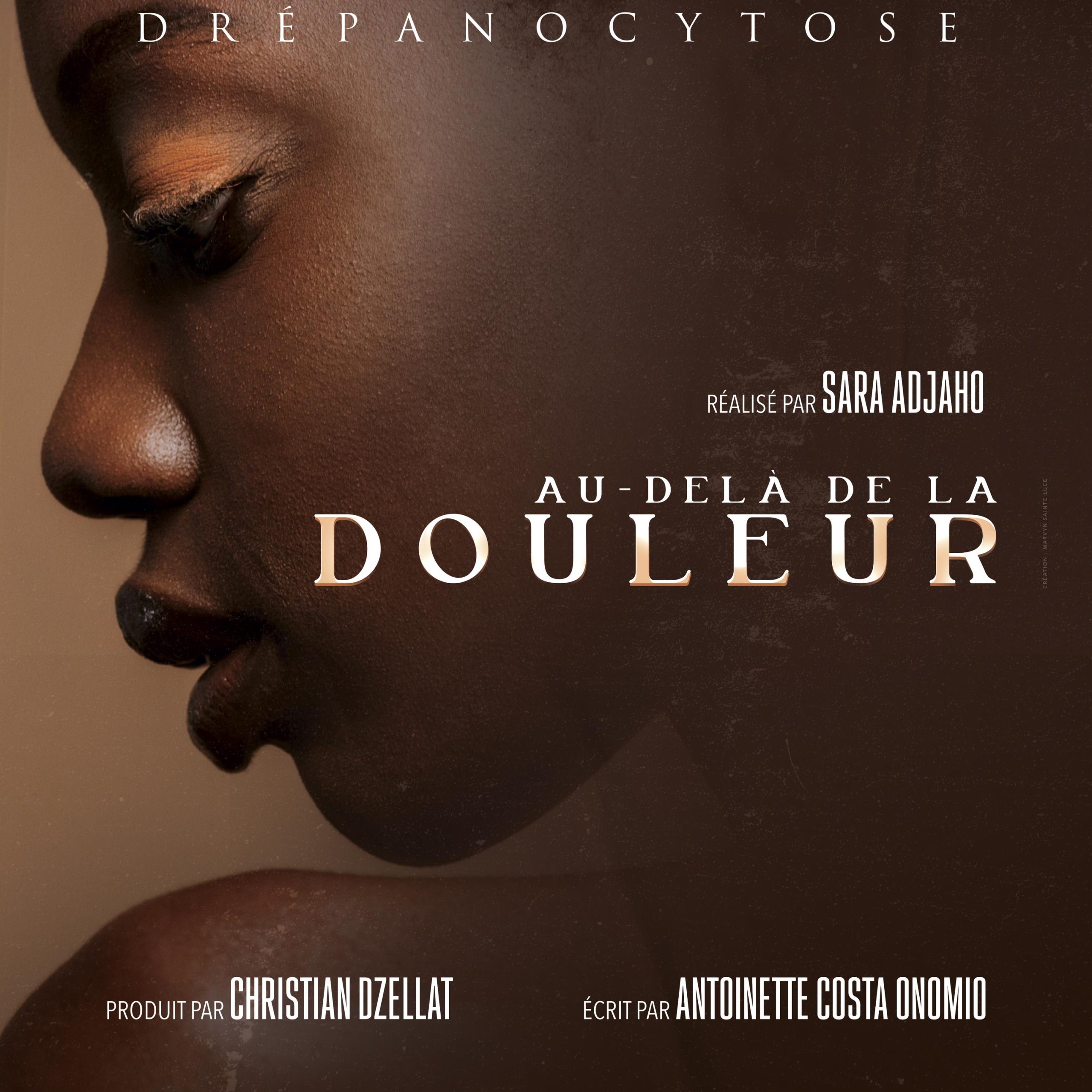

Le documentaire Au-delà de la douleur vient justement bousculer cette omerta. Par la voix d’Antoinette, jeune femme guadeloupéenne greffée de la moelle osseuse, c’est une mémoire invisible qui se dit enfin. Celle des douleurs tues, des urgences négligées, des rendez-vous annulés faute de moyens. Celle des enfants qui grandissent en apprenant à ne pas se plaindre. Celle d’un peuple médicalement abandonné.

- Et si, finalement, la drépanocytose n’était pas qu’un enjeu de santé ?

- Et si elle était aussi un miroir tendu à nos aveuglements collectifs ?

Une métaphore du traitement réservé aux populations afrodescendantes : présentes, mais invisibles ; souffrantes, mais oubliées ; vivantes, mais inaudibles.

Une maladie née en Afrique… pour survivre au paludisme

Avant d’être une affaire de statistiques, la drépanocytose est une histoire de survie inscrite dans le génome africain. Cette mutation génétique, souvent présentée comme une “anomalie”, fut à l’origine un mécanisme d’adaptation à un fléau bien plus ancien : le paludisme.

Dans les régions d’Afrique subsaharienne, depuis des millénaires, le paludisme a tué sans relâche. Face à cette pression létale, la nature a répondu. Une mutation dans le gène de l’hémoglobine est apparue. Transmise par un seul parent, cette mutation ne provoque pas de maladie… mais protège partiellement contre le paludisme. Le porteur vit, survit, et transmet ce gène à sa descendance.

Mais lorsque deux parents sont porteurs, l’enfant hérite deux copies du gène muté : c’est alors que la drépanocytose se déclare. Un héritage cruel, fruit d’une bataille invisible entre parasites et cellules sanguines.

Ce que l’histoire a souvent qualifié de “maladie”, la génétique pourrait aussi l’appeler : trace de résistance.

La drépanocytose n’est donc pas une “maladie de Noirs” comme certains le répètent, mais une réponse évolutive née dans les tropiques, où les moustiques tuaient plus que les hommes. Elle existe aussi, sous d’autres formes, chez les populations méditerranéennes, indiennes ou du Moyen-Orient.

Mais c’est la traite négrière, en déportant des millions d’Africains vers les Amériques, qui va exporter ce gène de survie à travers l’Atlantique. Guadeloupe, Haïti, Brésil, États-Unis : partout où la sueur des esclaves a nourri les empires, le gène drépanocytaire s’est enraciné. Le sang a voyagé, emportant avec lui la douleur des ancêtres.

En Occident, cette généalogie est oubliée. Ce qui était logique adaptative est devenu stigmate invisible. L’histoire a été blanchie, et avec elle, la mémoire de ce que ce gène raconte : une histoire de résistance, de souffrance, d’héritage africain.

La drépanocytose, bien plus qu’un enjeu médical, est donc une archive biologique. Une trace gravée dans le sang de ceux qu’on a déportés, ignorés, puis soignés à moitié.

La France face à la drépanocytose (entre ignorance et négligence)

Il y a dans le traitement français de la drépanocytose quelque chose d’indiciblement colonial. Une sorte de gêne muette, une invisibilisation organisée, comme si reconnaître la maladie revenait à reconnaître les Noirs. À reconnaître leur présence, leur souffrance, leur citoyenneté pleine et entière.

Depuis l’an 2000, la France a mis en place un dépistage néonatal ciblé. En clair : seuls les bébés nés dans des zones jugées à risque (Île-de-France, Antilles, Réunion…) ou issus de parents d’origine « à forte prévalence » sont systématiquement testés à la naissance.

Résultat : une médecine à deux vitesses.

Une enfant blanche née à Paris ne sera pas testée, même si elle peut être porteuse.

Une enfant noire, elle, sera testée… mais sans que cela ne garantisse un suivi médical digne de ce nom.

Ce ciblage, sous prétexte d’efficacité, essentialise les origines, et ignore les réalités de la mixité française.

Et pourtant, les données sont connues :

- Environ 30 000 personnes vivent avec la maladie en France

- 500 nouveaux cas sont recensés chaque année

- En Île-de-France, 1 naissance sur 400 est concernée

Ces chiffres devraient suffire à justifier une mobilisation nationale, comme ce fut le cas pour d’autres maladies génétiques ou infectieuses. Mais ici, pas de grand plan public, pas de journée d’action massive (en dehors de quelques associations militantes). Juste un silence blanc sur une douleur noire.

Ce désintérêt n’est pas neutre. Il s’inscrit dans une longue histoire de racisme médical, déjà décrite par Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs, et confirmée aujourd’hui par les témoignages de patients drépanocytaires.

- Douleurs minimisées aux urgences,

- Traitements sous-dosés,

- Médecins peu formés,

- Errances diagnostiques interminables.

« Je ne compte plus le nombre de fois où on m’a dit que je jouais la comédie. Que j’étais “trop jeune pour avoir mal comme ça”. » — Sofia, 26 ans, atteinte de drépanocytose SS

La médecine, en France, n’a jamais été neutre. Elle a souvent été un bras armé de l’État, appliquant sans le dire une forme d’eugénisme doux : ne pas soigner ce qui dérange.

Briser le silence, c’est guérir

À défaut d’attention institutionnelle, ce sont les malades eux-mêmes, leurs familles, et les voix afrodescendantes qui ont pris la parole. Parce qu’attendre une reconnaissance qui ne vient pas, c’est mourir deux fois : de la maladie, puis de l’indifférence.

La drépanocytose est longtemps restée confinée dans les couloirs des hôpitaux, derrière les portes closes des unités pédiatriques. Mais ces dernières années, un changement s’opère. Les patients parlent. Témoignent. Écrivent. Militent. Comme l’ont fait hier les luttes anti-sida, les combats pour le cancer du sein, ou les mouvements pour la reconnaissance des cancers dus à l’amiante, la voix des oubliés s’élève.

À travers la parole des patients, c’est une forme de résistance qui prend corps : celle de rendre visible l’invisible, de transformer une douleur subie en force politique.

Le documentaire Au-delà de la douleur s’inscrit dans cette lignée. Il n’est pas un simple récit médical. Il est un acte politique, un cri filmé qui dit :

« Nous sommes là. Nos corps valent autant que les autres. »

C’est dans cette perspective que la production d’un tel film est un geste fort.

Un geste démocratique, un geste afro-conscient, un geste de santé publique.

En Afrique, aux Antilles, dans les diasporas, la drépanocytose est omniprésente, mais rarement structurée dans les agendas politiques. Elle pourrait pourtant devenir un axe fort de coopération sanitaire Sud-Sud, un enjeu de souveraineté médicale et de justice raciale.

Ce combat pour la reconnaissance n’est pas seulement médical. Il est aussi symbolique : il dit ce que la société accepte de voir. Ou refuse de soigner.

Guérir, ce n’est pas seulement traiter les symptômes. C’est nommer les injustices. Les reconnaître. C’est écouter les voix qu’on n’entend jamais.

La guérison commence par la lumière

La drépanocytose n’est pas seulement une maladie du sang. C’est une maladie de l’effacement.

Effacement des douleurs. Effacement des existences. Effacement des histoires.

Mais dans chaque témoignage, dans chaque cri étouffé aux urgences, dans chaque silence où un médecin doute encore de la légitimité d’une plainte, il y a une mémoire collective qui résiste. Qui réclame justice.

Au-delà de la douleur n’est pas là pour guérir. Il est là pour montrer. Pour rendre visible. Pour rappeler que derrière chaque cellule falciforme, il y a une vie, une histoire, une dignité.

Tant que les lions n’auront pas leurs propres historiens, l’histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. — Proverbe africain repris par Chinua Achebe

Il est temps que les lions parlent. Que les enfants drépanocytaires aient un futur sans douleur ni honte. Que les soignants soient mieux formés, mieux outillés. Que les politiques ouvrent enfin les yeux sur ce scandale silencieux.

Rendre visible la drépanocytose, ce n’est pas seulement défendre un enjeu de santé publique. C’est affirmer, haut et fort, que les vies noires comptent. Aussi. Ici. Maintenant.

Sources principales

- Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale)

➤ www.inserm.fr - Organisation mondiale de la Santé (OMS)

➤ www.who.int - Santé Publique France

➤ www.santepubliquefrance.fr - Le Monde (Luc Vinogradoff)

Drépanocytose : la grande oubliée du système de santé, Le Monde, 16 juin 2023.