L’Histoire appelant l’Histoire, nous vous proposons « The Ballot or the Bullet » (« le bulletin de vote ou la balle », en français), un discours public prononcé le 3 avril 1964 à l’Église méthodiste de Cory à Cleveland, par Malcolm X. Des mots puissants qui sont un véritable appel à ce que la communauté noire exerce judicieusement son droit de vote.

Catherine Flon, l’aiguille de la liberté

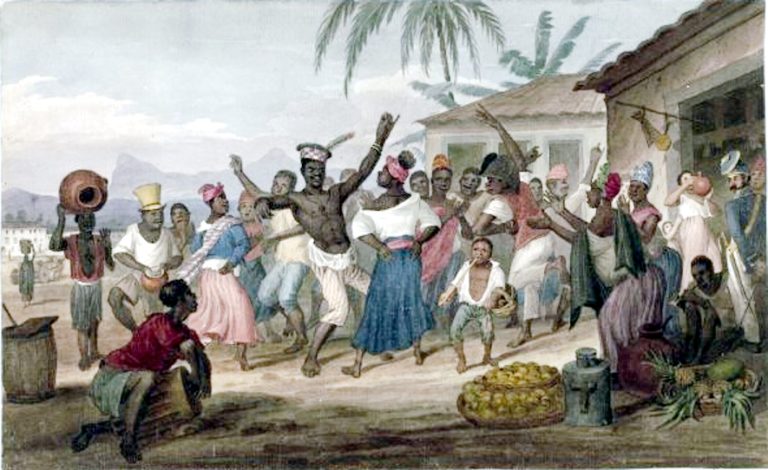

Arcahaie, 18 mai 1803. L’air est lourd, la tension vive. Dans un silence fébrile, une femme s’affaire à recoudre ce que son parrain, Jean-Jacques Dessalines, vient de déchirer : le drapeau tricolore français. Il a arraché le blanc (symbole de l’oppresseur) et lui tend les bandes rouge et bleue. Elle coud. Et en cousant, elle tisse plus qu’un étendard : elle donne un visage à la nation à naître. Son nom est Catherine Flon.

Une femme dans l’ombre des géants

Parmi les grandes figures de la Révolution haïtienne, l’histoire a surtout retenu des noms masculins : Toussaint Louverture, stratège emblématique de la première phase insurrectionnelle ; Jean-Jacques Dessalines, le général devenu empereur, artisan de l’indépendance ; ou encore Alexandre Pétion, promoteur d’une République créole post-révolutionnaire1.

À leurs côtés, les femmes ont été longtemps reléguées au second plan, réduites à des rôles symboliques ou anecdotiques. Quelques noms émergent pourtant dans la mémoire populaire : Cécile Fatiman2, la prêtresse du Bois Caïman ; Dédée Bazile3, surnommée Défilée la Folle, qui recueillit le corps de Dessalines. Mais l’une des plus célèbres, bien que souvent cantonnée à une fonction domestique, est Catherine Flon.

Née le 2 décembre 1772 à Arcahaie4, dans la région côtière du Sud-Ouest de Saint-Domingue, Catherine Flon grandit dans une famille impliquée dans le commerce de textiles avec la métropole française. Elle apprend très tôt les arts de la couture, une compétence valorisée mais strictement encadrée dans une société coloniale où les femmes, noires ou métisses, étaient souvent cantonnées à des métiers subalternes.

Si la documentation précise fait défaut (comme pour la plupart des femmes de cette époque) les sources s’accordent à dire qu’elle possédait son propre atelier et formait des apprenties, ce qui dénote un certain degré d’autonomie économique et sociale.

Plus significatif encore : Catherine Flon est la filleule de Jean-Jacques Dessalines, homme de guerre né esclave, devenu l’un des chefs militaires les plus redoutés de l’insurrection haïtienne. Dans le monde afro-créole de Saint-Domingue, la filiation par le baptême, ou marennaj, revêtait une importance quasi familiale. Elle liait les individus par des serments de protection, de loyauté et d’éducation.

Cette relation symbolique confère à Flon une position singulière. Elle n’est pas seulement proche du pouvoir, mais inscrite dans un cercle politique restreint, au cœur de la lutte pour l’indépendance. À une époque où l’accès des femmes à la parole publique est limité, son rôle dans les événements de 1803 traduit une forme d’engagement implicite, mais déterminant.

Dans ce contexte, la couture ne saurait être réduite à un acte décoratif ou ménager. Elle devient un instrument d’expression et de subversion. À travers le fil et l’aiguille, Flon participe à une œuvre de recomposition symbolique : elle raccommode ce que l’oppression avait fracturé, elle donne forme à une identité nationale naissante.

Sa figure illustre ainsi la capacité des femmes à inscrire leur action dans la trame historique, même lorsque celle-ci les relègue à des marges invisibles. En cela, Catherine Flon n’est pas une exception, mais le symbole d’un effacement plus large qu’il convient de réhabiliter.

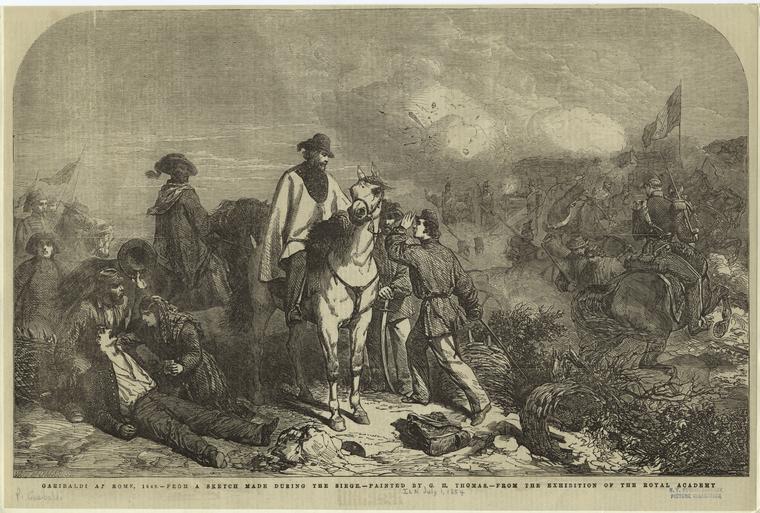

1803 : L’acte de couture comme geste politique

Le 18 mai 1803, les chefs militaires de l’armée indigène se réunissent à Arcahaie, au nord de Port-au-Prince, afin de sceller l’unité entre les différentes factions de l’insurrection haïtienne face aux troupes napoléoniennes. Cette rencontre stratégique, connue sous le nom de Congrès d’Arcahaie, marque une étape décisive dans la construction d’une identité politique propre, distincte à la fois du modèle colonial et du paradigme républicain français.

C’est au cours de ce congrès que Jean-Jacques Dessalines, figure militaire et politique centrale de l’indépendance haïtienne, aurait accompli un geste symbolique fort : la déchirure du drapeau tricolore français, dont il ôta la bande blanche ; interprétée comme l’incarnation de la domination coloniale.

Les deux bandes restantes, le bleu et le rouge, sont confiées à Catherine Flon, sa filleule, afin qu’elle les assemble pour créer un nouveau drapeau. Ce drapeau deviendra le symbole de la nouvelle entité politique en formation, appelée à se libérer de l’autorité de la France.

L’intervention de Flon ne doit pas être réduite à un acte artisanal ou décoratif.

Elle s’inscrit dans une gestuelle politique : le fil et l’aiguille, instruments de l’ordre domestique, deviennent ici des outils de refondation nationale. Dans ce geste, c’est une rupture qui s’opère : rupture avec la métropole, mais aussi recomposition d’un projet collectif à partir des fragments de l’ancien ordre.

Selon une interprétation postérieure mais largement intégrée dans l’imaginaire haïtien, le bleu représenterait les Noirs, et le rouge les Mulâtres. En cousant les deux couleurs, Flon symbolise l’unité raciale et sociale autour d’un objectif commun : la souveraineté.

Cette lecture, bien que née a posteriori, a permis d’inscrire le geste de Flon dans une mythologie républicaine haïtienne, destinée à renforcer la cohésion nationale et à réhabiliter le rôle des femmes dans la fondation de l’État.

L’importance de cet acte ne réside pas uniquement dans sa réalité factuelle ; les historiens s’accordent à dire que des drapeaux bleu et rouge circulaient déjà parmi les troupes révolutionnaires avant la rencontre d’Arcahaie. Certains groupes l’utilisaient même pour revendiquer les principes de la Révolution française (égalité, liberté, fraternité), sans pour autant viser une rupture totale avec la France.

Cependant, la légende autour du drapeau cousu par Catherine Flon acquiert une valeur performative. Elle transforme un événement politique en mythe fondateur, donnant un visage, un geste, une scène à la naissance symbolique d’Haïti. Et dans ce cadre, la présence d’une femme, artisan du lien et du tissu national, introduit une dimension inclusive qui dépasse les récits exclusivement militaires.

Histoire ou légende ?

Le rôle attribué à Catherine Flon dans la création du premier drapeau haïtien appartient à la mémoire révolutionnaire autant qu’à l’histoire documentée. Selon le récit populaire, elle aurait cousu le drapeau bleu et rouge à la demande de Dessalines lors du congrès d’Arcahaie, en mai 1803. Cependant, cette version des faits ne repose sur aucun témoignage direct ni sur une source contemporaine de l’événement.

Des éléments historiques suggèrent que des drapeaux bicolores circulaient déjà parmi les insurgés bien avant 1803, notamment sous le commandement de Toussaint Louverture. Ces étendards, inspirés des couleurs de la Révolution française, étaient parfois utilisés non pas pour proclamer une indépendance, mais pour revendiquer l’application de la loi d’abolition de 17945, votée par la Convention nationale.

Ainsi, plusieurs historiens, dont Philippe Girard, considèrent que le mythe du drapeau cousu par Flon à Arcahaie pourrait être une reconstruction a posteriori, élaborée dans une logique de symbolisation nationale.

Pour autant, le caractère incertain de l’épisode ne diminue pas sa portée symbolique. L’histoire des nations se constitue souvent à travers des récits fondateurs, qui condensent des valeurs, des tensions et des idéaux dans une scène accessible à la mémoire collective.

Le geste de Catherine Flon, qu’il soit ou non historiquement exact, fonctionne comme une métaphore structurante :

- Il exprime l’unité raciale et politique entre Noirs et Mulâtres dans un contexte de guerre d’indépendance.

- Il introduit une figure féminine agissante dans un récit largement masculinisé.

- Il matérialise, dans un acte simple, l’avènement d’un État souverain, détaché de ses racines coloniales.

Autrement dit, le mythe de Flon ne dit pas nécessairement “ce qui s’est passé”, mais ce que la nation haïtienne a voulu retenir et transmettre : un geste fondateur, un symbole de cohésion, et un espace symbolique ouvert à la participation des femmes dans la création de la République.

La figure de Catherine Flon occupe une place singulière dans l’histoire de la Révolution haïtienne. Si sa participation directe à la création du drapeau national reste entourée d’incertitudes historiques, la portée symbolique de son geste dépasse la factualité.

Elle incarne une mémoire collective dans laquelle l’acte de coudre devient un acte de fondation. En liant les couleurs bleu et rouge, elle matérialise à la fois la rupture avec l’ordre colonial et la volonté d’unité au sein d’un peuple encore divisé par ses origines et ses statuts.

Plus encore, Catherine Flon représente l’introduction d’une figure féminine active dans un récit révolutionnaire dominé par les hommes. Elle rappelle que l’histoire nationale ne se construit pas uniquement sur les champs de bataille, mais aussi dans les marges, les ateliers, les gestes simples et durables.

En ce sens, qu’elle ait réellement cousu le premier drapeau ou non importe moins que ce que sa légende dit de la société haïtienne : un besoin de cohésion, une reconnaissance différée des femmes dans la lutte, et un attachement profond à des symboles chargés de sens.

Aujourd’hui encore, la mémoire de Catherine Flon continue d’irriguer la vie politique, culturelle et identitaire d’Haïti, rappelant que dans toute révolution, les héros de l’ombre sont souvent ceux qui donnent forme au visible.

Sources

- Cécile Accilien, Jessica Adams, Elmide Méléance (dir.), Revolutionary Freedoms: A History of Survival, Strength and Imagination in Haiti, Caribbean Studies Press, 2006.

- Philippe R. Girard, « Birth of a Nation: The Creation of the Haitian Flag and Haiti’s French Revolutionary Heritage », Journal of Haitian Studies, Vol. 15, n°1/2, 2009, pp. 138–141.

- Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary, Omnigraphics, 2015 (dir. H. Henderson).

- The Louverture Project, entrée “Catherine Flon” : louvertureproject.org

- Remember Haiti Exhibit, John Carter Brown Library, section “Race and Slavery”.

- Warrior Women: Women and Armed Resistance Throughout the Diaspora (site archivé).

Notes de bas de page

- Révolution haïtienne (1791–1804) : Insurrection des esclaves contre le système colonial français à Saint-Domingue. Elle aboutit à la première abolition réussie de l’esclavage et à la création d’un État noir indépendant. ↩︎

- Cécile Fatiman : Prêtresse vaudoue et figure mythique du Bois Caïman, elle aurait co-présidé la cérémonie de révolte des esclaves avec Boukman en 1791. ↩︎

- Dédée Bazile (Défilée la Folle) : Femme du peuple qui aurait recueilli le corps mutilé de Dessalines après son assassinat en 1806 et lui aurait donné une sépulture digne. ↩︎

- Arcahaie : Ville située au nord-ouest de Port-au-Prince, considérée comme le berceau symbolique du drapeau haïtien. Le Congrès d’Arcahaie s’y serait tenu en mai 1803. ↩︎

- Loi du 4 février 1794 : Décret de la Convention nationale française abolissant l’esclavage dans les colonies. Elle fut partiellement appliquée à Saint-Domingue avant d’être annulée sous Napoléon. ↩︎

Sommaire

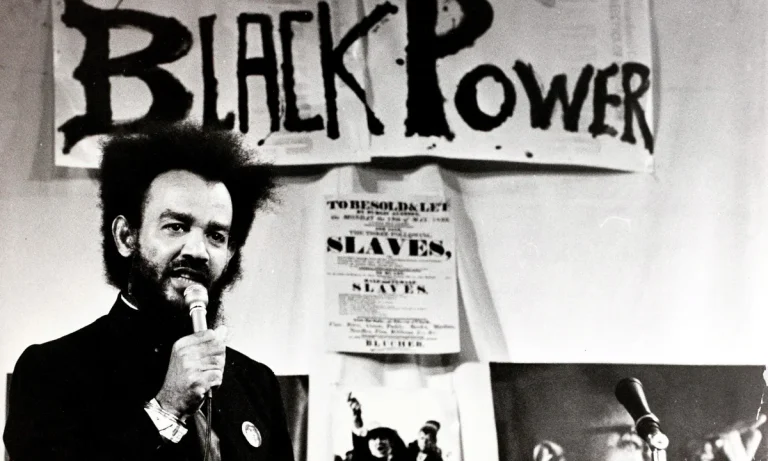

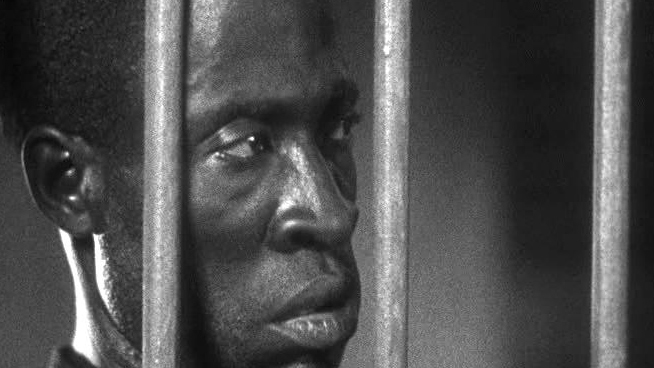

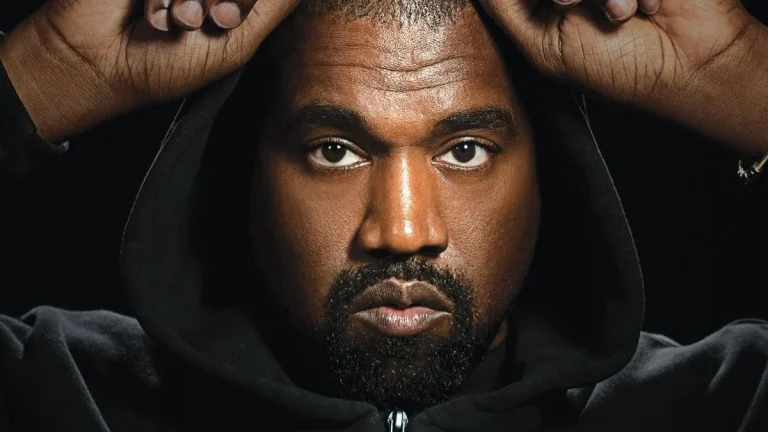

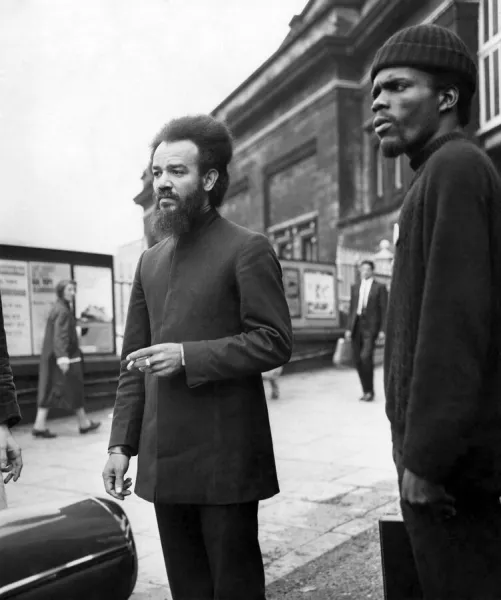

Michael X, révolutionnaire noir et tragédie caribéenne

De Londres à Port of Spain, Michael X a traversé les années 60 en prônant l’émancipation noire et en flirtant avec la controverse. Tour à tour activiste, figure culturelle, fugitif puis condamné à mort, son destin fulgurant continue d’interroger. Que reste-t-il du révolutionnaire radical soutenu par John Lennon ?

Il portait plusieurs noms, comme on porte plusieurs vies. Michael X. Michael Abdul Malik. Honnêtement, même lui semblait ne plus trop savoir lequel le définissait le mieux.

Il était né à Trinidad, sur les terres chaudes d’un empire qui ne disait plus son nom, mais dont les lois coloniales modelaient encore les corps et les esprits. Il finirait pendu, dans une prison de Port of Spain, accusé de meurtre. Entre-temps, il avait été poète de rue, militant, figure du Black Power britannique, escroc présumé, mystique autoproclamé, parrain d’un ghetto et ami de John Lennon.

Son parcours n’a rien d’un récit linéaire. Il est tout en creux, en tensions, en contradictions.

À Londres, dans les années 60, il fut à la fois la voix d’une colère noire et la proie d’un système judiciaire encore imprégné de racisme institutionnel.

À Trinidad, il tenta de rejouer la révolution sous les palmiers, avant que les corps ne s’accumulent et que les soutiens ne se désagrègent.

Michael X est l’un de ces personnages que l’Histoire n’aime pas trop raconter. Trop provocateur pour être sanctifié. Trop complexe pour être effacé. Il ne s’est jamais contenté de protester : il voulait subvertir, choquer, déconstruire l’Angleterre de l’intérieur.

Et dans cette tentative, il est passé du statut de symbole à celui de paria.

Dans le Londres post-colonial, il incarna pendant quelques années l’orgueil noir dans un monde blanc.

Mais que reste-t-il aujourd’hui de cet homme ? Une silhouette dans un film. Un nom de code dans les archives. Un collier d’esclave en guise de manifeste.

Michael X n’a pas seulement traversé son époque. Il l’a bousculée, jusqu’à s’y briser.

I. Un homme de son temps : entre exil et quête d’identité

A. Origines caribéennes et jeunesse agitée

Trinidad, 1933. L’île est encore une colonie britannique, et les enfants n’y naissent pas libres : ils naissent classés.

Michael de Freitas voit le jour dans une société traversée par les hiérarchies raciales, sociales, linguistiques.

Son père est barbadien, sa mère portugaise. Une combinaison peu orthodoxe dans les rues de Belmont, et surtout, une métissage ambigu, qui le place à la marge des clivages communautaires. Trop noir pour être blanc, trop blanc pour être noir.

Il grandit avec cette dissonance tatouée sur la peau.

Très tôt, il comprend qu’il devra inventer sa propre place. Il observe les colons, les juges, les policiers ; tous blancs. Il comprend que la langue de l’autorité est l’anglais d’Oxford. Alors il l’imite. Il le perfectionne. Il le retourne contre eux.

À l’adolescence, c’est le départ. Direction : Londres.

Il quitte les Caraïbes avec un rêve de grandeur, mais découvre, comme tant d’autres migrants venus du Commonwealth, la réalité brutale de la métropole racialisée.

Londres ne l’accueille pas comme un sujet de l’Empire, mais comme un intrus.

Dans les années 50, il survit comme portier de boîte de nuit, videur, chauffeur. Mais c’est dans l’univers souterrain des trafics immobiliers qu’il se fait un nom. Aux côtés de Peter Rachman, figure sulfureuse du logement insalubre à Notting Hill, il devient un homme de main, habile et menaçant.

Déjà, son regard détonne : brillant, tranchant, insaisissable. Il n’est pas encore Michael X. Mais il se prépare.

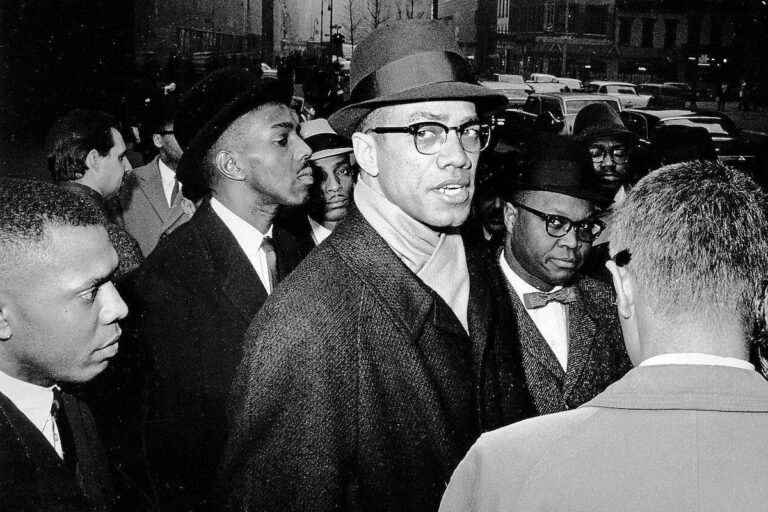

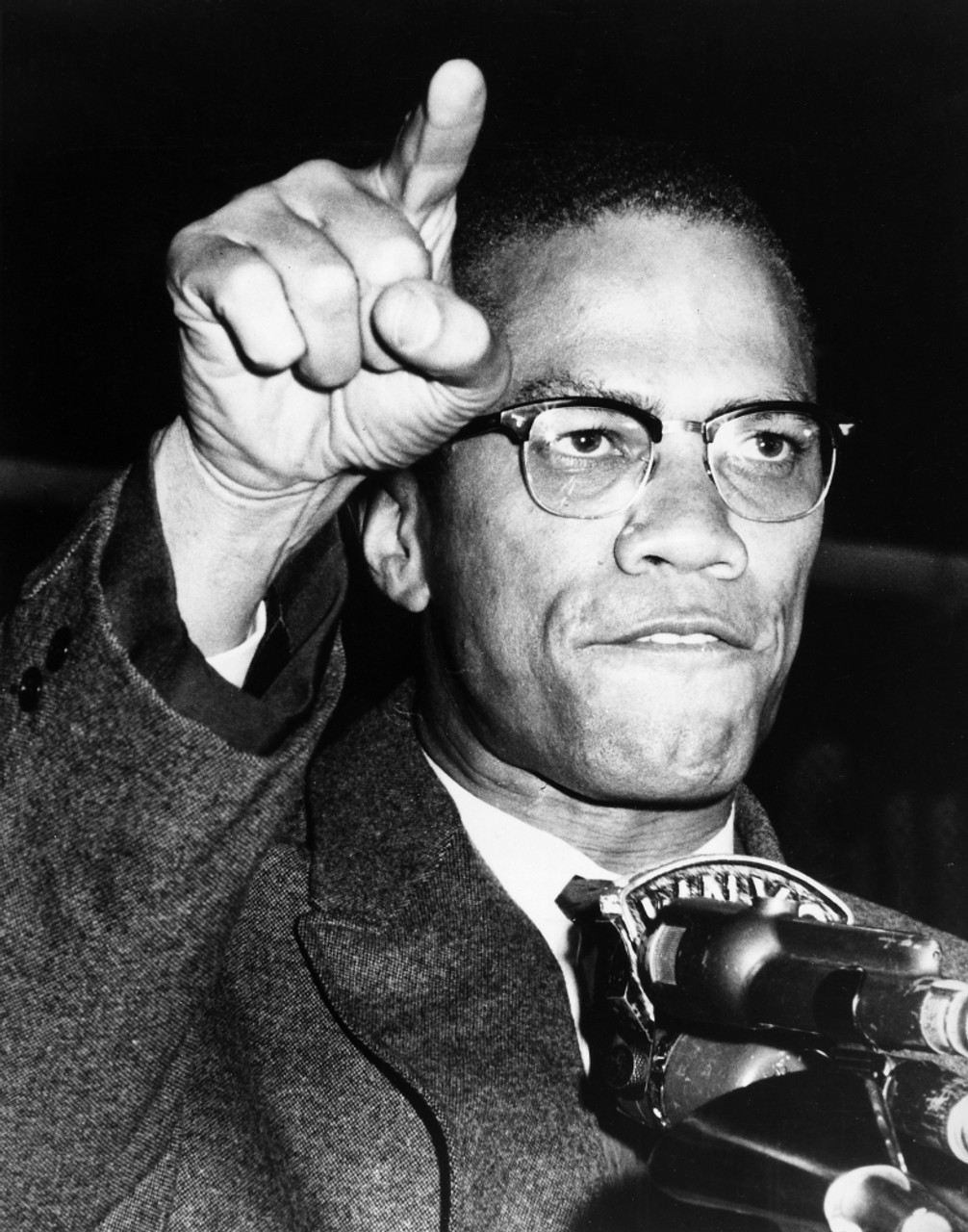

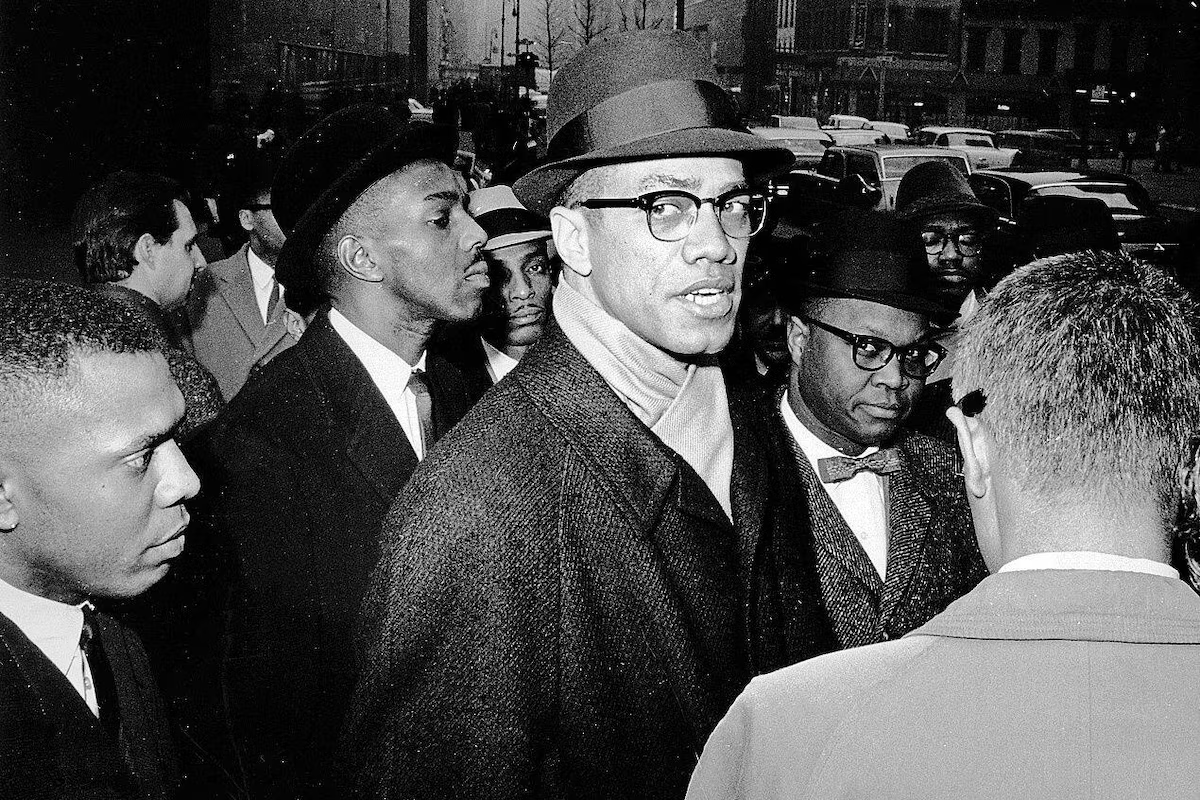

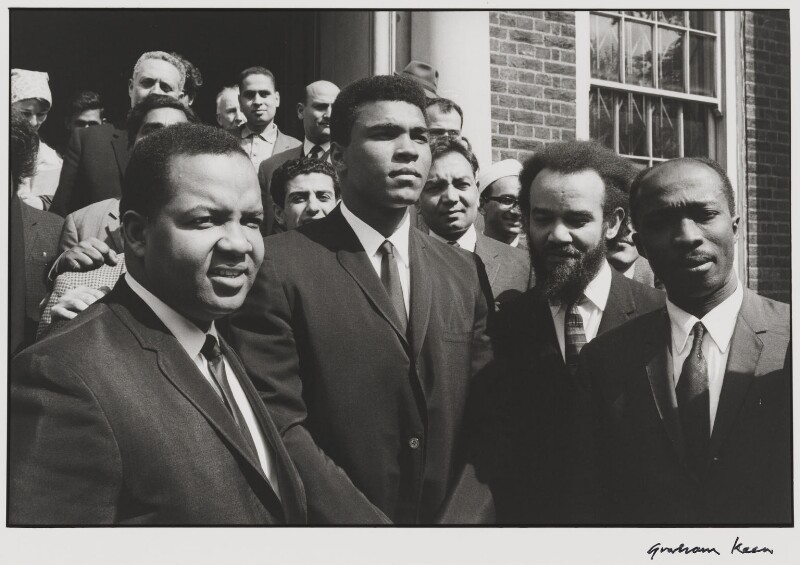

B. La rencontre avec Malcolm X et la naissance d’un militant

C’est Malcolm X qui va l’embraser.

Lorsque le leader afro-américain débarque à Londres en février 1965, Michael est encore Michael de Freitas, figure trouble du West End. Mais dans les mots de Malcolm, il entend quelque chose qu’aucun discours britannique ne lui avait jamais offert :

la dignité noire, sans compromis.

Ce n’est pas seulement une rencontre. C’est une révélation. Quelques jours plus tard, Malcolm X est assassiné à New York. Michael en fait un serment de vie.

Il change de nom. Il devient Michael Abdul Malik, puis Michael X. L’X est un hommage ; mais aussi une énigme, une provocation. Il efface son nom colonial, rejette la logique de transmission esclavagiste. Et il adopte le lexique enflammé du Black Power américain, qu’il adapte à la réalité britannique.

Mais l’Angleterre n’est pas Harlem. Elle n’a ni Martin Luther King, ni Rosa Parks, ni Nation of Islam. Elle a la Reine, Scotland Yard, la BBC.

Michael X, désormais, va déranger.

II. L’essor du militantisme noir au Royaume-Uni

A. Le paysage racial britannique dans les années 60

Londres, années 60. On l’imagine libre, moderne, vibrante. Mais pour les Afro-Caribéens arrivés des colonies, la capitale britannique est surtout un labyrinthe de refus.

Pas de panneaux « Whites Only », mais des frontières invisibles dans les rues, les pubs, les écoles. Pas de lois ségrégationnistes, mais des discriminations quotidiennes, acceptées, normalisées, presque polies.

L’emploi, le logement, l’éducation, la police : chaque institution est une barrière.

À la fin des années 50, les émeutes de Notting Hill (1958) explosent comme un coup de tonnerre : jeunes Blancs, encouragés par les discours xénophobes des groupes fascisants, attaquent les immigrés noirs. Pendant plusieurs nuits, les pavés du quartier vibrent sous les cris et les coups. La réponse de l’État ? Minimale. Silencieuse.

C’est dans ce vide, entre colère et abandon, que Michael X va trouver sa voix. L’Angleterre ne lui donne pas d’espace ? Il en crée un. Il ne veut pas seulement dénoncer le racisme : il veut en faire un combat politique radical, un discours de libération noire, ancré dans la réalité britannique.

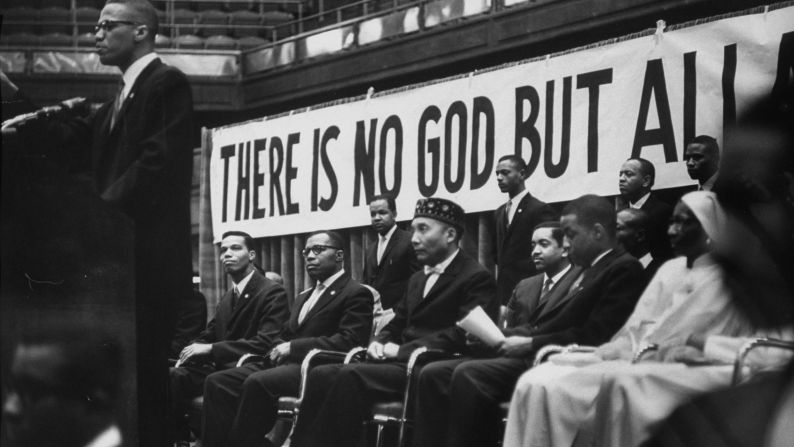

B. La Racial Adjustment Action Society et la Black House

En 1965, il fonde la Racial Adjustment Action Society (RAAS), un acronyme piquant pour un projet sérieux. C’est l’un des premiers mouvements noirs radicaux en Angleterre, bien avant la British Black Panther Party. L’objectif ? Rééduquer les jeunes Noirs, défendre leurs droits, déracialiser la société par la confrontation.

Mais Michael X ne se contente pas de créer une organisation : il crée un lieu. À Notting Hill, il fonde la Black House, un espace communautaire, politique, spirituel, artistique. On y croise des militants, des boxeurs, des artistes, des poètes. On y discute révolte, on y organise des conférences, on y vit entre Noirs, pour les Noirs.

Le projet séduit. Il dérange aussi.

Il reçoit le soutien de personnalités internationales : John Lennon et Yoko Ono, Muhammad Ali, Jean-Paul Sartre ; tous voient en Michael X une sorte de miroir du moment révolutionnaire mondial. Mais à l’intérieur même de la Black House, les accusations de dérives se multiplient : autoritarisme, intimidation, dérives financières.

Le discours se durcit. Les caméras s’installent. Scotland Yard s’approche.

Le procès pour incitation à la haine raciale en 1967 marque un tournant. Michael X devient le premier homme en Angleterre poursuivi sous la nouvelle loi sur les discours haineux. Pour ses partisans, il est un pionnier de la liberté d’expression noire. Pour ses adversaires, un agitateur dangereux.

Dans la presse, il est tour à tour prophète et charlatan. Dans les rues, il est adulé ou conspué.

Mais il est, surtout, devenu visible. Et cela, en soi, est une révolution.

III. L’homme traqué : controverses, fuites et chutes

A. Procès et scandales

Les figures radicales attirent la lumière ; jusqu’à ce qu’elle les brûle.

À la fin des années 60, Michael X est partout. Il parle haut, il dénonce fort, il dérange beaucoup.

Ses apparitions publiques sont théâtrales, son phrasé tranchant. Il incarne à lui seul un nouveau type d’homme noir britannique : fièrement africain, violemment anticolonial, délibérément provocateur.

Mais cette visibilité a un prix.

En 1967, il est inculpé sous le Race Relations Act, tout juste adopté. Motif : avoir déclaré que « les Noirs devraient tuer les Blancs pour être libres. » Le contexte est ignoré. Le ton est retenu. Le couperet tombe. Pour la presse blanche, il devient une caricature de révolutionnaire. Pour la police, un cas d’école.

Ce procès, hautement médiatisé, fait de lui le premier Britannique condamné pour incitation à la haine raciale. Ironie historique : ce texte de loi, censé protéger les minorités du racisme, est utilisé pour faire taire l’un des rares Noirs à s’exprimer contre l’ordre colonial.

La Black House, autrefois sanctuaire, devient un piège. Les services secrets la surveillent. Les dissensions internes éclatent. Certains parlent d’intimidations. D’autres de manipulation. Un jour, Michael fait placer un collier d’esclave autour du cou d’un jeune blanc, censé symboliser l’inversion des rôles. La presse en fait ses gros titres. L’opinion bascule.

Cerné, Michael X prend la fuite.

B. L’exil à Trinidad et la spirale meurtrière

En 1970, il retourne à Trinidad, comme on retourne au point de départ. Mais ce n’est plus le jeune de Freitas. C’est un homme en cavale. Un prophète en exil. Là-bas, il veut tout recommencer. Il fonde une nouvelle « Black House », dans un style plus mystique, plus rural, presque sectaire. Il parle de retour aux sources, d’autosuffisance, d’élévation.

Mais la communauté s’enferme. Les tensions montent. La paranoïa s’installe.

En 1972, deux corps sont découverts :

- Gale Benson, une militante britannique blanche, compagne d’un proche de Michael, retrouvée enterrée vivante.

- Joseph Skerritt, ancien associé, abattu pour des raisons obscures.

Michael X est arrêté. Le mythe s’effondre.

Le procès a lieu à Port of Spain, capitale de Trinidad-et-Tobago. Les journaux, cette fois, ne parlent plus d’activisme, mais de culte, de folie, de sang. Le révolutionnaire est devenu criminel. En 1975, il est condamné à mort et pendu. Jusqu’au bout, il nie avoir commandité les meurtres.

Mais plus personne ne l’écoute.

IV. Héritage, rumeurs et mémoire fragmentée

A. Activiste ou imposteur ?

Aujourd’hui encore, le nom de Michael X divise.

Pour certains, il fut un opportuniste, un imposteur charismatique surfant sur la vague du Black Power pour asseoir une autorité personnelle. Pour d’autres, un précurseur oublié, brisé par l’hostilité d’un système qui ne voulait pas voir un homme noir détenir autant de pouvoir médiatique et politique en Grande-Bretagne.

Des figures comme Darcus Howe ou Stokely Carmichael ont reconnu en lui un frère de lutte, même si sa trajectoire ne fut ni linéaire, ni irréprochable. Il incarna à sa manière la colère d’une génération qui n’acceptait plus de se taire, de se fondre, de demander timidement une place à la table.

Ses soutiens d’hier (Lennon, Yoko Ono, Muhammad Ali) se sont murés dans le silence après sa chute. La presse l’a relégué dans les marges. Et pourtant, des voix persistent à défendre la nécessité de sa parole, sinon de ses actes.

Car Michael X n’a jamais été un pur. Il fut un homme de chair et de contradiction.

Mais dans son tumulte, il a forcé l’Angleterre à regarder son miroir colonial.

B. Un personnage de fiction ?

Le destin de Michael X est si romanesque qu’il hante encore les écrans et les pages.

Dans le film The Bank Job (2008), il est évoqué comme un homme dangereux, au cœur d’un complot mêlant gangsters et services secrets. Certains le disent instrumentalisé par le MI6, d’autres surveillé de près par la CIA, en raison de ses liens avec des figures panafricanistes radicales.

Mais les archives officielles restent classifiées jusqu’en 2054.

Jusque-là, nous sommes condamnés à naviguer entre témoignages contradictoires, fantasmes révolutionnaires et récits fragmentaires. Michael X flotte entre la figure du militant abattu et celle du gourou dévoyé.

Dans les livres, il est un chapitre.

Dans la mémoire noire britannique, un fantôme.

Dans l’histoire officielle, un oubli.

Que faire d’un homme comme Michael X ?

Il ne rentre dans aucune case. Pas assez consensuel pour être commémoré. Trop important pour être effacé. Son destin éclaire autant qu’il dérange. Il révèle les limites de nos récits, les fragilités de nos mythes, la violence des exils postcoloniaux.

À travers lui, c’est une question qui nous est posée :

comment fabrique-t-on les héros noirs ? À quelles conditions les célèbre-t-on ? Et à quelles fautes les condamne-t-on à disparaître ?

Michael X ne fut ni un ange ni un monstre. Il fut un homme de son époque, une époque de feu et de fractures.

Son histoire, entre révolution noire et tragédie caribéenne, mérite d’être relue non pour l’absoudre, mais pour comprendre ; ce que signifie, encore aujourd’hui, être libre, noir et inacceptable.

Sources

- Michael X: Hustler, Revolutionary, Outlaw, The Floor Magazine, 2022.

- Michael X and the Black House, BBC Archive, [bbc.co.uk].

- Michael X, article Wikipédia, [en.wikipedia.org/wiki/Michael_X].

- Témoignages de contemporains recueillis dans :

- Black Britain: A Photographic History, Paul Gilroy, 2007.

- Voices of the Windrush Generation, David Matthews, 2018.

Sommaire

Les neuf degrés de la vie selon la tradition peule

La tradition peule décrit la vie humaine comme un chemin initiatique en neuf degrés, où l’homme devient progressivement porteur et transmetteur de la sagesse ancestrale.

Le grand voyage de l’Homme selon la tradition Peule

En 1960, devant l’Assemblée générale de l’UNESCO, Amadou Hampâté Bâ s’élevait en défenseur des sagesses africaines oubliées. Dans cet esprit, un enseignement fondamental, transmis dans les sociétés peules, rappelle que la vie humaine est rythmée par neuf degrés d’initiation.

Un chemin de l’enfance vers la vieillesse, conçu non comme une simple succession d’âges, mais comme une école progressive de l’âme.

L’Homme : tout et rien selon la tradition peule

Dans la tradition spirituelle peule, l’être humain est un paradoxe vivant.

Tout, car il est éclairé par une étincelle de la force créatrice. Chaque homme, chaque femme porte en son essence un fragment de la puissance divine, une énergie originelle qui le relie au grand Tout. Cette part sacrée n’est pas une abstraction : elle confère à l’humain la capacité de comprendre, de créer, d’aimer, et surtout de se transcender.

Rien, car dès sa naissance dans la matière, l’homme est entravé par la lourdeur de son propre corps, par les désirs, par la peur, par l’ignorance.

La tradition peule compare cette condition humaine à une fièvre incessante : une chaleur maladive qui trouble la vision, altère le jugement, détourne l’homme de son origine divine.

Ainsi, la vie est un chemin d’éveil :

- D’abord engourdi, l’homme doit peu à peu vaincre l’inertie de sa nature matérielle.

- Chaque étape de l’existence est une lutte pour reconquérir la clarté intérieure, pour rallumer la flamme d’où il provient.

Ce combat n’est pas un affrontement brutal, mais une ascension lente, rythmée par des cycles précis (les « neuf degrés ») et par l’exigence d’un travail constant sur soi.

Ne pas progresser, c’est reculer. Dans cet enseignement, la vie humaine n’est jamais statique :

Elle est mouvement, initiation, transformation permanente.

À travers cette double définition (tout et rien), la philosophie peule affirme une vision profondément spirituelle mais aussi rigoureusement exigeante de la condition humaine.

Être né homme, ce n’est pas un aboutissement : c’est seulement recevoir la chance de devenir pleinement humain.

Le premier cycle : l’apprentissage fondamental (0-21 ans)

Dans la vision peule de l’existence humaine, les vingt-et-une premières années de vie constituent un cycle déterminant, où l’être humain reçoit les fondations de son être spirituel, social et intellectuel. Ce cycle est divisé en trois étapes de sept ans, chacune correspondant à un degré d’initiation.

De 0 à 7 ans : l’école de la mère

Au commencement, l’enfant est tout entier plongé dans l’univers maternel.

La mère n’est pas seulement la source de nourriture et de soin : elle est l’interprète du monde.

Tout ce que l’enfant voit, entend, ou expérimente doit passer par la médiation maternelle :

- Est-ce vrai ce que m’a dit mon père ?

- Dois-je croire ce que j’ai vu chez le voisin ?

- Est-il bon de faire ceci ou cela ?

La mère détient l’autorité sacrée sur la vérité, car elle est la gardienne première du savoir et de la morale. Dans cet âge tendre, l’esprit de l’enfant est malléable ; c’est le moment où l’on grave les premières lignes sur la tablette de son âme.

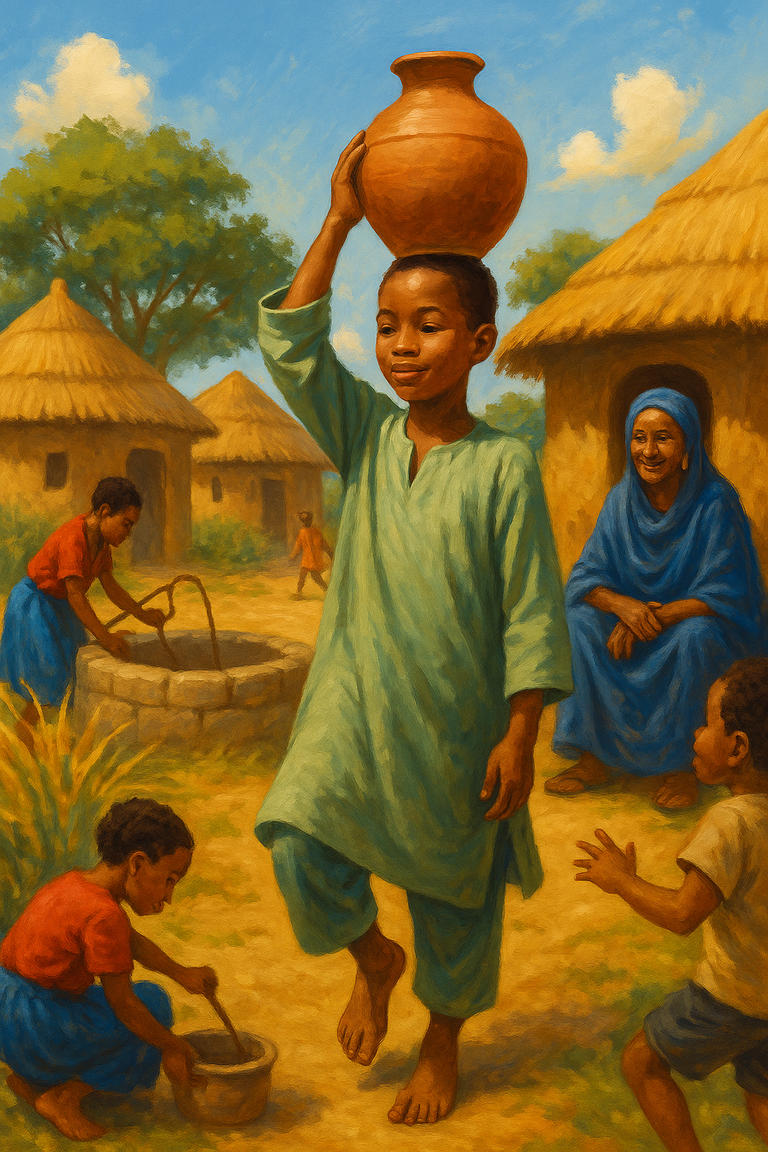

De 7 à 14 ans : l’école du dehors

À partir de sept ans, l’enfant s’ouvre au dehors.

L’univers s’élargit : camarades, maîtres, travaux domestiques ou villageois deviennent autant d’écoles parallèles.

Dans la tradition peule, tout est enseignement :

- Puiser de l’eau au puits enseigne la discipline.

- Jouer apprend la coopération ou la ruse.

- Écouter les anciens transmet des valeurs invisibles.

Cependant, même en pleine découverte, l’enfant continue de revenir consulter sa mère. Il ne se fie pas encore totalement à ce qu’il apprend au dehors sans l’aval de celle qui fut sa première lumière. Ce va-et-vient constant entre curiosité et sécurité fonde l’équilibre du jeune esprit.

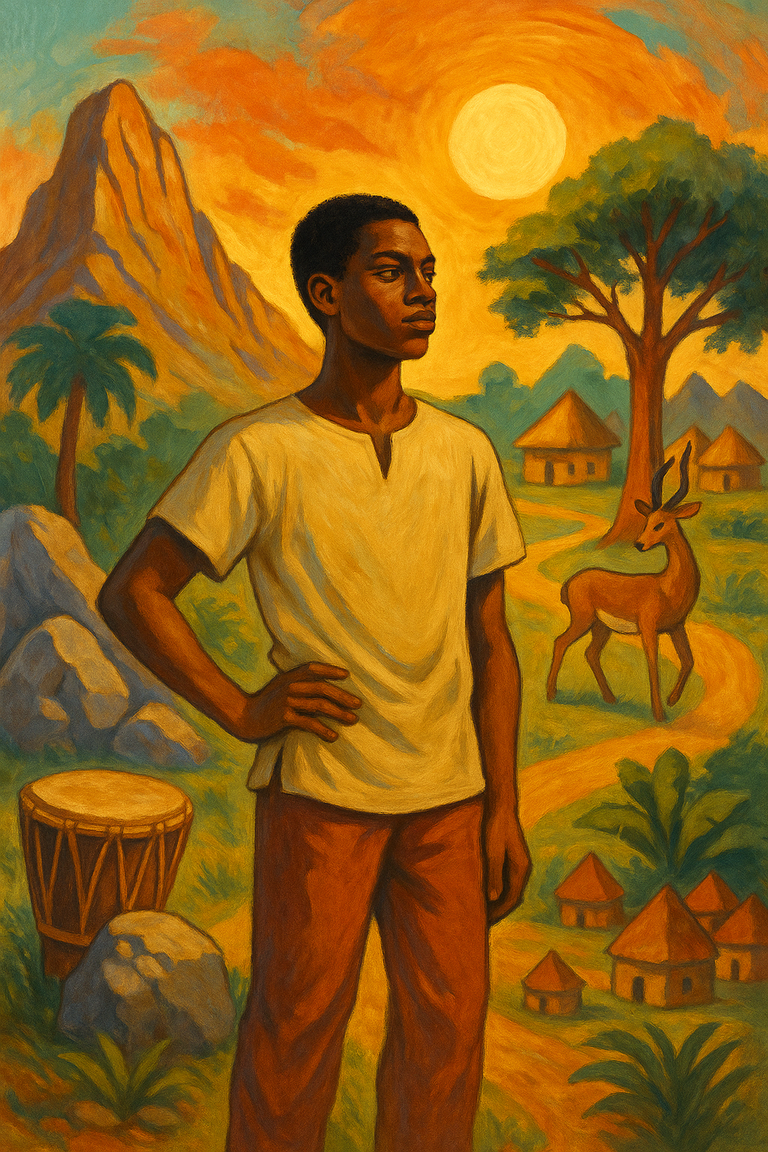

De 14 à 21 ans : l’affirmation individuelle

À quatorze ans, l’adolescent entre dans une phase de rupture progressive.

Il commence à opposer ses propres raisonnements à ceux de ses éducateurs.

Il discute, il questionne, parfois même il conteste sa mère ; preuve qu’il devient un être pensant, non plus seulement un être recevant.

À cet âge, la tradition exige que l’adolescent soit exposé à la connaissance des quatre règnes :

- Minéral (la terre, les pierres, les montagnes)

- Végétal (les arbres, les plantes, les cycles agricoles)

- Animal (les créatures mobiles, les esprits de la chasse)

- Humain (les structures sociales, les alliances, les conflits)

Ce premier cycle, long et progressif, forge un être partiellement éveillé, prêt à entamer l’ascension vers les vérités supérieures de l’existence.

À 21 ans, il a achevé son premier tour d’horizon de la vie terrestre, mais il n’est encore qu’un apprenti de l’Être.

Le deuxième cycle : affermir son être (21-42 ans)

Dans la tradition peule, le chemin de la maturité ne s’achève pas avec la simple acquisition de savoirs. Une fois le premier cycle de la vie bouclé à 21 ans, débute une phase plus exigeante : celle de l’approfondissement de l’être, où l’on ne se contente plus d’apprendre, mais où l’on doit comprendre, assimiler, et éprouver la valeur de chaque enseignement.

Approfondissement

De 21 à 42 ans, l’homme refait un second parcours initiatique, mais cette fois, de manière intérieure.

- Ce qu’il a appris des règnes minéral, végétal, animal et humain n’est plus seulement observé : il doit être éprouvé.

- Les vérités transmises doivent être testées par l’expérience, confrontées à l’épreuve du réel.

- L’individu doit se purger des illusions, vaincre l’orgueil naissant, tempérer l’exubérance de la jeunesse.

Cette période est marquée par une exigence de profondeur et de patience : il ne suffit plus de connaître ; il faut mériter son savoir par la sagesse.

Comme une plante qui a fleuri, l’homme doit maintenant enraciner ses vertus, afin que la tempête des épreuves ne l’arrache pas.

42 ans : l’âge du droit de parole

Ce n’est qu’à l’issue de ce long cheminement, à 42 ans, que l’homme est autorisé à prendre la parole publique.

Ce droit n’est pas une simple récompense d’âge biologique :

- Il atteste que l’individu a consolidé son être intérieur.

- Il peut désormais enseigner sans flatterie, conseiller sans orgueil, arbitrer sans colère.

À partir de 42 ans, il est considéré comme un sage en devenir, un pilier de la communauté dont la parole, pesée et mûrie, peut servir de guide aux plus jeunes et soutenir l’ordre collectif.

La tradition peule affirme ainsi que la parole est un fruit tardif : elle doit être mûrie dans le silence, nourrie par la vie, filtrée par la conscience.

Le troisième cycle : la transmission suprême (42-63 ans)

Dans la conception peule du chemin de vie, l’acquisition du savoir n’a de sens que s’il est redonné. Après 42 ans, l’homme n’appartient plus à lui-même : il devient une source.

Le devoir de transmission

Entre 42 et 63 ans, la sagesse acquise ne doit plus être gardée en silence :

- Il faut enseigner, corriger, guider ceux qui, plus jeunes, parcourent encore leur propre montée initiatique.

- Chaque conseil, chaque arbitrage, chaque récit devient un acte sacré de transmission.

- L’homme, mûri par deux cycles de 21 ans, doit désormais féconder la société de son expérience, tout comme les anciens l’ont fécondé jadis.

Dans cette phase, le silence n’est plus vertu : il devient au contraire un manquement si l’expérience n’est pas partagée.

Le vieillard peul n’est pas seulement un vieux : il est un jardinier de mémoire, responsable de la continuité des savoirs et des valeurs.

À 63 ans : l’honneur du retrait

À 63 ans, la mission sociale est accomplie. On dit alors de l’homme qu’il est « hors du parc », selon une belle métaphore pastorale :

- Comme un ancien taureau libéré de l’enclos, il n’a plus d’obligations communautaires strictes.

- Il reste une référence morale, honorée pour son parcours, mais il n’est plus sommé de rendre compte ni d’enseigner activement.

La société peule reconnaît dans ce retrait non pas une perte, mais une consécration :

le sage entre dans une autre dimension de l’existence, faite de contemplation, de bénédiction silencieuse et, parfois, de préparation spirituelle pour la grande traversée finale.

Ainsi se clôt, en majesté, le triple cycle de la vie humaine selon la tradition peule : naissance, affirmation, transmission. Trois temps pour une seule quête : réaliser la plénitude de l’être.

Devenir pleinement homme

Pour la sagesse peule, vivre, ce n’est pas seulement avancer dans le temps ; c’est gravir patiemment les degrés de son propre être.

Chaque étape de vie (de l’enfance sous l’aile maternelle à l’âge d’or de la transmission) forme un apprentissage sacré, destiné à reconnecter l’homme à son origine divine.

Le Peul traditionnel ne mesure pas une vie à sa durée, mais à la qualité de la conscience que l’homme a su cultiver à travers elle.

L’ultime honneur n’est pas d’avoir existé longtemps, mais d’avoir su enseigner, élever, préserver.

Et peut-être, comme l’enseignaient les anciens, de quitter ce monde en laissant plus de lumière qu’on n’en avait trouvé.

Source principale :

Documentaire d’Ange Casta, Un certain regard, diffusé sur la première chaîne française, le 7 septembre 1969.

Sommaire

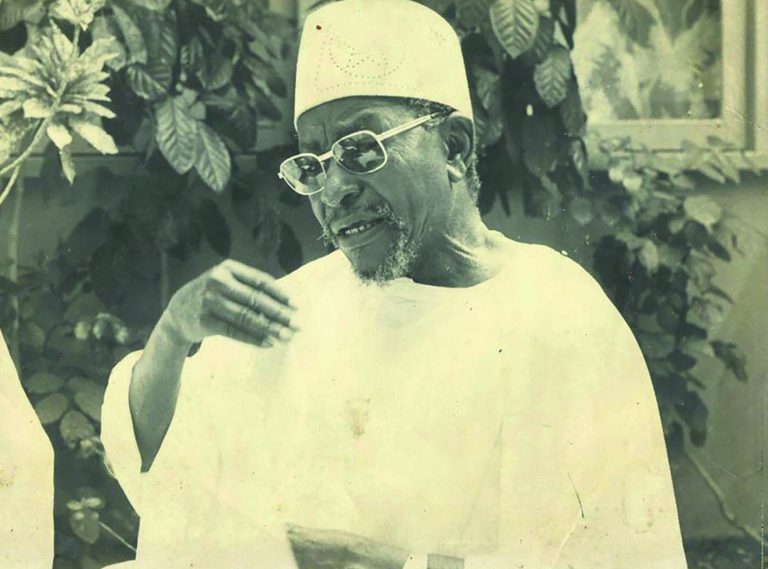

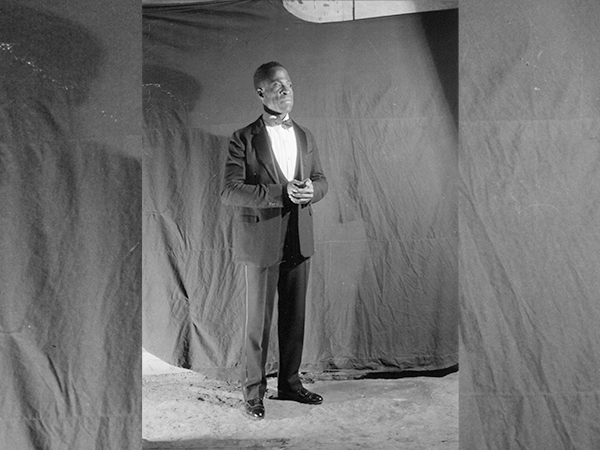

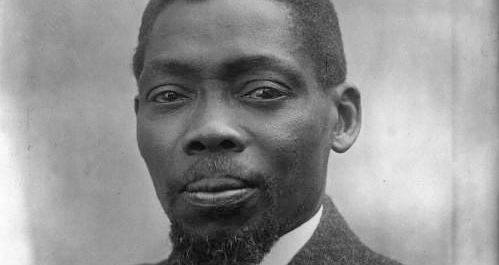

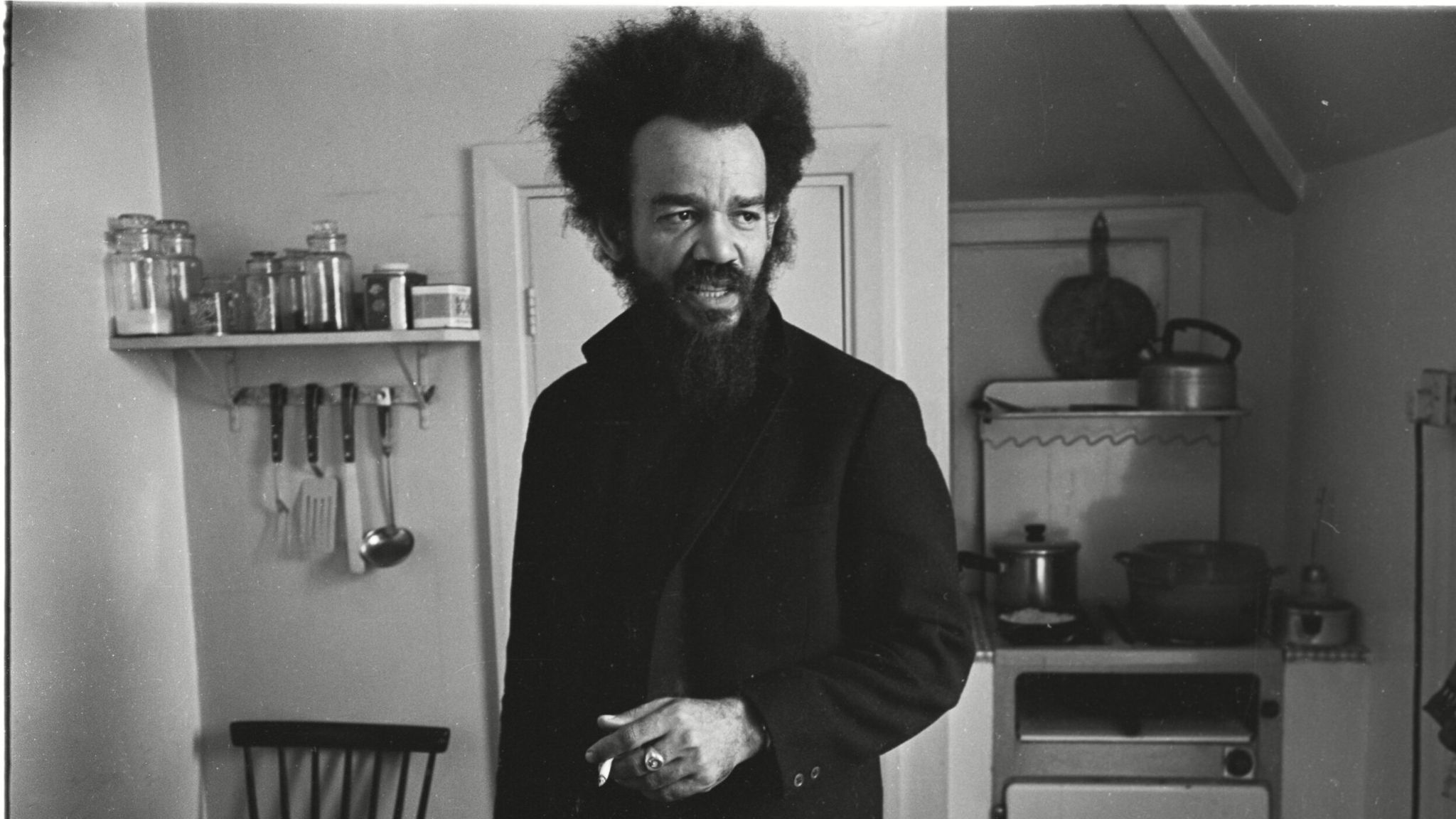

Amadou Hampâté Bâ, gardien de la tradition orale africaine

Amadou Hampâté Bâ, écrivain, ethnologue et sage africain, a consacré sa vie à sauver de l’oubli les traditions orales d’Afrique de l’Ouest. De Bandiagara à l’UNESCO, il incarna l’exigence d’une mémoire vivante face aux silences de l’Histoire. Portrait d’un passeur de civilisations.

UNESCO, 1960.

Un silence solennel règne dans l’enceinte de l’Assemblée générale. Les représentants du monde entier, réunis pour discuter de l’avenir de la culture, tendent l’oreille vers un orateur peu ordinaire.

Amadou Hampâté Bâ, vêtu d’un boubou clair, s’avance, serein. Le visage empreint d’une sagesse calme, il déclame d’une voix grave, avec la lenteur méditative des griots :

« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. »

La phrase, simple en apparence, fend l’atmosphère diplomatique comme une onde.

En quelques mots, Hampâté Bâ rappelle au monde que l’Afrique, souvent jugée par l’Occident à travers le prisme déformant de l’écrit, possède depuis des siècles ses propres trésors de savoirs, transmis de bouche à oreille, de génération en génération.

Il ne s’agit pas simplement d’une nostalgie, mais d’une alerte : chaque perte humaine non consignée signifie l’effacement d’histoires, de traditions, de sciences et de spiritualités irremplaçables.

À travers cette déclaration devenue proverbiale, Amadou Hampâté Bâ ne défend pas seulement la tradition orale africaine ; il s’érige en gardien d’une mémoire universelle, en passe de disparaître sous les assauts de la modernité brutale et de l’oubli.

Son œuvre, son engagement, ses combats trouveront dans cette scène un symbole éclatant : faire parler l’Afrique, non pour figer un passé idéalisé, mais pour affirmer que la transmission des savoirs est le fondement de toute civilisation vivante.

D’une école coranique à l’administration coloniale

Né autour de 1901 à Bandiagara, au cœur du pays dogon, Amadou Hampâté Bâ est d’emblée un enfant du carrefour africain. Fils d’une lignée peule prestigieuse, il grandit dans une mosaïque culturelle où l’islam soufi, la tradition orale, et les premiers balbutiements de la colonisation française s’entrelacent.

Sa prime éducation est celle de l’oralité : il fréquente l’école coranique dirigée par Tierno Bokar1, maître spirituel de la confrérie tidjaniyya. C’est là qu’il apprend non seulement les préceptes religieux, mais surtout l’art de l’écoute, de la mémoire et du récit. Chez Bokar, le savoir n’est pas un stock à accumuler mais une lumière intérieure à cultiver.

Cependant, l’administration coloniale impose à l’adolescent une autre voie : l’école française. Arraché aux enseignements traditionnels, il découvre à Djenné, puis à Kati, les rudiments d’une culture écrite qui ignore tout de la richesse orale africaine. Ce passage forcé n’éteint pas son âme d’apprenti-griot ; au contraire, il nourrit une conscience aiguë du clivage entre deux mondes.

Refusant l’école normale de Gorée, pépinière des élites coloniales dociles, Amadou Hampâté Bâ est puni : il est affecté comme « écrivain temporaire » à Ouagadougou. Commence alors une vie de fonctionnaire précaire, ballotté de ville en ville, mais surtout d’observateur attentif d’une Afrique qui résiste, s’adapte et souffre sous l’autorité française.

Déjà, dans ses notes prises à la hâte et ses cahiers dissimulés, germe l’idée qui guidera son œuvre entière : sauver les voix oubliées avant qu’elles ne sombrent dans l’abîme du silence.

Sauvegarder la mémoire orale

Dès les années 1940, grâce à l’appui du grand naturaliste Théodore Monod, Amadou Hampâté Bâ rejoint l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN)2 à Dakar. Il y inaugure une œuvre discrète mais décisive : collecter, transcrire et analyser les traditions orales de l’Afrique de l’Ouest. Dans un monde académique encore dominé par des visions eurocentrées, son travail est une révolution silencieuse.

L’Afrique, disait-il, ne s’écrit pas, elle se parle.

Convaincu que les griots, les maîtres de l’initiation et les conteurs détiennent des trésors historiques équivalents aux archives européennes, il sillonne savanes et villages, armé d’une patience infinie. Pendant quinze ans, il recueille épopées peules, récits de filiation, traités de savoirs spirituels, qu’il compare et vérifie avec une rigueur scientifique rare à l’époque pour l’oralité.

En 1960, année des indépendances, son expertise le propulse sur la scène internationale. À l’UNESCO, où il représente le Mali nouvellement libre, il plaide pour la reconnaissance officielle de l’oralité comme patrimoine universel. Son cri (« En Afrique, un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ») devient un aphorisme mondial, rappelant aux jeunes nations que leur passé vivant mérite autant d’attention que les temples ou manuscrits figés.

Entre 1962 et 1970, membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, il participe activement à l’élaboration d’une transcription unifiée des langues africaines, étape capitale pour ancrer les traditions orales dans la modernité sans les trahir.

Pour Hampâté Bâ, défendre l’oralité n’est pas un geste nostalgique : c’est une stratégie de souveraineté intellectuelle. Sans la mémoire de leurs ancêtres, affirmait-il, les Africains risquaient de devenir des « étrangers sur leur propre terre« .

L’écrivain, le penseur et l’héritage

Dans les années 1970, Amadou Hampâté Bâ abandonne toute fonction diplomatique pour se consacrer entièrement à l’écriture. Il n’écrit pas pour dominer, ni pour séduire : il écrit pour transmettre, comme on passe un flambeau avant qu’il ne s’éteigne. Chaque mot, chaque page est pour lui un acte de fidélité envers ses maîtres spirituels, ses ancêtres et les voix anonymes de l’Afrique intérieure.

L’Étrange Destin de Wangrin (1973) révèle au monde son immense talent littéraire. Dans ce roman basé sur des faits réels, il brosse le portrait d’un Africain rusé naviguant entre les pièges de la colonisation française. Subtil, drôle, amer aussi, Wangrin est à l’image de l’Afrique coloniale : résistante, contrainte, mais jamais vaincue.

À travers ses récits initiatiques (Kaïdara, Petit Bodiel), ses essais philosophiques (Aspect de la civilisation africaine) et ses mémoires monumentaux (Amkoullel, l’enfant peul, Oui, mon commandant !), Hampâté Bâ tisse une fresque humaniste et spirituelle. Il réconcilie l’Afrique des contes et celle de la pensée, démontre que la tradition orale peut atteindre des sommets de complexité philosophique insoupçonnés.

À sa mort, en 1991 à Abidjan, il laisse une œuvre foisonnante mais aussi un chantier inachevé : préserver, valoriser, enseigner les héritages africains hors des schémas imposés par l’histoire coloniale.

Aujourd’hui, sa pensée résonne plus que jamais. Face aux défis de l’effacement culturel, de la mondialisation uniformisante, Amadou Hampâté Bâ continue d’enseigner une leçon précieuse :

« Le passé n’est pas un fardeau, mais un socle vivant pour inventer l’avenir. »

Source

- Encyclopædia Universalis, article « Amadou Hampâté Bâ ».

- Hampâté Bâ, Amadou. Amkoullel, l’enfant peul. Paris, Julliard, 1991.

- Hampâté Bâ, Amadou. L’Étrange Destin de Wangrin. Paris, Union Générale d’Éditions, 1973.

- Heckmann, Hélène. « Amadou Hampâté Bâ et la récolte des traditions orales », Journal des Africanistes, 1993.

- UNESCO, Discours d’Amadou Hampâté Bâ, 1960, archives sonores.

Notes de bas de page

- Tierno Bokar, marabout tidjane malien (1875-1939), maître spirituel d’Amadou Hampâté Bâ, a inspiré de nombreux écrits sur la tolérance religieuse et la transmission du savoir oral. ↩︎

- IFAN (Institut français d’Afrique noire), fondé en 1936 à Dakar par Théodore Monod, fut un centre pionnier dans la recherche ethnologique et l’étude des cultures africaines traditionnelles. ↩︎

Sommaire

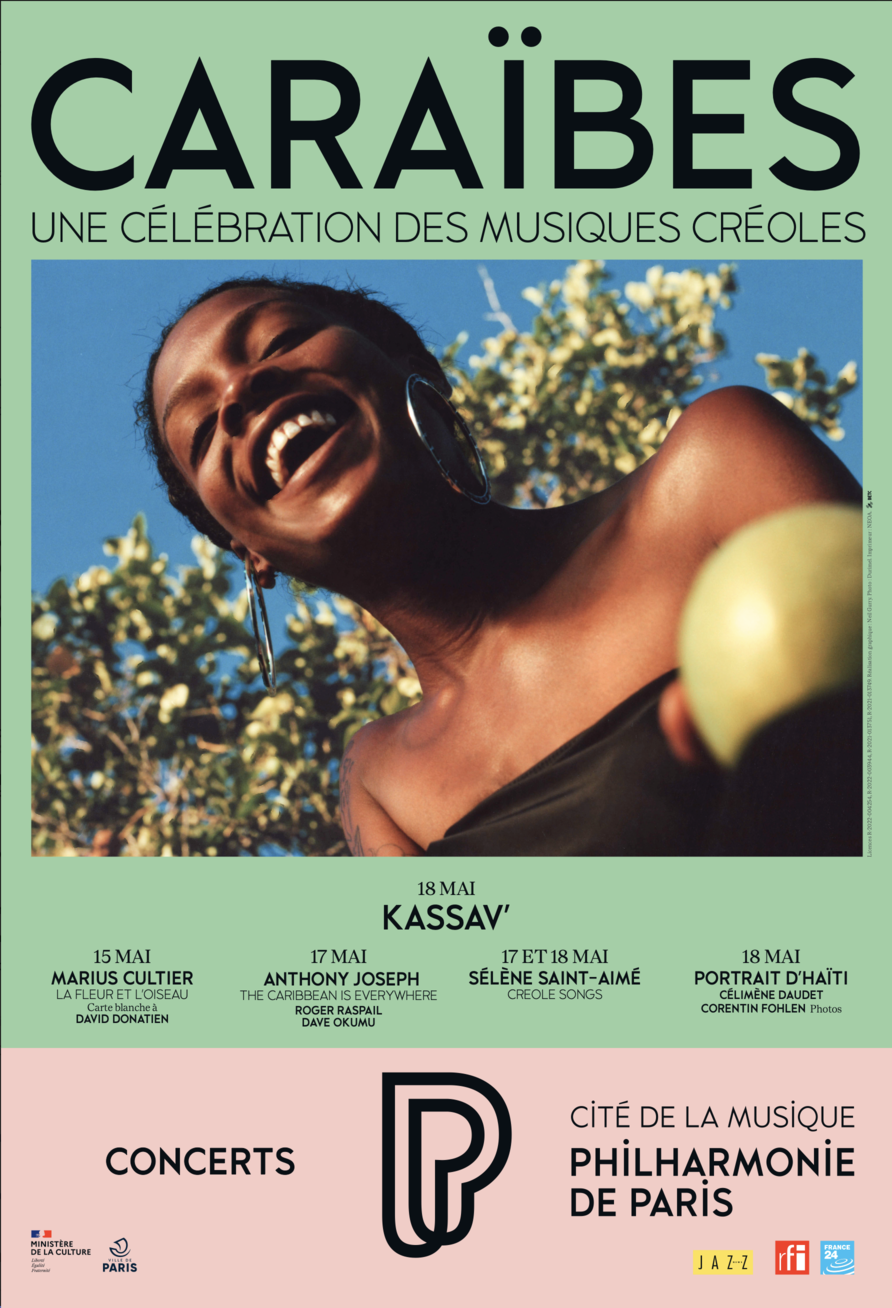

De Marius Cultier à Kassav’ : la Philharmonie de Paris fait vibrer la mémoire caribéenne

Du 15 au 18 mai 2025, la Philharmonie de Paris célèbre la musique et la culture de la Caraïbe, avec des hommages vibrants à Marius Cultier, Sélène Saint-Aimé, Anthony Joseph et Kassav’.

À Paris, pendant quatre jours, les murs de la Philharmonie ne résonneront pas de symphonies européennes classiques. Ils vibreront aux rythmes du bèlè, du gwoka, du jazz créole et du zouk. Ils raconteront une autre histoire : celle d’une diaspora caribéenne insoumise, inventive, flamboyante.

Du 15 au 18 mai 2025, la Grande Salle Pierre Boulez et la Cité de la musique accueilleront un programme exceptionnel, où se croisent mémoires vives et métissages assumés.

Un hommage à la hauteur de figures légendaires : Marius Cultier, Sélène Saint-Aimé, Anthony Joseph et Kassav’.

Un appel à la mémoire, mais aussi à la création.

Jeudi 15 mai : Hommage à Marius Cultier, météore martiniquais

Né à Fort-de-France en 1942 et disparu en 1985, Marius Cultier fut bien plus qu’un pianiste : un passeur de mondes, un inventeur de sons, un poète des Caraïbes.

Entre jazz, biguine, musiques latines et expérimentations sonores, il a façonné un style incandescent, en avance sur son temps.

Pour lui rendre hommage, David Donatien, percussionniste et directeur artistique du projet, orchestre une grande soirée entouré d’artistes majeurs :

- Ralph Thamar,

- Tony Chasseur,

- Kareen Guiock Thuram (chant),

- Alain Jean-Marie,

- Mario Canonge,

- Grégory Privat,

- Thierry Vaton (pianos),

- Ludovic Louis (trompette),

- Irving Acao (saxophone),

- Grégory Louis (batterie)

- et Rody Cereyon (basse).

Un hommage vibrant à un créateur météorique, dont l’aura illumine encore la jeune scène créole.

📅 Jeudi 15 mai – 20h

📍 Salle des concerts – Cité de la musique

Samedi 17 et dimanche 18 mai : Sélène Saint-Aimé et la poésie créole

Dans l’univers du jazz contemporain, Sélène Saint-Aimé fait figure d’étoile montante.

Contrebassiste, chanteuse et compositrice, elle tisse une musique profondément métissée, aux racines caribéennes assumées.

À travers son projet Creole Songs, elle revisite les répertoires de la Louisiane, des Antilles et de la Réunion, faisant jaillir une voix libre, poétique, habitée.

Son jazz est une odyssée identitaire, nourrie par l’histoire, la mémoire et la vibration du monde créole.

📅 Samedi 17 mai – 18h (1re représentation)

📅 Dimanche 18 mai – 16h (2e représentation)

📍 Amphithéâtre – Cité de la musique

Samedi 17 mai (soir) : Anthony Joseph, la parole en feu

Anthony Joseph est un incendiaire de scène.

Poète, romancier, chanteur, il fusionne spoken word, free jazz, dub et héritages caribéens dans une exploration sonore sans frontières.

Avec Roger Raspail et Dave Okumu, il imagine The Caribbean is Everywhere, une performance habitée, où la créolité n’est pas une nostalgie mais une force de rupture.

À travers ses textes brûlants et ses improvisations musicales, Anthony Joseph fait de chaque concert une traversée des imaginaires insurgés.

📅 Samedi 17 mai – 20h

📍 Salle des concerts – Cité de la musique

4. Dimanche 18 mai : Portrait d’Haïti ; musique, poésie et mémoire

À 16h, l’artiste Célimène Daudet et le photographe Corentin Fohlen proposent un voyage sensible à travers Haïti.

À partir de son album Haïti mon amour, Célimène Daudet fait dialoguer le piano, la poésie créole et les images de son île natale.

Entre compositions de Ludovic Lamothe, Justin Élie ou Saintonge, poèmes et photographies contemporaines, Portrait d’Haïti est une traversée intime et politique de l’âme haïtienne.

Un moment suspendu, où musique, histoire et résistance se répondent en miroir.

📅 Dimanche 18 mai – 16h

📍 Le Studio – Philharmonie de Paris

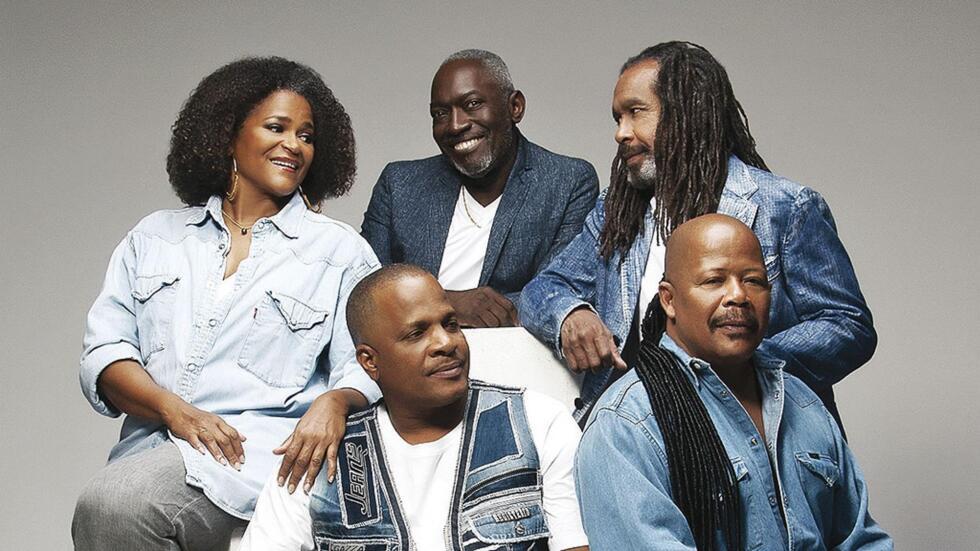

Dimanche 18 mai : Kassav’, l’éternelle traversée

Kassav’, c’est la révolution du zouk.

Le groupe fondé en 1979 par Jacob Desvarieux, Georges et Pierre-Édouard Décimus a propulsé la Guadeloupe et la Martinique sur la carte du monde musical.

Des Antilles à l’Afrique, du Japon à l’URSS, Kassav’ a fait danser les foules et a ouvert une voie pour toutes les musiques créoles modernes.

Le concert du 18 mai sera un hommage vibrant à Jacob Desvarieux, disparu en 2021, mais dont l’esprit continue d’irriguer les sons et les coeurs.

Plus qu’un concert : une communion, une fête de la mémoire vivante.

📅 Dimanche 18 mai – 20h

📍 Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

À travers ces quatre jours, la Philharmonie invite à une autre écoute du monde : une écoute créole, diasporique, inextinguible.

Un monde de brassages, de luttes et de résiliences, porté par la puissance des musiques caribéennes.

Un monde où la mémoire est rythme, où l’avenir est en chantier, et où chaque note raconte l’histoire d’un peuple debout.

Sommaire

Le « Code noir », ce fantôme juridique en voie d’abolition

Alors que la France commémore l’abolition de l’esclavage, une anomalie historique ressurgit : le Code noir, texte fondateur de l’esclavage colonial, n’a jamais été formellement abrogé. Interpellé à l’Assemblée, François Bayrou promet de réparer cet oubli symbolique en engageant une abrogation officielle. Un geste fort pour aligner enfin mémoire et légalité.

Bayrou promet la fin du Code noir : quand la République soigne ses oublis

3 mai 2025, Assemblée nationale. Dans l’hémicycle tendu des Questions au gouvernement, un député soulève une anomalie troublante, presque irréelle : le « Code noir », cet édit royal du XVIIᵉ siècle qui légiférait sur l’esclavage dans les colonies françaises, n’aurait jamais été formellement abrogé.

Face à l’assemblée, François Bayrou, Premier ministre, se lève. Sa voix, habituellement posée, trahit une certaine stupeur :

« Grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j’ignorais absolument. »

Dans un moment de gravité rare, il s’engage : un texte sera présenté pour enfin acter, symboliquement mais nécessairement, l’abolition du Code noir.

Ainsi, sous les ors de la République, un fragment oublié d’une histoire douloureuse remonte à la surface. Car derrière la technicité législative, c’est la mémoire de millions d’hommes et de femmes réduits en esclavage qui réclame justice et reconnaissance.

Pourquoi, en 2025, la France doit-elle encore solder les héritages juridiques du colonialisme ? Comment un texte aussi chargé de violence a-t-il pu survivre silencieusement dans l’ombre des grands récits nationaux ?

Nofi explore l’histoire, l’oubli, et l’enjeu politique autour du « Code noir » ; ce fantôme du passé que la République cherche enfin à exorciser.

Organiser l’esclavage colonial

À la fin du XVIIᵉ siècle, alors que la France étend son empire colonial aux Antilles (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe), l’économie sucrière impose un besoin crucial de main-d’œuvre.

Face à cette réalité économique, Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, élabore en 1685 une ordonnance destinée à réguler juridiquement l’esclavage dans les colonies françaises1.

Le Code noir, tel qu’il sera connu, vise officiellement à :

- Encadrer la traite et la possession d’esclaves noirs.

- Normaliser les rapports entre colons, esclaves et administration royale.

- Maintenir l’ordre social tout en s’assurant de la conversion catholique des captifs.

Les esclaves y sont définis explicitement comme des « biens meubles » : ils peuvent être achetés, vendus, transmis par héritage au même titre qu’un objet ou une parcelle de terre.

- L’article 44 est sans ambiguïté :

« Déclarons les esclaves être meubles. »

La violence physique est légalisée et encadrée :

- Les maîtres sont autorisés à infliger des punitions corporelles, des marquages au fer, des mutilations (notamment la coupe d’oreilles pour tentative de fuite).

- Cependant, l’assassinat d’un esclave est théoriquement passible de sanction, non par humanisme, mais pour protéger la valeur économique du « bien ».

La dimension religieuse est également essentielle :

- Les maîtres ont l’obligation de baptiser leurs esclaves et de leur imposer la foi catholique.

- Toute pratique de religions africaines, ou tout culte autre que celui de l’Église catholique, est strictement interdit et réprimé.

Ce corpus de soixante articles constitue ainsi une institutionnalisation de l’esclavage par l’État français :

- Il ne se contente pas de tolérer la traite ; il la légitime juridiquement,

- Et il construit une hiérarchie raciale officiellement reconnue.

Plus qu’une simple loi coloniale, le Code noir symbolise l’organisation rationnelle d’un système d’exploitation humaine, placé au cœur du projet colonial français.

une abolition incomplète

La fin du XVIIIᵉ siècle bouleverse l’ordre établi en Europe et dans ses colonies. Sous l’impulsion des idées des Lumières et de la Révolution française, la question de l’esclavage, jusqu’alors considérée comme un fait naturel de l’économie coloniale, entre enfin dans le débat public.

En 17942, dans un contexte d’agitation révolutionnaire en métropole et de révoltes massives d’esclaves à Saint-Domingue (notamment la célèbre insurrection menée par Toussaint Louverture), la Convention nationale adopte le décret du 4 février 1794, proclamant :

« L’esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises. »

Pour la première fois, une nation occidentale abolit juridiquement l’esclavage sur l’ensemble de son empire colonial. Cependant, cette abolition est aussi fragile que l’équilibre politique révolutionnaire lui-même :

- La mise en œuvre est inégale : certaines colonies tardent à appliquer la loi.

- L’abolition est perçue davantage comme une mesure stratégique pour conserver les colonies que comme une véritable reconnaissance des droits des esclaves.

À peine quelques années plus tard, Napoléon Bonaparte, devenu Premier Consul, rétablit l’esclavage par la loi du 20 mai 18023.

- Cette décision cynique vise à restaurer la prospérité économique des colonies sucrières des Antilles, alors en crise.

- Napoléon affirme que l’égalité raciale est incompatible avec les intérêts économiques de l’Empire colonial.

Le Code noir reprend alors vigueur, renforçant l’ordre esclavagiste et provoquant des soulèvements dramatiques, notamment en Guadeloupe et en Guyane.

Il faut attendre la Deuxième République, en avril 18484, pour que l’esclavage soit aboli de manière irrévocable dans les colonies françaises.

- Le décret est impulsé par Victor Schœlcher, fervent abolitionniste et sous-secrétaire d’État à la Marine et aux Colonies.

Le texte proclame :

« Nulle terre française ne peut porter d’esclaves. »

Cependant, un paradoxe demeure :

- Si l’esclavage est bien interdit,

- Le « Code noir », comme texte juridique, n’est jamais expressément abrogé.

Cette lacune législative, laissée dans l’ombre, va traverser les siècles jusqu’à ressurgir de manière spectaculaire en 2025.

Pourquoi l’absence d’abrogation dérange ?

Au lendemain de l’abolition de 1848, l’urgence est à la reconstruction des colonies et à la redéfinition du travail libre.

- La France abolit l’esclavage, mais elle ne prend pas soin de nettoyer ses textes fondateurs.

- Résultat : le Code noir, bien que rendu inapplicable par la suppression légale de l’esclavage, n’est jamais explicitement abrogé.

Ce silence administratif, probablement perçu à l’époque comme anecdotique, prend aujourd’hui une signification symbolique majeure :

- Le fait qu’un texte asservissant des millions d’êtres humains reste inscrit dans l’arsenal juridique national constitue une forme d’oubli, voire de déni.

- Il témoigne d’une hésitation historique à pleinement assumer le passé colonial et esclavagiste.

La persistance du Code noir dans les archives juridiques françaises alimente, au XXIᵉ siècle, des revendications mémorielles de plus en plus fortes :

- Descendants d’esclaves,

- Intellectuels,

- Associations antiracistes,

- Historiens engagés dans un travail de reconnaissance des traumatismes collectifs.

Pour eux, l’absence d’abrogation formelle n’est pas une simple bizarrerie juridique :

- C’est un symptôme profond d’un retard dans le travail de mémoire.

- C’est le reflet d’une République qui a célébré ses idéaux sans toujours réparer ses propres blessures historiques.

Aujourd’hui, abolir officiellement le Code noir, même purement symbolique d’un point de vue juridique, a une portée immense :

- Cela revient à affirmer hautement que la France ne tolère plus dans ses textes fondamentaux aucun vestige d’un système inhumain.

- C’est réconcilier les principes de liberté, d’égalité et de fraternité avec la réalité historique.

Car au-delà du droit, il s’agit d’une question de dignité, de mémoire réparatrice, et d’un geste politique pour bâtir une histoire commune plus lucide.

La promesse de François Bayrou

Le 13 mai 2025, à l’Assemblée nationale, le député Laurent Panifous5 (groupe LIOT) interpelle solennellement le Premier ministre François Bayrou.

Dans une atmosphère tendue, il rappelle une évidence dérangeante : malgré l’abolition de l’esclavage en 1848, le « Code noir » n’a jamais été abrogé par un acte formel.

Dans un geste rare, Bayrou reconnaît publiquement cet oubli :

« Si le Code noir n’a pas été aboli en 1848, il faut qu’il le soit. 6»

À cet instant, l’émotion dépasse le simple débat juridique.

Il est question de réconciliation morale entre la République et son histoire coloniale.

Face à l’Assemblée, François Bayrou s’engage :

- Un texte législatif sera présenté dans les semaines suivantes,

- Afin d’acter officiellement l’abolition du Code noir,

- Et de réaffirmer les valeurs fondamentales de dignité humaine.

Le Premier ministre espère un vote unanime, dépassant les clivages politiques habituels.

Il ne s’agit plus simplement d’amender un vieux texte : il s’agit de purger le droit français d’une souillure historique, pour aligner définitivement mémoire et législation.

En choisissant de traiter ce dossier avec urgence et solennité, le gouvernement français adresse :

- Un hommage tardif aux millions de victimes de l’esclavage colonial,

- Un geste de justice mémorielle envers leurs descendants,

- Et une affirmation claire que la République ne peut tolérer aucune trace, même symbolique, d’oppression codifiée.

Ainsi, l’abolition formelle du Code noir deviendra un acte politique fondateur pour une France contemporaine pleinement consciente de ses héritages ; et prête à les assumer.

Abolir un texte, ce n’est pas abolir un passé.

En décidant enfin d’abroger formellement le « Code noir », la France ne corrige pas seulement une lacune administrative ; elle accomplit un geste symbolique essentiel : reconnaître que le droit aussi peut porter les cicatrices de l’histoire.

Ce long oubli, devenu visible en 2025, rappelle que la mémoire n’est jamais définitivement acquise.

Elle exige vigilance, engagement, et parfois des actes tardifs mais nécessaires pour réconcilier les principes fondateurs de la République avec les réalités complexes de son passé colonial.

Le « Code noir » n’est plus appliqué depuis longtemps, certes.

Mais son ombre persistante illustre combien le droit et la mémoire sont intimement liés : ce que l’on n’efface pas juridiquement continue d’exister dans l’imaginaire collectif.

Effacer un texte infâme, c’est proclamer que la dignité humaine ne tolère aucun compromis, ni dans les faits, ni dans les mots.

Car l’histoire ne s’efface pas, mais elle peut être réparée, pas à pas, mot après mot.

Sources

- Archives publiques : Ordonnance de 1685 dite « Code noir », consultée via Légifrance (version historique).

- Sala-Molins, Louis. Le Code noir ou le calvaire de Canaan. Presses Universitaires de France, 1987.

- Schoelcher, Victor. Abolition de l’esclavage : écrits historiques (1848). Paris, Librairie générale française, 1998.

- Débats parlementaires de l’Assemblée nationale, séance du 13 mai 2025, intervention de Laurent Panifous et réponse du Premier ministre François Bayrou.

Notes

- Ordonnance de mars 1685, dite Code noir, promulguée sous Louis XIV pour réglementer l’esclavage dans les colonies françaises. Source : Archives nationales, section Colonies, dossier Code noir. ↩︎

- Décret du 4 février 1794, Convention nationale : « La Convention nationale déclare l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies. » Débats et décrets révolutionnaires, tome XVII. ↩︎

- Loi du 20 mai 1802, sous Napoléon Bonaparte : restauration officielle de l’esclavage dans les colonies françaises. Texte consultable sur Gallica (BnF). ↩︎

- Décret du 27 avril 1848, signé par Victor Schœlcher : abolition définitive de l’esclavage dans les territoires coloniaux français. Archives nationales, fonds Colonies XIXᵉ siècle. ↩︎

- Intervention de Laurent Panifous, Assemblée nationale, séance du 13 mai 2025 : « La France n’a jamais formellement abrogé le Code noir. » Journal Officiel de l’Assemblée nationale, QAG. ↩︎

- Déclaration de François Bayrou, Premier ministre, séance du 13 mai 2025 : « Si le Code noir n’a pas été aboli, il doit l’être, pour réconcilier la République avec son histoire. » Journal Officiel de l’Assemblée nationale, QAG. ↩︎

Sommaire

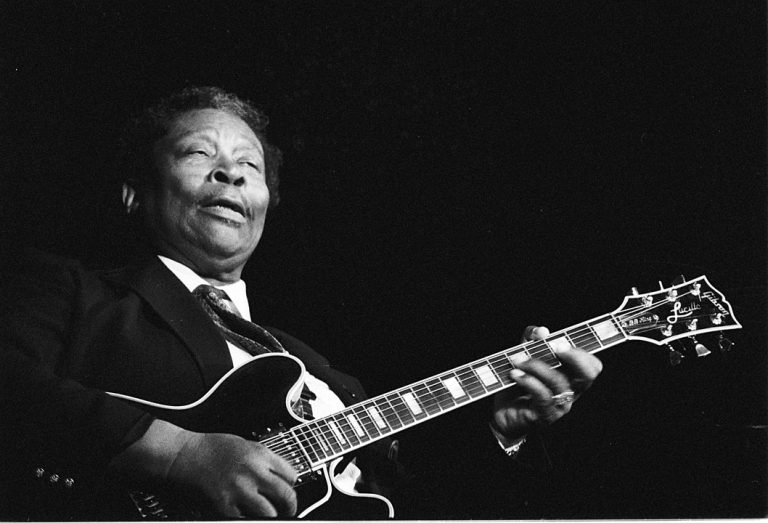

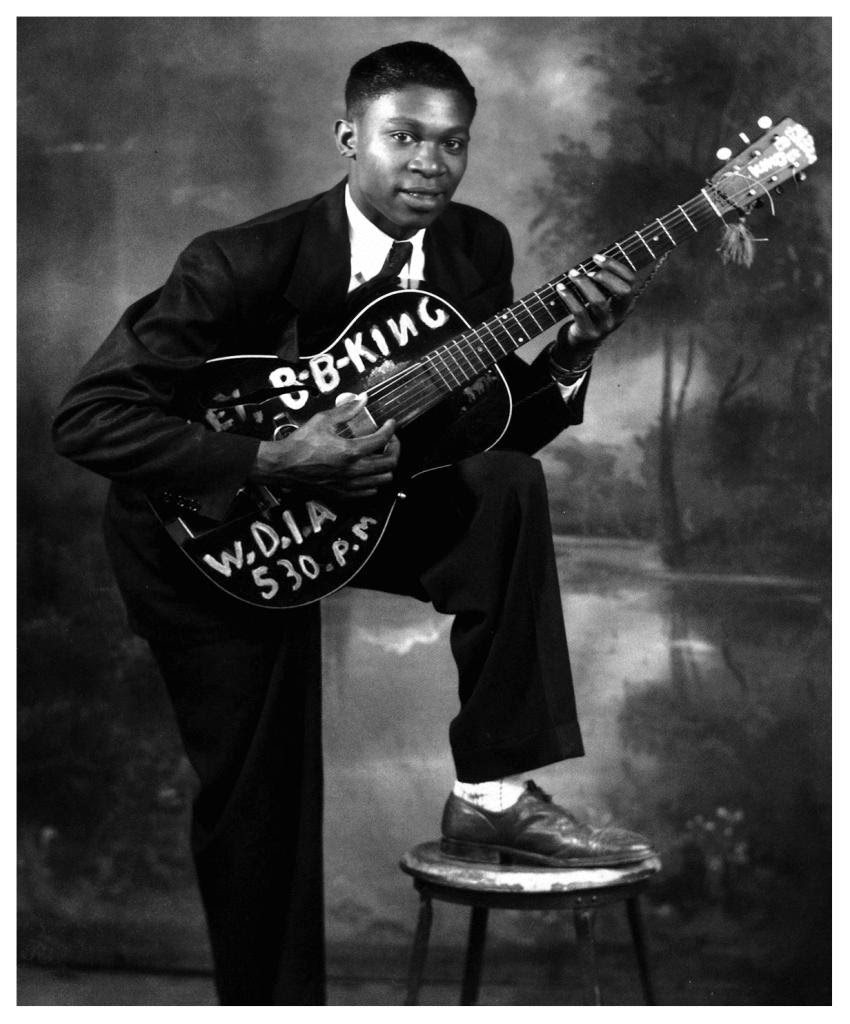

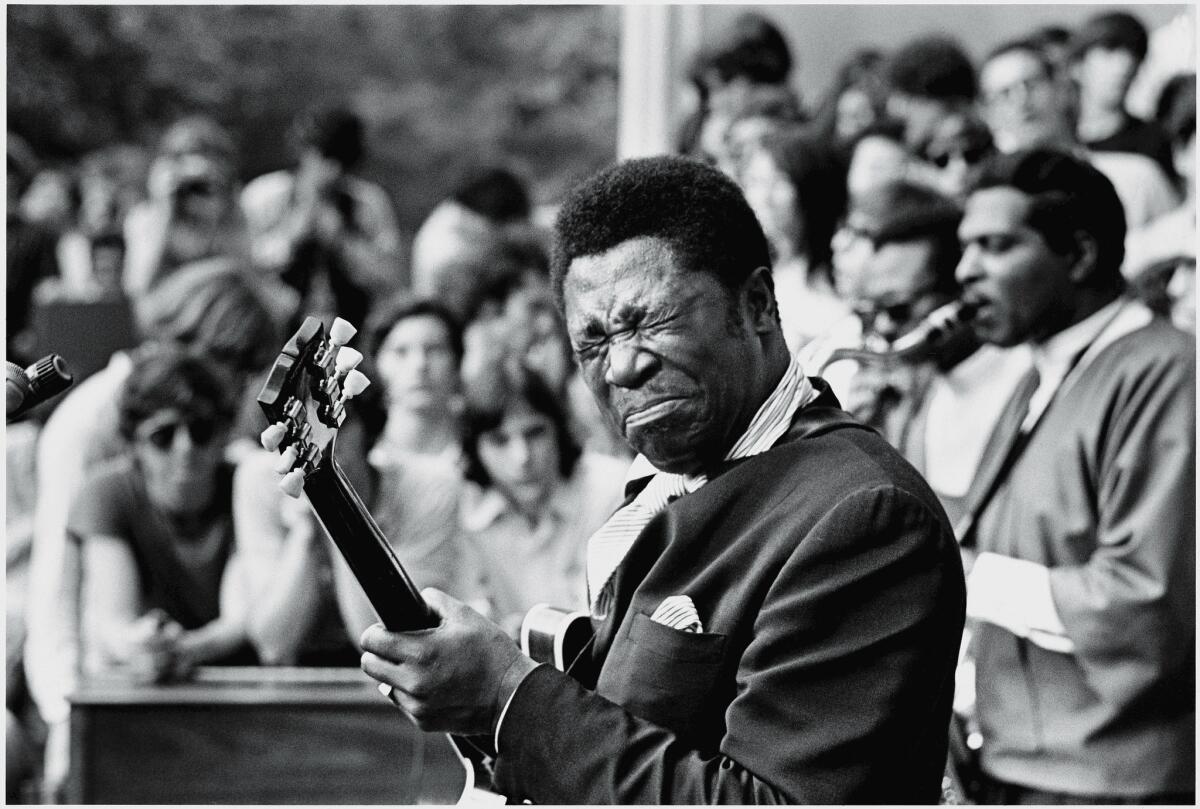

B.B. King, l’incarnation intemporelle du Blues

B.B. King, enfant du Mississippi et légende du Blues, a transcendé ses racines rurales pour devenir une icône mondiale. À travers ses collaborations audacieuses et son jeu unique, il a porté la voix du Blues sur toutes les scènes du monde, transformant chaque note en une émotion universelle. Retour sur l’itinéraire hors du commun du « King of the Blues ».

Né le 16 septembre 1925 dans le Mississippi rural, Riley B. King, plus tard connu sous le nom de B.B. King, incarne à lui seul l’ascension du Blues de ses racines modestes aux scènes internationales les plus prestigieuses.

Élevé dans l’univers rude des plantations du Sud, il grandit entre travail de la terre et chants gospel, avant de révolutionner la musique populaire au XXᵉ siècle.

Plus qu’un simple guitariste virtuose, B.B. King a su forger une esthétique unique, marquée par l’expressivité de son jeu et la profondeur émotionnelle de sa voix.

À travers ses collaborations, ses innovations et son insatiable curiosité musicale, il est devenu l’un des pères fondateurs du Blues moderne, influence majeure du rock, du jazz et de la soul.

I. Aux origines : Blues, église et premiers combats

Un enfant du Sud rural

Né en 1925 à Itta Bena, dans le Delta du Mississippi, Riley B. King grandit dans une Amérique rurale marquée par la ségrégation raciale et la pauvreté extrême.

Orphelin de père dès son plus jeune âge, il est confié à sa grand-mère maternelle après le remariage et le décès prématuré de sa mère.

Comme beaucoup d’enfants noirs du Sud profond, son premier contact avec la musique se fait dans l’église baptiste de Kilmichael.

- Là, au sein des chœurs paroissiaux, il découvre la force spirituelle du gospel, où le chant collectif devient une forme d’expression et de résistance face aux injustices du quotidien.

- Ces premières expériences imprègnent profondément son style : mélange de ferveur religieuse, de plaintes douloureuses et d’espérance vibrante.

À douze ans, il obtient sa première guitare pour quelques dollars, souvent racontée comme un bien aussi précieux qu’un trésor familial.

- Il rejoint alors le Famous St John’s Quartet, avec lequel il parcourt les églises rurales et participe à des émissions de radios locales, pionniers dans la diffusion de la musique noire.

Pourtant, la musique reste secondaire : pour survivre, il travaille dur comme conducteur de tracteur dans les plantations, répétant l’expérience commune à des millions d’Afro-Américains piégés dans un système économique quasi féodal.

Memphis, le tremplin décisif

Dans les années 1940, Riley King décide de tenter sa chance à Memphis, alors en pleine effervescence artistique.

- Ville frontière entre les traditions rurales du Delta et les influences urbaines modernes, Memphis est un laboratoire vivant du Blues, du R&B et bientôt du Rock’n’Roll.

Grâce à ses talents vocaux et son charisme naturel, il décroche un poste à la radio WDIA, la première station américaine à programmer majoritairement des artistes afro-américains.

- Il anime une émission sponsorisée par un élixir local pour le public noir, « Pepticon« , dans un créneau intitulé « King’s Spot« .

- C’est au micro que naît son surnom : de Beale Street Blues Boy (en référence à la célèbre rue animée de Memphis) il devient rapidement B.B. King, pseudonyme qui ne le quittera plus.

À Memphis, B.B. découvre également le Blues électrique grâce à T-Bone Walker, guitariste innovant de la scène texane.

- T-Bone n’est pas seulement un technicien hors pair : il introduit la guitare amplifiée dans le Blues, transformant son impact émotionnel et sa portée sonore.

- Séduit, B.B. décide que la guitare électrique deviendra son instrument de prédilection, un prolongement de sa voix intérieure.

C’est dans cette période formatrice que Riley B. King forge les éléments fondamentaux de son identité musicale :

- L’intensité émotionnelle du gospel,

- La liberté d’improvisation du Blues,

- Et l’électrification expressive de la guitare moderne.

Ces bases jetées, la légende de B.B. King commence réellement à s’écrire.

II. L’ascension : du succès local à la reconnaissance mondiale

Premiers succès et structuration artistique

Malgré son talent évident, les débuts discographiques de B.B. King sont hésitants.

Repéré par Sam Phillips, futur fondateur du mythique label Sun Records, il commence à enregistrer au sein de petites compagnies locales comme Bullet Records puis RPM Records.

Ses premiers singles, bien que techniquement solides, peinent à percer un marché déjà saturé de talents dans le Sud des États-Unis.

Refusant de se laisser abattre, B.B. adopte une stratégie payante :

- Il monte un véritable orchestre de dix musiciens, une rareté pour un jeune bluesman.

- Ce big band est dirigé par Millard Lee, pianiste et arrangeur respecté, qui apporte rigueur et richesse harmonique aux prestations du groupe.

Cette combinaison entre le feeling brut du Delta Blues et la sophistication des arrangements de type jazz devient la marque de fabrique du « son B.B. King ».

Le tournant majeur arrive en 1952 avec « 3 O’Clock Blues« , un morceau enregistré dans des conditions rudimentaires à Memphis.

- Le titre, un blues lent et poignant, grimpe rapidement à la première place du Billboard R&B, où il reste pendant plusieurs semaines.

- Le succès est fulgurant : B.B. entame une tournée nationale, parcourant les clubs, les salles communautaires noires et les grandes scènes du circuit chitlin’ (le réseau des salles accueillant les artistes afro-américains sous la ségrégation).

Le Blues, encore perçu à l’époque comme un genre régional ou marginal, commence à conquérir les scènes populaires américaines.

B.B. King, par son style accessible, son charisme et son jeu de guitare novateur, s’impose comme l’un de ses plus brillants ambassadeurs.

L’affirmation d’une légende

En 1956, à l’apogée de son succès sur le marché afro-américain, B.B. King fonde son propre label, Blues Boys Kingdom, basé à Memphis.

- Cette initiative rare pour l’époque lui permet non seulement de produire ses propres titres, mais aussi de soutenir jeunes talents noirs, leur offrant une visibilité hors des circuits dominés par les maisons de disques blanches.

En parallèle, il signe un contrat de plus grande envergure avec ABC-Paramount Records, ce qui lui donne accès à des moyens de production plus importants et à un rayonnement national.

Le sommet de cette première période est atteint avec l’enregistrement, en 1964, de « Live at the Regal« , capté au Regal Theater de Chicago.

- Cet album, considéré comme l’un des plus grands enregistrements live de l’histoire du Blues, saisit toute l’énergie, l’émotion et l’interaction entre B.B. King et son public.

- Le jeu de guitare percussif, les solos vibrants, et la voix poignante du chanteur atteignent ici une perfection qui fera école pour les décennies suivantes.

À partir de la fin des années 1960, l’ouverture du Blues à un public blanc modifie profondément le paysage musical américain.

- Le British Blues Boom, porté par des groupes comme les Rolling Stones ou Cream, rend hommage aux pionniers afro-américains.

- Lors de leur tournée américaine en 1969, les Rolling Stones invitent B.B. King en première partie, lui permettant d’accéder aux plus grandes scènes et de toucher un nouveau public jeune, majoritairement blanc.

Dès lors, B.B. King transcende les barrières raciales et générationnelles, devenant l’icône universelle du Blues.

Son influence se fait sentir non seulement chez les musiciens de blues, mais aussi chez ceux du rock, du funk et même de la pop.

III. Héritages, collaborations et longévité

Réinvention constante

Contrairement à beaucoup d’artistes de sa génération, B.B. King refusa obstinément d’être enfermé dans une image nostalgique du Blues.

- Il comprit très tôt que pour assurer la survie du genre, il fallait savoir évoluer sans renier ses racines.

Dès les années 1970, il s’ouvre à des collaborations inattendues :

- Il joue aux côtés de rockeurs blancs comme Eric Clapton, Gary Moore, The Rolling Stones, participant à élargir le public du Blues hors du cercle afro-américain traditionnel.

- En 1988, son duo avec U2 sur le titre « When Love Comes to Town« introduit sa musique auprès d’une génération plus jeune, sensible aux ponts entre rock, pop et tradition blues.

B.B. King incarne une figure de transmission : il passe le relais tout en restant une autorité vivante.

- Lorsqu’il partage la scène avec Clapton sur l’album « Riding with the King« (2000), c’est à la fois une célébration du passé et un acte de renaissance du Blues.

Son style reste inimitable :

- Lucille, sa guitare fétiche (dont il a fait une véritable légende après un incendie de salle de danse), produit un son soyeux, où chaque note semble « chanter » plutôt que résonner.

- B.B. privilégie la pure expressivité à la virtuosité gratuite : ses bends caractéristiques, ses vibratos amples et sa retenue élégante font de chaque solo un écho émotionnel, presque vocal.

À cela s’ajoute sa voix chaude, grainée par l’âge, capable d’évoquer tour à tour la douleur, l’espoir ou la résignation, avec une sincérité rare.

Une icône honorée de son vivant

Conscient de son statut de légende vivante, B.B. King entreprend en 2006 une tournée d’adieux ambitieuse.

- Il commence au Royaume-Uni, puis poursuit en Suisse, au Brésil, et en France ; où il est fait citoyen d’honneur de Cognac lors du festival Blues Passion.

- En hommage, une rue est baptisée à son nom, signe d’un attachement profond entre le public français et ce géant du Blues.

Pourtant, fidèle à son âme de musicien nomade, B.B. King ne peut véritablement quitter la scène.

- Même diminué par le diabète (une maladie qui le ronge depuis vingt ans) il continue d’enchaîner les représentations, refusant de céder au déclin.

- Chaque concert devient un acte de transmission et de résistance, une preuve que le Blues est plus qu’un genre : c’est une manière d’être au monde.

Le 14 mai 2015, B.B. King s’éteint paisiblement à Las Vegas, à l’âge de 89 ans.

Son décès provoque une vague mondiale d’émotion, des fans anonymes aux plus grands artistes contemporains, tous saluant l’héritage colossal de cet homme qui avait su transformer la douleur d’un peuple en un langage musical universel.

B.B. King n’a pas simplement démocratisé le Blues :

- Il lui a donné un visage humain,

- Une profondeur émotionnelle inégalée,

- Et une dignité universelle qui continue d’inspirer toutes les générations.

Sources

- Wald, Elijah, Escaping the Delta: Robert Johnson and the Invention of the Blues, HarperCollins, 2004.

- Guralnick, Peter, Feel Like Going Home: Portraits in Blues and Rock ‘n’ Roll, Back Bay Books, 1999.

- Santelli, Robert, The Big Book of Blues: A Biographical Encyclopedia, Penguin, 2001.

Sommaire

13 mai 1888, la Loi d’or abolit l’esclavage au Brésil

Le 13 mai 1888, l’Empire du Brésil tournait officiellement une page sombre de son histoire en adoptant la Lei Áurea (« Loi d’or » en portugais), un décret radical abolissant l’esclavage sans condition. Mais derrière ce texte historique, une réalité complexe persiste encore aujourd’hui.

Steve Fogue, du succès fintech à l’immobilier d’avant-garde au Cameroun

Visionnaire et bâtisseur, Steve Fogue, ancien cofondateur de la fintech Particeep, dévoile à Douala la Tour Ciel Business Center, un hub d’affaires de 5 000 m² situé au carrefour Antenne Kotto. Plus qu’un immeuble, ce centre de nouvelle génération conjugue innovation, ancrage local et ouverture internationale, symbole d’une Afrique entrepreneuriale, souveraine et ambitieuse.

De Particeep à Fogiprom : le parcours d’un bâtisseur

À Douala, où il voit le jour en 1985, Steve Fogue comprend très tôt que l’avenir ne s’hérite pas, il se construit. Dans un contexte africain où les opportunités restent inégalement réparties, il grandit avec une double conviction : l’éducation comme clé d’émancipation, l’entrepreneuriat comme levier de transformation.

Après l’École des Ponts ParisTech, l’un des établissements d’ingénierie les plus prestigieux de France, il entame une carrière dans la finance classique, d’abord chez HSBC puis à la Société Générale. Il y affine sa maîtrise des marchés et des besoins structurels des entreprises. Mais l’envie d’innover et de créer son propre impact s’impose rapidement.

En 2013, il fonde Particeep, anticipant la digitalisation inéluctable des services financiers en France. La fintech s’impose comme un acteur clé, équipant de grands groupes (Crédit Agricole, Crédit du Nord, Nexity, Metlife, Wakam, Suravenir). Son modèle (modulaire, scalable, intégré sans rupture dans les systèmes existants) séduit et propulse l’entreprise parmi les plus prometteuses du secteur.

Avec une croissance annuelle de plus de 80 %, une rentabilité opérationnelle dépassant 200 % et une cinquantaine de collaborateurs, Particeep atteint sa maturité. En 2022, son rachat par Sopra Steria et Kereis consacre cette réussite et ouvre un nouveau cycle.

Mais pour Steve Fogue, le succès ne se résume pas aux parts de marché ou aux chiffres d’affaires. Il se mesure à l’impact laissé dans le temps et dans les territoires. Cet héritage, il choisit de l’ancrer en Afrique, et d’abord au Cameroun, son pays natal.

Dès 2017, il crée Fivenso, un fonds d’investissement privé qui amorce ses ambitions africaines. En 2022, il fonde Fogiprom, sa société de promotion immobilière, avec un objectif clair : développer des infrastructures modernes, élégantes, durables et adaptées aux besoins réels des entreprises et des populations urbaines.

Fogiprom n’est pas un promoteur comme les autres : c’est un laboratoire d’idées, qui conçoit l’immobilier comme un levier de développement territorial et de transformation économique. C’est dans cette logique qu’émerge la Tour Ciel, un hub d’affaires de nouvelle génération à Douala.

À travers ce projet, Steve Fogue incarne cette nouvelle génération de leaders issus de la diaspora : formés à l’international, mais profondément attachés à leurs racines. Pour lui, investir au Cameroun n’est pas un geste nostalgique, mais un choix stratégique. C’est un acte de foi dans la capacité du continent à bâtir ses propres modèles et à ériger ses propres symboles de réussite.

Tour Ciel : un centre d’affaires à visage humain

À première vue, c’est un immeuble. Mais à y regarder de plus près, la Tour Ciel est un manifeste : une nouvelle vision de l’entreprise et du vivre-ensemble professionnel. Érigée au carrefour Antenne Kotto, à proximité de la sous-préfecture du 5ᵉ arrondissement de Douala, cette structure de 5 000 m² n’est pas une simple construction, c’est une projection de la ville de demain.

La Tour Ciel s’élève sur huit étages, surmontés d’un rooftop panoramique, et dispose de deux niveaux de sous-sol pour un stationnement sécurisé. Dès le rez-de-chaussée, le ton est donné : une banque d’affaires, un espace d’accueil ouvert, des commerces connectés au quartier.

À l’intérieur, chaque mètre carré est pensé pour conjuguer flexibilité et performance :

- Bureaux privatifs et plateaux modulables de 40 à 350 m²

- Espaces commerciaux modernes

- Restaurants et rooftop lounge

- Coworking et bureaux partagés

- Salle de conférence high-tech et espaces événementiels

Plus qu’un bâtiment, la Tour Ciel est un écosystème urbain intégré. Un lieu où la productivité rencontre la convivialité, où l’économie se mêle à la culture, et où se dessine un mode de travail à la mesure des ambitions africaines du 21ᵉ siècle.

Un partenariat stratégique avec Regus, leader mondial du coworking

Dans sa volonté d’allier qualité, innovation et rayonnement international, Fogiprom a noué un partenariat stratégique avec Regus, leader mondial des espaces de travail flexibles. La Tour Ciel accueillera ainsi le tout premier centre Regus de dernière génération en Afrique centrale.

Installé sur deux niveaux (3ᵉ et 4ᵉ étages), ce centre de 1 300 m² proposera :

- des bureaux privatifs entièrement équipés,

- un espace de coworking moderne favorisant la collaboration,

- des salles de réunion connectées,

- des services de domiciliation professionnelle.

Ce partenariat inédit positionne la Tour Ciel comme une plateforme d’affaires de classe mondiale, au cœur d’une Afrique où les modes de travail évoluent rapidement : essor des start-ups, croissance des PME, recherche d’espaces hybrides et arrivée d’acteurs internationaux. Déjà implantés en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya, les centres Regus ont contribué à la structuration de hubs économiques régionaux. Avec Douala, un nouveau chapitre s’ouvre, porté par un partenaire local visionnaire.

« Offrir un espace où se croisent efficacité professionnelle, élan créatif, instants de pause et services utiles : c’est la vision que nous portons », souligne Steve Fogue.

Côté technique, rien n’a été laissé au hasard. L’immeuble répond aux normes internationales de construction et intègre : climatisation centralisée, vidéosurveillance, détection incendie, fibre optique, groupe électrogène de secours et gestion intelligente de l’énergie. Avec ses vitrages réfléchissants, son isolation thermique et son éclairage LED, la Tour Ciel anticipe déjà les transitions énergétique et numérique de la région.

Mais au-delà de l’architecture, c’est une philosophie qui distingue la Tour Ciel. Elle refuse la froideur impersonnelle des tours occidentales. Elle valorise la lumière naturelle, le bois, les espaces de rencontre et les moments de convivialité. Elle s’adresse à des femmes et des hommes qui veulent travailler autrement : dans des conditions dignes, performantes et inspirantes.

La Tour Ciel n’est donc pas qu’un immeuble. C’est une déclaration d’intention. Le signal qu’en Afrique, les solutions n’ont pas besoin d’être importées : elles peuvent être pensées, conçues et bâties ici, par ses propres enfants, pour ses propres ambitions.

Une ambition locale portée par une vision globale