Ils étaient esclaves, venus d’Afrique de l’Est, castrés puis dressés pour servir dans le palais du sultan. Pourtant, ces hommes mutilés allaient devenir des maîtres du pouvoir. Du XVIᵉ au XIXᵉ siècle, les Kızlar Ağa, eunuques noirs du harem impérial ottoman, ont gouverné l’intimité du trône, contrôlé des fortunes colossales et façonné la politique d’Istanbul depuis les coulisses. Leur histoire, entre servitude, religion et ascension silencieuse, révèle la face cachée d’un empire où les plus puissants n’étaient pas toujours ceux qu’on voyait.

Kızlar Ağa ou le pouvoir caché du harem ottoman

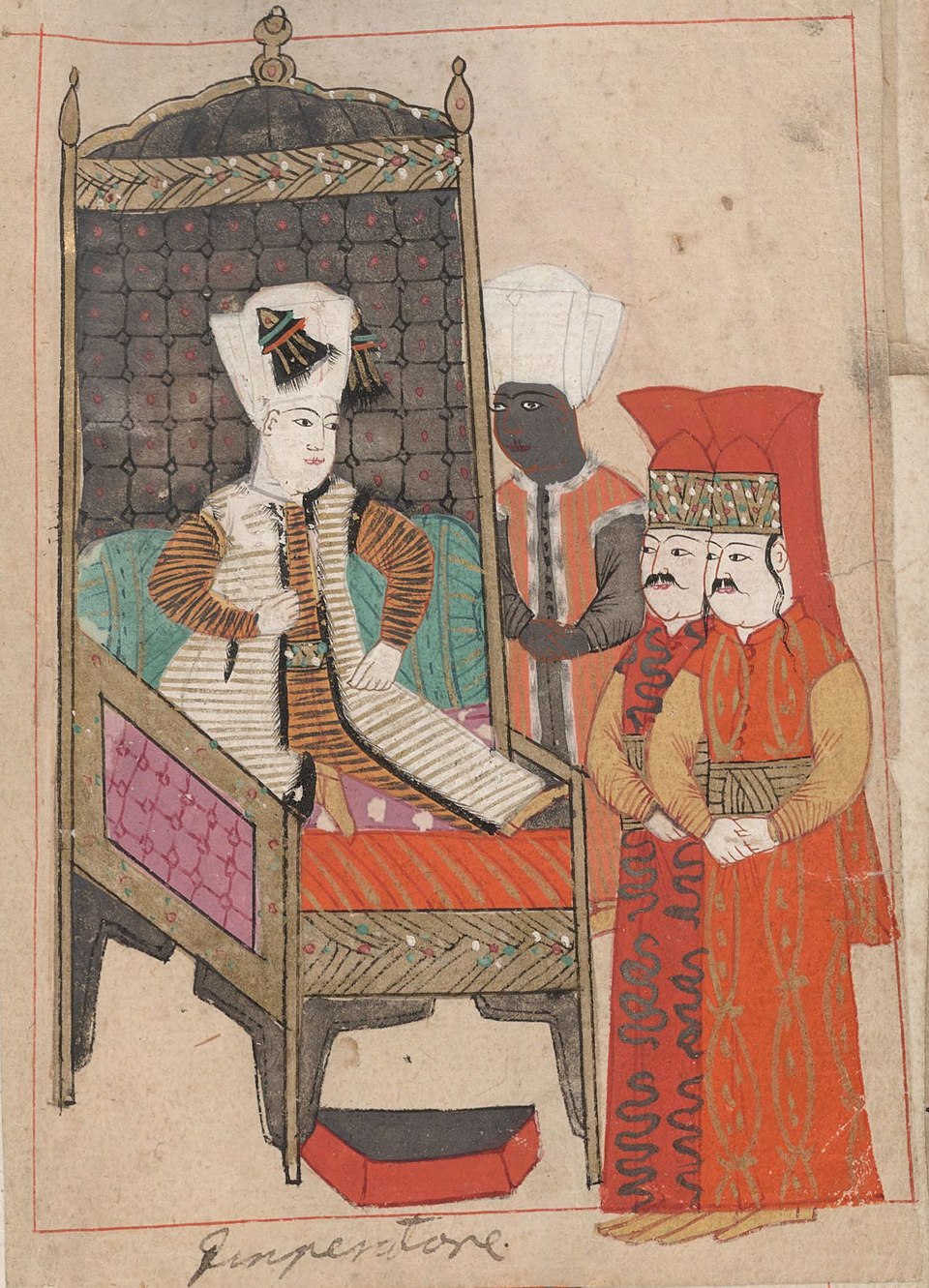

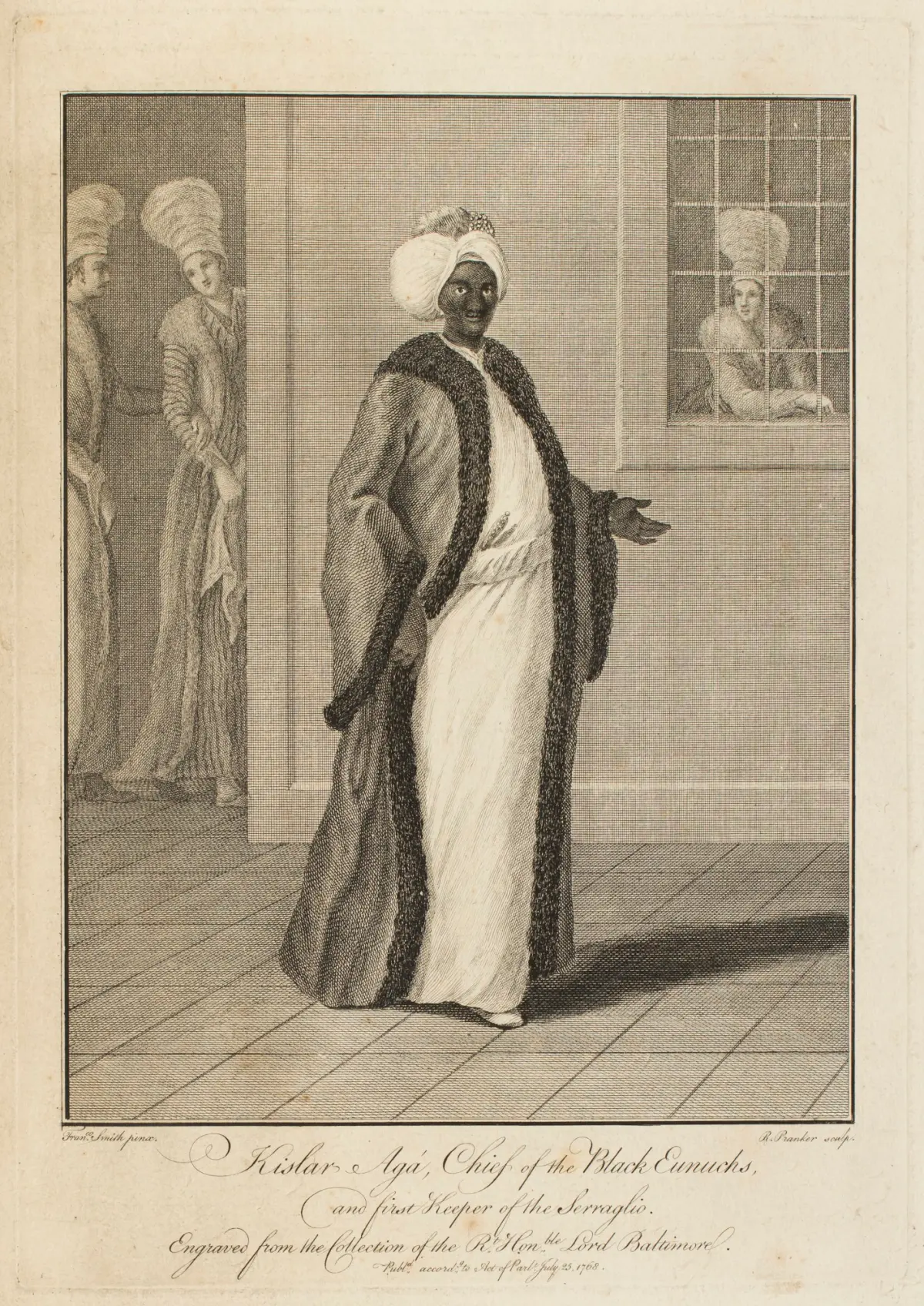

Topkapı, cœur palpitant de l’Empire ottoman. Au-delà des coupoles d’or et des jardins d’eaux dormantes, derrière les grilles du harem, résonnait une autre autorité que celle du sultan. Elle ne portait ni sabre ni turban de vizir, mais un manteau noir et le silence des hommes mutilés.

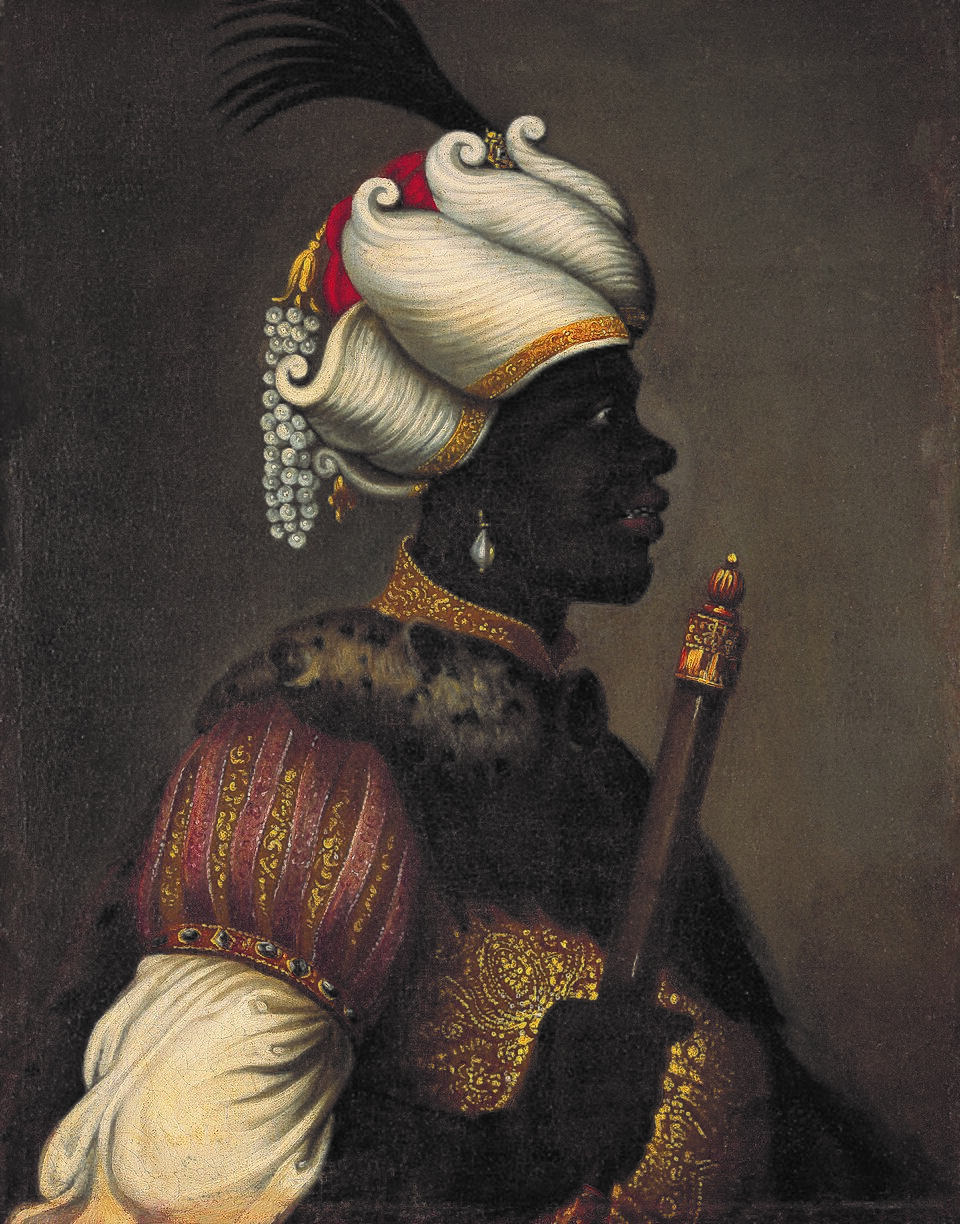

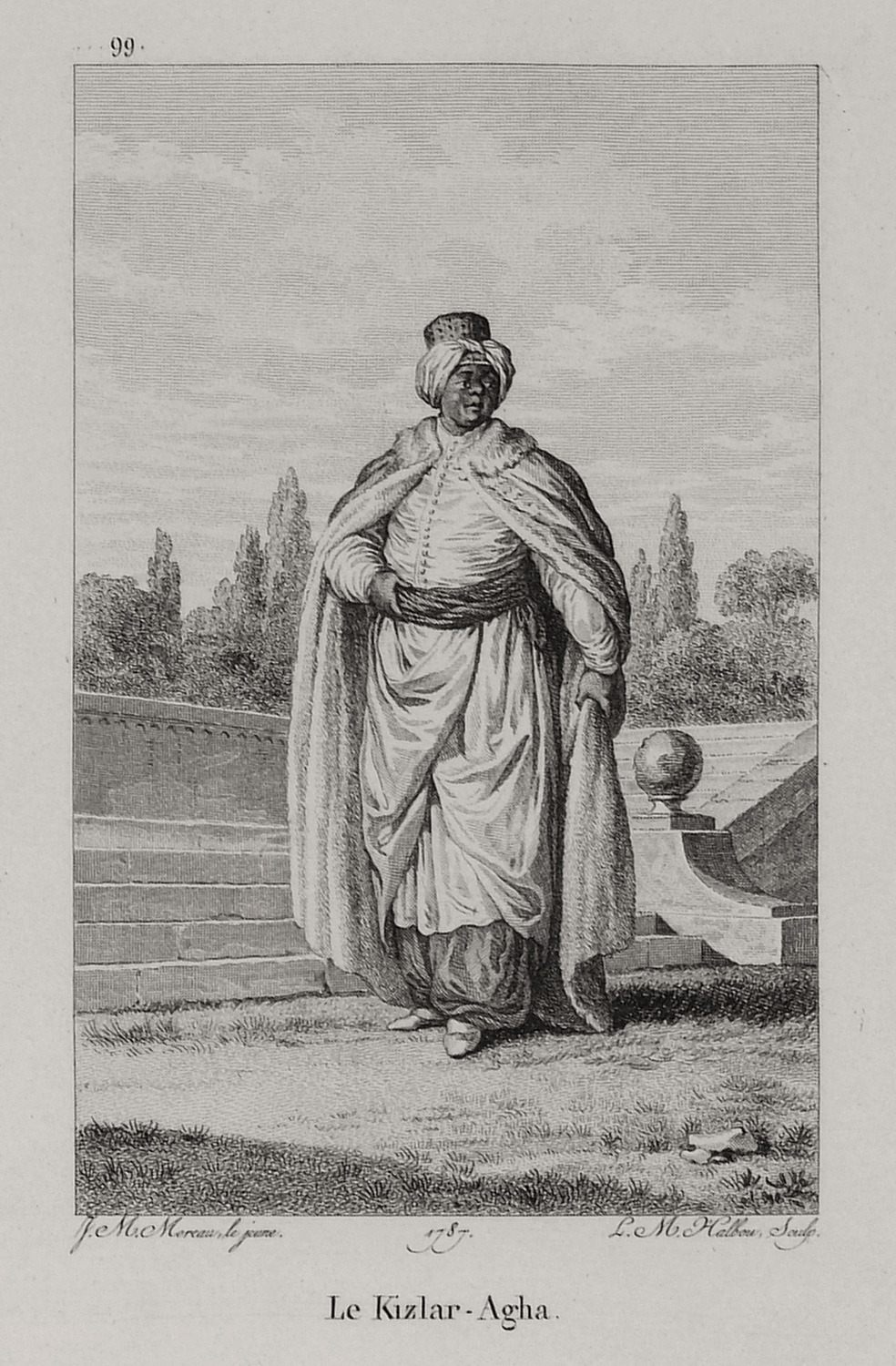

Le Kızlar Ağa, littéralement “chef des femmes”, fut l’un des personnages les plus puissants de l’histoire ottomane. Eunuque noir, esclave devenu dignitaire, il commandait au harem impérial, contrôlait les fondations pieuses les plus riches de l’empire et pesait sur les successions comme un ministre de l’intérieur invisible. Du XVIᵉ au XIXᵉ siècle, ces hommes sans descendance furent les architectes secrets d’un pouvoir à la fois intime et politique, un réseau de loyautés et de richesses s’étendant d’Istanbul à La Mecque.

Le titre de Kızlar Ağa apparaît sous le règne de Murad III, à la fin du XVIᵉ siècle. C’est l’époque où le harem devient l’un des centres vitaux de l’État, non seulement espace domestique mais cœur du pouvoir impérial. Murad, fasciné par les fastes persans et la discipline égyptienne, décide d’en confier la garde non plus aux eunuques blancs (traditionnellement venus des Balkans) mais aux eunuques noirs achetés sur les marchés du Nil et de la mer Rouge.

Le premier d’entre eux, Habeshi Mehmed Ağa, inaugure une tradition qui durera plus de trois siècles. Sous lui, la charge dépasse la simple surveillance des concubines : elle devient institution d’État. Le Kızlar Ağa est désormais le troisième personnage de l’empire après le grand vizir et le cheikh ul-islam.

Les eunuques noirs viennent majoritairement du Soudan, de la Nubie ou d’Abyssinie. Enfants enlevés ou vendus, ils étaient castrés dans des ateliers clandestins d’Égypte ou d’Abyssinie par des mains coptes ou juives (car l’islam interdisait la mutilation. Ceux qui survivaient au traumatisme) moins d’un sur dix ; étaient revendus à prix d’or pour servir dans les palais du Caire, puis d’Istanbul.

Dans la logique ottomane, un homme ainsi privé de descendance représentait le serviteur idéal : sans lignée, sans ambition héréditaire, sans tentation de mariage, il incarnait une loyauté absolue au sultan. À Topkapı, on formait ces jeunes esclaves à la discipline, aux usages de cour et à l’administration. Les plus intelligents devenaient scribes, intendants, gardiens des clés. Au sommet de cette hiérarchie se trouvait le Kızlar Ağa, nommé par le sultan lui-même, doté d’une résidence dans le palais et d’un domaine fiscal.

Le harem dont il avait la charge n’était pas seulement un lieu de plaisirs, mais une école du pouvoir. Les favorites y apprenaient les arts, les langues et la diplomatie féminine. Le Kızlar Ağa en contrôlait chaque mouvement. Il organisait le ravitaillement, filtrait les visiteurs, transmettait les messages de la valide sultane, la mère du souverain, et parfois même de la sultane favorite. Aucun ministre, fût-il grand vizir, n’entrait sans son autorisation. Le Kızlar Ağa détenait aussi une fonction essentielle : l’éducation des jeunes princes jusqu’à leur puberté. Il en connaissait les tempéraments, les ambitions, les peurs. En cas de crise de succession, cette connaissance intime se transformait en arme politique.

Mais le véritable cœur de son pouvoir était ailleurs. À partir de 1586, le sultan confia au Kızlar Ağa la gestion des waqfs du Haremeyn, ces immenses fondations pieuses qui finançaient les Lieux Saints de l’islam, La Mecque et Médine. Les revenus provenaient de terres, d’auberges, de marchés, parfois même de villages entiers. Chaque année, le Kızlar Ağa supervisait le convoi du sürre, la caravane des dons impériaux vers l’Arabie. À travers ce réseau économique, il disposait d’un budget colossal et d’une autonomie quasi totale.

En pratique, il contrôlait une partie des finances de l’empire. Certains waqfs couvraient des territoires aussi éloignés qu’Athènes ou Damas. Cette richesse permettait aux eunuques noirs de bâtir des mosquées, des écoles, des bains publics. Leurs noms sont encore gravés sur les pierres d’Istanbul, comme celui de Hacı Beşir Ağa, figure majeure du XVIIIᵉ siècle, qui fit construire la fontaine de Tophane et soutint les artistes de l’ère des Tulipes.

Cette ascension provoqua des jalousies. Les vizirs voyaient d’un mauvais œil cette puissance parallèle, née au cœur du sérail mais indépendante de la hiérarchie militaire et administrative. Pourtant, le sultan lui-même avait besoin de ce contrepoids. Dans un empire où la corruption rongeait l’administration, l’esclave eunuque offrait une garantie de fidélité ; car il devait tout au palais. En retour, il recevait une liberté paradoxale : lorsqu’il quittait le service, le Kızlar Ağa obtenait un acte de libération et un exil doré en Égypte, où il devenait gouverneur, marchand ou administrateur des waqfs qu’il avait gérés. Beaucoup moururent riches, fondateurs de mosquées et de fondations charitables au Caire.

Le pouvoir du Kızlar Ağa atteignit son apogée entre le XVIIᵉ et le XVIIIᵉ siècle, à l’époque du “Sultanat des Femmes”. Les grandes mères impériales (Kösem, Turhan, valide de Mehmed IV) gouvernaient depuis le harem. Elles trouvaient en ces eunuques des alliés sûrs. En 1651, le Kızlar Ağa Uzun Süleyman participa à la mise à mort de la toute-puissante Kösem Sultan pour appuyer la régence de Turhan. Sous Hacı Beşir Ağa, le poste devint une véritable vice-royauté intérieure : il pesait sur les nominations de vizirs, intercédait dans les procès, décidait des successions. L’Europe le savait : les ambassadeurs de Venise et de France s’assuraient toujours les faveurs du Kızlar Ağa avant de solliciter le sultan.

Mais l’âge d’or portait les germes de sa fin. Le XIXᵉ siècle apporta les réformes de Mahmud II, qui voulut moderniser l’État et briser les structures du vieux sérail. En 1834, la gestion des waqfs du Haremeyn fut retirée au Kızlar Ağa au profit d’un ministère des fondations. Les eunuques noirs perdirent leur monopole économique, puis leur influence politique. Le harem lui-même fut réorganisé, vidé de son pouvoir symbolique. À la veille des révolutions jeunes-turques de 1908, la fonction ne subsistait plus que comme vestige cérémoniel, ombre d’un monde disparu.

Pourtant, le souvenir de ces hommes singuliers demeure. Leur histoire condense toutes les contradictions de l’empire ottoman : un pouvoir impérial fondé sur la servitude, une élite noire au service d’un sultan blanc, des esclaves gouvernant des libres. Leur mutilation, loin d’être seulement une tragédie physique, fut le prix d’une proximité inouïe avec la souveraineté. Leur fidélité sans lignée fit d’eux les gardiens de la dynastie.

Leur présence dans le harem illustre aussi la profondeur raciale de l’empire : l’Afrique y fut non pas périphérie mais source. Ces eunuques incarnaient le lien entre la Méditerranée et le monde noir, entre l’islam du désert et celui des cours impériales. Les archives ottomanes montrent que beaucoup portaient encore leur prénom africain, précédé du titre de “Habeshi” ou “Sudani”. Dans un empire multiracial, ils furent les seuls Africains à tenir un rôle institutionnel central.

Leur pouvoir fut aussi un pouvoir de la mémoire. Ils bâtirent des mosquées, financèrent des écoles, rédigèrent des chroniques. Leurs waqfs demeurent, silencieux mais présents, dans la pierre d’Istanbul, du Caire et de Médine. En eux se cristallise la face invisible de l’État ottoman ; un empire où la maison du sultan était le miroir du monde, et où les esclaves noirs gardaient la clef de la souveraineté.

Quand le dernier Kızlar Ağa fut aboli au début du XXᵉ siècle, c’est tout un pan de la vieille civilisation palatine qui s’éteignit. Topkapı devint musée, le harem un décor pour visiteurs étrangers. Le pouvoir s’était déplacé vers les ministères et les armées. Mais dans l’histoire de l’islam ottoman, le Kızlar Ağa reste la figure la plus fascinante : celle d’un homme sans descendance qui gouverna l’intimité du trône, d’un serviteur devenu seigneur, d’une voix venue d’Afrique qui murmurait à l’oreille des sultans.

Notes et références

- Hathaway, Jane. Beshir Agha: Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem. Oxford University Press, 2005.

- Junne, George H. The Black Eunuchs of the Ottoman Empire: Networks of Power in the Court of the Sultan. I.B. Tauris, 2016.

- Scholz, Piotr O. Eunuchs and Castrati: A Cultural History. Markus Wiener Publishers, 2001.

- Freely, John. Inside the Seraglio: Private Lives of the Sultans in Istanbul. Penguin Books, 2000.

- Imber, Colin. The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power. Palgrave Macmillan, 2002.

- Necipoğlu, Gülru. Architecture, Ceremonial, and Power: The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. MIT Press, 1991.

- Tayyarzade Ahmed Ata. Tarih-i Ata. Istanbul, 1876.

- Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmanî. Istanbul, 1890–1895.

- Hathaway, Jane. “The Role of the Chief Eunuch in Ottoman Politics and Religion.” International Journal of Middle East Studies, vol. 34, 2002, pp. 231–255.

- Faroqhi, Suraiya. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. I.B. Tauris, 2005.

- Shaw, Stanford J. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 1. Cambridge University Press, 1976.

- İnalcık, Halil. The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600. Phoenix Press, 1997.

- Finkel, Caroline. Osman’s Dream: The History of the Ottoman Empire. Basic Books, 2005.

- Hoca Sadeddin Efendi. Tacü’t-Tevarih (La Couronne des Chroniques).

- Hathaway, Jane. “The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of the Chief Eunuch.” Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 4, 2004.

- British Museum Archives. “Illustrations of the Chief Black Eunuch (Kizlar Agha).” Ottoman Collection, 18th century.

- Hathaway, Jane. The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516–1800. Pearson Longman, 2008.

- Zilfi, Madeline C. Women and Slavery in the Late Ottoman Empire: The Design of Difference. Cambridge University Press, 2010.

- Faroqhi, Suraiya & Kate Fleet (eds.). The Cambridge History of Turkey, Vol. 2: The Ottoman Empire as a World Power, 1453–1603. Cambridge University Press, 2012.

- Hathaway, Jane & Thomas Philipp (eds.). The Arab Lands in the Ottoman Era: Essays in Honor of Albert Hourani. Markus Wiener Publishers, 2004.