On nous a appris l’esclavage atlantique, les bateaux négriers et les plantations des Amériques. Mais bien avant cela, et pendant treize siècles, un autre esclavage a saigné l’Afrique : la traite arabo-musulmane. Du commerce transsaharien aux marchés de Zanzibar, de la révolte des Zanj à la mutilation des eunuques, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains ont été capturés, déportés et effacés des mémoires. Cette histoire longue, brutale et encore méconnue reste l’un des grands silences des manuels scolaires.

L’esclavage oublié : du commerce transsaharien aux sultans de l’océan Indien

Dans l’imaginaire collectif et dans les manuels scolaires, l’histoire de l’esclavage des Noirs s’écrit presque toujours au rythme de la traversée de l’Atlantique : les navires négriers européens, la déportation vers les Amériques, les plantations de sucre et de coton. Cette mémoire, bien qu’essentielle, n’épuise pas le sujet. Car il existe un autre pan de l’histoire, plus ancien, plus long, et tout aussi brutal : celui de l’esclavage des Africains par les Arabes.

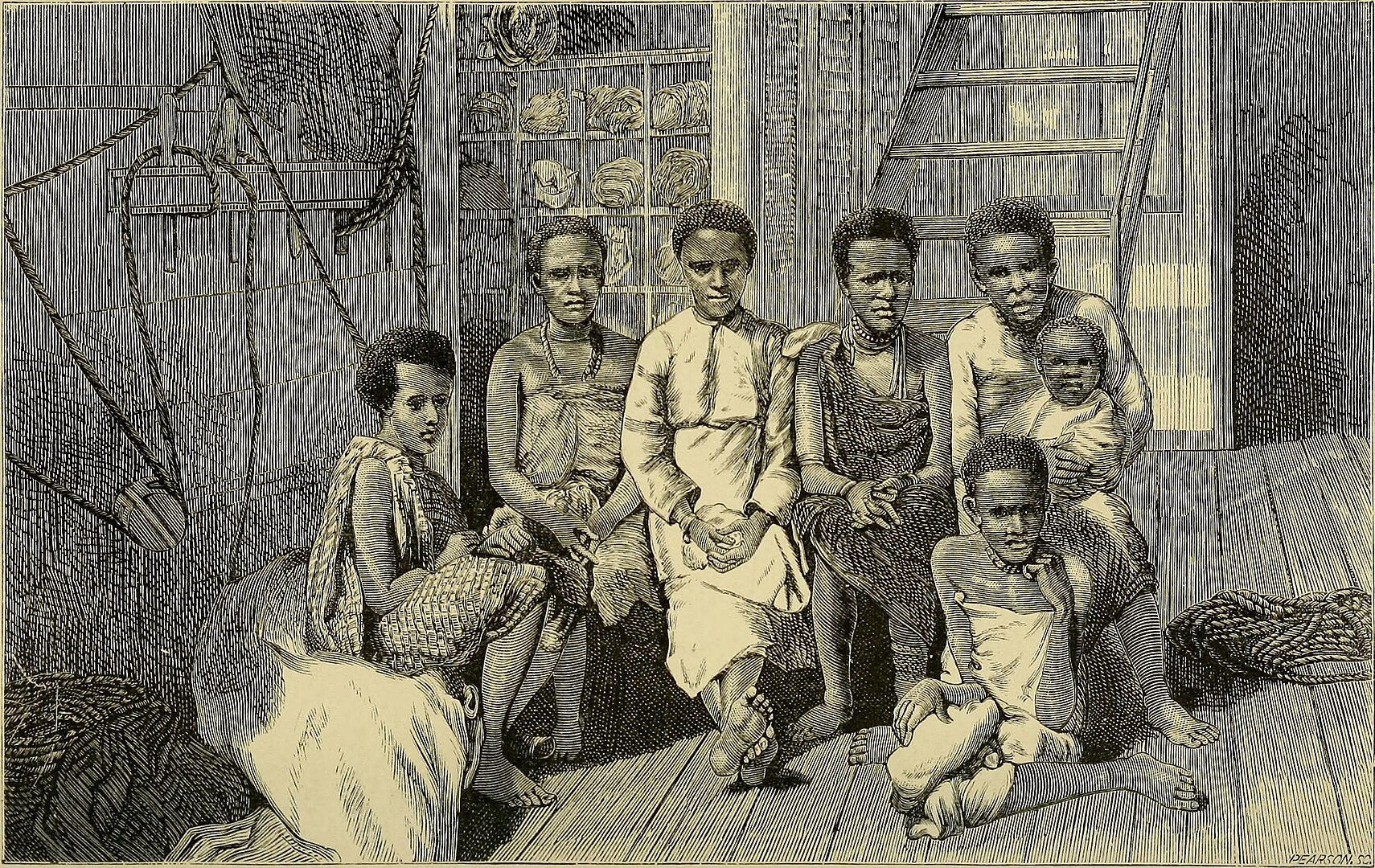

Dès le VIIᵉ siècle, avec l’expansion islamique, se mettent en place des réseaux de traite transsaharienne et orientale qui vont alimenter pendant près de treize siècles les marchés du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de la Perse, de l’Inde et jusqu’à la Chine. Caravaniers et marchands capturent, achètent ou troquent des hommes, des femmes et des enfants noirs destinés à servir comme soldats, domestiques, concubines, artisans ou porteurs.

Cette histoire, qui se poursuit jusqu’à des abolitions très tardives (l’Arabie saoudite en 1962, la Mauritanie en 1981) reste pourtant marginale dans les programmes scolaires. Alors que des millions d’Africains ont disparu dans ces routes caravanières ou ont vu leur descendance effacée par la pratique massive de la castration, l’esclavage arabo-musulman demeure un angle mort de la mémoire publique.

Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette traite, dont l’ampleur et la durée rivalisent avec la traite atlantique, reste-t-elle si peu enseignée ? Ce sont ces zones d’ombre que Nofi propose d’explorer, en rappelant 7 faits rarement évoqués sur l’esclavage des Noirs dans le monde arabo-musulman.

1. Une traite plus ancienne que la traite atlantique

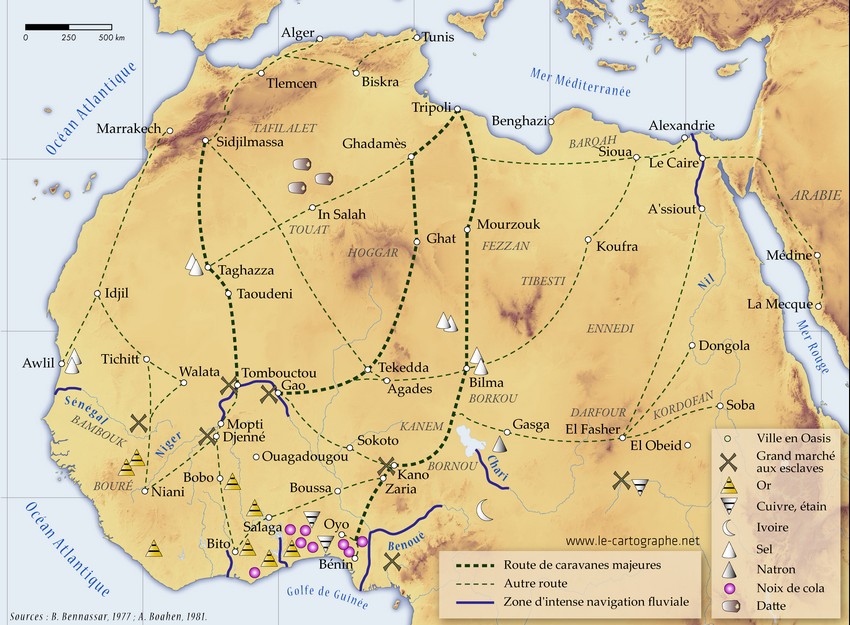

L’esclavage des Noirs par les Arabes ne naît pas avec l’Europe coloniale : il lui est antérieur de plusieurs siècles. Dès le VIIᵉ siècle, au moment de l’expansion arabe et de l’islamisation du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, des réseaux de traite se structurent. Les armées et les caravanes musulmanes pénètrent le Sahara, établissant des routes marchandes reliant le Sahel aux grandes cités du Maghreb et du Moyen-Orient.

Ces routes caravanières (reliant Gao, Tombouctou ou Kano à Tripoli, Tunis et Le Caire) alimentent pendant des siècles un marché d’esclaves africains. Les captifs y sont destinés à des usages multiples : domestiques dans les foyers urbains, soldats dans les armées, concubines dans les harems, artisans dans les ateliers, ou encore porteurs sur les routes désertiques.

Le système ne se limite pas au monde arabe. Via la mer Rouge, le golfe Persique et l’océan Indien, les marchands musulmans exportent aussi des captifs vers l’Inde, la Perse et parfois jusqu’à la Chine. Ce commerce forma un axe majeur de l’économie islamique médiévale, bien avant que l’Europe ne commence à organiser sa propre traite.

Comparativement, la traite arabo-musulmane commence près de sept siècles avant la traite atlantique. Quand les premiers navires portugais accostent sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest au XVe siècle, la capture et la déportation d’Africains vers le Nord et l’Est sont déjà une réalité vieille de plusieurs générations.

Cette antériorité explique en partie la profondeur de l’empreinte de l’esclavage dans les structures sociales du monde musulman : il ne s’agit pas d’un épisode conjoncturel, mais d’un système inscrit dans la longue durée historique.

2. Le commerce transsaharien : la colonne vertébrale

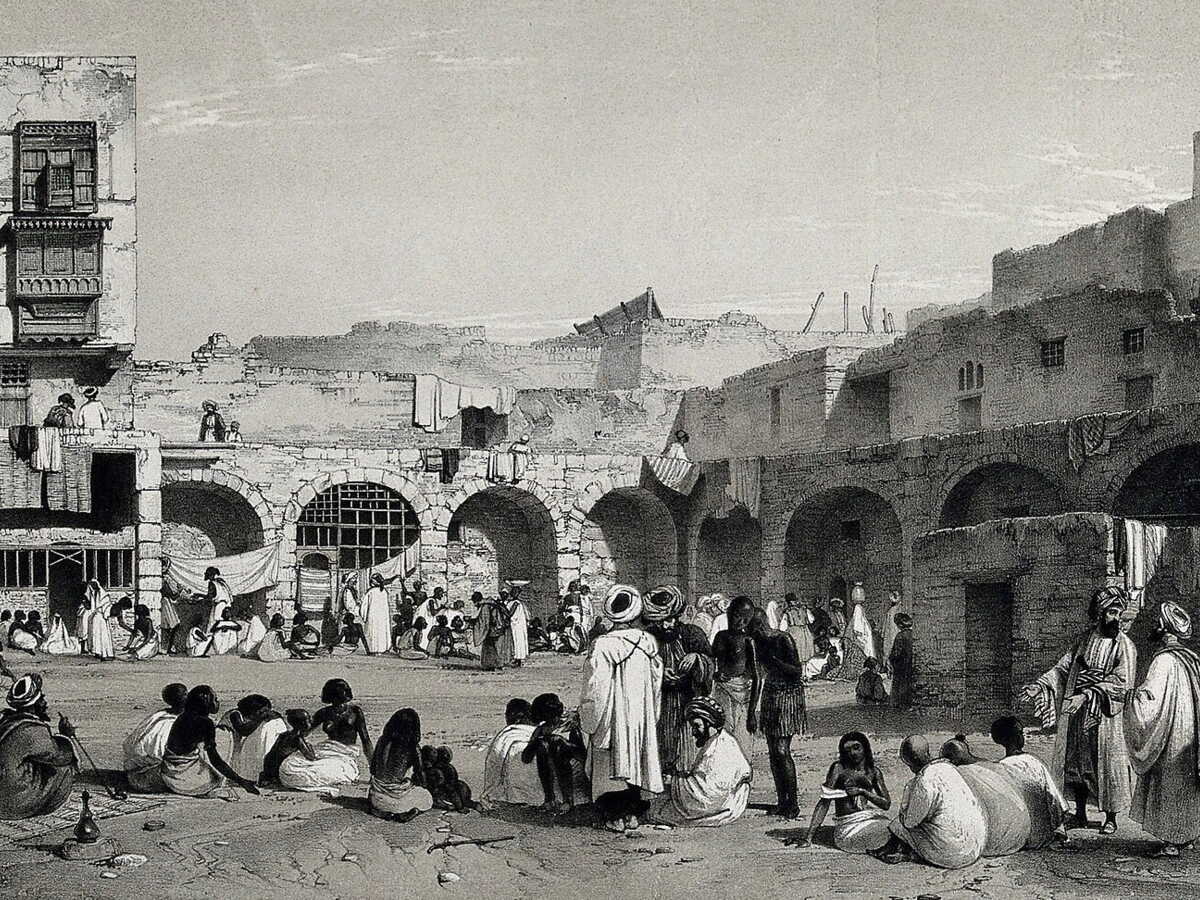

Le cœur battant de la traite arabo-musulmane des Noirs se situe dans le Sahara, ce désert qui, loin d’être une barrière, fut une véritable artère économique reliant l’Afrique subsaharienne au Maghreb et au Proche-Orient. Dès le Moyen Âge, de grandes routes caravanières partent de Gao, Tombouctou ou Kano pour rejoindre Tripoli, Tunis ou Le Caire.

Ces expéditions sont gigantesques : des milliers de chameaux chargés de sel, d’or et, bien sûr, d’êtres humains. Les esclaves capturés dans les royaumes du Sahel ou lors de razzias plus au sud sont contraints de marcher des centaines, parfois des milliers de kilomètres. Beaucoup meurent d’épuisement, de soif ou de maladies en route.

Arrivés dans les cités du Nord, les survivants connaissent des destins variés. Certains deviennent porteurs et travailleurs agricoles dans les oasis, d’autres sont castrés pour servir comme eunuques dans les harems et les palais, d’autres encore sont affectés à des tâches domestiques, artisanales ou militaires.

Le rôle central de cette traite est assuré par les grands empires arabo-musulmans : les Omeyyades et les Abbassides, qui intégrèrent rapidement les captifs africains dans leurs structures, mais aussi plus tard les Mamelouks d’Égypte, qui firent de l’esclavage un pilier de leur pouvoir.

Sur plus de dix siècles, les historiens estiment que plusieurs millions de captifs noirs furent ainsi déportés par le biais de la traite transsaharienne. Si les chiffres exacts sont difficiles à établir en raison du manque de registres précis, la durée et la régularité de ce commerce en font l’un des plus longs et des plus destructeurs de l’histoire mondiale.

En somme, le Sahara, souvent perçu comme une frontière naturelle, fut en réalité la colonne vertébrale de l’asservissement de générations entières d’Africains vers le monde arabo-musulman.

3. Les “Zanj” : esclaves noirs en Irak et la grande révolte (869–883)

Parmi les épisodes les plus marquants de l’esclavage arabo-musulman figure la révolte des Zanj en Irak, au IXᵉ siècle. Le terme “Zanj” désigne les esclaves noirs originaires de la côte orientale de l’Afrique (Zanzibar, Tanzanie, Comores) capturés par les marchands arabes et transportés vers le golfe Persique.

Ces captifs étaient principalement employés dans les marais de Basse-Mésopotamie, au sud de l’actuel Irak. Leur tâche consistait à drainer les terres marécageuses, sous un soleil implacable, pour en faire des zones agricoles. Les conditions de travail étaient effroyables : chaleur, maladies, absence de nourriture suffisante.

En 869, un soulèvement éclate. Des milliers de Zanj, harassés par des années d’oppression, prennent les armes sous la direction d’un chef charismatique, Ali ibn Muhammad. Le mouvement prend rapidement une ampleur considérable, mobilisant des dizaines de milliers d’esclaves et attirant à lui d’autres mécontents, y compris des pauvres libres.

Pendant près de 14 ans, les Zanj tiennent tête aux armées abbassides. Ils établissent même une sorte d’État insurgé, avec des bases fortifiées, une hiérarchie militaire et des incursions victorieuses jusqu’aux portes de Bassora. Ce fut la première grande insurrection servile du monde islamique, un événement qui ébranla durablement le califat.

La répression fut finalement impitoyable. En 883, les forces abbassides reprennent le contrôle, massacrant les insurgés et réinstallant l’ordre. Mais l’épisode laisse une trace profonde : il rappelle que, bien avant Haïti en 1791, les esclaves noirs avaient déjà tenté de briser leurs chaînes dans des révoltes massives, souvent effacées de la mémoire collective.

La révolte des Zanj incarne ainsi à la fois l’extrême brutalité du système et la capacité de résistance des esclaves, trop souvent réduits au silence dans les récits historiques.

4. Les eunuques : une mutilation massive

L’un des aspects les plus méconnus (et les plus terrifiants) de l’esclavage arabo-musulman fut la pratique de la castration systématique d’une partie des captifs. Les jeunes garçons africains, capturés lors de razzias ou de caravanes, étaient mutilés pour devenir eunuques, destinés à servir dans les harems, les palais, ou comme gardiens des trésors et des cours royales.

Cette pratique, largement répandue du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord, représentait une véritable industrie de la mutilation. Les opérations étaient rudimentaires, effectuées sans hygiène, souvent par des trafiquants spécialisés. Le taux de mortalité était effroyable : selon certains récits, jusqu’à 90 % des garçons castrés mouraient des suites de l’intervention. Seuls les survivants étaient ensuite vendus à prix d’or, considérés comme des serviteurs fiables puisqu’incapables de fonder une descendance ou de menacer les lignages.

Ironie tragique : certains de ces eunuques, en particulier dans les cours abbassides, ottomanes ou mameloukes, purent gravir les échelons et former une élite servile influente, occupant des postes administratifs ou militaires de premier plan. Mais leur ascension se fit au prix d’un véritable génocide silencieux, qui a littéralement effacé des générations entières d’hommes africains.

C’est ici une différence majeure avec la traite atlantique : dans le monde arabo-musulman, la castration systématique a conduit à une raréfaction drastique des descendants d’esclaves africains. Là où les Amériques ont vu naître d’importantes communautés afro-descendantes, la mémoire de la traite arabo-musulmane demeure plus fragmentée, en partie parce que les traces biologiques et démographiques ont été volontairement détruites.

Cette mutilation de masse constitue l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire de l’esclavage : une violence non seulement physique, mais aussi généalogique, visant à briser la continuité des lignées africaines.

5. La traite orientale : Zanzibar, Oman et l’océan Indien

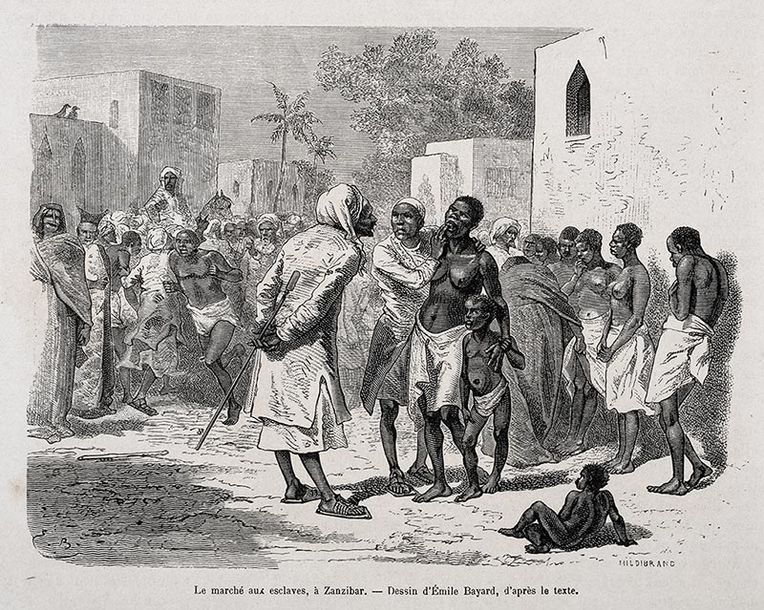

Si le Sahara fut la colonne vertébrale de l’esclavage arabo-musulman, l’océan Indien en constitua l’autre grand théâtre, avec Zanzibar pour capitale. Au XIXᵉ siècle, l’île devint la plaque tournante du trafic négrier oriental, sous l’autorité du sultanat d’Oman, qui contrôlait la côte swahilie.

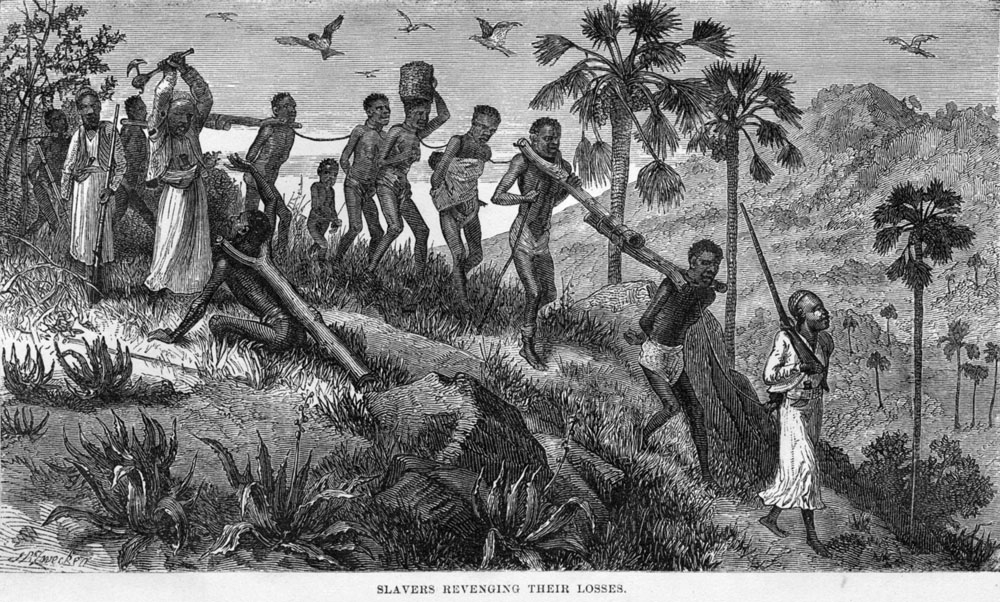

Les caravanes venues de l’intérieur de l’Afrique orientale (notamment du Tanganyika et du Mozambique) amenaient des milliers de captifs jusqu’à la côte. De là, ils étaient embarqués sur des boutres à destination de l’Arabie, de la Perse et parfois de l’Inde. Les marchés aux esclaves de Zanzibar fonctionnaient à ciel ouvert, organisés en grandes enchères publiques.

Les hommes étaient souvent envoyés dans les plantations de clous de girofle, qui firent la richesse de l’île, ou dans l’agriculture de l’Arabie orientale. Les femmes, quant à elles, alimentaient en grand nombre les harems et les marchés de concubines du monde musulman, perpétuant une traite fondée sur une forte dimension sexuelle.

Les horreurs de ces caravanes furent documentées par plusieurs voyageurs européens. Le missionnaire écossais David Livingstone dénonça les colonnes interminables de captifs enchaînés, affamés et battus, dont une grande partie mourait en route avant même d’atteindre Zanzibar. L’explorateur Richard Burton évoqua les marchés grouillants où des enfants étaient exposés comme des marchandises.

À travers Zanzibar, l’esclavage des Noirs prit une dimension planétaire, irriguant tout l’océan Indien et reliant l’Afrique à l’Asie. Ce système, pourtant massif au XIXᵉ siècle, reste largement absent des récits scolaires, alors qu’il constitua l’un des chapitres les plus visibles et les plus documentés de la traite arabo-musulmane.

6. Une abolition très tardive

Si la traite atlantique fut officiellement interdite par les puissances européennes au début du XIXᵉ siècle (1807 pour la Grande-Bretagne, 1815 au Congrès de Vienne, 1848 pour la France), la traite arabo-musulmane, elle, continua de prospérer bien après.

Les pressions européennes conduisirent à quelques traités au XIXᵉ siècle, notamment avec le sultanat de Zanzibar, mais la réalité fut celle de résistances et de contournements constants. Les marchés d’esclaves de l’océan Indien, de la mer Rouge et du Sahara restèrent actifs jusque tard dans le XXᵉ siècle.

Les abolitions officielles témoignent de cette extrême lenteur :

- Arabie saoudite : abolition formelle en 1962, sous la pression des Nations unies.

- Oman : abolition en 1970, lorsque le sultan Qabous prit le pouvoir avec l’appui britannique.

- Mauritanie : abolition en 1981, mais sans criminalisation effective avant… 2007.

Et encore aujourd’hui, des formes contemporaines d’esclavage persistent : servitude domestique en Arabie et dans les pays du Golfe, statuts de castes serviles en Mauritanie, travail forcé au Soudan. Ces réalités rappellent que l’héritage de la traite arabo-musulmane ne s’est pas effacé avec des décrets, mais continue de marquer profondément les sociétés.

En termes de durée, la comparaison est frappante : la traite transatlantique a duré environ quatre siècles, de la fin du XVe siècle au XIXᵉ. La traite arabo-musulmane, elle, s’étend sur près de treize siècles (du VIIᵉ au XXᵉ), ce qui en fait l’un des systèmes d’asservissement les plus longs de l’histoire humaine.

Ainsi, loin d’être une page close du passé, l’abolition tardive et incomplète de l’esclavage dans le monde arabo-musulman montre combien cette histoire reste vivante et douloureuse, et combien elle est encore occultée.

7. Une mémoire refoulée

Malgré son ampleur et sa longue durée, l’esclavage des Noirs dans le monde arabo-musulman demeure largement absent des manuels scolaires, en particulier dans l’espace francophone. L’attention éducative et mémorielle se concentre presque exclusivement sur la traite atlantique, laissant dans l’ombre treize siècles d’asservissement transsaharien et oriental.

Cette omission tient en partie à des rivalités mémorielles. Dans l’espace public, la mémoire de l’esclavage est souvent réduite à un récit centré sur l’Europe coloniale et les Amériques. Ce choix n’est pas neutre : il reflète une hiérarchie implicite des responsabilités historiques, qui tend à invisibiliser les autres acteurs (notamment arabes et musulmans) dans le système global de l’asservissement africain.

Sur le plan politique, cette asymétrie nourrit un débat sensible. Certains dénoncent une “sélectivité” dans la reconnaissance des crimes historiques, accusant les États et les institutions de privilégier une mémoire partielle, qui stigmatise l’Occident mais épargne d’autres régions du monde. D’autres craignent, à l’inverse, que soulever cette histoire ne serve de prétexte à relativiser ou à minimiser la traite atlantique.

Pourtant, il ne s’agit pas de mettre les mémoires en concurrence, mais d’élargir le champ de la connaissance. Car pour la diaspora noire, intégrer cette histoire refoulée est essentiel : elle permet de comprendre que l’asservissement des Africains fut un phénomène global, qui toucha aussi bien l’Atlantique que le Sahara et l’océan Indien.

Réintégrer la mémoire de la traite arabo-musulmane dans les récits scolaires et publics, c’est redonner une visibilité à des millions de vies brisées, et reconnaître enfin la totalité du drame de l’esclavage.

L’histoire totale de l’esclavage noir reste à écrire

Réduire l’histoire de l’esclavage des Noirs à la seule traversée de l’Atlantique revient à tronquer la réalité d’un phénomène mondial. Si les navires négriers européens ont marqué les mémoires et les imaginaires, le monde arabo-musulman a lui aussi bâti une partie de sa puissance et de sa richesse sur l’asservissement de millions d’Africains, déportés à travers le Sahara, la mer Rouge et l’océan Indien.

Cet esclavage, qui dura près de treize siècles, a laissé des traces profondes, bien que souvent invisibles : des généalogies interrompues par la castration, des cultures effacées par la dispersion, des traumatismes qui se perpétuent dans les sociétés du Sahel, du Maghreb et du Moyen-Orient. Pourtant, cette mémoire demeure refoulée, éclipsée par le récit dominant de la traite atlantique.

Reconnaître cette histoire n’implique pas de hiérarchiser les mémoires, encore moins de les opposer. Il s’agit au contraire d’élargir notre compréhension pour restituer l’ampleur universelle de l’asservissement des Africains. En intégrant la traite arabo-musulmane dans la mémoire collective, au même titre que la traite atlantique, nous construisons une histoire plus complète, plus juste, et donc plus fidèle à la réalité.

L’histoire totale de l’esclavage noir reste à écrire. Et tant qu’elle restera fragmentaire, la mémoire de millions de victimes demeurera incomplète.

Notes et références

- Lewis, Bernard. Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry. Oxford University Press, 1990.

- Hunwick, John & Troutt Powell, Eve. The African Diaspora in the Mediterranean Lands of Islam. Markus Wiener Publishers, 2002.

- Segal, Ronald. Islam’s Black Slaves: The Other Black Diaspora. Farrar, Straus & Giroux, 2001.

- Fage, J.D. A History of Africa. Routledge, 2001.

- Lovejoy, Paul E. Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa. Cambridge University Press, 2012.

- Popovic, Alexandre. La révolte des esclaves en Irak au IIIe/IXe siècle : révolte des Zanj. Mouton, 1976.

- Hogendorn, Jan S. & Lovejoy, Paul E. Slow Death for Slavery: The Course of Abolition in Northern Nigeria 1897–1936. Cambridge University Press, 1993.

- Toledano, Ehud R. Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East. University of Washington Press, 1998.

- Harris, Marvin. Cannibals and Kings: The Origins of Cultures. Vintage Books, 1978.

- Gordon, Murray. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, 1989.

- Hogendorn, Jan & Johnson, Marion. The Shell Money of the Slave Trade. Cambridge University Press, 1986.

- Klein, Martin A. Slavery and Colonial Rule in French West Africa. Cambridge University Press, 1998.

- Human Rights Watch. Mauritania’s Abolished Slavery Yet Lives On. Rapport HRW, 2002.