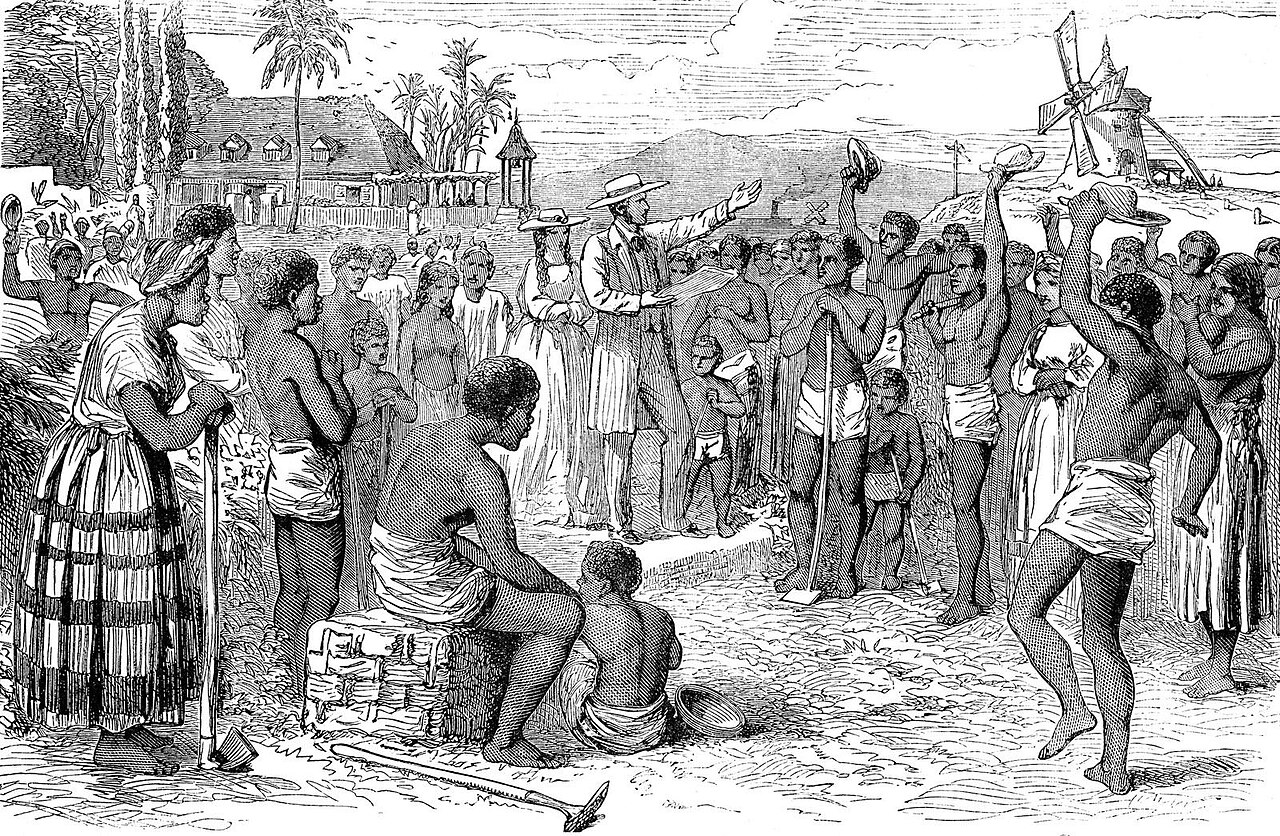

On croit souvent que l’abolition de l’esclavage fut un acte de justice réparatrice. En réalité, dans au moins 6 pays européens, ce ne sont pas les esclaves qui furent dédommagés, mais leurs maîtres. Des milliards furent versés aux planteurs, tandis que les affranchis sortaient libres… mais sans terres, sans capital, et sans réparation.

Quand l’abolition enrichit les maîtres

L’histoire officielle aime à présenter l’abolition de l’esclavage comme un moment de triomphe moral, l’heure où l’Europe aurait enfin reconnu l’humanité des Africains réduits en servitude. Les proclamations de liberté, gravées sur des décrets et célébrées dans les métropoles, semblaient marquer la fin d’une ère de souffrance. Mais derrière ces discours exaltés se cache un paradoxe glaçant : l’abolition fut d’abord une victoire financière… pour les maîtres.

Du Royaume-Uni à la France, du Danemark aux Pays-Bas, l’émancipation ne fut pas conçue comme une réparation pour les victimes, mais comme une indemnisation massive des propriétaires. Les esclaves furent déclarés libres, mais sans terres, sans ressources, sans compensation pour les générations volées. Le poids de la dette coloniale fut reporté sur les contribuables européens, qui enrichirent ainsi ceux qui avaient bâti leurs fortunes sur la servitude.

Dès lors, une question traverse toute cette histoire : comment l’Europe a-t-elle pu transformer un acte de justice attendu depuis des siècles en un dispositif qui a récompensé les exploiteurs plutôt que les opprimés ?

Le principe du “droit de propriété”

Si l’abolition des traites et de l’esclavage paraît aujourd’hui une évidence morale, il faut se replacer dans la logique juridique et économique du XIXᵉ siècle pour comprendre le paradoxe des indemnités. Dans les codes coloniaux européens, l’esclave n’était pas un sujet de droit, mais un objet de propriété, classé juridiquement comme un bien meuble au même titre qu’un cheval, une maison ou un champ.

Cette fiction légale avait une conséquence directe : libérer un esclave n’était pas reconnu comme rendre un droit à une personne, mais comme priver un propriétaire de son bien. Or, dans les régimes européens, la protection de la propriété privée était un principe sacré, inscrit dans les constitutions et les chartes libérales. Dès lors, l’émancipation fut conçue non comme un droit des opprimés, mais comme une expropriation indemnisée des maîtres.

Les débats parlementaires des années 1830–1860 montrent à quel point la question fut dominée par le souci de ne pas heurter les colons et les planteurs. Les lobbies coloniaux (puissants propriétaires de sucreries, de plantations de café, de champs de coton) pesaient lourd dans les Assemblées. Ils agitaient le spectre d’un effondrement économique si l’esclavage disparaissait brutalement. Dans certains cas, ils menaçaient même de sécession ou de révolte coloniale.

Ainsi, les États européens adoptèrent une logique d’“abolition compensée” : la liberté des esclaves devenait possible, mais au prix de transferts financiers massifs vers ceux qui avaient prospéré sur leur exploitation. Les esclaves, eux, sortaient des plantations libres mais sans terres, sans argent, et souvent liés par de nouveaux systèmes de dépendance (engagisme, contrats forcés, travail obligatoire).

En somme, l’abolition fut, pour les colonisés, une promesse tronquée : elle consacra la liberté sur le papier, mais sur le terrain, elle valida surtout la primauté du droit de propriété des maîtres.

1. La Grande-Bretagne (1833)

Parmi les puissances coloniales, c’est la Grande-Bretagne qui mit en place le mécanisme d’indemnisation le plus spectaculaire. Lorsque le Parlement adopte en 1833 l’abolition de l’esclavage dans l’ensemble de l’Empire, la décision s’accompagne d’un dispositif financier colossal : une indemnité de 20 millions de livres sterling est votée pour dédommager les propriétaires. À l’époque, ce montant représente près de 40 % du budget annuel de l’État britannique, l’équivalent d’environ 16 milliards d’euros actuels.

Comment réunir une telle somme ? Le gouvernement contracte un emprunt gigantesque auprès de la Banque d’Angleterre et de la maison Rothschild. Ce prêt, destiné à apaiser les planteurs de Jamaïque, de Barbade, de Guyane ou de Trinidad, fut tellement lourd qu’il ne fut totalement remboursé par le contribuable britannique qu’en… 2015. Autrement dit, les citoyens du Royaume-Uni ont continué, jusqu’au XXIᵉ siècle, à payer les dettes contractées pour compenser les esclavagistes de 1833.

Cette manne enrichit des milliers de familles aristocratiques et bourgeoises. Les archives de l’University College London (Legacies of British Slave-ownership) ont montré que de grandes dynasties politiques et économiques en bénéficièrent : la famille de l’ancien Premier ministre William Gladstone, dont le père toucha plus de 100 000 £ d’indemnité, ou encore les ancêtres de l’ancien Premier ministre David Cameron.

Ainsi, loin d’être une réparation en faveur des victimes, l’abolition britannique devint une redistribution en faveur des élites esclavagistes, consolidant leurs fortunes pour plusieurs générations. Pendant ce temps, les esclaves libérés recevaient la “liberté”… mais sans terres, sans capital, et souvent contraints à rester sur les plantations comme “apprentis” sous contrat jusqu’en 1838.

2. La France (1848)

En 1848, la IIᵉ République proclame l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises. La figure de Victor Schœlcher est mise en avant comme l’incarnation humaniste de cette libération. Mais derrière la geste républicaine se cache un compromis économique lourd : l’État français prévoit le versement de 126 millions de francs-or en indemnités… non pas aux anciens esclaves, mais aux planteurs et maîtres privés de “leurs biens”.

Ces sommes sont réparties entre les colons des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de Guyane et de La Réunion. Dans certains cas, de riches propriétaires perçoivent des dizaines de milliers de francs, assurant la pérennité de fortunes déjà bâties sur des décennies de travail servile.

Les affranchis, eux, ne reçoivent aucun dédommagement. Ils obtiennent la liberté juridique, mais dépourvus de terres et de moyens de subsistance, ils sont rapidement contraints d’accepter des contrats de travail inégaux, proches de la servitude. C’est le système dit de l’engagisme, par lequel des milliers de Noirs libérés, mais aussi d’Indiens importés ultérieurement, sont liés à des plantations pour garantir la continuité de la production sucrière.

Politiquement, la IIᵉ République instrumentalise l’abolition pour affirmer son identité progressiste et gagner la sympathie des abolitionnistes européens. Mais, dans les faits, la priorité reste de calmer la colère des planteurs et d’éviter une crise économique dans les colonies. L’État indemnise les maîtres pour acheter la paix sociale et préserver le sucre français.

Ainsi, l’abolition française de 1848, célébrée comme une victoire républicaine, fut en réalité aussi une rançon versée aux colons : une transaction financière qui trahit l’asymétrie fondamentale du système.

3. Le Danemark (1849–1850)

Lorsque le Danemark proclame officiellement l’abolition de l’esclavage dans ses colonies en 1848, la décision semble s’inscrire dans le sillage des mouvements humanistes qui traversent l’Europe. Mais sur le terrain, dans les îles Vierges danoises (Saint-Thomas, Saint-John et Sainte-Croix) l’abolition ne devient effective qu’en 1849, après une période de négociations tendues avec les planteurs.

En effet, les maîtres ne sont pas laissés à leurs pertes. Le gouvernement de Copenhague leur verse des indemnités financières, destinées à compenser la “disparition” de leur capital humain. Les esclaves, eux, n’obtiennent rien de plus que leur liberté théorique, souvent assortie d’une obligation de travail sur les mêmes plantations, faute d’alternative économique.

Ce cas danois illustre à la perfection une logique commune aux puissances européennes : l’abolition n’est pas pensée comme un acte moral radical, mais comme une transaction financière, une sorte de contrat d’État avec les planteurs. On achète la fin de l’esclavage comme on rachète une concession industrielle, en protégeant les intérêts des investisseurs.

Ainsi, dans un empire colonial certes plus modeste que ceux de la France ou de la Grande-Bretagne, le Danemark applique le même principe : la liberté n’est accordée qu’au prix d’une indemnisation généreuse aux maîtres, consacrant la primauté du droit de propriété sur toute autre considération.

4. Les Pays-Bas (1863)

Les Pays-Bas figurent parmi les nations européennes les plus tardives à abolir l’esclavage. Ce n’est qu’en 1863, sous la pression internationale et face à l’évolution du monde atlantique, que La Haye proclame la fin de l’esclavage dans ses colonies, notamment au Suriname et dans les Antilles néerlandaises.

Mais cette abolition tardive fut soigneusement encadrée pour préserver les intérêts des planteurs. Le gouvernement néerlandais alloua 12 millions de florins (une somme colossale pour l’époque) afin d’indemniser les propriétaires d’esclaves. Chaque maître reçut un dédommagement proportionnel au nombre d’êtres humains qu’il possédait.

Pour les anciens esclaves, en revanche, la liberté resta une promesse différée. La loi de 1863 imposa une période de “staatstoezicht” (surveillance de l’État) : dix années durant lesquelles les affranchis furent contraints de rester sur les plantations et de travailler pour leurs anciens maîtres, sous contrat obligatoire.

En clair, l’émancipation ne fut ni immédiate ni totale. Les hommes et femmes libérés de jure demeurèrent liés à leurs exploitants jusqu’en 1873, sous peine de sanctions. Ils ne reçurent aucune terre, aucun capital, et durent recommencer leur vie dans des conditions proches de celles de l’esclavage.

Cette double peine (compensation massive pour les maîtres, contrainte prolongée pour les anciens esclaves) illustre la logique néerlandaise : protéger l’économie de plantation avant de reconnaître la dignité des affranchis.

5. Le Portugal (1870s–1880s)

Le Portugal, puissance pionnière de la traite atlantique au XVe siècle, fut aussi l’un des derniers États européens à abolir l’esclavage dans ses colonies. Dans les années 1870–1880, sous la pression des grandes puissances et de la diplomatie britannique, Lisbonne finit par décréter l’émancipation progressive des esclaves dans ses territoires d’Afrique et du Cap-Vert.

Mais, comme ailleurs, cette abolition fut conçue comme une transaction économique destinée à ménager les intérêts des planteurs et commerçants. Dans les îles à forte production sucrière et cacaoyère, comme São Tomé-et-Príncipe ou certaines zones d’Angola et du Mozambique, des compensations financières furent accordées aux propriétaires afin d’atténuer l’impact de la disparition officielle de la main-d’œuvre servile.

L’État portugais, affaibli par une crise budgétaire chronique et la concurrence coloniale croissante de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, chercha avant tout à éviter l’effondrement de ses dernières colonies rentables. En indemnisant les maîtres, Lisbonne acheta la coopération des élites coloniales locales, au prix du sacrifice des affranchis.

Car pour les anciens esclaves, l’abolition se traduisit rarement par une liberté pleine et entière. Beaucoup furent reconvertis en “travailleurs libres sous contrat”, souvent contraints de rester sur les mêmes plantations, sans terres ni ressources. Dans certains cas, l’abolition ne fut qu’un changement d’étiquette juridique, tandis que les conditions de vie et de travail demeuraient proches de l’asservissement.

Ainsi, loin d’incarner un geste humaniste, la fin de l’esclavage portugais dans les colonies fut l’expression d’un empire sur le déclin, soucieux de préserver ses fragiles profits économiques plutôt que de réparer des siècles d’exploitation.

6. La Suède (1847)

Parmi les nations européennes ayant participé à l’esclavage colonial, la Suède occupe une place marginale, mais révélatrice. La petite île de Saint-Barthélemy, acquise à la France en 1784 et restituée en 1878, fut pendant près d’un siècle un port franc et une colonie suédoise où l’esclavage était pratiqué.

En 1847, la monarchie suédoise décrète l’abolition de l’esclavage dans l’île. Comme dans les grandes puissances coloniales, la mesure s’accompagne d’un vaste programme d’indemnisation des maîtres : plus de 2 millions de riksdaler sont versés aux propriétaires d’esclaves.

La logique est identique à celle observée en Grande-Bretagne ou en France : reconnaître la liberté des esclaves, mais sécuriser d’abord les intérêts économiques des planteurs et commerçants. Les affranchis de Saint-Barthélemy, comme ailleurs, n’obtiennent ni terres ni compensation, et demeurent pour la plupart dans des rapports de dépendance économique.

Ce cas est souvent oublié dans les récits globaux de l’abolition. Il montre pourtant que même un petit État scandinave, sans empire maritime comparable à celui de Londres ou de Paris, appliqua les mêmes logiques de “réparation” aux esclavagistes. L’abolition suédoise apparaît ainsi moins comme un geste moral que comme une mesure de bonne gestion coloniale.

Les grands absents : l’Espagne et la Belgique

L’Espagne

L’Espagne est l’un des derniers grands empires coloniaux à abolir l’esclavage. Dans ses possessions caribéennes (Porto Rico (1873) et surtout Cuba (1886)), la fin de l’esclavage survient très tardivement, sous la pression des mouvements abolitionnistes internationaux et des tensions politiques locales.

Contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France, Madrid ne mit pas en place d’indemnité formalisée et massive pour les planteurs. Mais la monarchie espagnole, soucieuse de ménager les puissantes élites créoles, instaura un système transitoire dit d’apprenticeship. Dans ce régime, les anciens esclaves devaient continuer à travailler pour leurs maîtres, sous contrat, parfois jusqu’à huit ans après leur “libération”. La liberté fut donc différée et partielle, et les planteurs purent maintenir leur domination économique presque intacte.

La Belgique

La Belgique constitue un cas particulier. En théorie, le royaume n’eut jamais à “abolir” l’esclavage, puisqu’il n’était pas officiellement reconnu dans le Congo devenu “État indépendant” sous Léopold II (1885–1908), puis colonie belge (1908–1960).

En pratique, cependant, le régime colonial belge imposa un travail forcé systémique, notamment dans l’extraction du caoutchouc et de l’ivoire. Les Congolais étaient contraints à des quotas inhumains, sous peine de mutilations, de violences et d’exécutions. Si ce système ne portait pas le nom d’esclavage, il en reproduisait toutes les logiques : absence de liberté, exploitation totale du corps, transmission d’une dette servile aux générations suivantes.

Ce “cas belge” interroge sur la définition même de l’esclavage : faut-il réserver ce mot à la propriété juridique d’êtres humains, ou inclure aussi les formes extrêmes de travail contraint et de terreur coloniale ? Quoi qu’il en soit, l’absence d’une abolition formelle n’a pas empêché la Belgique d’être l’un des régimes coloniaux les plus brutaux du XIXᵉ et du XXᵉ siècle.

L’injustice persistante

L’histoire retient l’abolition de l’esclavage comme une victoire morale, le moment où l’Europe, après des siècles de trafic et de servitude, a fini par reconnaître l’humanité des Africains asservis. Mais derrière cette célébration se cache une réalité amère : les réparations n’ont jamais été destinées aux victimes, mais aux exploiteurs. Les planteurs ont été indemnisés comme des propriétaires lésés, tandis que les esclaves libérés ont été abandonnés sans terres, sans capital, et souvent contraints de prolonger leur labeur sous de nouvelles formes de servitude.

Cette injustice a laissé une cicatrice profonde. L’absence totale de compensation aux anciens esclaves est devenue un traumatisme transgénérationnel, transmis de père en fils, de mère en fille, jusque dans la mémoire collective des diasporas africaines et caribéennes. Les familles esclavagistes, elles, ont conservé et transmis les richesses issues des indemnités, perpétuant des inégalités économiques encore visibles aujourd’hui.

La question demeure brûlante : les réparations doivent-elles être réclamées aujourd’hui, et à qui ? Aux États qui ont indemnisé les maîtres ? Aux institutions financières qui ont profité des emprunts ? Aux familles qui ont bâti leur fortune sur le sang et la sueur des esclaves ?

Une certitude s’impose : les dettes coloniales des planteurs ont été réglées depuis longtemps, honorées par les contribuables européens. Mais la dette morale, historique et économique envers les descendants des esclaves, elle, reste ouverte. Et tant qu’elle ne sera pas reconnue et assumée, l’abolition demeurera une promesse inachevée.

Notes et références

- Drescher, Seymour. Abolition: A History of Slavery and Antislavery. Cambridge University Press, 2009.

- Draper, Nicholas. The Price of Emancipation: Slave-Ownership, Compensation and British Society at the End of Slavery. Cambridge University Press, 2010.

- Hall, Catherine, Draper, Nicholas & al. Legacies of British Slave-Ownership Database. University College London, 2013.

- Schœlcher, Victor. Abolition de l’esclavage : examen critique du préjugé contre la couleur des Africains et des sang-mêlés. Paris, 1848.

- Daget, Serge. La répression de la traite des Noirs au XIXe siècle. Paris : Karthala, 1990.

- Oostindie, Gert. Paradise Overseas: The Dutch Caribbean, Colonialism and Its Transatlantic Legacies. Macmillan, 2005.

- Green-Pedersen, Svend E. “The History of the Danish Negro Slave Trade and Its Abolition.” Scandinavian Economic History Review, 1971.

- Clarence-Smith, William Gervase. The Third Portuguese Empire, 1825–1975: A Study in Economic Imperialism. Manchester University Press, 1985.

- Runciman, David. The Emancipation of the Swedish West Indies. Stockholm University Press, 1999.

- Scott, Rebecca J. Slave Emancipation in Cuba: The Transition to Free Labor, 1860–1899. Princeton University Press, 1985.

- Hochschild, Adam. Les fantômes du roi Léopold. Belfond, 1998.

- Naranjo Orovio, Consuelo. La esclavitud en las colonias españolas del Caribe. CSIC, 1992.

- Cooper, Frederick. Slavery, Emancipation and Colonial Rule in Africa. Heinemann, 2000.