Au-delà de l’assassinat de Malcolm X, une stratégie d’État : surveillance, infiltration, sabotage. Retour sur COINTELPRO, programme secret du FBI conçu pour neutraliser la contestation noire. Une guerre invisible, toujours inachevée.

Le programme COINTELPRO

Derrière ce nom bureaucratique (COINTELPRO, pour Counter Intelligence Program) se cache l’un des volets les plus sombres de l’histoire politique des États-Unis au XXᵉ siècle.

Mis en place en 1956 par le directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI), J. Edgar Hoover, le programme visait officiellement à « protéger la sécurité nationale contre les menaces internes ». En pratique, il s’agissait de neutraliser tout mouvement ou individu perçu comme radical, dissident ou subversif ; en dehors du spectre politique blanc, modéré, et dominant.

Les premières cibles furent les militants communistes, mais très vite, la machine s’est orientée vers les luttes pour les droits civiques et, surtout, vers les mouvements noirs en quête de dignité, de justice et d’autonomie. Parmi les organisations activement surveillées, infiltrées ou sabotées :

- Nation of Islam (NOI)

- Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)

- Southern Christian Leadership Conference (SCLC)

- Black Panther Party

- Revolutionary Action Movement (RAM)

Mais le programme ne se limitait pas aux mouvements afro-américains : les syndicats radicaux, les anticolonialistes, les militants chicanos, les féministes de la deuxième vague et les opposants à la guerre du Vietnam ont également été ciblés.

Dans une note classée confidentielle, datée du 4 mars 1968 (moins d’un mois avant l’assassinat de Martin Luther King) le FBI fixe ses objectifs de manière glaçante :

« Empêcher la montée d’un “Messie” noir capable d’unifier et d’électrifier le mouvement nationaliste noir. »

Cette formule (« Messie noir« ) revient à plusieurs reprises dans les documents internes.

Elle désigne une figure capable de donner un cadre idéologique, émotionnel et stratégique à la révolte noire. Le FBI craint moins les révoltes ponctuelles que leur convergence sous une bannière commune. C’est dans cette logique que Malcolm X fut identifié très tôt comme une menace majeure.

Il n’était pas seulement un orateur charismatique :

- Il proposait une lecture systémique du racisme ;

- Il défendait une stratégie d’autonomie communautaire ;

- Il esquissait des ponts entre luttes nationales et internationales, entre Harlem, Accra et Alger.

Dans l’esprit de Hoover, cela suffisait à faire de lui un candidat à la “neutralisation” ; une notion floue qui englobait surveillance, intimidation, sabotage, isolement, et parfois, complicité dans des assassinats.

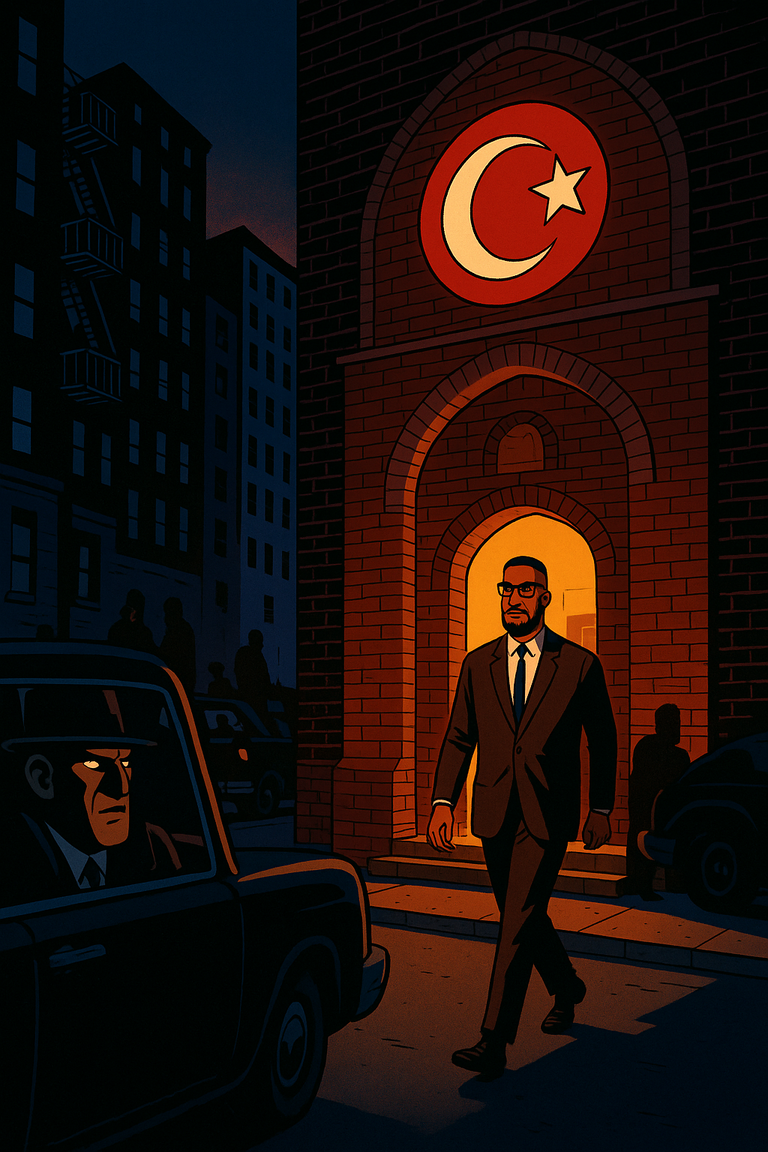

Malcolm X sous surveillance constante

Très tôt, Malcolm X devient une cible prioritaire du FBI. Dès qu’il émerge publiquement au sein de la Nation of Islam dans les années 1950, ses discours, sa stature charismatique et sa rhétorique radicale attirent l’attention des services de renseignement.

Pour le Bureau dirigé par J. Edgar Hoover, l’équation est simple : plus un leader noir gagne en popularité et en pouvoir symbolique, plus il représente une menace à neutraliser.

Le FBI déploie contre Malcolm X l’ensemble de son arsenal de surveillance :

- Écoutes téléphoniques systématiques de ses lignes personnelles et organisationnelles ;

- Recrutement d’informateurs internes dans les mosquées affiliées à la NOI, dont certains étaient directement placés dans son entourage immédiat ;

- Comptes rendus d’activités quotidiennes, couvrant ses discours, ses voyages, ses relations avec des diplomates africains ou arabes, ses alliances politiques émergentes ;

- Contrôle indirect des médias, pour encadrer sa représentation publique, notamment via des campagnes de discrédit.

Ces pratiques, longtemps niées, ont été révélées par la loi sur la liberté d’information (FOIA) et confirmées par des milliers de pages déclassifiées dans les années 1990 et 2000.

Lorsque Malcolm quitte la Nation of Islam en 1964 pour fonder d’abord Muslim Mosque Inc., puis l’Organisation de l’Unité Afro-Américaine (OAAU), la surveillance s’intensifie brutalement. Pourquoi ? Parce qu’il cesse d’être un simple prédicateur religieux pour devenir un acteur politique transnational.

- Il entreprend un pèlerinage à La Mecque, entame une mue idéologique,

- Il rencontre des chefs d’État africains, prend position sur la décolonisation,

- Il envisage de porter la question noire américaine devant l’ONU, en dénonçant les violences policières comme une violation des droits humains internationaux.

Pour le FBI, cette bascule constitue un danger géopolitique majeur. Il ne s’agit plus d’un agitateur local, mais d’un diplomate insoumis, capable de rattacher la condition noire américaine à la grande fresque des luttes anticoloniales.

Les documents les plus troublants révèlés par la FOIA indiquent que :

- Plusieurs informateurs du FBI assistaient régulièrement aux réunions de Malcolm X, et certains étaient présents lors de son assassinat, le 21 février 1965, au Audubon Ballroom de Harlem.

- William Bradley, suspect principal dans la fusillade, avait des liens avec la police, ce qui a nourri des décennies d’interrogations.

- Un agent infiltré aurait été le premier à lui porter secours, en lui pratiquant une tentative de bouche-à-bouche, avant toute intervention médicale officielle. Ce geste, encore aujourd’hui, alimente le doute sur la connaissance (voire la complicité passive) des autorités dans l’opération.

La Commission de Révision des Condamnations de Manhattan, en 2021, a officiellement reconnu que les autorités avaient dissimulé des preuves essentielles lors du procès qui suivit, entraînant la réhabilitation de deux hommes accusés à tort.

La question n’est plus de savoir si Malcolm X était sous surveillance. Mais jusqu’où cette surveillance allait, et où elle s’arrête dans la chaîne de responsabilités autour de sa mort.

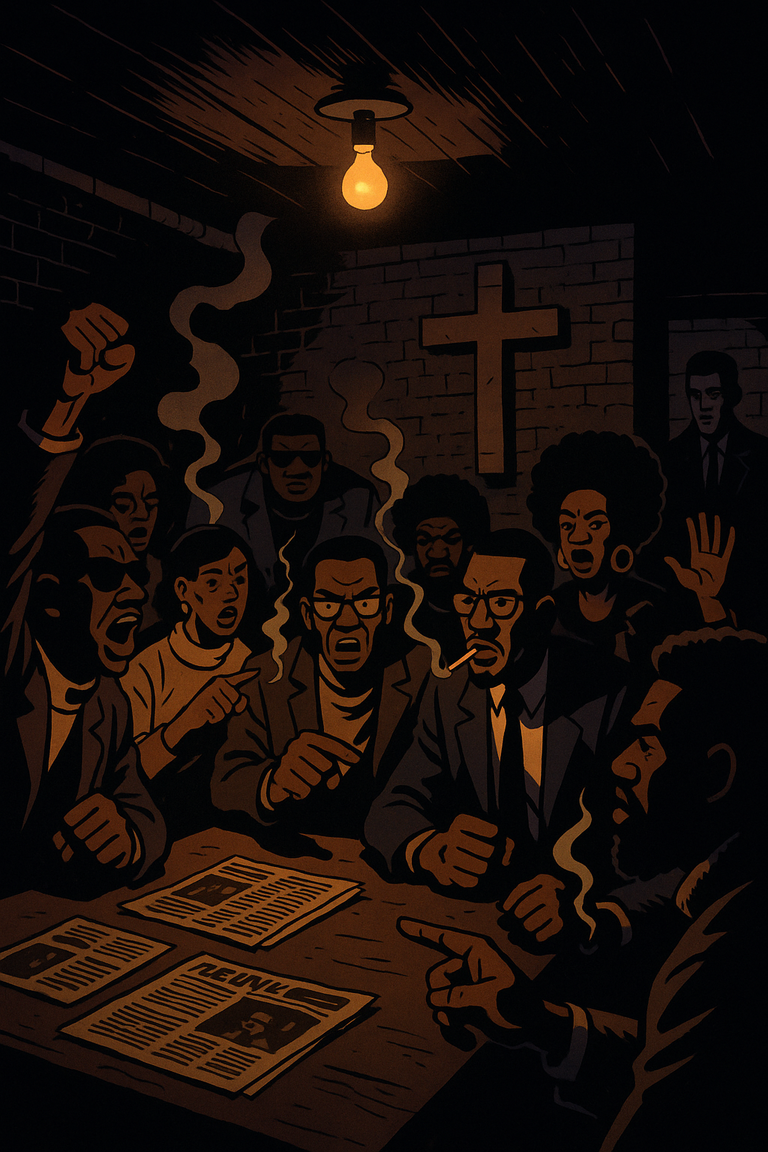

La stratégie : diviser pour neutraliser

COINTELPRO n’avait pas seulement pour mission d’espionner.

Sa finalité était plus perverse : désarticuler de l’intérieur ce que le pouvoir ne pouvait ouvertement détruire de l’extérieur.

Le programme s’appuyait sur une stratégie éprouvée par l’armée et les services de renseignement : faire imploser l’ennemi par ses propres contradictions.

Mais ici, la cible n’était pas une armée étrangère. C’était la contestation noire intérieure.

Les techniques utilisées étaient aussi sournoises qu’efficaces :

- rumeurs alimentées par lettres anonymes, censées provenir de militants rivaux,

- enregistrements trafiqués pour semer la suspicion entre alliés,

- fausses accusations de trahison, de détournement de fonds ou de collaboration avec l’ennemi,

- instrumentalisation des egos, des ambitions et des divergences idéologiques.

L’un des objectifs explicites, cité dans les notes internes du FBI de 1968, était de « capitaliser sur les conflits existants entre groupes noirs militants« , notamment entre les Black Panthers, la Nation of Islam, le SNCC et les courants panafricains.

Lorsque Malcolm X quitte la Nation of Islam en 1964, la rupture est politique, idéologique, spirituelle ; et personnelle.

Il accuse Elijah Muhammad de pratiques contraires aux principes moraux de l’islam, notamment ses liaisons avec de jeunes secrétaires.

La Nation de son côté le considère comme un renégat.

Mais cette tension, réelle, sera aggravée et manipulée par les agences fédérales.

Des documents du FBI aujourd’hui déclassifiés montrent que des agents ont nourri l’animosité, en diffusant des menaces, des caricatures, des fausses alertes, dans les deux camps.

- Des lettres soi-disant écrites par des membres de la NOI traitent Malcolm de traître.

- Des messages auraient été transmis à des proches de Malcolm affirmant qu’il serait la cible d’un complot interne.

- Des agents infiltrés dans les deux cercles rapportaient, amplifiaient, parfois provoquaient les incidents.

L’objectif : créer un climat de peur, de paranoïa, de rupture irréversible.

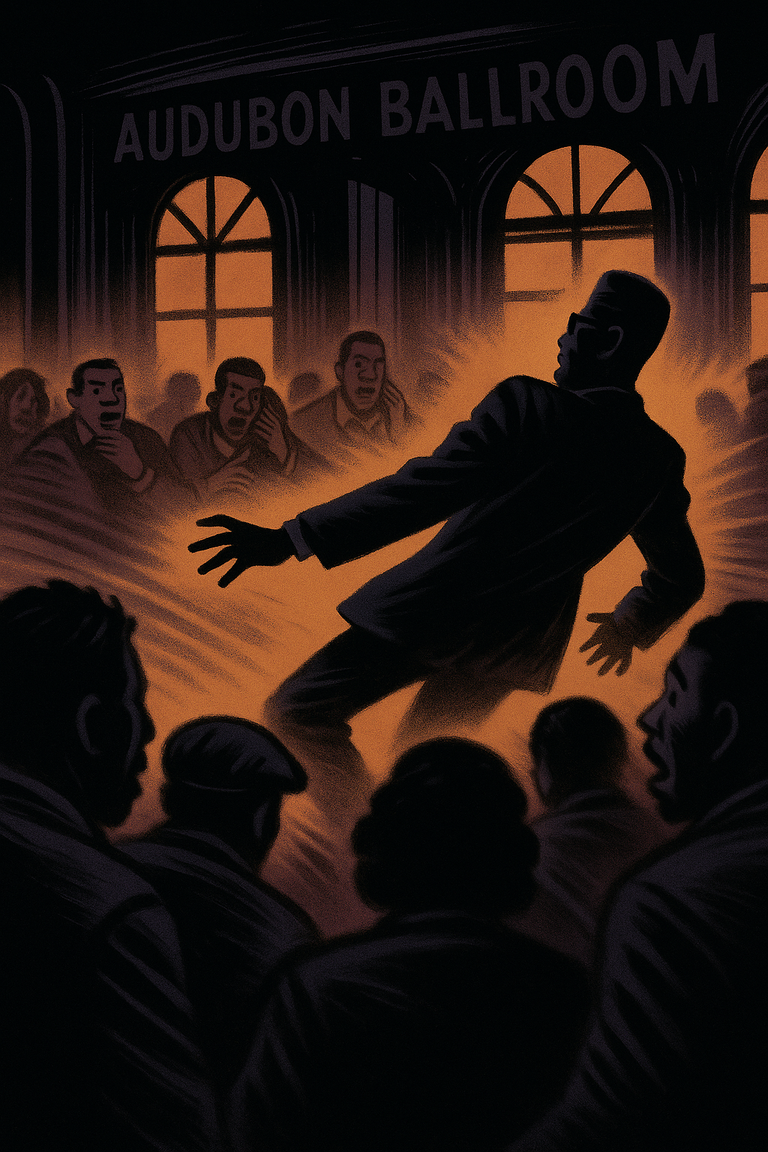

Le jour de son assassinat, le 21 février 1965, la protection autour de Malcolm X est dérisoire.

- Aucun contrôle sérieux à l’entrée.

- Aucun agent fédéral en poste de sécurité, malgré les menaces connues.

- Un seul garde du corps armé ; neutralisé dès le début de l’attaque.

La Nation of Islam a été désignée comme seule responsable, via trois membres condamnés. Mais :

- deux d’entre eux ont été innocentés en 2021, après 55 ans de détention injustifiée.

- Et l’homme soupçonné d’avoir tiré le coup fatal n’a jamais été inquiété par la justice.

Ce flou judiciaire, cette vacance volontaire de l’État, renforcent une hypothèse aujourd’hui étudiée avec sérieux par les historiens :

le FBI, sans avoir appuyé sur la gâchette, a peut-être laissé faire ; ou aidé à créer les conditions pour que cela arrive.

La stratégie de division n’a pas seulement affaibli Malcolm X. Elle a servi de modèle pour la déconstruction de nombreux mouvements noirs par la suite, brisant les coalitions, isolant les leaders, et transformant les luttes de libération en querelles internes.

COINTELPRO ne cherchait pas seulement à faire taire des voix.

Il cherchait à les retourner les unes contre les autres ; jusqu’à l’effacement.

Une mémoire brouillée, un devoir d’enquête

Pendant plus d’un demi-siècle, la version officielle de l’assassinat de Malcolm X reposait sur une vérité judiciaire désormais reconnue comme erronée. Trois hommes avaient été condamnés : Talmadge Hayer (également connu sous le nom de Thomas Hagan), Muhammad Aziz et Khalil Islam ; ces deux derniers ont toujours clamé leur innocence.

En novembre 2021, un événement majeur vient bouleverser cette histoire figée :

le procureur de Manhattan, Cyrus Vance Jr., annonce la réhabilitation de Muhammad Aziz et Khalil Islam, après une enquête conjointe menée avec les avocats de la défense et l’organisation Innocence Project.

Le constat est accablant : le FBI et le NYPD (police de New York) ont sciemment dissimulé des documents clés, qui auraient permis d’innocenter ces hommes dès leur procès en 1966.

Les archives révélées montrent que les agences fédérales disposaient d’informations prouvant l’innocence des accusés, mais ont choisi de ne pas les transmettre à la défense ni au tribunal.

- Témoignages non communiqués,

- Pistes alternatives volontairement écartées,

- Infiltrations non divulguées.

Khalil Islam est mort en 2009 sans avoir été blanchi. Muhammad Aziz, libéré depuis 1985, a passé 20 ans en prison pour un crime qu’il n’avait pas commis.

L’État de New York leur a accordé 36 millions de dollars d’indemnisation, mais l’indemnité ne restaure ni la vérité, ni la mémoire collective abîmée.

Si cette réhabilitation constitue une avancée, elle soulève davantage de questions qu’elle n’en résout. Car les révélations ne s’arrêtent pas là :

- Le FBI avait des agents infiltrés au sein de l’Organisation de l’unité afro-américaine (OAAU),

- Le NYPD possédait des informateurs dans la salle même où Malcolm X fut assassiné,

- Des preuves cruciales sur l’identité exacte des tireurs n’ont toujours pas été rendues publiques.

À ce jour, des dizaines de documents liés au dossier Malcolm X restent classifiés, notamment ceux qui concernent :

- les décisions internes du FBI en amont de l’assassinat,

- les rapports entre la Nation of Islam et les services de renseignement,

- les circonstances exactes de la désorganisation de la sécurité autour de Malcolm X.

Face à cette opacité persistante, les historiens, les familles, les juristes et les mouvements noirs exigent ce que l’État continue de refuser :

une ouverture totale des archives, une commission d’enquête indépendante, et une reconnaissance officielle de la responsabilité institutionnelle dans l’assassinat de Malcolm X.

Ce n’est pas seulement une affaire de justice individuelle.

C’est une bataille pour la vérité historique, pour la mémoire d’un homme dont l’effacement n’a jamais été neutre.

Effacer Malcolm X, ce n’était pas effacer un homme ; c’était empêcher l’émergence d’un peuple conscient, organisé, souverain.

Sources :

- FBI Vault – Malcolm X File

- National Archives – COINTELPRO Records

- Malcolm X: A Life of Reinvention, Manning Marable (2011)

- The FBI and Martin Luther King Jr., David J. Garrow (1981)

- Documentaire : MLK/FBI (2020), de Sam Pollard

- Columbia University – The Malcolm X Project