Sous ses airs de comédie, Hollywood a longtemps bâti son rire sur la caricature raciale. Entre 1931 et 1944, onze dessins animés de Warner Bros (les Censored Eleven) ont incarné la face cachée du rêve américain : un empire du divertissement fondé sur la moquerie des Noirs. Aujourd’hui encore, ces films censurés disent tout de l’Amérique ségrégationniste et de son héritage visuel.

La salle est plongée dans le noir. Sur l’écran, une pellicule tremble. Un lapin parle, une trompette swingue, un chasseur trébuche. Le public rit, puis soudain, le rire s’étouffe : apparaît un visage caricatural, lèvres rouges, peau d’encre, accent grotesque. Les rires se transforment en gêne. Ces images, pourtant, ont fait rire des générations d’Américains. Elles appartiennent aux Looney Tunes, série culte de Warner Bros, née dans les années 1930 ; et parmi elles, onze films que les États-Unis ont fini par effacer : les Censored Eleven.

Bannis des écrans en 1968 pour racisme, ces onze courts-métrages sont devenus les témoins d’une époque où l’humour servait à codifier la domination. Longtemps dissimulés dans les coffres des studios, ils refont aujourd’hui surface, étudiés comme des documents anthropologiques. Ce ne sont pas de simples dessins animés : ce sont les fossiles d’un imaginaire impérial.

Pour comprendre les Censored Eleven, il faut revenir à l’Amérique des années 1930. La Grande Dépression fait rage. Le pays est fracturé, et la ségrégation règne encore sur les États du Sud. Tandis que Roosevelt lance le New Deal, la majorité blanche cherche un exutoire : le rire devient un remède à la crise. Hollywood, en pleine expansion, répond à cette demande.

Warner Bros, Disney, MGM : tous les grands studios s’inspirent des minstrel shows, ces spectacles de variétés où des comédiens blancs se grimaient en Noirs (le blackface) pour chanter, danser et se moquer des esclaves affranchis. L’Amérique moderne se nourrit de ces codes anciens. L’écran devient le miroir lumineux d’une hiérarchie raciale vieille de deux siècles.

Le rire n’est pas neutre : il désamorce la culpabilité. En riant du Noir, le spectateur blanc se lave symboliquement des crimes de son histoire. Le cinéma et l’animation ne font qu’habiller la vieille plantation d’un vernis de modernité. Les lèvres rouges, les yeux exorbités, les dialectes exagérés : tout cela compose une esthétique de la domination. Et lorsque le Hays Code, adopté en 1934, interdit la vulgarité, le blasphème et la nudité, il ne dit rien du racisme. On censure les baisers entre Noirs et Blancs, mais pas la moquerie raciale.

Hollywood, dans les années 1930, n’est pas un laboratoire d’égalité : c’est une fabrique d’images hiérarchiques. Le dessin animé devient l’instrument le plus efficace de cette pédagogie du mépris, car il s’adresse d’abord aux enfants ; ceux qui, demain, riront sans comprendre pourquoi.

Les “Censored Eleven” : onze films que l’Amérique a voulu oublier

En 1968, United Artists (alors détentrice du catalogue Warner) retire onze films de la circulation. Officiellement, parce qu’ils sont “trop racistes pour être diffusés à la télévision”. En réalité, il s’agit d’un acte de pudeur tardive : les États-Unis, plongés dans la lutte pour les droits civiques, ne pouvaient plus assumer publiquement ces images. Mais en les bannissant, le pays efface aussi la preuve d’un racisme systémique.

Ces onze cartoons, produits entre 1931 et 1944, sont tous construits sur le même modèle : une Amérique blanche au centre du rire, et des Noirs réduits à des archétypes ; l’enfant, le sauvage, le musicien, le domestique.

Leur liste compose une cartographie symbolique de l’humiliation.

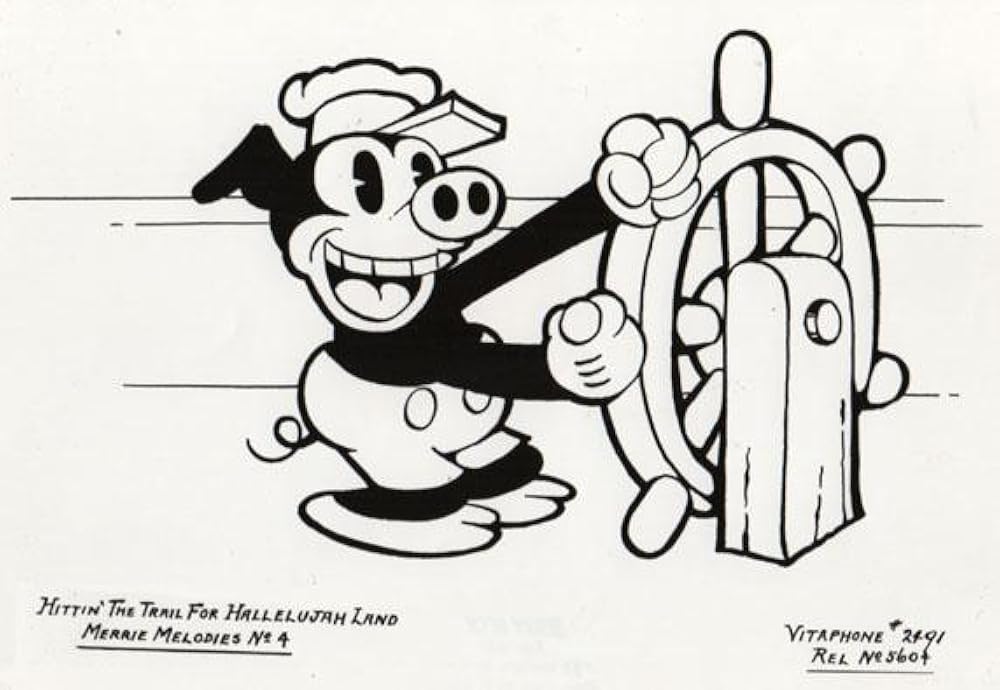

1. “Hittin’ the Trail for Hallelujah Land” (1931)

Premier film de la série Merrie Melodies réalisé par Rudolf Ising, Hittin’ the Trail for Hallelujah Land inaugure dès 1931 ce que l’on pourrait appeler la “grammaire raciale” de l’animation américaine. C’est le plus ancien des Censored Eleven ; et peut-être le plus révélateur dans sa simplicité.

Le scénario semble anodin : un vieux bateau à vapeur remonte le Mississippi, chargé de passagers qui chantent des hymnes religieux. Le ton est joyeux, musical, presque spirituel. Mais dès les premières images, l’intention se dévoile. Les personnages noirs sont des caricatures grotesques : lèvres rouges, yeux démesurés, voix traînantes. Le capitaine, un vieil homme noir inspiré du stéréotype d’“Uncle Tom”, dirige son navire avec maladresse tandis que ses passagers, entre prières et bêtises, enchaînent les gags. L’un d’eux tombe à l’eau, un autre s’accroche à un crocodile, le tout sous les rires d’un public blanc hilare.

Le film prétend être une satire bon enfant de la ferveur religieuse afro-américaine. En réalité, il en donne une image méprisante. La foi, ici, devient comédie ; la dignité se dissout dans le ridicule. Hittin’ the Trail for Hallelujah Land introduit une idée qui reviendra dans presque tous les cartoons raciaux des années 1930 : le Noir comme figure d’excès, d’émotion irrationnelle et de superstition. Le religieux n’y est pas signe de spiritualité, mais de naïveté.

Cette mise en scène du “comique religieux” n’est pas fortuite. Dans l’Amérique de l’entre-deux-guerres, les églises noires du Sud représentent les rares espaces de liberté et de cohésion communautaire pour une population ségréguée. Le gospel, les sermons, les prières collectives sont des instruments de survie et d’espoir. Mais pour le regard blanc, cette ferveur devient objet d’amusement. Warner Bros, en plaçant l’église et le fleuve dans le registre du gag, vide la foi noire de sa puissance subversive.

Hittin’ the Trail for Hallelujah Land n’est pas seulement une caricature, c’est une domestication de l’esprit. En transformant la religion noire en folklore comique, le film empêche le spectateur blanc de voir la foi comme résistance. L’Évangile devient un prétexte à rire, pas un cri d’espérance.

En 1931, les États-Unis sortent à peine de la crise économique ; le Sud, lui, reste figé dans la ségrégation. Les représentations du Noir à l’écran répondent à un besoin politique : maintenir la hiérarchie symbolique dans un pays où les tensions raciales pourraient exploser. Le dessin animé devient un outil d’ordre social, et Hittin’ the Trail for Hallelujah Land, sa première pierre : rire pour régner, moquer pour dominer.

Sous ses airs de comédie musicale joyeuse, ce film inaugure une ère de mépris déguisé en divertissement. Et dans le sillage de ce bateau à vapeur, c’est toute une Amérique qui vogue, inconsciente du poids qu’elle transporte : celui d’un rire construit sur la négation d’autrui.

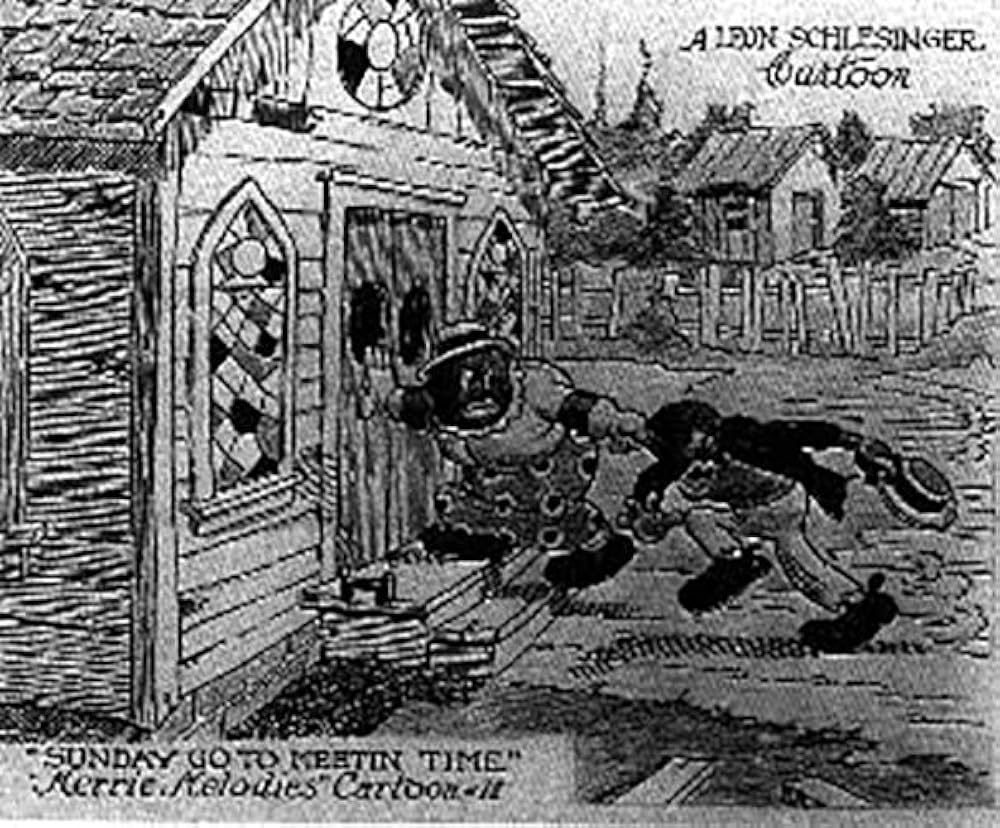

2. “Sunday Go to Meetin’ Time” (1936)

Réalisé par Friz Freleng et produit par Leon Schlesinger pour Warner Bros, Sunday Go to Meetin’ Time appartient à ces dessins animés qui dissimulent la violence idéologique derrière la musique et le rythme. À première vue, il s’agit d’une comédie religieuse, un “hymne au dimanche” dans un quartier noir imaginaire où les habitants se préparent joyeusement pour le culte. Mais sous cette surface entraînante se cache une moquerie féroce de la culture afro-américaine et de sa spiritualité.

Le film s’ouvre sur un décor stéréotypé : un village du Sud peuplé de Noirs caricaturés à l’extrême ; corps disproportionnés, lèvres rouges, démarche bondissante, yeux ronds. Tous se dirigent vers l’église, chantant et dansant au rythme du gospel. L’un des personnages, Nicodemus, préfère flâner, voler des poules et jouer aux dés plutôt que d’aller prier. Pris en flagrant délit, il tente de fuir, trébuche et tombe… droit en enfer. Là, des diables grotesques le tourmentent jusqu’à ce qu’il promette de se repentir.

Le film se clôt sur sa “conversion” : Nicodemus, désormais sage, rejoint la congrégation dans un élan de ferveur grotesque. Le message semble moral : il faut se racheter. Mais la morale, ici, est piégée. Ce que le film appelle “paresse” ou “vice” n’est autre que la projection raciste de la vision blanche du Noir. La religion, au lieu d’être un refuge, devient un théâtre d’imbécillité.

Sous couvert de comédie, Sunday Go to Meetin’ Time ridiculise la foi noire et la transforme en folklore. La chorale, la ferveur, les mouvements du corps, les chants ; tout ce qui, dans la culture afro-américaine, exprime la dignité spirituelle et la résistance, devient ici exagération comique. L’église n’est plus un sanctuaire : c’est un cabaret. La prière devient danse, la foi devient gag.

Le gospel, né dans les champs de coton et dans les églises du Sud comme instrument de survie, de communion et de mémoire, est ici vidé de sa dimension historique. Le rire blanc s’approprie le rythme noir pour mieux en nier la puissance. C’est une exorcisation symbolique : déposséder l’opprimé de sa spiritualité pour mieux désamorcer sa révolte.

Ce mécanisme s’inscrit dans la logique d’un racisme culturel raffiné : celui qui ne tue plus, mais qui désarme. La moquerie du gospel dans Sunday Go to Meetin’ Time répond à la même fonction politique que les minstrel showsd’un siècle plus tôt : montrer que le Noir ne sait pas se maîtriser, même face au sacré. Il rit, il chante, il s’agite. Il est corps sans esprit, mouvement sans pensée.

Ce film apparaît comme un produit parfait de l’Amérique des New Deal years. À une époque où les tensions sociales menacent l’unité nationale, Hollywood fabrique un imaginaire apaisant pour le spectateur blanc : celui d’un peuple noir heureux, chantant, inoffensif. Le rire devient un outil d’équilibre symbolique. En représentant les Noirs comme des pantins de Dieu, Warner Bros réaffirme la hiérarchie raciale sans jamais la nommer.

Le plus tragique, peut-être, c’est la musique elle-même. Les mélodies, splendides, s’inspirent du vrai gospel, de ces chants de lutte et d’espérance issus des églises noires du Sud. Mais elles sont détournées : leur beauté sert à amplifier le grotesque. L’art noir devient un instrument d’humiliation.

Sunday Go to Meetin’ Time n’est donc pas seulement un dessin animé raciste : c’est un vol culturel travesti en louange. Ce qu’il efface, ce n’est pas seulement la foi, mais l’histoire : celle d’un peuple qui, par la musique, a su transformer la douleur en beauté. Et c’est précisément cette beauté que l’Amérique blanche, en riant, a cherché à désarmer.

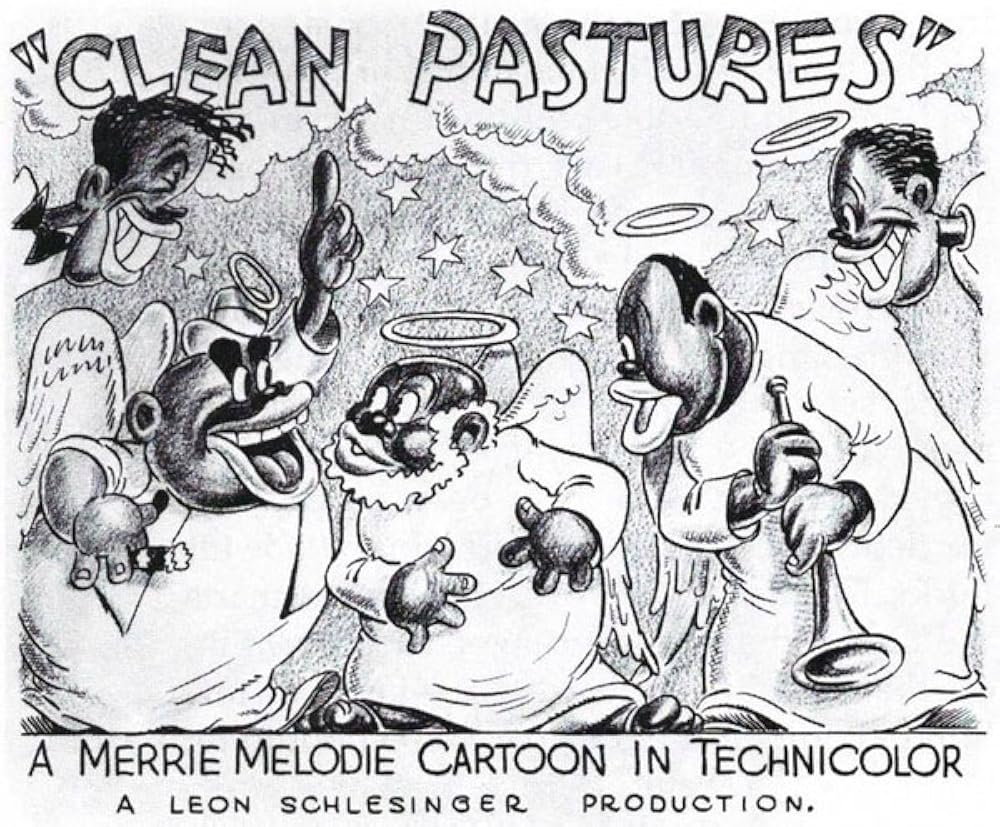

3. “Clean Pastures” (1937)

Produit par Leon Schlesinger et réalisé par Friz Freleng pour Warner Bros, Clean Pastures est sans doute l’un des courts-métrages les plus dérangeants des Censored Eleven. Son ambition affichée est de parodier un film à succès sorti un an plus tôt, The Green Pastures (1936), œuvre biblique racontant l’histoire de la Genèse et du Christ à travers une perspective afro-américaine. Ce long métrage, inspiré de la pièce de Marc Connelly, avait marqué une avancée rare : il offrait une représentation humaine et respectueuse des Noirs, incarnant Dieu et les anges avec gravité, foi et dignité.

Warner Bros décida d’en faire une version “comique” : Clean Pastures ; littéralement “Les Pâturages propres”. Le résultat est une profanation en Technicolor.

Le film s’ouvre dans un paradis “noir”, mais ce paradis n’a rien de spirituel : c’est une version grotesque de Harlem, saturée de jazz, de boogie et de stéréotypes. Les anges y ont la peau d’encre, les lèvres rouges, les gestes désordonnés. Ils dansent, jouent de la trompette et se vautrent dans un swing hystérique. Dans cette vision, le Ciel noir n’est pas un lieu de paix, mais une fête tapageuse.

Les âmes du purgatoire sont des caricatures de musiciens, de danseurs, de “sinners” (pécheurs) qu’il faut ramener dans le droit chemin. Pour “réhabiliter” ces âmes, un archange inspiré de Cab Calloway décide de transformer le paradis en cabaret. Résultat : tout le monde danse, y compris les saints.

L’intention comique est claire : fusionner religion et musique populaire. Mais derrière cette fantaisie se cache une violence symbolique considérable. Clean Pastures ridiculise la foi noire en la réduisant à une parodie païenne. La transcendance devient frénésie, la prière devient divertissement. Les anges noirs ne prient pas : ils “swinguent”. Et Dieu, figure absente du film, n’a même pas besoin d’intervenir : le paradis se gère tout seul, comme un club de jazz.

Le film propose ainsi une véritable profanation esthétique de la dignité spirituelle afro-américaine. En assimilant la culture religieuse noire à une fête chaotique, il nie la profondeur du lien entre foi et résistance. Depuis l’esclavage, la religion noire fut un espace de libération, un langage de survie et d’espérance. Dans les champs de coton, dans les églises du Sud, dans les marches des droits civiques, le gospel a porté les cris d’un peuple. Or ici, il est transformé en décor d’opérette.

Clean Pastures s’inscrit dans le contexte de la ségrégation et de la montée du divertissement industriel. En 1937, l’Amérique blanche cherche à canaliser l’influence culturelle du jazz et du gospel noirs, perçus comme à la fois fascinants et menaçants. Hollywood, au lieu de combattre cette peur, la met en scène. Le paradis noir devient le prolongement du ghetto : un lieu où les Noirs rient, chantent et dansent sans jamais penser.

Ce film opère une transposition redoutable : la ségrégation terrestre se prolonge dans l’au-delà. Les Blancs ont leur Ciel biblique, pur et ordonné ; les Noirs, leur “Clean Pastures”, carnavalesque et sans transcendance. Même dans l’imaginaire divin, la hiérarchie demeure.

On ne se contente plus de caricaturer des visages : on caricature des âmes.

Clean Pastures n’est pas seulement une moquerie du sacré : c’est une entreprise de désacralisation identitaire. En rendant le salut noir comique, le film suggère que le salut tout court ne lui appartient pas. C’est une manière subtile d’affirmer que la spiritualité blanche reste la seule légitime, et que la foi noire, trop “exotique”, ne peut être qu’un spectacle.

4. “Uncle Tom’s Bungalow” (1937)

Réalisé par Tex Avery et produit par Leon Schlesinger pour Warner Bros, Uncle Tom’s Bungalow est sans doute le plus cynique de tous les Censored Eleven. En moins de huit minutes, il accomplit un détournement spectaculaire : transformer l’un des récits les plus bouleversants de la littérature abolitionniste en farce musicale. Là où Harriet Beecher Stowe, dans son roman La Case de l’oncle Tom (1852), dénonçait la cruauté de l’esclavage et appelait à la compassion, Hollywood, quatre-vingts ans plus tard, en fait un numéro de cirque.

Le film débute comme une parodie innocente. Une “vieille tante noire” (Mammy) raconte l’histoire de Tom à deux enfants blancs, présentés comme des anges d’innocence. L’ironie est immédiate : c’est la blancheur qui transmet le récit de l’esclavage noir. L’univers visuel, lui, reprend les clichés habituels du Sud : plantation verdoyante, maîtres exubérants, esclaves chantant au champ. Mais tout est inversé. Le drame devient un carnaval ; les larmes, des gags. Uncle Tom, loin du martyr digne et résilient du roman, est dépeint comme un pantin jovial, servile et stupide. Les esclaves dansent, les coups de fouet deviennent effets sonores, les chaînes des accessoires comiques.

La mise en scène trahit une volonté claire : désamorcer la charge morale de l’œuvre abolitionniste. En ridiculisant ses protagonistes, Warner Bros neutralise le message politique original. Le film n’est pas seulement raciste ; il est idéologiquement contre-révolutionnaire. Là où Stowe appelait à la conscience, Uncle Tom’s Bungalow appelle au rire. C’est une contre-histoire de l’abolition, où le bourreau devient pittoresque et la victime amusante.

Cette inversion morale illustre la stratégie culturelle d’une Amérique blanche qui, au moment même où elle se rêve démocratique, redéfinit l’histoire à son avantage. Dans les années 1930, l’esclavage est un souvenir encore brûlant, mais le cinéma contribue à le rendre supportable ; en le transformant en folklore. Hollywood joue ici un rôle comparable à celui de la mythologie confédérée dans le Sud : réécrire la mémoire pour effacer la culpabilité.

Replaçons le film dans sa géographie culturelle :

- En 1937, l’Amérique est en pleine renaissance du Sud. Gone with the Wind (1939) n’est pas loin ; les États-Unis, fascinés par leur propre passé, idéalisent les plantations comme un âge d’or romantique.

- Dans ce contexte, Uncle Tom’s Bungalow fonctionne comme une farce politique : faire oublier que le Sud fut un lieu de crimes, en le repeignant aux couleurs du burlesque.

- La censure du Hays Code, pourtant sévère sur la morale sexuelle, laisse passer sans hésiter cette profanation historique : preuve que, pour Hollywood, la dignité noire ne fait pas partie des valeurs à protéger.

Le film va plus loin encore dans la manipulation symbolique : la “Mammy” narratrice, figure maternelle et docile, sert de médiatrice entre le spectateur blanc et le monde noir. Elle incarne la loyauté, la soumission, l’absence de rancune. À travers elle, Warner Bros adresse un message rassurant : les Noirs n’en veulent pas aux Blancs. Le pardon est naturel, la mémoire, effacée.

Uncle Tom’s Bungalow est un cas d’école : il montre comment une industrie culturelle peut neutraliser un récit de libération pour en faire une marchandise. Le cinéma, ici, ne se contente pas de reproduire le racisme ; il le reformule, le recycle, le rend joyeux. Cette stratégie se retrouvera plus tard dans les sitcoms des années 1950 ou certaines publicités des années 1960 : l’égalité n’y est pas niée frontalement, elle est tournée en dérision.

Sous l’apparence d’un simple dessin animé musical, Uncle Tom’s Bungalow révèle une fonction plus profonde : celle du rire comme contre-révolution culturelle. En riant du drame, l’Amérique se rassure. En transformant l’esclavage en comédie, elle se lave symboliquement de son péché fondateur.

Ce court-métrage montre qu’à Hollywood, le racisme n’était pas seulement une question de préjugés visuels, mais une politique de l’oubli. Chaque trait de crayon, chaque note de musique, chaque sourire caricatural concourt à une même entreprise : rendre l’horreur supportable. Et dans cette entreprise, Uncle Tom’s Bungalow tient la place d’un manifeste : celui d’une Amérique qui rit pour mieux se pardonner.

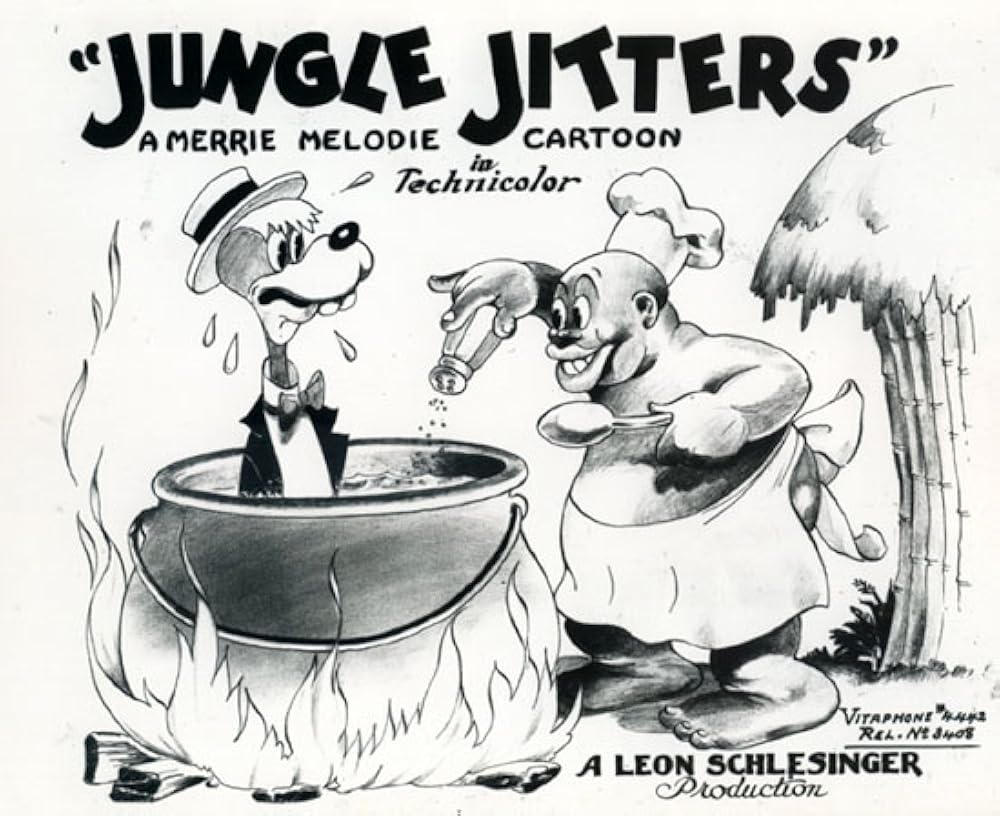

5. “Jungle Jitters” (1938)

Réalisé par Friz Freleng et produit par Leon Schlesinger pour Warner Bros, Jungle Jitters illustre à la perfection la manière dont Hollywood a transformé l’Afrique en théâtre de fantasmes coloniaux. C’est un film où l’humour sert de camouflage à une idéologie, où la caricature remplace la connaissance. Sous ses airs de comédie d’aventure, ce court-métrage de six minutes condense à lui seul des siècles de représentations racistes : le continent africain comme espace du sauvage, du grotesque et du cannibale.

Le scénario est simple, presque enfantin : un colporteur blanc s’enfonce dans la jungle pour vendre des produits de beauté à une tribu africaine. Il est aussitôt capturé par des indigènes caricaturaux aux lèvres rouges, aux nez plats, au langage incompréhensible et aux mouvements désordonnés. Les villageois veulent le cuisiner, mais la “reine” du village (également noire, mais plus “civilisée”) tombe amoureuse de lui. Commence alors une succession de gags où le colporteur tente d’échapper au mariage forcé et à la marmite bouillante.

Sous ses airs de divertissement, le film déroule tout le lexique visuel du racisme colonial : huttes de paille, os dans les cheveux, danses tribales frénétiques, yeux globuleux, canines menaçantes. L’Afrique y est réduite à un décor d’idiotie et de barbarie. Le Blanc, seul représentant de la raison et de la modernité, devient le héros comique malgré lui.

Cette représentation est d’autant plus significative qu’elle surgit à une époque où l’Afrique réelle est déjà largement colonisée. En 1938, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et le Portugal se partagent presque tout le continent. Les images de Jungle Jitters ne viennent pas de nulle part : elles prolongent et popularisent, pour le grand public américain, la vision européenne du Noir comme “autre absolu”, comme être à civiliser.

Le film témoigne d’un moment charnière de la géopolitique des imaginaires :

- Le monde colonial est à son apogée, et Hollywood en devient l’écho culturel.

- L’Afrique, perçue de loin, sert de contrepoint symbolique à la modernité américaine : un miroir inversé où l’Occident se rassure sur sa propre “civilisation”.

- Le rire fonctionne comme une arme de désactivation morale : il permet de rire de la violence coloniale sans la nommer.

La figure du colporteur est essentielle. C’est un commerçant (donc un messager du capitalisme moderne) qui affronte une humanité primitive incapable de comprendre la valeur de ses marchandises. Le gag devient ainsi métaphore : le commerce contre la sauvagerie, la raison contre l’instinct, l’Occident contre l’Afrique. La “reine” noire amoureuse du Blanc, quant à elle, cristallise un fantasme ancien : celui de la “femme exotique” fascinée par le civilisateur. Ce motif, déjà présent dans la littérature coloniale française ou britannique, est ici transformé en farce matrimoniale.

Jungle Jitters ne parle pas de l’Afrique, il parle de la peur blanche. Le cannibalisme, les danses, le chaos sont les métaphores d’une angoisse : celle de voir le monde noir échapper à la tutelle occidentale. L’humour devient un outil de contrôle symbolique : en caricaturant, on neutralise.

Mais ce court-métrage raconte aussi autre chose : la manière dont les États-Unis, pourtant extérieurs au colonialisme africain, ont participé à sa mise en récit. Hollywood, en reprenant les clichés européens, américanise le regard colonial. L’Afrique devient non plus le territoire de l’empire, mais celui du divertissement. Le sauvage, ici, ne menace plus l’Européen, il amuse l’Américain. Le racisme devient cosmétique.

Ce film est d’ailleurs resté longtemps populaire, projeté à la télévision jusqu’aux années 1960. Ce n’est qu’en 1968 qu’il fut retiré du catalogue, intégré aux Censored Eleven. Mais entre-temps, il avait déjà accompli sa mission : graver dans l’imaginaire occidental une Afrique caricaturale, cannibale, risible.

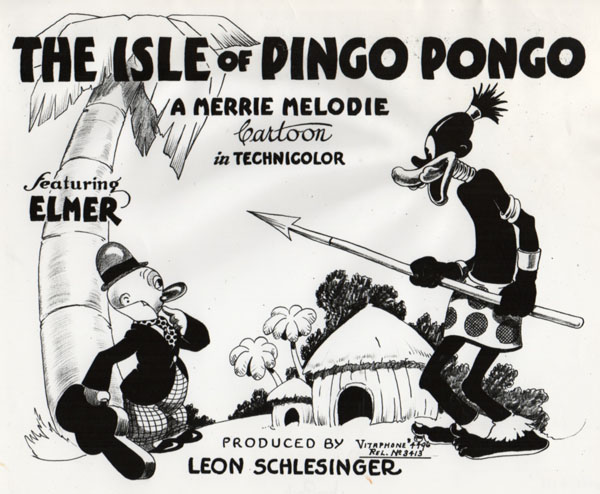

6. “The Isle of Pingo Pongo” (1938)

Réalisé par Tex Avery pour Warner Bros, The Isle of Pingo Pongo s’ouvre comme une carte postale animée. Une voix off au ton paternaliste présente une île tropicale lointaine, “pleine de mystère et d’exotisme”, où un explorateur blanc conduit un groupe de touristes pour “étudier les indigènes”. Dès les premières secondes, le ton est donné : nous ne sommes pas dans un documentaire, mais dans une parodie de tourisme colonial, où l’Afrique et les Caraïbes se confondent dans un même brouillard d’ignorance géographique et de mépris racial.

La trame est simple : un bateau quitte le port de New York et traverse un océan d’images stéréotypées. L’île fictive de Pingo Pongo, présentée comme “un joyau sauvage du Pacifique”, est peuplée de Noirs caricaturaux (peau d’encre, lèvres rouges, regards hagards) dansant, jouant de la musique et adorant des idoles grotesques. À la tête de l’expédition, un animateur au chapeau colonial décrit ces peuples “primitifs” avec une ironie qui, pour le spectateur contemporain, glace le sang :

“Ils ont beaucoup de rythme, mais pas beaucoup de culture.”

Tout au long du film, la voix off commente la vie sur l’île comme un guide touristique : on y vante les “coutumes étranges”, les “danses sauvages”, les “jeux locaux”, tandis que la caméra zoome sur des scènes d’une violence symbolique insidieuse ; des indigènes réduits à l’état d’animaux, des femmes hyper-sexualisées, un chef de tribu à la mâchoire carrée et au rire bestial. La musique de fond, inspirée du jazz, accentue le contraste : on prétend célébrer la vitalité noire, mais on la détourne pour en faire une farce exotique.

Le film n’attaque pas frontalement les Noirs, il les infantilise. The Isle of Pingo Pongo illustre le passage du racisme brutal des années 1920 à un racisme de connivence, plus doux, plus “civilisé”. L’Européen (ou l’Américain blanc) n’y est plus le conquérant armé, mais le touriste amusé. La domination change de ton, mais pas de nature : elle reste une hiérarchie du regard.

Ce dessin animé est aussi un produit direct de l’idéologie coloniale mondiale des années 1930. L’exposition universelle de 1931 à Paris, les revues exotiques de Josephine Baker ou les publicités américaines pour le chocolat et le café participent d’un même imaginaire : celui d’une Afrique réduite à son “pittoresque”. Hollywood s’en empare pour en faire un décor comique. Le tourisme devient ici le prolongement symbolique de la colonisation : il ne s’agit plus de soumettre les peuples, mais de les consommer.

The Isle of Pingo Pongo révèle l’un des rouages les plus puissants du racisme culturel : le travestissement de l’altérité en divertissement. L’humour agit comme une anesthésie : il efface la violence derrière la drôlerie. Les Noirs ne sont pas représentés comme dangereux, mais comme “amusants”. L’île, lieu d’aventure, devient une scène de zoo. L’explorateur blanc n’est plus le soldat, mais le cinéaste : il ne tue pas, il filme.

Cette transformation correspond parfaitement à la mutation historique de l’époque. En 1938, les États-Unis ne possèdent pas d’empire colonial comparable à ceux de la France ou de la Grande-Bretagne, mais leur cinéma devient un empire de substitution. À travers les cartoons, l’Amérique fabrique sa propre carte du monde, où elle se place au centre du progrès, du rire et du savoir. L’île de Pingo Pongo n’est pas seulement une invention géographique : c’est une métaphore du regard américain sur le reste du monde ; condescendant, ludique, dominateur.

La parodie de documentaire renforce cette illusion. Le narrateur parle comme un ethnologue, mélangeant langage scientifique et gags absurdes. Ce ton pseudo-pédagogique annonce une longue tradition de racisme “didactique”, où la moquerie se déguise en savoir. En d’autres termes : rire, mais en apprenant à mépriser.

Dans sa structure même, The Isle of Pingo Pongo est une machine à produire de la hiérarchie. Le Noir y incarne le corps, le rythme, la nature ; le Blanc, la parole, la technique, la culture. Et c’est précisément cette opposition qui nourrit la domination. Car pour qu’un empire dure, il faut que la supériorité paraisse naturelle ; ou drôle.

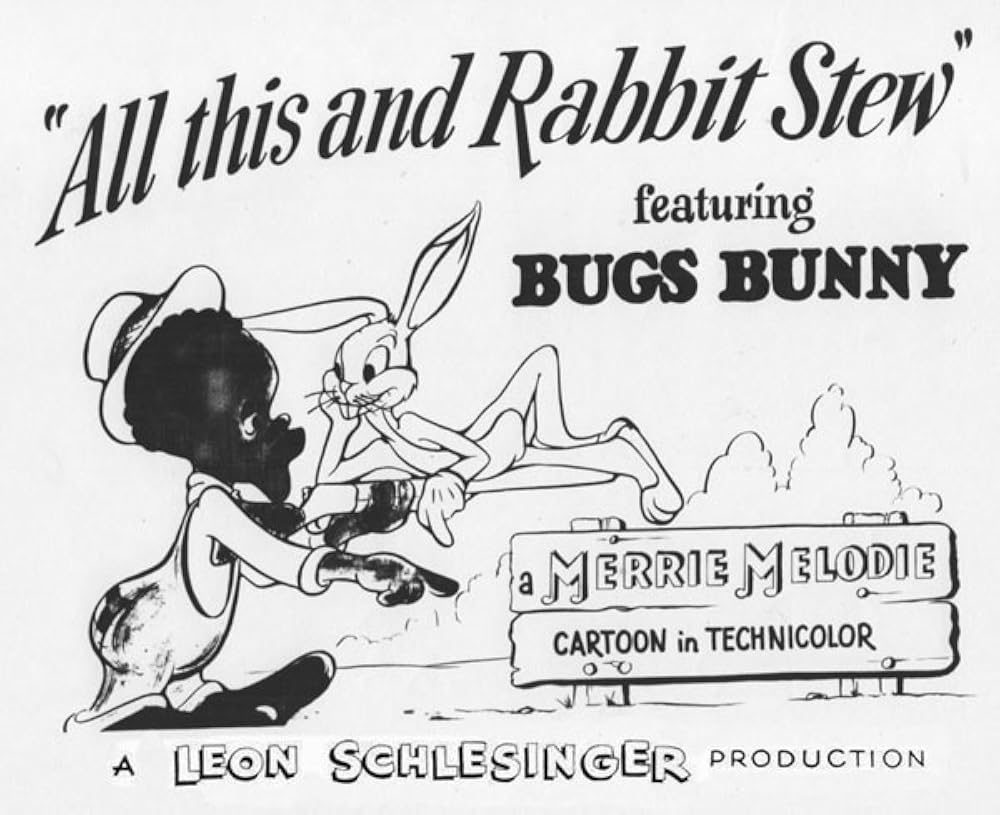

7. “All This and Rabbit Stew” (1941)

Réalisé par Tex Avery et produit par Leon Schlesinger pour Warner Bros, All This and Rabbit Stew appartient à la série des Merrie Melodies et met en scène Bugs Bunny dans l’un de ses tout premiers rôles de star. Mais derrière le gag, derrière le rythme comique impeccable et la virtuosité de l’animation, ce film dissimule une mécanique raciale redoutable : le duel symbolique entre l’intelligence blanche et la bêtise noire.

L’histoire semble anodine : un chasseur noir s’aventure dans la forêt pour capturer un lapin. Mais ce lapin, malin et rusé (Bugs Bunny) déjoue tous ses pièges, le ridiculise à plusieurs reprises, et finit par s’enfuir en dansant, laissant le chasseur épuisé, humilié, dépouillé de ses vêtements. La scène finale, où le Noir danse nu au rythme d’un tambour improvisé, déclenche le rire du public de l’époque. Le gag est achevé : le Noir a perdu, le lapin blanc a gagné.

Ce qui, à première vue, n’est qu’une farce de chasse prend, à la lumière de l’histoire, une signification profonde. Le chasseur noir est une caricature grotesque : lèvres rouges, yeux ronds, accent du Sud, démarche maladroite. Il parle un dialecte pseudo-“nègre”, inspiré des minstrel shows du XIXᵉ siècle. À travers lui, Hollywood perpétue le mythe du “Noir paresseux et idiot”, incapable de réflexion, dominé par ses instincts. Bugs Bunny, en revanche, incarne la modernité, la vivacité d’esprit, la maîtrise du langage et du corps ; bref, toutes les vertus attribuées au monde blanc.

Sous le crayon de Tex Avery, ce duel devient une parabole culturelle : le Blanc rusé triomphe du Noir simplet.L’intelligence rieuse du lapin n’est pas seulement comique ; elle est politique. Dans l’Amérique des années 1940, marquée par la ségrégation et la montée des discours pseudo-scientifiques sur l’infériorité raciale, ce cartoon fonctionne comme une petite leçon de hiérarchie visuelle. Le public rit, mais ce rire réaffirme un ordre.

En 1941, les États-Unis ne sont pas encore entrés dans la Seconde Guerre mondiale, mais la société est traversée par les tensions raciales. Le New Deal de Roosevelt a bénéficié davantage aux Blancs qu’aux Noirs, et Hollywood, en pleine expansion, reste une industrie entièrement blanche.

Les studios produisent des centaines de courts-métrages par an, mais aucun n’est animé, écrit ou dirigé par un Noir. All This and Rabbit Stew est donc un produit d’une Amérique qui s’observe à travers le miroir du rire : un rire de domination.

Le contraste visuel entre les deux personnages (le lapin blanc vif et gracieux, le chasseur noir lourd et désarticulé) n’est pas anodin. Il traduit l’opposition symbolique qui structure tout l’imaginaire occidental depuis la colonisation : la blancheur associée à la raison, la noirceur à la maladresse.

En réduisant le Noir à la fonction de clown, le dessin animé rejoue la scène originelle de la hiérarchie coloniale, mais dans un décor de comédie.

Le film apparaît comme une version animée du “paternalisme libéral”. Bugs Bunny ne hait pas son adversaire : il s’en amuse. Le chasseur noir n’est pas un ennemi, mais un idiot utile. Cette représentation est typique d’un racisme “détendu”, celui qui fait rire au lieu de frapper. Le rire, ici, est un instrument de contrôle : il maintient la distance sans la violence.

La chute du film résume cette logique : après avoir été trompé, dépouillé et humilié, le chasseur se met à danser, comme s’il acceptait sa défaite avec joie. Cette image, anodine pour le spectateur blanc de 1941, résonne autrement aujourd’hui : elle figure le fantasme d’une servitude joyeuse, d’un Noir heureux de sa propre humiliation. C’est là que All This and Rabbit Stew dépasse le simple racisme de surface : il fabrique une pédagogie du consentement.

Tex Avery, génie de l’animation, n’était pas un idéologue, mais un produit de son temps. Son humour anarchique, s’il visait à renverser les codes, repose ici sur une structure sociale intacte. Le cartoon ne moque pas la hiérarchie, il la renforce. Dans le rire de Bugs Bunny, il y a la jubilation de l’intelligence ; dans la danse du chasseur, la résignation de l’opprimé.

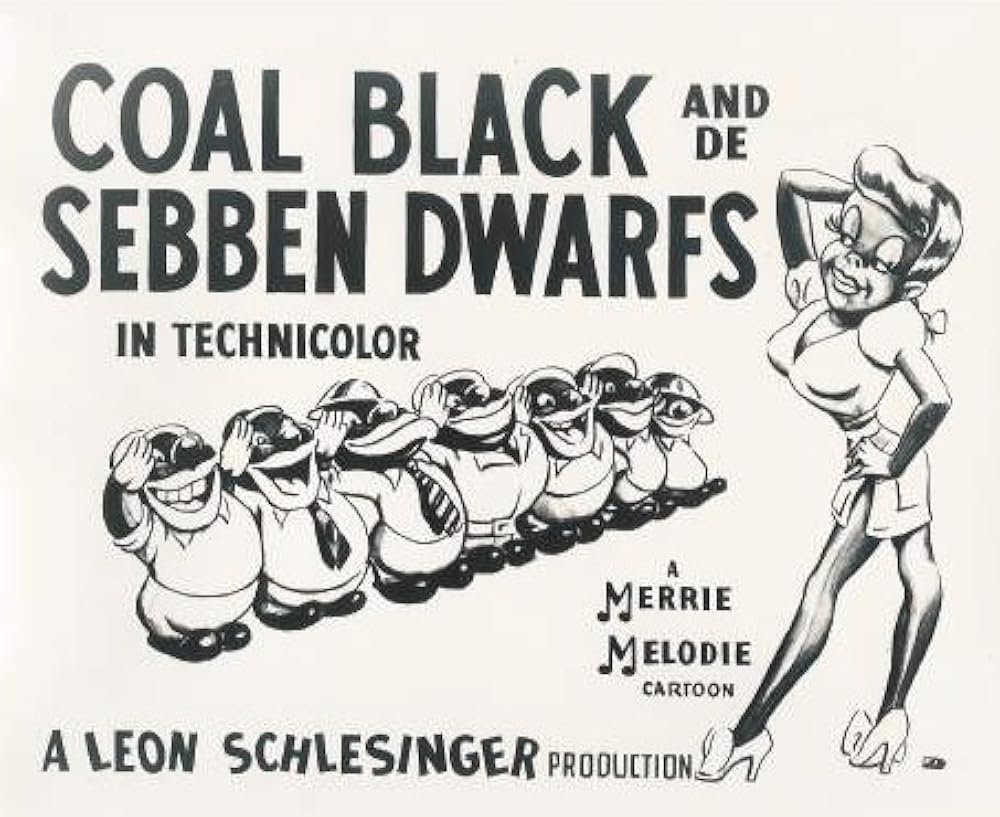

8. “Coal Black and de Sebben Dwarfs” (1943)

Réalisé par Bob Clampett pour Warner Bros, Coal Black and de Sebben Dwarfs est sans doute le plus célèbre (et le plus troublant) des Censored Eleven. Ce court-métrage, censé être une parodie “noire et jazzy” de Blanche-Neige et les sept nains, fut longtemps présenté par ses créateurs comme un hommage à la culture afro-américaine. En réalité, il en constitue une caricature d’une violence rare : un véritable manifeste visuel du racisme culturel travesti en célébration musicale.

Le film s’ouvre sur une version swing de Snow White. Le décor est Harlem, mais un Harlem fantasmé, saturé de stéréotypes : rues bondées, enseignes lumineuses, orchestres de jazz et cabarets où dansent des personnages aux lèvres écarlates et aux gestes désarticulés. L’héroïne, So White, est une chanteuse de cabaret au teint d’ébène et aux formes exagérées ; la “reine”, jalouse, envoie un tueur la supprimer. Les sept nains deviennent ici les Sebben Dwarfs, des mineurs musiciens obsédés par la fête et les rythmes syncopés. Tout l’univers visuel s’organise autour de la parodie de la modernité noire : langage “jive”, accents forcés, rires hystériques, sensualité débridée.

À première vue, l’énergie du film fascine : la musique est somptueuse, la mise en scène inventive, l’animation d’une fluidité impressionnante. Mais c’est précisément cette virtuosité technique qui rend le racisme d’autant plus insidieux. Coal Black and de Sebben Dwarfs est l’exemple parfait de la modernité raciste : celle qui emprunte à la vitalité culturelle du monde noir pour mieux la déformer.

Le jazz, symbole de liberté, d’improvisation et de résistance, est ici vidé de sa substance. Il devient simple fond sonore, décor exotique. L’art afro-américain, né de la douleur et de la créativité des ghettos, est réduit à un ornement visuel. Warner Bros s’approprie la musique noire tout en ridiculisant ceux qui la font. Ce paradoxe est au cœur du rapport de l’Amérique blanche à la culture afrodescendante : admiration esthétique, mépris social.

Dans le regard du spectateur de 1943, ce film n’était pas perçu comme raciste, mais comme “moderne”. Et c’est là tout le problème : le racisme s’y exprime non pas par la haine, mais par la séduction. Les personnages noirs, dessinés avec une énergie sensuelle, sont à la fois célébrés et ridiculisés. La beauté devient excès, le rythme devient folie.

En 1943, les États-Unis combattent le nazisme au nom de la liberté, mais chez eux, la ségrégation demeure. L’armée américaine est encore racialisée, les soldats noirs cantonnés aux tâches subalternes. Dans ce climat, Coal Black and de Sebben Dwarfs agit comme une soupape culturelle : il permet de consommer l’“énergie noire” sans la reconnaître.

Le jazz est récupéré comme marqueur patriotique (“la musique américaine”) mais les musiciens noirs restent invisibles ou caricaturés.

Ce film révèle la contradiction morale de l’Amérique : une nation qui célèbre le swing tout en méprisant ceux qui l’ont inventé. Le jazz y devient une esthétique dépolitisée, une bande-son de domination. Les musiciens afro-américains, de Duke Ellington à Louis Jordan, servaient alors de modèles pour l’imaginaire visuel du cartoon, mais jamais comme sujets. Ils étaient les inspirateurs silencieux d’un art qui les tournait en dérision.

L’usage du dialecte “jive talk” accentue cette appropriation : il recrée une langue noire inventée, privée de grammaire et de profondeur, pour en faire un outil comique.

La parole du Noir, si puissante dans le blues et la littérature, devient ici un babillage musical.

L’érotisation des corps noirs achève la caricature. So White, l’héroïne, incarne un fantasme colonial : la femme noire libérée, “exotique”, à la fois séduisante et ridicule. Son corps devient un spectacle pour le regard blanc, exactement comme dans les expositions coloniales ou les revues parisiennes des années 1920.

Le dessin animé fonctionne ainsi comme une synthèse de trois siècles d’imaginaire racialisé : le sauvage africain, le bouffon américain et la tentatrice coloniale fusionnent dans une seule image : celle du Noir qui amuse, qui danse, qui chante ; mais qui ne pense jamais.

Coal Black and de Sebben Dwarfs est donc bien plus qu’un cartoon raciste : c’est un laboratoire de la domination culturelle. En transformant la musique noire en décor exotique, il démontre comment l’Amérique a su s’approprier la créativité des opprimés pour la transformer en produit. Le jazz, langage de l’émancipation, devient ici la bande-son de l’oubli.

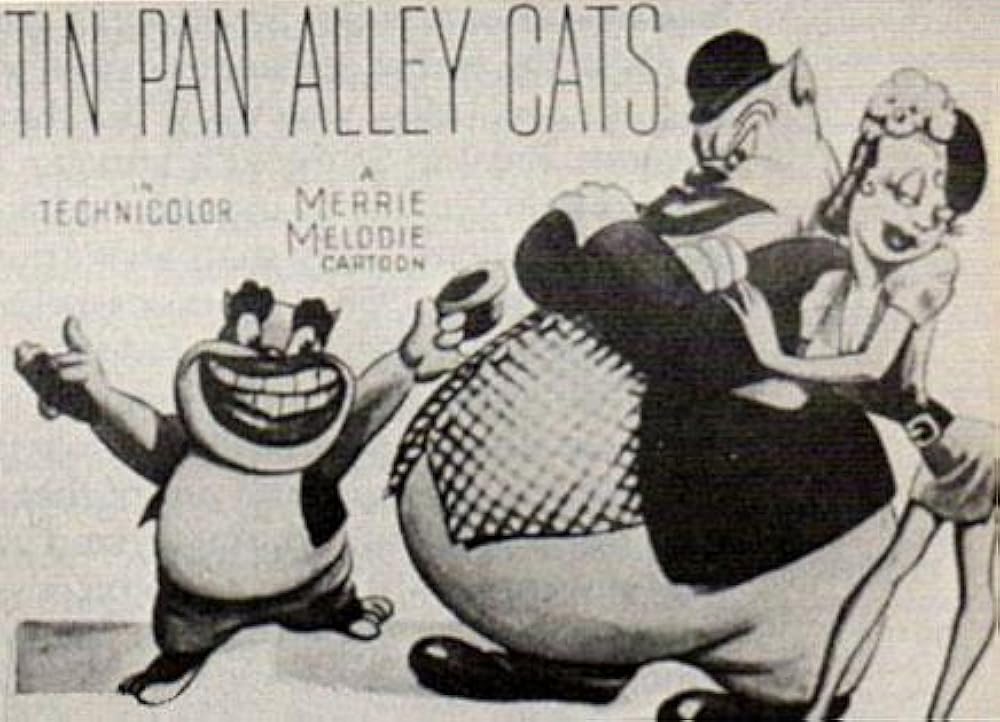

9. “Tin Pan Alley Cats” (1943)

Réalisé par Bob Clampett pour Warner Bros en 1943, Tin Pan Alley Cats est le double sombre de Coal Black and de Sebben Dwarfs. Là où ce dernier travestissait la culture afro-américaine en conte musical, celui-ci la transforme en cauchemar moral. Inspiré à la fois de la virtuosité des clubs de jazz d’Harlem et de l’iconographie religieuse, le film met en scène un chat noir anthropomorphe (caricature évidente du pianiste Fats Waller) pris dans une spirale de vice, de folie et de rédemption. Sous couvert de satire morale, Tin Pan Alley Cats projette sur le musicien noir toutes les peurs et les fantasmes d’une Amérique blanche puritaine : la débauche, l’excès, la sensualité, la perte de contrôle.

L’intrigue est simple, mais sa symbolique est puissante. Le protagoniste, chat de cabaret jovial et débauché, quitte une église où se joue un gospel vibrant pour plonger dans la nuit urbaine. Il y découvre les clubs de jazz, les filles légères, les danses endiablées, l’alcool et la musique. Au milieu du chaos, des visions hallucinées s’enchaînent : têtes géantes, démons dansants, foules en transe. Puis, rattrapé par la culpabilité, le chat est confronté à une apparition infernale (un véritable enfer de swing) avant de se réveiller, transformé, jurant de renoncer à ses “péchés”.

Sous la surface du gag, la structure du film est claire : c’est une parabole morale. Mais cette morale n’est pas universelle ; elle est raciale. Le message implicite est le suivant : la culture noire urbaine est une tentation diabolique, une force irrationnelle dont il faut se détourner pour retrouver la pureté. Le jazz, la danse, la liberté corporelle sont assimilés à la damnation. Le salut passe par le retour à l’église, à l’ordre, à la discipline.

Visuellement, le film se distingue par un foisonnement d’images psychédéliques : ombres mouvantes, lumières de cabaret, hallucinations dignes d’un trip sous acide. Mais derrière cette esthétique hallucinée se cache une idéologie très lucide. Tin Pan Alley Cats transforme l’expression artistique noire (le swing, le be-bop naissant, la ferveur du gospel) en métaphore du chaos moral. L’âme noire devient le champ de bataille du vice et du repentir, comme si la seule manière d’être sauvé consistait à se soumettre à la norme religieuse blanche.

En 1943, les États-Unis projettent au monde une image d’unité démocratique, mais à l’intérieur, la ségrégation perdure. L’effervescence culturelle des ghettos (Harlem, Chicago, Kansas City) inquiète les élites blanches, fascinées par le jazz mais effrayées par sa liberté. Hollywood, fidèle miroir de cette ambivalence, canalise cette fascination en la travestissant. Dans Tin Pan Alley Cats, le jazz devient un monstre visuel, un carnaval de déraison, une pulsion qu’il faut contenir.

Le chat noir de Clampett est le symbole parfait de cette ambiguïté. Inspiré du génie musical de Fats Waller, il incarne la joie, la sensualité, l’improvisation. Mais cette joie est aussitôt punie. Le plaisir est diabolisé, littéralement : chaque note devient une faute, chaque rire un péché. Cette transposition morale illustre un mécanisme fondamental du racisme culturel américain : l’appropriation et la condamnation simultanées de la culture noire. On s’enivre du rythme, mais on le diabolise ; on admire la vitalité, mais on la caricature.

Le plus ironique, c’est que le film recycle la même trame qu’un autre cartoon antérieur de Clampett, Porky’s Preview (1941), mais en y ajoutant des codes raciaux. L’enfer du jazz, ici, est peuplé de démons à la peau noire, de musiciens grotesques, de danseurs possédés. La musique devient un acte de perdition. Et lorsque le chat “se réveille” dans une église, apaisé, la morale est bouclée : l’ordre chrétien triomphe de la culture noire.

Tin Pan Alley Cats incarne la mutation la plus perverse du racisme hollywoodien : celle qui maquille le mépris en rédemption. Le film ne ridiculise pas seulement les Noirs : il transforme leur culture en péché à expier. Le jazz, art de la liberté, devient ici la preuve d’une “nature excessive”, d’une incapacité à se maîtriser. L’âme noire n’est pas célébrée : elle est exorcisée.

Le sous-texte religieux, omniprésent, renforce cette hiérarchie morale. Le salut vient de la prière, de la soumission, de la repentance (autant de codes hérités de la culture puritaine blanche. La culture noire urbaine, en revanche, est associée à la tentation, à la chair, au plaisir) donc à la chute.

Mais Tin Pan Alley Cats ne se résume pas à un manifeste de mépris : c’est aussi un document d’époque. Il montre, avec une clarté rare, comment les Américains blancs percevaient la vitalité artistique noire : comme un danger séduisant, une énergie à canaliser. Il traduit la peur d’une Amérique qui pressentait que son art le plus moderne (le jazz) venait des marges, des ghettos, des descendants d’esclaves.

Clampett, sans en avoir conscience, a dessiné dans ce film le paradoxe éternel du racisme culturel : prendre sans reconnaître, imiter sans respecter, jouir sans créditer. Censuré en 1968 et longtemps interdit de diffusion, Tin Pan Alley Cats reste aujourd’hui l’un des témoignages les plus éloquents de cette hypocrisie.

Le jazz, cette langue universelle de l’émancipation, y est réduit à une hallucination coupable, un enfer de swing d’où il faut se réveiller pour retrouver la morale blanche. Et dans ce réveil, l’Amérique croit se purifier ; alors qu’elle ne fait que rejouer son propre cauchemar.

10. “Angel Puss” (1944)

Réalisé par Chuck Jones pour Warner Bros, Angel Puss est l’un des Censored Eleven les plus dérangeants ; non pas pour la crudité de ses images, mais pour la perversité morale de son récit. Sous des dehors de fable comique, le film inverse les rôles, effaçant la culpabilité blanche pour la projeter sur le corps noir. En sept minutes à peine, il condense la logique du racisme américain : rendre l’opprimé responsable de la faute du maître, et transformer la souffrance en spectacle.

Le scénario semble simple : un jeune garçon noir, caricaturé à l’extrême (lèvres rouges, peau d’encre, regard apeuré) reçoit l’ordre de noyer un chat blanc enfermé dans un sac. Terrifié, il se résout à exécuter la tâche. Mais le chat s’échappe et, pour se venger, décide de hanter le garçon en se faisant passer pour son propre fantôme. À la fin du film, le jeune Noir, pris de panique, fuit en criant qu’il a “vu un chat mort revenir”. Le spectateur rit ; le gag est accompli.

Mais derrière ce comique macabre se cache un mécanisme symbolique glaçant. Le dessin animé transforme la cruauté blanche en faute noire. Dans l’Amérique ségrégationniste des années 1940, où les lynchages et les humiliations quotidiennes étaient encore monnaie courante, Angel Puss transpose la violence en jeu. Le garçon noir, instrument de la brutalité, devient le bouc émissaire parfait. La mort, la peur et la culpabilité circulent dans le récit, mais toujours à sens unique : de haut en bas, du maître vers le serviteur.

Le chat blanc, symbole de pureté, de malice intelligente, finit par triompher ; le garçon noir, symbole d’innocence bafouée, est ridiculisé. Le film opère donc une inversion morale : la victime est coupable, le bourreau est comique. Ce déplacement de la responsabilité, caractéristique du racisme culturel, permet au spectateur blanc de rire sans se sentir complice. La conscience est soulagée, la hiérarchie réaffirmée.

En 1944, Hollywood cherche à se présenter comme une usine à rêve vertueuse, tout en perpétuant, souvent inconsciemment, la morale puritaine et raciale du pays. Angel Puss est emblématique de cette hypocrisie : sous couvert de conte moral, il recycle les mythes du blackface et du “Noir superstitieux”, incapable de discernement, dominé par la peur et les instincts.

La mise en scène multiplie les symboles religieux et moraux : l’eau du baptême devient ici un instrument de mort, l’ange une moquerie, la rédemption une farce.

Ce film révèle la capacité du racisme américain à se refaire une beauté morale. Il ne s’agit plus de représenter le Noir comme violent ou bestial, mais comme irrationnel, peureux, indigne du salut. Le message implicite : même quand il obéit, il échoue. Même quand il souffre, il fait rire.

L’Amérique blanche se débarrasse de sa culpabilité historique en la projetant sur ses victimes.

Le Noir y devient le réceptacle du péché collectif. Le rire, ici, fonctionne comme une catharsis inversée : ce n’est pas la peur du spectateur qu’on apaise, mais sa honte.

Le dessin animé, produit d’un empire médiatique, devient un rituel collectif de déresponsabilisation.

L’aspect spirituel du film est d’autant plus troublant que son titre, Angel Puss (“Chaton angélique”), évoque la pureté et la rédemption, alors même qu’il met en scène une parodie du salut. Le “fantôme” du chat blanc qui revient hanter le garçon noir peut être lu comme la métaphore d’une Amérique hantée par sa propre violence raciale ; mais incapable de la reconnaître. Le revenant n’est pas la conscience du crime, mais son déguisement.

Le plus révélateur est la réception du film à sa sortie : Angel Puss fut interdit dans plusieurs États du Sud… non pour son racisme, mais parce qu’il montrait un enfant commettant un meurtre. Le scandale moral effaça la question raciale, comme si la violence contre le Noir était naturelle, mais celle d’un Noir contre un chat, insupportable. Tout le paradoxe américain tient dans cette dissonance.

En 1968, lorsque United Artists décida de censurer Angel Puss avec dix autres cartoons, il s’agissait moins de réparer que d’oublier. Mais aujourd’hui, à la lumière de l’histoire, ce film apparaît comme un document d’une lucidité brutale. Il dit tout : la peur blanche, la culpabilité déplacée, la caricature du remords.

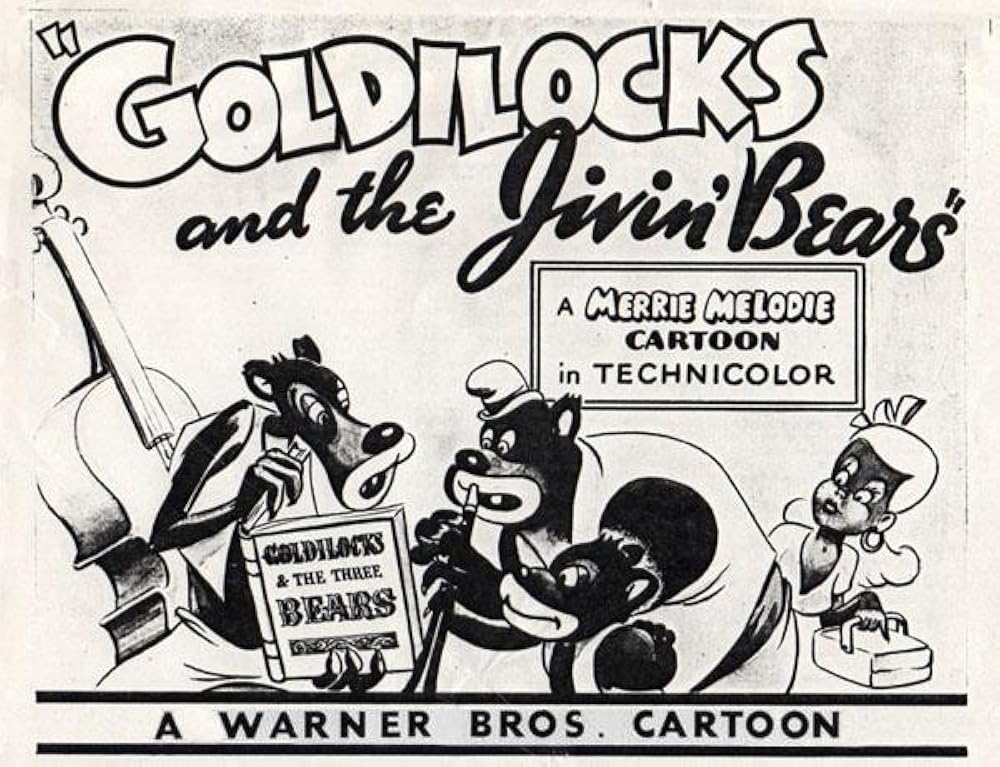

11. “Goldilocks and the Jivin’ Bears” (1944)

Réalisé par Friz Freleng et produit par Leon Schlesinger pour Warner Bros, Goldilocks and the Jivin’ Bears est l’un des derniers cartoons du corpus des Censored Eleven ; et sans doute l’un des plus révélateurs de la manière dont Hollywood a su maquiller le racisme en divertissement musical. Sorti en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, ce court-métrage détourne le célèbre conte européen Boucle d’Or et les trois ours en une version “noire et swing”, saturée de clichés, d’exagérations et de stéréotypes. Derrière le vernis coloré et la vitalité rythmique, il livre une vision profondément condescendante de la culture noire : le swing y devient un synonyme de chaos, de sensualité excessive et de primitivisme joyeux.

L’histoire, en apparence, est simple. Boucle d’Or (ici représentée comme une chanteuse blanche) entre par hasard dans la maison de trois ours anthropomorphes, musiciens de jazz. Au lieu de goûter leur porridge, elle découvre leurs instruments et leur rythme endiablé. S’ensuit une longue séquence musicale où les trois ours, aux traits caricaturaux, se lancent dans une performance swing tonitruante. Les visages sont déformés par la joie, les corps bondissent, la musique semble jaillir d’une transe plus que d’un art. L’intention, selon les créateurs, était de “célébrer le jazz” ; le résultat est tout autre : une caricature du corps noir comme instrument de divertissement universel.

Les ours musiciens, censés incarner la vitalité du jazz, sont dessinés dans la pure tradition raciste du blackface : lèvres rouges, dents immenses, yeux écarquillés, rires hystériques. Ils n’ont ni intériorité, ni mélancolie, ni profondeur. Ils ne vivent que pour la musique, et cette musique (le swing) devient, dans le film, une métaphore du désordre. Dans la mise en scène de Freleng, le jazz n’est pas une forme d’expression raffinée : c’est une pulsion. Une joie sans raison, une énergie sans culture.

Cette représentation s’inscrit dans une logique d’appropriation culturelle inversée. Le swing, né du jazz afro-américain, était à cette époque l’art musical le plus moderne, le plus sophistiqué des États-Unis ; porté par des figures comme Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald ou Cab Calloway. Mais dans Goldilocks and the Jivin’ Bears, cette modernité est vidée de sens. Warner Bros en fait une simple “danse tribale urbaine”, un folklore inoffensif pour le spectateur blanc. L’innovation noire devient un gag. La culture devient décor.

L’Amérique sort peu à peu de la Grande Dépression et se rêve unifiée par la guerre. L’industrie du divertissement, soumise au patriotisme, cherche à concilier “bonne humeur” et hiérarchie sociale. Dans ce climat, les cartoons raciaux comme Goldilocks and the Jivin’ Bears remplissent une fonction politique : détourner la puissance contestataire du jazz pour la transformer en spectacle inoffensif. Le swing, né comme une musique d’émancipation, devient ici une musique de soumission joyeuse.

Tout, dans ce film, sert à infantiliser le monde noir. La narration elle-même joue sur le contraste entre la “civilisée” Boucle d’Or et les “sauvages rieurs” qu’elle rencontre. Les ours sont amicaux mais désordonnés, chaleureux mais bruyants ; une humanité inachevée. Le conte européen, symbole de morale et d’ordre, rencontre la culture afro-américaine, symbole de désordre et d’instinct : la morale du film est implicite, mais limpide. Le rire du spectateur valide la hiérarchie.

L’aspect le plus dérangeant du film réside sans doute dans son esthétique sonore. La bande originale, exceptionnelle d’un point de vue technique, mêle jazz, boogie-woogie et gospel. Mais cette virtuosité musicale (inspirée par les orchestres noirs de l’époque) est utilisée pour accentuer la dimension comique des personnages. Les rythmes syncopés deviennent les pulsations d’un rire colonial : celui d’une Amérique qui consomme le swing sans jamais en reconnaître la source.

En 1944, alors que des milliers de soldats noirs combattent en Europe pour la liberté, Goldilocks and the Jivin’ Bears renvoie symboliquement leurs frères restés au pays à la marmite du burlesque. Les Noirs peuvent faire danser l’Amérique, mais pas la diriger. Ils peuvent l’émouvoir, mais pas la représenter. Ils peuvent la faire rire, mais jamais réfléchir.

Ce court-métrage cristallise ainsi une idée fondamentale de l’imaginaire racial américain : le Noir comme réservoir d’énergie vitale, de rythme, de spontanéité ; mais dénué de raison. Cette représentation, omniprésente à Hollywood jusque dans les années 1960, participe à une domestication symbolique de la culture noire : l’art devient instinct, le talent devient folklore.

Quand le rire cache la honte

La boucle se referme. De Hittin’ the Trail for Hallelujah Land à Goldilocks and the Jivin’ Bears, les Censored Eleven racontent bien plus qu’une succession de cartoons gênants : ils composent une fresque morale, un autoportrait involontaire de l’Amérique. Celle d’un pays qui, tout en se rêvant champion de la liberté, a bâti son rire sur la déshumanisation des siens. Derrière chaque gag, chaque sourire, chaque note de jazz déformée, c’est une hiérarchie du monde qui s’écrit ; douce, rythmée, apparemment inoffensive, mais implacable.

Ces onze films ne sont pas des accidents de parcours ; ils sont la norme d’une époque. Warner Bros, Disney, MGM : tous ont participé à ce grand projet de “pédagogie du mépris” où l’humour remplaçait la domination. Le rire servait de vernis moral. On ne frappait plus, on caricaturait. On ne lynchait plus sur les places publiques, on ridiculisait sur grand écran. Et ce rire collectif, partagé dans les salles obscures, a longtemps tenu lieu de ciment social : une manière de dire, sans le dire, qui avait le droit d’être regardé, et qui n’était bon qu’à divertir.

Mais l’histoire ne s’arrête pas à la censure de 1968. Supprimer ces films n’a pas suffi à effacer leur héritage : l’ombre du Censored Eleven plane encore sur l’imaginaire occidental. On la retrouve dans la publicité, dans les jeux vidéo, dans les stéréotypes médiatiques qui persistent à assigner les Noirs à la danse, au sport, au rire ; jamais à la pensée ou au pouvoir. Le racisme visuel a simplement changé de costume : il a quitté la pellicule pour s’installer dans les pixels.

C’est pourquoi il faut les revoir, non pour les pardonner, mais pour les comprendre. Les Censored Eleven ne sont pas des reliques honteuses, mais des archives essentielles. Les cacher, c’est refuser d’affronter la manière dont le cinéma a fabriqué la perception du monde noir. Les étudier, c’est se donner les moyens de désarmer ce rire qui tue.

Et c’est là qu’intervient la mission de Nofi : documenter, décoder, transmettre.

À travers ses articles, ses éditions et ses formats jeunesse, Nofi, Nofi Éditions et Griokids travaillent à la décolonisation des imaginaires. Ils ne se contentent pas de raconter l’histoire : ils la réparent. Là où Hollywood a figé les visages noirs dans la caricature, Nofi les rend humains, multiples, lumineux. Là où les Looney Tunes faisaient rire aux dépens de l’Afrique, Griokids apprend aux enfants à en être fiers. Là où le cinéma effaçait la mémoire, Nofi Éditions la grave dans le papier.

Car comprendre ces films, c’est comprendre le pouvoir des images. Ce n’est pas seulement une affaire d’histoire, mais d’éducation, de transmission. Ces cartoons, que certains voudraient encore ranger dans la catégorie du “c’était une autre époque”, sont en réalité des miroirs du présent : ils montrent comment la domination survit sous des formes légères, rythmées, presque charmantes.

L’Amérique, en censurant ces onze films, a voulu tourner la page. Mais elle a oublié de la lire. Le devoir de notre génération est justement de la relire (à voix haute, calmement, lucidement) pour comprendre ce que ces rires disaient vraiment.

Car les nations, comme les hommes, ne rient jamais innocemment. Elles se racontent en riant. Et dans le rire nerveux des Looney Tunes, c’est tout un empire qui se dévoile : brillant, inventif, mais aveugle à la douleur qu’il produit.

Le véritable progrès n’est pas de censurer ces images, mais d’apprendre à les regarder en face, à les nommer, à les enseigner. Et c’est dans cette lumière, entre mémoire et responsabilité, que se dessine la mission de Nofi : transformer la honte en savoir, la blessure en conscience, le rire en mémoire.

Ainsi, les Censored Eleven ne seront plus seulement des films interdits,

mais les onze leçons d’une Amérique qui riait trop fort pour entendre ses propres larmes.

Notes et références

- Donald Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films, Continuum, 1973.

- Henry Louis Gates Jr., The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism, Oxford University Press, 1988.

- Christopher P. Lehman, The Colored Cartoon: Black Representation in American Animated Short Films, 1907–1954, University of Massachusetts Press, 2007.

- Nicholas Sammond, Birth of an Industry: Blackface Minstrelsy and the Rise of American Animation, Duke University Press, 2015.

- Esther Leslie, Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant-Garde, Verso, 2002.

- Donald Crafton, Before Mickey: The Animated Film, 1898–1928, University of Chicago Press, 1993.

- Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, 1950.

- Ralph Ellison, Shadow and Act, Random House, 1964.

- Amiri Baraka, Blues People: Negro Music in White America, Harper Perennial, 1963.

- Maya Cade, The Black Film Archive Project: Preserving Black Cinema History, 2021.

- Archives Warner Bros., collection “Merrie Melodies”, Burbank, CA.

- Darlene Clark Hine & Kathleen Thompson, A Shining Thread of Hope: The History of Black Women in America, Broadway Books, 1998.