En plein cœur de La Nouvelle-Orléans du XIXᵉ siècle, Madame Delphine LaLaurie incarnait l’élégance créole. Mondaine respectée, elle cachait pourtant derrière les murs de son manoir des pratiques d’une cruauté inouïe. Tortures, expériences pseudo-médicales, esclaves enchaînés dans des pièces secrètes : son nom reste associé à l’horreur absolue de l’esclavage. Retour sur huit faits terrifiants qui font de LaLaurie l’un des visages les plus sombres de l’histoire américaine.

La Nouvelle-Orléans, miroir de la cruauté esclavagiste

Au début du XIXᵉ siècle, la Louisiane, ancien territoire français passé sous domination américaine en 1803, est une société prospère bâtie sur l’esclavage. À La Nouvelle-Orléans, perle du Sud, la culture créole s’épanouit entre faste, raffinement et violence invisible. Les élites blanches y règnent en maîtresses absolues, drapées dans une respectabilité mondaine qui dissimule une réalité brutale : la possession d’êtres humains, réduits au rang de biens meubles.

C’est dans cet univers que s’illustre Delphine LaLaurie (1787-1849 ?), figure de la haute société créole. Femme riche, mondaine et apparemment dévouée aux bonnes manières, elle fréquente les salons les plus élégants et incarne l’idéal féminin de son temps. Mais derrière le vernis de respectabilité, elle cache une noirceur que la mémoire collective retiendra comme l’une des plus atroces manifestations de la cruauté esclavagiste.

Sa demeure de Royal Street, bientôt surnommée la “Maison de la Terreur”, deviendra un symbole : celui d’une barbarie infligée en silence, longtemps tolérée par la société blanche de La Nouvelle-Orléans.

Nofi vous propose de revenir sur huit faits précis qui révèlent l’ampleur de la violence exercée par Madame LaLaurie, et expliquent pourquoi son nom reste associé, plus de deux siècles plus tard, à l’horreur absolue de l’esclavage.

Fait n°1 – Des origines respectables, une réputation mondaine

Delphine Macarty naît en 1787 dans une famille créole parmi les plus en vue de La Nouvelle-Orléans. Ses parents, d’ascendance irlandaise et française, appartiennent à cette élite blanche qui prospère sur les plantations et les échanges commerciaux. Dans une société marquée par le métissage culturel mais cloisonnée par la couleur de peau, les Macarty incarnent l’aristocratie locale, soucieuse de maintenir son rang et son prestige.

Très jeune, Delphine épouse un officier espagnol, puis se remariera à deux reprises, chaque union consolidant son statut social et sa fortune. Par ces alliances, elle accède aux cercles les plus fermés de la haute société créole, où elle devient une figure connue des salons et des bals. On la décrit comme une femme raffinée, élégante, cultivée, toujours entourée d’invités prestigieux.

Mais derrière cette image de mondaine respectée se cache une réalité plus sombre. Ce contraste, entre la façade polie et les pratiques de violence domestique, illustre une hypocrisie profonde : dans cette société, on pouvait briller dans les dîners, être célébrée pour sa grâce, tout en perpétuant, à huis clos, les pires brutalités sur des êtres humains réduits en esclavage. Chez Madame LaLaurie, cette duplicité atteindra des sommets qui feront d’elle l’un des visages les plus infâmes de l’histoire de la Louisiane.

Fait n°2 – Une maison transformée en prison

En 1832, Delphine LaLaurie et son troisième mari, le docteur Leonard LaLaurie, font construire un vaste manoir au 1140 de Royal Street, dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. La demeure, imposante par ses proportions et son élégance, devient rapidement l’une des plus admirées de la ville. Avec ses balcons ouvragés et ses salons somptueux, elle incarne le prestige de la haute société créole.

Mais derrière les murs élégants, une tout autre réalité se dessine. Les caves, les combles et certaines pièces dissimulées étaient réservés aux esclaves. Là, loin des regards mondains, se jouait le quotidien d’une violence inouïe. Des témoignages rapportent que les voisins entendaient parfois des cris étouffés, des gémissements et des bruits suspectsqui s’échappaient du manoir. Ceux qui osaient questionner Madame LaLaurie se heurtaient à son sourire mondain et à son influence sociale, qui lui permettait d’étouffer toute rumeur.

Ainsi, cette demeure prestigieuse devint bien plus qu’un lieu de résidence : elle se transforma en symbole architectural de la cruauté invisible. Un bâtiment à double visage, reflet d’une société où l’apparence raffinée masquait la barbarie quotidienne de l’esclavage.

Fait n°3 – La brutalité quotidienne infligée aux esclaves

Derrière la façade mondaine, la vie des esclaves de Madame LaLaurie relevait du cauchemar. Des voisins racontèrent avoir aperçu, à travers les coursives ou depuis la rue, des captifs enchaînés, amaigris, vêtus de haillons. Certains apparaissaient si affaiblis qu’ils semblaient à peine capables de se tenir debout.

Les châtiments infligés étaient réguliers et d’une cruauté glaçante : coups de fouet, privation prolongée de nourriture, isolement dans des pièces sombres. Ces pratiques n’épargnaient pas les plus jeunes : des enfants eux-mêmes subissaient les mêmes sévices, victimes d’une violence systématique qui ne distinguait ni l’âge ni le sexe.

Déjà, au sein de la société créole, circulaient des rumeurs persistantes sur la cruauté de Delphine LaLaurie. Certains voisins évoquaient des esclaves disparus, d’autres dénonçaient des cris qui perçaient la nuit. Mais ces murmures s’éteignaient aussitôt face à l’influence de la maîtresse de maison et à l’indifférence d’une société qui considérait les captifs comme une simple propriété.

Ainsi, bien avant le scandale de 1834, Madame LaLaurie était déjà connue, à voix basse, comme une esclavagiste particulièrement brutale, dont la réputation contrastait violemment avec l’image policée qu’elle cultivait dans les salons de La Nouvelle-Orléans.

Fait n°4 – Le “traitement médical” sadique

L’une des facettes les plus effroyables de la cruauté de Madame LaLaurie réside dans l’usage qu’elle faisait des instruments chirurgicaux. Mariée à un médecin, elle eut accès à des outils médicaux qu’elle détourna de toute finalité thérapeutique pour les employer comme instruments de torture.

Des témoignages évoquent des esclaves soumis à de véritables “expériences” pseudo-scientifiques : crânes perforés, tendons sectionnés, articulations volontairement brisées ou inversées. Certains récits, transmis par les pompiers et les témoins de l’incendie de 1834, parlent de captifs dont les membres avaient été fixés dans des positions grotesques, comme si on avait voulu transformer leur corps en objets d’expérimentation.

Cette confusion entre médecine et sadisme illustre une dérive propre au monde colonial, où la science pouvait être instrumentalisée pour justifier ou mettre en scène la domination. Dans le cas de Madame LaLaurie, il ne s’agissait pas de soigner, mais de prolonger la souffrance de ses victimes sous couvert d’un vernis médical.

Elle incarne ainsi une forme extrême de médecine coloniale dévoyée, où le corps de l’esclave devenait un terrain d’essai, nié dans son humanité et réduit à l’état de cobaye. Cette perversion pseudo-scientifique contribuera à nourrir sa réputation d’inhumanité absolue.

Fait n°5 – L’incendie de 1834 : le scandale éclate

Le 10 avril 1834, un événement brutal mit au grand jour les horreurs de la maison LaLaurie. Une cuisinière enchaînée au poignet dans la cuisine mit volontairement le feu à la demeure. Son geste désespéré n’était pas une tentative de fuite, mais un cri d’alerte destiné à révéler les supplices infligés à ses compagnons d’infortune.

Lorsque les flammes furent maîtrisées, les pompiers et les voisins pénétrèrent dans les étages supérieurs et découvrirent, dans le grenier, une scène qui les marqua à jamais. Des esclaves mutilés, décharnés, maintenus par des chaînes, portaient sur leurs corps les stigmates d’expériences et de tortures. Certains avaient les membres brisés, d’autres présentaient des blessures ouvertes, maintenues artificiellement. Plusieurs témoignages parlent d’hommes et de femmes attachés depuis si longtemps qu’ils étaient incapables de marcher.

La vision de ces captifs martyrisés provoqua une onde d’indignation. La foule, alertée par la rumeur, se rassembla devant le manoir, horrifiée par l’ampleur de la cruauté révélée. Le scandale fut tel que la nouvelle se répandit bien au-delà de La Nouvelle-Orléans, donnant naissance à une véritable légende noire autour du nom de Madame LaLaurie.

Ce fut le début de son mythe public : celui d’une femme qui, sous les traits d’une mondaine respectée, cachait l’une des plus terribles réalités de l’esclavage américain.

Fait n°6 – La fuite et l’impunité

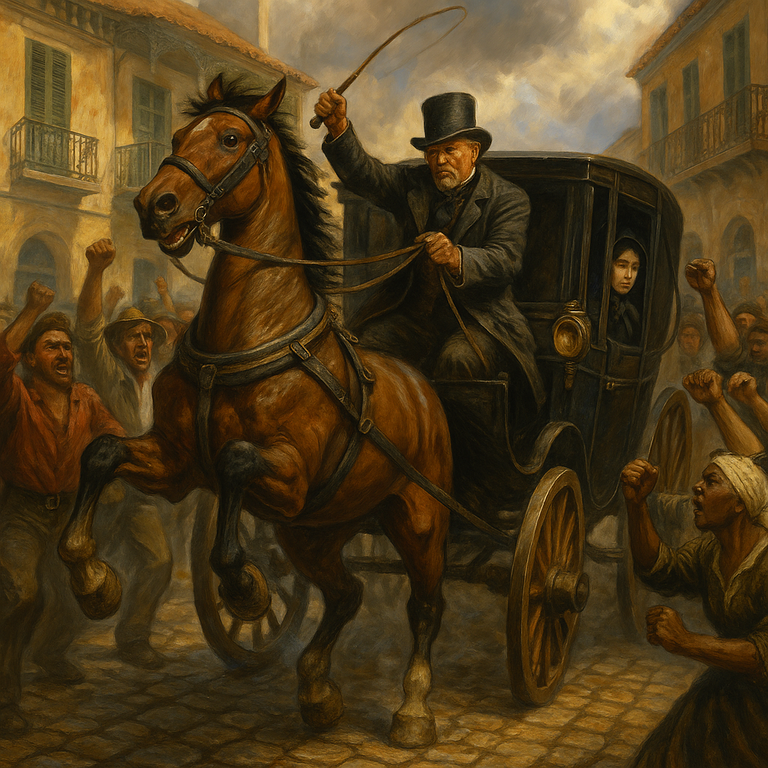

Lorsque les horreurs de la maison de Royal Street furent révélées au grand jour, une foule en colère se rassembla devant le manoir. Les habitants, choqués par la découverte des esclaves mutilés, se livrèrent à un début de saccage de la demeure. Pourtant, Delphine LaLaurie réussit à s’échapper, protégée par des proches qui lui permirent de fuir discrètement la ville.

Son départ fut rapide et discret : certains témoins affirmèrent l’avoir vue quitter La Nouvelle-Orléans en calèche, tandis que d’autres parlèrent d’un embarquement précipité. Les sources la situent ensuite à Paris, où elle aurait vécu en exil jusqu’à sa mort, sans jamais avoir été inquiétée par la justice américaine. Aucune enquête sérieuse ne fut menée, aucun procès ne fut organisé.

Ce silence des autorités illustre le fonctionnement d’une société esclavagiste qui, tout en condamnant les excès les plus visibles, fermait les yeux sur l’essentiel : la violence systémique inhérente à l’esclavage. Madame LaLaurie, pourtant coupable d’actes monstrueux, demeura ainsi l’incarnation d’une impunité protégée par le rang social et la complicité institutionnelle.

Son nom traversa l’Atlantique chargé d’infamie, mais elle ne subit jamais la justice des hommes.

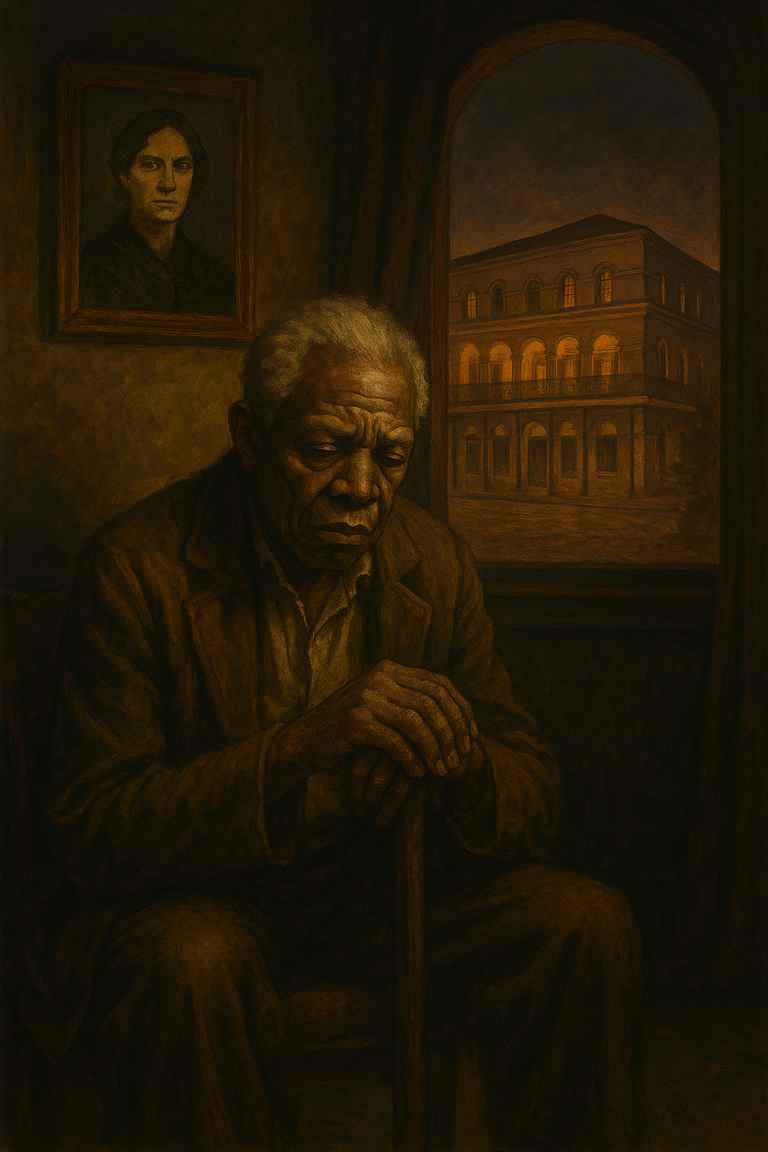

Fait n°7 – Une mémoire noire traumatique

Si la haute société créole tenta d’effacer le scandale en reléguant Madame LaLaurie à l’oubli, il en alla tout autrement dans la mémoire des esclaves et de leurs descendants. Dans la communauté afro-américaine de La Nouvelle-Orléans, les récits de survivants et de témoins furent transmis de génération en génération. Ils forgèrent une mémoire collective où le nom de LaLaurie devint synonyme de terreur absolue.

Au fil du temps, elle devint l’archétype du maître esclavagiste cruel, incarnation d’une violence sadique exercée dans l’ombre, protégée par les privilèges de classe et de race. Son manoir de Royal Street n’était plus vu comme une élégante demeure, mais comme un lieu maudit, associé aux cris étouffés et aux supplices endurés par des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants.

Encore aujourd’hui, à La Nouvelle-Orléans, le nom de LaLaurie évoque une mémoire douloureuse. Dans les récits oraux, dans les commémorations, dans l’imaginaire collectif afrodescendant, elle demeure un rappel de l’extrême brutalité de l’esclavage et de la complicité d’une société qui l’a longtemps tolérée.

Ainsi, bien au-delà du scandale de 1834, Madame LaLaurie reste un traumatisme culturel durable, inscrit dans la conscience noire comme un avertissement : celui que l’horreur n’était pas l’exception, mais le reflet d’un système.

Fait n°8 – La légende et la récupération culturelle

Au fil du temps, la figure de Madame LaLaurie a dépassé les frontières de l’histoire pour entrer dans la sphère de la culture populaire. Son nom et son manoir hanté inspirèrent des romans, des films et des séries. La plus célèbre représentation demeure celle d’American Horror Story, où elle est dépeinte comme une créature de fiction, prisonnière éternelle de ses propres crimes.

À La Nouvelle-Orléans, sa demeure de Royal Street est devenue une attraction touristique macabre. Des visites guidées en font un lieu de frisson, où l’on vient chercher des sensations fortes plus que des vérités historiques. Ce traitement spectaculaire contribue à transformer une tragédie humaine en divertissement, effaçant trop souvent la mémoire des victimes réelles.

Le risque est grand : en réduisant Madame LaLaurie à une simple légende gothique, on oublie que ses atrocités ne relevaient pas du fantastique, mais d’un système esclavagiste bien réel. Derrière les murs du manoir, ce ne sont pas des personnages de fiction qui ont souffert, mais des hommes, des femmes et des enfants réduits en esclavage.

Il est donc essentiel de replacer son histoire dans le cadre plus large de l’esclavage, non pour fétichiser l’horreur, mais pour rappeler que LaLaurie n’était pas un monstre isolé : elle incarnait, de manière extrême, une brutalité que des millions d’Africains et d’Afrodescendants subirent quotidiennement en Amérique.

Madame LaLaurie, miroir d’un système

À travers ces huit faits, l’histoire de Madame LaLaurie apparaît dans toute son horreur : une femme issue de l’élite créole, respectée pour son rang et ses manières, qui transforma sa demeure en prison, infligea tortures et supplices à ses esclaves, et dont les crimes furent révélés au grand jour lors de l’incendie de 1834. Sa fuite, jamais inquiétée par la justice, illustre l’impunité dont jouissaient les maîtres esclavagistes. Sa mémoire, transmise dans la communauté afrodescendante, rappelle aujourd’hui encore la terreur qu’elle inspira.

Mais réduire LaLaurie à une simple figure monstrueuse serait une erreur. Elle ne fut pas une aberration isolée, mais le produit d’un système esclavagiste qui, dans toute l’Amérique, institutionnalisa la violence, la déshumanisation et l’impunité. Si son nom résonne avec une intensité particulière, c’est parce qu’il concentre les abus que des millions d’Africains réduits en esclavage subirent au quotidien.

Revisiter son histoire, c’est refuser de se laisser séduire par le folklore macabre qui entoure son manoir. C’est rappeler que derrière la légende noire se trouvent des vies brisées, des victimes réelles dont la souffrance ne doit pas être effacée.

En définitive, Madame LaLaurie demeure un miroir de l’esclavage : un rappel brutal de ce que produit une société qui tolère l’inhumanité au nom du profit et du prestige. Se souvenir d’elle, ce n’est pas glorifier l’horreur, mais honorer la mémoire des victimes et affirmer que la vigilance reste notre devoir face à toute banalisation de la cruauté.

Source

- « The conflagration at the house occupied by the woman Lalaurie » (L’incendie de la maison occupée par Mme Lalaurie). New Orleans Bee. 11 avril 1834.

- Harriet Martineau, Retrospect of Western Travel (1838) : récit de voyage d’une observatrice anglaise qui rapporte les atrocités de LaLaurie.

- Carolyn Morrow Long, Mad Madame LaLaurie: New Orleans’ Most Famous Murderess Revealed (University Press of Florida, 2012) : étude historique de référence, distinguant faits et légendes.

- Joy J. Jackson, New Orleans in the Gilded Age: Politics and Urban Progress, 1880–1896 (Louisiana State University Press, 1969) : contexte social et politique.

- Morrow Long, Carolyn (2012). Madame Lalaurie Mistress of the Haunted House. Gainesville, FL: University Press of Florida.

- Paris Archives online, death certificates ; Faites défiler jusqu’à la page 15/51.

- Paris Archives online, inheritance tables of the former 1st district for 1846 to 1852, DQ8 534, allez à la page 25/171.

- Baker, Courtney R (2008). Misrecognized: Looking at Images of Black Suffering and Death (PhD thesis). Duke University.

Sommaire