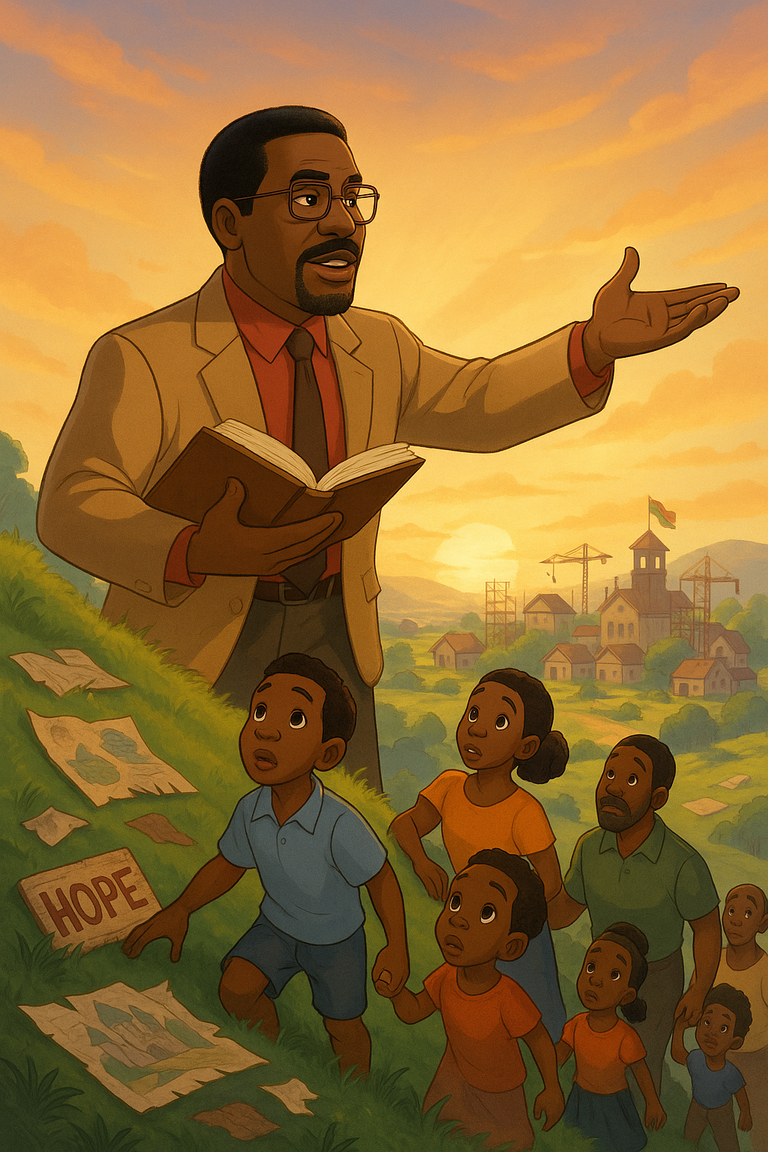

Psychologue et penseur afrocentré, Amos Wilson a marqué la pensée critique noire par sa lucidité. Dans ses écrits, il démonte les illusions bourgeoises qui freinent la libération collective des Afro-descendants. Intégration, diplômes, respectabilité ou consumérisme : autant de “contes de fée” qui entretiennent la dépendance au lieu de la briser. Retour sur huit mythes à abandonner pour construire une puissance noire réelle, à l’abri des mirages.

Amos Wilson, un intellectuel afro-critique

Né en 1941 et disparu en 1995, Amos N. Wilson fut psychologue clinicien, professeur et théoricien afrocentré. Moins médiatisé que d’autres figures de son temps, il n’en demeure pas moins l’un des penseurs les plus radicaux et lucides de la condition noire dans l’Amérique contemporaine.

Ses travaux s’inscrivent dans un contexte précis : celui des États-Unis post-droits civiques, lorsque les victoires juridiques du mouvement noir semblaient ouvrir la voie à une égalité enfin concrète. Mais Wilson démontra que cette victoire apparente masquait une réalité plus crue : l’intégration avait engendré des illusions dangereuses, tandis que le consumérisme noir, en plein essor, nourrissait l’économie dominante sans renforcer l’autonomie communautaire.

Son objectif intellectuel fut clair : démonter les “contes de fée” qui anesthésiaient la conscience collective des Noirs, en les enfermant dans des schémas de respectabilité, de réussite individuelle et de consommation ostentatoire. Selon lui, ces illusions, héritées du modèle occidental et intériorisées par les élites noires, empêchaient toute véritable libération.

La question qu’il posait reste brûlante d’actualité : quelles illusions devons-nous abandonner pour surmonter l’oppression systémique et reconstruire une puissance noire autonome ?

Premier contes de fée : la croyance en l’intégration libératrice

Dans l’imaginaire collectif afro-américain des années 1960, l’intégration raciale apparaissait comme la promesse ultime : franchir les portes des écoles blanches, occuper les mêmes restaurants, voter sans entraves… Autrement dit, l’égalité par la proximité.

Amos Wilson démonte cette illusion avec force. Selon lui, l’intégration sans contrôle économique n’est qu’une forme d’assimilation dominée. On entre dans les institutions de l’oppresseur, mais sans en changer les règles, ni en contrôler les leviers matériels. Les Noirs deviennent alors tolérés dans l’espace public, mais demeurent dépendants de l’économie, de l’éducation et de la politique façonnées par la suprématie blanche.

L’histoire récente confirme son analyse : après les grandes lois sur les droits civiques (1964–1965), les Afro-Américains obtiennent des avancées juridiques et symboliques, mais restent enfermés dans une dépendance structurelle : ghettos appauvris, emplois précaires, criminalisation accrue. L’intégration a ouvert des portes, mais elle n’a pas renversé les rapports de pouvoir.

Ainsi, la croyance que « partager la table » suffirait à effacer des siècles de domination relève du conte. Pour Wilson, la véritable égalité ne peut naître que de la maîtrise collective des ressources, pas d’une intégration superficielle dans un système qui demeure hostile.

Deuxième contes de fée : la foi dans l’éducation occidentale comme solution unique

Dans de nombreuses familles noires, on a longtemps cru (et l’on croit encore) que l’école était la clé de l’émancipation. Accumuler diplômes et distinctions académiques devait garantir la mobilité sociale et l’accès à une vie meilleure. Ce récit a servi de moteur à plusieurs générations, convaincues que l’éducation occidentale pouvait constituer une arme décisive contre l’oppression.

Amos Wilson remet radicalement en question cette croyance. Selon lui, le système éducatif occidental ne vise pas à libérer, mais à formater. Il prépare les enfants noirs à s’intégrer dans un ordre économique et politique pensé pour maintenir la domination. Les savoirs transmis privilégient l’histoire, les valeurs et les références du monde blanc, réduisant au silence les apports africains et niant les réalités afrodescendantes.

Le résultat est paradoxal : une minorité d’Afro-Américains diplômés parvient à accéder à des positions prestigieuses, mais souvent au prix d’une distance croissante avec les masses populaires noires. Ces élites formées par l’institution occidentale deviennent parfois les relais d’un système qu’elles devraient remettre en cause. Elles incarnent une réussite individuelle, mais leur trajectoire ne garantit en rien la libération collective.

Pour Wilson, l’éducation peut être un levier puissant, mais seulement si elle est reconfigurée à partir d’une perspective afro-centrée, orientée vers l’autonomie communautaire et non vers la simple intégration dans un système dominant.

Troisième contes de fée : l’illusion de la réussite individuelle comme victoire collective

Dans les sociétés occidentales, la réussite individuelle est érigée en modèle suprême. Dans le cas afro-américain, cette logique a souvent pris la forme de figures emblématiques : sportifs de haut niveau, chanteurs mondialement connus, hommes et femmes d’affaires devenus multimillionnaires. Leur ascension spectaculaire est fréquemment présentée comme la preuve que la communauté noire progresse dans son ensemble.

Amos Wilson démonte cette illusion avec rigueur. Pour lui, l’élévation d’un individu ne garantit en rien l’amélioration des conditions de la majorité. Ces trajectoires, aussi impressionnantes soient-elles, restent souvent isolées et intégrées à un système qui continue d’exploiter et de marginaliser la masse des Afrodescendants. La gloire d’un basketteur ou la fortune d’un rappeur ne modifient pas les réalités structurelles de la pauvreté, de l’incarcération massive ou de la ségrégation résidentielle.

Au contraire, ces réussites spectaculaires peuvent servir de vitrines trompeuses, donnant l’illusion que le racisme et l’injustice reculent, alors qu’ils se maintiennent sous d’autres formes. Le sport, le divertissement ou même certains secteurs économiques deviennent ainsi des espaces de visibilité individuelle, mais sans transformation collective.

Pour Wilson, la libération ne se mesure pas au nombre de milliardaires noirs, mais à la capacité de la communauté à transformer ses conditions d’existence dans leur ensemble. La réussite individuelle ne doit donc pas être confondue avec une victoire collective : elle peut inspirer, mais ne remplace jamais l’organisation politique et économique nécessaire à la liberté réelle.

Quatrième contes de fée : le consumérisme comme affirmation identitaire

Dans une société où la dignité des Noirs a été systématiquement niée, posséder des symboles de richesse (voiture de luxe, vêtements griffés, bijoux ostentatoires) a souvent été perçu comme une revanche symbolique. Aux yeux de beaucoup, afficher ces signes extérieurs de réussite équivalait à affirmer sa valeur et à imposer le respect.

Amos Wilson dénonce avec force cette illusion. Pour lui, le consumérisme ne libère pas, il asservit davantage. Car ces dépenses spectaculaires profitent à des entreprises rarement noires, souvent issues du même système économique qui maintient les Afrodescendants dans la dépendance. Acheter des marques prestigieuses ne renforce pas l’autonomie de la communauté, mais enrichit encore ceux qui dominent déjà le marché mondial.

La conséquence est claire : une fuite massive de capitaux afro vers l’extérieur, empêchant l’accumulation de richesses au sein des quartiers et des institutions noires. Là où l’argent devrait servir à bâtir des écoles, des banques communautaires ou des entreprises locales, il est détourné vers l’entretien de l’image individuelle.

Wilson rappelle ainsi que la véritable dignité ne se trouve pas dans l’imitation des codes bourgeois blancs, mais dans la capacité à contrôler ses ressources et à investir collectivement. Le consumérisme, loin d’être une affirmation identitaire, demeure une stratégie de diversion qui perpétue la dépendance économique.

Cinquième contes de fée : la foi dans la neutralité de l’État et de la loi

Un des mythes les plus persistants veut que l’État et ses institutions soient fondamentalement impartiaux, et que la justice américaine, appliquée correctement, garantisse l’égalité pour tous. Il suffirait, pense-t-on, de respecter les lois et de se conformer aux règles pour bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens.

Amos Wilson démonte ce récit rassurant. Selon lui, l’État américain est historiquement fondé sur la domination raciale. De l’esclavage aux lois ségrégationnistes, en passant par la privation de droits civiques, l’appareil juridique et politique a été construit pour protéger les intérêts de la classe dominante blanche. Les prisons, la police et les tribunaux ne sont pas des espaces neutres : ils reflètent cette histoire et perpétuent ses logiques.

L’exemple de la criminalisation disproportionnée des Afro-Américains en est l’illustration la plus flagrante. Bien qu’ils ne constituent qu’une fraction de la population, les Noirs sont surreprésentés dans les incarcérations, les contrôles policiers et les condamnations lourdes. Loin d’être un accident, cette réalité témoigne d’une continuité historique : le système légal fonctionne comme un outil de contrôle social et racial.

Ainsi, croire en la neutralité de la loi relève de l’illusion. Pour Wilson, seule une conscience claire de la nature racialisée de l’État permet d’imaginer des stratégies de résistance et d’autonomie. L’égalité ne viendra pas d’un appareil conçu pour maintenir l’ordre racial, mais d’une réorganisation profonde des rapports de pouvoir.

Sixième contes de fée : l’idéal de la respectabilité comme rempart contre le racisme

Une croyance profondément enracinée dans les classes moyennes noires a longtemps été que la respectabilité (être poli, bien habillé, instruit, irréprochable dans ses comportements) suffirait à désarmer le racisme. Selon ce récit, l’ennemi serait surtout provoqué par les « mauvaises conduites » ou l’« incivilité », et il suffirait de prouver par l’exemple que les Noirs sont dignes et respectables pour obtenir une reconnaissance égale.

Amos Wilson déconstruit ce mythe avec sévérité. Le racisme ne se nourrit pas de l’apparence mais du rapport de domination. Les violences racistes, qu’elles soient physiques ou symboliques, ne distinguent pas entre le mendiant et le professeur, entre le jeune en survêtement et l’homme en costume. L’histoire abonde en exemples tragiques : médecins, enseignants, pasteurs, voire élus noirs ont subi humiliations, discriminations et parfois la mort, malgré leur respectabilité sociale incontestable.

L’assassinat de figures publiques respectées (de Martin Luther King à Medgar Evers) illustre que ni le langage policé ni l’élégance vestimentaire ne protègent de la haine raciale. Le système de domination s’attaque non pas à l’incivilité mais à la couleur de peau et à ce qu’elle représente politiquement.

Pour Wilson, l’idéal de la respectabilité est donc un piège psychologique : il entretient la croyance que l’oppression peut être neutralisée par un comportement exemplaire, alors qu’elle exige en réalité un rapport de force et une organisation collective.

Septième contes de fée : la croyance dans le multiculturalisme harmonieux

Dans les sociétés occidentales contemporaines, le multiculturalisme est souvent présenté comme l’horizon ultime : une cohabitation pacifique entre communautés et traditions, où chacun serait libre de célébrer ses racines tout en participant à une société commune. Pour beaucoup, cet idéal semblait annoncer la fin du racisme et l’avènement d’une ère d’égalité culturelle.

Amos Wilson dénonce cette illusion. Selon lui, le multiculturalisme tel qu’il est promu par l’Occident sert davantage à neutraliser qu’à libérer. Derrière les discours d’harmonie, il masque les hiérarchies réelles de pouvoir : les cultures dominées sont tolérées dans la sphère festive, folklorique ou esthétique, mais elles sont marginalisées dans la sphère économique et politique.

L’exemple le plus parlant est celui de l’appropriation culturelle. La musique, la mode, les symboles religieux ou artistiques noirs sont largement consommés et copiés par les industries culturelles blanches. Pendant ce temps, les créateurs et les communautés d’origine continuent de souffrir d’une marginalisation économique, avec très peu de contrôle sur la valeur produite par leur patrimoine.

Le multiculturalisme fonctionne donc comme un outil de diversion : il donne l’illusion d’une reconnaissance culturelle, tout en perpétuant la dépendance économique et la domination structurelle. Pour Wilson, la lutte contre le racisme ne peut se réduire à la célébration de la diversité : elle doit viser la maîtrise des ressources et la conquête de l’autonomie.

Huitième contes de fée : l’attente d’un sauveur extérieur

Un autre récit profondément enraciné dans la conscience noire veut que la libération viendra d’ailleurs : d’alliés progressistes blancs, d’un leader charismatique qui guidera le peuple, ou de la solidarité internationale. Cette croyance, alimentée par l’histoire des abolitionnistes, des figures prophétiques et des mouvements tiers-mondistes, a nourri l’idée que le salut pouvait être importé.

Amos Wilson s’oppose radicalement à cette vision. Pour lui, compter sur l’extérieur, c’est prolonger la dépendance. Les alliés progressistes, aussi sincères soient-ils, restent soumis à leurs propres intérêts. Les partis politiques ont trop souvent trahi leurs promesses une fois arrivés au pouvoir. Quant aux leaders charismatiques, beaucoup ont été assassinés ou neutralisés, laissant leurs communautés désarmées faute d’organisation durable.

L’histoire en offre d’innombrables exemples : les alliances politiques rompues, les promesses électorales non tenues, ou encore l’élimination systématique de figures comme Malcolm X, Patrice Lumumba ou Thomas Sankara. Autant de rappels que l’attente d’un sauveur extérieur expose les peuples noirs à des désillusions répétées.

Pour Wilson, la seule voie crédible est celle de l’auto-organisation économique, politique et culturelle. C’est en développant ses propres institutions, en contrôlant ses ressources et en consolidant sa conscience collective que la communauté noire pourra briser l’oppression. Le salut n’est pas une aide extérieure : il est dans la capacité à bâtir soi-même sa puissance.

Revenir au réel pour construire la puissance collective

À travers son analyse implacable, Amos Wilson a mis en lumière huit contes de fée bourgeois qui continuent de peser sur la conscience noire : la croyance en l’intégration libératrice, la foi aveugle dans l’éducation occidentale, la confusion entre réussite individuelle et progrès collectif, le consumérisme ostentatoire, la confiance dans la neutralité de l’État, l’idéal illusoire de la respectabilité, le mirage du multiculturalisme harmonieux et enfin, l’attente d’un sauveur extérieur.

Le message central de Wilson est clair : tant que les Afro-descendants restent prisonniers de ces récits, ils demeurent captifs d’un rêve qui les détourne de la construction concrète de leur puissance. L’heure n’est plus à l’illusion, mais à l’organisation.

L’enjeu est de passer de la consommation, de l’assimilation et de la dépendance, à la production, l’autonomie et l’auto-détermination. Cela signifie bâtir des institutions propres, contrôler les ressources économiques, forger une conscience politique lucide et transmettre aux générations futures une éducation afrocentrée.

Plus de trente ans après la mort de Wilson, ses mises en garde conservent une pertinence brûlante à l’ère du capitalisme global et du néo-libéralisme. Dans un monde où les images de réussite individuelle masquent les inégalités structurelles, où le multiculturalisme sert de paravent aux hiérarchies raciales, le rappel de Wilson résonne comme une urgence : rompre avec les contes rassurants et affronter le réel pour construire la puissance collective.

Source

- Wilson, Amos N. The Falsification of Afrikan Consciousness: Eurocentric History, Psychiatry and the Politics of White Supremacy. New York: Afrikan World InfoSystems, 1993.

- Wilson, Amos N. Blueprint for Black Power: A Moral, Political and Economic Imperative for the Twenty-First Century. New York: Afrikan World InfoSystems, 1998.

- Wilson, Amos N. Awakening the Natural Genius of Black Children. New York: Afrikan World InfoSystems, 1991.

- Wilson, Amos N. Black-on-Black Violence: The Psychodynamics of Black Self-Annihilation in Service of White Domination. Afrikan World InfoSystems, 1990.

- Akbar, Na’im. Visions for Black Men. Mind Productions, 1991. (Analyse psychologique complémentaire, proche des thèses de Wilson.)

- Asante, Molefi Kete. Afrocentricity: The Theory of Social Change. Chicago: African American Images, 2003.

- Nobles, Wade W. Seeking the Sakhu: Foundational Writings for an African Psychology. Third World Press, 2006.

- Marable, Manning. Living Black History: How Reimagining the African-American Past Can Remake America’s Racial Future. New York: Basic Civitas, 2006.

- Hilliard, Asa G. The Maroon Within Us: Selected Essays on African American Community Socialization. Black Classic Press, 1995.