La tradition peule décrit la vie humaine comme un chemin initiatique en neuf degrés, où l’homme devient progressivement porteur et transmetteur de la sagesse ancestrale.

Le grand voyage de l’Homme selon la tradition Peule

En 1960, devant l’Assemblée générale de l’UNESCO, Amadou Hampâté Bâ s’élevait en défenseur des sagesses africaines oubliées. Dans cet esprit, un enseignement fondamental, transmis dans les sociétés peules, rappelle que la vie humaine est rythmée par neuf degrés d’initiation.

Un chemin de l’enfance vers la vieillesse, conçu non comme une simple succession d’âges, mais comme une école progressive de l’âme.

L’Homme : tout et rien selon la tradition peule

Dans la tradition spirituelle peule, l’être humain est un paradoxe vivant.

Tout, car il est éclairé par une étincelle de la force créatrice. Chaque homme, chaque femme porte en son essence un fragment de la puissance divine, une énergie originelle qui le relie au grand Tout. Cette part sacrée n’est pas une abstraction : elle confère à l’humain la capacité de comprendre, de créer, d’aimer, et surtout de se transcender.

Rien, car dès sa naissance dans la matière, l’homme est entravé par la lourdeur de son propre corps, par les désirs, par la peur, par l’ignorance.

La tradition peule compare cette condition humaine à une fièvre incessante : une chaleur maladive qui trouble la vision, altère le jugement, détourne l’homme de son origine divine.

Ainsi, la vie est un chemin d’éveil :

- D’abord engourdi, l’homme doit peu à peu vaincre l’inertie de sa nature matérielle.

- Chaque étape de l’existence est une lutte pour reconquérir la clarté intérieure, pour rallumer la flamme d’où il provient.

Ce combat n’est pas un affrontement brutal, mais une ascension lente, rythmée par des cycles précis (les « neuf degrés ») et par l’exigence d’un travail constant sur soi.

Ne pas progresser, c’est reculer. Dans cet enseignement, la vie humaine n’est jamais statique :

Elle est mouvement, initiation, transformation permanente.

À travers cette double définition (tout et rien), la philosophie peule affirme une vision profondément spirituelle mais aussi rigoureusement exigeante de la condition humaine.

Être né homme, ce n’est pas un aboutissement : c’est seulement recevoir la chance de devenir pleinement humain.

Le premier cycle : l’apprentissage fondamental (0-21 ans)

Dans la vision peule de l’existence humaine, les vingt-et-une premières années de vie constituent un cycle déterminant, où l’être humain reçoit les fondations de son être spirituel, social et intellectuel. Ce cycle est divisé en trois étapes de sept ans, chacune correspondant à un degré d’initiation.

De 0 à 7 ans : l’école de la mère

Au commencement, l’enfant est tout entier plongé dans l’univers maternel.

La mère n’est pas seulement la source de nourriture et de soin : elle est l’interprète du monde.

Tout ce que l’enfant voit, entend, ou expérimente doit passer par la médiation maternelle :

- Est-ce vrai ce que m’a dit mon père ?

- Dois-je croire ce que j’ai vu chez le voisin ?

- Est-il bon de faire ceci ou cela ?

La mère détient l’autorité sacrée sur la vérité, car elle est la gardienne première du savoir et de la morale. Dans cet âge tendre, l’esprit de l’enfant est malléable ; c’est le moment où l’on grave les premières lignes sur la tablette de son âme.

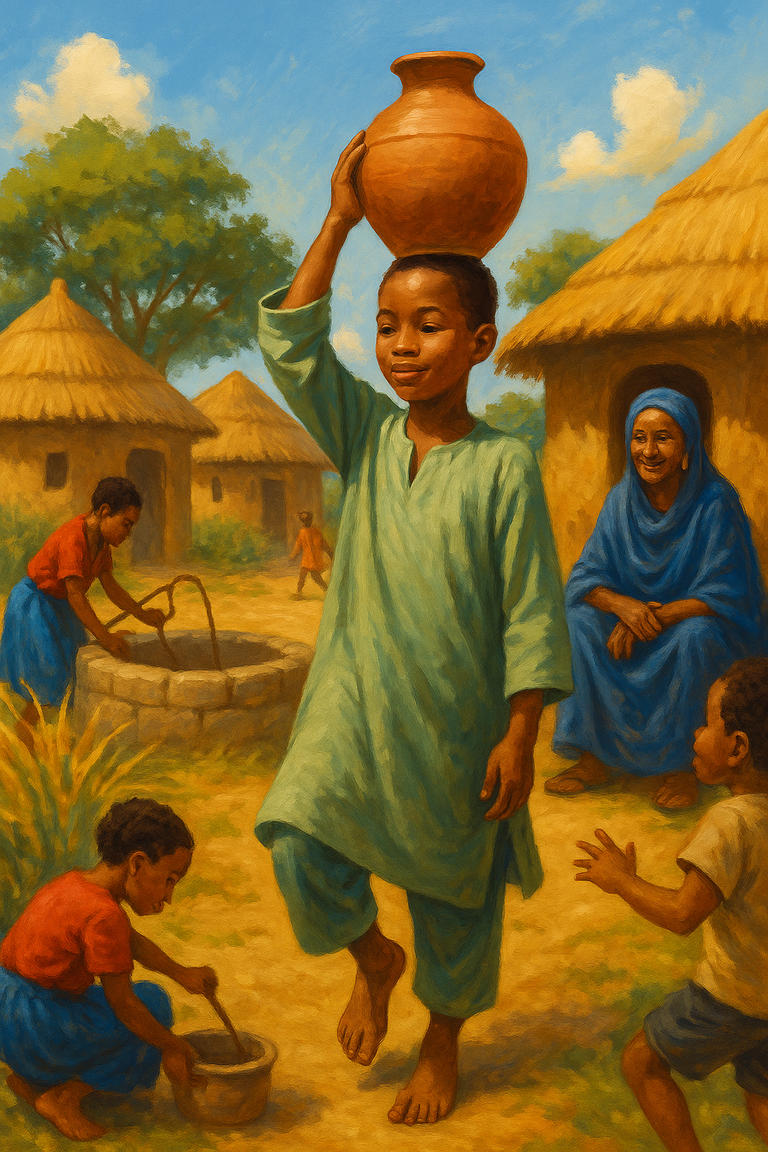

De 7 à 14 ans : l’école du dehors

À partir de sept ans, l’enfant s’ouvre au dehors.

L’univers s’élargit : camarades, maîtres, travaux domestiques ou villageois deviennent autant d’écoles parallèles.

Dans la tradition peule, tout est enseignement :

- Puiser de l’eau au puits enseigne la discipline.

- Jouer apprend la coopération ou la ruse.

- Écouter les anciens transmet des valeurs invisibles.

Cependant, même en pleine découverte, l’enfant continue de revenir consulter sa mère. Il ne se fie pas encore totalement à ce qu’il apprend au dehors sans l’aval de celle qui fut sa première lumière. Ce va-et-vient constant entre curiosité et sécurité fonde l’équilibre du jeune esprit.

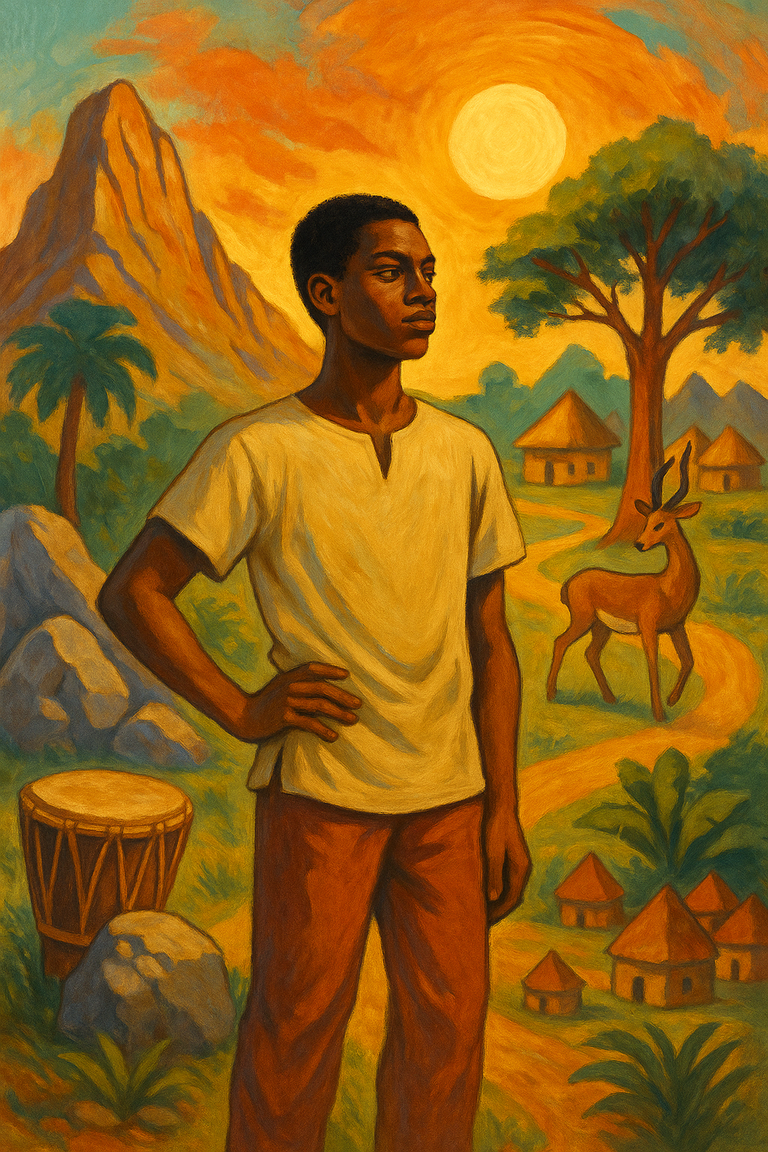

De 14 à 21 ans : l’affirmation individuelle

À quatorze ans, l’adolescent entre dans une phase de rupture progressive.

Il commence à opposer ses propres raisonnements à ceux de ses éducateurs.

Il discute, il questionne, parfois même il conteste sa mère ; preuve qu’il devient un être pensant, non plus seulement un être recevant.

À cet âge, la tradition exige que l’adolescent soit exposé à la connaissance des quatre règnes :

- Minéral (la terre, les pierres, les montagnes)

- Végétal (les arbres, les plantes, les cycles agricoles)

- Animal (les créatures mobiles, les esprits de la chasse)

- Humain (les structures sociales, les alliances, les conflits)

Ce premier cycle, long et progressif, forge un être partiellement éveillé, prêt à entamer l’ascension vers les vérités supérieures de l’existence.

À 21 ans, il a achevé son premier tour d’horizon de la vie terrestre, mais il n’est encore qu’un apprenti de l’Être.

Le deuxième cycle : affermir son être (21-42 ans)

Dans la tradition peule, le chemin de la maturité ne s’achève pas avec la simple acquisition de savoirs. Une fois le premier cycle de la vie bouclé à 21 ans, débute une phase plus exigeante : celle de l’approfondissement de l’être, où l’on ne se contente plus d’apprendre, mais où l’on doit comprendre, assimiler, et éprouver la valeur de chaque enseignement.

Approfondissement

De 21 à 42 ans, l’homme refait un second parcours initiatique, mais cette fois, de manière intérieure.

- Ce qu’il a appris des règnes minéral, végétal, animal et humain n’est plus seulement observé : il doit être éprouvé.

- Les vérités transmises doivent être testées par l’expérience, confrontées à l’épreuve du réel.

- L’individu doit se purger des illusions, vaincre l’orgueil naissant, tempérer l’exubérance de la jeunesse.

Cette période est marquée par une exigence de profondeur et de patience : il ne suffit plus de connaître ; il faut mériter son savoir par la sagesse.

Comme une plante qui a fleuri, l’homme doit maintenant enraciner ses vertus, afin que la tempête des épreuves ne l’arrache pas.

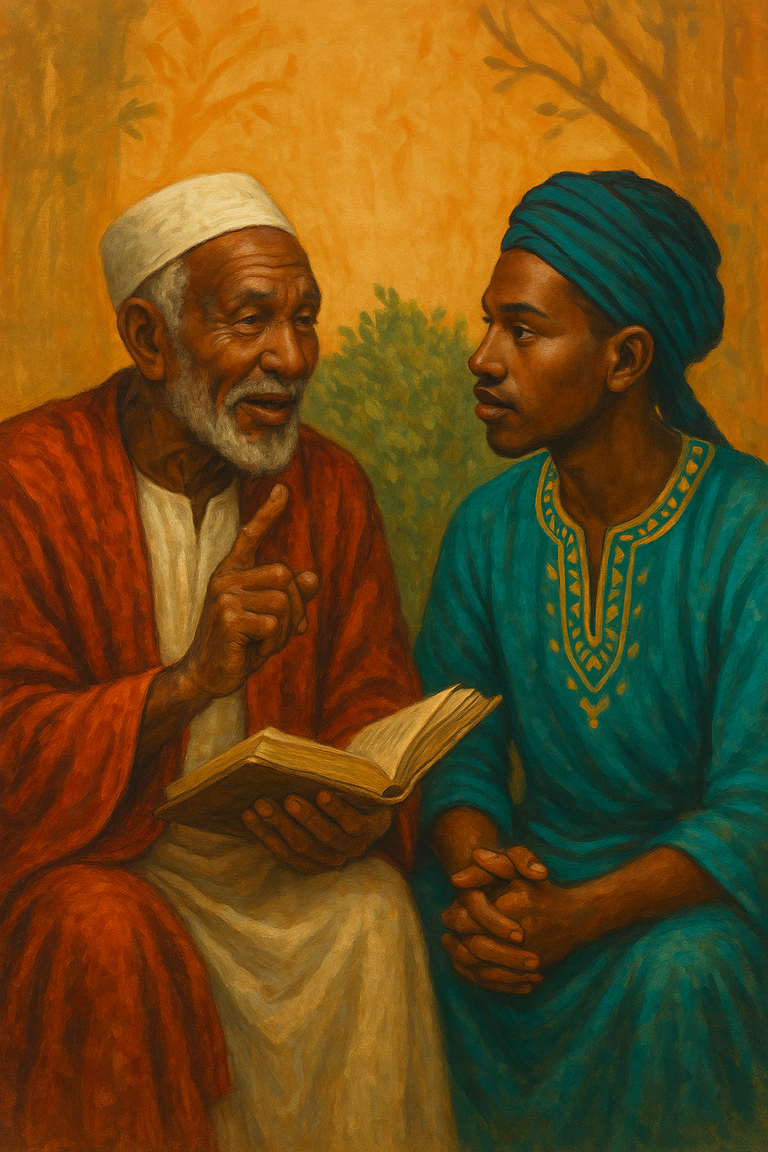

42 ans : l’âge du droit de parole

Ce n’est qu’à l’issue de ce long cheminement, à 42 ans, que l’homme est autorisé à prendre la parole publique.

Ce droit n’est pas une simple récompense d’âge biologique :

- Il atteste que l’individu a consolidé son être intérieur.

- Il peut désormais enseigner sans flatterie, conseiller sans orgueil, arbitrer sans colère.

À partir de 42 ans, il est considéré comme un sage en devenir, un pilier de la communauté dont la parole, pesée et mûrie, peut servir de guide aux plus jeunes et soutenir l’ordre collectif.

La tradition peule affirme ainsi que la parole est un fruit tardif : elle doit être mûrie dans le silence, nourrie par la vie, filtrée par la conscience.

Le troisième cycle : la transmission suprême (42-63 ans)

Dans la conception peule du chemin de vie, l’acquisition du savoir n’a de sens que s’il est redonné. Après 42 ans, l’homme n’appartient plus à lui-même : il devient une source.

Le devoir de transmission

Entre 42 et 63 ans, la sagesse acquise ne doit plus être gardée en silence :

- Il faut enseigner, corriger, guider ceux qui, plus jeunes, parcourent encore leur propre montée initiatique.

- Chaque conseil, chaque arbitrage, chaque récit devient un acte sacré de transmission.

- L’homme, mûri par deux cycles de 21 ans, doit désormais féconder la société de son expérience, tout comme les anciens l’ont fécondé jadis.

Dans cette phase, le silence n’est plus vertu : il devient au contraire un manquement si l’expérience n’est pas partagée.

Le vieillard peul n’est pas seulement un vieux : il est un jardinier de mémoire, responsable de la continuité des savoirs et des valeurs.

À 63 ans : l’honneur du retrait

À 63 ans, la mission sociale est accomplie. On dit alors de l’homme qu’il est « hors du parc », selon une belle métaphore pastorale :

- Comme un ancien taureau libéré de l’enclos, il n’a plus d’obligations communautaires strictes.

- Il reste une référence morale, honorée pour son parcours, mais il n’est plus sommé de rendre compte ni d’enseigner activement.

La société peule reconnaît dans ce retrait non pas une perte, mais une consécration :

le sage entre dans une autre dimension de l’existence, faite de contemplation, de bénédiction silencieuse et, parfois, de préparation spirituelle pour la grande traversée finale.

Ainsi se clôt, en majesté, le triple cycle de la vie humaine selon la tradition peule : naissance, affirmation, transmission. Trois temps pour une seule quête : réaliser la plénitude de l’être.

Devenir pleinement homme

Pour la sagesse peule, vivre, ce n’est pas seulement avancer dans le temps ; c’est gravir patiemment les degrés de son propre être.

Chaque étape de vie (de l’enfance sous l’aile maternelle à l’âge d’or de la transmission) forme un apprentissage sacré, destiné à reconnecter l’homme à son origine divine.

Le Peul traditionnel ne mesure pas une vie à sa durée, mais à la qualité de la conscience que l’homme a su cultiver à travers elle.

L’ultime honneur n’est pas d’avoir existé longtemps, mais d’avoir su enseigner, élever, préserver.

Et peut-être, comme l’enseignaient les anciens, de quitter ce monde en laissant plus de lumière qu’on n’en avait trouvé.

Source principale :

Documentaire d’Ange Casta, Un certain regard, diffusé sur la première chaîne française, le 7 septembre 1969.