De Londres à Port of Spain, Michael X a traversé les années 60 en prônant l’émancipation noire et en flirtant avec la controverse. Tour à tour activiste, figure culturelle, fugitif puis condamné à mort, son destin fulgurant continue d’interroger. Que reste-t-il du révolutionnaire radical soutenu par John Lennon ?

Il portait plusieurs noms, comme on porte plusieurs vies. Michael X. Michael Abdul Malik. Honnêtement, même lui semblait ne plus trop savoir lequel le définissait le mieux.

Il était né à Trinidad, sur les terres chaudes d’un empire qui ne disait plus son nom, mais dont les lois coloniales modelaient encore les corps et les esprits. Il finirait pendu, dans une prison de Port of Spain, accusé de meurtre. Entre-temps, il avait été poète de rue, militant, figure du Black Power britannique, escroc présumé, mystique autoproclamé, parrain d’un ghetto et ami de John Lennon.

Son parcours n’a rien d’un récit linéaire. Il est tout en creux, en tensions, en contradictions.

À Londres, dans les années 60, il fut à la fois la voix d’une colère noire et la proie d’un système judiciaire encore imprégné de racisme institutionnel.

À Trinidad, il tenta de rejouer la révolution sous les palmiers, avant que les corps ne s’accumulent et que les soutiens ne se désagrègent.

Michael X est l’un de ces personnages que l’Histoire n’aime pas trop raconter. Trop provocateur pour être sanctifié. Trop complexe pour être effacé. Il ne s’est jamais contenté de protester : il voulait subvertir, choquer, déconstruire l’Angleterre de l’intérieur.

Et dans cette tentative, il est passé du statut de symbole à celui de paria.

Dans le Londres post-colonial, il incarna pendant quelques années l’orgueil noir dans un monde blanc.

Mais que reste-t-il aujourd’hui de cet homme ? Une silhouette dans un film. Un nom de code dans les archives. Un collier d’esclave en guise de manifeste.

Michael X n’a pas seulement traversé son époque. Il l’a bousculée, jusqu’à s’y briser.

I. Un homme de son temps : entre exil et quête d’identité

A. Origines caribéennes et jeunesse agitée

Trinidad, 1933. L’île est encore une colonie britannique, et les enfants n’y naissent pas libres : ils naissent classés.

Michael de Freitas voit le jour dans une société traversée par les hiérarchies raciales, sociales, linguistiques.

Son père est barbadien, sa mère portugaise. Une combinaison peu orthodoxe dans les rues de Belmont, et surtout, une métissage ambigu, qui le place à la marge des clivages communautaires. Trop noir pour être blanc, trop blanc pour être noir.

Il grandit avec cette dissonance tatouée sur la peau.

Très tôt, il comprend qu’il devra inventer sa propre place. Il observe les colons, les juges, les policiers ; tous blancs. Il comprend que la langue de l’autorité est l’anglais d’Oxford. Alors il l’imite. Il le perfectionne. Il le retourne contre eux.

À l’adolescence, c’est le départ. Direction : Londres.

Il quitte les Caraïbes avec un rêve de grandeur, mais découvre, comme tant d’autres migrants venus du Commonwealth, la réalité brutale de la métropole racialisée.

Londres ne l’accueille pas comme un sujet de l’Empire, mais comme un intrus.

Dans les années 50, il survit comme portier de boîte de nuit, videur, chauffeur. Mais c’est dans l’univers souterrain des trafics immobiliers qu’il se fait un nom. Aux côtés de Peter Rachman, figure sulfureuse du logement insalubre à Notting Hill, il devient un homme de main, habile et menaçant.

Déjà, son regard détonne : brillant, tranchant, insaisissable. Il n’est pas encore Michael X. Mais il se prépare.

B. La rencontre avec Malcolm X et la naissance d’un militant

C’est Malcolm X qui va l’embraser.

Lorsque le leader afro-américain débarque à Londres en février 1965, Michael est encore Michael de Freitas, figure trouble du West End. Mais dans les mots de Malcolm, il entend quelque chose qu’aucun discours britannique ne lui avait jamais offert :

la dignité noire, sans compromis.

Ce n’est pas seulement une rencontre. C’est une révélation. Quelques jours plus tard, Malcolm X est assassiné à New York. Michael en fait un serment de vie.

Il change de nom. Il devient Michael Abdul Malik, puis Michael X. L’X est un hommage ; mais aussi une énigme, une provocation. Il efface son nom colonial, rejette la logique de transmission esclavagiste. Et il adopte le lexique enflammé du Black Power américain, qu’il adapte à la réalité britannique.

Mais l’Angleterre n’est pas Harlem. Elle n’a ni Martin Luther King, ni Rosa Parks, ni Nation of Islam. Elle a la Reine, Scotland Yard, la BBC.

Michael X, désormais, va déranger.

II. L’essor du militantisme noir au Royaume-Uni

A. Le paysage racial britannique dans les années 60

Londres, années 60. On l’imagine libre, moderne, vibrante. Mais pour les Afro-Caribéens arrivés des colonies, la capitale britannique est surtout un labyrinthe de refus.

Pas de panneaux « Whites Only », mais des frontières invisibles dans les rues, les pubs, les écoles. Pas de lois ségrégationnistes, mais des discriminations quotidiennes, acceptées, normalisées, presque polies.

L’emploi, le logement, l’éducation, la police : chaque institution est une barrière.

À la fin des années 50, les émeutes de Notting Hill (1958) explosent comme un coup de tonnerre : jeunes Blancs, encouragés par les discours xénophobes des groupes fascisants, attaquent les immigrés noirs. Pendant plusieurs nuits, les pavés du quartier vibrent sous les cris et les coups. La réponse de l’État ? Minimale. Silencieuse.

C’est dans ce vide, entre colère et abandon, que Michael X va trouver sa voix. L’Angleterre ne lui donne pas d’espace ? Il en crée un. Il ne veut pas seulement dénoncer le racisme : il veut en faire un combat politique radical, un discours de libération noire, ancré dans la réalité britannique.

B. La Racial Adjustment Action Society et la Black House

En 1965, il fonde la Racial Adjustment Action Society (RAAS), un acronyme piquant pour un projet sérieux. C’est l’un des premiers mouvements noirs radicaux en Angleterre, bien avant la British Black Panther Party. L’objectif ? Rééduquer les jeunes Noirs, défendre leurs droits, déracialiser la société par la confrontation.

Mais Michael X ne se contente pas de créer une organisation : il crée un lieu. À Notting Hill, il fonde la Black House, un espace communautaire, politique, spirituel, artistique. On y croise des militants, des boxeurs, des artistes, des poètes. On y discute révolte, on y organise des conférences, on y vit entre Noirs, pour les Noirs.

Le projet séduit. Il dérange aussi.

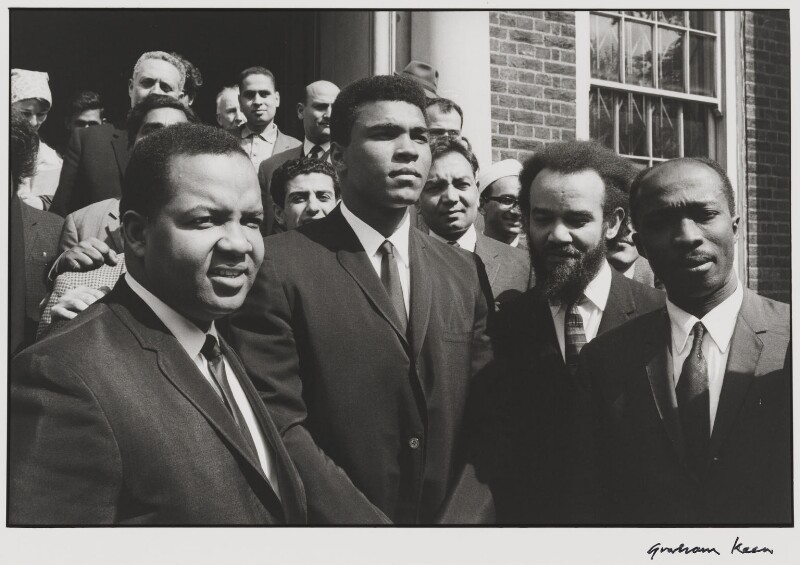

Il reçoit le soutien de personnalités internationales : John Lennon et Yoko Ono, Muhammad Ali, Jean-Paul Sartre ; tous voient en Michael X une sorte de miroir du moment révolutionnaire mondial. Mais à l’intérieur même de la Black House, les accusations de dérives se multiplient : autoritarisme, intimidation, dérives financières.

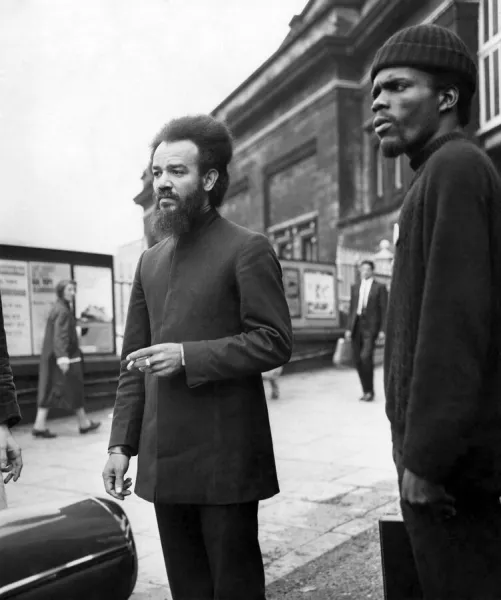

Le discours se durcit. Les caméras s’installent. Scotland Yard s’approche.

Le procès pour incitation à la haine raciale en 1967 marque un tournant. Michael X devient le premier homme en Angleterre poursuivi sous la nouvelle loi sur les discours haineux. Pour ses partisans, il est un pionnier de la liberté d’expression noire. Pour ses adversaires, un agitateur dangereux.

Dans la presse, il est tour à tour prophète et charlatan. Dans les rues, il est adulé ou conspué.

Mais il est, surtout, devenu visible. Et cela, en soi, est une révolution.

III. L’homme traqué : controverses, fuites et chutes

A. Procès et scandales

Les figures radicales attirent la lumière ; jusqu’à ce qu’elle les brûle.

À la fin des années 60, Michael X est partout. Il parle haut, il dénonce fort, il dérange beaucoup.

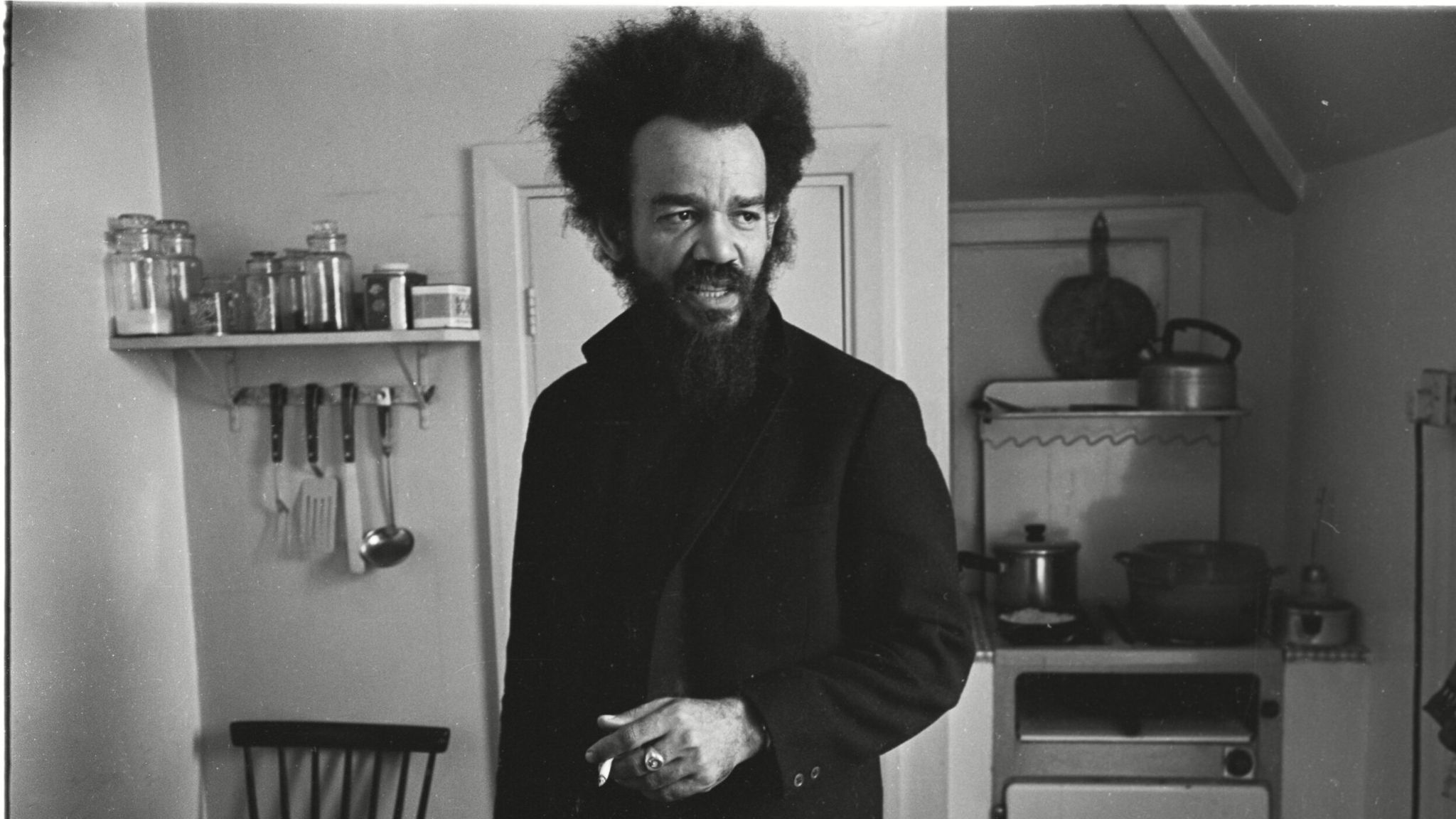

Ses apparitions publiques sont théâtrales, son phrasé tranchant. Il incarne à lui seul un nouveau type d’homme noir britannique : fièrement africain, violemment anticolonial, délibérément provocateur.

Mais cette visibilité a un prix.

En 1967, il est inculpé sous le Race Relations Act, tout juste adopté. Motif : avoir déclaré que « les Noirs devraient tuer les Blancs pour être libres. » Le contexte est ignoré. Le ton est retenu. Le couperet tombe. Pour la presse blanche, il devient une caricature de révolutionnaire. Pour la police, un cas d’école.

Ce procès, hautement médiatisé, fait de lui le premier Britannique condamné pour incitation à la haine raciale. Ironie historique : ce texte de loi, censé protéger les minorités du racisme, est utilisé pour faire taire l’un des rares Noirs à s’exprimer contre l’ordre colonial.

La Black House, autrefois sanctuaire, devient un piège. Les services secrets la surveillent. Les dissensions internes éclatent. Certains parlent d’intimidations. D’autres de manipulation. Un jour, Michael fait placer un collier d’esclave autour du cou d’un jeune blanc, censé symboliser l’inversion des rôles. La presse en fait ses gros titres. L’opinion bascule.

Cerné, Michael X prend la fuite.

B. L’exil à Trinidad et la spirale meurtrière

En 1970, il retourne à Trinidad, comme on retourne au point de départ. Mais ce n’est plus le jeune de Freitas. C’est un homme en cavale. Un prophète en exil. Là-bas, il veut tout recommencer. Il fonde une nouvelle « Black House », dans un style plus mystique, plus rural, presque sectaire. Il parle de retour aux sources, d’autosuffisance, d’élévation.

Mais la communauté s’enferme. Les tensions montent. La paranoïa s’installe.

En 1972, deux corps sont découverts :

- Gale Benson, une militante britannique blanche, compagne d’un proche de Michael, retrouvée enterrée vivante.

- Joseph Skerritt, ancien associé, abattu pour des raisons obscures.

Michael X est arrêté. Le mythe s’effondre.

Le procès a lieu à Port of Spain, capitale de Trinidad-et-Tobago. Les journaux, cette fois, ne parlent plus d’activisme, mais de culte, de folie, de sang. Le révolutionnaire est devenu criminel. En 1975, il est condamné à mort et pendu. Jusqu’au bout, il nie avoir commandité les meurtres.

Mais plus personne ne l’écoute.

IV. Héritage, rumeurs et mémoire fragmentée

A. Activiste ou imposteur ?

Aujourd’hui encore, le nom de Michael X divise.

Pour certains, il fut un opportuniste, un imposteur charismatique surfant sur la vague du Black Power pour asseoir une autorité personnelle. Pour d’autres, un précurseur oublié, brisé par l’hostilité d’un système qui ne voulait pas voir un homme noir détenir autant de pouvoir médiatique et politique en Grande-Bretagne.

Des figures comme Darcus Howe ou Stokely Carmichael ont reconnu en lui un frère de lutte, même si sa trajectoire ne fut ni linéaire, ni irréprochable. Il incarna à sa manière la colère d’une génération qui n’acceptait plus de se taire, de se fondre, de demander timidement une place à la table.

Ses soutiens d’hier (Lennon, Yoko Ono, Muhammad Ali) se sont murés dans le silence après sa chute. La presse l’a relégué dans les marges. Et pourtant, des voix persistent à défendre la nécessité de sa parole, sinon de ses actes.

Car Michael X n’a jamais été un pur. Il fut un homme de chair et de contradiction.

Mais dans son tumulte, il a forcé l’Angleterre à regarder son miroir colonial.

B. Un personnage de fiction ?

Le destin de Michael X est si romanesque qu’il hante encore les écrans et les pages.

Dans le film The Bank Job (2008), il est évoqué comme un homme dangereux, au cœur d’un complot mêlant gangsters et services secrets. Certains le disent instrumentalisé par le MI6, d’autres surveillé de près par la CIA, en raison de ses liens avec des figures panafricanistes radicales.

Mais les archives officielles restent classifiées jusqu’en 2054.

Jusque-là, nous sommes condamnés à naviguer entre témoignages contradictoires, fantasmes révolutionnaires et récits fragmentaires. Michael X flotte entre la figure du militant abattu et celle du gourou dévoyé.

Dans les livres, il est un chapitre.

Dans la mémoire noire britannique, un fantôme.

Dans l’histoire officielle, un oubli.

Que faire d’un homme comme Michael X ?

Il ne rentre dans aucune case. Pas assez consensuel pour être commémoré. Trop important pour être effacé. Son destin éclaire autant qu’il dérange. Il révèle les limites de nos récits, les fragilités de nos mythes, la violence des exils postcoloniaux.

À travers lui, c’est une question qui nous est posée :

comment fabrique-t-on les héros noirs ? À quelles conditions les célèbre-t-on ? Et à quelles fautes les condamne-t-on à disparaître ?

Michael X ne fut ni un ange ni un monstre. Il fut un homme de son époque, une époque de feu et de fractures.

Son histoire, entre révolution noire et tragédie caribéenne, mérite d’être relue non pour l’absoudre, mais pour comprendre ; ce que signifie, encore aujourd’hui, être libre, noir et inacceptable.

Sources

- Michael X: Hustler, Revolutionary, Outlaw, The Floor Magazine, 2022.

- Michael X and the Black House, BBC Archive, [bbc.co.uk].

- Michael X, article Wikipédia, [en.wikipedia.org/wiki/Michael_X].

- Témoignages de contemporains recueillis dans :

- Black Britain: A Photographic History, Paul Gilroy, 2007.

- Voices of the Windrush Generation, David Matthews, 2018.