On les a longtemps réduits au silence, effacés des manuels, relégués aux marges de l’histoire officielle. Pourtant, de l’Abyssinie aux plaines du KwaZulu-Natal, du Cayor au Dahomey, des chefs africains ont tenu tête aux colonnes européennes et aux razzias arabo-musulmanes. Par la ruse diplomatique, la discipline militaire ou la force brute, ils ont prouvé que l’Afrique ne s’est jamais laissée conquérir sans résistance. De Menelik II à Béhanzin, de Shaka Zulu à Samory Touré, leurs victoires et leur dignité rappellent une vérité trop souvent oubliée : l’histoire du continent n’est pas faite que de défaites, mais aussi de « non » retentissants gravés dans l’acier et le sang.

Quand l’Afrique dit « non »

Les tambours résonnent au matin du 1er mars 1896, sur les hauteurs d’Adoua, en Éthiopie. Le soleil se lève sur des collines rougeoyantes où se déploient des dizaines de milliers de combattants. Les étendards verts, jaunes et rouges claquent au vent, portés par une armée qui ne ressemble en rien aux formations européennes disciplinées. Mais ce jour-là, face aux colonnes italiennes bardées de fusils modernes et d’artillerie, c’est l’Afrique qui avance, sûre d’elle-même, consciente de défendre sa terre et son honneur. Les chants de guerre couvrent le grondement des canons. Quelques heures plus tard, l’histoire bascule : Menelik II inflige aux Italiens une défaite cinglante, offrant au continent un symbole inaltérable ; l’Afrique peut dire « non ».

Cet instant n’est pas isolé. Tout au long du XIXe siècle, alors que l’Europe s’élance dans sa course impériale et que les razzias arabo-musulmanes continuent de ravager des régions entières, des chefs africains se dressent. De Dakar à Zanzibar, du Dahomey aux rives du Nil, ils organisent des armées, réforment des tactiques, fédèrent des peuples, et prouvent que la domination coloniale n’est jamais un fleuve tranquille.

La question centrale est claire : comment, dans un contexte de déséquilibre technologique et d’agressions multiples, certains stratèges africains ont-ils réussi à contenir, repousser ou humilier les puissances venues les asservir ?

L’histoire africaine ne saurait être réduite à une succession de défaites et de soumissions. Elle regorge de victoires fondatrices, trop souvent effacées des manuels ou reléguées à la marge des chroniques coloniales. Ces batailles rappellent que la conquête n’a jamais été une promenade militaire pour l’étranger, et que l’Afrique, par le génie de ses chefs et la bravoure de ses peuples, a su plusieurs fois imposer un « non » retentissant à l’oppression.

1. L’empereur Menelik II (Éthiopie, 1844–1913)

À la fin du XIXe siècle, la corne de l’Afrique devient l’un des théâtres majeurs de la rivalité coloniale. La France, la Grande-Bretagne et surtout l’Italie cherchent à s’y tailler des possessions. Les Italiens, fraîchement installés en Érythrée, se rêvent en nouveaux conquérants de la Méditerranée orientale et entendent soumettre l’Empire d’Éthiopie. Leur arrogance est nourrie par un traité biaisé (le fameux traité de Wouchalé (1889)) qui, selon la version italienne, faisait de l’Éthiopie un protectorat. Menelik II, couronné empereur en 1889, refuse catégoriquement cette interprétation. Le conflit est inévitable.

La confrontation culmine à la bataille d’Adoua, le 1er mars 1896. Face à 17 000 Italiens, bien équipés et soutenus par l’artillerie moderne, Menelik II aligne près de 100 000 combattants. Contrairement à l’image que la propagande coloniale a parfois voulu donner, il ne s’agit pas d’une masse désorganisée mais d’une armée structurée, disposant d’armes modernes acquises par un patient jeu diplomatique. Menelik avait su tirer parti des rivalités entre puissances européennes : il acheta fusils et canons aussi bien à la Russie qu’à la France, jouant des contradictions de ses adversaires pour moderniser son arsenal.

Au matin de la bataille, la stratégie éthiopienne s’impose avec une brutalité implacable. Menelik coordonne ses forces régionales (Amhara, Oromo, Tigréens) transformant une mosaïque ethnique en un front commun. Les Italiens, mal renseignés et divisés, tombent dans une série d’embuscades soigneusement préparées. L’avantage numérique, combiné à une parfaite connaissance du terrain montagneux, transforme le choc en désastre pour les colonisateurs. Le général Oreste Baratieri est défait ; des milliers d’Italiens sont tués ou capturés.

Adoua devient alors un tournant historique. Pour la première fois, une puissance africaine inflige une défaite cinglante à une armée européenne coloniale. L’Éthiopie, par cette victoire, impose son indépendance et se place, avec le Libéria, comme le seul État africain non colonisé à l’ère de la Conférence de Berlin. Mais à la différence du Libéria, fruit d’un projet américain, l’Éthiopie s’impose par ses propres armes, son propre sang, sa propre organisation.

L’héritage de Menelik II dépasse l’histoire militaire. Il prouve qu’une stratégie lucide, fondée sur la modernisation et l’unité nationale, peut faire face à la supériorité technologique de l’Europe. Adoua devient un mythe fondateur, non seulement pour l’Éthiopie mais pour tout le continent : symbole éclatant que la conquête coloniale n’est jamais un rouleau compresseur inéluctable, et que l’Afrique sait dire « non » les armes à la main.

2. La reine Yodit Gudit (Éthiopie, Xe siècle)

Bien avant Menelik II, l’histoire éthiopienne porte déjà la mémoire d’une figure redoutable et controversée : Yodit Gudit, parfois appelée Esato. Femme guerrière du Xe siècle, elle aurait mené une insurrection sanglante contre le royaume chrétien d’Aksoum, l’un des plus anciens États d’Afrique, installé depuis des siècles dans les hautes terres du Tigré.

La tradition la présente comme issue d’une communauté marginalisée ; certains chroniqueurs la disent juive, d’autres païenne, d’autres encore issue des peuples Agaw. Ce flou souligne la complexité des identités religieuses et ethniques de l’époque. Ce qui est certain, c’est que Yodit incarne la colère des exclus face à l’ordre établi. Par le feu et l’épée, elle aurait ravagé Aksoum, détruit ses églises, et mis fin à une dynastie vieille de près de mille ans.

Dans l’imaginaire populaire, Yodit est l’archétype de la reine insoumise : elle refuse la domination spirituelle et politique d’un royaume chrétien soutenu par les réseaux marchands étrangers. Elle apparaît ainsi comme une résistante africaine, à la fois contre une hégémonie religieuse imposée et contre un pouvoir central qui marginalisait ses propres peuples.

Mais l’historiographie moderne reste divisée. Pour certains, Yodit fut une héroïne nationale, la première à affirmer une souveraineté africaine face à une élite en collusion avec des puissances extérieures. Pour d’autres, elle ne fut qu’une destructrice, une figure d’anarchie dont la brutalité mit fin à un des fleurons de la civilisation africaine antique. Les chroniqueurs éthiopiens, souvent ecclésiastiques, l’ont d’ailleurs immortalisée sous les traits d’une quasi-démone, accusée d’avoir voulu éradiquer la foi chrétienne.

Entre mémoire populaire et critique académique, Yodit demeure une énigme. Mais une énigme nécessaire : elle rappelle que, même au cœur du Moyen Âge africain, des voix féminines s’élevaient déjà contre les oppressions, qu’elles soient politiques, sociales ou religieuses. Qu’on la juge héroïne ou destructrice, elle incarne la face sombre mais puissante de la résistance africaine : celle qui dit « non » au prix de tout brûler.

3. Kocc Barma et Lat Dior Diop (Sénégal, XIXe siècle)

Au Sénégal, la mémoire de la résistance s’enracine à la fois dans les armes et dans les mots. Les armes furent celles de Lat Dior Ngoné Latyr Diop (1842–1886), damel du Cayor, prince guerrier wolof qui osa dire non à la pénétration française. Les mots furent ceux de Kocc Barma Fall (1586–1655), philosophe et sage du Cayor, dont les maximes (« un peuple qui tend la main finit par perdre sa dignité ») inspirèrent des générations entières de résistants. Ensemble, ces deux figures forment un diptyque : l’une trace la voie morale, l’autre l’incarne par le glaive.

Le XIXe siècle est celui de l’expansion française au Sénégal. Après avoir sécurisé Saint-Louis et Gorée, Paris entend s’enfoncer dans l’intérieur, soumettre les royaumes wolofs et ouvrir des voies commerciales vers le fleuve Sénégal. Le projet colonial prend une forme symbolique et concrète : le chemin de fer Dakar–Saint-Louis, véritable colonne vertébrale de la conquête. Pour Lat Dior, céder la terre au rail, c’est céder l’âme même du Cayor. Il refuse obstinément de livrer ses terres aux ingénieurs français.

Lat Dior ne combat pas seul. Il rallie autour de lui les cavaliers wolofs, héritiers d’une tradition guerrière séculaire, mais aussi des contingents traditionnels armés de sagaies et de fusils de traite. À plusieurs reprises, il inflige aux colonnes françaises des défaites sévères, exploitant la mobilité de sa cavalerie et sa parfaite connaissance du terrain. Mais face à l’acharnement des troupes coloniales, mieux équipées et dotées de renforts constants, la résistance s’épuise.

Le 27 octobre 1886, à Dékheulé, Lat Dior tombe sous les balles françaises. Sa mort n’éteint pas la flamme : elle la ravive. Car il ne s’est pas seulement battu contre une armée, mais contre un projet global d’asservissement. Refusant la compromission, il choisit l’honneur de la mort plutôt que la soumission du vivant.

Aujourd’hui encore, Lat Dior est célébré comme un symbole de la dignité sénégalaise. Son refus du chemin de fer est devenu une parabole de résistance face aux projets coloniaux imposés sans le consentement des peuples. Sa mémoire s’inscrit dans une continuité où la sagesse de Kocc Barma nourrit la bravoure de Lat Dior : l’un rappelait que la dépendance est une chaîne invisible, l’autre montra que cette chaîne pouvait être rompue, même au prix du sang.

En ce sens, le Cayor du XIXe siècle ne fut pas un simple champ de conquête coloniale : il fut un espace de contestation, où le verbe et l’épée se rejoignirent pour dire à la France impériale un mot simple et universel ; non.

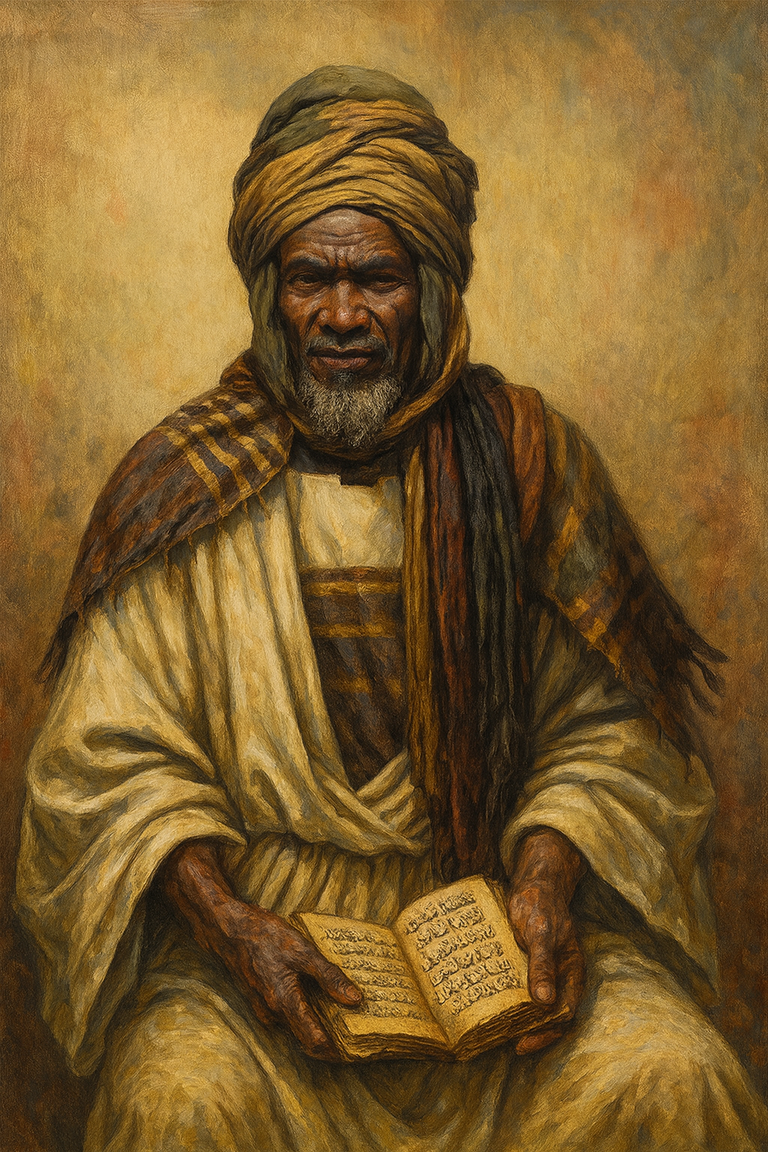

4. Samory Touré (Guinée / Empire Wassoulou, 1830–1900)

Parmi les grandes figures de la résistance ouest-africaine, Samory Touré occupe une place à part. Né vers 1830 dans une famille mandingue de Haute-Guinée, il est d’abord marchand avant de devenir guerrier, puis stratège et enfin fondateur d’un véritable État : l’Empire Wassoulou. Sa trajectoire illustre la capacité d’un homme à transformer des communautés éparses en une puissance militaire organisée, capable de tenir tête à la machine coloniale française pendant plus de quinze ans.

Le contexte est celui d’une Afrique de l’Ouest en recomposition. Tandis que les royaumes traditionnels s’effritent, que les razzias esclavagistes arabes et toucouleurs menacent les populations, la France avance inexorablement depuis le Sénégal, cherchant à relier le Niger au golfe de Guinée. Dans ce tourbillon, Samory bâtit son empire, non seulement par les armes mais aussi par les échanges : il structure un réseau de commerce qui lui permet d’acquérir des armes modernes, notamment le fusil Gras, symbole de la modernisation militaire.

Son armée est son chef-d’œuvre. Organisée en régiments disciplinés, entraînée selon des méthodes quasi européennes, elle compte jusqu’à 30 000 hommes. La cavalerie mandingue, rapide et mobile, complète l’infanterie armée de fusils. Samory innove aussi par sa stratégie : face à la supériorité logistique et technologique française, il adopte une tactique de terre brûlée. Les villages sont incendiés avant l’arrivée de l’ennemi, les récoltes détruites, privant les colonnes coloniales de vivres et les forçant à s’épuiser dans des territoires hostiles. Cette guerre de mouvement retarde considérablement l’avance française et inflige des pertes sévères aux officiers venus de Paris.

Mais cette résistance a un prix. Les populations civiles, déplacées, affamées, paient un lourd tribut à cette stratégie. De plus, l’Empire Wassoulou reste fragile, traversé par des rivalités internes et soumis à une pression constante : d’un côté les Français, de l’autre les Britanniques en Sierra Leone, sans oublier les armées africaines rivales. En 1898, acculé, Samory est finalement capturé par les troupes françaises du capitaine Gouraud, puis exilé au Gabon où il meurt deux ans plus tard.

Pourtant, sa défaite ne diminue pas son héritage. Pendant plus d’une décennie, il fut le cauchemar des officiers français, démontrant qu’une armée africaine moderne pouvait résister longtemps à l’un des impérialismes les plus agressifs. Dans la mémoire collective ouest-africaine, Samory Touré reste l’archétype du résistant : chef de guerre, bâtisseur d’État, tacticien inventif. Sa lutte incarne cette vérité trop souvent occultée : la colonisation fut loin d’être une marche triomphale ; elle fut un combat, parfois perdu, mais toujours livré avec une détermination inébranlable.

5. Shaka Zulu (Afrique australe, 1787–1828)

Dans les plaines du KwaZulu-Natal, au tournant du XIXe siècle, un homme changea radicalement la manière de faire la guerre en Afrique australe : Shaka Zulu. Fils illégitime d’un chef zoulou, marqué dès l’enfance par l’exclusion et la violence, il transforma cette blessure en une force inédite, bâtissant en quelques années l’un des systèmes militaires les plus redoutables du continent.

Son génie repose d’abord sur une révolution tactique et organisationnelle. Shaka abandonne les armes de jet traditionnelles pour imposer l’iklwa, une lance courte conçue pour le corps-à-corps. Il structure ses combattants en régiments (amabutho), regroupés par classes d’âge, soumis à un entraînement impitoyable et à une discipline quasi spartiate. Sa manœuvre la plus célèbre, la tactique de la corne du buffle, encercle l’ennemi en trois mouvements : un centre qui fixe, deux ailes rapides qui enveloppent, et une réserve prête à achever. Dans un contexte africain où la guerre relevait souvent du raid, Shaka impose l’affrontement frontal, total, pensé comme une annihilation.

Ces innovations militaires donnent naissance à un empire en expansion fulgurante. Sous son règne, les Zoulous dominent le KwaZulu-Natal, écrasent ou absorbent des dizaines de chefferies, et provoquent le phénomène du mfecane (« la dispersion »), un bouleversement démographique majeur qui redessine toute l’Afrique australe. Des peuples entiers migrent, fuyant la pression zouloue, ce qui fragilise l’équilibre régional et ouvre indirectement la voie aux ingérences européennes.

L’opposition de Shaka aux Européens fut indirecte mais décisive. En consolidant un pouvoir centralisé et une armée invincible, il retarda l’avancée des Boers et compliqua les ambitions portugaises dans la région. Même après son assassinat en 1828 par ses demi-frères, la puissance militaire zouloue continua de hanter les colons, culminant plus tard dans des affrontements célèbres, comme la victoire de ses successeurs à Isandhlwana (1879) face aux Britanniques.

L’héritage de Shaka est double. D’un côté, il est célébré comme un stratège visionnaire, unificateur et père fondateur de la nation zouloue. De l’autre, son règne brutal, marqué par des massacres et des déplacements massifs, laisse une mémoire ambivalente. Mais dans l’histoire militaire africaine, son influence est indéniable : Shaka a démontré que l’organisation, l’innovation et la discipline pouvaient compenser l’infériorité matérielle.

Plus de deux siècles après sa naissance, son nom reste synonyme de puissance et de fierté. Shaka Zulu n’a pas seulement façonné un peuple : il a redessiné la géopolitique de toute l’Afrique australe.

6. Béhanzin Hossu Bowelle (Dahomey, 1844–1906)

Dans l’histoire des résistances africaines, peu de figures incarnent aussi clairement la dignité face à l’arrogance coloniale que Béhanzin Hossu Bowelle, dernier roi indépendant du Dahomey. Héritier d’un royaume militaire redouté en Afrique de l’Ouest, il monte sur le trône en 1889, à un moment où la France entend transformer les côtes du Golfe de Guinée en zones d’influence exclusive.

Dès son avènement, Béhanzin refuse les traités imposés par Paris. Là où certains souverains africains acceptent la vassalité en échange d’un maintien symbolique de leur autorité, il choisit l’affrontement. Le commerce, la fiscalité, l’accès aux ports : rien n’est négociable lorsqu’il s’agit de souveraineté. Sa posture inflexible déclenche les guerres du Dahomey (1890–1894), l’un des affrontements les plus emblématiques de la conquête coloniale française.

L’armée dahoméenne n’est pas une troupe improvisée : elle est structurée, disciplinée et redoutable. Ses régiments comptent des milliers de combattants, dont les célèbres Agojié, ces femmes guerrières que les Européens surnomment avec fascination et peur « Amazones ». Armées de fusils et de machettes, entraînées à la dure, elles incarnent une société où la guerre est une affaire collective, sans distinction de genre. L’irruption de ces régiments féminins sur les champs de bataille stupéfie les observateurs français, qui y voient la preuve d’une détermination sans faille.

Mais la supériorité matérielle de la France finit par peser. L’artillerie lourde, les fusils modernes, la logistique d’une puissance impériale brisent peu à peu la résistance. Après plusieurs campagnes sanglantes, Abomey tombe en 1894. Béhanzin est capturé, déporté d’abord en Martinique, puis en Algérie, où il meurt en 1906.

Son exil ne scelle pas la défaite morale. Bien au contraire : il devient un symbole de fierté nationale. Son refus obstiné des traités, son choix du combat plutôt que de la soumission, inspirent les générations suivantes. Dans la mémoire collective béninoise et africaine, Béhanzin incarne la dignité d’un roi qui, face à l’impérialisme, n’a jamais plié.

Aujourd’hui encore, sa silhouette demeure indissociable de celle des Agojié, rappelant que la résistance africaine ne fut pas seulement le fait des hommes, mais aussi des femmes, engagées avec la même ardeur à défendre leur terre. Béhanzin Hossu Bowelle, vaincu militairement, a triomphé moralement : il a prouvé que l’honneur d’un peuple ne se négocie pas.

7. Rabah Zobeir (Tchad / Borno, 1842–1900)

À la charnière du XIXe et du XXe siècle, dans les plaines et savanes du bassin du lac Tchad, surgit une figure qui hante encore les mémoires : Rabah Zobeir (Rābiḥ az-Zubayr ibn Faḍlallāh). Né vers 1842 dans la région du Darfour, ancien lieutenant des armées esclavagistes soudanaises, il se transforme en bâtisseur d’empire, imposant son autorité du Soudan au Tchad, et incarnant une double lutte : contre les razzias arabo-musulmanes venues du Nord, et contre l’avancée inexorable des colonnes coloniales françaises.

Rabah s’appuie sur une organisation militaire redoutable. Son armée, disciplinée et mobile, est composée de guerriers aguerris, mais aussi d’esclaves intégrés de force dans ses rangs. Par le fer et le sang, il fonde un empire éphémère mais puissant, capable de rivaliser avec les royaumes anciens du Borno et du Ouaddaï. Ses campagnes sont marquées par des affrontements constants avec les forces arabo-musulmanes, qu’il défie sur leur propre terrain, et par une volonté farouche d’imposer son autorité sur les routes stratégiques du Sahara central.

Mais à mesure que son pouvoir s’étend, une menace nouvelle surgit : la pénétration française. Depuis le Soudan, le Congo et l’Algérie, Paris déploie ses colonnes militaires pour prendre en tenaille le bassin tchadien. Rabah, déjà endurci par des années de guerre, refuse toute soumission. De 1897 à 1900, il mène bataille après bataille contre les expéditions françaises, infligeant plusieurs revers aux officiers coloniaux. Ses troupes harcèlent, manœuvrent, brûlent les villages alliés aux Français, dans une guerre d’usure où chaque victoire retarde l’inévitable.

Le dénouement survient le 22 avril 1900, à Kousséri. Rabah affronte les colonnes françaises commandées par Lamy. La bataille est acharnée, et les pertes lourdes des deux côtés. Rabah tombe au combat, décapité, et sa tête envoyée comme trophée à Paris. Lamy lui-même y laisse la vie. Cette fin brutale marque la chute d’un empire mais aussi l’entrée de Rabah dans la légende.

Symbole ambigu, Rabah fut à la fois conquérant impitoyable et résistant farouche. Son recours à l’esclavage, ses méthodes brutales, en font une figure contestée. Mais il demeure un exemple éclatant de la capacité africaine à opposer une résistance acharnée, même dans des conditions désespérées. Son nom, dans l’imaginaire populaire tchadien et soudanais, reste associé à l’honneur du combat, à la détermination de ne jamais se soumettre, et à cette vérité : même vaincue, l’Afrique ne cessa jamais de se battre.

Héritages d’acier et mémoires effacées

De l’Abyssinie aux savanes du Tchad, du Cayor aux plaines du KwaZulu-Natal, l’Afrique n’a cessé de produire des résistants capables de tenir tête aux forces extérieures. Menelik II, Yodit Gudit, Lat Dior, Samory Touré, Shaka Zulu, Béhanzin, Rabah Zobeir : autant de noms qui témoignent de la diversité des contextes et des ennemis affrontés. Certains luttèrent contre l’impérialisme européen, d’autres contre les razzias arabo-musulmanes, d’autres encore contre les ambitions prédatrices de leurs voisins africains. Tous partagent cependant une même constante : la volonté de dire « non », quitte à embrasser la mort plutôt que la soumission.

Et pourtant, ces résistances demeurent marginalisées dans les manuels scolaires, quand elles ne sont pas réduites à des notes de bas de page. L’histoire coloniale racontée en Europe, et parfois même en Afrique, a préféré insister sur la « mission civilisatrice », sur la fatalité de la conquête, occultant la part active, violente et héroïque des combats africains. Ce silence est une mutilation de la mémoire.

L’héritage de ces chefs n’a pas disparu pour autant. Il survit dans les monuments, dans les récits oraux, dans les fêtes nationales. En Éthiopie, la victoire d’Adoua est célébrée chaque année comme une fête de souveraineté. Au Sénégal, le nom de Lat Dior se confond avec la dignité nationale. Au Bénin, la mémoire de Béhanzin et des Agojié est réactivée comme un symbole de courage féminin. Dans le KwaZulu-Natal, Shaka est à la fois un mythe et une référence politique. Ces traces disent une vérité simple : même effacée des livres, la mémoire africaine trouve toujours refuge dans la parole, la pierre et le rituel.

Reste une tâche immense pour le présent : redonner à ces figures une place centrale dans l’imaginaire collectif africain. Car il ne s’agit pas seulement de célébrer des héros ; il s’agit de rappeler que la liberté fut arrachée au prix du sang, que l’indépendance n’est jamais un cadeau mais une conquête, et que les victoires du passé éclairent encore les combats d’aujourd’hui.

L’Afrique contemporaine, confrontée à de nouvelles formes de domination (économiques, culturelles, géopolitiques), a besoin de ces héritages d’acier. Non pas pour s’enfermer dans la nostalgie, mais pour comprendre qu’à chaque époque, des hommes et des femmes ont refusé la résignation. Leur « non » retentissant reste un appel : à l’unité, à la mémoire, à la dignité.

Notes et Références

- Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia, 1855–1991, Oxford, James Currey, 1991.

- Harold G. Marcus, The Life and Times of Menelik II: Ethiopia, 1844–1913, Oxford, Clarendon Press, 1975.

- Paul B. Henze, Layers of Time: A History of Ethiopia, New York, Palgrave Macmillan, 2000.

- Taddesse Tamrat, Church and State in Ethiopia, 1270–1527, Oxford University Press, 1972.

- Cheikh Anta Diop, Histoire générale de l’Afrique, Volume IV : L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, UNESCO, 1984.

- Boubacar Barry, La Sénégambie du XVe au XIXe siècle : traite négrière, Islam et conquête coloniale, Paris, L’Harmattan, 1988.

- Ibrahima Thioub, Le Sénégal à l’épreuve de la colonisation, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 1990.

- Yves Person, Samori : Une révolution dyula, 3 tomes, Dakar, IFAN, 1968–1975.

- Djibril Tamsir Niane, Histoire des Mandingues de l’Ouest : le royaume du Ouassoulou, Paris, Présence Africaine, 1989.

- Carolyn Hamilton, Terrific Majesty: The Powers of Shaka Zulu and the Limits of Historical Invention, Harvard University Press, 1998.

- John Wright, The Mfecane: The Making and Unmaking of an Academic Myth, Johannesburg, Witwatersrand University Press, 1989.

- Edna Bay, Wives of the Leopard: Gender, Politics, and Culture in the Kingdom of Dahomey, Charlottesville, University of Virginia Press, 1998.

- I. A. Akinjogbin, Dahomey and Its Neighbours, 1708–1818, Cambridge University Press, 1967.

- Jacques F. A. Maquet, Civilisations of Black Africa, Oxford University Press, 1972.

- Yves Urvoy, Histoire de l’Afrique de l’Ouest, Paris, Payot, 1949 (chapitres sur Rabah Zobeir et le Bornou).

- Mario Azevedo, Historical Dictionary of Chad, Metuchen, Scarecrow Press, 1998.

- Histoire générale de l’Afrique, Volume VI : L’Afrique du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, UNESCO, 1985.

- Elikia M’Bokolo, Afrique noire : histoire et civilisation, Paris, Hatier, 1992.

- Joseph Ki-Zerbo (dir.), Histoire de l’Afrique noire d’hier à demain, Paris, Hatier, 1978.

- François-Xavier Fauvelle, Le Rhinocéros d’or : Histoires du Moyen Âge africain, Paris, Alma, 2013 (pour l’ancrage critique et historiographique).