Depuis le 25 septembre 2025, Madagascar est en proie à une agitation sociale qui a pris de court le pouvoir. Ce qui avait commencé comme une protestation contre les coupures d’électricité et d’eau s’est transformé en une révolte nationale, embrasant la capitale et plusieurs grandes villes, provoquant des pillages, une répression violente et la dissolution du gouvernement. En une semaine, la jeunesse malgache, souvent désignée comme la « Génération Z », a rappelé au monde que l’énergie, bien plus qu’un service technique, est une question de survie politique.

De simples coupures d’électricité à une crise politique majeure : retour sur une semaine de manifestations à Madagascar.

Antananarivo a été le théâtre des premières manifestations. Le quartier d’Ambohijatovo, rapidement bouclé par les forces de l’ordre, s’est transformé en champ de bataille. Gaz lacrymogènes, balles réelles, déploiement d’un char d’assaut : les images ont choqué jusqu’à l’étranger. Mais le feu de la contestation s’est vite propagé hors de la capitale. À Toamasina, le principal port du pays, à Antsiranana au nord, à Mahajanga à l’ouest et à Toliara dans le sud-ouest, les cortèges ont défilé, donnant à ce mouvement une dimension nationale.

Très vite, les cibles se sont élargies. À Ankorondrano, la station flambant neuve du téléphérique, symbole d’une modernité vitrine voulue par le président Andry Rajoelina, a été incendiée. Des commerces liés à des personnalités proches du pouvoir ont été pillés, des résidences de parlementaires attaquées. La colère ne visait plus seulement les délestages : elle s’attaquait à un système jugé corrompu et déconnecté des réalités.

Au cœur de cette crise se trouve la JIRAMA, la compagnie nationale d’électricité et d’eau. Ses installations vieillissantes, ses pertes techniques massives et son incapacité chronique à satisfaire la demande en ont fait le bouc émissaire d’un malaise plus profond. Selon la Banque mondiale, seulement 39,4 % des Malgaches avaient accès à l’électricité en 2023. En 2025, des diagnostics évoquent un taux réel plus proche de 35 %, avec une fracture criante : près de 80 % des urbains connectés, contre moins de 10 % des ruraux. Dans certains quartiers d’Antananarivo, les coupures atteignent jusqu’à douze heures par jour.

Cette réalité contraste avec les discours officiels. À la tribune des Nations unies, quelques jours avant les manifestations, Rajoelina se félicitait d’une augmentation de 66 % en six ans de l’accès à l’électricité. Dans les rues de la capitale, les familles s’éclairaient à la bougie. Cette dissonance a suffi à mettre le feu aux poudres.

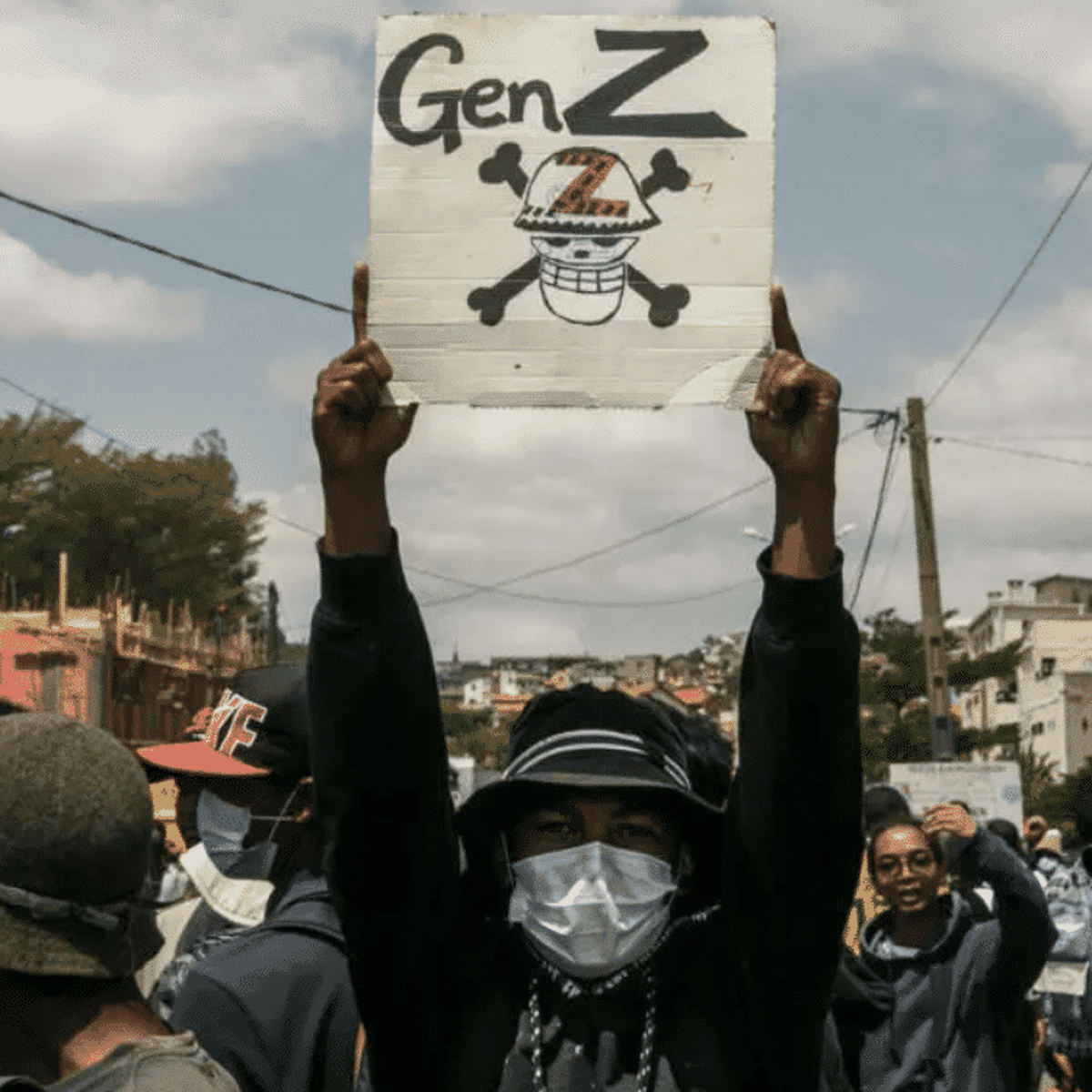

La jeunesse a ensuite pris la main. Étudiants, lycéens, influenceurs : une génération connectée, sans chef ni parti, a su transformer une colère diffuse en mobilisation nationale. Les réseaux sociaux ont servi de quartier général, où l’on partageait lieux de rassemblement, slogans et images de la répression. Comme bannière, le drapeau pirate de la série japonaise One Piece : un symbole pop-culture devenu étendard politique.

La répression, elle, a été à la hauteur de la peur du régime. Les forces de sécurité ont utilisé balles réelles, grenades lacrymogènes et charges violentes. L’ONU a dénoncé un usage « disproportionné et non nécessaire » de la force. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a confirmé un bilan provisoire d’au moins 22 morts et plus de 400 blessés.

Pris de court, Rajoelina a tenté de reprendre l’initiative. Le 26 septembre, depuis New York, il limogeait son ministre de l’Énergie, accusé de ne pas avoir fait son travail. Le 29 septembre, de retour à Antananarivo, il annonçait la dissolution du gouvernement Ntsay et promettait de ne pas briguer de nouveau mandat. Mais la rue ne s’est pas calmée. Dès le lendemain, les cortèges réclamaient désormais son départ pur et simple.

La colère étudiante s’est cristallisée autour des grands projets énergétiques, symboles d’un État qui promet sans livrer. Volobe Amont, censé produire 120 MW, est enlisé depuis des années. Sahofika, autre mégaprojet hydroélectrique annoncé à 192 MW, n’a jamais dépassé le stade des accords de financement. Ces deux chantiers, censés sortir le pays de la dépendance au fuel importé, sont devenus les preuves éclatantes de l’impuissance du régime.

Dans ce climat, les violences économiques se sont multipliées. Des supermarchés liés à des proches du pouvoir ont été incendiés, la station de téléphérique détruite, des résidences d’élus attaquées. Au-delà des destructions, un message s’est imposé : la colère vise aussi bien la corruption que l’injustice sociale. Mais le coût est lourd. Le groupement des distributeurs a prévenu qu’il faudrait jusqu’à trois mois pour rétablir l’approvisionnement en biens essentiels.

Cette crise est d’abord celle d’une jeunesse. Une génération qui refuse d’accepter les délestages comme une fatalité, qui dénonce l’inégalité flagrante entre les enfants des dirigeants envoyés étudier à l’étranger et la réalité des lycéens de Tana ou d’Antsiranana. Une génération qui, à travers des memes, des livestreams et des slogans ironiques, a inventé sa propre forme de contestation politique.

Mais la crise est aussi politique. Depuis l’élection présidentielle de 2023, largement boycottée, la légitimité de Rajoelina est contestée. Son absence au pays lors des premières manifestations, alors qu’il se trouvait à New York, a été perçue comme une preuve de déconnexion. Sa promesse de « prendre ses responsabilités » et de « ne pas briguer un nouveau mandat » n’a pas suffi à apaiser la rue.

La communauté internationale s’inquiète. La SADC appelle au dialogue, l’Union africaine propose sa médiation, l’ONU exige des enquêtes indépendantes sur les violences. À l’intérieur, le Conseil des Églises chrétiennes et l’Ordre des avocats réclament le respect des droits fondamentaux, à commencer par celui d’avoir de l’eau et de l’électricité.

Quel avenir après les manifestations à Madagascar ?

Trois scénarios se dessinent. Le premier serait celui d’une désescalade, avec la nomination d’un Premier ministre consensuel, une relance urgente des projets énergétiques et une médiation régionale. Le deuxième, celui d’une érosion lente, avec des manifestations hebdomadaires, une économie ralentie et une polarisation durable. Le dernier, le plus sombre, serait celui du durcissement : une répression accrue, de nouvelles victimes et une internationalisation de la crise devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Quoi qu’il arrive, la révolte de septembre 2025 restera comme un tournant. Elle rappelle que la stabilité politique se joue souvent dans le quotidien le plus banal : une ampoule qui s’allume, un robinet qui coule. À Madagascar, c’est l’absence de ces évidences qui a provoqué une crise politique majeure. Une génération l’a compris et n’est pas prête à rentrer dans l’ombre.

Notes et références

- Banque mondiale, World Bank Open Data – Access to electricity (% of population), Madagascar, 2023.

- Sustainable Energy for All (SEforALL), Energy Access Diagnostic for Madagascar, rapport 2024.

- African Development Bank (AfDB), Energy Sector Review: Madagascar, 2025.

- Reuters, « Protesters clash with police over electricity cuts in Antananarivo », 25–27 septembre 2025.

- TV5Monde, « Madagascar : incendies, gaz lacrymogènes et foule en colère contre le pouvoir », 25 septembre 2025.

- RFI, « Madagascar : des milliers de manifestants défilent et appellent à la démission de Rajoelina », 30 septembre 2025.

- Le Monde, « Manifestations meurtrières à Madagascar : nouvelle mobilisation malgré le renvoi du gouvernement », 30 septembre 2025.

- ONU-HCDH (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme), Statement on Madagascar protests, 29 septembre 2025.

- L’Express de Madagascar, « De la contestation au pillage », édition du 26 septembre 2025.

- Midi Madagasikara, « Antsirabe : magasins pris pour cible par les manifestants », 26 septembre 2025.

- Courrier International, « Vu de Guinée – À Madagascar, le limogeage du gouvernement suffira-t-il à calmer la fronde ? », 30 septembre 2025.

- Humanité.fr, « Tirs à vue et gaz lacrymogènes : la répression brutale à Antananarivo », 25 septembre 2025.

- 2424.mg, « Andry Rajoelina dissout le gouvernement », 29 septembre 2025.