José Dos Santos ne se représentera pas pour un nouveau mandat à la tête de l’Angola. A la prochaine élection présidentielle en août 2017, c’est son ministre de la défense, João Lourenço qui représentera leur parti du MPLA.

Le saviez-vous ? Le « All-African People’s Revolutionary Party » de Kwame Nkrumah

Le All-African People’s Revolutionary Party (A-APRP) ou Parti Révolutionnaire du Peuple Africain en français, est un groupe anticolonialiste fondé en 1968 par le Dr Kwame Nkrumah en Guinée.

Naïr Abakar : Créateur du 1er salon international de l’étudiant Africain

Par Afrikatech. A seulement 24 ans, Naïr Abakar est un tchadien qui met son savoir et sa passion à la disposition du continent. Le jeune homme, passionné d’informatique, ne rêve pas seulement d’une Afrique meilleure mais veut participer activement à son développement, c’est là la grande motivation de son œuvre. Loin d’être un simple spectateur de la vie du continent, il crée « Darna Tchad » en juillet 2015.

10000 Haïtiens cherchent à obtenir le statut de réfugié au Mexique

Plus de 10000 Haïtiens sont actuellement au Mexique où ils espèrent obtenir un statut de réfugié en raison de la récente politique anti-immigrationniste des Etats-Unis.

Histoire de la musique noire: des plantations à la maison blanche

Par Pascal Archimède. A chaque étape de son intégration sur le sol américain, l’Homme noir a créé un type de musique qui reflétait son évolution sociale ainsi que son état d’esprit. Tel a été le point de départ du travail de Pascal Archimède, auteur de l’ouvrage « Histoire de l’Amérique noire, des plantations à la culture rap ».

Claudy Siar animateur de « The Voice Afrique francophone » !

Le 15 octobre dernier, la chaîne Vox Africa s’est offert les services de Claudy Siar pour présenter son show l’un des plus grands show de la planète. « The Voice Afrique francophone », dont la finale se tiendra le 4 février prochain, enregistre un succès fracassant depuis la diffusion de cette première édition. Claudy Siar rejoint ainsi une équipe de musiciens stars pour promouvoir les nouveaux talents africains.

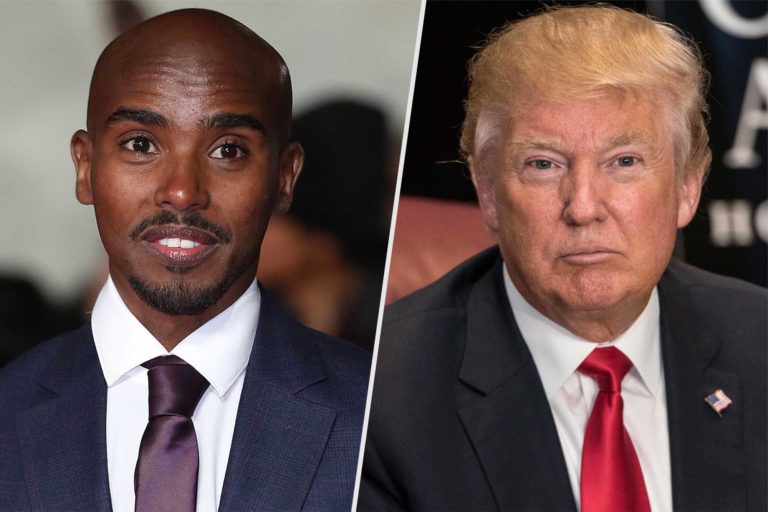

Loi anti-immigration : Mo Farah interdit aux Etats-Unis

Le quadruple champion olympique de course de fond Mo Farah pourrait être victime du décret anti-immigration du Président américain Donald Trump.

Bruno Mars : « C’est la musique noire qui donne son swag à l’Amérique »

Le musicien américain Bruno Mars a rappelé la contribution majeure des Noirs à la musique américaine.

Quand Gradur prend un élu FN en auto-stop

C’est une scène improbable qui s’est déroulée Jeudi 26 Janvier dernier entre le « Sheguey » du Rap Game et un élu du front national. En effet, en jouant le bon samaritain, Gradur n’avait aucune idée de la véritable identité de l’homme qu’il prenait en stop. Une « rencontre du 3ème type » qui a donné lieu à un pur moment de rigolade.

Front historique contre le Franc CFA: 41 villes et 25 pays mobilisés ce 11 février

Après un succès retentissant, le Front historique contre le Franc CFA poursuit son combat d’auto-détermination économique et s’élargit pour une nouvelle série de conférences à travers le monde. Si, le 7 janvier dernier, une quinzaine de pays étaient mobilisés; près d’une vingtaine de pays ont cette fois répondu présent à l’appel de Kemi Seba et d’Urgences panafricanistes pour le 11 février prochain. Aux côtés des états qui réitèrent leur engagement, la mobilisation se renforce et confirme sa dimension internationale. Notamment par la présence de l’Amérique latine et des Caraïbes françaises, qui affirment leur soutien à une question monétaire essentielle pour le développement de toutes les nations afrodescendantes.

Serena Williams : elle bat sa sœur et remporte son 23ème Grand Chelem

Serena Williams a remporté son 23e titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie en battant sa sœur Venus en deux sets (6-4, 6-4), samedi 28 Janvier dernier. Pour célébrer sa victoire, Michael Jordan lui a offert une paire d’Air Jordan customisée.

Mayweather devrait affronter le champion de MMA Conor McGregor

Floyd Mayweather a déclaré qu’il affronterait probablement le champion de MMA Connor McGregor dans les règles de la boxe anglaise.

La rébellion de Bambatha : dernière résistance armée zulu contre le colonialisme britannique

En 1906, les Zulu du Natal se révoltèrent contre les autorités britanniques. Cette rébellion fut menée par le chef du clan amaZondi, Bambatha kaMancinza qui s’opposa aux nouvelles taxes auxquelles on voulait les assujettir.

Emmett Till, catalyseur du Mouvement des Droits Civiques

Le 28 août 1955, EMMETT TILL, adolescent afro-américain de 14 ans, était lynché dans le Mississippi pour un prétendu affront à une femme blanche. Son martyre, exposé par le courage de sa mère Mamie Till-Mobley, bouleversa l’Amérique et devint l’étincelle de la Révolution des droits civiques. Soixante-dix ans plus tard, Nofi revient sur cette tragédie fondatrice et sur l’héritage indélébile d’un jeune garçon dont le visage meurtri hante encore la mémoire noire et universelle.

Le 28 août 1955, au cœur du Mississippi ségrégationniste, un adolescent noir de quatorze ans, Emmett Till, fut arraché de la maison de son oncle, torturé, assassiné et jeté dans la rivière Tallahatchie. Son « crime » supposé : avoir osé défier, par un mot ou un geste, le tabou racial qui interdisait tout contact jugé irrespectueux entre un Noir et une femme blanche.

Au-delà de l’horreur du meurtre, c’est la décision de sa mère, Mamie Till, qui donna à ce drame une portée historique. En refusant de cacher le corps mutilé de son fils et en choisissant de l’exposer dans un cercueil ouvert, elle transforma la douleur intime en acte politique. Les photographies publiées dans la presse noire révélèrent au monde la brutalité d’un système que l’Amérique blanche s’obstinait à minimiser.

L’affaire Emmett Till n’est pas seulement un épisode tragique : elle constitue un tournant. Elle marque la rencontre brutale entre la ségrégation du Sud et la conscience naissante d’une Amérique noire décidée à exiger justice. En ce sens, le nom d’Emmett Till est devenu un symbole fondateur, inscrit au cœur de la mémoire collective afro-américaine et universelle.

Une Amérique pétrie de contradictions

Au milieu du XXᵉ siècle, le Sud des États-Unis demeure prisonnier d’un système de ségrégation rigide, hérité de l’après-guerre de Sécession. Les lois dites Jim Crow, en vigueur depuis la fin du XIXᵉ siècle, imposent une séparation stricte entre Noirs et Blancs dans tous les aspects de la vie publique : écoles, transports, lieux de loisirs, hôpitaux, jusqu’aux cimetières. Cette ségrégation institutionnelle ne se limite pas à une organisation spatiale : elle traduit la volonté des élites blanches de maintenir une hiérarchie raciale, où les Afro-Américains sont relégués au rang de citoyens de seconde zone.

Dans ce contexte, la Grande Migration avait déjà transformé la géographie démographique et politique du pays. Depuis les années 1910, des millions d’Afro-Américains avaient quitté les États du Sud pour s’installer dans les grandes métropoles industrielles du Nord et de l’Ouest ; Chicago, Detroit, New York ou Los Angeles. Ces départs massifs répondaient à la misère des campagnes sudistes et aux violences racistes, mais traduisaient aussi l’espoir d’une vie meilleure dans des villes où l’emploi, bien que discriminatoire, était plus accessible. Ce mouvement modifia profondément le rapport entre la diaspora noire et les réalités du Sud : les enfants de Chicago, comme Emmett Till, grandissaient dans un univers urbain, moins directement soumis aux codes de la ségrégation, mais où subsistait une fracture raciale tenace.

L’arrêt Brown v. Board of Education rendu en 1954 par la Cour suprême allait encore aviver les tensions. En déclarant inconstitutionnelle la ségrégation scolaire, il ouvrait la voie à une intégration progressive. Pour les Blancs du Sud, attachés à la suprématie raciale, cette décision fut perçue comme une menace directe à leur mode de vie. Les résistances se multiplièrent : gouverneurs ségrégationnistes, associations de « White Citizens’ Councils », et violences d’intimidation visant quiconque osait défier l’ordre établi.

Ce climat de crispation raciale s’accompagnait d’une poursuite des violences extrêmes. Le lynchage, pratique qui avait ensanglanté les États-Unis depuis la fin du XIXᵉ siècle, continuait à frapper : plus de 3 000 Afro-Américains furent lynchés entre 1882 et 1950, dont plus de 500 dans le seul Mississippi. Ces meurtres collectifs, souvent publics, n’étaient pas seulement des crimes : ils constituaient un outil politique, destiné à maintenir par la terreur la domination blanche.

C’est dans cette Amérique pétrie de contradictions (modernité industrielle au Nord, archaïsme ségrégationniste au Sud, promesse d’égalité constitutionnelle et pratiques de violence raciale) que s’inscrit le destin brisé d’Emmett Til.

Portrait d’un adolescent de Chicago

Né le 25 juillet 1941 dans le South Side de Chicago, Emmett Till incarne une génération d’Afro-Américains marqués par le double héritage du Sud rural et de l’urbanité nordiste. Son enfance se déroule dans un quartier ouvrier où la communauté noire, issue en grande partie de la Grande Migration, tente de bâtir des vies dignes malgré les discriminations persistantes.

Sa famille est traversée par une histoire douloureuse : son père, Louis Till, engagé dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, est exécuté en 1945 par décision militaire, dans des circonstances opaques mêlant accusation de viol et de meurtre. Cette absence pèse sur l’enfance d’Emmett, mais elle contribue aussi à renforcer le rôle central de sa mère, Mamie Till-Mobley. Femme instruite, pieuse et déterminée, elle élève son fils dans une discipline empreinte de respectabilité et d’orgueil racial, consciente qu’en Amérique, la survie d’un jeune Noir passe par une vigilance constante.

Dans ce cadre, Emmett se distingue par un tempérament à la fois joyeux et espiègle. Ses proches décrivent un adolescent vif, sociable, aimant plaisanter et faire rire. Son léger bégaiement, dont il cherchait à triompher en sifflant, accentue son caractère singulier. Loin des rigueurs du Sud ségrégationniste, il grandit dans un environnement où, malgré le racisme, l’horizon semblait plus ouvert : il fréquentait des écoles publiques intégrées, côtoyait Blancs et Noirs, et partageait le rêve d’une mobilité sociale que ses grands-parents n’avaient jamais connu.

Mais derrière ce portrait d’un adolescent ordinaire, se jouait déjà un contraste saisissant : celui d’un jeune Noir du Nord, façonné par une relative liberté, qui allait bientôt se heurter de plein fouet aux codes brutaux du Sud ségrégationniste. Ce décalage, plus que tout autre élément, allait sceller son destin tragique.

Le séjour dans le Mississippi et la rencontre fatale

À l’été 1955, Mamie Till accepte que son fils unique, Emmett Till, parte passer quelques semaines de vacances dans le Delta du Mississippi, berceau de sa famille maternelle. Pour ce garçon de quatorze ans, élevé dans l’ambiance urbaine de Chicago, ce voyage représente une découverte : celle d’un Sud resté figé dans l’ordre ségrégationniste, où les règles implicites de « conduite raciale » s’imposent avec une brutalité implacable.

Le 24 août 1955, en compagnie de cousins et d’amis, Emmett se rend à l’épicerie de Roy et Carolyn Bryant à Money, petite bourgade du Mississippi. C’est là que se produit l’incident qui va décider de son sort. Les versions divergent et révèlent, en creux, les fractures de l’Amérique raciale. Selon l’accusation relayée par Carolyn Bryant, l’adolescent aurait eu un comportement déplacé : regards insistants, gestes jugés obscènes, propos « suggestifs ». Mais les proches d’Emmett insistent sur une autre explication : son sifflement, lié à son bégaiement, mal interprété dans un contexte où tout contact, même involontaire, entre un Noir et une femme blanche pouvait être perçu comme une provocation.

Ce détail, anodin ailleurs, prenait dans le Mississippi une dimension explosive. Le Sud ségrégationniste reposait sur un tabou central, celui de la sexualité et de l’intimité interraciales. Le simple fait qu’un jeune Noir soit accusé d’avoir manqué de respect à une femme blanche suffisait à déclencher des représailles violentes, souvent mortelles.

Dans les jours qui suivirent, la rumeur enfla. L’incident devint le prétexte d’une expédition punitive qui allait arracher Emmett Till à son statut d’adolescent de Chicago pour le transformer, malgré lui, en figure martyre d’une histoire collective.

L’enlèvement et le lynchage

Dans la nuit du 28 août 1955, deux hommes blancs (Roy Bryant et son demi-frère J.W. Milam) se présentent armés à la maison de Mose Wright, oncle d’Emmett Till. Ils réclament le garçon. Malgré les supplications de la famille, malgré la conscience aiguë du danger, Till est arraché de son lit et emmené de force. Cette scène, où Mose Wright osa défier les agresseurs en les regardant droit dans les yeux, restera gravée dans les mémoires comme un acte de courage rare au cœur de la terreur raciale.

Emmett est conduit dans une grange isolée. Là, commence une séquestration marquée par une violence d’une intensité inouïe. Les témoignages ultérieurs évoquent un passage à tabac méthodique, où le jeune garçon fut frappé à coups de crosse, mutilé, humilié. La brutalité exercée n’avait pas seulement pour but de punir : elle visait à transformer son corps en un message destiné à toute la communauté noire.

L’exécution survint à l’issue de ce supplice. Une balle fut tirée dans sa tête. Pour faire disparaître le corps, les bourreaux l’attachèrent à un lourd ventilateur de coton, relié par du fil barbelé autour du cou, avant de le jeter dans la Tallahatchie River. Le meurtre, prémédité et ritualisé, portait les marques d’une logique d’extermination raciale : non seulement tuer, mais effacer.

Trois jours plus tard, le cadavre remonte à la surface. Méconnaissable, gonflé et mutilé, il est néanmoins identifié par sa mère grâce à une bague gravée aux initiales de son père, Louis Till. La scène, insoutenable, scelle le basculement du drame intime en affaire nationale. Car dès lors, l’Amérique entière allait être confrontée à ce qu’elle cherchait à ignorer : la réalité nue de la violence raciale.

La brutalité impunie de la ségrégation

À la suite de l’indignation soulevée par le meurtre, Roy Bryant et J.W. Milam sont arrêtés et inculpés. Leur procès s’ouvre en septembre 1955 à Sumner, Mississippi, petite ville du Delta où la ségrégation structure jusqu’à la salle d’audience : un espace réservé aux Blancs, reléguant la presse et les spectateurs noirs à l’écart. L’affaire attire une attention nationale et internationale : journaux afro-américains comme le Chicago Defender et le Jet Magazine, mais aussi la grande presse blanche, dépêchent leurs correspondants.

Au milieu de ce climat de peur et de tension, un moment de rupture s’impose. Mose Wright, l’oncle d’Emmett, se lève à la barre et, défiant les usages du Sud ségrégationniste, désigne publiquement les deux accusés comme les ravisseurs de son neveu. Ce geste, impensable dans une société où un Noir pouvait être lynché pour avoir accusé un Blanc, fait de lui un symbole de courage.

Pourtant, ce courage et les éléments accablants n’y changent rien. Après 67 minutes de délibération, un jury exclusivement blanc prononce l’acquittement. L’argument invoqué : l’incertitude sur l’identité du corps, malgré la bague et les témoignages. Cette décision illustre à quel point la justice du Sud fonctionnait comme une institution de protection de la suprématie blanche, plutôt que comme un outil d’équité.

L’injustice atteint son paroxysme quelques mois plus tard. En janvier 1956, les deux meurtriers accordent une interview au magazine Look. Protégés par la clause du double jeopardy, qui interdit d’être rejugé pour le même crime, ils livrent un aveu cynique : oui, ils ont bien assassiné Emmett Till. Ils détaillent même les circonstances, décrivant leur crime avec une froideur désarmante, comme s’il s’agissait d’un acte de discipline raciale légitime.

Ce procès et son dénouement consacrèrent l’affaire Emmett Till comme une affaire nationale : d’un côté, la brutalité impunie de la ségrégation ; de l’autre, la volonté d’une Amérique noire de transformer cette injustice en levier pour exiger des droits civiques.

« Je voulais que l’Amérique voie ce qu’ils avaient fait à mon garçon »

Si le meurtre d’Emmett Till aurait pu rester un drame local, étouffé par le silence des autorités blanches du Mississippi, c’est grâce au courage de sa mère que l’affaire prit une dimension historique. Mamie Till-Mobley refusa catégoriquement l’enterrement discret que lui proposaient les autorités, soucieuses d’éviter le scandale. Elle exigea au contraire que le cercueil de son fils reste ouvert, pour que le monde entier contemple l’horreur infligée à un adolescent noir de quatorze ans. « Je voulais que l’Amérique voie ce qu’ils avaient fait à mon garçon », expliqua-t-elle.

Ce choix bouleversa l’opinion publique. Les photographies du corps mutilé d’Emmett, publiées dans le magazine noir Jetet reprises par le Chicago Defender, firent l’effet d’un électrochoc. Dans les églises baptistes, sur les campus, dans les réunions communautaires, les clichés circulèrent, brisant le mur du déni. Pour la première fois, l’Amérique blanche ne pouvait plus détourner le regard : le racisme n’était pas une abstraction, mais une barbarie inscrite sur le visage défiguré d’un enfant.

La mobilisation fut immédiate. Le NAACP se saisit de l’affaire, dénonçant un crime emblématique de la condition des Afro-Américains dans le Sud. Des figures comme Medgar Evers, alors secrétaire de la NAACP dans le Mississippi, s’engagèrent pour soutenir la famille et documenter l’affaire, malgré les menaces. Les églises noires, piliers de la résistance communautaire, se transformèrent en lieux de rassemblement et en tribunes politiques.

Les réactions restèrent cependant profondément polarisées. Dans le Nord, la presse et les associations dénoncèrent l’injustice avec une intensité croissante, voyant en Emmett Till le symbole d’un peuple sacrifié. Dans le Sud, au contraire, la plupart des Blancs défendirent les accusés ou se retranchèrent derrière le déni, refusant de reconnaître la violence systémique de la ségrégation.

L’affaire avait désormais dépassé les rives du Mississippi pour devenir une question nationale. L’histoire d’Emmett Till s’imposait comme un miroir insoutenable, reflétant la fracture raciale des États-Unis au milieu du XXᵉ siècle.

Héritage et mémoire

La mort d’Emmett Till ne fut pas seulement un drame : elle devint un catalyseur du mouvement des droits civiques. Quelques mois à peine après son assassinat, en décembre 1955, éclatait à Montgomery le célèbre boycott des bus, mené par Rosa Parks et Martin Luther King Jr. Beaucoup de militants affirmèrent par la suite que l’image du visage défiguré de Till avait été une source directe de détermination : le sang d’un enfant avait rendu toute compromission avec l’ordre ségrégationniste insoutenable.

Les ségrégationnistes, conscients de la charge symbolique de l’affaire, tentèrent de salir la mémoire de la victime. Ils exhumèrent le passé militaire du père d’Emmett, Louis Till, exécuté par l’armée américaine en 1945 pour viol et meurtre en Italie, afin de discréditer son fils et de suggérer une « hérédité criminelle ». Cet argument, relayé dans la presse blanche du Sud, visait à justifier l’injustifiable : faire de l’assassinat d’un adolescent un acte de défense de l’« honneur » blanc.

Face à ces tentatives d’effacement, Mamie Till-Mobley fit preuve d’une résilience exemplaire. Elle consacra sa vie à témoigner, à écrire, à raconter sans relâche l’histoire de son fils. Son combat pour la mémoire, mené jusqu’à sa mort en 2003, fit d’elle une figure morale du mouvement noir américain, une mère de la nation afro-américaine.

La reconnaissance fut longue, mais elle advint. Aujourd’hui, Emmett Till est un symbole universel de la lutte contre le racisme. Des mémoriaux ont été érigés dans le Mississippi, notamment une stèle au bord de la Tallahatchie River. Mais leur vandalisme récurrent, par balles ou inscriptions racistes, illustre cruellement la persistance de l’hostilité et la difficulté d’une mémoire apaisée dans le Sud des États-Unis.

Enfin, il fallut attendre le 29 mars 2022 pour que le Congrès adopte l’Emmett Till Antilynching Act, inscrivant officiellement le lynchage comme crime fédéral. Une reconnaissance symbolique, certes tardive, mais qui scella l’inscription de son nom dans l’histoire législative américaine.

Ainsi, l’histoire d’Emmett Till résume à elle seule la trajectoire douloureuse mais indestructible de la mémoire noire : d’un meurtre raciste impuni à une mémoire combattue, puis enfin consacrée comme un repère universel de justice et de dignité.

Un visage qui hante encore l’Amérique

Le 25 août 1955, au fond boueux de la Tallahatchie River, fut découvert le corps supplicié d’un adolescent dont le seul tort avait été de sourire à une femme blanche. Son nom, Emmett Till, s’imposa alors comme un cri de révolte et un miroir cruel de l’Amérique ségrégationniste.

Son assassinat, suivi d’un procès inique, révéla aux yeux du monde entier l’impunité dont jouissaient les lyncheurs et l’ampleur du racisme institutionnel au Sud des États-Unis. Mais l’histoire ne s’arrête pas à l’injustice : elle s’est transmuée en une force motrice pour la lutte des droits civiques. En décidant de laisser ouvert le cercueil de son fils, Mamie Till-Mobley fit de sa douleur un acte politique majeur. Les images du corps martyrisé de son enfant devinrent un appel à la mobilisation.

Dans les rues de Chicago, de New York ou de Détroit, dans les églises baptistes et jusque dans les meetings de Martin Luther King et de Rosa Parks, le nom de Till fut brandi comme un étendard. L’enfant arraché à la vie devint le symbole d’un peuple qui refusait de plier.

Pourtant, les États-Unis mirent plus d’un demi-siècle à reconnaître officiellement le lynchage comme un crime fédéral, avec l’adoption en 2022 de l’Emmett Till Antilynching Act. Cette reconnaissance tardive rappelle que la blessure ouverte en 1955 n’est pas refermée. Elle se lit encore dans les regards, dans les noms insultés, dans les violences policières et les discriminations structurelles.

Soixante-dix ans après, le souvenir d’Emmett Till continue d’interroger : que vaut une démocratie qui n’a pas su protéger un adolescent de quatorze ans ?

SOURCES

- Aptheker, Herbert. Maroons Within the Present Limits of the United States. The Journal of Negro History, vol. 24, no. 2, 1939, p. 167–184.

- Anderson, Devery S. Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement. Jackson: University Press of Mississippi, 2015.

- Beauchamp, Keith. The Untold Story of Emmett Louis Till (documentaire). NBC/ThinkFilm, 2005.

- Houck, Davis W., et Matthew A. Grindy. Emmett Till and the Mississippi Press. Jackson: University Press of Mississippi, 2009.

- Metress, Christopher (dir.). The Lynching of Emmett Till: A Documentary Narrative. Charlottesville: University of Virginia Press, 2002.

- Sayers, Daniel O. A Desolate Place for a Defiant People: The Archaeology of Maroons, Indigenous Americans, and Enslaved Laborers in the Great Dismal Swamp. Gainesville: University Press of Florida, 2014.

- Till-Mobley, Mamie, et Christopher Benson. Death of Innocence: The Story of the Hate Crime That Changed America. New York: Random House, 2003.

- Whitfield, Stephen J. A Death in the Delta: The Story of Emmett Till. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988.

- Williamson, Joel. The Crucible of Race: Black-White Relations in the American South since Emancipation. New York: Oxford University Press, 1984.

- Primary Source: Look Magazine, « The Shocking Story of Approved Killing in Mississippi », 24 janvier 1956.

- U.S. Congress. Emmett Till Antilynching Act. Public Law 117-107, 29 mars 2022.

Sommaire

I Am More Than a Wolf Whistle : autopsie d’un manuscrit qui nie sans avouer

En 2022, le manuscrit inédit I Am More Than a Wolf Whistle de Carolyn Bryant Donham, accusatrice d’EMMETT TILL en 1955, a refait surface. Entre révélations, déni et mémoire fracturée, retour sur un document au cœur des tensions raciales américaines, soixante-dix ans après le lynchage qui bouleversa l’histoire des droits civiques.

I Am More Than a Wolf Whistle et le Sud ségrégationniste des années 1950

L’Amérique du Sud profond a longtemps vécu dans le silence de ses fantômes. Parmi eux, celui d’EMMETT TILL, adolescent noir de 14 ans assassiné en août 1955 dans le Delta du Mississippi. À l’origine : une accusation proférée par une femme blanche, Carolyn Bryant, qui l’accusa d’avoir eu un comportement déplacé à son égard. Son mari, Roy Bryant, et son demi-frère J.W. Milam arrachèrent Till du lit de son oncle Mose Wright avant de le lyncher avec une barbarie inouïe.

Soixante-dix ans plus tard, un texte surgit : I Am More Than a Wolf Whistle, manuscrit de 99 pages dicté par Carolyn Bryant Donham à sa belle-fille en 2008 et destiné à n’être publié qu’après sa mort, prévue en 2036. Conservé dans les archives de l’Université de Caroline du Nord, il fut révélé au grand public à l’été 2022, après la découverte d’un mandat d’arrêt non exécuté contre Donham. La fuite de ce texte, transmise au FBI par l’historien Timothy B. Tyson puis diffusée par la presse afro-américaine, relança un débat brûlant : celui de la mémoire, du mensonge et de l’impunité.

Pour comprendre la portée de ce manuscrit, il faut revenir au climat de l’Amérique ségrégationniste. Dans le Mississippi des années 1950, les lois Jim Crow régentaient chaque espace : écoles, bus, fontaines, commerces. Les Afro-Américains, descendants d’esclaves, vivaient sous le poids d’un système conçu pour maintenir la domination blanche.

Depuis la Grande Migration, des centaines de milliers de familles noires avaient quitté le Sud pour Chicago, Detroit ou New York. Parmi elles, la mère d’Emmett, Mamie Till, originaire du Mississippi mais installée dans le South Side de Chicago, où elle élevait seule son fils après l’exécution de son mari par l’armée américaine en 1945.

En 1954, la Cour suprême avait pourtant rendu l’arrêt Brown v. Board of Education, déclarant la ségrégation scolaire inconstitutionnelle. Mais cette décision, loin d’apaiser les tensions, nourrit la peur blanche d’un basculement social. Dans le Sud, les suprémacistes réagirent par une vague de violences, dans la continuité d’un siècle marqué par plus de 3 000 lynchages d’Afro-Américains, dont plus de 500 rien qu’au Mississippi.

Né le 25 juillet 1941 à Chicago, Emmett Till était un adolescent joyeux, espiègle, connu pour son sourire éclatant. Enfant, il souffrit d’un bégaiement qu’il surmontait parfois en sifflant, un détail qui prend aujourd’hui une dimension tragique. Sa mère, Mamie Till-Mobley, femme instruite et déterminée, incarnait la dignité et l’ascension sociale des Noirs du Nord, tout en portant la mémoire douloureuse du Sud.

L’été 1955, elle l’envoya passer quelques semaines chez son grand-oncle Mose Wright, à Money, petite localité du Delta du Mississippi. Emmett n’avait jamais connu la brutalité du racisme sudiste dans toute son ampleur. Pour lui, ce voyage devait être une initiation familiale ; il se transforma en piège mortel.

Le 24 août 1955, Emmett et ses cousins se rendirent à l’épicerie Bryant’s Grocery, tenue par Carolyn Bryant et son mari Roy. Selon l’accusation, Till aurait osé flirter, toucher la main et la taille de la commerçante blanche, voire proférer des propos obscènes. Selon ses proches, il n’aurait fait qu’un sifflement maladroit, geste utilisé pour surmonter son bégaiement.

Dans le Sud ségrégationniste, un tel acte constituait un tabou absolu : le spectre de la « mixité raciale » excitait la peur et la haine. Trois jours plus tard, dans la nuit du 28 août, Roy Bryant et J.W. Milam faisaient irruption chez Mose Wright, arrachaient Emmett de son lit et l’emmenaient dans une grange isolée. Il y fut battu, mutilé, exécuté d’une balle dans la tête, puis son corps lesté d’un ventilateur de coton fut jeté dans la rivière Tallahatchie.

Trois jours après, le cadavre, méconnaissable, fut retrouvé. Il ne put être identifié que grâce à une bague portant les initiales de son père.

Arrêtés et jugés à Sumner (septembre 1955), Bryant et Milam furent acquittés par un jury entièrement blanc après 67 minutes de délibération. Le témoignage courageux de Mose Wright, premier Noir du Delta à désigner publiquement des Blancs comme assassins, n’y changea rien. Un an plus tard, protégés par la clause du double jeopardy, les deux hommes avouèrent cyniquement leur crime dans un entretien payé par Look Magazine.

Ce déni judiciaire demeure l’un des symboles les plus éclatants de l’injustice raciale américaine. Il sert de toile de fond au manuscrit de Carolyn Bryant Donham, qui, des décennies plus tard, tenta de « reconfigurer » son rôle.

Dans I Am More Than a Wolf Whistle, Carolyn Donham livre un récit qui oscille entre confession tronquée et justification.

Elle y raconte son enfance dans le Mississippi, idéalisant la vie sur la plantation familiale. Elle décrit avec un paternalisme colonial les domestiques noirs, évoquant leur couleur de peau comme une curiosité pittoresque, ou qualifiant l’arbre des pendus d’« arbre à grimper ».

Puis vient son récit de 1955. Donham affirme qu’Emmett Till lui aurait saisi la main et la taille, qu’il lui aurait paru « un homme de vingt ans ». Elle nie avoir voulu sa mort, mais se décrit elle-même comme « victime », insistant sur sa « vie altérée » par l’affaire. Dans son dernier paragraphe, elle va jusqu’à écrire que Till et elle auraient « tous deux payé cher » ce moment.

Le manuscrit se veut à la fois témoignage et plaidoyer. Mais pour les chercheurs et militants afro-américains, il s’agit surtout d’une tentative de réhabilitation, dépourvue de véritable repentir.

Dès sa diffusion, le texte suscita des réactions virulentes.

- Le journaliste d’investigation Jerry Mitchell (Boston Globe) releva les incohérences flagrantes : Emmett Till n’était pas un « homme », mais un adolescent de 14 ans ; sa description par Donham relevait du stéréotype raciste du « black beast rapist ».

- Le juriste Chris Benson parla de « contradictions clés » et annonça que le manuscrit provoquerait « une réaction du public, et une indignation ».

- Pour la journaliste Stacey Patton (NewsOne), le document n’était rien d’autre qu’une « hagiographie », truffée de mensonges et de clichés offensants.

- MadameNoire souligna qu’aucun passage ne constituait une véritable confession : Donham ne reconnaissait jamais avoir sciemment menti en 1955.

- Le documentariste Keith Beauchamp, auteur de The Untold Story of Emmett Louis Till, y vit la preuve de la responsabilité morale de Donham, dénonçant une ultime tentative de se blanchir.

- Enfin, l’éditorialiste Charles M. Blow (New York Times) insista sur l’absence de parole rédemptrice : loin d’un repentir, ce texte se rapprochait d’un manifeste d’autojustification.

La révélation du manuscrit, en juillet 2022, coïncida avec la découverte d’un mandat d’arrêt de 1955 contre Carolyn Bryant Donham, jamais exécuté. Pour les descendants de Till et l’Emmett Till Legacy Foundation, cette pièce relançait l’espoir d’une poursuite, même tardive. Le grand jury du comté de Leflore examina le dossier en août 2022, mais refusa d’inculper, invoquant l’insuffisance des preuves.

Quelques mois plus tard, le 25 avril 2023, Carolyn Bryant Donham mourait à l’âge de 88 ans. Sa disparition mit fin à toute possibilité de procès. Mais le manuscrit, désormais accessible au public via les archives de l’UNC, continue d’alimenter les débats.

Le cas Emmett Till illustre à quel point l’histoire américaine reste une bataille de récits. D’un côté, la mémoire afro-américaine, portée par Mamie Till-Mobley et des générations d’activistes, voit dans l’assassinat de 1955 un catalyseur du mouvement des droits civiques. Rosa Parks elle-même affirma avoir pensé à Emmett Till lorsqu’elle refusa de céder sa place dans un bus de Montgomery en décembre 1955.

De l’autre, certains milieux sudistes et ségrégationnistes ont longtemps tenté de réécrire l’histoire, en noircissant l’image de Till et en victimisant Carolyn Bryant. Le manuscrit s’inscrit dans cette lignée : il révèle moins la vérité que l’obsession d’un camp à transformer l’accusation mensongère en souvenir acceptable.

Aujourd’hui encore, les mémoriaux d’Emmett Till au Mississippi sont régulièrement vandalisés. La mémoire du crime reste un champ de bataille, preuve que le racisme structurel n’appartient pas au passé mais continue de hanter le présent.

En mars 2022, le Congrès américain adopta enfin le Emmett Till Antilynching Act, faisant du lynchage un crime fédéral. Près de 4 000 victimes afro-américaines attendirent 120 ans pour cette reconnaissance. Le nom d’EMMETT TILL est désormais gravé dans la loi, symbole d’un combat inachevé mais incontournable.

La mère du jeune garçon, Mamie Till-Mobley, décédée en 2003, avait consacré sa vie à la mémoire de son fils. Ses écrits et ses discours ont nourri une génération de militants. Son insistance pour un enterrement à cercueil ouvert, en septembre 1955 à Chicago, permit au monde entier de voir le visage mutilé de son enfant. Ce choix, repris par Jet Magazine et The Chicago Defender, fut un électrochoc national.

Face à cela, les dernières lignes du manuscrit de Donham sonnent comme une ultime tentative de symétrie : deux victimes, deux vies brisées. Mais l’histoire, les archives et la mémoire collective rappellent une évidence : il n’y eut qu’une victime, Emmett Till, et un mensonge qui coûta la vie à un adolescent.

Soixante-dix ans après, I Am More Than a Wolf Whistle n’apporte aucune vérité nouvelle. Il ne révèle pas un repentir sincère, mais éclaire la mécanique du déni : celle qui transforme l’agresseur en victime et qui tente de reconfigurer la mémoire d’un crime fondateur.

Pour les historiens, ce manuscrit est une source à analyser comme un symptôme, non comme une confession. Pour les descendants d’Emmett Till et la diaspora, il est une preuve supplémentaire que la vérité historique doit sans cesse être défendue, car les mensonges survivent aussi longtemps que le racisme qui les nourrit.

En 2025, alors que l’Amérique commémore les 70 ans du martyre d’Emmett Till, l’écho du cercueil ouvert choisi par Mamie Till résonne encore. À travers lui, l’histoire dit une chose simple et irréfutable : face à l’injustice, le silence tue, mais la mémoire libère.

Sources

- Anderson, Devery S. Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement. University Press of Mississippi, 2015.

- Aptheker, Herbert. “Maroons Within the Present Limits of the United States.” The Journal of Negro History, vol. 24, no. 2, 1939, pp. 167-184.

- Beauchamp, Keith. The Untold Story of Emmett Louis Till (documentaire). 2005.

- Benson, Christopher. Death of Innocence: The Story of the Hate Crime That Changed America, par Mamie Till-Mobley et Christopher Benson. New York: Random House, 2003.

- Blight, David W. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. Harvard University Press, 2001.

- Blow, Charles M. Fire Shut Up in My Bones. Houghton Mifflin Harcourt, 2014.

- Metress, Christopher (dir.). The Lynching of Emmett Till: A Documentary Narrative. University of Virginia Press, 2002.

- Sayers, Daniel. A Desolate Place for a Defiant People: The Archaeology of Maroons, Indigenous Americans, and Enslaved Laborers in the Great Dismal Swamp. University Press of Florida, 2014.

- Tyson, Timothy B. The Blood of Emmett Till. New York: Simon & Schuster, 2017.

Sommaire

Un pont devrait relier Kinshasa et Brazzaville

Un projet prévoit de relier Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus proches du monde, par un pont route/rail. Ce pont permettrait de relier la RDC au port en eaux profondes de Pointe-Noire via une unique ligne de chemin de fer.

Fences, sans doute l’un des meilleurs films de l’année !!!

Après « Antwone Fisher » en 2003 et « The Great Debaters » en 2007, Denzel Washington passe de nouveau derrière la caméra avec « Fences« , un film dramatique adapté de la pièce de théâtre éponyme d’August Wilson.

« Un Noir n’a pas besoin de jouer un esclave pour gagner un Oscar’

Barry Jenkins, le réalisateur du film Moonlight s’est exprimé au sujet de la controverse sur les rôles des acteurs noirs au palmarès des Oscars.

Paris Jackson : « Je suis noire » / « Mon père a été assassiné »

Le mannequin américain et fille de Michael Jackson a déclaré se considérer comme noire. Elle s’est aussi exprimée sur les conditions de la mort de son père.