Au XVIIIe et XIXe siècle, le Great Dismal Swamp, marécage situé entre la Virginie et la Caroline du Nord, abrita des communautés entières d’esclaves fugitifs. Dans un environnement hostile, ils édifièrent une société autonome, symbole d’une résistance afro-américaine méconnue mais essentielle à l’histoire de la diaspora.

Entre la Virginie et la Caroline du Nord s’étend une zone marécageuse dense, longtemps redoutée pour son insalubrité et son inaccessibilité : le Great Dismal Swamp. C’est là, au XVIIIe et XIXe siècle, qu’ont trouvé refuge des milliers d’hommes et de femmes noirs fuyant l’esclavage. Dans ce milieu hostile, ces fugitifs (appelés marrons) ont bâti, génération après génération, de véritables communautés autonomes.

Leur histoire, longtemps marginalisée dans l’historiographie américaine, illustre pourtant l’une des formes les plus radicales de résistance à l’esclavage. À l’instar des marrons de Jamaïque ou du Suriname, ceux du Great Dismal Swamp rappellent que la liberté fut conquise par les esclaves eux-mêmes, souvent bien avant l’abolition officielle.

Le Great Dismal Swamp, sanctuaire de la liberté marronn

Au XVIIe siècle, la Virginie devient la première colonie anglaise à développer massivement la culture du tabac. Cette économie repose sur la servitude, d’abord des Européens pauvres (indentured servants), puis progressivement des Africains réduits en esclavage.

En 1619, l’arrivée des « twenty and odd Negroes » à Jamestown marque le début officiel de l’esclavage africain dans les Treize Colonies. Dès les années 1660, les législations coloniales fixent l’esclavage héréditaire, en liant la condition des enfants à celle de la mère.

Au XVIIIe siècle, l’esclavage devient un pilier de l’économie coloniale, des plantations de Virginie à celles des Carolines. Mais face à cette oppression, de nombreux esclaves choisissent la fuite. Ces marrons cherchent à survivre dans les forêts, les montagnes ou les marécages, espaces considérés comme infréquentables par les colons.

C’est dans ce contexte que le Great Dismal Swamp devient l’un des plus grands foyers de marronnage des États-Unis.

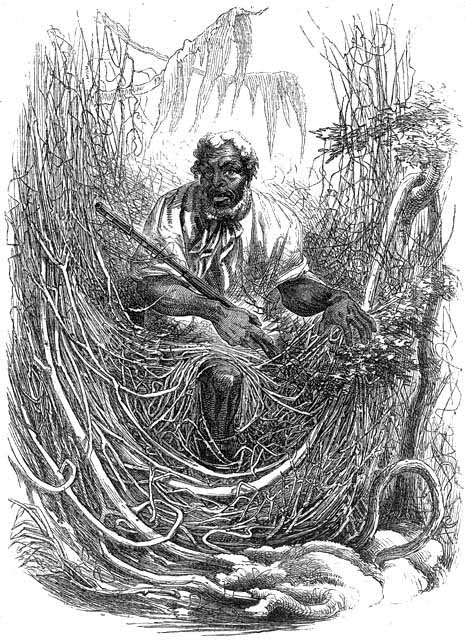

Le Great Dismal Swamp s’étendait à l’époque coloniale sur près d’un million d’acres, entre la Virginie et la Caroline du Nord. Aujourd’hui réduit à une fraction de sa taille initiale, il reste une zone humide dense, couverte de forêts inondées, de canaux et de tourbières.

Cet environnement était redouté par les colons :

- moustiques porteurs de maladies,

- serpents venimeux,

- ours noirs,

- sol marécageux difficilement praticable.

Mais pour les fugitifs, ces contraintes constituaient une barrière naturelle contre les patrouilles d’esclavagistes. Plus le marais était dangereux pour l’homme blanc, plus il devenait protecteur pour l’homme noir.

Des îlots mésiques (petites zones surélevées) permettaient d’ériger des huttes, d’y cultiver quelques denrées et de stocker du bois. Les marrons utilisaient aussi les savoirs écologiques hérités des Amérindiens Nansemonds et Tuscarora, qui connaissaient intimement ce territoire.

Les premières fuites massives vers le marais apparaissent au XVIIIe siècle, parallèlement à l’essor des plantations de tabac et de coton dans la région.

Les marrons se regroupaient en communautés dispersées, parfois composées de familles entières. Les fouilles archéologiques menées par l’historien Dan Sayers (2002–2011) ont révélé des traces de huttes en bois, d’outils rudimentaires et de céramiques, attestant une vie domestique stable.

- Agriculture : maïs, haricots, patates douces cultivés sur des clairières défrichées.

- Chasse et pêche : cerfs, oiseaux, poissons et tortues.

- Cueillette : baies, racines, noix.

Les marrons entretenaient des liens ambivalents avec le monde extérieur :

- Troc : bardeaux de bois et produits du marécage échangés contre nourriture, vêtements ou outils.

- Complicités : certains colons ou ouvriers du bois toléraient leur présence en échange de main-d’œuvre clandestine.

- Risques : expéditions punitives de milices esclavagistes, lois renforçant la répression (Caroline du Nord, 1847).

Démographiquement, les estimations varient. L’historien Herbert Aptheker (1939) évoque plusieurs milliers de personnes ; les recherches de Sayers confirment la présence de communautés sur plusieurs générations.

Le marronnage du Great Dismal Swamp n’était pas qu’une fuite : c’était une stratégie de résistance. En refusant l’ordre esclavagiste, ces hommes et ces femmes prouvaient qu’une vie autonome était possible.

Mais cette liberté fragile était constamment menacée :

- En 1823, une expédition armée avec chiens est organisée pour traquer les marrons.

- En 1847, une loi de Caroline du Nord autorise la répression militaire dans le marais.

- Des marrons capturés sont exécutés ou renvoyés en esclavage, parfois accusés de pillages.

Malgré ces persécutions, la communauté survécut. Pendant près de deux siècles, le Great Dismal Swamp resta une zone de refuge continu, preuve de la résilience des marrons.

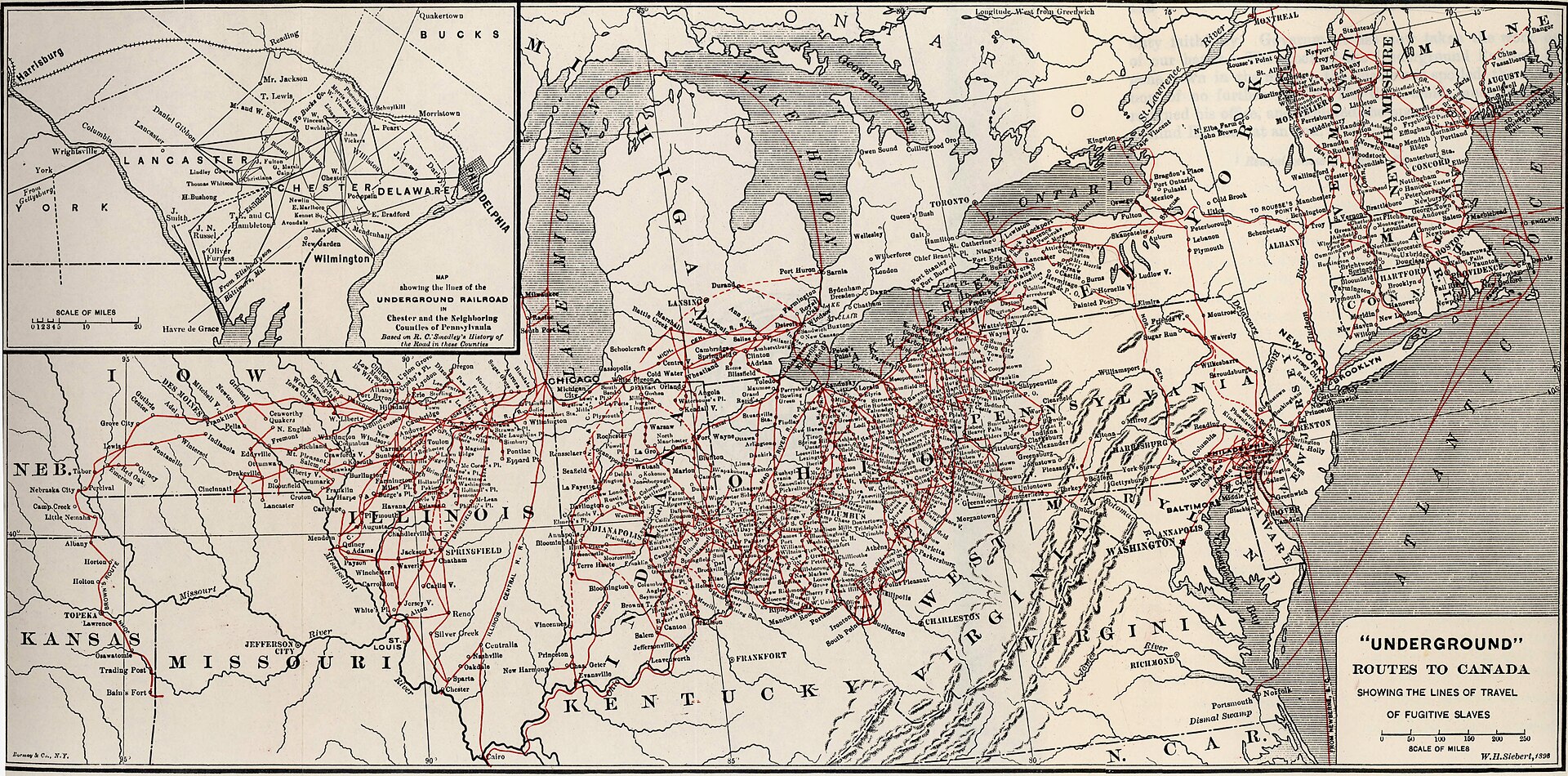

Le Great Dismal Swamp n’était pas seulement un refuge : il fut aussi un relais pour les esclaves cherchant à rejoindre le Nord via l’Underground Railroad.

Grâce à ses canaux et à sa position géographique, le marais constituait une étape stratégique pour atteindre des réseaux abolitionnistes en Virginie ou en Caroline. Certains fugitifs restaient dans le marais, d’autres ne faisaient qu’y passer avant de poursuivre leur chemin.

Au XIXe siècle, plusieurs générations naquirent et vécurent sans jamais connaître la plantation. Ces enfants incarnaient une société parallèle, libre par essence, malgré la précarité et l’isolement.

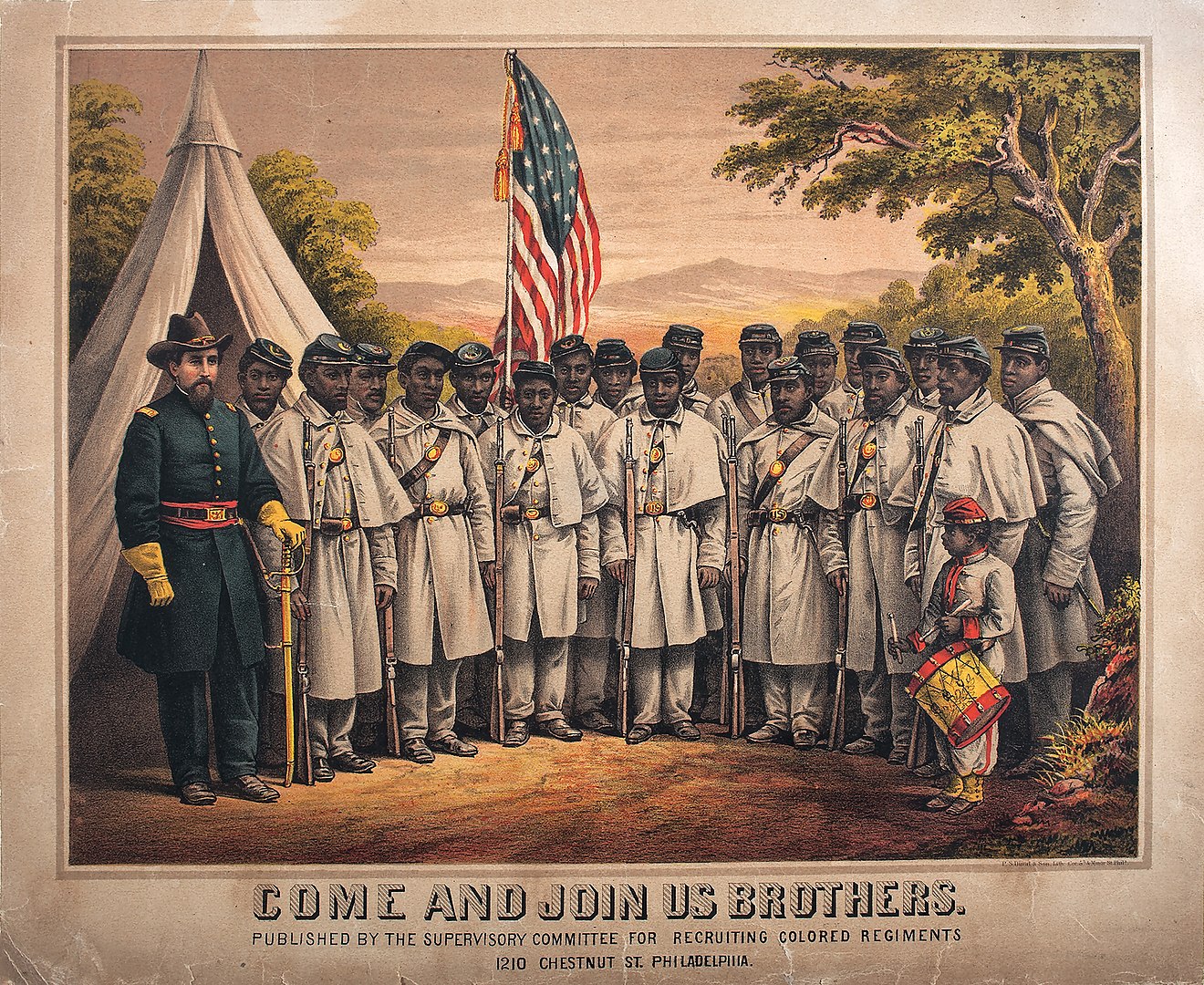

Avec la Guerre de Sécession (1861–1865), le destin des marrons du Great Dismal Swamp bascule. L’avancée des troupes de l’Union et la proclamation d’émancipation de Lincoln (1863) accélèrent la désintégration du système esclavagiste.

Les derniers marrons rejoignent alors les United States Colored Troops, régiments de soldats noirs engagés dans l’armée de l’Union. Le marais cesse progressivement d’être un refuge clandestin et devient un territoire de mémoire.

Le Great Dismal Swamp représente l’un des plus grands foyers de marronnage des États-Unis, comparable aux communautés marronnes de Jamaïque ou du Suriname.

Il incarne :

- La résistance active : refuser l’ordre esclavagiste par la fuite et la création d’une société alternative.

- L’autonomie noire : une vie fondée sur la chasse, l’agriculture, la solidarité.

- La mémoire diasporique : ces communautés rappellent que la liberté ne fut pas seulement octroyée par les abolitionnistes blancs, mais conquise par les esclaves eux-mêmes.

Des marécages à la mémoire

Les Marrons du Great Dismal Swamp constituent une page essentielle de l’histoire afro-américaine. Dans un environnement hostile, ils ont bâti une société libre, indépendante et résiliente, défiant pendant près de deux siècles le système esclavagiste.

Si leur existence fut longtemps méconnue, elle est aujourd’hui redécouverte grâce aux recherches archéologiques, aux œuvres littéraires et à la patrimonialisation du marais. Leur histoire rappelle que la liberté, même dans les pires conditions, est une conquête collective et une affirmation d’humanité.

Le Great Dismal Swamp est désormais un sanctuaire de mémoire et de nature, symbole universel de la lutte contre l’oppression et de la capacité des peuples asservis à créer leur propre voie vers l’émancipation.

Références

- Stowe, Harriet Beecher (1856). Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp.

- Cronin, David Edward (1888). Fugitive Slaves in the Dismal Swamp.

- Aptheker, Herbert (1939). Maroons Within the Present Limits of the United States. The Journal of Negro History, 24(2), 167-184.

- Sayers, Daniel O. (2014). A Desolate Place for a Defiant People: The Archaeology of Maroons, Indigenous Americans, and Enslaved Laborers in the Great Dismal Swamp. Gainesville: University Press of Florida.

- Diouf, Sylviane A. (2014). Slavery’s Exiles: The Story of the American Maroons. New York: NYU Press.

- Berlin, Ira (1998). Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America. Cambridge: Harvard University Press.

- U.S. Fish & Wildlife Service – Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge.

- National Park Service (NPS) – African American Heritage & the Great Dismal Swamp.