Vincent Ogé, riche mulâtre de Saint-Domingue, incarne une figure ambivalente de l’histoire haïtienne : réformiste bourgeois, défenseur des droits des libres de couleur nés libres, mais indifférent au sort des esclaves. Propriétaire lui-même, il ne remit jamais en cause le système colonial qu’il servait. Nofi historique retrace le destin d’un homme plus soucieux de reconnaissance que de rupture, dont l’échec sanglant révèle les limites d’un compromis dans une société fondée sur l’inégalité raciale.

Entre privilège, trahison et martyre politique

Vincent Ogé. Un nom qui ne résonne qu’en sourdine dans la mémoire haïtienne contemporaine. Ni tout à fait héros, ni tout à fait traître, il occupe une zone d’ombre dans le grand récit de la Révolution haïtienne. Celui d’un homme libre de couleur, riche commerçant mulâtre, formé en métropole, qui refusa la soumission juridique mais non l’ordre colonial. Un homme trop en avance pour l’élite blanche, trop frileux pour les esclaves insurgés. Une silhouette broyée par les contradictions de son époque.

Né dans les hauteurs de Dondon, au cœur d’une société esclavagiste hiérarchisée par la couleur et la richesse, Ogé incarne cette bourgeoisie de l’entre-deux, ambitieuse mais bridée, affranchie mais jamais égale. Son geste de 1790 (lever une armée pour faire appliquer la loi française octroyant les droits civiques aux libres de couleur) fut à la fois audacieux et tragiquement inabouti. Refusant la violence révolutionnaire des esclaves comme la résignation des libres, Ogé tenta un impossible compromis, qui se solda par sa capture, sa mise à la roue, et l’exposition publique de sa tête.

Pourquoi alors exhumer cette figure que l’histoire officielle, tant coloniale que postcoloniale, a préféré marginaliser ? Parce qu’elle raconte quelque chose de profondement dérangeant sur les dynamiques raciales, sociales et politiques dans les colonies françaises. Parce qu’elle révèle le destin d’une élite noire qui voulait intégrer le système, là où l’histoire exigeait qu’il soit détruit. Parce qu’en somme, Vincent Ogé ne fut pas un révolutionnaire, mais un symptôme : celui d’un ordre créole en décomposition, en quête d’une impossible égalité dans un monde fondé sur l’inégalité.

Un héritier sans illusion (fortune, caste et couleur)

Né vers 1755 dans les mornes fertiles de Dondon, dans la colonie de Saint-Domingue, Vincent Ogé voit le jour dans un monde où la hiérarchie raciale régit chaque geste, chaque souffle, chaque destin. Fils d’un riche colon blanc et d’une affranchie noire fortunée, il appartient à cette caste spécifique que l’ordre colonial appelle les “gens de couleur libres” ; ni esclaves, ni égaux, mais à qui la fortune permet d’espérer.

Son enfance est marquée par le confort matériel. Sa mère, une femme affranchie issue d’une lignée de mulâtres prospères, possède terres et esclaves. Le jeune Vincent grandit dans une plantation où l’autorité noire se conjugue avec la soumission d’autres Noirs, un paradoxe quotidien qui ne semble pas troubler sa conscience de jeune créole. Ce n’est pas la révolte qui le forge, mais la quête de reconnaissance.

Très tôt, il est envoyé à Bordeaux, capitale du négoce atlantique, pour y apprendre le métier d’orfèvre. Là, il absorbe les codes de la bourgeoisie française, fréquente les loges maçonniques, découvre les Lumières sans jamais renier l’ordre colonial. Ogé n’est pas un anti-européen : il est un Européen de peau brune, un créole qui réclame d’enfin être traité selon ses mérites, non selon sa couleur.

De retour à Saint-Domingue dans les années 1780, il s’établit au Cap-Français, capitale économique de la colonie. Il y devient un marchand prospère, doublé d’un acteur social important. Il possède plusieurs esclaves, gère des affaires florissantes, et se hisse au sommet de la bourgeoisie de couleur. Pourtant, cette ascension s’arrête à un plafond invisible : il ne peut ni voter, ni être élu, ni siéger aux assemblées coloniales. Il paie l’impôt, mais n’a pas de voix. Ogé comprend alors que sa richesse ne rachètera jamais sa race.

À la fin des années 1780, l’ascension sociale de Vincent Ogé se heurte à un double mur : les limites juridiques de sa condition de “libre de couleur” et une série de revers économiques qui le plongent dans des procédures judiciaires familiales. Endetté, fragilisé dans sa position au Cap, il décide de quitter la colonie. Ce départ ne ressemble pas encore à un exil politique ; c’est une fuite prudente, mais il deviendra, malgré lui, l’embrayeur d’un destin révolutionnaire.

Arrivé à Paris à l’orée de la Révolution française, Ogé se retrouve plongé dans un tourbillon idéologique qu’il ne soupçonnait pas. Il y découvre l’agitation des clubs, l’ébullition des pamphlets, et surtout : la Société des Amis des Noirs, fondée par Brissot et Clavière, avec pour objectif l’abolition de la traite négrière. Ogé n’est pas abolitionniste (pas encore) mais il y fréquente les milieux intellectuels et juridiques qui contestent l’ordre colonial.

C’est dans ce contexte qu’il rencontre Julien Raimond, autre mulâtre de Saint-Domingue, plus âgé, plus structuré politiquement. Ensemble, ils forment un duo improbable : Ogé, bourgeois créole féru de respectabilité, et Raimond, avocat républicain aux idées avancées. Mais leur objectif commun est clair : faire appliquer les principes de 1789 aux colonies, du moins à leurs semblables. Ils ne parlent pas encore d’esclavage. Ils parlent d’égalité civique pour les libres de couleur, ces “citoyens sans droits” qui, malgré leur fortune et leur loyauté à la France, restent exclus de la citoyenneté coloniale.

C’est cette conscience juridique (et non encore révolutionnaire) qui forge chez Ogé un engagement nouveau. Il croit à la loi, à l’Assemblée nationale, mais pas à l’égalité universelle. Ce qu’il défend, c’est un droit réservé : celui des hommes de couleur nés libres, fortunés, respectables. Il sait que la majorité des libres de couleur (affranchis récents, ouvriers, cultivateurs) sont exclus de ces droits par les conditions de naissance et de cens. Et cela ne le dérange pas.

1790 : l’année Ogé (entre insurrection et illusoire réforme)

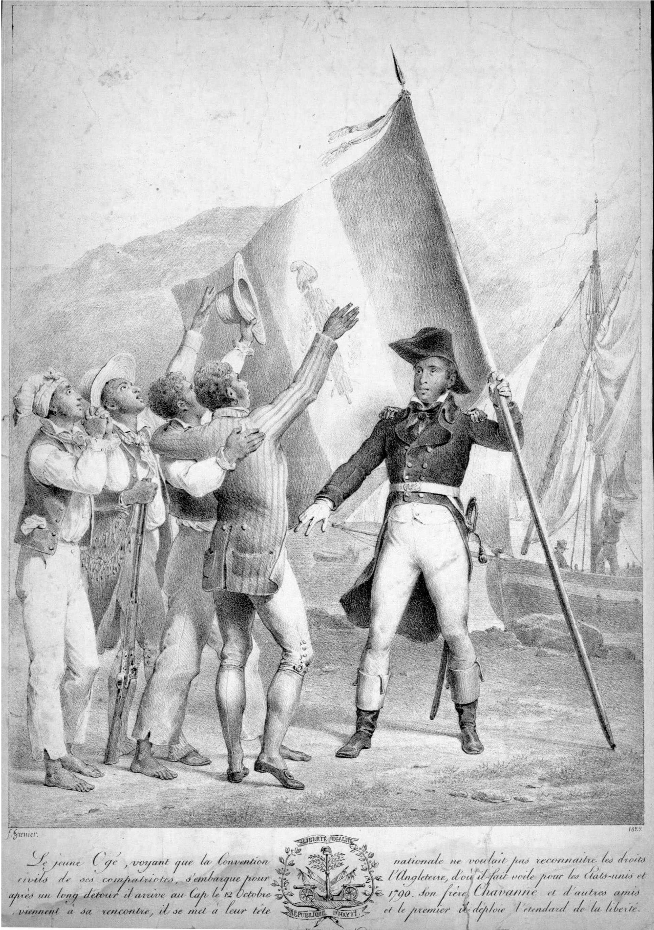

À l’automne 1790, Vincent Ogé débarque secrètement sur les côtes de Saint-Domingue, après un périple discret via Londres puis Charleston. Il ne revient pas en conquérant, ni même en fugitif, mais en émissaire autoproclamé de la Révolution française. Depuis Paris, Ogé réclame l’application du décret du 8 mars 1790 et de ses instructions du 28 mars, censés garantir aux citoyens libres (sans distinction explicite de couleur) le droit de participer à la vie civique des colonies.

Dans les faits, seuls les libres de couleur riches et nés libres peuvent y prétendre. Ogé en fait partie et entend le faire reconnaître. Il ne revient donc pas en révolutionnaire, mais en justiciable exigeant l’application d’un droit qui ne concerne que les siens.

Une fois arrivé au Cap, Ogé envoie une missive formelle au gouverneur Blanchelande, exigeant l’application immédiate du décret. Sa lettre, courtoise mais inflexible, prend des allures d’ultimatum juridique. Il s’y présente comme le représentant légitime des libres de couleur et menace (sans le dire explicitement) de recourir à la force en cas de refus. Pour un colon blanc, cet envoi est un acte de subversion. Pour Ogé, c’est un test de la promesse républicaine.

Blanchelande tergiverse, temporise, refuse d’agir sans instruction directe. L’administration coloniale craint l’effet domino : appliquer le décret à Ogé et aux siens, c’est ouvrir la voie à l’effondrement du pouvoir blanc. Ogé, de son côté, comprend vite que l’arène juridique ne suffira pas. Il commence à recruter, discrètement, une centaine d’hommes armés, tous libres de couleur, tous résolus à faire plier le gouverneur.

Dès lors, la figure d’Ogé bascule : de citoyen loyaliste, il devient révolté. Mais une révolte sans peuple, sans base sociale réelle, et surtout, sans appui militaire solide. Son initiative reste stratégiquement dérisoire, mais politiquement explosive. Elle révèle un homme prisonnier de son propre fantasme républicain, croyant qu’une loi votée à Paris peut vaincre trois siècles d’ordre racial. À ce moment précis, Vincent Ogé n’est ni révolutionnaire, ni soldat : il est un homme de caste, qui croit encore que la loi des maîtres peut s’élargir à ceux qui leur ressemblent par la fortune, sans toucher à ceux qui sont restés en bas de l’échelle raciale.

Vincent Ogé ne parlait pas au nom des esclaves. Il ne leur parlait pas du tout. Dans sa motion déposée auprès du gouverneur, il exige même qu’on précise la condition de ceux qui sont nés libres pour les distinguer de ceux affranchis récemment ; sous-entendu : les seconds ne doivent pas jouir des mêmes droits. À ses yeux, la question n’est pas l’émancipation, mais l’ascension de sa caste. Ogé ne conteste jamais l’esclavage, qu’il pratique lui-même. Ce qu’il rejette, c’est l’humiliation civique d’un mulâtre riche et loyal à la France.

Et pourtant, sa mort publique fit trembler l’élite de couleur. Son supplice ne mobilisa pas les esclaves ; il n’était pas des leurs. Mais il signala, de manière brutale, qu’aucun privilège de peau, de naissance ou de fortune ne protégeait les hommes de couleur du mépris blanc. Ce n’est pas Ogé qui déclencha la grande insurrection d’août 1791 ; elle fut l’œuvre des esclaves eux-mêmes, menée par Boukman et d’autres chefs marrons. Mais son exécution brutale fit tomber une illusion : celle d’une possible réforme sans rupture.

L’impact psychologique de cette exécution ne se mesure pas en mots, mais en silence tendu. Quelques mois plus tard, en août 1791, éclate l’insurrection générale des esclaves dans le Nord. Boukman, prêtre vaudou, donne le signal spirituel ; les plantations flambent, les maîtres fuient ou tombent. Ogé n’est jamais cité, mais son échec plane sur la colère des insurgés. Là où il avait négocié l’égalité, eux exigent la fin pure et simple de l’esclavage. Le passage du réformisme au radicalisme s’opère dans l’intervalle entre sa roue et leurs machettes.

Toussaint Louverture, Biassou, Jean-François, puis plus tard Dessalines : aucun ne fait d’Ogé une figure tutélaire. Le fossé est trop profond. Ogé incarnait une élite mulâtre aspirant à rejoindre les rangs des maîtres, pas à les renverser. Les leaders noirs, souvent anciens esclaves ou marrons, parlent une autre langue : celle de la revanche, de l’émancipation, de la rupture. Ogé devient donc un martyr à contre-emploi ; instrumentalisé parfois, mais jamais réapproprié.

Pourtant, son destin agit comme une première fissure. Il prouve que même les plus intégrés, les plus polis, les plus “méritants” des hommes de couleur ne seront jamais admis dans la République coloniale. Cette vérité, perçue par les esclaves, radicalise les attentes. Ogé n’a pas voulu la révolution. Il l’a rendue inévitable.

Un trait d’union oublié entre élite mulâtre et masses noires

Vincent Ogé ne rêvait pas d’un monde nouveau. Il voulait corriger un déséquilibre, non abolir un système. Cette nuance, capitale, fait de lui un réformiste ancré dans la logique esclavagiste, et non un révolutionnaire au sens plein. Il n’est pas l’ennemi de l’ordre colonial : il en est un produit raffiné, et parfois même, un bénéficiaire.

Comme nombre de gens de couleur libres de Saint-Domingue, Ogé possède lui-même des esclaves. Il exploite, commerce, administre. Il ne conteste pas la légitimité de la traite, ni l’économie de plantation. Ce qu’il refuse, c’est l’humiliation civique, l’exclusion juridique, le refus de reconnaissance d’hommes comme lui ; riches, instruits, fidèles à la France. Sa lutte porte sur l’accès à la citoyenneté, pas sur la condition servile.

En cela, il incarne la contradiction fondamentale des élites mulâtres : vouloir s’assimiler à l’ordre dominant tout en restant objets de son mépris. Réclamer des droits au nom de l’universalisme tout en pratiquant l’exploitation au quotidien. Ogé n’était pas un traître aux esclaves ; il ne se reconnaissait simplement aucune solidarité avec eux. Il vivait dans une zone grise, entre les Blancs qu’il voulait rejoindre et les Noirs qu’il ne voulait pas représenter.

Son erreur (tragique) fut de croire que la France des Lumières, en pleine Révolution, écouterait la voix d’un homme de couleur venue des colonies. Mais la République naissante avait besoin de sucre plus que d’égalité, et Ogé devint l’illustration vivante du plafond racial que même la fortune ne permettait pas de briser.

C’est pourquoi il meurt sans postérité politique immédiate. Ni héros des Blancs, ni père des esclaves, il est broyé entre deux camps, deux visions, deux peuples. Victime, certes, mais d’un système qu’il servait plus qu’il ne combattait.

Vincent Ogé ne parlait pas au nom des esclaves. Il ne leur adressait pas de discours, ne défendait pas leur libération, et ne voyait dans leur condition qu’un détail à stabiliser plutôt qu’un ordre à renverser. Et pourtant, sa mort publique fut un signal. Son supplice, infligé à la roue sur la place du Cap-Français en février 1791, exhibe le corps mulâtre comme rappel de l’inflexibilité blanche. Dans une colonie où l’humiliation des Noirs est quotidienne, voir un homme libre, riche, éduqué, exécuté comme un vulgaire bandit, brise un tabou social : il n’y aura jamais de dialogue possible entre les races tant que la couleur primera sur la loi.

L’impact psychologique de cette exécution ne se mesure pas en mots, mais en silence tendu. Quelques mois plus tard, en août 1791, éclate l’insurrection générale des esclaves dans le Nord. Boukman, prêtre vaudou, donne le signal spirituel ; les plantations flambent, les maîtres fuient ou tombent. Ogé n’est jamais cité, mais son échec plane sur la colère des insurgés. Là où il avait négocié l’égalité, eux exigent la fin pure et simple de l’esclavage. Le passage du réformisme au radicalisme s’opère dans l’intervalle entre sa roue et leurs machettes.

Toussaint Louverture, Biassou, Jean-François, puis plus tard Dessalines : aucun ne fait d’Ogé une figure tutélaire. Le fossé est trop profond. Ogé incarnait une élite mulâtre aspirant à rejoindre les rangs des maîtres, pas à les renverser. Les leaders noirs, souvent anciens esclaves ou marrons, parlent une autre langue : celle de la revanche, de l’émancipation, de la rupture. Ogé devient donc un martyr à contre-emploi ; instrumentalisé parfois, mais jamais réapproprié.

Pourtant, son destin agit comme une première fissure. Il prouve que même les plus intégrés, les plus polis, les plus “méritants” des hommes de couleur ne seront jamais admis dans la République coloniale. Cette vérité, perçue par les esclaves, radicalise les attentes. Ogé n’a pas voulu la révolution. Il l’a rendue inévitable.

Postérités et instrumentalisations

L’histoire d’Haïti, comme toute mémoire post-révolutionnaire, a ses héros, ses martyrs ; et ses fantômes. Vincent Ogé appartient à cette dernière catégorie, logé dans les interstices d’un récit national qui l’a tantôt sacralisé, tantôt ignoré, mais rarement compris. Sa mémoire fut moins un héritage qu’un champ de bataille symbolique, où les classes sociales, les couleurs de peau et les visions politiques se sont affrontées sur le cadavre d’un homme devenu emblème malgré lui.

Au XIXe siècle, sous les régimes républicains dominés par les élites claires (Alexandre Pétion, Boyer, puis Geffrard) Ogé est élevé au rang de héros précurseur, parangon d’une bourgeoisie de couleur éclairée et sacrifiée. Son nom est donné à des rues, ses restes sont parfois évoqués comme reliques, son action est réécrite : non plus réformiste et légaliste, mais quasi révolutionnaire. Cette récupération vise à construire un panthéon mulâtre, capable de rivaliser avec les figures noires radicales comme Dessalines ou Christophe.

Mais cette vénération est vite contestée. À partir du XXe siècle, avec l’émergence d’un nationalisme noir plus affirmé, Ogé devient suspect. L’historiographie haïtienne issue de l’indigénisme, du noirisme politique et de la critique post-coloniale (Jean Price-Mars, Jacques Roumain, puis plus tard Michel-Rolph Trouillot) remet en cause la centralité d’Ogé. Il est relu comme un homme de l’ordre, un propriétaire d’esclaves, un bourgeois coupé du peuple. Pour certains intellectuels noirs, il incarne la trahison de classe, celui qui a voulu l’égalité pour les siens tout en ignorant les masses serviles. Pour d’autres, plus nuancés, il reste une figure tragique : lucide mais piégé, visionnaire mais limité par son époque.

Aujourd’hui encore, son nom divise. Il n’a pas la ferveur populaire d’un Toussaint, ni la radicalité brutale d’un Dessalines. Il flotte entre deux mémoires concurrentes : celle des mulâtres qui l’honorent comme ancêtre politique, et celle des masses noires qui ne peuvent s’identifier à un homme qui ne les a jamais inclus dans son combat. La mémoire d’Ogé, comme sa vie, est une frontière : fine, tranchante, et jamais vraiment franchie.

Si la mémoire haïtienne de Vincent Ogé fut marquée par l’ambivalence, la diaspora noire et les penseurs panafricains ont parfois vu en lui une figure oubliée de la proto-conscience noire atlantique, un trait d’union précoce entre les Lumières et l’émancipation.

Dès 1853, l’intellectuel afro-américain George Boyer Vashon, l’un des premiers juristes noirs des États-Unis, compose un poème consacré à Ogé. Il y trace un parallèle saisissant avec Toussaint Louverture, faisant d’Ogé une préfiguration martyre du général noir : “Thy blood was seed ; from it arose / A nation’s manumission!” écrit-il. Pour Vashon, Ogé n’est pas un traître de classe, mais un initiateur, un éveilleur, dont l’échec tragique ouvre le chemin à la révolution totale. Cette lecture, située dans un contexte d’abolitionnisme américain militant, confère à Ogé une dignité d’ancêtre spirituel, plus symbolique que politique, mais fondatrice.

Dans les décennies suivantes, cette interprétation s’éclipse sous l’ombre grandissante des figures noires plus radicales. Mais depuis le XXIe siècle, quelques voix issues des milieux antillais, créoles et panafricanistes francophones réhabilitent Ogé comme pionnier d’une conscience noire bourgeoise, certes limitée dans son horizon social, mais novatrice dans son inscription dans le droit, la diplomatie et la stratégie politique. Il est vu comme le premier à porter sur la scène coloniale une parole noire exigeant l’égalité légale dans le cadre impérial, un paradigme que l’on retrouvera bien plus tard dans les luttes anticoloniales d’Afrique francophone ou dans les revendications des Afro-descendants de la Caraïbe.

Surtout, Ogé redevient lisible à l’aune des tensions entre inclusion et rupture, entre réforme et révolution. Il incarne le lien historique direct entre la Révolution française et les futurs combats décoloniaux, non comme un héros charismatique, mais comme chaînon manquant, celui qui a tenté la conciliation avant que le monde ne bascule dans la révolte.

Dans une époque où les figures intermédiaires, nuancées, dérangeantes, retrouvent droit de cité, Ogé revient non pas comme modèle, mais comme question : que faire de ceux qui n’ont ni trahi, ni sauvé, mais tenté de négocier dans un monde où le compromis n’avait plus sa place ?

Le révolutionnaire malgré lui

Vincent Ogé ne voulait pas briser le monde. Il voulait le réformer de l’intérieur, avec la parole, la loi, les principes des Lumières en étendard. Pourtant, c’est sa chute qui déclenche l’effondrement d’un système vieux de trois siècles. En exigeant des droits pour les siens (les libres de couleur) sans remettre en cause l’esclavage, il ouvre malgré lui la boîte de Pandore. Car dans une société fondée sur la hiérarchie raciale, réclamer un droit, c’est déjà saper l’édifice entier.

Ogé fut le premier à rompre publiquement avec la soumission coloniale, sans pour autant rêver d’indépendance. Il croyait encore au roi, à la République, à la France. Il n’était ni l’esclave révolté ni le maître décadent, mais un homme entre deux mondes, dont le combat révèle l’impossibilité d’un compromis. Il fut rejeté des deux côtés : trop noir pour les Blancs, trop blanc pour les Noirs. Et pourtant, c’est précisément dans cette position liminaire, inconfortable, tragique, que réside sa puissance historique.

Il n’a ni renversé l’ordre colonial, ni libéré les esclaves. Il n’a même pas voulu leur libération. Ce qu’il a incarné, c’est le refus d’une caste d’accepter sa place dans un monde fondé sur le racisme. En cela, il n’est pas un révolutionnaire, même involontaire. Il est le symptôme d’une fracture ; et son échec illustre l’impossibilité d’un compromis dans une société bâtie sur la hiérarchie de la peau.

Ogé n’est pas un héros. Ni pour les Blancs, ni pour les esclaves, ni pour les nationalistes noirs d’Haïti. Il est la mémoire contrariée d’une tentative élitiste de sauver sa position dans un monde injuste. Une figure utile, non parce qu’elle inspire, mais parce qu’elle dévoile : la lâcheté des réformes, la violence du refus d’égalité, et la dureté d’une histoire où l’on ne peut négocier sa dignité.

Sources

- Garrigus, John D. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. Palgrave Macmillan, 2006.

- Fick, Carolyn E. The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below. University of Tennessee Press, 1990.

- Popkin, Jeremy D. You Are All Free: The Haitian Revolution and the Abolition of Slavery. Cambridge University Press, 2010.

- Geggus, David P. The Haitian Revolution: A Documentary History. Hackett Publishing, 2014.

- Dubois, Laurent. Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Harvard University Press, 2004.

- Madiou, Thomas. Histoire d’Haïti. Port-au-Prince, 1847–48.