Le 30 août 1800, Richmond devait s’embraser. À la tête de centaines d’esclaves, Gabriel Prosser, forgeron visionnaire, avait planifié la plus grande insurrection servile jamais tentée aux États-Unis. Déjoué par la pluie et la trahison, son projet se termina sur l’échafaud. Pourtant, cette révolte avortée reste une date clé de l’histoire afro-américaine, révélant les contradictions d’une République née au nom de la liberté mais cimentée par l’esclavage, et faisant de Gabriel une figure éternelle de la résistance noire.

L’ombre d’une rébellion oubliée

À la fin de l’été 1800, dans la moiteur des plaines de Virginie, un frisson parcourt les plantations et les rues animées de Richmond. Le spectre d’une insurrection se dessine. Son nom : Gabriel, jeune forgeron esclave, à la stature impressionnante (plus de 1,90 mètre), au visage marqué par des cicatrices, mais dont l’esprit, affûté par la lecture et l’artisanat, dépassait largement les limites que l’ordre esclavagiste avait tracées pour lui. Lettré, stratège, animé d’une vision de liberté héritée des idéaux de la Révolution américaine, il rêve de briser ses chaînes et celles de centaines d’hommes et de femmes réduits en servitude.

Son projet est d’une audace inédite : prendre la capitale de l’État, capturer le gouverneur James Monroe et négocier la fin de l’esclavage. Mais avant que les épées forgées à partir de simples faux agricoles ne puissent s’abattre, la pluie diluvienne et la trahison viennent étouffer la rébellion dans l’œuf. Gabriel sera arrêté, jugé sommairement et pendu, avec vingt-cinq de ses compagnons.

Si son soulèvement avorté n’a laissé ni batailles, ni victoires éclatantes, il demeure une césure fondamentale. Car Gabriel’s Rebellion est bien plus qu’un échec : elle marque la première tentative organisée d’insurrection d’esclaves à grande échelle sur le sol américain. Elle révèle aussi, au cœur même de la jeune République, la contradiction insoutenable entre l’idéal de liberté proclamé par ses fondateurs et la réalité d’un système esclavagiste implacable.

Nofi propose de redonner à Gabriel et à ses compagnons leur place dans la longue lignée des résistances noires, de Saint-Domingue à la Virginie, des champs de canne aux forges de Richmond. Une mémoire longtemps occultée, aujourd’hui réhabilitée, qui rappelle que l’histoire de l’Amérique s’est aussi écrite dans le fer, le sang, et l’aspiration obstinée à la liberté.

La Virginie de 1800 : un monde sous tension

Au tournant du XIXe siècle, la Virginie est à la fois le cœur battant et le talon d’Achille de l’Amérique esclavagiste. Avec près de 40 % de sa population réduite en esclavage, l’État illustre la contradiction profonde d’une République qui proclame la liberté tout en la refusant à une large part de ses habitants. Dans la capitale, Richmond, la situation est encore plus frappante : les Noirs, libres et asservis, y sont plus nombreux que les Blancs. Dans les rues, on croise des charretiers, des ouvriers, des dockers, des forgerons noirs, qui incarnent à la fois la force de travail indispensable au système et la menace latente de sa remise en cause.

L’économie repose presque entièrement sur le tabac et les plantations, mais aussi sur les savoir-faire artisanaux, où les esclaves jouent un rôle essentiel. Les forges, les ateliers de menuiserie, les champs, les quais du port bruissent du travail forcé. La société blanche vit de cette exploitation tout en redoutant le jour où elle se retournerait contre elle.

Cette peur est d’autant plus vive que la Virginie, patrie de Jefferson, Madison et Monroe, respire les idéaux de la Révolution américaine. « Liberté », « égalité », « droits naturels » : ces mots, gravés dans la Déclaration d’indépendance, circulent partout. Ils nourrissent aussi l’imaginaire des esclaves, qui voient dans cette rhétorique un miroir déformant de leur propre condition. Gabriel et les siens comprennent bien l’ironie cruelle de cette situation : comment les États-Unis peuvent-ils se dire républicains et libres, alors qu’ils maintiennent en servitude près de la moitié de la population de Virginie ?

À cette contradiction interne s’ajoutent des influences extérieures explosives. Depuis 1791, la Révolution haïtienne embrase Saint-Domingue. La victoire progressive des esclaves insurgés, bientôt couronnée par la proclamation de l’indépendance d’Haïti en 1804, obsède les planteurs de Virginie. Les récits de cette insurrection, colportés par des réfugiés blancs mais aussi par des marins et voyageurs noirs, alimentent les rêves et les angoisses. Les colons savent désormais qu’une armée d’esclaves peut vaincre un empire.

Les débats religieux accentuent encore la fracture. Les méthodistes et les quakers, présents dans l’État, prêchent la manumission, libèrent certains esclaves et entretiennent un climat d’instabilité morale pour les propriétaires. Ces voix abolitionnistes minoritaires ne renversent pas le système, mais elles ébranlent son assurance.

Enfin, la sphère politique est traversée de tensions. James Monroe, gouverneur de Virginie, et Thomas Jefferson, qui aspire à la présidence, doivent composer avec la peur d’une explosion sociale. La montée des Fédéralistes et les divisions sur la Révolution française enveniment encore le climat. Entre idéaux proclamés et réalité économique, la Virginie de 1800 est un baril de poudre où le moindre étincelle (ou le marteau d’un forgeron nommé Gabriel) peut déclencher l’embrasement.

Gabriel Prosser : un forgeron devenu stratège

Né en 1776, la même année que la Déclaration d’indépendance, Gabriel voit le jour dans l’ombre de Brookfield Plantation, dans le comté de Henrico, en Virginie. Le paradoxe est frappant : alors que les Pères fondateurs proclament que « tous les hommes naissent libres et égaux », un enfant noir, fils d’une lignée asservie, naît déjà enchaîné par le système esclavagiste.

Dès son jeune âge, Gabriel se distingue. Il apprend le métier de forgeron, un artisanat prestigieux au sein des communautés esclaves, puisqu’il donne aux hommes qui le maîtrisent une forme de respectabilité et une relative mobilité. Le feu de la forge devient pour lui un espace d’apprentissage, mais aussi un lieu de méditation sur sa condition. Contrairement à la majorité de ses semblables, Gabriel sait lire et écrire ; privilège exceptionnel réservé à moins de 5 % des esclaves de l’époque. Cette capacité rare élargit ses horizons et lui permet de s’imprégner des débats politiques, des idées de liberté, des sermons religieux et des récits révolutionnaires qui circulent en Virginie.

Physiquement, Gabriel impressionne. Les journaux de l’époque le décrivent comme un homme de plus de six pieds deux pouces (1,88 m), au visage long et marqué, la mâchoire édentée à l’avant, le corps robuste, scarifié par des blessures anciennes. Mais au-delà de la stature, ce sont son intelligence vive et son charisme naturel qui frappent ses contemporains. Blancs et Noirs reconnaissent en lui un homme « au-dessus de sa condition », doté d’une autorité instinctive.

Un épisode de 1799 éclaire son tempérament : avec ses frères Solomon et Martin, Gabriel tente de voler un cochon à un voisin blanc, Absalom Johnson. La dispute dégénère, et Gabriel lui mord une oreille. Pour un esclave, lever la main sur un Blanc est un crime capital. Mais Gabriel échappe à la potence, jugé trop précieux pour son maître. À la place, il est emprisonné, marqué au fer au pouce, et libéré sous caution avec promesse de bonne conduite. Cet incident révèle son audace : il n’hésite pas à franchir les limites imposées, défiant ouvertement la hiérarchie raciale.

À mesure qu’il grandit, Gabriel s’impose comme un leader naturel. Sa maîtrise du fer lui offre une mobilité rare : il circule entre les plantations, travaille dans les fonderies de Richmond, entre en contact avec d’autres esclaves et des hommes libres de couleur. Cette position de carrefour social et économique lui permet de tisser un réseau solide, d’écouter les doléances, de diffuser des idées. Dans les cabanes comme dans les ateliers, sa parole fait autorité. Gabriel n’est pas seulement un artisan habile : il devient un organisateur, un stratège, celui que l’on écoute quand il évoque la liberté, celui que l’on suit lorsqu’il esquisse le rêve d’une insurrection.

Les préparatifs de l’insurrection

Au printemps 1800, la Virginie est traversée par une fièvre sourde. Dans les cabanes des plantations, dans les ateliers de forgerons, dans les docks de Richmond, des murmures circulent : « L’heure approche. » L’agitation est perceptible, nourrie par l’exemple encore brûlant de Saint-Domingue, où les insurgés noirs arrachent leur liberté les armes à la main. Dans ce climat de rumeurs et d’espoir, Gabriel façonne un projet inédit : une rébellion coordonnée, méthodique, organisée à une échelle jamais vue sur le sol américain.

Les réseaux de mobilisation s’étendent sur près de dix comtés et touchent des villes stratégiques comme Richmond, Norfolk et Petersburg. Forgeron itinérant, Gabriel profite de ses déplacements professionnels pour recruter, rallier, convaincre. Les rencontres se tiennent souvent la nuit, à l’abri des regards, parfois dans les champs après le travail, parfois dans les forges elles-mêmes, dissimulées sous le vacarme du marteau frappant le fer. Ces réseaux relient esclaves ruraux, artisans urbains, mais aussi quelques hommes libres de couleur : une alliance fragile, mais déterminée.

L’organisation militaire témoigne de son pragmatisme et de son génie stratégique. Faute d’armes à feu en quantité, Gabriel et ses compagnons recyclent les outils du quotidien : des faux agricoles transformées en épées, des lames improvisées, des dizaines de piques forgées dans les ateliers. Ils coulent des balles, affûtent des pointes, imaginent même de saisir les fusils du dépôt militaire de Richmond. En tout, des centaines d’armes blanches et de projectiles sont préparés, soigneusement dissimulés en attendant le signal.

Le plan est audacieux. Des centaines d’hommes doivent converger vers Richmond, investir le Capitole de Virginie, s’emparer de l’arsenal et prendre en otage le gouverneur James Monroe. L’objectif n’est pas le massacre indiscriminé, mais la négociation : contraindre les autorités à accorder la liberté en échange de la vie du gouverneur et du contrôle de la capitale.

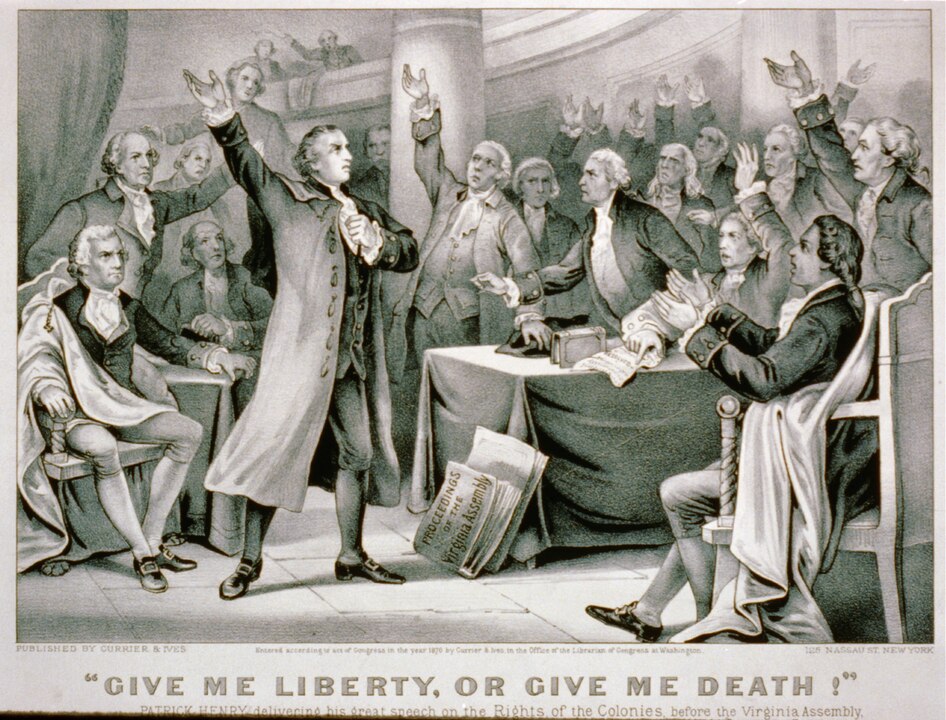

Le mot d’ordre choisi en dit long sur l’imaginaire politique de l’époque : « Death or Liberty », écho direct au célèbre discours de Patrick Henry (« Give me liberty, or give me death! ») prononcé vingt-cinq ans plus tôt à quelques kilomètres de là. En adoptant ce slogan, Gabriel inscrit son combat dans la continuité de la Révolution américaine, mais en le détournant au profit des oubliés de l’histoire : les esclaves africains et leurs descendants.

Jamais auparavant une telle organisation n’avait été pensée par des esclaves en Amérique du Nord. Plus qu’un simple soulèvement spontané, il s’agit d’un véritable projet révolutionnaire, avec ses tactiques, ses mots d’ordre et ses idéaux. Dans le secret des nuits d’été de 1800, le rêve de Gabriel s’affûte comme les lames forgées par ses mains : tranchant, déterminé, prêt à s’abattre sur l’ordre esclavagiste.

Le jour J manqué : 30 août 1800

La nuit du 30 août 1800 devait être celle du grand soulèvement. Depuis des semaines, Gabriel et ses compagnons préparaient leurs armes, répétaient les consignes, attendaient l’instant décisif où Richmond tomberait entre leurs mains. Mais le destin, capricieux, en décida autrement.

Ce soir-là, le ciel s’ouvrit sur la Virginie. Des pluies diluviennes s’abattirent sur les plaines et les vallées, gonflant les rivières, inondant les chemins, transformant les routes en torrents impraticables. Les esclaves mobilisés dans les comtés environnants ne purent rejoindre les points de rassemblement. Les cours d’eau en crue interrompirent les communications, isolant les groupes et réduisant à néant la coordination patiemment mise en place. Le complot, déjà fragile, se trouva ainsi désorganisé par la simple violence du climat.

À ce coup du sort s’ajouta le poids de la trahison. Deux esclaves, redoutant les conséquences d’un échec, révélèrent le plan à leur maître, Mosby Sheppard. Celui-ci n’hésita pas : il alerta immédiatement le gouverneur James Monroe. En quelques heures, la milice fut levée, patrouillant les routes, surveillant les faubourgs de Richmond et procédant aux premières arrestations. La révolte, encore à l’état de projet, était déjà compromise.

La répression s’abattit sans attendre. Plus de soixante-dix hommes furent arrêtés, souvent dénoncés ou interceptés avant même d’avoir pu rejoindre leurs camarades. Les caches d’armes furent découvertes, les réunions clandestines démantelées. L’effet de surprise, qui constituait l’unique chance de Gabriel et des siens, venait de disparaître.

Gabriel, lui, parvint d’abord à échapper aux mailles du filet. Il prit la fuite vers le sud, descendant le fleuve jusqu’à Norfolk, espérant peut-être trouver refuge dans les ports, ou rejoindre de nouveaux alliés parmi les travailleurs noirs. Mais là encore, la solidarité fut brisée : un autre esclave, Will “Billy” King, le dénonça. Repéré, capturé, ramené sous bonne garde à Richmond, Gabriel savait désormais que son rêve s’achevait sur les planches du gibet.

Ainsi, en l’espace de quelques heures, un projet mûri pendant des mois s’effondra, victime conjuguée de la pluie, de la peur et de la trahison. Mais si l’insurrection n’eut jamais lieu, son spectre allait hanter longtemps les consciences de Virginie et marquer à jamais l’histoire des résistances esclaves en Amérique.

Procès et exécutions

La chute de Gabriel fut suivie d’une justice aussi rapide qu’implacable. Dans la Virginie de 1800, il n’était pas question de laisser un tel complot nourrir l’espérance d’autres esclaves. L’appareil judiciaire fut mobilisé, mais dans un cadre d’exception qui visait moins à juger qu’à punir et dissuader.

Les accusés furent traduits devant des cours spéciales d’oyer and terminer, commissions extraordinaires siégeant sans jury populaire. Pas de pairs, pas de défense digne de ce nom : seulement quelques magistrats blancs chargés d’interroger, de condamner et d’exécuter. Dans ce huis clos, la culpabilité semblait décidée d’avance. Pourtant, même dans ces conditions, certains accusés laissèrent des paroles qui traversèrent le temps. Plusieurs comparurent avec une dignité inflexible, évoquant la liberté comme un droit naturel, citant George Washington et les idéaux révolutionnaires, affirmant que leur combat n’était pas différent de celui des Pères fondateurs contre l’oppression britannique. L’un d’eux déclara :

« Je n’ai rien de plus à offrir que ce qu’aurait offert le général Washington s’il avait été capturé par les Britanniques. »

Une manière cinglante de renvoyer à l’Amérique son propre miroir.

La répression exemplaire fut à la hauteur de la panique qui avait saisi les élites blanches.

- 26 hommes furent pendus, parmi eux Gabriel et ses deux frères, Solomon et Martin.

- 8 autres furent déportés hors de Virginie, exil forcé censé neutraliser le danger.

- 25 furent acquittés, preuve que même ce tribunal expéditif ne put condamner sans preuves tangibles.

- Enfin, 2 esclaves furent affranchis et récompensés pour leur dénonciation du complot, récompense amère qui marqua durablement les mémoires.

Longtemps, on crut que Gabriel avait été exécuté et inhumé au Shockoe Bottom African Burial Ground, le grand cimetière des esclaves de Richmond. Mais les recherches historiques récentes ont rectifié cette erreur. Son exécution eut lieu sur Gallows Hill, non loin de la ville, et son corps, comme celui de plusieurs de ses compagnons, fut inhumé dans le cimetière baptiste de Cary Street, une terre commune servant de fosse à de nombreux Afro-Américains.

Le gibet de Gallows Hill, dressé contre le ciel de Virginie, n’éteignit pas la mémoire de Gabriel. Il fit de lui et de ses compagnons des martyrs de la liberté, dont les pendaisons, loin de dissuader toute rébellion, nourrirent la conviction que l’esclavage n’était pas seulement un système économique, mais une guerre permanente contre l’humanité des opprimés.

Les conséquences politiques et sociales

La répression des conjurés ne marqua pas la fin de Gabriel’s Rebellion. Au contraire, son spectre continua de hanter la Virginie et les États esclavagistes pendant des années. L’insurrection avortée révéla une vérité insupportable aux yeux des planteurs : les esclaves n’étaient pas seulement une force de travail, mais une force politique latente, capable de s’organiser, de penser et d’agir collectivement.

Face à ce constat, la réponse fut une surenchère législative et sécuritaire. Dès 1800, la circulation des esclaves et des Noirs libres fut strictement contrôlée : les déplacements furent soumis à des permis, les rassemblements interdits. En 1808, une nouvelle mesure frappa le système : l’interdiction du hiring out, c’est-à-dire la location des esclaves à des tiers, pratique qui permettait aux esclaves artisans comme Gabriel de circuler, de gagner un peu d’argent, et d’élargir leurs réseaux. Désormais, tout devait concourir à isoler les esclaves les uns des autres.

Les affranchis furent eux aussi visés. La Virginie imposa qu’ils quittent l’État dans les douze mois suivant leur manumission, sous peine de ré-enslavement. Derrière cette loi se cachait une peur viscérale : la présence d’une population noire libre, susceptible d’inspirer les esclaves, apparaissait comme une menace insoutenable pour la stabilité de la société esclavagiste.

Dans l’imaginaire des élites blanches, Gabriel incarna un cauchemar durable. Le climat de peur permanente transforma les relations sociales : les patrouilles furent renforcées, la surveillance des esclaves accrue, et chaque rumeur de complot fut désormais prise au sérieux. En 1802, une nouvelle conspiration présumée de bateliers noirs sur l’Appomattox et la Roanoke suffit à déclencher des vagues d’arrestations et de nouvelles restrictions.

L’affaire Gabriel eut aussi un impact politique national. En pleine campagne présidentielle de 1800, Thomas Jefferson et James Monroe redoutaient que la rébellion ne soit utilisée contre eux. Les fédéralistes accusèrent les républicains d’avoir attisé le climat de contestation par leur sympathie pour la Révolution française et leur indulgence envers les idéaux égalitaires. Les démocrates-républicains, eux, craignaient que l’exécution massive des conjurés ne ternisse leur image auprès d’une opinion déjà divisée. Jefferson lui-même confia à Monroe :

« Le monde nous condamnera si nous cédons au principe de vengeance. »

Enfin, la mémoire immédiate de l’événement fut délibérément étouffée. Les journaux minimisèrent l’ampleur de la conspiration, insistant sur la trahison interne et la vigilance des autorités plutôt que sur l’audace des esclaves. Dans les récits officiels, Gabriel disparut presque aussitôt après sa pendaison. Mais dans les cabanes et les communautés noires, son nom continua de circuler, chargé d’une dignité héroïque, comme celui d’un « Washington noir ».

Héritages et réhabilitations

Si Gabriel et ses compagnons furent effacés des chroniques officielles au début du XIXe siècle, leur souvenir n’a cessé de resurgir dans les marges, porté par la mémoire populaire noire et par la culture. Peu à peu, l’histoire que l’on voulait taire est devenue un récit fondateur, réinvesti par la littérature, la musique, le théâtre et la politique.

Dans la culture populaire, la rébellion inspira très tôt les artistes afro-américains. En 1936, l’écrivain de la Harlem Renaissance Arna Bontemps publia le roman Black Thunder, qui redonna à Gabriel une voix et une dignité de héros populaire, figure tragique et lumineuse à la fois. Plus tard, Barbara Chase-Riboud, dans Sally Hemings (1979), évoqua indirectement l’insurrection, tandis qu’Alex Haley (dans Roots) et Gigi Amateau (Come August, Come Freedom, 2012) inscrivirent l’épisode dans la grande fresque de la mémoire noire. La rébellion devint ainsi un motif littéraire, entre histoire et fiction, entre archives et réinvention.

La musique s’en fit aussi l’écho. Le groupe de rap Public Enemy, dans Prophets of Rage, mentionne Gabriel comme un symbole de lutte et de résistance, inscrivant son nom dans le panthéon des insurgés afro-descendants. Plus étonnant encore, des shanties du XIXe siècle (chants de marins) évoquaient déjà la figure du « général Gabriel », preuve que sa renommée dépassa les frontières de la Virginie pour se propager dans l’Atlantique noir.

Au XXIe siècle, le théâtre s’est emparé de son histoire. En 2022, la troupe du Firehouse Theatre de Richmond monta Gabriel, the Musical, une fresque scénique qui réinterprète son projet, ses dilemmes et son héritage. Entre chant, fiction et mémoire, la pièce fit découvrir Gabriel à une nouvelle génération.

Sur le plan de la mémoire publique, les hommages se sont multipliés après un long silence. Depuis les années 1990, des cérémonies annuelles sont organisées au Shockoe Bottom African Burial Ground, site devenu symbole de recueillement pour les descendants et militants afro-américains. En 2007, le gouverneur de Virginie Tim Kaine accorda un pardon symbolique à Gabriel et ses compagnons, reconnaissant leur combat comme légitime et inscrit dans la quête universelle de liberté. Des plaques commémoratives, markers historiques et sites de mémoire dans le comté de Henrico et à Richmond entretiennent désormais le souvenir de l’insurgé.

De héros occulté, Gabriel est devenu un symbole de continuité : celui d’une résistance noire qui traverse les siècles, de Saint-Domingue à Selma, de Richmond à Ferguson. Sa mémoire réhabilitée rappelle que l’histoire des États-Unis s’est aussi forgée par ceux qui, comme lui, ont préféré la potence au silence.

Gabriel, une ombre lumineuse

Gabriel Prosser n’a jamais mené ses hommes à l’assaut de Richmond. Le ciel déchaîné, la peur et la trahison brisèrent son rêve avant qu’il ne devienne réalité. Mais si son projet s’acheva sur la potence de Gallows Hill, il n’en demeure pas moins un tournant majeur de l’histoire américaine. L’audace d’un esclave forgeron, capable d’imaginer la prise d’une capitale, la capture d’un gouverneur et la négociation de la liberté pour les siens, révèle combien la quête d’émancipation habitait déjà les communautés noires dès les premières décennies de la République.

Dans la longue histoire des résistances afro-descendantes, Gabriel se situe à la croisée des chemins : héritier des idéaux de la Révolution américaine, inspiré par le souffle de Saint-Domingue, annonciateur des insurrections futures de Denmark Vesey et Nat Turner. Sa conspiration avortée souligne une vérité universelle : même bâillonnés, enchaînés et condamnés, les esclaves n’ont jamais cessé de penser la liberté, ni de chercher les moyens de l’arracher.

Aujourd’hui, le nom de Gabriel résonne avec une intensité nouvelle. Dans une Amérique toujours traversée par les débats sur la justice raciale, l’égalité citoyenne et la mémoire des violences esclavagistes, son combat prend un relief particulier. Son insurrection avortée, loin de n’être qu’une note de bas de page, apparaît comme un prélude aux luttes contemporaines, une ombre lumineuse qui rappelle que les promesses de liberté ne prennent sens que si elles sont universelles.

Gabriel n’a pas vu triompher son rêve. Mais son sacrifice a inscrit une vérité durable dans l’histoire : celle d’un peuple qui, même au cœur de la servitude, refusa toujours de renoncer à sa dignité et à son droit à la liberté. C’est pourquoi, plus de deux siècles après, son nom continue d’inspirer ceux qui refusent l’oubli et poursuivent, à leur manière, le combat qu’il avait initié.

Sources

- Virginia General Assembly, Court Records (1800) : Trial records of Gabriel’s Conspiracy (courts of oyer and terminer, Richmond). Conservés à la Library of Virginia : Library of Virginia – Gabriel’s Conspiracy documents.

- Richard Young, “Plan of the City of Richmond” (1809–1810), Library of Virginia, cartographie des sites d’exécution et d’inhumation.

- Egerton, Douglas R. Gabriel’s Rebellion: The Virginia Slave Conspiracies of 1800 & 1802. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993.

- Sidbury, James. Ploughshares into Swords: Race, Rebellion, and Identity in Gabriel’s Virginia. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

- Nicholls, Michael L. Whispers of Rebellion: Narrating Gabriel’s Conspiracy. Charlottesville: University of Virginia Press, 2012.

- Aptheker, Herbert. American Negro Slave Revolts. New York: International Publishers, 1943.