Fin août 1831, dans le comté de Southampton (Virginie), un prédicateur esclave, Nat Turner, déclenche la rébellion servile la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis. Cinquante-cinq Blancs tués, une répression qui massacre des dizaines de Noirs sans jugement, un procès expéditif, une exécution exemplaire : l’événement et sa mémoire fissurent l’Amérique esclavagiste ; et nourrissent jusqu’à aujourd’hui un débat sur la violence, la foi et la liberté.

La nuit est épaisse dans le comté de Southampton, Virginie, ce 21 août 1831. Dans les cabanes d’esclaves, le silence couvre les préparatifs. Nat Turner, prédicateur charismatique que ses compagnons surnomment déjà “The Prophet”, réunit une poignée d’hommes. Leur objectif est simple et terrifiant : frapper les plantations environnantes, renverser l’ordre blanc, proclamer la fin de l’esclavage.

Turner a interprété une éclipse solaire comme un signe divin, une injonction céleste à agir. Toute sa vie, il a eu des visions, des extases, des signes lus dans les nuages et les étoiles. Cette nuit-là, il passe de la parole au glaive. Les haches, les couteaux, les fusils pris aux premiers cadavres deviennent les instruments d’une rébellion qui, en quatre jours, fera trembler tout le Sud esclavagiste.

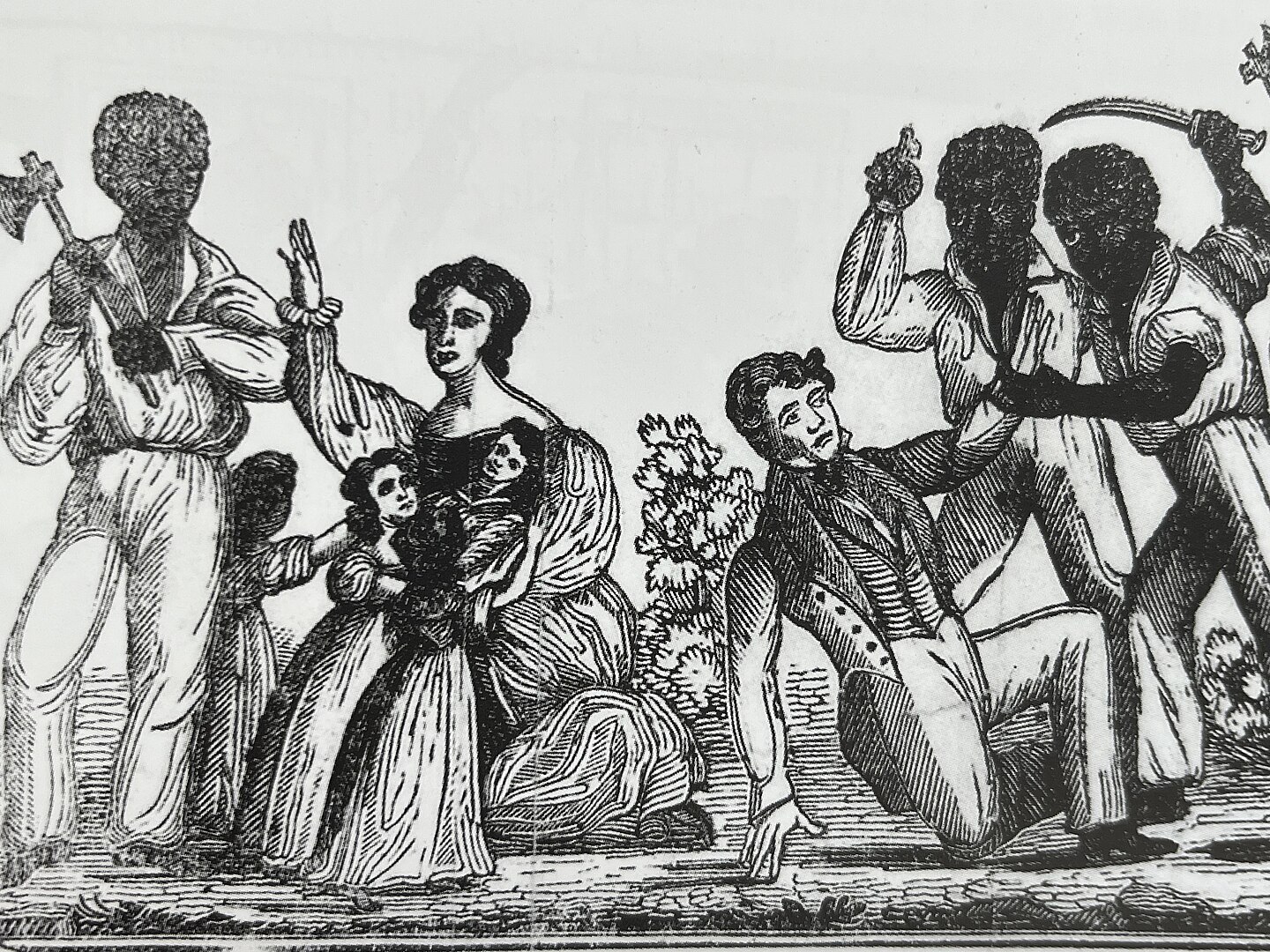

Au terme de l’insurrection, 55 Blancs (hommes, femmes, enfants) seront tués, parfois dans leur sommeil. Mais la répression, d’une brutalité sans commune mesure, fauchera plus d’une centaine de Noirs, dont nombre n’avaient rien à voir avec la révolte. Turner sera pendu le 11 novembre 1831, après un procès expéditif, et son corps dépecé comme une relique macabre.

Entre prophétie et politique, théologie et désespoir, la révolte de Nat Turner restera comme l’épisode servile le plus sanglant de l’histoire des États-Unis. Elle cristallise une tension fondamentale : la foi peut-elle justifier la violence, et jusqu’où un peuple asservi peut-il aller pour recouvrer la liberté ?

Le comté de Southampton n’est pas une périphérie négligeable. Dans les années 1830, c’est un espace agricole prospère, où le coton et le maïs dominent, et où la population noire dépasse la population blanche. Les plantations y sont plus petites qu’en Caroline du Sud, mais l’asservissement y est tout aussi structurant.

Depuis 1800, la Virginie vit dans la hantise des conspirations serviles. Celle de Gabriel Prosser (1800) puis de Denmark Vesey (1822) à Charleston ont marqué les esprits. Chaque rumeur de réunion, chaque sermon d’esclave alphabétisé nourrit la peur.

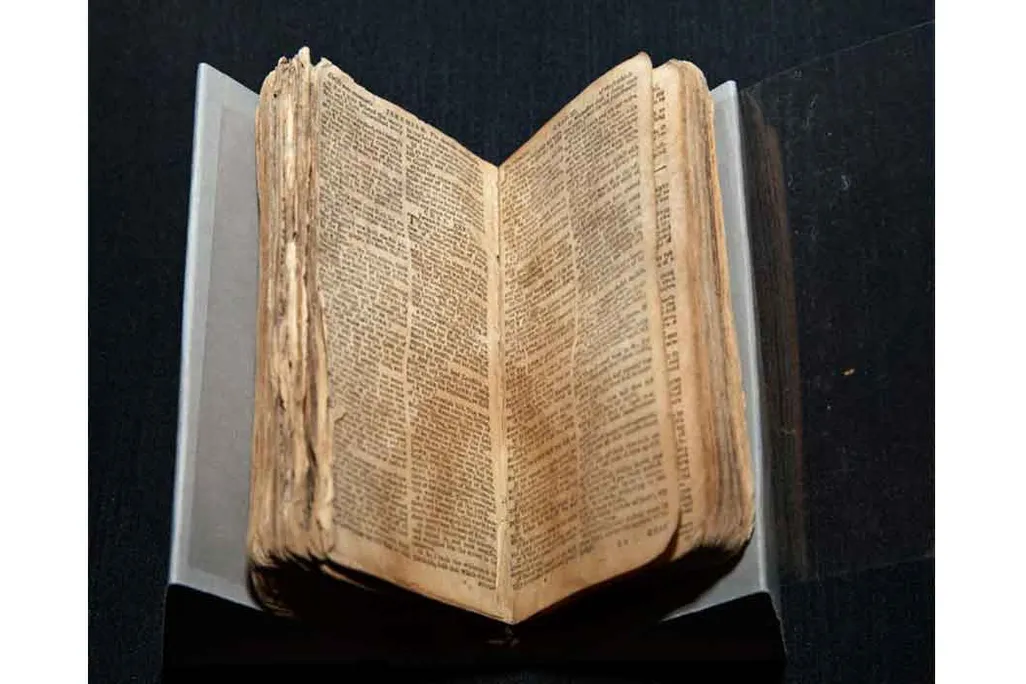

Le contexte religieux joue un rôle clé. La vague du Second Great Awakening, ce renouveau protestant qui balaye les États-Unis, touche aussi les communautés noires. Dans les cabanes, des prédicateurs esclaves lisent la Bible, souvent en secret. Turner, qui sait lire et écrire, puise dans cette matrice une vision apocalyptique : il se voit choisi par Dieu pour frapper le “Serpent” et annoncer la délivrance.

Nat Turner naît le 2 octobre 1800, esclave sur la plantation Benjamin Turner. Ses contemporains notent son intelligence précoce : il apprend à lire, déchiffre la Bible, commente les Évangiles. Sa grand-mère le marque profondément, tandis que son père aurait fui, laissant l’empreinte d’un modèle d’évasion.

Dès l’enfance, Turner est convaincu d’avoir une mission spirituelle. Il jeûne, il prie, il voit des signes. Un jour, il s’enfuit mais revient volontairement, affirmant que Dieu lui a ordonné de patienter jusqu’à l’heure fixée.

Les ventes successives l’arrachent à ses propriétaires initiaux. Il épouse Cherry, a des enfants, mais connaît les déchirures familiales typiques de l’esclavage : séparations, déplacements, humiliations. Ces expériences nourrissent son ressentiment et renforcent sa conviction qu’une délivrance divine approche.

Entre 1822 et 1831, Turner accumule les visions. Il raconte avoir vu le Christ crucifié, puis des figures apocalyptiques. Ses sermons galvanisent ses compagnons. En 1831, une éclipse solaire survient : pour Turner, le signe est indéniable, Dieu appelle à l’action.

Dans sa lecture, les Noirs sont le “nouveau peuple d’Israël”, les Blancs les oppresseurs assimilés aux Égyptiens ou au Serpent. L’Apocalypse n’est pas une promesse lointaine, mais un mandat immédiat. Turner est, à ses yeux et à ceux de ses fidèles, un Moïse armé.

Turner recrute discrètement. Ses hommes jurent fidélité et se préparent. Leurs armes sont rudimentaires : haches, couteaux, quelques fusils volés. Leur stratégie repose sur la surprise et la multiplication des coups. L’idée est d’élargir le soulèvement en ralliant d’autres esclaves au passage.

Dans les faits, le recrutement reste limité : une soixantaine d’hommes tout au plus. Turner sait que seule la rapidité peut compenser l’infériorité numérique. Le plan : frapper plantation après plantation, s’armer à chaque étape, semer la terreur.

- 21 août, nuit : première attaque. La famille Travis est tuée, armes saisies. Le groupe grossit en chemin.

- 22 août : succession d’attaques. Hommes, femmes, enfants tombent sans distinction. La violence choque : les insurgés veulent faire un exemple.

- 23 août : Turner et ses hommes atteignent la crête d’une vague. Mais la milice blanche se mobilise. Les patrouilles s’organisent, la rumeur court qu’une “marée noire” déferle.

- 24 août : le soulèvement s’effondre. Les insurgés se dispersent, traqués comme des bêtes.

Au total, 55 Blancs tués. Le Sud tout entier entre en état de panique.

La réaction est d’une brutalité sans mesure. La milice de Virginie, renforcée par des volontaires, abat les insurgés capturés sans procès. Des femmes et des enfants noirs sont tués arbitrairement.

Les chiffres varient : entre 36 et plus de 120 Noirs exécutés sommairement. Certains historiens évoquent des bilans plus lourds. La répression vise à rétablir l’ordre mais aussi à terroriser l’ensemble de la population noire.

Turner échappe d’abord. Il vit caché deux mois, dissimulé dans une cavité sous un tronc. Le 30 octobre, il est enfin capturé.

Le 5 novembre, il comparaît. Le procès est expéditif : il est accusé de “conspiration à l’insurrection” et condamné à mort. Le 11 novembre, il est pendu à Jerusalem (aujourd’hui Courtland). Son corps est mutilé, sa peau transformée en reliques, son crâne conservé comme trophée. Une ultime violence post-mortem.

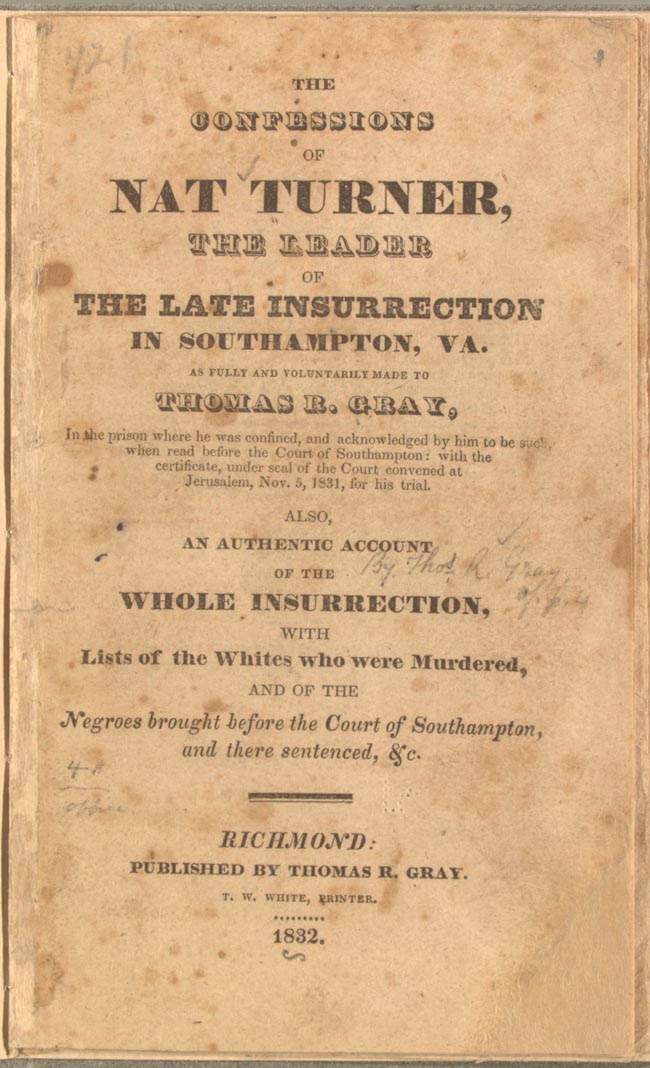

En prison, Turner livre son récit à Thomas R. Gray, avocat qui publie en novembre 1831 The Confessions of Nat Turner. Le texte se présente comme ses paroles, mais il est clair que Gray a édité, sélectionné, modelé la voix du rebelle.

Ce document est à la fois précieux et problématique. Il donne un aperçu des visions, des motivations, mais il est médiatisé par un ennemi. Historiens et écrivains se disputent depuis deux siècles sur sa fiabilité.

Au début de 1832, la législature de Virginie débat. Certains députés, conscients du danger, envisagent une émancipation graduelle. Mais la peur l’emporte. Le camp esclavagiste triomphe : on renforce les codes noirs, on interdit l’alphabétisation des esclaves, on encadre les prédications.

L’effet Turner est clair : loin de rapprocher l’émancipation, il provoque un resserrement des chaînes.

La presse blanche décrit Turner comme un fanatique sanguinaire, un fou religieux. Mais dans les cercles abolitionnistes, son nom devient celui d’un martyr de la liberté.

En Europe, l’affaire scandalise : comment la “démocratie américaine” peut-elle produire de telles horreurs ? Le massacre de Southampton ternit l’image d’un pays déjà contesté pour sa contradiction entre esclavage et liberté proclamée.

La mémoire matérielle est troublante. La Bible de Nat Turner, transmise à sa famille, a fini au Smithsonian en 2012. Mais des reliques macabres circulent encore : un crâne attribué à Turner a été exposé, puis restitué.

En Virginie, monuments et plaques commémoratives ne datent que des années 2000. À Richmond, une statue d’émancipation inaugurée en 2021 évoque Turner. Longtemps, sa mémoire fut refoulée.

En 1967, l’écrivain William Styron publie un roman The Confessions of Nat Turner qui remporte le Pulitzer mais déclenche une tempête : Styron, écrivain blanc, donne une voix romancée à Turner, sexualise son rapport aux femmes blanches. Dix écrivains noirs répondent dans Ten Black Writers Respond (1968), dénonçant cette appropriation.

Depuis, Turner inspire le cinéma (Birth of a Nation, 2016), la poésie, la musique (de Tupac à des chants gospel). Sa figure hante l’imaginaire afro-américain, oscillant entre prophète et meurtrier, martyr et fanatique.

Les historiens débattent encore.

- Herbert Aptheker voit Turner comme l’apogée d’une tradition de révoltes serviles.

- Kenneth Greenberg insiste sur le rôle des “Confessions” comme matrice narrative.

- Patrick Breen propose une lecture quantitative fine, reconstituant la chronologie et nuançant les chiffres.

Comparé à Stono (1739), Prosser (1800) ou Vesey (1822), Turner se distingue par le rôle central de la prophétie religieuse et par la violence de proximité, ciblant familles entières.

Le prophète et l’Empire de coton

L’insurrection de Nat Turner fut un tournant. Elle ne renversa pas l’esclavage. Au contraire, elle provoqua une répression accrue. Mais elle révéla la fragilité du système. Un seul homme, convaincu de sa mission divine, put semer la panique dans tout le Sud.

Turner est mort pendu, son corps profané. Mais son nom, deux siècles plus tard, reste vif. Pour certains, il est le premier combattant noir de la liberté américaine. Pour d’autres, il incarne l’ombre de la violence incontrôlée.

Quoi qu’il en soit, en août 1831, dans les champs de Southampton, un prédicateur esclave osa défier l’ordre le plus puissant d’Amérique. Et dans son sillage, la question demeure : la liberté naît-elle de la patience ou du sang ?

Notes et références

- Thomas R. Gray, The Confessions of Nat Turner, the Leader of the Late Insurrection in Southampton, Virginia (Richmond, 1831).

- Minutes of the Trials of Nat Turner and Others (Southampton County Court Records, 1831).

- Newspapers (1831) : Richmond Enquirer, Norfolk Herald, New York Evening Post.