Au cœur des marécages du bassin du Congo, les peuples pygmées racontent depuis des générations l’existence d’un être redoutable : l’Emela-ntouka, littéralement « celui qui tue les éléphants ». Mi-mythe, mi-mystère zoologique, cette créature fascine autant qu’elle effraie. Certains y voient le vestige vivant d’un monde préhistorique, d’autres un symbole culturel forgé par les imaginaires africains. Entre récits oraux, explorations coloniales et recherches cryptozoologiques, l’énigme de l’Emela-ntouka continue de nourrir la mémoire locale et de captiver le monde.

Une énigme au cœur du bassin du Congo

Au fin fond des marécages du Congo, là où la forêt équatoriale semble se refermer sur elle-même dans une humidité oppressante, les récits oraux évoquent depuis des générations une créature redoutable. Les Pygmées l’appellent Emela-ntouka, littéralement « celui qui tue les éléphants ». Semi-aquatique, dotée d’une corne frontale et d’une puissance telle qu’elle terrasserait les géants de la savane, cette entité appartient autant au domaine du mythe qu’à celui des hypothèses zoologiques inclassables.

La question se pose alors : l’Emela-ntouka est-il une simple invention symbolique, forgée par les traditions pygmées pour expliquer les mystères de la brousse, ou bien le dernier vestige d’un monde préhistorique, survivant improbable d’espèces disparues depuis des millions d’années ?

L’enjeu dépasse la seule curiosité folklorique. Car au-delà de l’anecdote, l’Emela-ntouka occupe une place stratégique dans les imaginaires africains, où l’oralité, la mémoire et l’observation de la nature se mêlent pour former des récits de survie et d’identité. Mais il s’inscrit aussi dans un champ global : celui de la cryptozoologie mondiale, discipline aux marges de la science académique qui traque les animaux « cachés » ou supposés disparus.

Ainsi, comprendre l’Emela-ntouka revient autant à explorer les marécages du Likouala qu’à plonger dans la profondeur des mythes et des représentations. Loin d’être un simple « monstre », il est à la fois un symbole de résistance culturelle et un défi lancé aux certitudes occidentales sur la faune et la mémoire africaine.

Racines culturelles et géographiques d’un mythe

L’Emela-ntouka naît avant tout d’un contexte culturel précis : celui des peuples pygmées et bantous établis dans les zones forestières et marécageuses du bassin du Congo, en particulier dans la région du Likouala (République du Congo) et jusqu’au sud du Cameroun. Dans ces sociétés à forte tradition orale, les récits ne sont pas des contes anodins : ils sont à la fois mémoire collective, manuel de survie et cosmologie en action. L’Emela-ntouka s’inscrit dans ce répertoire, comme une figure que l’on doit respecter, craindre et parfois éviter.

Le nom lui-même porte une charge symbolique. En lingala, Emela-ntouka signifie littéralement « celui qui tue les éléphants ». L’animal mythique est ainsi défini par sa capacité à terrasser le plus imposant mammifère terrestre africain, symbole de puissance et de majesté. En Afrique centrale, nommer une créature par son rapport à l’éléphant n’est jamais neutre : cela place d’emblée le mythe dans une dimension d’exception, presque surnaturelle. L’éléphant est pourvoyeur de nourriture, de prestige et de rituels : celui qui peut le vaincre appartient nécessairement à une autre échelle du vivant.

Le cadre naturel est également déterminant. Les marécages du bassin du Congo constituent l’un des environnements les plus inhospitaliers et les moins explorés du continent. Forêts inondées, rivières entremêlées, zones marécageuses permanentes : cet écosystème crée un espace où l’invisible règne. Les pistes s’y perdent, la visibilité s’y réduit, et la faune elle-même échappe souvent à l’observation scientifique. Il n’est donc pas étonnant que ces territoires aient nourri des légendes de créatures insaisissables, habitants supposés de cet entre-deux entre terre et eau.

Enfin, l’Emela-ntouka ne se comprend pleinement qu’en le replaçant dans la galerie des figures mythiques africaines apparentées. Le Mokele-mbembe, autre créature semi-aquatique du Congo, est décrit comme un saurien survivant, parfois confondu avec un diplodocus. Le Ngoubou, dans les récits du Cameroun, est un monstre cornu qui affronterait les éléphants, rappelant certains traits de l’Emela-ntouka. Plus au sud, le Kongamato, « briseur de canoës » des marécages zambiens, évoque un grand oiseau reptilien, prédateur des hommes et des bêtes.

Ces parallèles montrent que l’Emela-ntouka n’est pas une invention isolée : il appartient à une constellation mythologique panafricaine, où chaque peuple a forgé des figures pour expliquer les dangers, les mystères et les grandeurs de son environnement. Sa singularité vient du fait qu’il concentre en lui la force brute, l’invisibilité et le caractère insaisissable d’un monde marécageux qui échappe encore largement à l’observation rationnelle.

Les premières mentions occidentales (XIXe – XXe siècle)

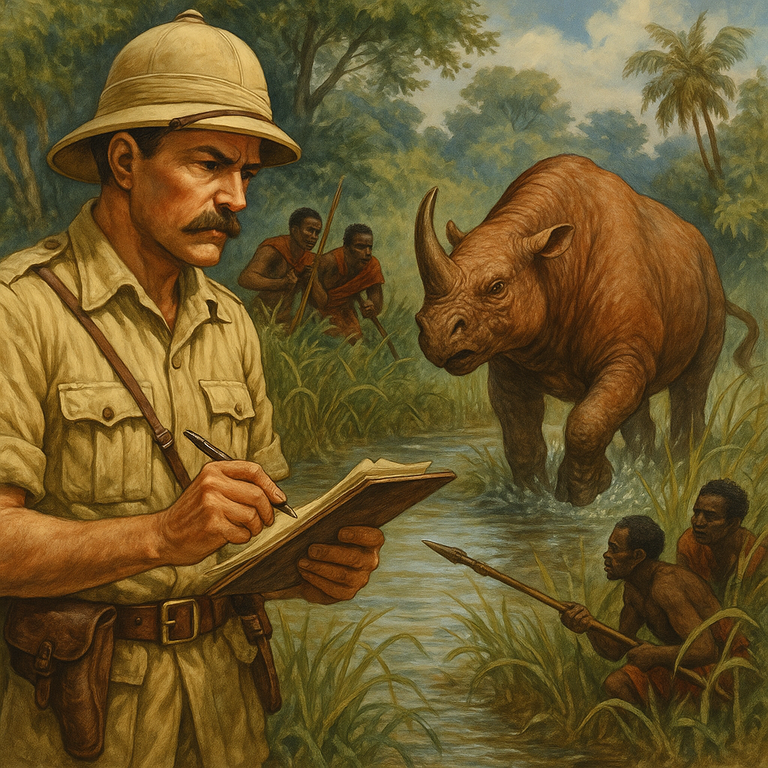

L’Emela-ntouka, comme bien d’autres créatures issues des traditions orales africaines, n’a pas attendu l’arrivée des Européens pour exister dans les récits locaux. Mais son entrée dans le registre écrit se fait à travers les récits coloniaux, les carnets de voyage et les enquêtes de chasseurs et naturalistes du XIXe et du XXe siècle. Ces premières mentions « occidentales » sont essentielles, car elles vont progressivement transformer une légende africaine en un objet de curiosité mondiale, inscrit dans la cryptozoologie.

Au cours de la fin du XIXe siècle, les explorateurs européens qui s’aventurent dans le bassin du Congo et en Zambie rapportent des témoignages locaux sur un animal mystérieux des marécages. Dans un contexte où l’Afrique centrale est encore perçue comme un territoire inexploré et plein de survivances préhistoriques, ces récits trouvent une oreille attentive en Europe. Les missionnaires et chasseurs notent que les populations pygmées évoquent souvent un grand animal aquatique, redouté au même titre que le crocodile ou l’hippopotame, mais décrit avec des traits différents, notamment une corne frontale et une agressivité particulière envers les éléphants.

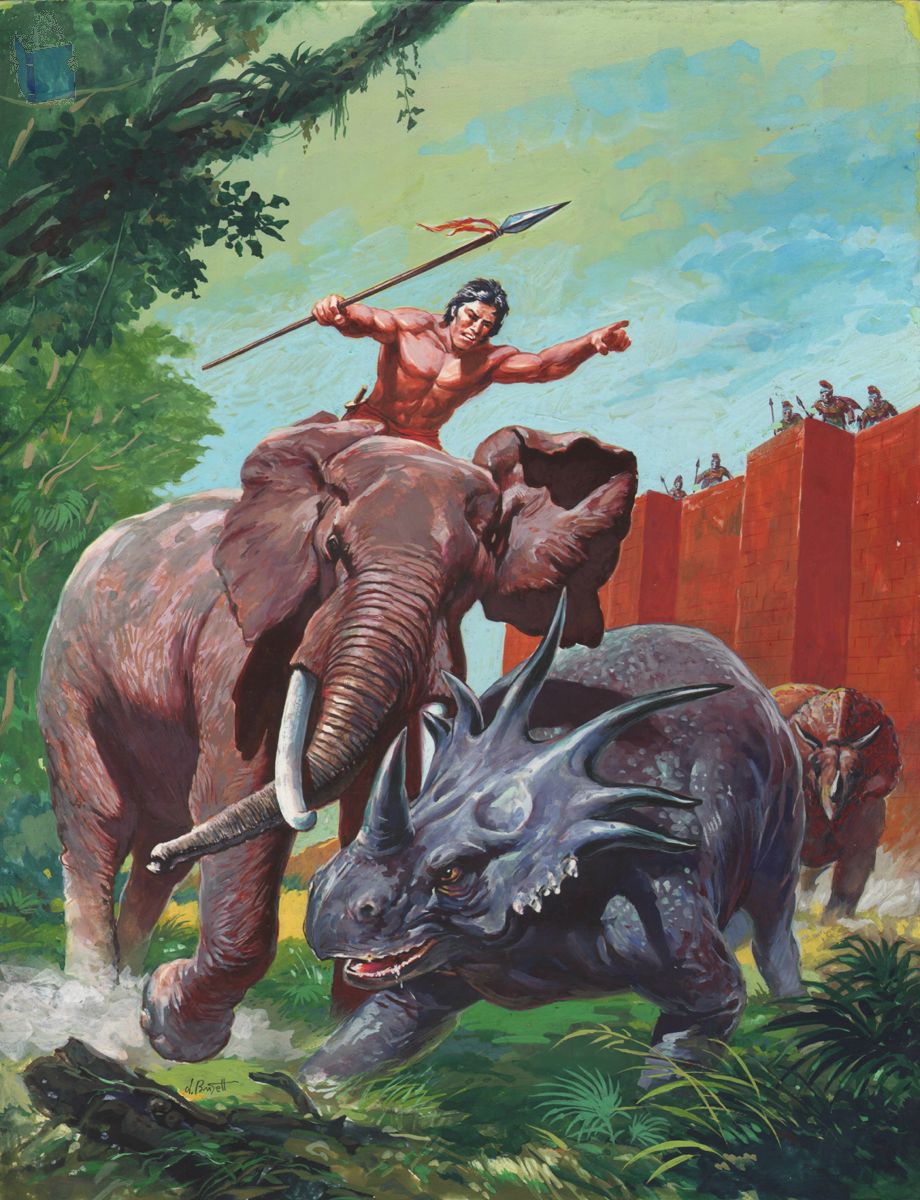

En 1933, un certain J.E. Hughes affirme avoir recueilli le témoignage de pêcheurs locaux au lac Bangwelo, en Zambie. Ceux-ci parlent d’un animal semi-aquatique de grande taille, doté d’une force prodigieuse et capable de s’attaquer à de grands mammifères. Hughes ne prétend pas l’avoir vu lui-même, mais son récit est un jalon important, car il fixe pour la première fois dans une source occidentale la correspondance entre les récits africains et une hypothèse zoologique : certains suggèrent alors qu’il pourrait s’agir d’un cératopsien survivant (un proche parent du tricératops), hypothèse qui va alimenter l’imaginaire cryptozoologique du XXe siècle.

Treize ans plus tard, en 1946, le chasseur F. Gobler affirme avoir observé, dans la région du Cape Angus, une créature qu’il décrit comme « un monstre mi-lézard, mi-éléphant ». Son témoignage, bien que difficile à vérifier, alimente la littérature coloniale de l’époque. Ce type de récit contribue à installer dans les esprits l’idée que l’Afrique centrale pourrait être le refuge d’espèces préhistoriques encore inconnues, restées invisibles aux yeux de la science moderne grâce à l’impenetrabilité des marais.

En 1954, l’inspecteur colonial Lucien Blancou, fonctionnaire français en Afrique équatoriale, publie dans la revue Mammalia une étude où il décrit avec précision l’Emela-ntouka, sur la base de récits autochtones. Contrairement à d’autres, il ne se contente pas de répéter des anecdotes de chasseurs : il rassemble des données linguistiques, ethnographiques et zoologiques, ce qui donne à sa description une certaine légitimité scientifique aux yeux de ses contemporains. Blancou évoque un animal herbivore mais extrêmement agressif, muni d’une corne frontale, redouté dans les zones de marécages et de rivières.

Ce passage par les écrits de Blancou marque une étape : l’Emela-ntouka cesse d’être un simple récit de village pour devenir un objet d’étude (même marginal) au sein du monde académique colonial.

Portrait physique et comportement attribués à l’Emela-ntouka

Les récits relatifs à l’Emela-ntouka se rejoignent sur un point central : l’animal est décrit comme une créature massive, unique dans la faune africaine connue, et dont l’allure

Selon les témoignages recueillis dans le bassin du Congo, l’Emela-ntouka atteindrait une taille supérieure à celle d’un éléphant adulte. Cette dimension impressionnante renforce son aura de « monstre des marais » et contribue à la terreur qu’il inspire aux populations locales. Les chasseurs pygmées expliquent qu’un tel animal ne peut être affronté directement, même par les plus grands pachydermes, tant sa puissance serait hors norme.

Les descriptions s’accordent pour lui attribuer une peau glabre, épaisse et grisâtre, dépourvue de fourrure, ce qui l’apparente davantage aux grands reptiles ou à l’hippopotame. La queue, souvent comparée à celle d’un crocodile, suggère une adaptation semi-aquatique. Elle lui permettrait de se déplacer avec aisance dans les zones de marécages, mais aussi de se défendre en frappant violemment ses adversaires.

L’élément le plus récurrent dans les témoignages est la présence d’une corne unique située sur le front, utilisée comme une arme redoutable. Cet attribut a conduit plusieurs observateurs occidentaux à établir des parallèles avec deux animaux connus :

- Le rhinocéros africain, dont la corne frontale est déjà un symbole de puissance et de danger.

- Les cératopsiens préhistoriques, notamment le tricératops, qui disposaient de cornes impressionnantes pour le combat.

Cette singularité morphologique alimente l’hypothèse d’un vestige vivant d’une lignée disparue, thèse chère aux cryptozoologues.

Un des aspects les plus surprenants du portrait de l’Emela-ntouka réside dans son comportement. Malgré son régime supposé herbivore, les récits insistent sur son agressivité extrême. Contrairement à l’hippopotame, qui attaque pour défendre son territoire, l’Emela-ntouka serait animé d’une hostilité particulière envers certains grands animaux.

Les éléphants, les buffles et parfois même les hippopotames sont décrits comme ses adversaires naturels. Des affrontements meurtriers sont rapportés par les Pygmées : l’Emela-ntouka, utilisant sa corne, transpercerait la peau épaisse des pachydermes et provoquerait leur mort. Cette réputation lui vaut son surnom en lingala : « celui qui tue les éléphants ».

Les récits recueillis auprès des peuples pygmées renforcent la cohérence de ce portrait. Dans leur mémoire collective, l’Emela-ntouka est moins un « monstre » qu’un animal dangereux et bien réel, au même titre que le crocodile ou le lion. Sa singularité tient à la peur qu’il inspire : aucun chasseur ne cherche à le traquer, non pas par tabou spirituel, mais parce que l’affronter équivaut à une mort certaine.

Expéditions et enquêtes cryptozoologiques

Si l’Emela-ntouka appartient d’abord à la mémoire orale des peuples pygmées et riverains du bassin du Congo, il devient à partir des années 1980 un objet de fascination internationale, attirant explorateurs, zoologues marginaux et passionnés de cryptozoologie. Ces derniers voient dans ce « tueur d’éléphants » non pas une simple légende, mais peut-être le vestige d’une faune préhistorique ayant échappé à l’extinction.

Le biologiste américain Roy Mackal, membre de l’Université de Chicago et figure centrale de la cryptozoologie, mène deux expéditions au Congo en 1980 et 1981.

- Son objectif premier était de traquer le Mokele-mbembe, autre créature mythique des marécages.

- Mais au fil des entretiens avec les Pygmées et les populations locales, il recueille de nombreux récits évoquant une bête distincte : l’Emela-ntouka.

- Mackal prend ces témoignages au sérieux et les compile dans ses ouvrages, où il avance que l’animal pourrait correspondre à un cératopsien survivant, un dinosaure herbivore muni d’une corne frontale.

Son travail, bien que controversé dans les cercles scientifiques officiels, marque un tournant médiatique : l’Emela-ntouka quitte le cadre strictement africain pour intégrer le bestiaire mondial des créatures énigmatiques.

Après Mackal, d’autres figures de la cryptozoologie s’intéressent à l’Emela-ntouka :

- Loren Coleman, chercheur américain, spécialiste reconnu des animaux mystérieux, cite l’Emela-ntouka parmi les cryptides africains les plus intrigants.

- Karl Shuker, zoologiste britannique, lui consacre plusieurs analyses, insistant sur la cohérence des descriptions locales et leur similitude avec certains dinosaures disparus.

Tous mettent en avant l’idée que la tradition orale africaine pourrait cacher des vérités zoologiques, encore invisibles faute de preuves matérielles.

La cryptozoologie, discipline située à la marge de la science, oscille entre deux pôles :

- D’un côté, une volonté scientifique réelle de recueillir des données, d’examiner des pistes négligées par la zoologie classique.

- De l’autre, une part d’exotisme et de projection occidentale, où l’Afrique équatoriale est perçue comme un dernier « espace blanc sur la carte », refuge de créatures disparues ailleurs.

L’Emela-ntouka, à ce titre, devient un symbole : moins un objet de zoologie que le miroir d’un imaginaire où se croisent exploration coloniale, science-fiction préhistorique et mémoire africaine.

Si les récits abondent, la preuve matérielle demeure absente. Les expéditions se heurtent à des obstacles structurels :

- Le terrain : marécages immenses, forêts inondées, faune hostile.

- L’isolement : manque d’infrastructures, nécessité de guides locaux, maladies tropicales.

- La traçabilité : aucune empreinte, aucun ossement, aucune photographie nette.

Ces contraintes expliquent que, malgré quatre décennies d’intérêt cryptozoologique, l’Emela-ntouka reste invisible aux yeux de la science officielle.

Le cousin mystérieux : le Chipique ou Chipekwe

L’énigme de l’Emela-ntouka ne se limite pas au seul bassin du Congo. Plus au sud, dans les régions frontalières de l’Angola, de la Zambie et autour du lac Bangwelo, les traditions locales rapportent l’existence d’une créature tout aussi énigmatique : le Chipique (ou Chipekwe). Ce « cousin » cryptique apparaît dans les récits des chasseurs et des communautés riveraines comme une variation régionale, voire une autre incarnation, du « tueur d’éléphants ».

- Les récits du Chipique se concentrent sur deux zones :

- Les marais de Dilolo (Angola), territoire difficile d’accès, couvert de roseaux et de papyrus.

- Le lac Bangwelo (Zambie), vaste étendue d’eau douce réputée pour sa faune abondante et ses mystères.

- Ces régions, à l’image du Likouala au Congo, constituent des espaces liminaires, à la fois zones de vie et de légendes, où les récits oraux trouvent un terrain fertile.

Les descriptions recueillies auprès des populations locales dessinent l’image d’un animal hybride :

- Corps massif rappelant celui d’un éléphant, mais sans trompe.

- Corne frontale comme un rhinocéros.

- Allure préhistorique, certains témoins évoquant une ressemblance avec des dinosaures quadrupèdes (cératopsiens).

- Peau glabre, sombre, et démarche pesante dans les marécages.

Le Chipique apparaît donc comme un double zoologique de l’Emela-ntouka, au point que certains cryptozoologues considèrent qu’il s’agit d’une même créature décrite sous des noms différents selon les régions.

Les traditions locales rapportent que le Chipique n’est pas un animal discret mais au contraire un prédateur agressif vis-à-vis de la grande faune :

- Attaques documentées (oralement) contre les éléphants et les hippopotames.

- Témoignages de chasseurs évoquant des charges soudaines qui rappellent le comportement du rhinocéros.

- La bête est parfois accusée de provoquer la mort de troupeaux ou de semer la panique parmi les buffles.

Ces récits nourrissent une réputation redoutable : le Chipique est vu comme une menace tangible, au-delà de la simple légende.

Deux lectures principales émergent :

- Variation régionale : le Chipique serait en réalité l’Emela-ntouka vu depuis l’Angola et la Zambie, avec des descriptions modifiées par la langue et l’imaginaire local. La continuité géographique (zones marécageuses interconnectées) renforce cette hypothèse.

- Créature distincte : certains cryptozoologues défendent l’idée qu’il s’agit d’un cryptide indépendant, peut-être inspiré par d’autres animaux observés localement (rhinocéros, crocodiles, ou restes fossiles découverts par hasard).

Dans les deux cas, le Chipique illustre la plasticité des mythes africains, capables de se décliner en fonction des contextes régionaux tout en conservant un noyau commun : celui d’un animal semi-aquatique préhistorique, dangereux et insaisissable.

Les hypothèses zoologiques et paléontologiques

Face au mystère persistant de l’Emela-ntouka, plusieurs hypothèses ont été avancées, oscillant entre la cryptozoologie spéculative et la zoologie académique prudente. Chacune cherche à expliquer l’origine d’un mythe tenace, en le rattachant tantôt à des survivances préhistoriques, tantôt à des animaux connus mais mal interprétés, ou encore à des recompositions symboliques issues des traditions orales.

Pour les cryptozoologues les plus audacieux, l’Emela-ntouka serait le vestige vivant d’un monde disparu :

- Certains le rapprochent des cératopsiens (comme le Centrosaurus ou le Monoclonius), ces dinosaures herbivores dotés d’une corne frontale et d’un corps massif.

- D’autres y voient une parenté possible avec le Ceratosaurus, théropode carnivore muni d’une corne nasale distinctive.

- Le récit pygmée de l’« animal à corne unique tuant les éléphants » cadre avec l’image populaire d’un dinosaure cornu évoluant dans les marécages.

Cette hypothèse, séduisante pour l’imaginaire, se heurte toutefois à l’absence de toute preuve fossile récente ou de trace biologique vérifiable dans la région. Les paléontologues rappellent que les dinosaures non aviens se sont éteints il y a 65 millions d’années, et qu’un tel survivant aurait laissé bien plus de traces tangibles.

Une autre lecture, plus zoologique, envisage l’Emela-ntouka comme la rémanence d’un grand mammifère disparu :

- Un rhinocéros aquatique, adapté aux zones marécageuses, qui aurait survécu plus longtemps qu’on ne le pense.

- Certains évoquent des espèces reliques de mégafaune africaine, analogues aux cas de l’okapi ou du cœlacanthe, longtemps tenus pour disparus avant leur redécouverte.

- Le comportement agressif décrit par les témoins pourrait correspondre à celui d’un grand herbivore territorial.

Là encore, aucune trace osseuse ou fossile récente n’a été trouvée, mais la densité des forêts équatoriales et la rareté des explorations systématiques permettent de maintenir l’hypothèse en suspens.

Pour les anthropologues, l’Emela-ntouka serait avant tout une construction mythologique issue de la superposition d’animaux bien réels :

- L’hippopotame, par sa taille et son comportement agressif en milieu aquatique.

- Le crocodile, par sa queue et sa dangerosité dans les marécages.

- Le buffle ou le rhinocéros, par la corne frontale et la charge meurtrière.

Dans cette perspective, l’Emela-ntouka ne serait pas un « fossile vivant », mais une créature symbolique permettant de nommer et de condenser la peur collective face aux grands animaux de la forêt et aux forces invisibles de la nature.

Le cas de l’Emela-ntouka illustre la fracture persistante entre deux univers :

- Les cryptozoologues, fascinés par l’idée de survivances préhistoriques, mettent en avant les témoignages oraux et la cohérence interne des récits.

- Les zoologues académiques, eux, exigent des preuves matérielles (ossements, ADN, photographies vérifiables) et dénoncent les biais d’interprétation ou l’attrait pour l’exotisme colonial.

Ce débat, loin d’être clos, montre que l’Emela-ntouka se situe à la frontière entre science et mythe, entre l’exploration d’un monde naturel encore mal connu et la puissance évocatrice des traditions africaines.

Emela-ntouka dans les imaginaires africains et mondiaux

L’Emela-ntouka, au-delà de sa supposée réalité zoologique, s’inscrit d’abord comme un symbole culturel et identitaire, nourri par des siècles de récits oraux, amplifié par le prisme colonial, et réinterprété aujourd’hui dans les cultures populaires et cryptozoologiques. Son importance ne réside pas seulement dans l’éventualité de son existence biologique, mais aussi dans ce qu’il révèle des rapports entre l’Afrique, ses mythes, et le regard du monde extérieur.

Dans les traditions pygmées et bantoues du bassin du Congo, l’Emela-ntouka apparaît comme une force de la nature :

- Il est décrit comme le gardien invisible des marécages, une créature qui impose le respect et la crainte dans des zones jugées inaccessibles ou interdites.

- Sa puissance destructrice (capable d’abattre un éléphant d’un seul coup) en fait un symbole de la terreur naturelle, rappelant aux hommes leur vulnérabilité face aux forces qui peuplent la forêt.

- Dans certains récits, il incarne la limite entre le monde des hommes et celui des esprits, une frontière où se mêlent réel, surnaturel et ancestral.

Ainsi, l’Emela-ntouka n’est pas seulement une bête hypothétique, mais une figure morale et spirituelle qui structure les récits d’avertissement et les codes de respect vis-à-vis des espaces sauvages.

Avec l’arrivée des explorateurs européens au XIXᵉ et XXᵉ siècles, l’Emela-ntouka a rapidement été récupéré dans une logique d’exotisation de l’Afrique :

- Les récits de chasseurs et de colons, souvent embellis, faisaient de l’Emela-ntouka une sorte de « dinosaure vivant », nourrissant les fantasmes occidentaux de terres africaines sauvages et immuables.

- Dans la littérature coloniale, ces créatures mystérieuses étaient utilisées pour alimenter le mythe d’une Afrique préhistorique, figée hors du temps, renforçant les clichés raciaux et civilisationnels de l’époque.

- Ce processus a transformé une légende locale en une curiosité cryptozoologique mondiale, décontextualisée de ses racines spirituelles pour devenir un objet d’exploration pseudo-scientifique.

En somme, l’Emela-ntouka fut instrumentalisé dans un récit colonial qui voyait l’Afrique comme un musée vivant, peuplé de survivances animales et humaines.

Aujourd’hui, l’Emela-ntouka continue de nourrir les imaginaires, tant en Afrique que dans le reste du monde :

- Dans la cryptozoologie moderne, il occupe une place centrale aux côtés du Mokele-mbembe, devenant un symbole des « mystères non résolus » du continent africain.

- Les documentaires et récits populaires consacrés aux créatures mystérieuses le mentionnent régulièrement, dans une approche oscillant entre fascination et scepticisme.

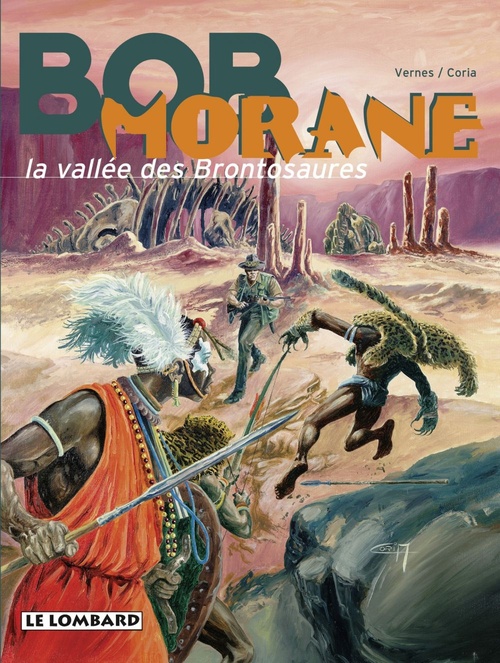

- En littérature et culture populaire, il a inspiré des œuvres comme Bob Morane : La Vallée des Brontosaures (1955), où le monstre africain devient un ressort narratif d’aventure et de fantastique.

- Dans certains cercles africains, il conserve un rôle identitaire et patrimonial, réaffirmant la richesse des traditions orales face à l’hégémonie des récits scientifiques occidentaux.

L’énigme de l’Emela-ntouka, entre mythe, science et mémoire

L’Emela-ntouka, plus qu’une créature hypothétique, est avant tout une clé de lecture des rapports complexes entre l’Afrique, ses traditions orales et le regard extérieur qui s’y est posé depuis l’époque coloniale.

D’un côté, il est profondément ancré dans les mythologies locales : gardien des marécages, « tueur d’éléphants », incarnation de forces naturelles qui dépassent l’homme et le rappellent à l’humilité. En ce sens, il appartient au patrimoine immatériel des peuples du Congo et du Cameroun, une mémoire vivante où le mythe joue un rôle structurant dans la relation entre l’homme et son environnement.

De l’autre, l’Emela-ntouka a été capturé par l’imaginaire occidental, transformé en « dinosaure survivant » ou en monstre exotique destiné à nourrir la curiosité coloniale et, plus tard, les recherches de la cryptozoologie. Ce décalage révèle comment l’Afrique a souvent été perçue comme un espace de projection, où s’entremêlent fantasmes scientifiques, ambitions d’explorateurs et clichés civilisationnels.

Enfin, son histoire interroge la frontière entre mythe et science. Aucun fossile vivant n’a été retrouvé, aucune preuve matérielle n’a confirmé les récits. Pourtant, le fait même que cette légende persiste, relayée par les Pygmées, les explorateurs et aujourd’hui les amateurs de mystères, souligne la puissance des imaginaires collectifs. Car au fond, l’Emela-ntouka est moins important comme hypothétique animal que comme symbole universel : celui d’un continent qui refuse d’être réduit à des certitudes extérieures et qui conserve ses zones d’ombre, ses récits propres, ses vérités multiples.

En définitive, que l’Emela-ntouka existe ou non importe moins que ce qu’il dit : il témoigne de la richesse des traditions africaines, de la résilience des peuples qui les portent, et de la manière dont l’Afrique continue d’imposer au monde son droit au mystère.

Sources

- Blancou, Lucien. Notes d’histoire naturelle et de folklore concernant les mammifères du Moyen-Congo. Mammalia, vol. 18, no 2, 1954, pp. 147-153.

- Hughes, J.E. Eighteen Years on Lake Bangweolo. London: Seeley Service, 1933.

- Mackal, Roy. Living Dinosaur? In Search of Mokele-Mbembe in Africa. E.J. Brill, 1987.

- Heuvelmans, Bernard. On the Track of Unknown Animals. Hill & Wang, 1959.

- Coleman, Loren & Clark, Jerome. Cryptozoology A to Z: The Encyclopedia of Loch Monsters, Sasquatch, Chupacabras, and Other Authentic Mysteries of Nature. Simon & Schuster, 1999.

- Shuker, Karl. In Search of Prehistoric Survivors: Do Giant ‘Extinct’ Creatures Still Exist? Blandford Press, 1995.