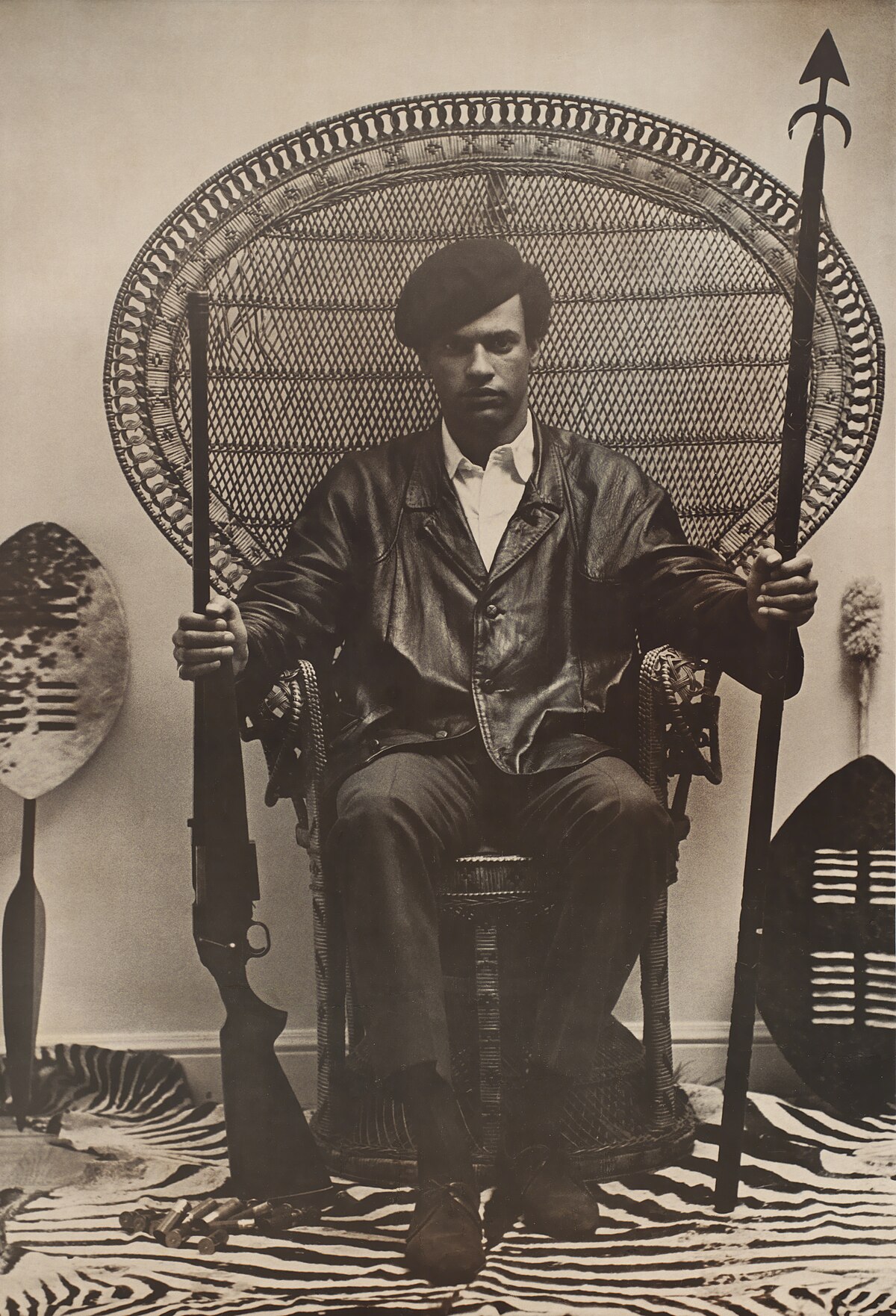

Fondateur du Black Panther Party, Huey P. Newton a marqué l’histoire afro-américaine par sa pensée révolutionnaire et son engagement radical. Entre ascension militante, répression policière et fin tragique, son parcours incarne les contradictions d’une génération noire en quête de dignité.

En février 1942, dans la petite ville de Monroe, en Louisiane, naît un enfant noir dans une Amérique encore marquée par la ségrégation raciale et la violence du Ku Klux Klan. Son nom : Huey Percy Newton. Quarante-sept ans plus tard, le 22 août 1989, il sera retrouvé mort à Oakland, abattu dans la rue par un membre de la Black Guerrilla Family. Entre ces deux dates, Newton aura fondé, avec Bobby Seale, l’une des organisations les plus emblématiques du militantisme afro-américain : le Black Panther Party.

À la fois intellectuel et militant, Huey Newton incarne les contradictions d’une génération. Héros pour certains, symbole du radicalisme noir pour d’autres, il demeure une figure incontournable pour comprendre les luttes afro-américaines des années 1960–70. Nofi retrace sa vie, ses combats, ses dérives et son héritage.

Des rues de Monroe à Oakland : naissance d’un révolutionnaire noir

Huey Percy Newton voit le jour le 17 février 1942 à Monroe, en Louisiane. Il est le plus jeune d’une fratrie de sept enfants. Ses parents, Walter Newton, fermier et prédicateur baptiste, et Armelia Newton, vivent modestement dans un Sud où la population noire subit quotidiennement discriminations, lynchages et misère.

Son prénom n’est pas anodin : il lui est donné en hommage à Huey Long, gouverneur populiste de Louisiane, qui avait mené des réformes sociales en faveur des pauvres, y compris des Afro-Américains.

Le comté de Ouachita, où Newton grandit, est tristement célèbre pour sa violence raciale. Entre 1877 et 1950, 37 Afro-Américains y sont lynchés, ce qui en fait l’un des comtés les plus meurtriers du Sud.

En 1945, la famille Newton quitte cette atmosphère étouffante et rejoint Oakland, Californie, dans le cadre de la Seconde Grande Migration. Comme beaucoup d’autres familles noires, les Newton cherchent un avenir meilleur dans l’Ouest, où l’industrialisation liée à l’effort de guerre offre de nouvelles opportunités de travail. Mais la pauvreté demeure leur quotidien, rythmée par des déménagements fréquents et des difficultés financières chroniques.

Huey Newton grandit à Oakland, ville marquée par la ségrégation de fait et par une police réputée pour ses violences contre les Afro-Américains. Son adolescence est chaotique. Dès l’âge de 14 ans, il est arrêté pour vandalisme et port d’armes. Ces premiers contacts avec la justice forgent en lui une conscience aiguë de l’injustice raciale.

Malgré ses difficultés scolaires, Newton termine ses études secondaires à l’Oakland Technical High School. Il poursuit ensuite au Merritt College, où il obtient un Associate degree. Ses études le conduisent également à l’Oakland City College puis à la San Francisco Law School, où il s’intéresse au droit. En 1980, il décroche un doctorat de philosophie sociale à l’Université de Californie à Santa Cruz, preuve de son appétit intellectuel.

Au-delà des diplômes, ce sont surtout ses lectures qui le façonnent. Newton lit Marx, Lénine, Mao Zedong, Che Guevara, Frantz Fanon et Malcolm X. Il fréquente l’Afro-American Association, cercle étudiant où il se familiarise avec le nationalisme noir. Progressivement, il élabore une doctrine qu’il appellera plus tard « humanisme révolutionnaire », combinant radicalisme politique et volonté de dignité pour les Noirs américains.

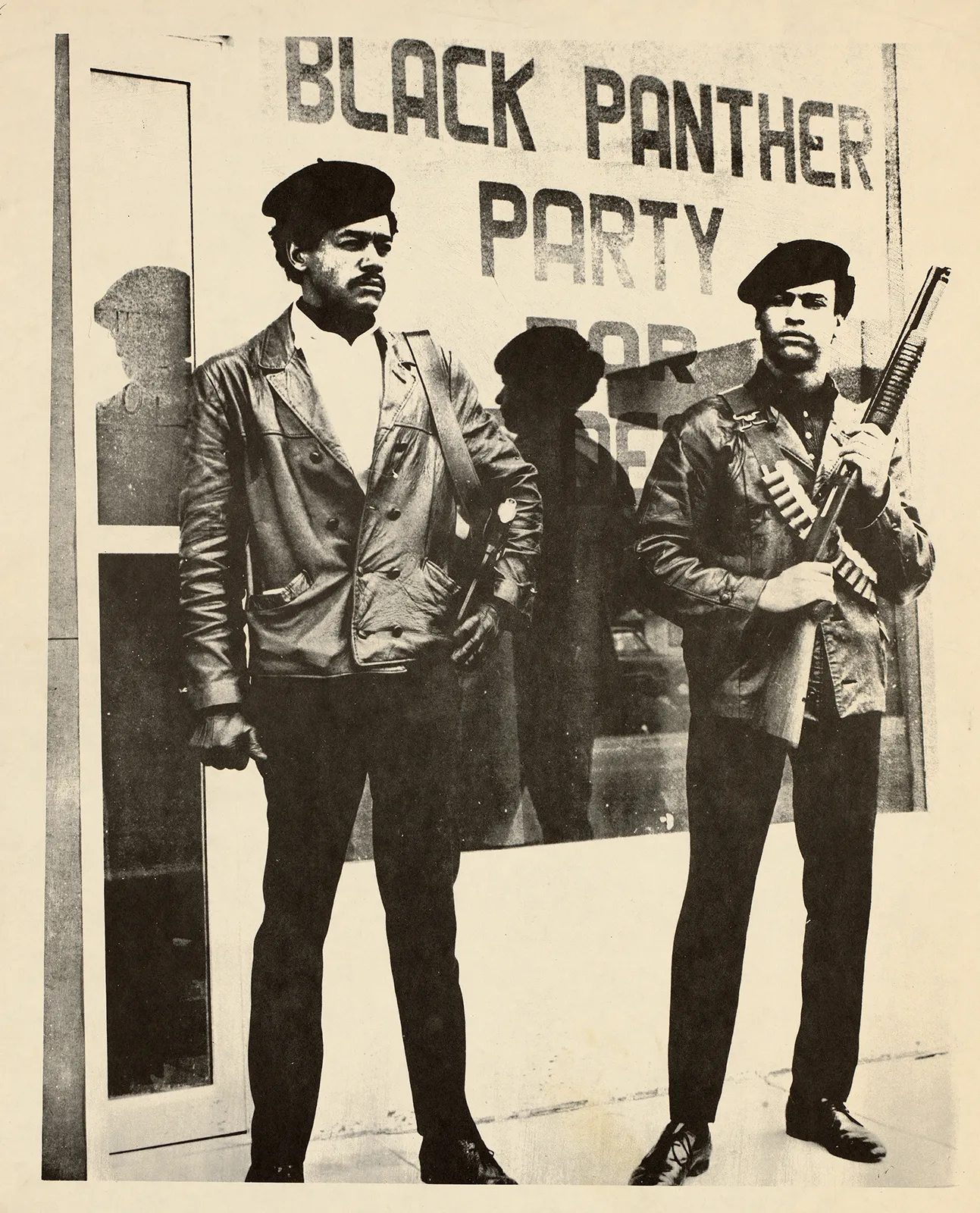

En octobre 1966, Huey Newton et son camarade Bobby Seale fondent à Oakland le Black Panther Party for Self-Defense. Leur objectif est clair : protéger les communautés noires contre les violences policières et organiser la résistance à l’oppression raciale.

Leur programme repose sur un manifeste en dix points, inspiré de Malcolm X, qui exige logement, emploi, éducation, justice et fin de la brutalité policière. L’idée centrale est la légitime défense : face à une police raciste, les Noirs doivent s’armer pour se protéger.

Très vite, les patrouilles armées des Panthers (le « copwatching ») attirent l’attention nationale. Mais au-delà de l’image militante, le parti met en place des programmes sociaux : petits-déjeuners gratuits pour les enfants, cliniques de santé communautaires, écoles alternatives. Ces initiatives rencontrent un immense succès dans les ghettos noirs, où l’État est absent.

L’influence intellectuelle de Newton se retrouve aussi dans sa théorie de « l’intercommunalisme révolutionnaire », qui élargit la lutte noire américaine à une critique globale de l’impérialisme et des États-nations.

Le succès des Black Panthers inquiète rapidement les autorités. Le FBI, sous la direction de J. Edgar Hoover, qualifie le parti de « plus grande menace pour la sécurité intérieure des États-Unis ». Le programme de contre-espionnage COINTELPRO vise à infiltrer et déstabiliser le mouvement.

En octobre 1967, Newton est impliqué dans une fusillade avec la police d’Oakland, au cours de laquelle l’officier John Frey est tué. Newton est arrêté et accusé de meurtre. Condamné dans un premier temps, il est finalement acquitté en appel après plusieurs procès.

La campagne internationale « Free Huey » mobilise étudiants, militants et intellectuels dans le monde entier. Newton devient un symbole de la résistance noire, au même titre que Malcolm X ou Martin Luther King.

En 1971, il voyage en Chine, où il rencontre Zhou Enlai et Jiang Qing. Pékin soutient officiellement le Black Panther Party comme mouvement anti-impérialiste. Ce séjour renforce la dimension internationaliste de sa pensée.

Mais la trajectoire de Newton s’assombrit. En 1974, accusé d’avoir blessé par balle une adolescente, Kathleen Smith, il choisit l’exil à Cuba pour échapper à la justice américaine. Pendant trois ans, c’est Elaine Brown qui dirige le parti en son absence.

À son retour en 1977, Newton tente de reprendre les rênes du Black Panther Party. Mais l’organisation est affaiblie. Les divisions internes, les infiltrations policières et la répression ont miné le mouvement.

Newton lui-même est confronté à de multiples procès et accusations de violences. En 1982, il est soupçonné d’avoir détourné des fonds publics destinés à l’Oakland Community School, l’école créée par le BPP. L’affaire ternit définitivement sa réputation.

En parallèle, Newton sombre dans la dépendance à la drogue et à l’alcool. Les Panthers, épuisés par les divisions, sont officiellement dissous en 1982. L’aventure révolutionnaire lancée seize ans plus tôt s’achève dans le désenchantement.

Le 22 août 1989, Huey Newton est abattu de trois balles dans la tête par Tyrone Robinson, membre de la Black Guerrilla Family, dans un contexte lié au trafic de drogue. Il meurt à Oakland, la ville où il avait commencé son combat. Ses funérailles à l’Allen Temple Baptist Church rassemblent plus de 1 300 personnes. Il est enterré au Evergreen Cemetery.

Malgré une fin tragique, son héritage reste puissant. Ses écrits (Revolutionary Suicide (1973), To Die for the People (1972), War Against the Panthers (1980)) continuent d’être étudiés. Newton a inspiré de nombreux artistes et penseurs, des rappeurs comme Tupac Shakur ou Dead Prez, aux militants contemporains des mouvements antiracistes.

Sur le plan académique, il est reconnu comme l’un des penseurs les plus originaux du radicalisme noir, à la croisée du marxisme et du nationalisme afro-américain. Mais il reste une figure ambivalente : intellectuel et visionnaire pour ses partisans, dangereux agitateur pour ses adversaires.

Huey P. Newton, entre icône et tragédie

La vie de Huey P. Newton illustre les tensions de l’Amérique des années 1960–80. Issu d’une enfance pauvre dans le Sud ségrégationniste, il devient un théoricien et un leader charismatique, à l’origine d’un mouvement qui a marqué durablement l’histoire afro-américaine.

À travers le Black Panther Party, il a mis en lumière les violences policières, popularisé l’idée de légitime défense et démontré la capacité des communautés noires à s’organiser elles-mêmes. Mais son parcours révèle aussi les limites d’un militantisme radical confronté à la répression, aux conflits internes et aux dérives personnelles.

Huey Newton demeure une figure paradoxale : à la fois icône révolutionnaire et tragédie humaine. Sa mémoire, portée par ses écrits et par la culture populaire, continue d’interroger le présent. Car les questions qu’il posait (racisme structurel, brutalités policières, inégalités sociales) restent au cœur des débats contemporains.

Références

- Newton, H. P. (1972). To Die for the People: The Writings of Huey P. Newton. New York: Random House.

- Newton, H. P. (1973). Revolutionary Suicide. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

- Newton, H. P. (1980). War Against the Panthers: A Study of Repression in America. University of California, Santa Cruz.

- Bloom, J., & Martin, W. E. (2013). Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. Berkeley: University of California Press.

- Pearson, H. (1994). The Shadow of the Panther: Huey Newton and the Price of Black Power in America. Addison-Wesley.

- Joseph, P. E. (2006). Waiting ‘Til the Midnight Hour: A Narrative History of Black Power in America. New York: Henry Holt & Co.

- Ogbar, J. O. G. (2004). Black Power: Radical Politics and African American Identity. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Jeffries, H. K. (2009). Huey P. Newton: The Radical Theorist. In Handbook of Black Studies (Sage Publications).

- Time Magazine. (1969). The Black Panthers: Vanguard of the Revolution.

- The New York Times (1989). Huey Newton, Co-Founder of Black Panthers, Is Killed in Oakland.

- Los Angeles Times (1989). A Struggle to Live Up to the Legend.

- FBI Records: The Vault – Black Panther Party.

- Stanford University – The Martin Luther King Jr. Research and Education Institute: archives sur le mouvement Black Power.

- UC Berkeley – Bancroft Library, Oral Histories on the Black Panther Party.