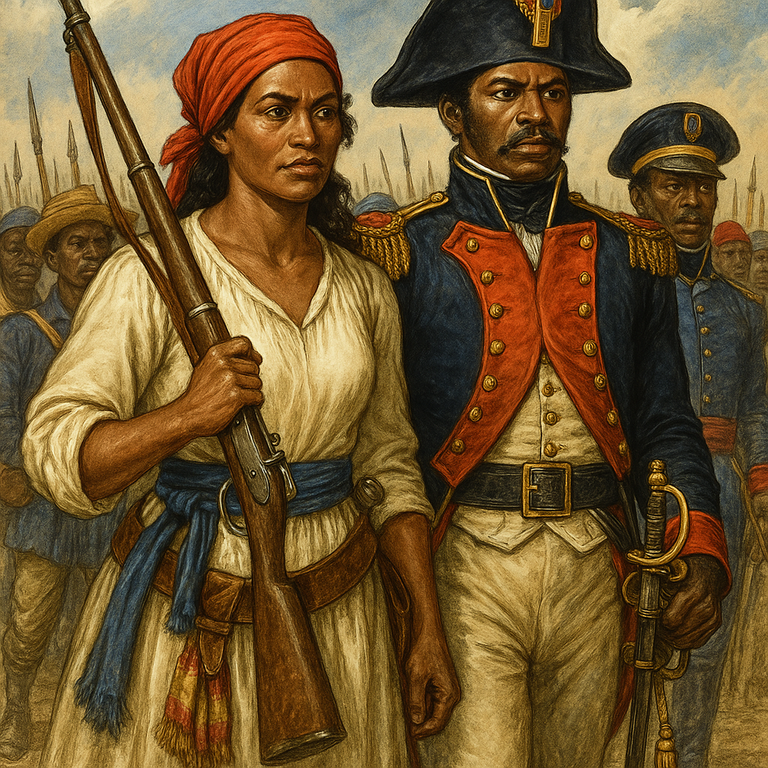

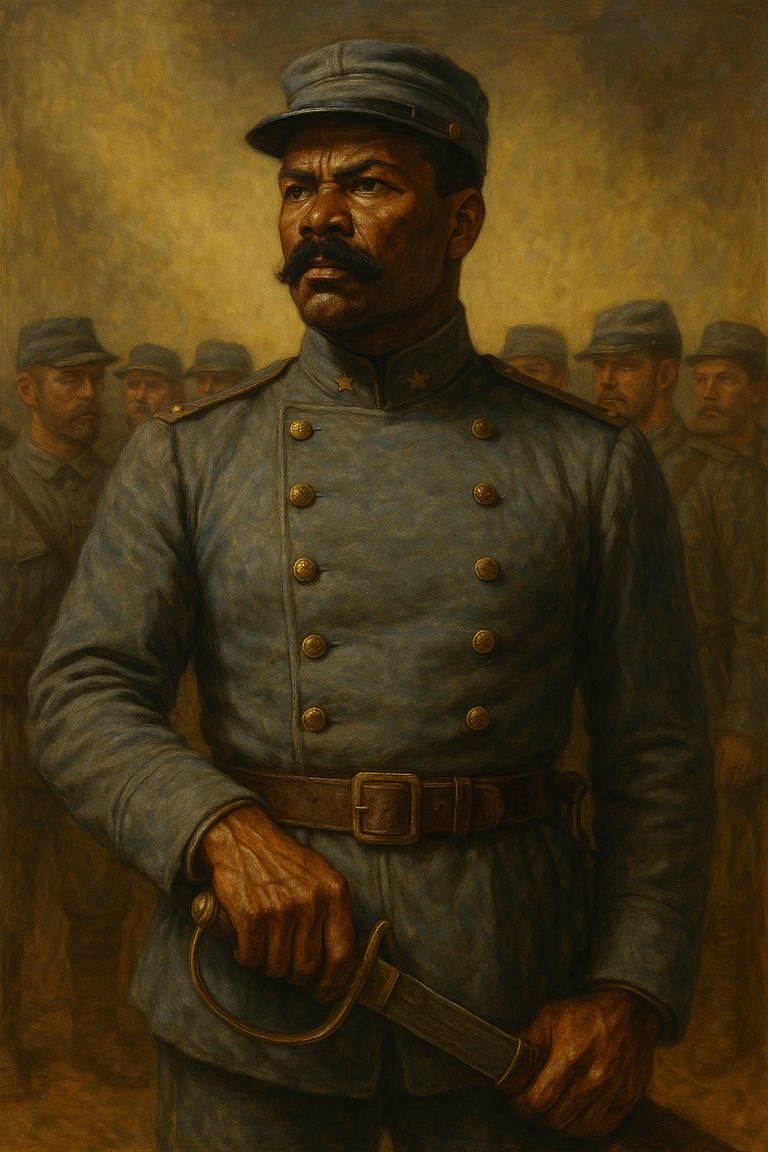

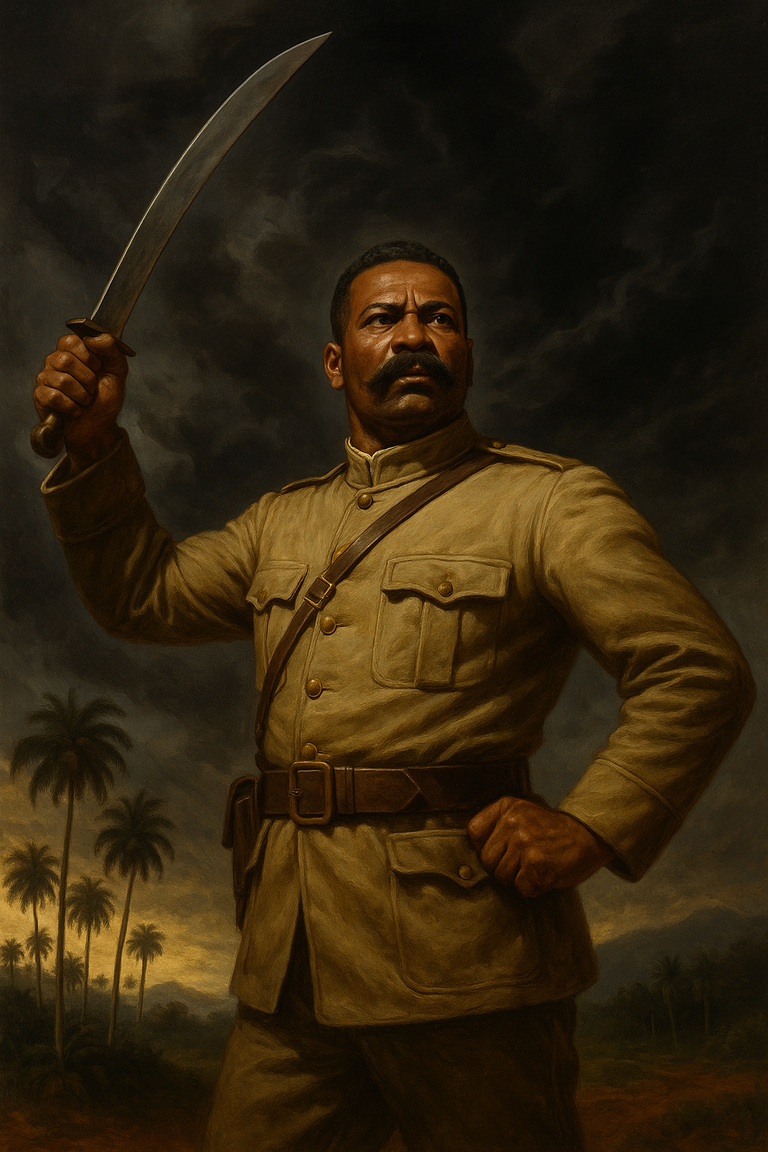

Né libre de couleur en Martinique, Joseph Serrant fut général de Napoléon, héros oublié des campagnes d’Italie et de Russie. Mais sa demande de titre impérial fut rejetée à cause de ses origines. Portrait d’un soldat noir effacé des mémoires.

Dans l’ombre de Napoléon, un héros oublié

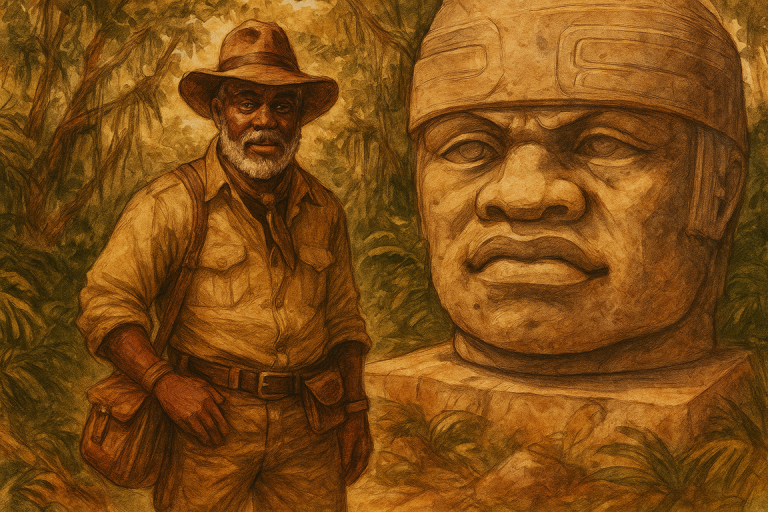

Clermont-Ferrand, 1827. Un homme meurt loin des tropiques, loin des champs de bataille qui l’ont vu briller. Pas de statue à son effigie. Pas de fanfare pour ses funérailles. Pas même une ligne dans les manuels scolaires qui célèbrent pourtant les héros de l’Empire. Pourtant, cet homme a été général de brigade sous Napoléon Bonaparte. Il a combattu dans les Alpes, les Balkans, les steppes russes. Il a risqué sa vie pour la République, l’Empire, la France.

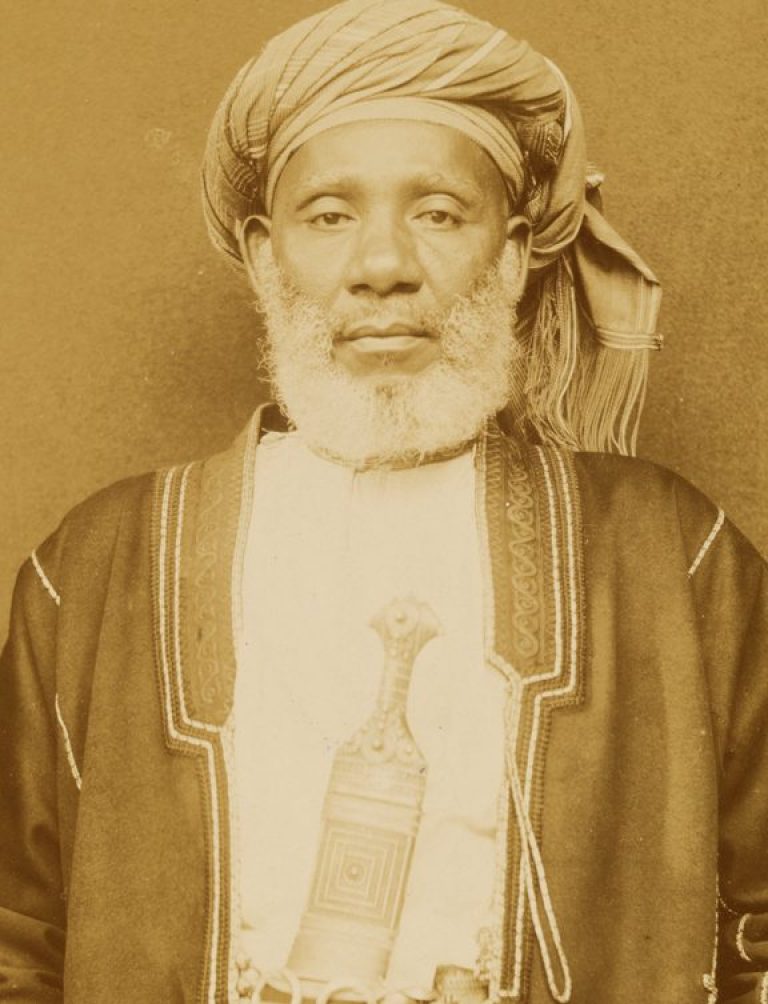

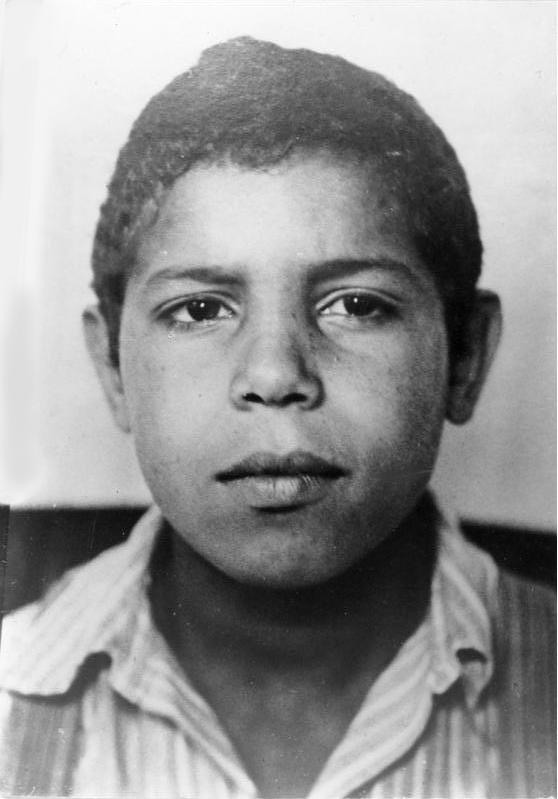

Son nom : Joseph Serrant, né libre de couleur à Saint-Pierre de la Martinique, fils d’une femme noire et d’un planteur blanc. Un destin que l’histoire officielle a préféré taire.

Pourquoi connaît-on Richepanse, ce général esclavagiste envoyé pour écraser les révoltés de Guadeloupe, et pas Joseph Serrant, son compatriote martiniquais, officier valeureux des armées républicaines ?

Pourquoi les descendants de Delgrès sont-ils honorés à Basse-Terre, mais pas ceux de Serrant à Fort-de-France ou à Paris ?

La réponse tient en un mot : couleur. Pas celle de l’uniforme, mais celle de la peau.

À travers Joseph Serrant, c’est une autre histoire de la France qui se dessine. Une histoire complexe, traversée par les lignes de faille du racisme, de la mémoire, de la citoyenneté. Une histoire que Nofi veut mettre en lumière : celle des soldats noirs de la République, souvent glorieux, toujours oubliés.

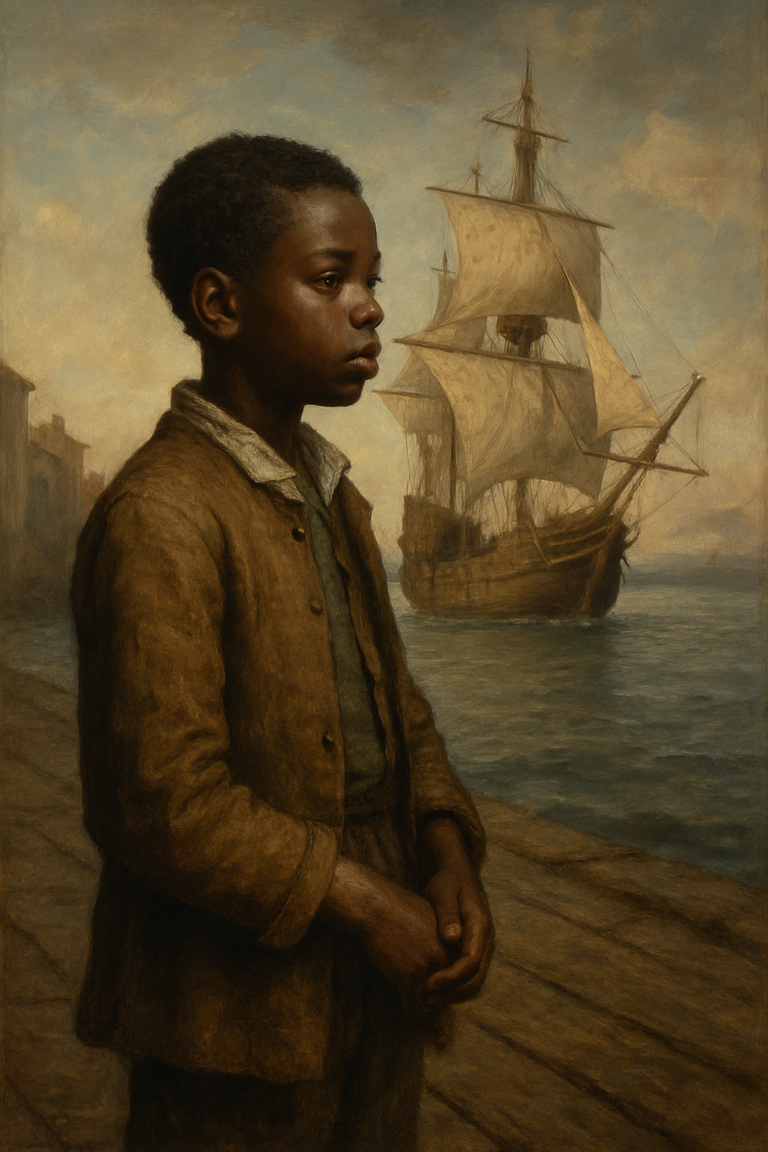

Naissance dans un monde clivé : Saint-Pierre, 1767

Quand Joseph Serrant naît le 10 janvier 1767 à Saint-Pierre, en Martinique, le monde colonial bat son plein. La ville, surnommée alors la « petite Paris des Antilles« , est un joyau de l’Empire français, prospère grâce à la canne à sucre… et au sang des esclaves.

Joseph est le fils d’un planteur blanc, Antoine Serrant, et d’une femme noire affranchie, Élisabeth. Ce qui fait de lui un « libre de couleur ». Une catégorie juridique à part, née du besoin de classer les êtres humains selon une hiérarchie raciale invisible mais rigide. Dans l’univers esclavagiste, même la liberté ne suffit pas à échapper à la domination : libre, certes, mais jamais égal.

Les libres de couleur, souvent éduqués, parfois propriétaires, mais toujours soupçonnés, vivent sur une ligne de crête. Trop noirs pour être blancs. Trop libres pour être dominés. C’est dans ce climat de tension raciale permanente que grandit Serrant, entre les privilèges relatifs de son père et les limites sociales imposées à sa mère.

En 1782, à 15 ans, il s’engage volontairement dans le régiment de Bouillé. Un geste audacieux dans une armée encore majoritairement blanche. Il combat lors de la campagne de la Dominique, en 1783, puis retourne à la vie civile en tant que cordonnier. Mais l’appel du combat, et surtout celui de la justice, le rattrape peu après.

C’est dans les années révolutionnaires que s’ouvrira la première grande fracture de son destin.

Révolution, exil et fraternité avec Delgrès

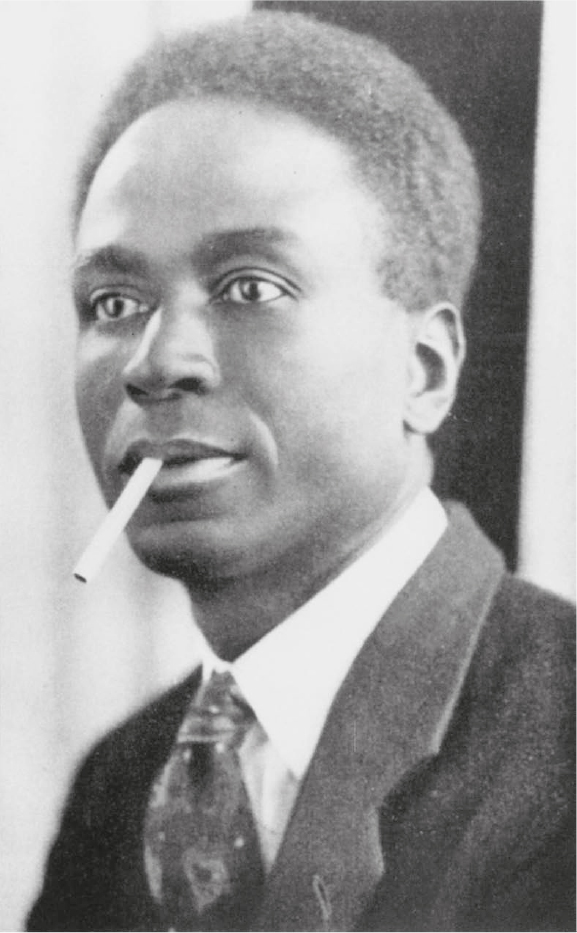

À la veille de la Révolution française, les libres de couleur des colonies attendent bien plus qu’un simple changement de régime. Pour eux, c’est la promesse d’une égalité longtemps déniée. Dans cette effervescence, Joseph Serrant rejoint la Garde nationale et s’engage dans les débats politiques. C’est là qu’il croise le chemin d’un autre libre de couleur martiniquais : Louis Delgrès.

Tous deux se retrouvent au Club des Dominicains, cercle politique à Saint-Pierre où s’élabore une pensée révolutionnaire métisse, inspirée des Lumières mais ancrée dans les douleurs coloniales. Ensemble, ils signent une pétition sur le statut des libres de couleur ; un acte courageux qui leur vaudra la répression. Menacés, ils prennent la fuite vers l’île de la Dominique, puis embarquent sur la frégate La Félicité à destination de Sainte-Lucie.

Le commandant Lacrosse, à bord, annonce l’abolition de l’esclavage et la mise en œuvre des droits de l’Homme. Mais cette proclamation, creuse et sans suite, révèle déjà les contradictions d’une République qui, au-delà des mots, peine à appliquer ses idéaux dans les colonies.

À Sainte-Lucie, Delgrès devient lieutenant, Serrant sous-lieutenant. Une fraternité militaire s’installe, tissée dans l’exil, la lutte et la conviction commune que l’homme noir libre doit être acteur de sa propre histoire.

C’est cette même conviction qui pousse Serrant à intégrer le 109e régiment d’infanterie, sous le commandement de Rochambeau. Nous sommes en 1794. Il y gagne ses galons de capitaine, mais est capturé par les Anglais lors des combats en Martinique. Envoyé en captivité à Plymouth, il sera échangé l’année suivante.

Son retour au combat marquera un tournant : Joseph Serrant, militaire expérimenté et engagé, va se battre pour une République qui hésite encore à reconnaître pleinement les siens.

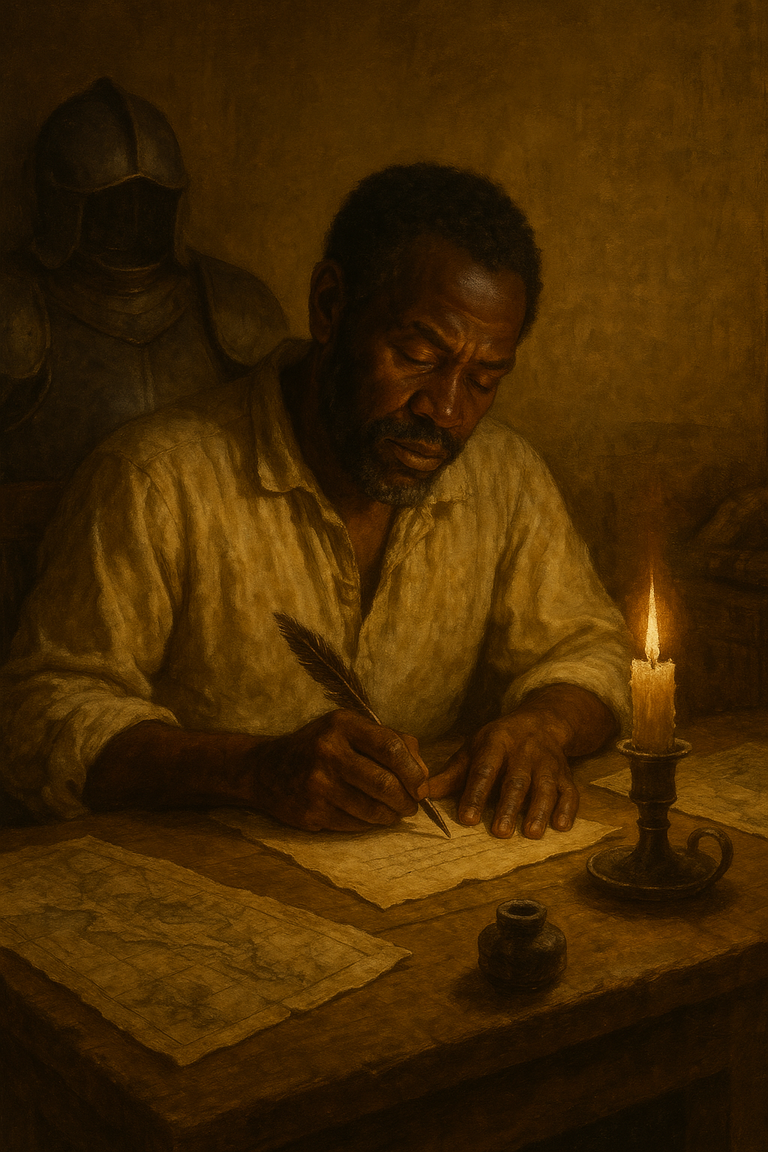

L’officier de la République : du combat antillais aux batailles d’Europe

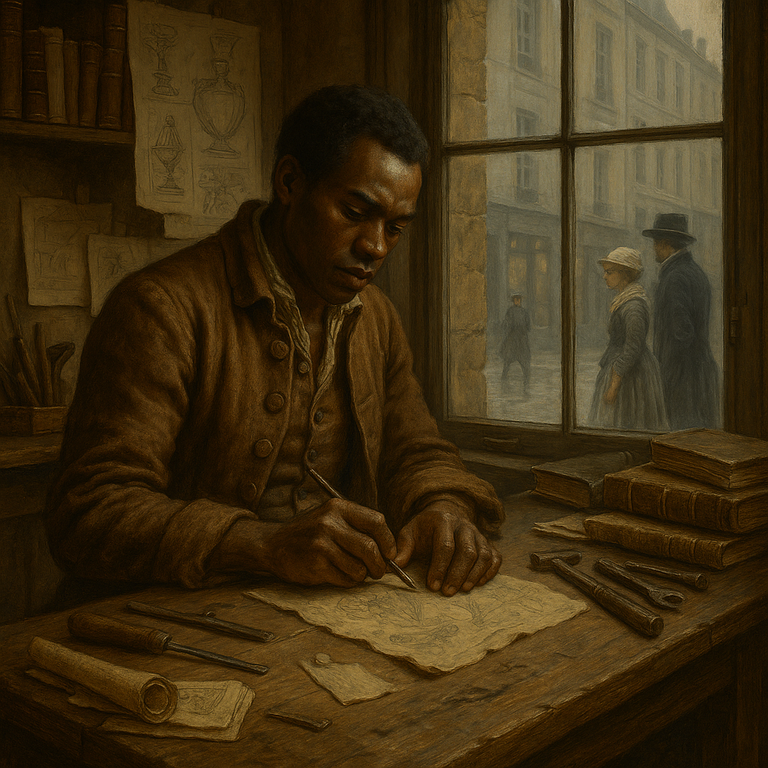

De retour en France, Joseph Serrant intègre la 106e demi-brigade, puis la 13e, avant de rejoindre l’armée d’Helvétie dans la 87e demi-brigade de ligne. Loin des Antilles, le soldat martiniquais s’illustre désormais dans les hautes Alpes suisses, les vallées piémontaises, les campagnes d’Italie. Le monde devient son théâtre de guerre.

Sous les ordres du colonel Armand Philippon, il participe aux campagnes des Grisons et du Valais, puis prend part aux combats du Piémont. Lors de la bataille de Murazzo, le 31 octobre 1799, il est grièvement blessé ; preuve, s’il en fallait, qu’il est de ceux qui tiennent la ligne, en première ligne.

En 1804, il est nommé commandant de la place d’Orbetello, sur la côte toscane. Serrant, noir, officier supérieur, chef d’un bastion stratégique… Une image rarissime dans les récits militaires français, et pourtant bien réelle. À une époque où le racisme institutionnel s’exprime à demi-mots, sa progression est un acte politique en soi. Il n’est pas un pion, il est commandant.

Envoyé en Dalmatie, il prend la ville de Curzola et défend le vieux Raguse. Là encore, ses talents de stratège et de meneur d’hommes font l’unanimité. Le 21 juin 1806, il est nommé chef de bataillon et reçoit la croix de chevalier de la Légion d’honneur. Pour l’Empire, c’est une décoration ; pour lui, c’est une preuve. Celle qu’un fils de mulâtresse peut, par l’excellence, arracher sa place dans une armée qui ne l’avait pas prévue.

Mais l’Europe ne lui laisse pas de répit. À la bataille de Gospich, il est blessé et capturé à nouveau. Libéré par échange, il prend la tête du 3e régiment de chasseurs croates, puis du 8e régiment d’infanterie légère, intégré à l’armée du prince Eugène de Beauharnais.

Lors de la campagne de Russie, il protège la cavalerie de Murat à la bataille d’Ostrovno. Il est blessé une fois de plus, décoré une fois de plus : officier de la Légion d’honneur, promu général de brigade en septembre 1812.

Prisonnier de la Bérézina, héros de la retraite

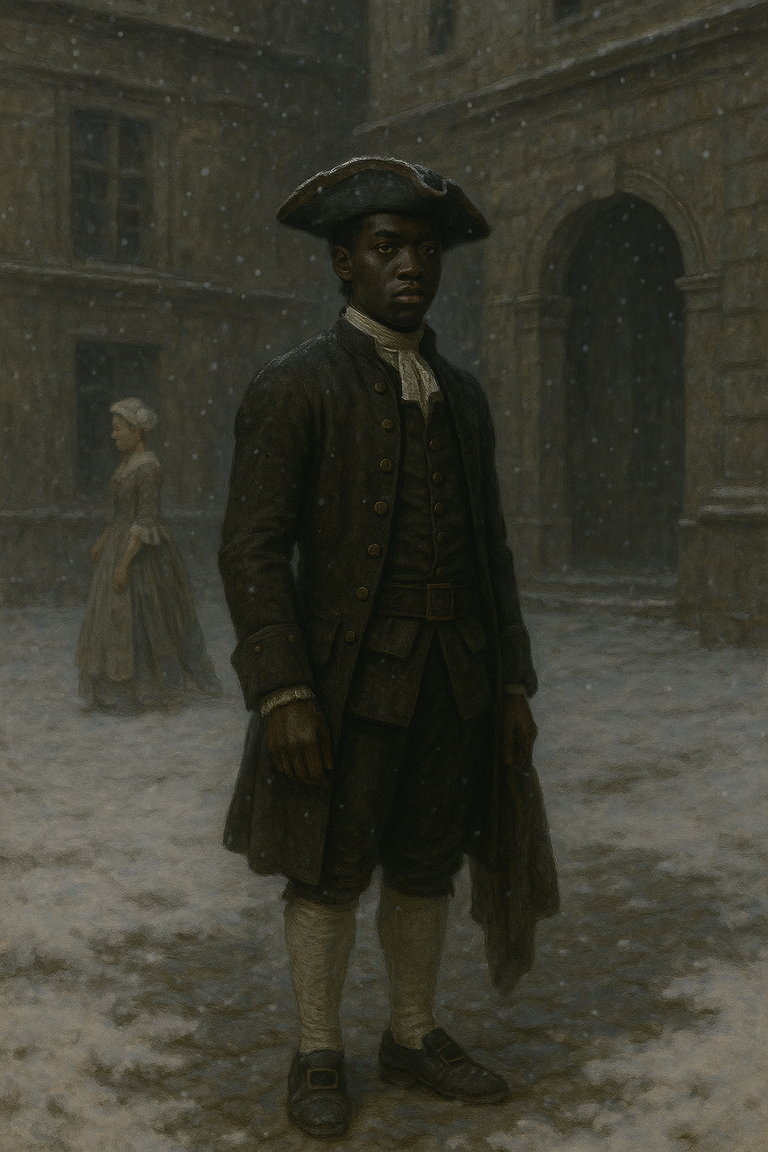

L’hiver 1812 est glacial. Les armées napoléoniennes s’enlisent dans les steppes russes. Le froid tue plus que les balles. Le général Joseph Serrant, désormais promu, commande un régiment harassé mais toujours debout. Il prend part à la terrible bataille de Maloyaroslavets le 24 octobre, tentative désespérée de forcer le passage vers le sud.

Un mois plus tard, dans l’enfer blanc de Vilnius, il est fait prisonnier le 9 décembre 1812. La retraite tourne à l’hécatombe. Mais là où d’autres sombrent dans la résignation, Serrant s’évade. Seul. Blessé. Sans armée. Il traverse la Pologne en hiver, franchit les lignes ennemies et parvient, miraculeusement, à rejoindre le prince Eugène à Magdebourg. Cet épisode, digne d’un roman de guerre, est l’un des plus méconnus de sa vie, et pourtant, il scelle sa légende.

Un Noir évadé des geôles russes, rescapé de la retraite de Russie, reprenant du service comme si de rien n’était ? Voilà de quoi bousculer l’imaginaire militaire français, encore dominé par les figures blanches et aristocrates du Premier Empire.

De retour en France, il est placé en convalescence, mais ne reste pas longtemps à l’écart. En janvier 1814, il reprend les armes dans la 7e division militaire, aux côtés du général Dessaix. En Savoie, il mène plusieurs opérations : prise d’Annecy le 24 février, victoire aux Gorges des Usses, combat de Saint-Julien, nouvelle reconquête d’Annecy le 23 mars. Son efficacité tactique est indéniable.

Le 20 juin 1814, il est mis en non-activité, et reçoit, en novembre, la croix de chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis. Une décoration monarchique pour un républicain de la première heure ? L’ironie de l’histoire ne l’a pas épargné.

Une fin de carrière sous surveillance raciale

Malgré son impressionnante carrière militaire (campagnes révolutionnaires, campagnes impériales, blessures au front, évasion de Russie, prises de ville en Savoie) Joseph Serrant n’obtient jamais pleinement la reconnaissance qu’un général de son envergure aurait dû recevoir. Pourquoi ? Une raison, simple et implacable : sa couleur de peau.

En 1815, durant les Cent-Jours, il est à nouveau mobilisé, affecté à Lyon auprès du général Puthod. Mais à la Restauration, le vent tourne. Les monarchistes reviennent au pouvoir et nettoient les rangs de l’armée des hommes liés à la Révolution. Serrant est mis en non-activité dès août 1815, puis reclassé « disponible » en 1818, avant d’être définitivement admis à la retraite en 1825.

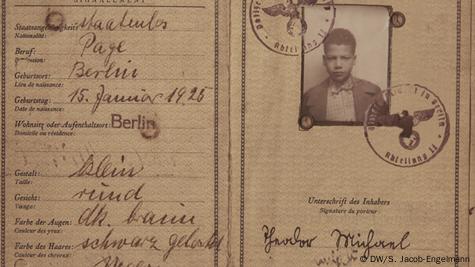

Plus grave encore : il est victime d’une véritable enquête de race. Ayant demandé que son titre de baron de l’Empire soit confirmé par Louis XVIII, il est confronté à un refus motivé par une enquête administrative sur ses origines métisses. Le roi rejette sa demande, considérant qu’un « nègre », même général, ne saurait prétendre à la noblesse impériale.

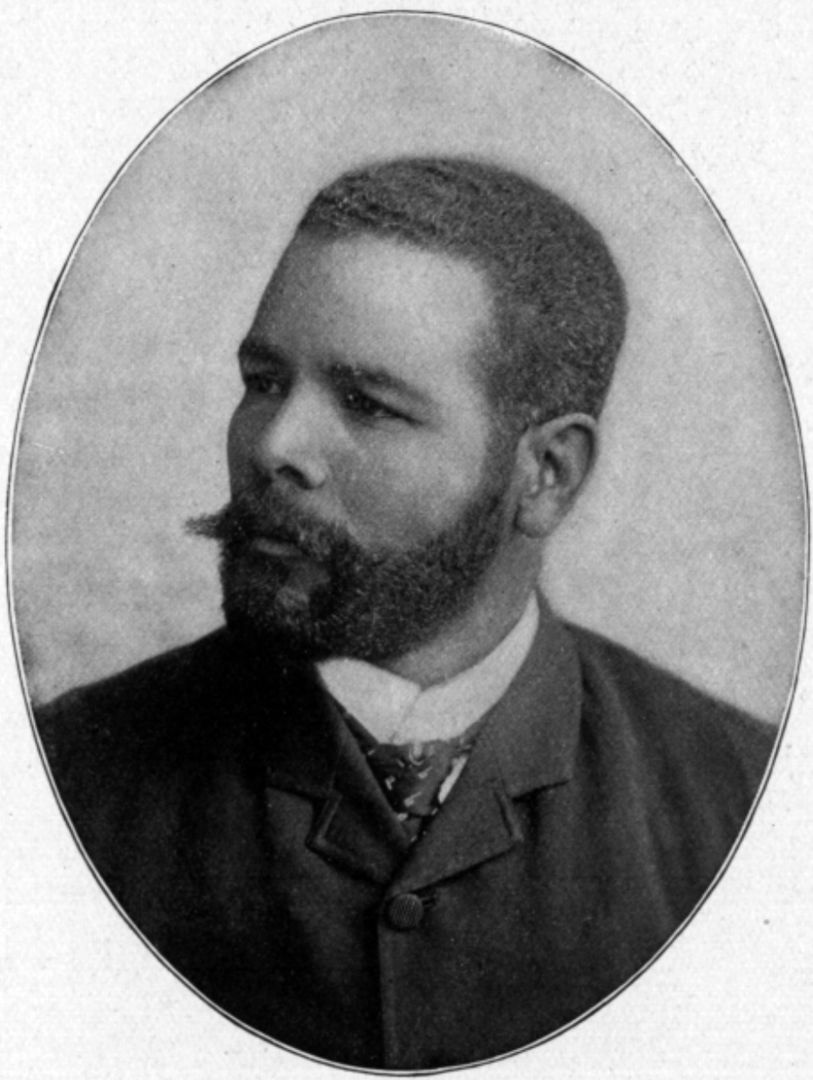

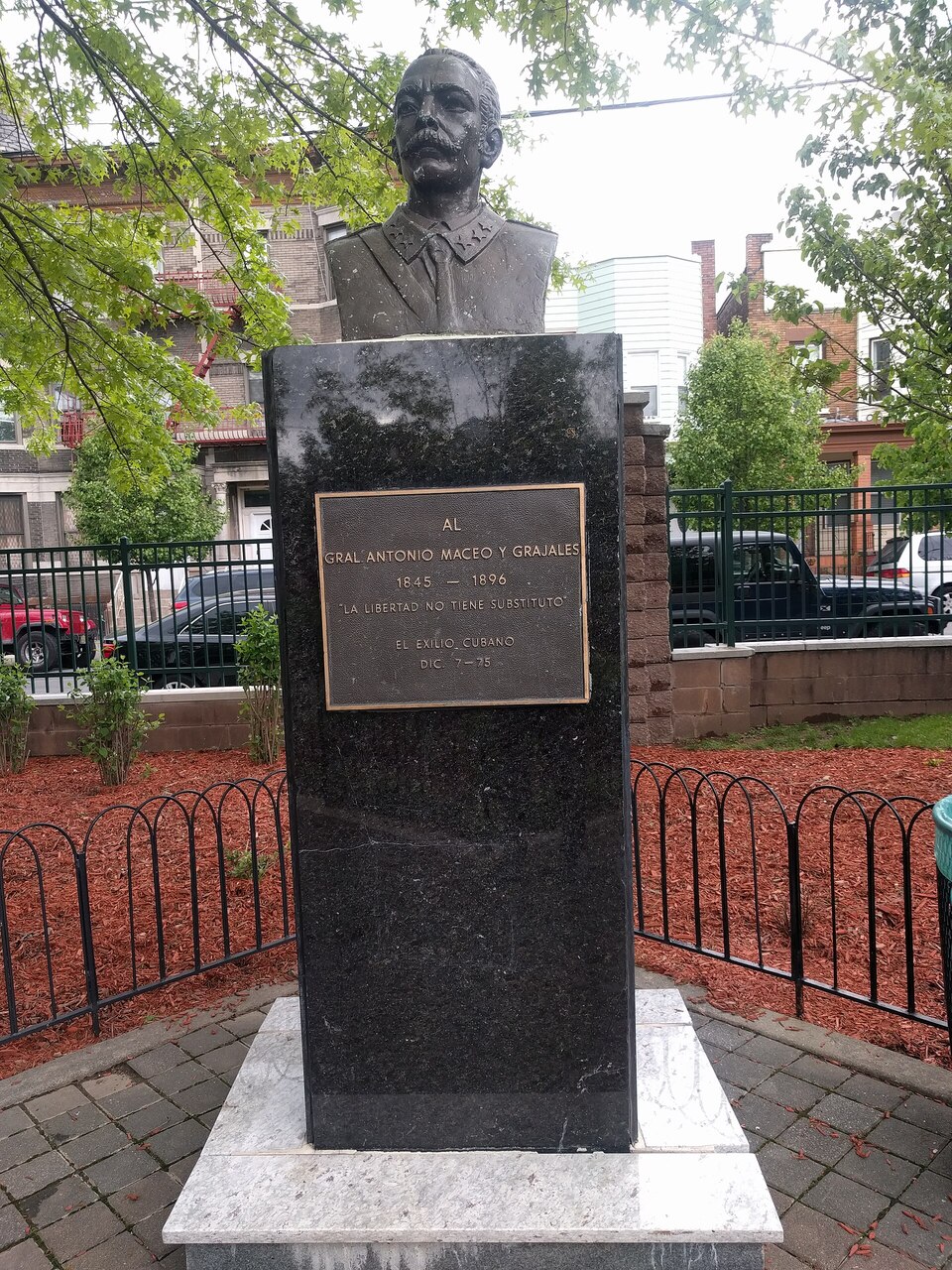

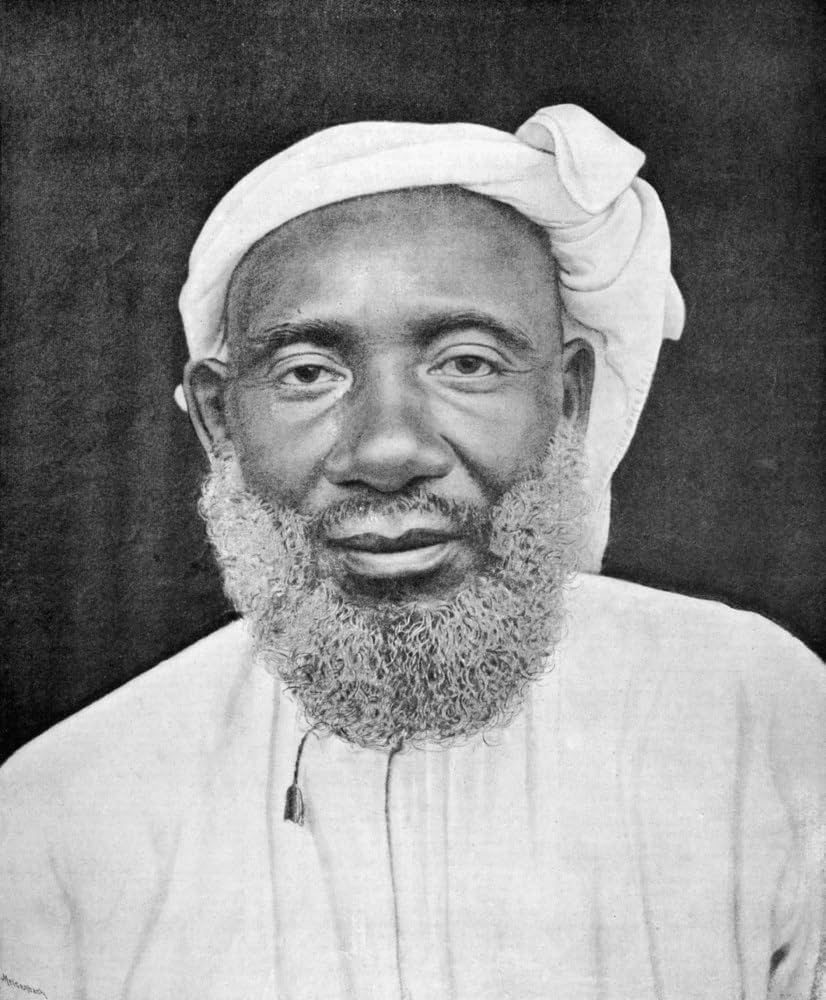

Le général Joseph Serrant meurt à Clermont-Ferrand le 7 novembre 1827, dans une certaine indifférence officielle. Aucun monument, aucune avenue ne lui rend hommage. Pourtant, il fut le seul général noir de l’armée napoléonienne, un homme qui avait franchi tous les obstacles (sociaux, militaires, raciaux) pour servir la République puis l’Empire. Il finit oublié de la mémoire nationale, enseveli sous les couches de silences post-coloniaux.

Le fantôme martiniquais de l’Empire

Dans les livres d’histoire de France, Joseph Serrant est un absent. Ni les manuels scolaires, ni les commémorations militaires ne citent son nom. Comme si le parcours exceptionnel d’un homme noir général sous Napoléon dérangeait une certaine lecture de l’histoire nationale ; celle qui ne veut pas se souvenir que des hommes des colonies ont versé leur sang pour une République qui les méprisait.

Mais depuis peu, des voix se lèvent pour réhabiliter cette figure. En 2015, l’ouvrage Le Nègre de Napoléon de Raymond Chabaud jette une lumière neuve sur son destin, en rappelant l’ampleur de son engagement et l’injustice de son oubli. Des chercheurs antillais, des historiens de la mémoire postcoloniale, des citoyens martiniquais engagés demandent que le nom de Serrant soit inscrit aux côtés des héros de la nation. Certains proposent même de rebaptiser une rue à Saint-Pierre, sa ville natale, ou d’élever une statue sur les hauteurs de la Martinique.

Car Serrant n’est pas qu’un général oublié, il est aussi un symbole. Un symbole de ce que les Noirs libres pouvaient accomplir dans un monde blanc hostile, un symbole de la contradiction entre les idéaux républicains et la réalité raciste de l’époque. Il incarne, enfin, la mémoire combattante d’une diaspora afrodescendante que la France a trop longtemps effacée de son récit national.

Il est temps de le sortir du silence. De faire du général Joseph Serrant une figure d’émancipation et de résistance, une étoile noire dans la constellation troublée de l’histoire impériale.

Redonner chair à l’histoire, pour une mémoire pleine et entière

L’histoire de Joseph Serrant, c’est celle d’un homme de chair et de feu, martiniquais, noir, libre, militaire, oublié. Mais c’est surtout celle d’une société française incapable de faire pleinement mémoire des siens lorsqu’ils déjouent les catégories attendues. En intégrant les rangs de l’armée républicaine, puis impériale, en gravissant tous les échelons jusqu’au grade de général de brigade, Serrant a brisé les murs d’un ordre racial que la France révolutionnaire proclamait aboli mais qu’elle pratiquait encore avec zèle.

Ce que son parcours révèle, c’est une autre histoire de France. Une histoire dans laquelle les colonies ne sont pas des marges, mais des creusets de courage, d’engagement, de loyauté et d’intelligence. Une histoire dans laquelle les Noirs ne sont pas les bénéficiaires d’une prétendue générosité républicaine, mais les acteurs, les belligérants, les martyrs et les architectes d’une nation qu’ils ont servie sans renier leurs origines.

Dans un monde où les héritages sont encore l’objet de lutte, réhabiliter Joseph Serrant, ce n’est pas seulement corriger un oubli : c’est affirmer que l’histoire noire de France existe, qu’elle est complexe, héroïque, douloureuse — et digne.

Et si demain, dans une école de Fort-de-France ou de Clermont-Ferrand, un enfant levait la main pour dire :

« Moi, je veux être comme Joseph Serrant »,

alors peut-être qu’une page neuve de la mémoire française pourrait enfin s’écrire.

Sources

- Service Historique de la Défense (SHD), Vincennes – Dossier militaire de Joseph Serrant, Cote SHD: 7 Yd 1379

- Raymond Chabaud, Le Nègre de Napoléon : Joseph Serrant, seul général noir de l’Empire, Paris, HC Éditions, 2015

- Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux de la Révolution et de l’Empire (1792–1814), Paris, Saffroy, 1934

- Abbé Paul Pisani, La Dalmatie de 1797 à 1815 – Épisode des conquêtes napoléoniennes, Librairie Picard, 1893

- A. Louis Abel, Les libres de couleur en Martinique – Tome II (1789-1802), L’Harmattan, 2012

- Frédéric Régent, Esclavage, métissage, liberté : La Révolution française en Guadeloupe, 1789-1802, Grasset, 2004