Cent ans. Ce 27 août 2025 ne célèbre pas seulement une date : il rend visible l’invisible, le travail patient d’une éditrice qui a tenu la barre d’un continent de papier quand l’enthousiasme s’étiolait et que les vents tournaient. Christiane Yandé Diop n’a pas cherché la lumière : elle a choisi l’infrastructure. Et c’est ainsi qu’elle a fait œuvre.

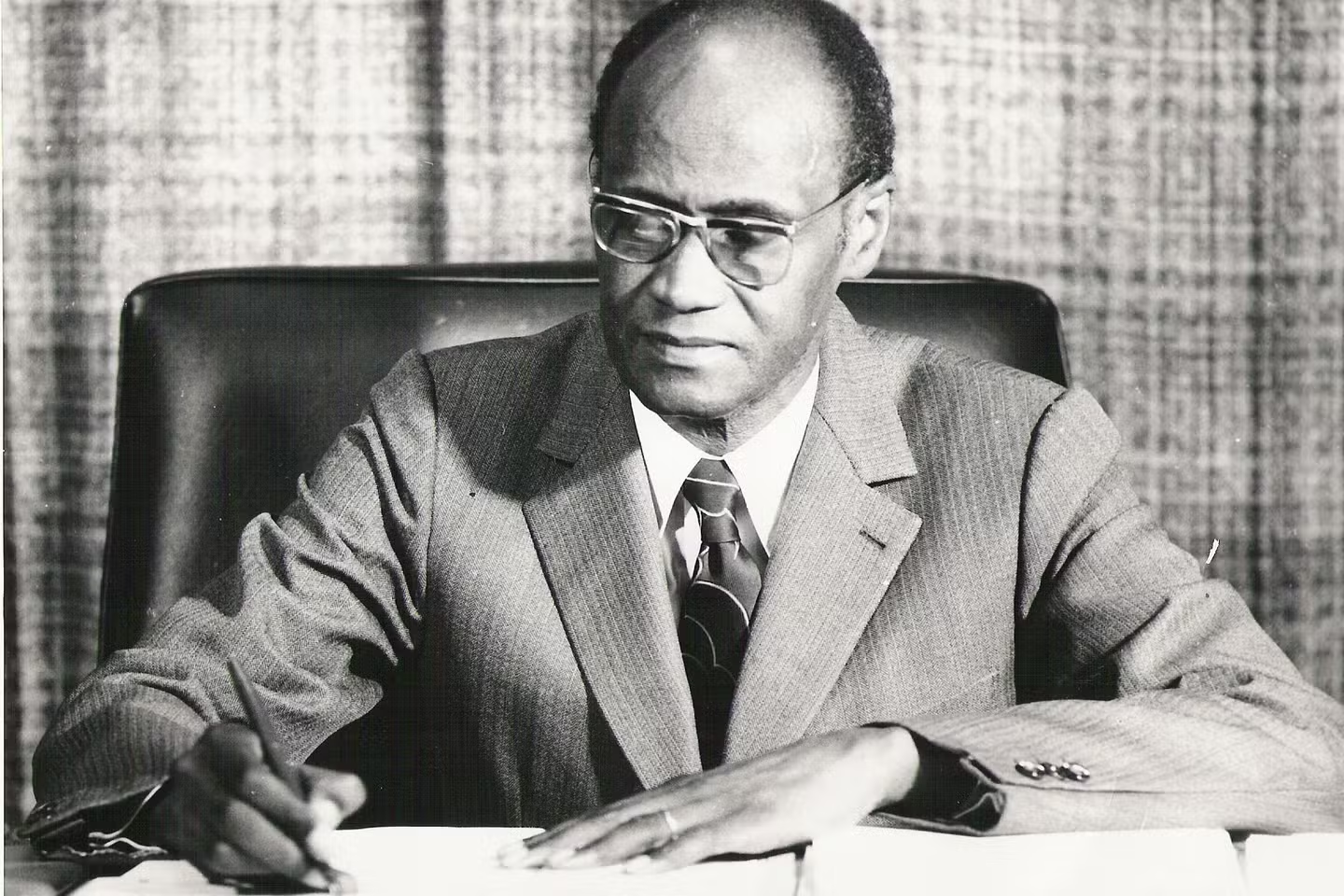

Christiane Yandé Diop : 100 ans de Présence Africaine

Née à Douala le 27 août 1925, fille d’un agent des chemins de fer, elle grandit à la jonction des voies ; celles qui relient, qui transportent, qui distribuent. La biographie dira l’essentiel : Sénégalaise, épouse d’Alioune Diop, elle deviendra après la mort de celui-ci la directrice de la maison et de la revue Présence Africaine. Voilà les faits, sobres, mais décisifs : naissance, ancrage, transmission, responsabilité. Et tout est déjà contenudans cet enchaînement, car il n’est pas de culture sans continuité, pas d’école sans maison, pas de postérité sans intendance.

On parle volontiers des grands congrès, des écrivains, des manifestes. On évoque moins la comptabilité, les délais d’imprimeur, la chaîne du livre, les réassorts, les droits étrangers, les rapports avec les libraires. Pourtant, c’est là que se fabrique la durée. À partir de 1980, au moment précis où l’éditeur mythique disparaît, il fallait empêcher que tout s’effondre ; la marque, le fonds, la librairie, les lecteurs. Christiane Yandé Diop a assumé cette gouvernance de crise, non pas en changeant la vocation de Présence Africaine, mais en l’institutionnalisant au sens le plus plein : la faire tenir, donc la rendre transmissible. De l’enthousiasme fondateur, elle a tiré une méthode ; de la ferveur, une discipline ; des auteurs, un catalogue capable de demeurer lisible au-delà des conjonctures. Elle a dirigé, c’est-à-dire choisi, refusé, réédité, relancé, consolidé. On ne tient pas une maison sans arbitrer : elle l’a fait, calmement, sans joute publique, en privilégiant l’ensemble plutôt que l’exception.

La tentation, dans l’histoire intellectuelle, est de ne retenir que les noms au frontispice. C’est ignorer le rôle des structures. Les idées ne voyagent qu’à la condition d’avoir des vaisseaux (revues, maisons, librairies, réseaux de diffusion) et des capitaines qui acceptent d’être jugés au résultat : la disponibilité d’un titre dix ans plus tard, la tenue d’une collection, la continuité d’un lectorat. Quand d’autres maisons nées des mêmes élans anticoloniaux se sont dissipées, Présence Africaine a continué d’exister concrètement : portes ouvertes, tables garnies, commandes servies, droits gérés, auteurs suivis. C’est cela, diriger : transformer un panthéon en infrastructure.

Qu’on s’entende : le rôle d’une directrice n’est pas de faire la révolution à chaque saison, mais de s’assurer que la révolution (au sens de rotation régulière) continue : que les classiques de la pensée noire restent disponibles, qu’ils se réimpriment, qu’ils circulent entre Paris, Dakar, Fort-de-France, Cotonou, Abidjan, Montréal. Que les jeunes lecteurs puissent entrer par une porte claire, puis une autre, puis une autre encore. Il y a, dans cette fidélité, une vision de la culture comme service public de la mémoire, non comme événement. Le « spectaculaire » appartient aux débuts ; la pérennité appartient à ceux qui restent. Depuis 1980, c’est Christiane Yandé Diop qui est restée.

Les distinctions officielles disent quelque chose de cet état de service : chevalier de la Légion d’honneur à l’Élysée le 8 avril 2009 ; grand-croix de l’Ordre national du Lion du Sénégal le 2 novembre 2019, remise par le président Macky Sall ; officier de la Légion d’honneur à l’Hôtel de Ville de Paris le 18 octobre 2021, en présence de George Pau-Langevin. Ce chapelet protocolaire, chez d’autres, serait décoratif ; ici, il signale une évidence : on a reconnu non un nom, mais une fonction civilisationnelle – garder, transmettre, donner forme durable à un corpus sans lequel notre champ intellectuel aurait perdu sa colonne vertébrale.

Faut-il rappeler que Présence Africaine n’est pas seulement un catalogue, mais une maison au sens fort, avec sa librairie, ses habitudes, ses lecteurs, ses allées et venues ? Une maison qui, par-delà les modes, a maintenu l’accès à des textes devenus canoniques autant que frondeurs. Cette continuité n’a rien d’automatique : elle est la résultante d’une économie tenue, d’une logistique maîtrisée, d’une politique de réédition intelligente et d’une diplomatie quotidienne avec les imprimeurs et les diffuseurs. On ne peut pas comprendre l’apport de Christiane Yandé Diop si l’on refuse de voir que l’édition est d’abord un métier ; qu’il y faut des vertus prosaïques : exactitude, constance, prudence, fermeté. Là où tant d’éditeurs confondent agitation et action, elle aura préféré la rigueur.

Les récits héroïsants aiment les premiers plans. Il faut aussi regarder les seconds plans ; ceux sans lesquels l’image n’a pas de profondeur. En l’occurrence, la profondeur porte un nom : continuité éditoriale. L’après-1980 aurait pu être la décennie de l’essoufflement ; elle a été, pour Présence Africaine, celle de la consolidation. C’est une leçon d’histoire : la pensée ne survit pas par la seule force des slogans, mais parce que quelqu’un s’occupe des réimpressions, du stock, des droits, des comptes. En cela, l’itinéraire de Christiane Yandé Diop (de Douala aux responsabilités parisiennes, de la discrétion à la reconnaissance) dit quelque chose de l’Afrique lettrée : elle ne se réduit pas au geste inaugural, elle construit des institutions qui durent.

On objectera peut-être la « centralité parisienne », l’angle de la diaspora, l’éternel procès fait aux maisons qui, depuis la rive gauche, prétendent parler au nom d’un continent polyphonique. Objection entendue ; mais l’on ne mesure pas l’utilité historique d’un outil en niant le point d’où il opère. Présence Africaine n’a pas été un poste de douane, mais un pont ; une plateforme où l’Afrique et ses diasporas se sont lues elles-mêmes, se sont répondues, se sont corrigées. Et qu’on le veuille ou non, ce pont a tenu, parce qu’une directrice s’est obstinée à en vérifier chaque jour les rivets.

Les hommages médiatiques, quand ils existent, disent ce qu’ils peuvent. RFI, dans En sol majeur, a consacré à Christiane Yandé Diop un portrait chaleureux, à la mesure de son œuvre : c’est la radio, souvent, qui sait entendre ce que la presse ne voit pas. Au-delà, l’important demeure : que l’on lise. Que l’on circule dans ce catalogue, que l’on s’y arrête, que l’on y revienne. Les décorations, les cérémonies, les « centenaires » passent ; les livres restent ; lorsque quelqu’un veille sur eux.

Revenir à la biographie, pour conclure, c’est revenir au noyau : Douala, 1925 ; la vie qui s’ouvre entre Afrique et France ; l’alliance avec Alioune Diop ; la relève assumée ; les décennies de direction ; la reconnaissance tardive, mais incontestable. Rien d’emphatique, rien de théâtral : une ligne tenue, une maison tenue, une mémoire tenue. En ce 27 août 2025, il ne s’agit pas de fabriquer une statue, encore moins un mythe. Il s’agit de nommer la qualité d’un geste : tenir pour que d’autres puissent penser. Dans le monde des idées, on confond trop vite la brillance et la puissance ; or la puissance, ici, a pris la forme d’une fidélité.

À sa manière, Christiane Yandé Diop a montré ce qu’est une politique du livre : non la quête du coup, mais l’entretien d’une écologie ; non la fascination pour le nouveau, mais l’art de tenir le fonds ; non l’invective, mais la preuve ; la preuve par la disponibilité, par la constance, par la relecture rendue possible. C’est pourquoi son centenaire est plus qu’un repère. C’est un rappel à l’ordre : sans maisons, pas de mouvements ; sans direction, pas d’école ; sans cette obstination concrète, pas d’héritage. Et si l’on veut mesurer la portée d’une vie, qu’on ouvre un des volumes de Présence Africaine, simplement. Si le livre est là, lisible, à sa place sur la table, c’est qu’une directrice a fait son travail.

Sources

- Fonkoua, Romuald-Blaise. 2001. Présence Africaine: une tribune, un mouvement, un réseau. Paris : Karthala.

- Mbaye, Babacar. 2017. The Pan-African Publishing and the African Diaspora in Europe. New York : Routledge.

- Mudimbe, Valentin-Yves. 1992. The Surreptitious Speech: Présence Africaine and the Politics of Otherness, 1947–1987. Chicago : University of Chicago Press.

- “Présence africaine (revue).” Wikipédia, dernière modification 2025.

- “Christiane Yandé Diop.” Notice biographique dans Gotha Noir d’Europe. Paris : CNRS Éditions, 2009.

- RFI. 2019. En Sol Majeur – Christiane Yandé Diop : Directrice de Présence Africaine. Paris : Radio France Internationale. [Podcast et transcription disponibles].

- Légifrance. 2021. Décret du 31 décembre 2020 portant promotion et nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur. Journal officiel de la République française, 1er janvier 2021.

- Présidence du Sénégal. 2019. Remise des insignes de Commandeur de l’Ordre national du Lion à Mme Christiane Yandé Diop, 2 novembre 2019. Communiqué officiel.

- Présence Africaine. 2025. Librairie Présence Africaine – 25 bis rue des Écoles (Paris). Site institutionnel.