Au fil des siècles, l’île que nous appelons aujourd’hui “Martinique” a porté au moins trois noms différents : Jouanacaera, Madinina/Madiana et Martinica. Ces toponymes successifs (amérindien, mythologique et européen) traduisent la rencontre entre les peuples premiers, les légendes caribéennes et l’expansion européenne. Plus qu’un simple étymon, “Martinique” est le reflet d’une histoire plurielle et d’une identité profondément ancrée dans la Caraïbe.

Avant l’arrivée des Européens, les Kalinagos (ou “Caraïbes”) désignaient l’actuelle Martinique sous le nom de Jouanacaera (ou Ioüanacéra / Wanakaéra selon les transcriptions).

Ce terme se décompose en deux éléments de la langue caribe :

- ioüana = iguane

- caéra = île

Jouanacaera signifie donc littéralement « l’île aux iguanes ». Cette appellation, fondée sur l’observation directe de la faune locale, témoigne d’une relation intime entre les premiers habitants et leur environnement. L’iguane, animal omniprésent dans les forêts et mangroves, jouait un rôle important dans l’alimentation et le symbolisme amérindien : il incarnait la résistance au climat tropical et la capacité à se fondre dans des milieux hostiles.

Parallèlement, les Taïnos d’Hispaniola parlaient d’une île mythique nommée Mantinino : selon eux, elle était peuplée uniquement de femmes guerrières, sortes d’Amazones. Ce nom légendaire a donné naissance à la toponymie de plusieurs îles de l’arc antillais, dont la Martinique. Les transcriptions ont évolué :

- Mantinino → Madiana / Madinina → l’île aux femmes

- Par assimilation et déformation populaire, Madinina est devenu Madinina.

Une interprétation poétique associe Madinina à « l’île aux fleurs », en raison de la végétation luxuriante et multicolore qui a ébloui les premiers visiteurs européens. Qu’elle tire son origine du souvenir d’Amazones ou de la splendeur florale, cette version fait de la Martinique un lieu à la fois mythique et charnel, où la nature et la légende se superposent.

C’est le 15 juin 1502, lors de son quatrième et dernier voyage, que Christophe Colomb accoste réellement sur les côtes de l’île. Il l’avait aperçue dès le 11 novembre 1493, jour de la Saint-Martin (évêque de Tours, fêté traditionnellement ce jour-là). En mémoire de cette coïncidence calendaire, il la baptisa “Martinica” ou “Martinino”.

Ainsi naît la troisième origine du nom moderne :

- Martinica / Martinino → Martinique (forme francisée par analogie avec la Dominique voisine).

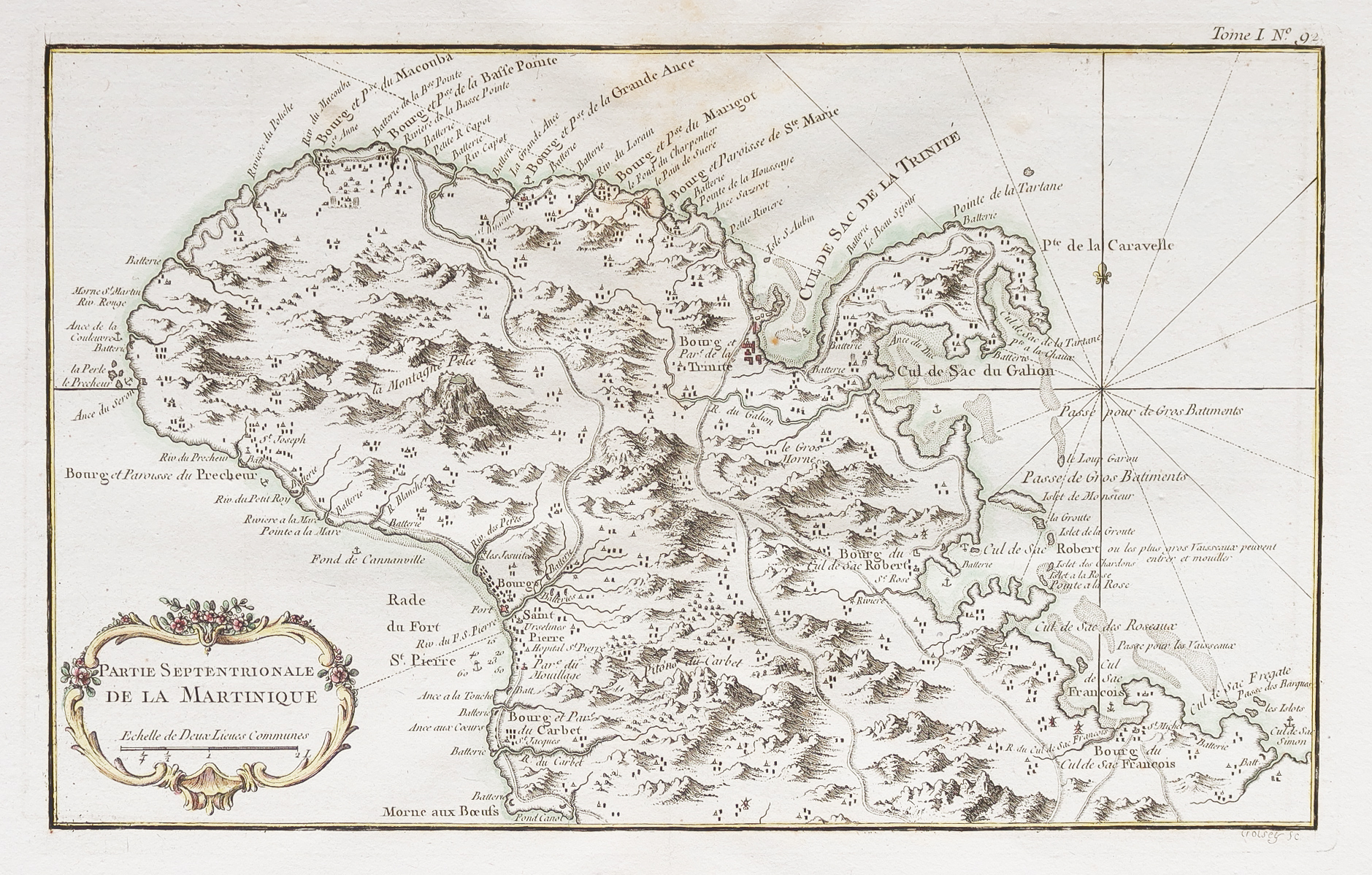

Colomb n’était pas le premier Européen à “découvrir” l’île, mais il fut celui qui fixa officiellement son toponyme dans les annales de la Couronne espagnole, avant qu’elle ne passe progressivement sous domination française à partir de 1635.

La cohabitation de ces trois noms – Jouanacaera, Madinina et Martinica ; a produit un chemin toponymique complexe :

- Amérindien (Jouanacaera) → reconnaissance de la réalité géographique.

- Mythique/legendaire (Madinina/Mantinino) → marqueur de la dimension spirituelle et symbolique.

- Européen (Martinica) → insertion dans l’imaginaire chrétien et impérial.

Au XVIIᵉ siècle, les colons français, influencés par les cartes espagnoles et la phonétique taïno-caraïbe, adoptent Martinique. Ce nom, déjà courant chez les marins, s’impose rapidement :

- Il évoque la fête de Saint-Martin (une figure reconnue dans le catholicisme).

- Il se distingue clairement de la Dominique voisine (île “Marie-Therese”), évitant la confusion.

- Il conserve un écho des noms amérindiens grâce à la sonorité en “-inique”, proche de Madinina.

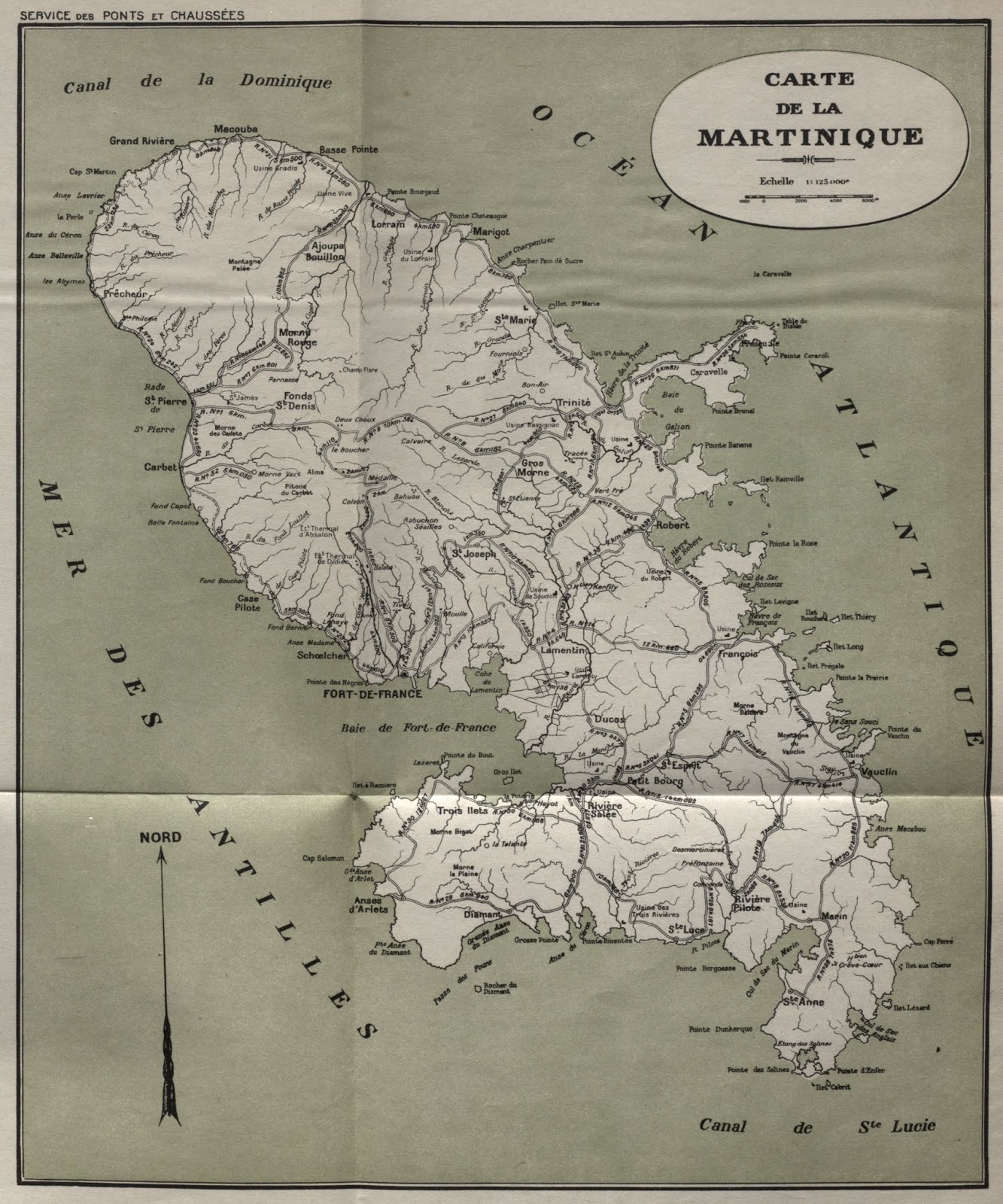

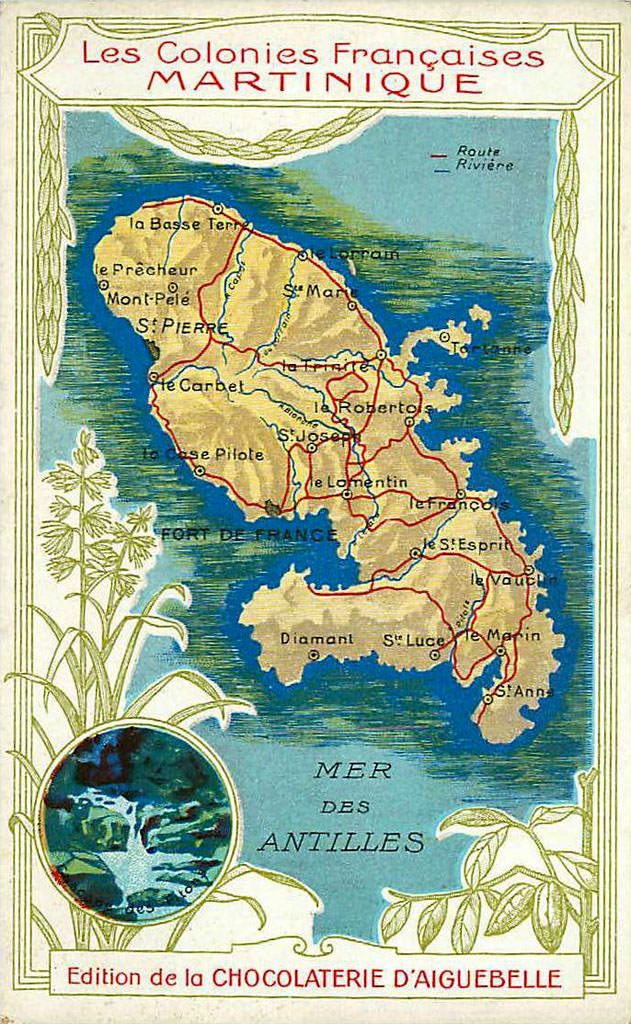

Sur les cartes marines du XVIIᵉ–XVIIIᵉ siècle, Martinique apparaît désormais de façon stable, tandis que les formes anciennes s’effacent progressivement.

En parallèle à l’usage français, un créole martiniquais se développe, héritier de la langue caribe, du français et des langues ouest-africaines importées :

- Matinik ou Matnik sont les formes courantes en créole, qui conservent la racine “Mati(n)-” et le suffixe toponymique proche de la forme originelle amérindienne.

- Ce créole toponyme souligne la continuité culturelle : même après la colonisation, la mémoire taïno et kalinago subsiste dans la langue.

Aujourd’hui, la collectivité territoriale unique de Martinique reconnaît officiellement Matinik comme une des graphies du nom de l’île, inscrite sur de nombreux panneaux routiers et supports touristiques.

La Martinique est aujourd’hui :

- Collectivité territoriale unique de la République française (substituant département et région).

- Région ultrapériphérique de l’Union européenne.

- Membre associé de la CARICOM, de l’OECO, de l’AEC et de la CEPALC.

- Réserve de biosphère UNESCO (terrestre et marine) depuis 2021.

- Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la Montagne Pelée et les Pitons du Nord depuis 2023.

Sa population de 361 019 habitants (INSEE, 2022) parle le français et le créole, vivant d’un mélange culturel où se retrouvent héritage amérindien, africain et européen.

Sources

- Armand Nicolas, Histoire de la Martinique, Tome 1 : des origines à 1848, Ed. L’Harmattan, 1996.

- Alfred Métraux, La langue des Caraïbes insulaires, Journal de la Société des Américanistes, 1938.

- Jean-Luc Bonniol, La couleur comme maléfice : colonialisme et identités culturelles dans la Caraïbe, Albin Michel, 1992.

- Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, UNESCO, 1952.