Compère Lapin n’est pas qu’un héros de contes pour enfants. C’est une mémoire vive, une ruse incarnée, un fil narratif qui relie les savanes africaines, les plantations antillaises et les studios de Hollywood. Derrière son pelage se cache une histoire de migration forcée, de résistance invisible, et d’imagination comme arme. Voici le parcours d’un lapin devenu universel.

Compère Lapin ou l’art de survivre en riant

On pourrait croire qu’il s’agit d’un simple lapin. Un personnage de fable, farceur, tout droit sorti d’un imaginaire enfantin. Mais Compère Lapin, dans la tradition orale des Antilles françaises, n’est pas là pour amuser la galerie. Il est là pour dire l’essentiel sans en avoir l’air. Il est ce témoin masqué d’une mémoire collective, ce trublion tissé de douleur et de dérision, de ruse et de rachat.

Né peut-être au cœur de la savane sénégalaise sous les traits du lièvre Leuk, débarqué dans les plantations par les cales esclavagistes, réincarné ensuite à la Nouvelle-Orléans sous le nom de Br’er Rabbit, jusqu’à sa mutation en Bugs Bunny dans les studios californiens ; Compère Lapin a traversé les siècles et les empires sans jamais cesser de sourire. Un sourire narquois, survivant, insolent.

Car derrière les ricanements et les grimaces, ce personnage incarne bien plus qu’un folklore. Il incarne une stratégie culturelle. Une manière noire et créole de penser le monde en le contournant. De défier le pouvoir sans jamais l’affronter de face. De rester debout, même acculé.

Compère Lapin, c’est le triomphe du faible par l’intelligence. C’est la revanche du dominé par l’imagination. C’est un mythe vivant, qui court encore, aujourd’hui, dans les récits d’enfants, les archives de l’esclavage, et jusqu’aux recoins des mémoires numériques.

L’Afrique en goguette (naissance d’un fripon génial)

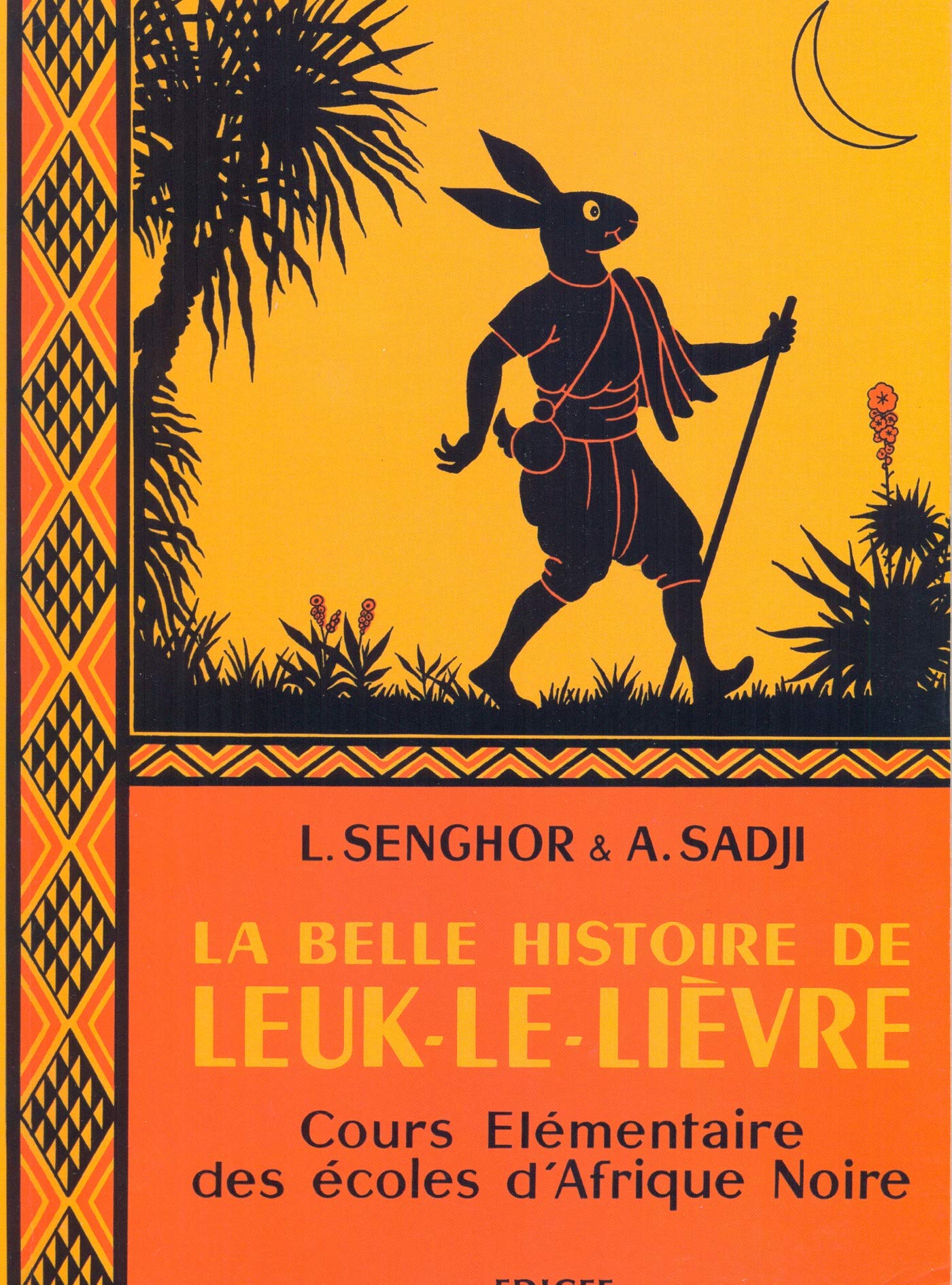

Avant d’être Compère Lapin, héros des contes antillais, il fut Leuk. Un lièvre, pas n’importe lequel. Un animal frêle, à la démarche sautillante, mais doté d’un cerveau affûté comme une lame. Dans la tradition wolof du Sénégal, Leuk n’est pas une simple bête : il est la ruse incarnée, le survivant de toutes les impasses, le malin que rien n’écrase. Là où les autres animaux suivent, Leuk dévie. Il ne cherche pas la confrontation, il la contourne.

Son principal rival ? Bouki, la hyène. Une créature lourde, goinfre, pathétiquement naïve. Dans les récits africains, l’affrontement est quasi rituel : Bouki croit, Leuk piège. Bouki se gave, Leuk rit. À chaque tour, le lièvre triomphe, non parce qu’il est le plus fort ; mais parce qu’il comprend les règles du jeu mieux que tout le monde. Et surtout, parce qu’il sait quand les trahir.

Cette dynamique entre ruse et naïveté ne se limite pas à l’Afrique de l’Ouest. Chez les Mossis du Burkina Faso, on la retrouve sous une autre forme : m be soaambe, le lièvre malin, affronte m ba katre, la hyène bornée. Deux archétypes, deux visions du monde. L’un rusé par nécessité, l’autre condamné par excès d’appétit. Le duel est moral, presque philosophique. Il interroge : que vaut la force si elle n’a pas l’intelligence pour la guider ?

Dans ces récits, le lièvre est plus qu’un héros : il est un modèle. Une figure de survie dans un monde de hiérarchies écrasantes. Un professeur déguisé en clown. Et c’est précisément cette malice fonctionnelle, cette intelligence populaire, qui allait franchir l’océan pour renaître ailleurs ; sous d’autres noms, dans d’autres langues, mais toujours avec la même irrévérence.

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le conte n’est jamais gratuit. Il amuse, bien sûr. Il fait rire, parfois grincer des dents. Mais il enseigne, toujours. Il est un manuel de survie déguisé en divertissement, une philosophie orale glissée dans la bouche des griots. Quand Leuk le lièvre défait Bouki la hyène, ce n’est pas qu’une farce : c’est un rappel. Un avertissement. Une leçon.

Par la bouche des anciens, le conte devient une école de la ruse. Il apprend à naviguer dans un monde inégal, à survivre dans un ordre injuste. Dans ces récits, la morale n’est jamais simpliste. Leuk vole, trompe, ment… mais on ne le condamne pas. Car ses actes sont ceux d’un faible face à plus fort que lui. Il triche pour s’en sortir, pas pour dominer. Le mensonge devient une arme du pauvre. La ruse, un droit à l’existence.

C’est là que réside toute la puissance politique de ces récits. Ils n’offrent pas un code moral rigide, mais un miroir du réel. Ils disent le monde tel qu’il est : cruel, hiérarchisé, piégé. Et ils offrent, en réponse, non pas la révolution frontale, mais l’esquive, la débrouille, la désobéissance intelligente. Ce que la force ne peut obtenir, la malice peut parfois le gagner.

Le conte fonctionne aussi comme un espace de parole indirecte. On ne critique pas le roi ou l’esclavagiste de front ; on le représente sous les traits d’un lion dupé, d’un éléphant berné, d’un Bouki trop gourmand. C’est le déguisement qui sauve. Une satire travestie, mais incisive.

Dans cette perspective, le conte devient une arme douce mais redoutable. Il permet au dominé de garder un espace de pensée libre, même sous la contrainte. Il prépare les enfants à ce que l’école coloniale n’enseignera jamais : comment lire entre les lignes, comment retourner le piège, comment rire pour ne pas pleurer.

Il y a des rires qui soulagent, d’autres qui dévoilent. Et puis il y a ceux de Compère Lapin ; ou plutôt de Leuk, avant qu’il ne change de nom. Des rires qui décapent en douce, qui tracent une ligne entre la peur et l’espoir. Dans les contes africains, ce n’est pas le rire de l’oubli. C’est celui de la lucidité. Une forme de sagesse ricanante, impolie, parfois cruelle, mais toujours révélatrice.

Leuk rit parce qu’il sait. Il sait que le monde est déséquilibré. Que la force ne garantit rien. Que les puissants tombent, et que les faibles, s’ils sont malins, peuvent se relever. Ce rire-là n’est pas celui des vainqueurs. C’est le rire du dominé qui a compris comment détourner les règles. Un rire grinçant, qui naît dans les marges. Une forme de contre-pouvoir.

Dans la tradition orale africaine, la ruse ne s’oppose pas à la sagesse ; elle en fait partie. Le lièvre, loin d’être un bouffon, est une sorte de philosophe espiègle. Il pose les bonnes questions sans jamais les formuler frontalement. Il dénonce, mais toujours masqué. Le conte devient alors une forme de théâtre politique codé, où les animaux déguisent les rapports de force réels. C’est là que s’inscrit la satire : dans ce jeu de doubles fonds.

Le rire est aussi un moyen de survivre à la violence symbolique. Dans des sociétés marquées par l’arbitraire, le conte offre un espace de liberté mentale. Rire du lion trompé ou de la hyène humiliée, c’est reprendre un peu de pouvoir sur une réalité où tout échappe. Ce n’est pas fuir la condition. C’est en redessiner les contours.

Alors, quand Leuk rit, ce n’est pas qu’un gag. C’est une philosophie populaire. Une manière de dire que l’intelligence peut être une arme, que la parole peut égratigner l’autorité, que la faiblesse peut devenir une stratégie. Une sagesse qui ne donne jamais de leçon ; mais qui en suggère mille.

Du navire négrier à la case créole (créolisation du lièvre rusé)

Le lièvre n’a pas traversé l’Atlantique à la nage. Il est venu plié dans les chants, glissé dans les rêves, murmuré dans les cales. Avec les millions d’Africains arrachés à leur terre et déportés vers les Amériques, ce sont des mondes entiers qui ont embarqué : langues, croyances, souvenirs ; et contes. Parmi eux, celui du lièvre rusé, qui allait bientôt renaître sous de nouveaux noms et dans de nouvelles langues.

Le XVIIIe siècle voit les colonies françaises d’Amérique (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe) devenir des plaques tournantes du système esclavagiste. Mais c’est aussi à travers ces îles que s’organise une première forme de diaspora culturelle. En Louisiane, région alors française, une large part des esclaves provient des Antilles, notamment après l’indépendance d’Haïti en 1804. Avec eux, ils apportent un bagage invisible mais essentiel : leurs histoires.

C’est dans ce creuset que le lièvre africain commence à changer de peau. Il devient Compère Lapin : personnage toujours espiègle, mais désormais nourri par les réalités de l’esclavage américain et créole. Sa ruse reste intacte, mais elle s’adapte. Elle devient réponse aux brutalités du quotidien, miroir tendu à un ordre raciste et violent. Le conte, né dans les savanes, se créolise dans les cases.

À travers cette mutation, Compère Lapin devient plus qu’un animal malin : il devient un symbole de survie. Une figure à laquelle les esclaves peuvent s’identifier ; non parce qu’il gagne, mais parce qu’il s’en sort. Par la parole, par la fuite, par l’imagination. La migration forcée a arraché des corps, mais elle n’a pas su faire taire les esprits. Et le lièvre, lui, continue de courir.

Dans les récits créoles nés des cendres de l’esclavage, Compère Lapin n’est jamais seul. Face à lui, se dresse souvent une autre figure ; lourde, forte, mais étrangement facile à berner : Compère Zamba. Parfois représenté comme une chèvre placide, un éléphant lent, ou même un homme naïf, Zamba incarne l’exact opposé du lièvre : la force sans finesse, le pouvoir sans malice.

Entre les deux, la tension est constante. Lapin échappe, Zamba poursuit. Lapin trompe, Zamba tombe. Mais ce jeu n’est pas innocent. Derrière cette farce animalière se cache une lecture aiguë des rapports sociaux dans les sociétés esclavagistes et postcoloniales : celui qui parle mieux que les autres peut vaincre celui qui possède plus. C’est la revanche du verbe contre le fouet.

Compère Zamba, dans sa version la plus aboutie, devient la caricature du maître ; ou de tout détenteur de pouvoir malhabile. Il ne comprend pas les règles du jeu qu’il impose. Il pense maîtriser, mais ne voit pas les failles dans lesquelles s’engouffre le lapin. Ce décalage entre la force réelle et la faiblesse intellectuelle devient le cœur de la satire : le conte devient un code, un lieu sûr où dire l’indicible sans provoquer le châtiment.

Et Compère Lapin, dans ce théâtre déguisé, joue le rôle du petit. Du captif, du sans-droits, du sans-pouvoir. Mais un captif rusé, qui sait que pour survivre, il faut parfois tricher. Il faut rire pour ne pas plier. La ruse devient donc une arme de classe. Une façon de dire :

je n’ai pas de terre, pas de fusil, pas d’armée ; mais j’ai mon esprit, et il court plus vite que le tien.

Ces duels sont des contes, oui. Mais ils sont aussi des traités de stratégie sociale. Des scènes de combat symbolique où le faible triomphe, non par magie, mais par ingéniosité. C’est peut-être pour cela que ces récits ont tenu si longtemps : parce qu’ils disent que la dignité n’a pas besoin de muscles ; seulement d’intelligence.

On les raconte aux enfants, le soir, pour les faire rire, pour les endormir. Mais ces histoires-là ne sont pas de simples berceuses. Ce sont des récits codés, des manuels de survie sociale, transmis dans l’intimité des cases, sous les étoiles. Derrière les pitreries de Compère Lapin, c’est tout un savoir de la résistance qui se dissimule. Une sagesse populaire façonnée par les chaînes, polie par les siècles, et transmise bouche à oreille.

Dans les plantations, la parole était l’un des derniers espaces de liberté. Le maître pouvait contrôler les gestes, les mouvements, les corps ; mais pas ce qui se disait à voix basse, quand les enfants dormaient à moitié, que les anciens marmonnaient des histoires. Le conte devenait un souffle libre, un espace de recomposition du monde. Et le personnage de Compère Lapin, ce fripon invincible, offrait une image alternative de la puissance : celle qui ne frappe pas, mais qui pense.

C’est là tout le paradoxe de ces récits. Ils semblent inoffensifs ; drôles, absurdes, bondissants. Mais ils portent en eux une violence retournée. Celle des opprimés qui refusent de disparaître. Celle d’un peuple qui rit pour ne pas se taire. Compère Lapin n’est pas un héros épique, il ne délivre personne. Il esquive, il dupe, il ruse. Mais dans ce monde où la force est du côté du maître, c’est déjà un acte de rébellion.

Ces contes, en apparence enfantins, sont donc des récits de survie collective. Ils permettent d’enseigner, sans dogme, comment survivre à l’arbitraire. Comment parler quand on vous interdit de dire. Comment agir quand on vous prive de pouvoir. Ils sont des armes douces, mais réelles ; et c’est sans doute pour cela qu’ils ont traversé les siècles.

Raconter Compère Lapin, c’était déjà faire acte de transmission. Et ce que les enfants comprenaient instinctivement, les adultes, eux, entendaient entre les lignes.

Traversée vers les États-Unis : naissance de Br’er Rabbit

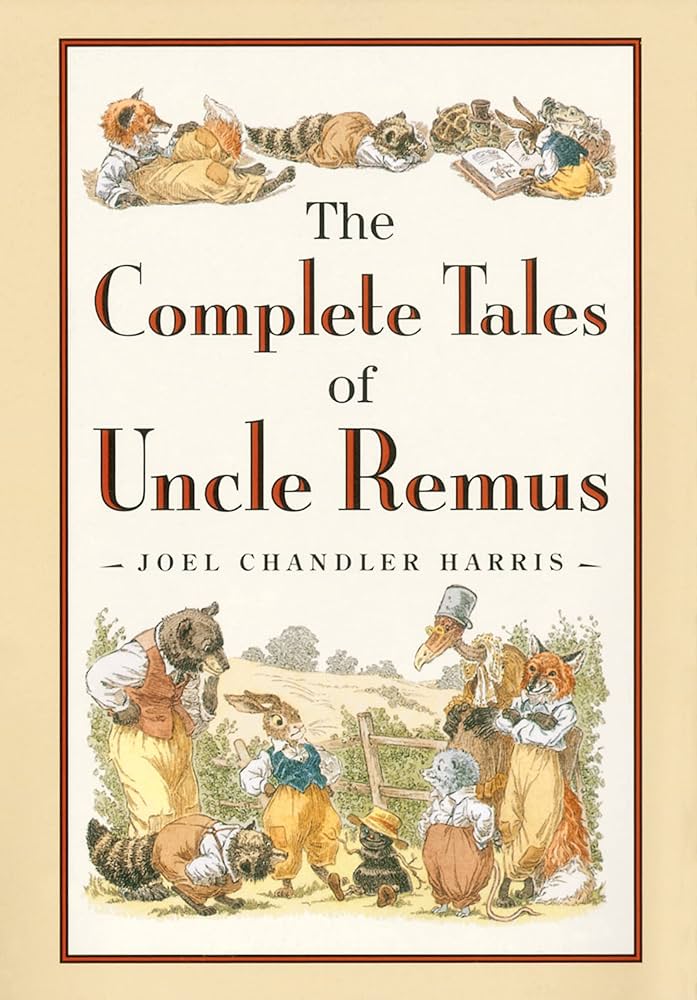

Quand Compère Lapin débarque dans le sud des États-Unis, il ne change pas de nature ; il change de nom. Dans les plantations de Géorgie, d’Alabama ou de Louisiane, il devient Br’er Rabbit (Brother Rabbit), figure centrale des contes dits « d’Oncle Rémus ». Ce personnage conserve tous les traits du lièvre africain et caribéen : rusé, moqueur, insaisissable. Mais il est désormais enveloppé dans une langue nouvelle, un anglais vernaculaire imprégné de créole et de trauma.

C’est Joel Chandler Harris, journaliste blanc du Sud post-guerre de Sécession, qui compile ces récits à la fin du XIXe siècle. Dans ses écrits, Oncle Rémus (un ancien esclave fictif) raconte les aventures de Br’er Rabbit à un enfant blanc. Le succès est immédiat. Les contes d’Oncle Rémus deviennent un phénomène culturel. Même Theodore Roosevelt, futur président des États-Unis, en fait la lecture à ses enfants à la Maison Blanche.

Mais derrière ce triomphe littéraire, une gêne s’installe. Car Harris, en mettant en scène un esclave docile, bonhomme, aimant son maître et son ancienne plantation, édulcore l’histoire. Il récupère une parole noire, mais en gomme la douleur. Il fait du conte un objet folklorique détaché de ses racines politiques. Le rire de Compère Lapin devient divertissement. La ruse, une simple pirouette. Le sous-texte, effacé.

Cette récupération blanche, largement célébrée à l’époque, a longtemps dissimulé l’origine profondément résistante de ces récits. Elle a transformé le trickster noir en mascotte inoffensive, effaçant le contexte esclavagiste qui lui donnait tout son sens. Ainsi, Br’er Rabbit devient célèbre, mais au prix d’un certain blanchiment culturel. Une créolisation inversée, où le dominant se réapproprie les fables du dominé.

Et pourtant, malgré cette domestication, la malice du lièvre n’a jamais disparu complètement. Même dans la bouche d’Oncle Rémus, Br’er Rabbit garde son ironie. Son intelligence. Son insolence. Une part d’indomptable ; même quand tout autour de lui cherche à l’enfermer dans le musée du folklore.

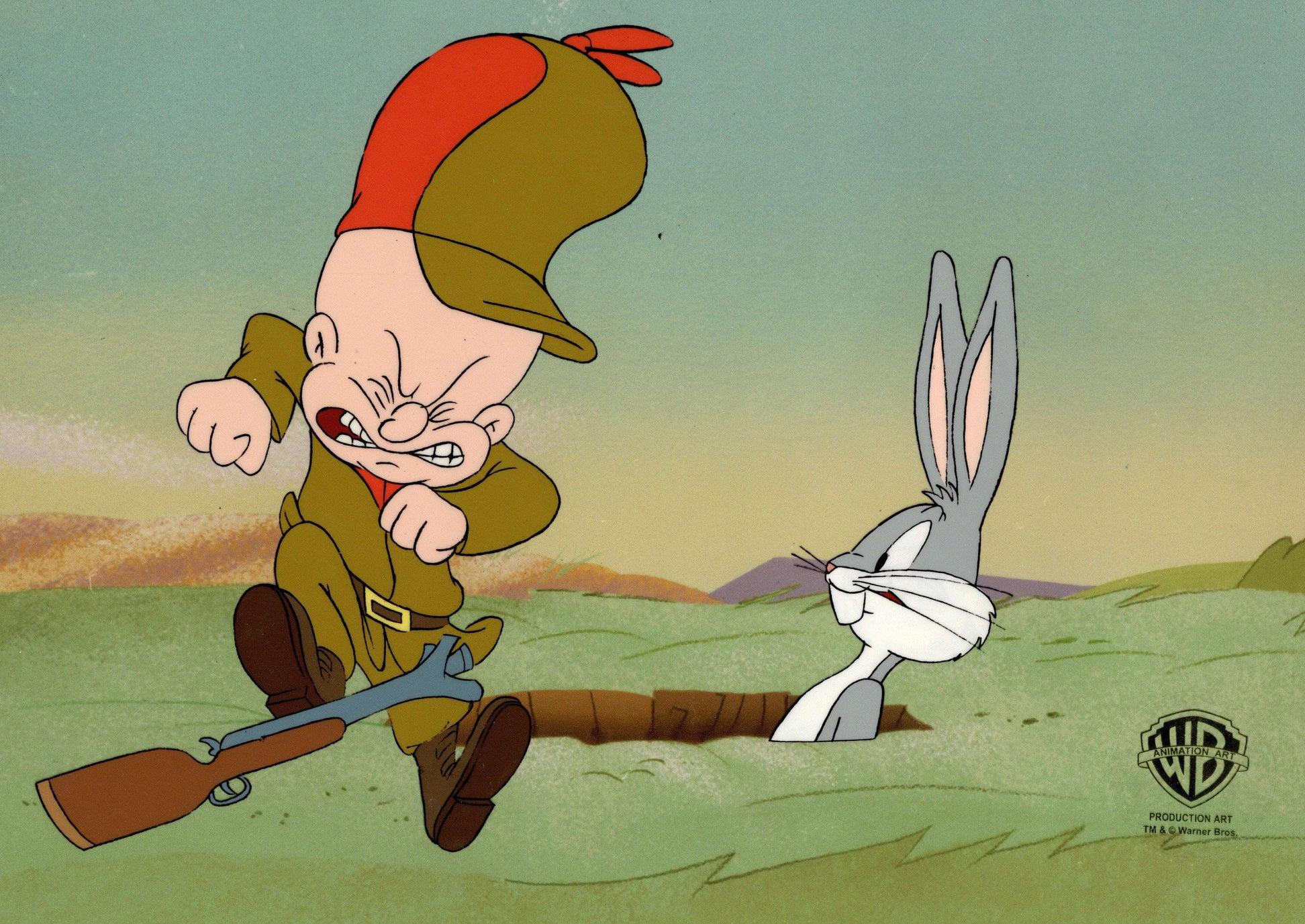

Le XXe siècle, maître en métamorphoses culturelles, parachève l’odyssée de Compère Lapin en le propulsant sur les écrans. Et c’est à Disney, bien sûr, que revient l’opération la plus spectaculaire ; et la plus controversée. En 1946, sort Song of the South (Mélodie du Sud), un film hybride mêlant prises de vue réelles et animation. On y découvre un Br’er Rabbit bondissant, blagueur, irrévérencieux. Mais surtout, on y entend à nouveau la voix d’Oncle Rémus, ce vieux narrateur noir, représenté dans une ambiance faussement idyllique de plantation post-esclavagiste.

Le film est un succès public, mais une gêne persiste. Car Song of the South, sous couvert d’hommage aux contes afro-américains, ressuscite un Sud fantasmé, pacifié, où maîtres et esclaves auraient vécu en harmonie. La ruse du lapin, qui autrefois permettait de survivre à l’oppression, devient ici une simple blague sans contexte. L’essence politique du personnage est neutralisée par le prisme enchanté d’Hollywood.

Parallèlement, un autre lapin prend vie dans les studios de Warner Bros : Bugs Bunny. Insolent, impertinent, hyper-verbal, Bugs partage plus d’un trait avec Br’er Rabbit ; et donc, indirectement, avec Compère Lapin. Il parle vite, il piège ses ennemis, il se joue de l’autorité. Mais là encore, l’origine noire du personnage se perd dans la translation. Bugs Bunny, lapin blanc au verbe new-yorkais, devient icône pop. Il garde la ruse, mais perd la mémoire.

Ce processus d’appropriation culturelle est subtil, mais massif. Ce que l’histoire orale afro-diasporique avait forgé comme une arme devient un produit de divertissement. Ce qui était mémoire devient marchandise. Et pourtant, il reste des traces. Des gestes. Une énergie. Une façon de rire en coin, de déjouer les puissants, de courir plus vite que l’humiliation.

Même vidé de son contexte, le lapin continue de faire ce qu’il a toujours su faire : fuir les cages.

Le mythe de Br’er Rabbit, né d’un lièvre africain et nourri aux contes d’esclaves, n’a pas échappé aux violences de la mémoire. Avec les années, la critique s’est faite plus tranchante. Song of the South, longtemps salué par la critique hollywoodienne, est aujourd’hui introuvable sur les plateformes Disney. Trop sucré, trop biaisé, trop aveugle à l’histoire réelle de l’esclavage. Ce retrait n’est pas anodin : il dit l’inconfort d’une Amérique qui commence à interroger ses récits fondateurs ; et leurs angles morts.

Mais là où certains effacent, d’autres reconstruisent. À partir des années 1990, une nouvelle vague culturelle, portée par des artistes et conteurs afro-américains, tente de redonner au personnage de Br’er Rabbit son sens originel. L’un des plus emblématiques est Danny Glover, acteur engagé, qui prête sa voix à plusieurs projets de revalorisation. Il participe notamment à des enregistrements de livres audio retraçant les aventures du lapin rusé, cette fois replacées dans leur contexte historique et culturel.

En 2006, le film d’animation The Adventures of Brer Rabbit, avec Nick Cannon dans le rôle principal, tente une réappropriation contemporaine. Br’er Rabbit y devient un jeune héros black, espiègle et vif, transposé dans un univers urbain et ludique. L’ambition est claire : faire renaître le conte, non comme folklore passéiste, mais comme ressource vivante. Une culture de la ruse réactualisée pour les enfants de l’ère post-MTV.

Dans les cercles afro-diasporiques, notamment aux Antilles et en Louisiane, on voit aussi une volonté croissante de reconnecter les fils. Compère Lapin, redevenu central dans certains programmes éducatifs, reprend sa place comme figure d’intelligence populaire ; non plus pour faire rire uniquement, mais pour ré-ancrer une parole de résistance.

Ces efforts ne visent pas à sanctuariser le passé. Ils veulent au contraire le réarmer. Faire de la mémoire un outil. Redonner au conte sa charge politique. Réinjecter du sens dans un personnage trop souvent vidé de sa substance.

Car la vérité, c’est que le lapin n’a jamais cessé de courir. Ce sont les regards qui ont cessé de le suivre.

Compère Lapin aujourd’hui (symbole vivant de la diaspora)

Dans les Antilles d’aujourd’hui, Compère Lapin n’est pas relégué au musée du folklore. Il continue de vivre, de sauter, de blaguer ; mais cette fois dans les salles de classe, les bibliothèques de quartier, les scènes de théâtre ou les mains des marionnettistes. Il a quitté la case pour entrer dans l’atelier pédagogique. Mais sans perdre sa verve.

Dans les écoles primaires de Martinique, de Guadeloupe ou de Guyane, on le retrouve au programme de littérature jeunesse. Pas comme une relique exotique, mais comme un avatar de sagesse populaire, un personnage à interroger, à réinterpréter, à mettre en scène. On lit ses aventures, on les adapte en théâtre d’ombres ou en bandes dessinées. Le lièvre devient passerelle : entre les générations, entre les langues, entre l’Afrique et la Caraïbe.

Des maisons d’édition locales ont flairé sa puissance symbolique. Elles publient des albums illustrés, des versions bilingues, des contes modernisés ; mais toujours portés par ce souffle si particulier : celui d’une intelligence tissée dans la débrouille, et d’un humour né de l’oppression. Dans les mains des enfants, Compère Lapin redevient outil d’apprentissage. Mais il enseigne plus que des mots : il apprend à penser, à douter, à détourner.

Sur les planches, il revient aussi. Des troupes de théâtre antillaises le font revivre en créole, en français, parfois en musique. Les marionnettistes lui prêtent leurs ficelles. Il saute d’un castelet à l’autre, et fait rire les petits comme les grands. Car Compère Lapin n’a jamais été un animal pour enfants. C’est un philosophe masqué, un clown qui dit vrai, un conteur qui vous apprend à survivre en rigolant.

Dans un monde qui standardise les savoirs et aplatit les cultures, son retour dans les institutions éducatives est un acte de résistance. Une manière de dire : nos histoires valent d’être dites. Nos ruses sont des trésors. Et nos lapins ne sont pas domestiques ; ils sont libres.

Compère Lapin n’a pas de rides. Il n’a pas vieilli, il a muté. D’une grand-mère en tablier qui racontait ses aventures au coin du feu, il passe aujourd’hui par des podcasts, des applis, des chaînes YouTube pour enfants. Et pourtant, l’essence reste la même. Car Compère Lapin n’est pas un simple personnage : il est un langage intergénérationnel, une mémoire qui parle aussi bien aux anciens qu’aux petits-enfants.

Dans les familles antillaises, on ne compte plus les récits entendus dans l’enfance et répétés, bien des années plus tard, à la descendance. Le « Compère Lapin » de papi devient le « Brer Rabbit » revisité d’un dessin animé, ou le héros d’un livre audio que l’enfant écoute avant de dormir. C’est la même histoire, racontée autrement. Et c’est ce changement de forme, cette capacité d’adaptation, qui rend le personnage si précieux.

Il n’impose pas la tradition (il l’invite à se réinventer. Il ne fige pas la culture) il la fait courir.

Dans une époque marquée par l’accélération numérique, où les cultures globalisées menacent d’écraser les héritages locaux, Compère Lapin offre un point d’ancrage. Il permet de se reconnecter sans nostalgie, de réactiver un lien affectif sans passer par l’autorité. Car ici, le passé n’est pas un poids : c’est une boussole.

De génération en génération, Compère Lapin fait lien. Il transforme la mémoire en complicité, la tradition en jeu, le patrimoine en mouvement. Il rappelle que les plus grandes sagesses sont souvent transmises non par les livres, mais par le rire. Et que parfois, un petit mensonge bien raconté vaut mieux qu’une grande vérité mal digérée.

GrioKids : tisser les contes, transmettre l’héritage

Dans un monde saturé de pixels, de scrolls et de contenus éphémères, comment transmettre la lenteur d’une histoire bien contée ? Comment faire entendre, au cœur du vacarme numérique, le silence précieux d’un conte qu’on écoute bouche bée ? C’est à cette question que répond GrioKids.com, une plateforme née d’un besoin vital : protéger, valoriser et faire vivre la tradition orale afro-caribéenne auprès des enfants d’aujourd’hui.

GrioKids, ce n’est pas une vitrine folklorique. C’est une bibliothèque vivante. Une fabrique d’héritage. On y retrouve des contes animés, des récits audio en créole, en français, en wolof parfois, des fiches pédagogiques qui donnent chair aux héros d’hier pour les éveiller à la jeunesse d’aujourd’hui. Et au centre de cette galaxie narrative : Compère Lapin, bien sûr. Toujours prêt à courir, à ruser, à faire réfléchir en faisant rire.

Mais GrioKids ne se contente pas de recycler les contes du passé. La plateforme les recontextualise, les modernise sans les trahir, les met au service d’une pédagogie enracinée mais ouverte sur le monde. Elle tisse un lien entre diasporas, entre enfants des banlieues et petits d’Outre-mer, entre traditions africaines et réalités caribéennes. Elle recompose un imaginaire éclaté par l’histoire.

Et surtout, elle affirme une évidence que beaucoup avaient oubliée : les récits africains et antillais ne sont pas des anecdotes culturelles. Ce sont des outils cognitifs, émotionnels, sociaux. Ce sont des formes de pensée. Des vecteurs de transmission identitaire.

En racontant les histoires de Compère Lapin, GrioKids ne préserve pas simplement un patrimoine : elle fabrique de la mémoire active, elle crée des futurs en semant des mots justes dans des oreilles jeunes.

Car tant que le lièvre court, l’histoire ne s’arrête pas.

Découvrez, partagez, racontez : www.griokids.com