Esclave mutilé, chef marron, prêtre vaudou, figure insaisissable : François Mackandal n’a jamais cessé de hanter la mémoire de Saint-Domingue. Trente-trois ans avant la Révolution haïtienne, il organise la première grande insurrection noire, mêlant rituels occultes, guerre secrète et sabotage des plantations. Brûlé vif par les colons, il renaît dans les chants, les mythes, les révoltes. Nofi retrace l’itinéraire fulgurant d’un homme devenu légende, d’un prophète noir que ni le feu ni le temps n’ont pu faire taire.

Avant Toussaint Louverture, avant Bois-Caïman, avant même que les chaînes de l’esclavage ne commencent à trembler sous le poids de la Révolution, un homme avait déjà allumé la mèche. Son nom : François Mackandal. Son histoire : celle d’un esclave mutilé devenu mythe vivant, d’un prophète noir qui fit de la sorcellerie une arme, de la forêt un sanctuaire, et du feu une offrande.

Mackandal n’est pas un simple personnage historique, c’est une faille dans le récit colonial. Un cri venu d’Afrique, capturé dans les cales, transplanté dans la fournaise de Saint-Domingue, et réinventé en flamme insoumise. À une époque où la couleur noire signifiait servitude, lui s’érigea en figure de puissance, d’invisibilité et de vengeance. Ni chef d’armée ni doctrinaire, il fut plus redoutable encore : un maître du silence et du sacré, un stratège de l’invisible.

Loin d’être marginal, Mackandal est le chaînon manquant entre les traditions de résistance africaine et la révolution haïtienne. Il ne s’est pas contenté de fuir : il a tissé une toile, bâti un culte, infecté l’ordre colonial d’un virus plus fort que la poudre ; la peur des dieux des bois, la crainte des poisons, la terreur de l’âme noire qui refuse de plier.

Nofi n’a pas pour ambition de séparer le vrai du légendaire, mais de restituer Mackandal dans toute sa densité : celle d’un homme qui, par-delà les siècles, continue d’électriser l’imaginaire noir global. Car à l’heure des déracinements contemporains, le souvenir de Mackandal rappelle une vérité brute : tout commence toujours par un refus.

L’homme derrière la légende

Il est des figures dont la naissance s’enveloppe d’un brouillard presque mystique, tant l’histoire se mêle au mythe. François Mackandal appartient à cette lignée d’hommes dont les origines, bien qu’incertaines, irriguent l’imaginaire collectif afro-diasporique. Les rares sources qui nous parviennent évoquent tour à tour une provenance sénégalaise, guinéenne, voire malienne, mais la piste la plus solide semble mener vers le royaume Kongo, cœur d’une Afrique centrale christianisée dès le XVe siècle mais toujours marquée par un syncrétisme religieux profond.

Certains témoignages coloniaux et travaux contemporains, notamment ceux des anthropologues Mark Davis ou Wyatt Mac Gaffey, soutiennent la thèse d’une origine kôngo. À l’appui : des éléments rituels associés au culte lemba et des traces linguistiques indiquant que « Mackandal » dériverait de « Makanda« , patronyme bantou désignant une lignée ou un clan. Cette étymologie, relayée par le chercheur Arsène Francoeur Nganga, démontre à quel point le patronyme, souvent déformé par les scribes français, conserve les stigmates d’une identité africaine puissante.

Mais l’énigme s’épaissit encore lorsqu’on découvre que Mackandal, au moment de son procès, aurait récité à plusieurs reprises la shahada (la profession de foi musulmane) et en aurait même traduit le sens pour ses geôliers. Il savait lire et écrire l’arabe, chose rarissime pour un esclave de Saint-Domingue, preuve d’une éducation soignée, possiblement dispensée dans les écoles coraniques d’Afrique de l’Ouest. Thomas Madiou, historien haïtien du XIXe siècle, confirma cette thèse d’un Mackandal noble, lettré, élevé dans la religion de Mahomet.

Toutefois, cette lecture islamique de Mackandal entre en tension avec son rôle ultérieur de prêtre vodou (houngan ou bokor selon les sources) officiant dans des rites issus du Congo profond. Pierre Pluchon et d’autres observateurs coloniaux évoquent une cosmologie vaudou marquée par l’usage de l’eau bénite, des paquets magiques et des invocations aux esprits. Ces éléments renvoient sans ambiguïté à la sphère religieuse kôngo, et plus précisément au rite petro-lemba.

Ainsi, Mackandal incarne ce croisement culturel complexe : un homme né au confluent de traditions spirituelles rivales mais parfois complémentaires. Il est, en quelque sorte, la synthèse vivante des fractures et des résistances du continent africain transplantées aux Amériques. Et c’est cette ambivalence religieuse (islamique par sa formation, vaudou par sa praxis) qui nourrira son charisme, sa stratégie de subversion, et son ascension au rang de prophète révolutionnaire.

L’histoire de Mackandal s’inscrit d’emblée dans l’un des plus grands drames de l’histoire humaine : la traite négrière transatlantique. Comme des millions d’autres captifs arrachés à l’Afrique, il fut happé par les razzias qui désolaient les royaumes intérieurs et les côtes du continent au XVIIIe siècle. Le récit dominant évoque une capture brutale (peut-être au cours d’un raid esclavagiste entre clans rivaux, ou sous la menace d’intermédiaires africains liés aux négociants européens) suivie d’un passage obligé par un port négrier, très probablement Gorée ou Saint-Louis, avant d’être embarqué dans l’un de ces navires négriers qui sillonnaient l’Atlantique au rythme macabre du commerce triangulaire.

Ce voyage, que les captifs baptisaient parfois la route sans retour, fut pour Mackandal un premier arrachement ; géographique, spirituel, identitaire. D’homme libre, il devint marchandise. La traversée, marquée par la promiscuité, la malnutrition et la violence, transforma des milliers d’êtres en « pièces » d’un cheptel humain voué à alimenter la machine sucrière des Caraïbes.

Arrivé à Saint-Domingue, Mackandal fut vendu sur l’habitation du sieur Le Normant de Mézy, dans la paroisse du Limbé. Ce nom (qui peut sembler anecdotique) est en réalité crucial : Le Normant de Mézy appartenait à cette classe de colons plantocrates bien intégrée au pouvoir colonial. Son domaine, comme tant d’autres, était une micro-tyrannie sucrière, une enclave d’exploitation intensive où la rentabilité reposait sur l’épuisement systématique des esclaves.

C’est dans ce monde brutal que Mackandal fut assigné à la coupe et au broyage de la canne, jusqu’au jour où sa main fut happée par le mécanisme d’un moulin ; événement fondamental qui modifiera sa trajectoire. Ce corps mutilé deviendra plus tard un symbole, une singularité physique qui inspirera la crainte et la fascination. Mais à ce stade, Mackandal n’est encore qu’un esclave blessé, mis à l’écart des travaux lourds, affecté à la garde des bêtes : un homme jugé « diminué » par ses maîtres, mais dont l’esprit commence, dans l’ombre, à se réarmer.

Car c’est là, sur cette plantation du Limbé, que naît en silence le révolutionnaire. Dans les regards échangés entre captifs, dans les chants créoles murmurés à l’aube, dans les gestes rituels transmis clandestinement, Mackandal redonne sens à son identité brisée. La terre de Saint-Domingue, si féroce pour les siens, devient pour lui une matrice d’insoumission.

Le destin de François Mackandal bascule le jour où son bras est pris dans les cylindres d’un moulin à cannes, cette machine infernale qui illustre à elle seule la brutalité de l’économie sucrière coloniale. L’accident, loin de le briser, va sceller sa métamorphose. Désormais amputé, jugé inapte aux travaux agricoles, Mackandal est relégué à des tâches périphériques. Mais dans cette mise à l’écart, il gagne une forme de liberté relative : celle de l’observateur, du stratège en devenir, du futur prophète.

Dans un monde esclavagiste obsédé par l’intégrité physique des corps réduits à l’état de forces de travail, la mutilation est d’ordinaire une marque de rejet. Pourtant, chez Mackandal, cette absence devient un signe. Le bras manquant se fait stigmate sacré, totem de souffrance et d’endurance, et bientôt, d’autorité. Dans l’imaginaire afro-caribéen, les marques corporelles sont porteuses de significations spirituelles profondes. Mackandal va sublimer sa blessure en emblème. Comme un Moïse des mornes, il porte sur lui l’empreinte du châtiment infligé par l’ordre colonial ; et l’annonce de sa chute.

Sa fuite ne relève donc pas de la simple survie, mais d’une rupture métaphysique. Il quitte la plantation non seulement pour échapper à la servitude, mais pour s’arracher au monde des vivants ordinaires. Le marronnage, en ce sens, devient pour lui un rite d’initiation. Réfugié dans les mornes escarpés de Saint-Domingue, Mackandal fonde une communauté d’insoumis, construite autour de pratiques religieuses, d’échanges symboliques, et d’un projet révolutionnaire.

Très vite, il émerge comme un chef : insaisissable, imprévisible, presque mythique. Les colons le traquent, les esclaves le vénèrent. Il ne se contente pas de survivre ; il inspire, il recrute, il prépare. À la fois houngan, guérisseur, stratège militaire et messie, Mackandal crée une forme nouvelle de leadership caribéen. Ses partisans disent qu’il est immortel, qu’il peut se transformer en oiseau ou en flamme. Lui-même ne dément pas. Il entretient la légende, car il a compris que la peur, dans une société coloniale fondée sur la terreur, peut être retournée contre l’oppresseur.

Ainsi naît, dans les forêts profondes de Saint-Domingue, un mystique guerrier, un homme qui conjugue les langages du sacré et de la guerre, de l’Afrique et de la Caraïbe, du visible et de l’invisible. Mackandal, mutilé, est devenu multiple ; et c’est précisément cela qui le rend invincible, au moins dans l’imaginaire des siens.

Une figure religieuse subversive

La figure de Mackandal ne peut être dissociée de son rôle de guide spirituel, tant son influence s’enracine dans une religiosité hybride, à la fois enracinée dans les cosmologies africaines et adaptée à la brutalité coloniale de Saint-Domingue. Pour ses partisans, il n’était pas seulement un chef marron : il était un intercesseur avec l’invisible, un faiseur de sort, un détenteur des secrets des herbes, des morts et des dieux.

Le Mackandal des témoignages coloniaux multipliait les rituels : il distribuait aux esclaves des pakèt kongo, ces sachets d’amulette chargés de poudres, d’os, de poils ou de végétaux censés protéger, guérir ou frapper. Ces talismans n’étaient pas de simples gris-gris, mais des instruments de contre-pouvoir. En les portant, les esclaves devenaient membres d’une société parallèle, secrète, où la soumission n’existait plus. À travers ces gestes, Mackandal institutionnalisa un culte de la rébellion qui prenait racine dans la foi.

Il organisait des cérémonies nocturnes au cœur des bois, où les esprits des ancêtres étaient invoqués, les participants « montés » par des lwa, les divinités du panthéon vodou. Certains disaient qu’il pouvait se transformer ; en corbeau, en vent, en serpent. Il laissait courir cette rumeur, conscient que dans une société où l’ordre blanc s’appuyait sur la peur, seule une peur inverse, surnaturelle, pouvait renverser l’équilibre.

Mais cette aura lui valut aussi des accusations de sorcellerie. Pour les autorités françaises, il ne s’agissait plus d’un rebelle politique, mais d’un bokor ; un sorcier maléfique. Le bokor, dans l’imaginaire créole, est une figure ambiguë : manipulateur des forces occultes, il utilise les esprits pour nuire. En réalité, cette lecture est biaisée. Mackandal n’était pas un serviteur des ténèbres, mais un houngan inspiré, un chef rituel qui, à l’instar des prophètes africains de l’époque, utilisait les symboles religieux pour cristalliser un projet politique.

Le pouvoir colonial ne pouvait tolérer qu’un nègre, mutilé de surcroît, acquière une telle autorité sur les esprits et les corps. En le diabolisant, en le réduisant à un empoisonneur mystique, il cherchait à le délégitimer. Mais pour les esclaves, Mackandal fut bien plus qu’un sorcier : il était celui qui avait transcendé sa condition, dialogué avec les puissances invisibles et défié l’ordre du monde.

Ce double regard (bokor pour les maîtres, houngan pour les opprimés) illustre la fracture épistémologique entre la rationalité coloniale et la cosmogonie africaine. En Mackandal se condense le refus d’un monde imposé. Sa religion n’était pas seulement une foi ; elle était une arme.

Mackandal n’était pas un simple fuyard ou un mystique isolé ; il fut, avant tout, un organisateur visionnaire, un stratège souterrain dans l’ombre d’un système oppressif. Sa grande œuvre (la moins visible mais sans doute la plus redoutée) fut la mise en place d’une véritable société secrète de résistance, ramifiée dans les mornes, mais profondément ancrée jusque dans le cœur des plantations.

Au fil des années, il fédéra autour de lui des bandes de marrons hétéroclites : esclaves échappés, criminels bannis, sorciers itinérants, guérisseurs ou simples rebelles de circonstance. Ce peuple des bois, dispersé mais soudé, formait un réseau informel mais discipliné, guidé non seulement par la nécessité de survivre, mais par un idéal de vengeance, de libération, de renversement de l’ordre blanc. Ce qui les unissait n’était pas une idéologie au sens moderne, mais un socle rituel et cosmologique forgé autour des cérémonies nocturnes dirigées par Mackandal.

Le rôle du religieux y était central : les cérémonies servaient à souder les groupes, à établir des pactes, à imposer le silence ou la loyauté. Chaque paquet magique distribué n’était pas seulement un talisman, mais une marque d’appartenance, une clef d’accès à un monde parallèle. L’insubordination devenait ainsi sacralisée, enveloppée d’un voile d’invisibilité mystique.

Mais Mackandal ne se contenta pas d’agir dans la montagne. Son génie consista à tisser une toile d’araignée qui pénétrait les habitations elles-mêmes. Il y avait, dans chaque plantation, des relais : messagers discrets, prêtres cachés, femmes de cuisine ou esclaves de maison qui passaient les consignes, transmettaient les poisons, rapportaient les horaires des maîtres. Ces réseaux étaient en partie féminins ; les esclaves femmes, souvent invisibilisées dans les récits officiels, furent les transmettrices essentielles du projet Mackandalien.

Le poison, arme de l’invisible, devint l’outil privilégié de cette guerre larvée. Un maître mourait dans la nuit. Un enfant tombait malade sans cause apparente. Des récoltes étaient sabotées. Le soupçon s’installait, la peur se diffusait. L’ordre colonial, si solide en apparence, commençait à se fissurer sous les coups d’une guerre secrète, dont l’ampleur réelle échappait aux administrateurs.

Les autorités coloniales, dépassées, parlèrent d’un « complot général », d’un « grand complot des nègres ». Mais ce qu’ils appelaient complot était en réalité une forme de guerre asymétrique, menée par un peuple sans armée, mais avec des croyances, des rituels, une mémoire. Mackandal ne se battait pas à découvert : il minait le pouvoir de l’intérieur.

C’est cette structure souterraine, souple et redoutable, qui fit de lui bien plus qu’un chef marron : un précurseur de la révolution haïtienne à venir, un Spartacus créole aux méthodes adaptées au monde des plantations.

Dans la colonie esclavagiste de Saint-Domingue, la peur fut toujours le fondement du pouvoir blanc. Mais à partir des années 1750, cette peur prit une tournure presque délirante : elle devint obsessionnelle, paranoïaque, et se cristallisa autour d’un nom ; Mackandal. Car à travers lui, ce n’était pas seulement la révolte qui effrayait les maîtres, mais l’invisible, l’incontrôlable, l’indétectable. Et rien n’incarnait mieux cette menace diffuse que le poison.

La rumeur courait que les esclaves, guidés par Mackandal, empoisonnaient les puits, les repas, les alcools. Des colons mouraient, des enfants s’effondraient, et l’on cherchait une cause surnaturelle, une main noire et occulte derrière chaque décès suspect. Le poison devenait le symbole d’une guerre que les colons ne savaient ni voir, ni prévenir, ni punir efficacement. Cette impuissance attisait la terreur. On se mit à voir des empoisonneurs partout ; l’accusation devenait une arme redoutable dans les règlements de compte internes à la société coloniale.

L’empoisonnement, dans cette économie de la peur, n’était plus seulement un crime : c’était une hérésie, un sacrilège, une atteinte à l’ordre divin et racial. Mackandal fut alors élevé (ou plutôt abaissé) au rang de démon. On le dépeignait comme le grand ordonnateur d’un complot visant à exterminer tous les blancs de l’île. L’image du chef mystique était dissoute dans celle, plus commode pour l’ordre colonial, du sorcier criminel. La panique devint système.

Mais derrière ces récits souvent amplifiés, une autre lecture, plus rationnelle, s’impose : celle d’un emballement collectif fondé sur des causes biologiques mal comprises. Des études contemporaines, comme celles de l’historien John Garrigus, suggèrent que les morts attribuées aux empoisonnements étaient peut-être liées à des zoonoses : l’anthrax, notamment, aurait pu se propager à partir d’animaux morts contaminés, consommés par ignorance dans les camps d’esclaves ou même dans les cuisines des habitations.

Ainsi, ce que les colons interprétaient comme une attaque concertée n’était parfois que le fruit de conditions sanitaires déplorables, de la malnutrition, de la promiscuité, ou de l’ingestion d’aliments avariés. Mais dans un monde où le noir était systématiquement soupçonné, l’hypothèse d’un accident biologique n’avait aucune place.

Cela dit, réduire l’ensemble à un malentendu médical serait une autre forme de déni. Il est certain que Mackandal et ses partisans comprenaient la force symbolique du poison : en faire une arme de subversion, c’était retourner la peur contre ceux qui en usaient depuis des siècles pour dominer. Le poison n’était pas simplement un outil de mort ; il était un langage, un message adressé à l’ordre colonial :

« Vous n’êtes plus intouchables. »

Dans cette guerre de l’invisible, Mackandal devint le spectre agissant d’une revanche collective. Il ne s’agissait plus de fuir, mais d’inverser la terreur.

Mackandal, précurseur de 1791

Lorsque l’on évoque les prémices de la Révolution haïtienne de 1791, les noms de Toussaint Louverture ou de Boukman occupent naturellement l’avant-scène. Pourtant, c’est un homme, brûlé vif trente-trois ans plus tôt sur la place du Cap, qui en avait allumé les premières braises. François Mackandal, par son insoumission religieuse, sa tactique clandestine et sa vision transversale de la révolte, fut le véritable éveilleur des consciences serviles de Saint-Domingue.

Il faut bien comprendre que, dans les années 1750, l’idée même de contestation systémique de l’ordre colonial semblait impensable. Les esclaves pouvaient fuir, saboter, tuer leur maître dans un accès de rage, mais une révolte structurée, idéologique, presque prophétique ? Voilà ce que Mackandal inaugura. Dans les bois, les ravines et les zones tampons entre plantations, il posa les fondations d’une insurrection qui dépassait la simple revanche personnelle. Il parlait d’un projet : une île sans blancs, un monde où les anciens esclaves seraient redevenus les maîtres de leur destin.

Ses premières actions (sabotages, raids nocturnes, distribution de poison) visaient à créer un climat d’instabilité, une terreur parallèle. Mais surtout, il fit naître un sentiment nouveau : l’idée que les esclaves pouvaient s’unir. Avant lui, les révoltes étaient souvent isolées, désorganisées, étouffées dans l’œuf. Avec lui, on assiste à la naissance d’un embryon de coordination insurrectionnelle. C’est cette idée (l’unité des opprimés, la guerre spirituelle et matérielle) que reprendront, bien plus tard, Boukman au Bois-Caïman et Toussaint dans ses stratégies politico-militaires.

Le lien entre Mackandal et Boukman n’est pas seulement symbolique. Le rituel de Bois-Caïman en 1791, où un pacte sanglant est scellé entre esclaves sous l’autorité d’un prêtre vodou, résonne comme un écho direct aux cérémonies mystiques de Mackandal dans les mornes. Les tambours, les invocations, les pactes de silence, tout cela avait été rodé, préparé, presque prophétisé dans les décennies précédentes.

Quant à Toussaint Louverture, bien que d’un autre tempérament (plus politique, plus modéré) il s’inscrit dans l’héritage du Mackandal visionnaire : celui qui croit à l’institution d’un ordre noir, celui qui pense la liberté comme un droit inaliénable. Toussaint fut sans doute plus stratège que mystique, mais il ne fit que rationaliser un rêve que Mackandal avait, lui, révélé dans l’urgence de la survie.

Ainsi, Mackandal fut bien plus qu’un éclaireur. Il fut un passeur. Un trait d’union entre l’Afrique et Haïti, entre le mythe et l’action, entre la révolte ponctuelle et la révolution durable. Il ne vit pas la chute de l’ordre colonial, mais il en fut l’amorce ; par le feu, le poison, le verbe et la foi.

Comme souvent dans les mouvements de résistance clandestins, ce ne furent ni les armes ni les colonnes militaires qui eurent raison de Mackandal, mais la trahison. En 1758, après plus de dix-huit ans de marronnage et d’activisme souterrain, il est livré aux autorités coloniales par un proche ; un esclave, peut-être brisé sous la torture ou corrompu par l’ennemi. La capture du « grand Macandal » fut accueillie avec soulagement par les colons, qui voyaient en lui non seulement un criminel mais un démon public, un spectre vivant dont la seule rumeur suffisait à faire trembler les plantations.

Le procès qui suivit fut à la fois théâtre judiciaire et rituel d’exorcisme. Le Conseil supérieur du Cap-Français (organe colonial érigé en tribunal d’exception) orchestrait moins un jugement qu’un spectacle destiné à restaurer l’autorité blanche. Mackandal y fut décrit comme « séducteur, profanateur et empoisonneur« , accusé d’avoir vendu des poisons, mélangé des substances sacrées à des rituels impies, et d’avoir corrompu des centaines d’esclaves. À travers lui, c’est toute une génération de noirs insoumis que l’on cherchait à condamner.

Il fut soumis à la question ordinaire et extraordinaire (deux degrés de torture systématisée) pour obtenir les noms de ses complices. Les témoignages arrachés, souvent incohérents ou contradictoires, servirent à alimenter la peur plus qu’à établir des faits. Car l’important n’était pas la vérité, mais l’exemplarité du châtiment.

La sentence finale prit les atours d’un sacrifice public. Nu en chemise (c’est-à-dire vêtu uniquement d’une tunique blanche, selon le rituel de l’amende honorable) Mackandal fut conduit torche de cire ardente à la main, une pancarte accrochée au cou où était inscrit son crime. Il dut, à genoux et tête nue, implorer le pardon devant l’église, avant d’être mené au bûcher dressé sur la place du Cap-Français.

La mort de François Mackandal, ou plutôt l’échec de sa mort, appartient moins à l’histoire qu’au mythe. Ce 20 janvier 1758, alors que les flammes de l’ordre colonial s’élèvent sur la place du Cap, quelque chose se produit (ou semble se produire) qui dépasse l’entendement des maîtres comme des esclaves.

Le récit varie selon les sources, mais toutes convergent sur un fait troublant : au moment où le feu enveloppe le corps de Mackandal, le poteau qui le maintient se rompt. L’homme mutilé, loin de hurler ou de se tordre, bondit hors du brasier ; une ombre incandescente, fuyante, insaisissable. Certains disent qu’il courut, d’autres qu’il se transforma. Dans l’instant, un cri jaillit de la foule noire massée au pied du supplice : « Macandal sauvé ! »

Il est difficile de mesurer à quel point cette phrase fut un choc. Pour les colons, elle signalait l’échec d’un châtiment voulu total, irréversible, définitif. Pour les esclaves, elle fut la preuve éclatante que l’esprit des ancêtres ne mourait pas sous les chaînes ni dans les flammes. Mackandal devenait autre chose : un loa, un esprit, un intercesseur, peut-être même un dieu.

La colonie avait voulu faire un exemple ; elle engendra un martyr. La légende de la métamorphose (corbeau, flamme, serpent ou vent) ne fut pas une simple invention poétique. Elle exprimait une vérité plus profonde : Mackandal était désormais partout. Dans les murmures, les forêts, les cauchemars des colons. Il n’avait pas seulement survécu au bûcher ; il avait traversé la chair pour entrer dans le monde des symboles.

Ce mythe insurrectionnel, né dans les cendres d’une exécution, se diffusa comme un feu de brousse. On vit son ombre planer sur les premières insurrections, sur les rites de Bois-Caïman, sur les discours de Toussaint. Mackandal n’était plus un homme ; il était une matrice de résistance, un avatar de la liberté à venir.

Et c’est peut-être là sa plus grande victoire : avoir échappé au sort d’esclave, non seulement physiquement par le marronnage, mais métaphysiquement par la légende. Là où tant d’autres furent effacés, oubliés, broyés dans l’anonymat, lui réussit l’impossible ; mourir en devenant immortel.

Mémoire, représentations et réappropriations

À Haïti, le nom de Mackandal ne se prononce pas avec légèreté. Il appartient à ce panthéon de figures tutélaires dont la mémoire irrigue la conscience nationale, non pas comme une simple évocation historique, mais comme une présence active, vivante. À l’instar de Boukman, Dessalines ou Toussaint, Mackandal est une incarnation du refus ; refus de l’esclavage, refus de l’effacement, refus de la fatalité.

Dans l’imaginaire populaire, il est bien plus qu’un ancien esclave ou un chef de rébellion : il est un symbole de liberté transcendée par la spiritualité. Nombreux sont les rituels vaudous qui lui rendent hommage. Certaines pratiques du rite petro (le plus radical, le plus enflammé du panthéon haïtien) lui sont associées, et des houngans revendiquent encore aujourd’hui son héritage spirituel comme source d’inspiration dans leurs combats contre les injustices modernes.

Sur le plan artistique, Mackandal traverse les genres et les générations. En 1949, l’écrivain cubain Alejo Carpentier immortalise sa figure dans Le Royaume de ce monde, chef-d’œuvre du réalisme magique, où Mackandal devient l’incarnation d’un surnaturel résistant au pouvoir des armes. Chez Carpentier, Mackandal est à la fois homme, prophète, et bête ailée ; il échappe aux catégories, comme il échappa au feu.

Plus récemment, l’écrivain haïtien Mikelson Toussaint-Fils, dans Les Sentiers rouges : Le Messie des îles, érige Mackandal en véritable Christ noir. Sa mutilation devient stigmate, sa fuite transfiguration, sa mort élévation. Dans cette relecture contemporaine, il ne s’agit plus de simple biographie : Mackandal est une clé mythologique, une figure fondatrice d’une identité noire caribéenne affranchie et révoltée.

La musique, également, s’en empare. Dans sa chanson Tôt le matin, le rappeur et poète franco-rwandais Gaël Faye évoque Mackandal comme une source de mémoire militante, un « chef des révoltés » dont le nom résonne au-delà des siècles, dans les luttes contemporaines des diasporas noires. Ici, le passé n’est pas musée, il est ressource.

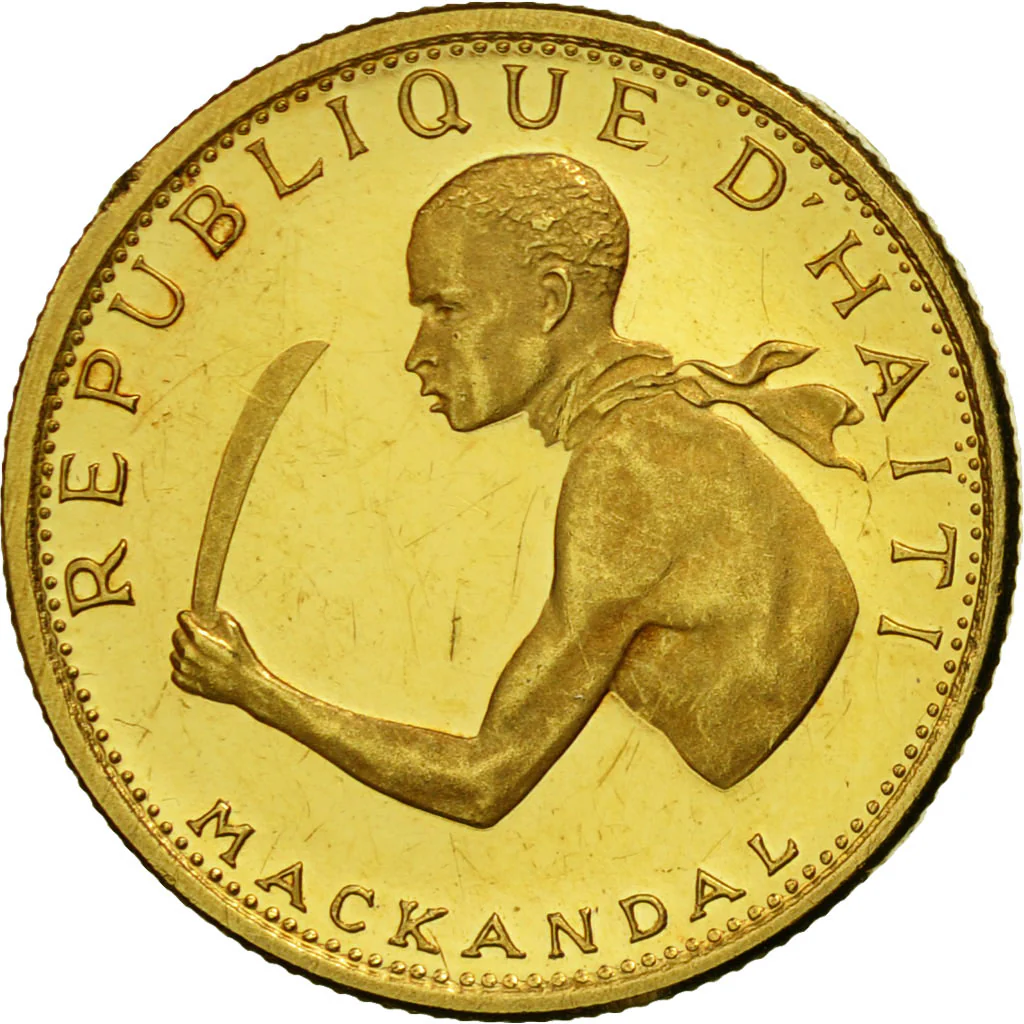

Enfin, sa figure apparaît même sur une pièce commémorative de 20 gourdes haïtiennes ; preuve, s’il en fallait, que Mackandal est entré dans la mémoire officielle, mais sans jamais perdre la force subversive qui fut la sienne. Il n’a pas été récupéré, il a été reconnu.

Ainsi, Mackandal survit dans les croyances, les chants, les textes, les visages ; comme un feu lent mais tenace, un souffle ancestral qui continue de nourrir la lutte pour la dignité noire.

La mémoire de François Mackandal, loin d’être figée dans le seul folklore haïtien, est devenue un levier idéologique, un étendard pour les causes panafricaines, anticoloniales et identitaires. De rebelle mystique, il s’est mué en icône politique, convoquée à chaque fois que le peuple haïtien (ou plus largement, les peuples noirs) ont eu besoin de symboles forts pour affirmer leur dignité bafouée.

En Haïti, Mackandal est l’un des piliers du nationalisme historique. Son nom est régulièrement invoqué dans les discours commémoratifs du 1er janvier, jour de l’indépendance, aux côtés de Dessalines et Toussaint. Il figure dans les manuels scolaires, les fresques murales des quartiers populaires, et même dans certaines liturgies politiques. Son récit est utilisé pour rappeler que la liberté haïtienne ne naquit pas en 1804, mais bien avant ; dans les bois, les larmes et les flammes d’hommes comme lui.

Ce nationalisme haïtien d’inspiration révolutionnaire puise chez Mackandal une légitimité radicale : celle d’un combat qui ne cherche pas à réformer l’ordre colonial, mais à l’anéantir. À ce titre, il est une figure de rupture, un modèle pour tous ceux qui refusent les compromis. En cela, Mackandal dépasse le cadre de l’histoire haïtienne pour entrer dans la sphère plus large des mythologies noires de libération.

Les mouvements panafricains du XXe siècle l’ont d’ailleurs adopté. Des intellectuels comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon le citent en filigrane lorsqu’ils évoquent la nécessité d’un désenvoûtement collectif. Mackandal devient alors « le prophète noir », figure matricielle d’un imaginaire politique où le spirituel nourrit le combat. On le retrouve aussi dans les discours de la Négritude, puis dans les revendications afrocentristes des années 1970, aux États-Unis comme en Afrique.

Plus récemment, dans les luttes postcoloniales contre l’impérialisme, l’écologie décoloniale ou les mouvements de justice raciale, Mackandal ressurgit comme une référence inspirante. Parce qu’il n’a jamais été capturé symboliquement (ni par l’histoire officielle, ni par la politique coloniale) il reste une figure pure, un mythe brut, susceptible d’être réinterprété sans être dénaturé.

Au fond, Mackandal incarne une forme de radicalité sacrée : il ne négocie pas, il renverse ; il ne plaide pas, il prophétise. C’est cette posture intransigeante, presque biblique, qui le rend si précieux dans un monde où les figures de résistance tendent à s’édulcorer. Il est, pour Haïti et au-delà, le rappel que la rébellion, lorsqu’elle est nourrie de justice et de foi, devient acte fondateur.

Il est des figures historiques qui traversent les siècles et les frontières, jusqu’à devenir des archétypes culturels. François Mackandal appartient à cette race d’icônes que le monde s’approprie, déforme parfois, mais dont il ne peut ignorer la puissance symbolique. En franchissant les barrières du savoir académique, Mackandal est devenu un personnage récurrent dans la culture populaire mondiale ; un masque que revêtent romans, jeux vidéo, récits fantastiques et créations artistiques, à mesure que grandit le besoin de héros noirs décoloniaux.

Dans la littérature, son ombre plane sur des œuvres majeures. Isabel Allende, dans son roman L’île sous la mer, restitue avec une force romanesque saisissante l’exécution de Mackandal, en capturant la tension entre l’historicité de l’événement et sa dimension quasi mythologique. L’écrivaine chilienne en fait un symbole précurseur d’émancipation, jetant ainsi un pont entre les luttes latino-américaines et la mémoire haïtienne.

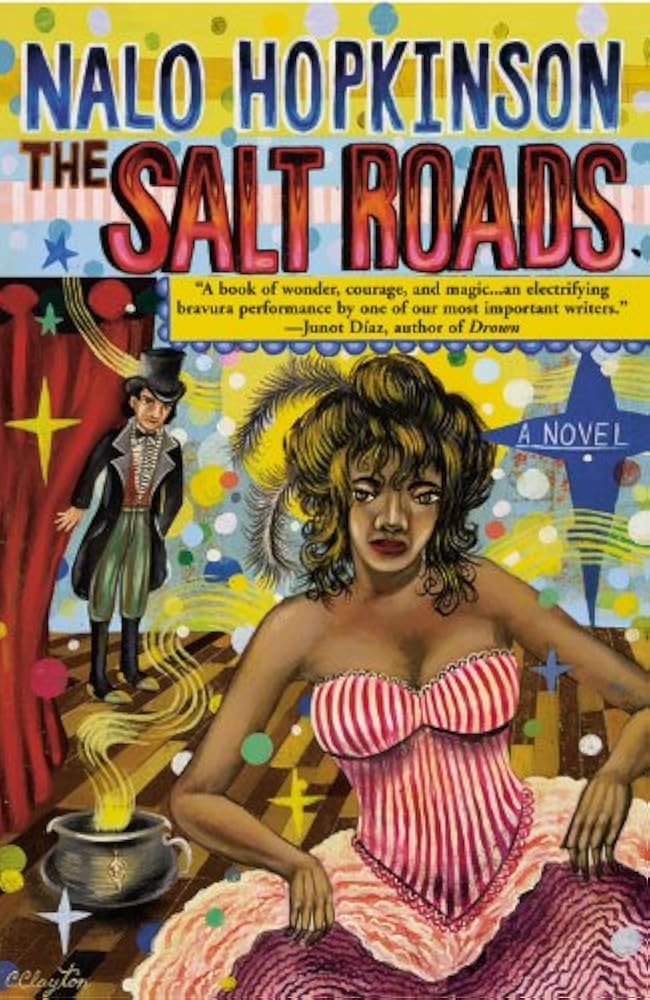

De même, l’autrice afro-caribéenne Nalo Hopkinson intègre un avatar de Mackandal dans son roman The Salt Roads, où la frontière entre spiritualité, incarnation et rébellion s’efface. Ici, Mackandal devient une figure trans-historique, capable de se réincarner, d’habiter d’autres corps, d’inspirer d’autres soulèvements ; ce qui rejoint l’idée vaudou d’un esprit jamais tout à fait mort, toujours susceptible de revenir.

Mais c’est peut-être dans l’univers du jeu vidéo, domaine emblématique de la mondialisation culturelle, que Mackandal a connu l’une de ses plus fascinantes métamorphoses. Dans Assassin’s Creed III: Liberation, il apparaît sous les traits d’un mentor des Assassins haïtiens, formateur de résistants. Bien qu’éloigné des sources historiques, ce Mackandal numérique conserve les attributs essentiels : bras amputé, sagesse occulte, haine des oppresseurs. Le jeu fait de lui un maître de l’insurrection clandestine, un éducateur à la liberté dans un monde colonial. Il est également mentionné dans Assassin’s Creed: Rogue, preuve que son empreinte s’élargit dans la saga comme dans l’imaginaire collectif.

Cette récupération ludique ou littéraire peut prêter à débat ; on y verra tantôt une vulgarisation féconde, tantôt une réduction caricaturale. Mais elle dit surtout une chose : Mackandal a quitté les marges. Il n’est plus simplement un sujet pour historiens ou haïtiens. Il est devenu un acteur culturel global, au même titre que Spartacus, Nat Turner ou Che Guevara.

Ainsi, dans un monde en quête de récits de résistance, Mackandal s’impose comme une figure réinventable, malléable mais jamais banalisée. Une preuve éclatante que les histoires les plus enfouies, lorsqu’elles touchent au cœur des luttes universelles, finissent toujours par resurgir.

Mackandal ou la forge des insoumis

François Mackandal n’est pas qu’un nom perdu dans les marges des chroniques coloniales ; il est une idée, un souffle, une braise jamais tout à fait éteinte. Il incarne cette flamme têtue que ni les chaînes, ni le feu, ni l’oubli n’ont pu réduire au silence. À travers ses rituels chargés de sens, son sens aigu de la stratégie insurrectionnelle, et son martyre embrasé sous les yeux d’un monde hostile, Mackandal a légué à Haïti (et à l’humanité entière) un modèle de résistance enraciné dans le sacré.

Il n’a laissé ni traité, ni testament. Son héritage tient dans la légende, dans les chants, dans les visages d’anonymes qui, depuis trois siècles, murmurent encore son nom dans les clairières. Il est l’ancêtre d’une lignée de révoltés qui refusèrent de courber l’échine, préférant la forêt aux champs de canne, la mort libre à la vie asservie.

À l’instar d’un Spartacus noir, il est un jalon historique majeur pour comprendre l’émergence d’Haïti comme première république noire indépendante du monde. Mais plus encore, il est la matrice d’une révolte sacrée, où se conjuguent spiritualité, rage et vision. Là où d’autres ont mené des révoltes ponctuelles, Mackandal a initié une guerre invisible, un soulèvement de l’âme noire contre toutes les formes de domination.

Aujourd’hui encore, face aux formes modernes d’aliénation, la figure de Mackandal nous interpelle. Elle nous rappelle que toute libération authentique commence par un refus intérieur, un pacte invisible, une croyance inébranlable que l’injustice n’est jamais éternelle.

François Mackandal, en définitive, ne s’est jamais évaporé dans les cendres du bûcher. Il est là, toujours, dans le regard de ceux qui rêvent encore de faire vaciller les empires.

Sources

- Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle Saint-Domingue (1797).

- Mercure de France (1787), Makandal, Histoire véritable.

- Thomas Madiou, Histoire d’Haïti (1847).

- Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers et empoisonneurs : de Saint-Domingue à Haïti (1987)

- Arsène Francoeur Nganga, Les origines Kôngo d’Haïti (2019).

- Carolyn E. Fick, The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below (1990).

- Sylviane Diouf, Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas (1998).

- John D. Garrigus, A Secret Among the Blacks (Harvard Univ. Press, 2023).

- Wade Davis, The Serpent and the Rainbow (1985).