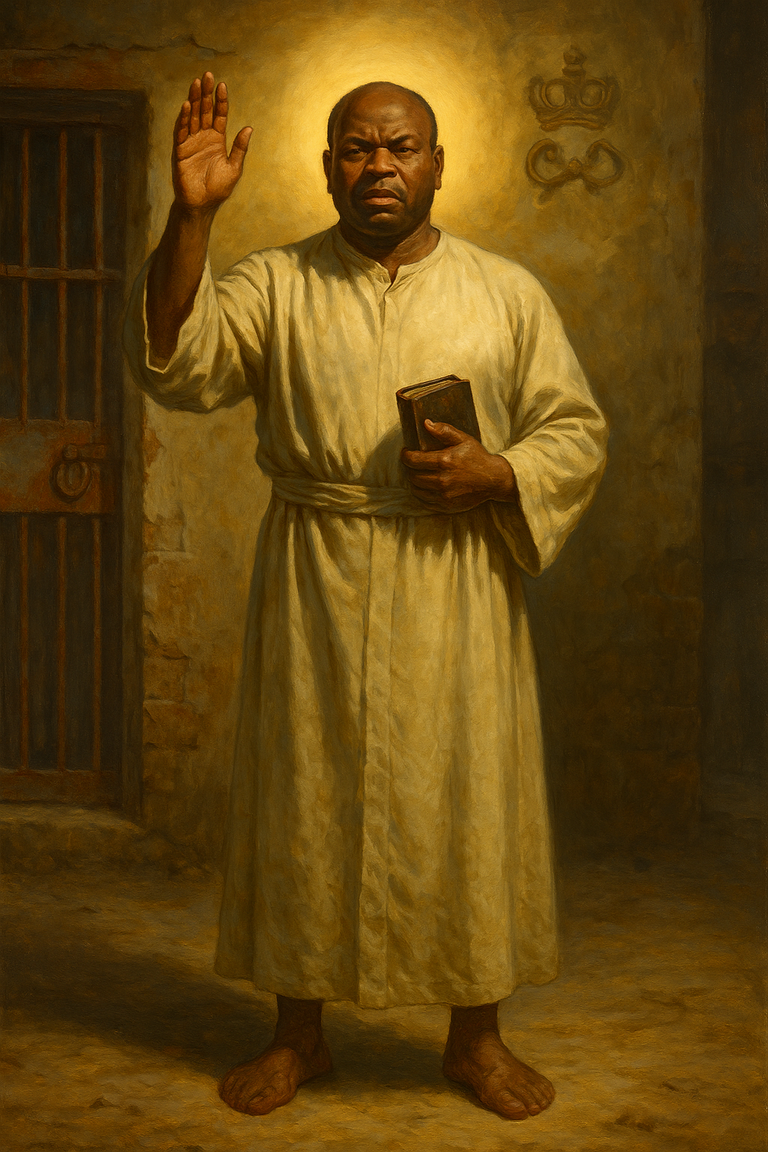

En 1921, au cœur du Congo belge, Simon Kimbangu proclame la dignité noire et défie l’ordre colonial. Guérisseur, prophète et prisonnier, il devient l’icône spirituelle d’une Afrique en quête de liberté.

Le prophète et l’Empire

En 1921, dans le silence d’un petit village du Bas-Congo, un homme s’avance, la Bible à la main, le regard habité d’une certitude intérieure. Il dit pouvoir guérir les malades par la prière et l’imposition des mains. Rapidement, les foules accourent, certaines venues de centaines de kilomètres, témoignant de guérisons, d’exorcismes, de signes. L’homme s’appelle Simon Kimbangu.

Nous sommes au cœur du Congo belge, colonie dominée d’une main de fer par l’administration coloniale et les missions chrétiennes. Dans cet univers où la religion est censée légitimer l’ordre colonial, l’irruption d’un prophète noir qui prêche un christianisme africain autonome est une provocation insoutenable.

Car Kimbangu n’est pas seulement un guérisseur spirituel. Il incarne une double contestation : religieuse, en affirmant que Dieu parle aussi à travers un Africain ; et politique, en redonnant aux Congolais une dignité que la colonisation prétendait leur ôter. Ce qui naît à Nkamba n’est pas qu’un mouvement de foi : c’est déjà un soulèvement des âmes contre l’Empire.

Un fils du Kongo

Simon Kimbangu naît en 1887 à Nkamba, village du Bas-Congo, dans une région marquée par l’histoire du royaume Kongo et par la pénétration des missions chrétiennes. Issu d’une famille modeste, il grandit dans un environnement où la mémoire des rois kongo, christianisés dès le XVe siècle par les Portugais, demeure vivace. Le christianisme est là, mais sous tutelle coloniale : ce sont les missionnaires européens qui dictent la foi et encadrent les âmes.

Très tôt, le jeune Simon est remarqué par les catéchistes baptistes. Élève appliqué, il apprend à lire la Bible en kikongo et en français. Baptisé en 1915, il est formé comme catéchiste, chargé d’évangéliser les siens. Mais à la différence de ses maîtres missionnaires, Kimbangu retient surtout que la Parole peut se dire dans la langue et la culture des Africains.

Sa vie avant 1921 est celle d’un homme discret, marié, père de famille, travaillant comme ouvrier. Rien ne le prédestine, semble-t-il, à devenir prophète. Mais au fil des années, il nourrit la conviction intime d’une vocation spirituelle propre : un christianisme débarrassé du paternalisme colonial, recentré sur la dignité et l’espérance du peuple noir.

C’est dans ce terreau (à la croisée du royaume Kongo, du baptisme missionnaire et de la misère coloniale) qu’éclora en 1921 la figure prophétique de Kimbangu.

L’irruption prophétique

Le 6 avril 1921, un événement bouleverse le Bas-Congo. À Nkamba, Simon Kimbangu impose les mains à une femme malade que la médecine missionnaire avait abandonnée. Elle se relève. La rumeur se propage aussitôt : un prophète est né, capable de guérir, de prêcher, de consoler.

En quelques semaines, le village se transforme en lieu de pèlerinage. Des foules immenses affluent des quatre coins du Congo belge, parfois après plusieurs jours de marche. On parle de dizaines de milliers de fidèles rassemblés autour de ce catéchiste devenu thaumaturge. Sa parole est simple mais percutante : elle appelle à la repentance, à la prière, au rejet des fétiches… mais aussi à la dignité et à l’espérance d’un peuple opprimé.

Aux yeux des autorités coloniales, le danger est immédiat. L’État belge et les missions chrétiennes y voient une contestation frontale : non seulement Kimbangu attire les fidèles hors des églises officielles, mais son message semble annoncer la fin d’un ordre injuste. Certains de ses disciples prophétisent même l’émancipation des Noirs et le départ des Blancs.

En quelques mois, le “prophète de Nkamba” est devenu l’âme d’un mouvement de masse : spirituel pour ses adeptes, politique pour ses adversaires. L’alarme coloniale est donnée : ce guérisseur charismatique a franchi la ligne rouge.

La répression coloniale

Face à l’ampleur du phénomène, l’administration coloniale belge choisit la manière forte. Dès l’été 1921, les forces de l’ordre encerclent Nkamba, dispersent les foules et arrêtent Simon Kimbangu.

Son procès s’ouvre en septembre devant un tribunal militaire improvisé à Thysville. Les charges sont lourdes :

- « incitation à la révolte »,

- « atteinte à la sûreté de l’État »,

- « usurpation de fonctions religieuses ».

En réalité, on reproche surtout à Kimbangu d’avoir créé une Église africaine indépendante, échappant au contrôle des missions catholiques et protestantes.

La sentence tombe le 3 octobre 1921 : peine de mort, commuée en emprisonnement à perpétuité après intervention du roi des Belges. L’acharnement judiciaire en dit long sur la peur qu’inspire le prophète : il n’a jamais prôné la violence armée, mais son seul charisme ébranle l’édifice colonial.

Détenu d’abord à Léopoldville, il est transféré en Katanga, à la prison d’Elisabethville (Lubumbashi). Là, commence une captivité interminable de 30 années, marquée par l’isolement le plus strict. Ses fidèles ne le reverront jamais.

Mais loin d’éteindre la flamme, la répression nourrit le mythe : Kimbangu devient le martyr vivant, celui que les colons craignent au point de l’enterrer derrière des murs.

Un prophète derrière les barreaux

Simon Kimbangu entame à Elisabethville (Lubumbashi) une détention qui restera l’une des plus longues de l’histoire coloniale. Pendant 30 ans, il ne connaîtra que les murs, le silence et la surveillance permanente.

- Isolement total : aucun contact avec ses proches, aucune visite de ses fidèles. Ses gardiens eux-mêmes avaient ordre de limiter au strict minimum toute interaction.

- Conditions inhumaines : privations, climat rigoureux du Katanga, santé fragile. Kimbangu, atteint de plusieurs maladies, survit malgré tout ; ce qui renforce l’aura de sainteté autour de lui.

- Résilience spirituelle : même enfermé, il prie, médite, et transmet des paroles de réconfort aux rares personnes autorisées à l’approcher. Ses codétenus le décrivent comme un homme calme, rayonnant, jamais brisé.

Pendant ce temps, à l’extérieur, le kimbanguisme se structure clandestinement. Des disciples fidèles propagent son enseignement, malgré la répression féroce : arrestations, déportations vers d’autres colonies, interdictions de rassemblement.

Pour l’administration belge, maintenir Kimbangu enfermé équivaut à neutraliser une menace. Mais pour les Congolais, chaque année de captivité alimente le récit du prophète souffrant pour son peuple.

En 1951, Simon Kimbangu s’éteint en prison, à 72 ans. Son corps ne sera rendu à ses proches qu’après l’indépendance congolaise, en 1960. À sa mort, il laisse derrière lui non pas un mouvement étouffé, mais une Église souterraine plus vivante que jamais.

Le kimbanguisme après Kimbangu

La mort de Simon Kimbangu, en 1951, ne met pas fin à son œuvre. Au contraire, elle ouvre une nouvelle ère pour ses fidèles, qui se considèrent comme porteurs d’une mission sacrée.

- La clandestinité persistante : jusque dans les années 1950, les autorités coloniales belges traquent impitoyablement les kimbanguistes. Des milliers sont envoyés en camps de travail ou déportés dans d’autres territoires (Rwanda, Burundi, Congo-Brazzaville).

- Transmission familiale : les trois fils de Kimbangu (Charles, Salomon et Joseph) deviennent les gardiens de la mémoire. Ils consolident l’organisation du mouvement et entretiennent l’attente d’un temps nouveau.

- Une Église structurée : malgré l’interdiction, le kimbanguisme se dote de rites, de chants, d’un calendrier liturgique. L’image du « Prophète martyr » devient le centre d’une véritable théologie africaine, enracinée dans le christianisme mais adaptée aux réalités congolaises.

L’indépendance du Congo, en 1960, change la donne. Le kimbanguisme sort de l’ombre et devient rapidement une force religieuse majeure. En 1969, il est officiellement reconnu comme Église kimbanguiste. Cette reconnaissance lui permet d’entrer dans le Conseil Œcuménique des Églises, aux côtés de grandes confessions chrétiennes.

Aujourd’hui, l’Église kimbanguiste compte plusieurs millions de fidèles, principalement en République Démocratique du Congo, mais aussi dans la diaspora africaine et en Europe. Le village natal de Simon Kimbangu, Nkamba, est devenu une « Nouvelle Jérusalem », lieu de pèlerinage et capitale spirituelle du mouvement.

Là où la colonisation voulait éteindre une voix, une Église mondiale est née.

Du prophète colonial au symbole panafricain

L’histoire de Simon Kimbangu dépasse largement celle d’un prédicateur local. Son héritage se déploie sur plusieurs plans, religieux, politique et symbolique.

En proclamant que Dieu pouvait parler à travers un Africain, Kimbangu a brisé le monopole spirituel des missions européennes. Il a ouvert la voie à une théologie enracinée dans la culture et la dignité du peuple noir.

Pour les Congolais et plus largement pour l’Afrique colonisée, son emprisonnement de trente ans en fait un martyr, figure comparable à un Mandela avant l’heure. Son message, pacifique mais subversif, incarne la lutte contre l’humiliation coloniale.

Longtemps occultée par les autorités coloniales et même par les élites post-indépendance, la figure de Kimbangu connaît une réhabilitation progressive. En 2011, la justice congolaise annule officiellement sa condamnation de 1921, effaçant l’injustice coloniale.

À travers l’Église kimbanguiste et le pèlerinage à Nkamba, Kimbangu est devenu un repère spirituel pour des millions de croyants. Son nom circule dans la diaspora africaine, porté comme étendard d’un christianisme noir libéré du joug colonial.

Aujourd’hui encore, chaque 12 octobre, date de sa mort en prison, des milliers de fidèles commémorent celui qu’ils appellent le “Prophète de la Libération”.

Le prophète que l’Empire n’a pas pu étouffer

Simon Kimbangu fut condamné à perpétuité, ses disciples pourchassés, son nom diabolisé. Pourtant, un siècle plus tard, son message rayonne toujours. L’homme que l’administration coloniale voulait réduire au silence est devenu le fondateur d’un mouvement religieux mondialement reconnu, inscrit depuis 1969 au sein du Conseil œcuménique des Églises.

Son destin illustre une vérité universelle : la force d’une conviction spirituelle peut survivre aux prisons, aux décrets et aux empires. Kimbangu n’a pas seulement guéri des malades ; il a guéri des consciences en proclamant que la dignité noire n’était pas négociable.

Ainsi, dans la mémoire congolaise et africaine, il demeure un prophète libérateur, une voix qui, malgré les chaînes et l’exil, n’a jamais cessé de dire que Dieu n’appartenait pas aux puissants, mais à tous les hommes.

Notes et références

- Anderson, Allan. African Reformation: African Initiated Christianity in the 20th Century. Trenton: Africa World Press, 2001.

- Martin, Marie-Louise. Kimbangu: An African Prophet and His Church. Oxford: Basil Blackwell, 1975.

- Gondola, Didier. The History of Congo. Westport: Greenwood Press, 2002.

- Young, Crawford. Politics in the Congo: Decolonization and Independence. Princeton: Princeton University Press, 1965.

- Verhaegen, Benoît. Rébellions au Congo. Tome 1, Bruxelles: CRISP, 1966.

- MacGaffey, Wyatt. Religion and Society in Central Africa: The BaKongo of Lower Zaire. Chicago: University of Chicago Press, 1986.

- Fabian, Johannes. Prophètes congolais du XXe siècle. Paris: Karthala, 1996.

- M’Bokolo, Elikia. Afrique Noire: Histoire et Civilisations, Tome II. Paris: Hatier, 1992.

- Ndaywel è Nziem, Isidore. Histoire générale du Congo: De l’héritage ancien à la République Démocratique. Paris: Duculot, 1998.

- UNESCO. General History of Africa, Volume VII: Africa under Colonial Domination, 1880-1935. Paris: UNESCO, 1985.