Avant l’abolition de 1848, Furcy engagea l’un des plus longs combats judiciaires contre l’esclavage dans l’histoire française. Né juridiquement libre, il fut pourtant maintenu en servitude par la justice coloniale de l’île Bourbon. Son affaire révèle comment le droit fut subordonné aux intérêts esclavagistes ; et pourquoi sa liberté ne fut reconnue qu’à distance.

Furcy (1786–1845) : histoire d’un homme libre reconnu trop tard

L’affaire Furcy n’est ni une anomalie, ni une fable morale annonçant l’abolition de 1848. Elle constitue au contraire un révélateur précis des mécanismes du droit colonial français, de ses limites structurelles et de sa soumission aux intérêts économiques locaux.

Si Furcy est aujourd’hui présenté comme un symbole de résistance judiciaire à l’esclavage, son histoire démontre surtout une réalité plus dérangeante : la justice coloniale fut incapable de produire sa liberté, et celle-ci ne fut reconnue qu’à distance, par des juridictions étrangères ou métropolitaines, détachées des équilibres esclavagistes de l’île Bourbon.

Entre 1817 et 1845, le combat judiciaire de Furcy met en lumière une tension fondamentale : celle entre le droit écrit (notamment le principe ancien selon lequel nul n’est esclave en France) et la pratique coloniale, façonnée par la nécessité de préserver un ordre économique fondé sur la servitude.

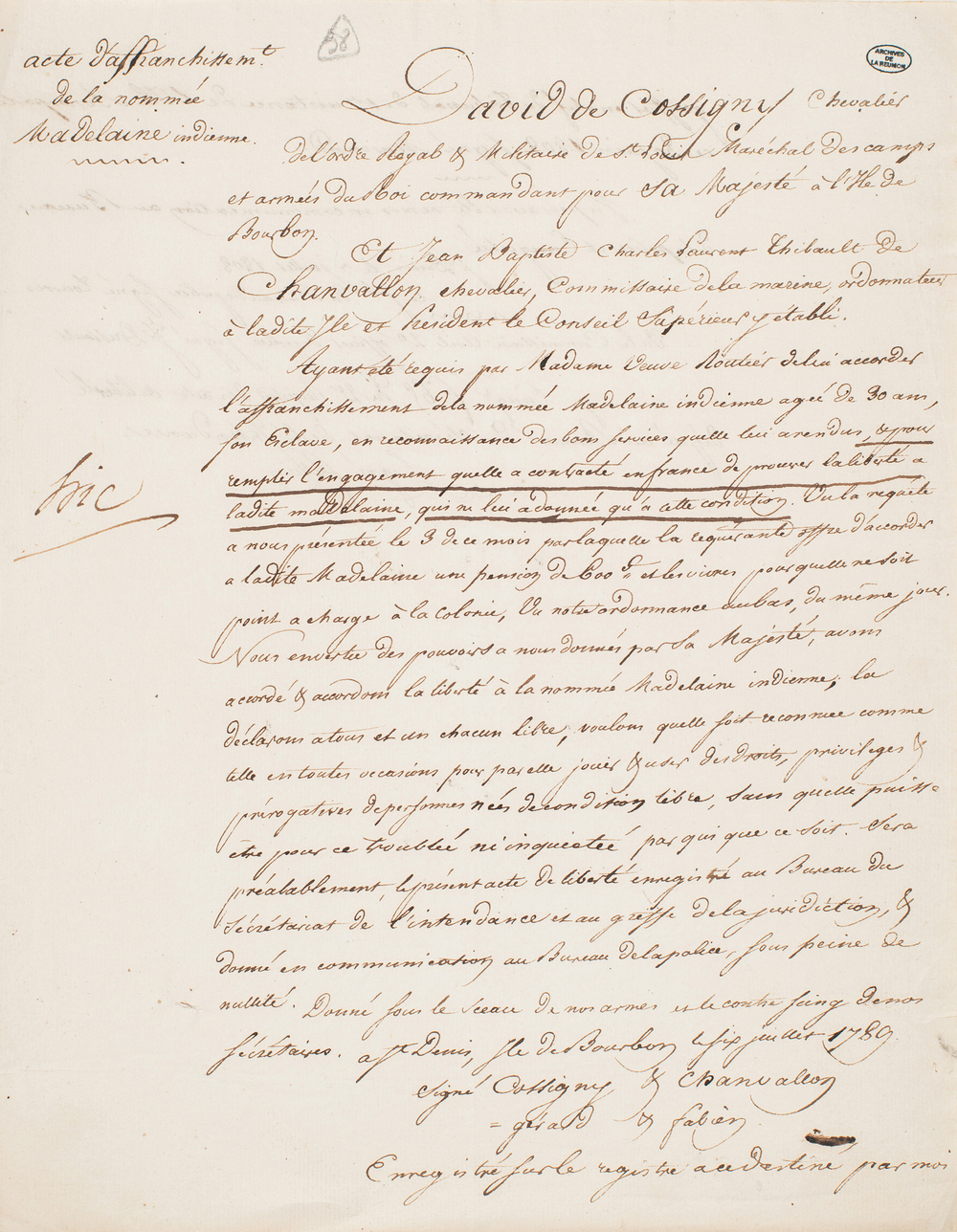

La mère de Furcy, Madeleine, est née dans un comptoir français de l’Inde au XVIIIᵉ siècle. Elle est ensuite amenée en France métropolitaine, où elle change de maîtresse, avant d’être conduite à l’île Bourbon (La Réunion). Cette trajectoire n’a rien d’anodin sur le plan juridique.

Sous l’Ancien Régime, un principe constant prévaut : un esclave touchant le sol français devient libre, sauf si des formalités spécifiques ont été respectées pour maintenir sa condition servile dans le cadre d’un séjour temporaire. Or, dans le cas de Madeleine, aucune preuve ne démontre que ces formalités aient été accomplies. Pire encore pour les intérêts esclavagistes, Madeleine est affranchie formellement le 6 juillet 1789, soit près de vingt-cinq ans avant sa mort.

Ce point est essentiel : Madeleine est juridiquement libre bien avant la naissance de Furcy, et aucun titre de propriété valable ne permet d’établir une servitude légale durable.

Furcy naît en 1786. En droit, le principe est clair : l’enfant suit la condition de la mère. Si Madeleine est libre (ou aurait dû être considérée comme telle) Furcy ne peut légalement être esclave.

Pourtant, contrairement à sa sœur Constance, affranchie peu après sa naissance, Furcy est maintenu dans la servitude. Il est recensé comme esclave, privé de toute capacité juridique : il ne peut se marier librement, reconnaître ses enfants, ni disposer de sa personne.

Cette contradiction entre droit et pratique n’est pas une erreur administrative : elle révèle un mécanisme central de la société esclavagiste, où le recensement vaut plus que le droit, et où la répétition d’un fait illégal finit par produire une apparence de légitimité.

Au début du XIXᵉ siècle, l’île Bourbon repose sur une économie de plantation où l’esclavage constitue le socle de la prospérité. Les grandes familles de propriétaires (parmi lesquelles les Desbassayns) dominent à la fois la terre, l’économie et les institutions locales.

Dans ce contexte, remettre en cause le statut juridique d’un esclave revient à menacer l’ensemble du système. Chaque précédent judiciaire est potentiellement explosif : reconnaître la liberté de Furcy, c’est ouvrir la voie à des milliers de revendications similaires, notamment parmi les esclaves d’origine indienne.

Contrairement aux Antilles, Bourbon reste largement à l’écart des bouleversements révolutionnaires. En 1796, une délégation venue imposer l’abolition décrétée en 1794 est renvoyée avant même de pouvoir agir.

Cette résistance locale à toute réforme radicale s’inscrit dans une logique de préservation de l’ordre social, bien plus que dans une fidélité idéologique.

En 1816, la Couronne nomme Gilbert Boucher procureur général près la cour royale de Bourbon. Magistrat de carrière, déjà sensibilisé aux dérives du système judiciaire colonial, il arrive sur l’île avec une mission claire : rétablir l’autorité de la justice royale.

Dès son installation, il suspend plusieurs juges pour corruption et favoritisme. À l’échelle de l’île, ces décisions sont perçues comme un séisme. Elles suscitent autant d’espoirs chez les dominés que de craintes parmi les élites.

Lorsque Constance, la sœur de Furcy, dépose un mémoire au parquet en novembre 1817, Boucher et son substitut Jacques Sully-Brunet ne conseillent pas une assignation directe du maître Joseph Lory. Ils proposent une démarche plus fondamentale : une déclaration d’état libre.

Ce choix est stratégique. Il ne s’agit pas de négocier une amélioration de la condition servile, mais d’affirmer que Furcy n’est juridiquement pas un esclave.

Le 22 novembre 1817, Joseph Lory reçoit la signification de la déclaration de liberté de Furcy. Sa réaction est immédiate et brutale. Il fait sanctionner l’huissier, déclare Furcy « marron » et le fait arrêter.

Cette arrestation est juridiquement fragile, voire illégale. Furcy n’a pas fui, il a revendiqué un statut. Pourtant, il est incarcéré comme un esclave fugitif.

Gilbert Boucher alerte les autorités sur l’irrégularité de la détention. Il convoque une réunion des magistrats pour examiner plusieurs questions fondamentales :

- Les Indiens pouvaient-ils légalement être réduits en esclavage ?

- Le sol français rendait-il libre un esclave colonial ?

Les réponses révèlent des fractures profondes. Si Boucher soutient l’application stricte des principes juridiques, ses collègues invoquent le danger politique d’une telle reconnaissance. Le droit est consciemment subordonné à la stabilité coloniale.

L’avocat de Furcy, Maître Petitpas, développe une argumentation solide :

- Madeleine était indienne et ne pouvait légalement être esclave ;

- Elle est devenue libre en France ;

- Elle a été affranchie formellement ;

- Aucun titre de propriété n’existe ;

- Furcy, né d’une femme libre, ne peut être esclave.

Le tribunal rejette pourtant la requête. Il s’appuie sur le recensement et sur une interprétation restrictive de l’affranchissement maternel. Le raisonnement est révélateur : le maintien de l’ordre social prime sur la cohérence juridique.

Malgré l’ordre de remise à son maître, Furcy est maintenu en détention, puis envoyé en 1818 à l’île Maurice, alors sous administration britannique. Il y subit dix années de travaux forcés dans une propriété liée à la famille Lory.

Ce transfert n’est pas une procédure judiciaire ordinaire : il s’agit d’un éloignement stratégique, destiné à étouffer une affaire devenue embarrassante localement.

À Maurice, Furcy parvient à faire constater qu’il n’a jamais été enregistré comme esclave auprès des autorités britanniques. En l’absence de preuve contraire, il est présumé libre.

Il commence alors une nouvelle vie, devient commerçant et acquiert une position sociale respectable. Pour la première fois, le droit fonctionne en sa faveur, précisément parce qu’il est exercé hors du système esclavagiste français.

Le 29 avril 1835, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis. Ce geste marque un tournant : la justice métropolitaine désavoue implicitement la justice coloniale.

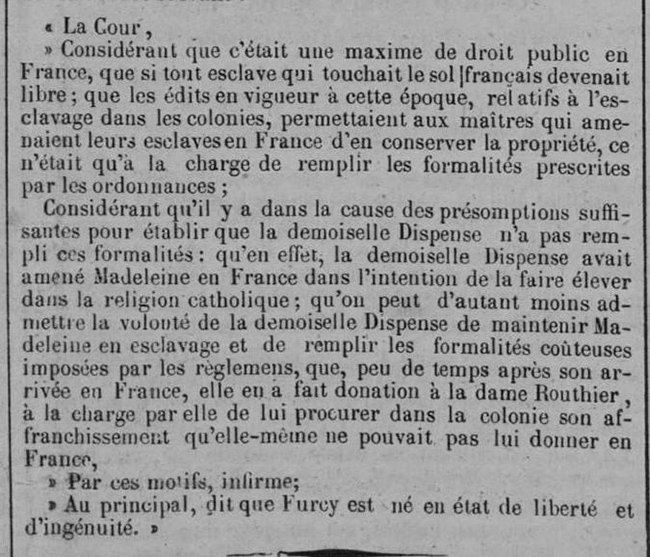

Le 23 décembre 1843, la cour royale de Paris tranche définitivement. Elle déclare Furcy libre depuis sa naissance, rappelant que :

- le sol français affranchit ;

- les formalités de maintien en esclavage n’ont pas été respectées ;

- Madeleine n’a jamais été valablement vendue.

En 1845, Furcy obtient des dommages et intérêts. Leur montant est significatif, mais la motivation des juges locaux tend à minimiser la responsabilité de Joseph Lory, présenté comme détenteur de bonne foi.

Cette indemnisation ne remet pas en cause le système. Elle répare un cas individuel, sans toucher aux structures.

Une liberté venue d’ailleurs

L’affaire Furcy démontre que l’abolition ne pouvait venir de l’intérieur du système colonial. Ni la justice locale, ni les autorités de Bourbon n’ont été capables (ou désireuses) d’appliquer le droit contre l’esclavage.

La liberté de Furcy fut reconnue par déplacement : déplacement géographique, déplacement juridique, déplacement du centre de décision. Elle n’annonce pas l’abolition ; elle révèle les contradictions qui la rendront inévitable.

Trois ans plus tard, en 1848, l’esclavage est aboli. Non par grâce, mais parce que le système avait cessé d’être juridiquement tenable.

Notes et références

- Laurent Zuchowicz, Furcy, ou l’histoire d’un salut judiciaire venu de l’extérieur, Musée de Villèle

- Archives départementales de La Réunion

- Gazette de l’île Bourbon (1817–1818)

- Gazette des tribunaux, 24 décembre 1843

- Sudel Fuma, L’esclavage à La Réunion, CNRS Éditions

- Arrêt de la Cour royale de Paris, 23 décembre 1843