Dorothy Dandridge, première actrice afro-américaine nommée aux Oscars pour Carmen Jones, fut une pionnière d’Hollywood. Icône brisée, son héritage demeure immortel.

Dorothy Dandridge : la beauté noire face au miroir d’Hollywood

Il y a des femmes qui ne vivent pas seulement dans leur temps, mais qui le défient, l’ouvrent, le fissurent pour y inscrire une vérité nouvelle. Dorothy Dandridge fut de celles-là.

Dans l’Amérique des années 40 et 50, où les écrans d’Hollywood reflétaient surtout des visages blancs et des destins fabriqués pour rassurer, elle apparut comme une dissonance éclatante : une femme noire, belle, fragile et puissante à la fois, décidée à s’imposer là où on ne voulait pas d’elle.

Son sourire fut une arme, sa voix un chant, son corps un champ de bataille. On la voulait domestique docile, elle s’imposa en héroïne tragique. On la rêvait silence, elle fit résonner un Oscar. Mais derrière les projecteurs, il y avait aussi les dettes, les humiliations, les promesses brisées et une solitude qui finit par l’engloutir.

Dorothy Dandridge ne fut pas qu’une actrice ou une chanteuse. Elle fut un symbole : celui de la beauté noire face à un monde qui ne savait pas la regarder sans trembler.

Une enfance façonnée par la route et le blues de la Grande Dépression

Dorothy Jean Dandridge naît le 9 novembre 1922 à Cleveland, Ohio. Sa mère, Ruby, est comédienne, rêveuse obstinée d’un destin artistique ; son père, Cyril, s’efface rapidement, laissant les sœurs Dandridge entre les mains d’une enfance cabossée. Très tôt, Ruby entraîne Dorothy et sa sœur Vivian dans les tournées d’un numéro chantant et dansant baptisé The Wonder Children.

Les petites filles, encore enfants, arpentent les routes du Sud ségrégué, offertes aux regards, aux applaudissements mais aussi aux humiliations. Leurs rires d’enfants se mêlent aux claquements secs de la ceinture de Geneva Williams, la compagne abusive de leur mère, qui gère la troupe avec une discipline féroce. Ainsi, l’enfance de Dorothy n’a jamais été vraiment innocente : elle est née sous les projecteurs, exposée à la fois aux ovations et à la brutalité du monde.

Cette errance, dans l’Amérique des années 30 marquée par la Grande Dépression, forme la trame invisible de la future star. Dorothy apprend très tôt que la survie passe par la performance : chanter, danser, sourire, même quand le cœur se brise.

Une beauté qui dérange

À Hollywood, où Ruby déménage avec ses filles au début des années 30, Dorothy fait ses débuts dans de petits rôles. Elle apparaît dans Mississippi (1935), A Day at the Races (1937), ou encore Sun Valley Serenade (1941), souvent reléguée à des rôles décoratifs de chanteuse ou danseuse exotique. Elle brille brièvement dans les Soundies, ces courts-métrages musicaux diffusés dans les jukeboxes cinématographiques de l’époque.

Mais les portes d’Hollywood restent closes aux femmes noires : les grands rôles sont réservés aux actrices blanches. À l’écran, on veut de Dorothy l’image d’une femme de chambre, d’une femme fatale stylisée mais muette, jamais d’une héroïne. Elle refuse pourtant de se contenter de ces stéréotypes. Sa beauté magnétique attire, mais inquiète. Pour les studios, une femme noire ne pouvait pas être à la fois désirée et respectée.

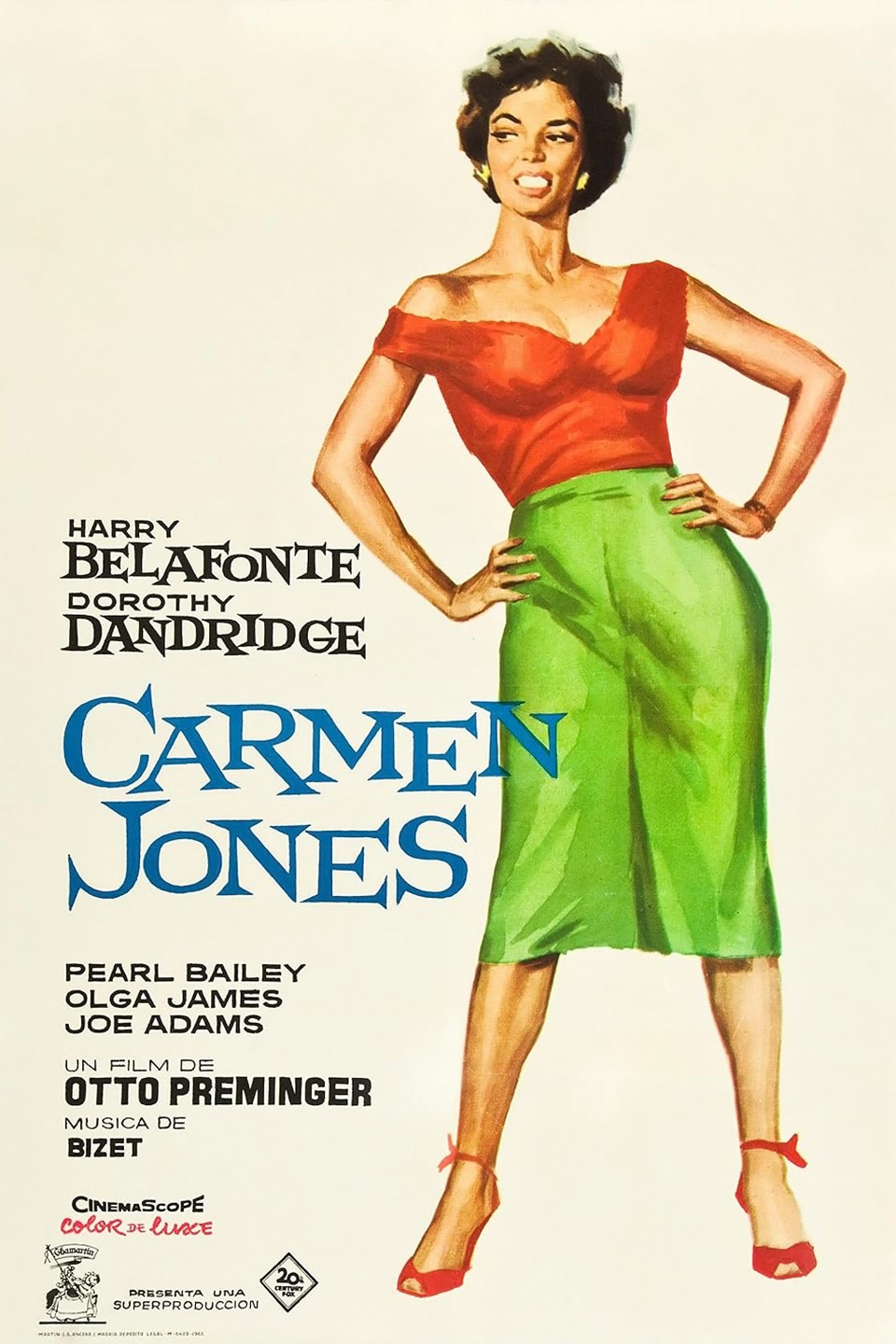

Le triomphe de Carmen Jones

Le destin de Dorothy bascule en 1954. Otto Preminger, réalisateur d’origine autrichienne, l’auditionne pour le rôle-titre de Carmen Jones, adaptation du classique de Bizet transposé dans une base militaire afro-américaine. Au départ, il ne la voit que comme Cindy Lou, personnage doux et effacé. Mais Dorothy, maquillée et habillée pour incarner la sensualité incandescente de Carmen, renverse ses attentes.

Le film est un succès mondial. Dorothy y est magnétique, charnelle, souveraine. Pour la première fois, une actrice noire n’est pas un accessoire : elle est le cœur battant du récit, l’objet du désir, mais aussi la tragédie. Sa performance lui vaut une nomination aux Oscars de la meilleure actrice ; une première historique pour une femme afro-américaine.

Cette reconnaissance aurait dû être l’aube d’une carrière fulgurante. Elle aurait dû être la Déesse noire d’Hollywood, une star au même rang que Grace Kelly ou Ava Gardner. Mais l’industrie n’était pas prête. Après Carmen Jones, les grands rôles ne suivent pas. Les studios hésitent, craignent d’effrayer un public blanc encore prisonnier de ses préjugés.

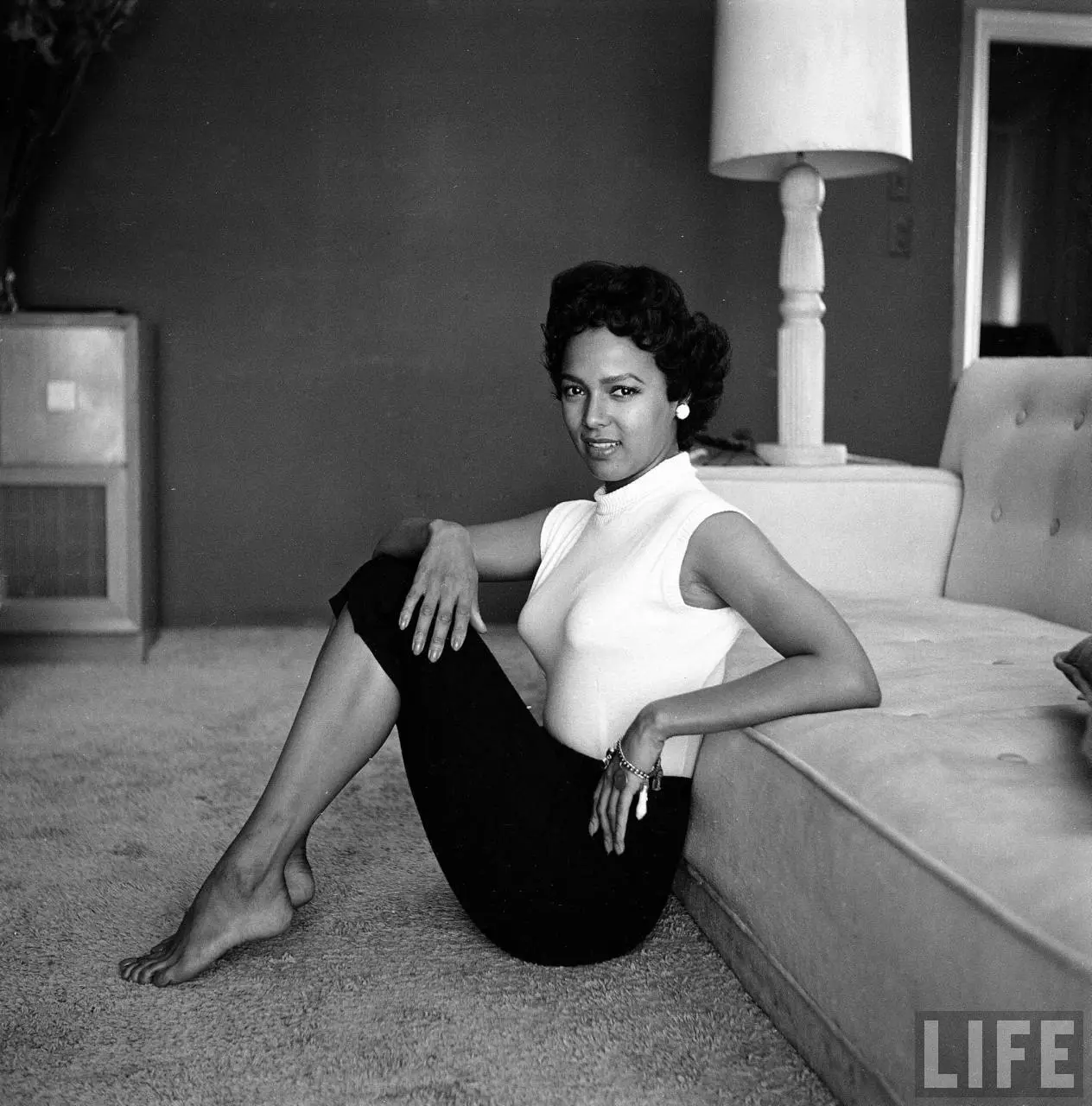

Icône de désir, prisonnière de préjugés

Dorothy devient malgré elle une icône ambivalente. Sur les couvertures d’Ebony et de Life, elle incarne l’élégance, la sensualité, la féminité noire sublimée. Mais derrière les flashs, la réalité est plus sombre. Les producteurs veulent exploiter son corps sans lui donner de substance. Les propositions de rôles tombent : esclaves soumises, maîtresses tragiques, clichés exotiques. Dorothy refuse, consciente que céder serait trahir l’image qu’elle a forgée.

Dans les coulisses, sa vie sentimentale se mêle à sa carrière. Elle entretient une liaison avec Otto Preminger, qui lui promet monts et merveilles mais ne lui offre finalement que des conseils toxiques et des illusions. Elle est mariée un temps au danseur Harold Nicholas, père de sa fille Harolyn, lourdement handicapée mentale, avant de divorcer. Plus tard, son union avec Jack Denison se brise sur fond de violences conjugales et de dettes.

Hollywood, avide de ses charmes, lui ferme pourtant les portes du pouvoir. On ne lui donne ni le temps ni la liberté de devenir la star qu’elle était.

L’épreuve des choix

Malgré les obstacles, Dorothy poursuit son chemin. Dans Island in the Sun (1957), elle ose un rôle qui aborde, à demi-mot, l’interdit des relations interraciales. Aux côtés de Harry Belafonte et Joan Collins, elle incarne une histoire d’amour marquée par la ségrégation raciale.

En 1958, elle choisit de jouer dans Tamango, film franco-italien qui raconte une révolte d’esclaves à bord d’un navire. Le rôle est audacieux, risqué, à une époque où les États-Unis refusent encore de montrer une femme noire embrassant un acteur blanc. Dorothy ose, mais paie le prix : ces films sont controversés, souvent marginalisés, et ne lui ouvrent pas les portes du succès qu’elle espérait.

Déclin, isolement et drame

À la fin des années 50, l’éclat commence à ternir. Ses finances s’effondrent, mal gérées par des conseillers peu scrupuleux. Elle est contrainte de vendre sa maison, de placer sa fille en institution. Ses apparitions se raréfient, son aura décline. Elle se retrouve à chanter dans des clubs de Las Vegas, loin des tapis rouges.

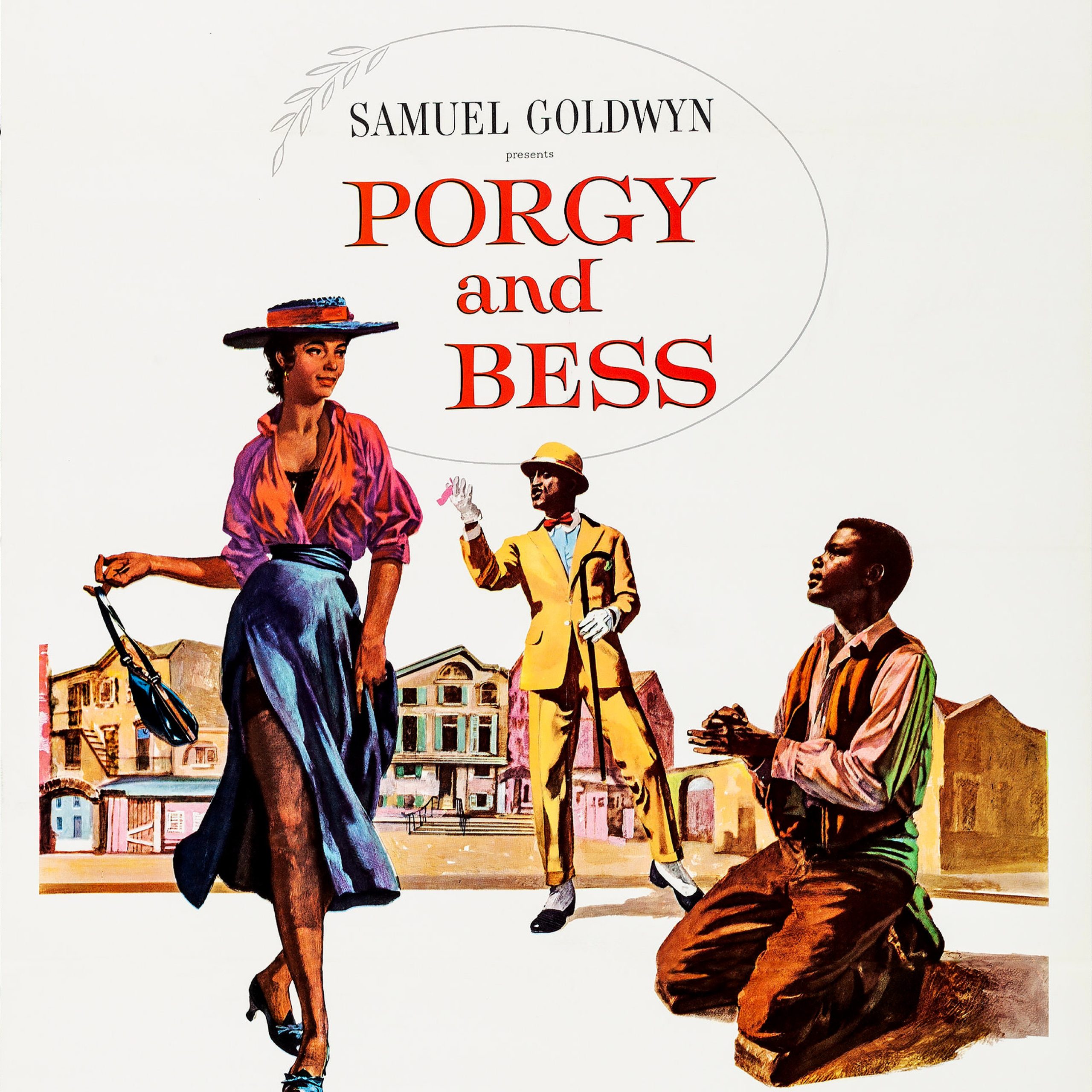

Elle tente des retours avec Porgy and Bess (1959) ou Malaga (1960), mais Hollywood l’a déjà rangée au rayon des curiosités. L’industrie qui l’a élevée l’abandonne, sans égard pour ses sacrifices.

Le 8 septembre 1965, Dorothy est retrouvée morte dans son appartement de West Hollywood. Elle avait 42 ans. Les causes officielles oscillent entre surdose accidentelle et embolie pulmonaire liée à une fracture. Peu importe : ce qui reste, c’est le sentiment d’une vie brisée trop tôt, d’un génie que le monde n’a pas su accueillir.

La mort de Dorothy ne fut pas la fin de son histoire. Au contraire, elle devint une légende. Halle Berry, en 1999, lui rend hommage dans le biopic Introducing Dorothy Dandridge, qui lui vaut un Emmy, un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award. En 2002, lorsque Berry remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour Monster’s Ball, elle dédie son prix à Dorothy, ainsi qu’à Lena Horne et Diahann Carroll.

Dorothy Dandridge a ouvert la voie à toutes celles qui viendront après : Cicely Tyson, Diana Ross, Angela Bassett, Viola Davis, Halle Berry, Lupita Nyong’o. Chaque fois qu’une actrice noire franchit les marches d’un festival ou brandit un trophée, c’est un peu de Dorothy qui resplendit.

Sa star brille aujourd’hui sur le Hollywood Walk of Fame. Ses traits ornent des fresques, ses films inspirent encore des générations. Dans les chansons de Janelle Monáe ou dans les références de la série Black-ish, son nom résonne. Elle est devenue ce qu’Hollywood avait refusé de lui donner : une icône éternelle.

Dorothy, le chant d’une femme noire

Écrire sur Dorothy Dandridge, c’est raconter plus qu’une carrière : c’est exhumer une mémoire. Celle d’une femme noire qui, dans l’Amérique ségréguée, osa rêver d’Hollywood comme d’un espace possible. Son corps, son sourire, ses larmes furent des champs de bataille où se rejouaient les contradictions d’un pays incapable de voir dans une femme noire autre chose qu’un fantasme ou un danger.

Mais Dorothy n’a pas seulement été victime : elle a été une pionnière, une combattante silencieuse. Elle a incarné Carmen Jones comme une prêtresse insoumise, elle a choisi des rôles risqués, elle a refusé de plier devant les stéréotypes. Elle n’a pas eu la reconnaissance qu’elle méritait de son vivant, mais elle a transmis une certitude : la beauté noire ne se quémande pas, elle s’impose.

Dorothy Dandridge n’a pas seulement joué dans des films. Elle a écrit, de sa vie même, un scénario de résistance et de désir. Une histoire de lumière et d’ombre, de triomphe et de tragédie. Une histoire américaine, mais surtout, une histoire noire.