Briser le mythe des « guerres tribales »

L’histoire militaire africaine souffre d’un double effacement : celui orchestré par les chroniqueurs coloniaux, et celui, plus insidieux, perpétué par une historiographie eurocentrée. L’Afrique précoloniale y est souvent réduite à un théâtre de violences tribales, dénuées de toute rationalité stratégique ou de logique institutionnelle. Cette vision infantilisante, ressassée depuis le XIXe siècle, masque une réalité bien plus riche, complexe et articulée. Car loin de se cantonner à de simples escarmouches désorganisées, les guerres africaines furent, pour une multitude de sociétés, le prolongement direct d’un projet politique, d’un impératif religieux ou d’une volonté d’expansion économique.

En vérité, parler de « tribus » est déjà, en soi, une erreur conceptuelle. Les structures politiques de l’Afrique précoloniale étaient souvent des chefferies centralisées, des royaumes fédératifs, ou de vastes empires dotés de systèmes de mobilisation, d’encadrement et de commandement dignes des modèles médiévaux eurasiens. Ce que l’on nomme abusivement « guerre tribale » était bien souvent une entreprise diplomatique, religieuse ou fiscale sous-tendue par des intérêts stratégiques, et régie par des règles précises d’engagement.

Cela étant dit, il convient de reconnaître que le théâtre africain présentait des contraintes écogéographiques majeures qui ont profondément modelé ses configurations militaires. La fameuse mouche tsé-tsé, vecteur de la trypanosomiase, a décimé chevaux et bétail, limitant drastiquement la cavalerie en Afrique centrale et équatoriale. De même, l’absence de ports naturels profonds le long de nombreuses côtes, ou l’inaccessibilité de certains fleuves bloqués par des cataractes et des rapides, ont freiné les échanges technologiques, retardé l’acheminement de matériels lourds et cloisonné les fronts militaires. La géographie n’a donc jamais été neutre dans l’évolution des tactiques de guerre africaines.

Et pourtant, malgré ces défis, les peuples africains ont élaboré des réponses tactiques originales, adaptées à leur environnement : fortifications massives à Buhen ou dans le royaume du Kongo, unités de cavalerie cuirassée dans le Sahel, archers empoisonneurs du Nil ou infanterie disciplinée des royaumes côtiers. À chaque zone agroclimatique correspondait un modèle militaire spécifique, une rationalité du conflit inscrite dans les réalités locales.

Avant l’ère coloniale, l’Afrique n’était donc pas un continent en léthargie stratégique. C’était un patchwork dynamique de civilisations guerrières, chacune façonnant ses doctrines et ses outils selon ses contraintes propres. Cette diversité, longtemps occultée par le prisme colonial, mérite aujourd’hui une réévaluation rigoureuse. Il ne s’agit pas de célébrer la guerre pour la guerre, mais de restituer aux peuples africains ce qui leur a été nié : une pensée militaire, une praxis stratégique, et une maîtrise endogène de la guerre.

I. L’ANTIQUITÉ MILITAIRE AFRICAINE : PÉRIODES PHARAONIQUE, KUSHITE ET PUNIQUE

I.A. L’Égypte pharaonique ou la genèse d’un art militaire indigène

L’image d’Épinal d’une Égypte antique exclusivement tournée vers la religion, les hiéroglyphes et les pyramides fait souvent oublier une autre réalité : celle d’un État militaire redoutablement organisé, forgé dans les convulsions de la conquête et affiné par des siècles de guerre. La civilisation pharaonique, l’une des plus anciennes de l’histoire humaine, n’aurait jamais pu édifier son empire sans une pensée militaire élaborée, une doctrine stratégique rigoureuse et un savoir-faire tactique évolutif.

1. Des armées structurées dès l’Ancien Empire

Dès l’Ancien Empire (vers 2700–2200 av. J.-C.), les armées égyptiennes révèlent une organisation embryonnaire mais cohérente : infanterie légère armée de massues, de haches de cuivre, de lances et d’arcs simples. La guerre n’est pas encore une institution permanente, mais elle s’inscrit dans le cadre de l’unification territoriale, puis de l’expansion vers les marges nubiennes. L’appareil militaire s’appuie alors sur des levées régionales, encadrées par des scribes militaires et des chefs de régiments.

Si les tactiques demeurent rudimentaires (manœuvres de masse, affrontement frontal), l’existence de campagnes coordonnées et la construction de forteresses comme celles de la Haute Nubie (Buhen) montrent que l’Égypte maîtrise déjà la logistique, l’ingénierie et la projection de puissance.

2. L’électrochoc hyksôs et l’âge du bronze militaire

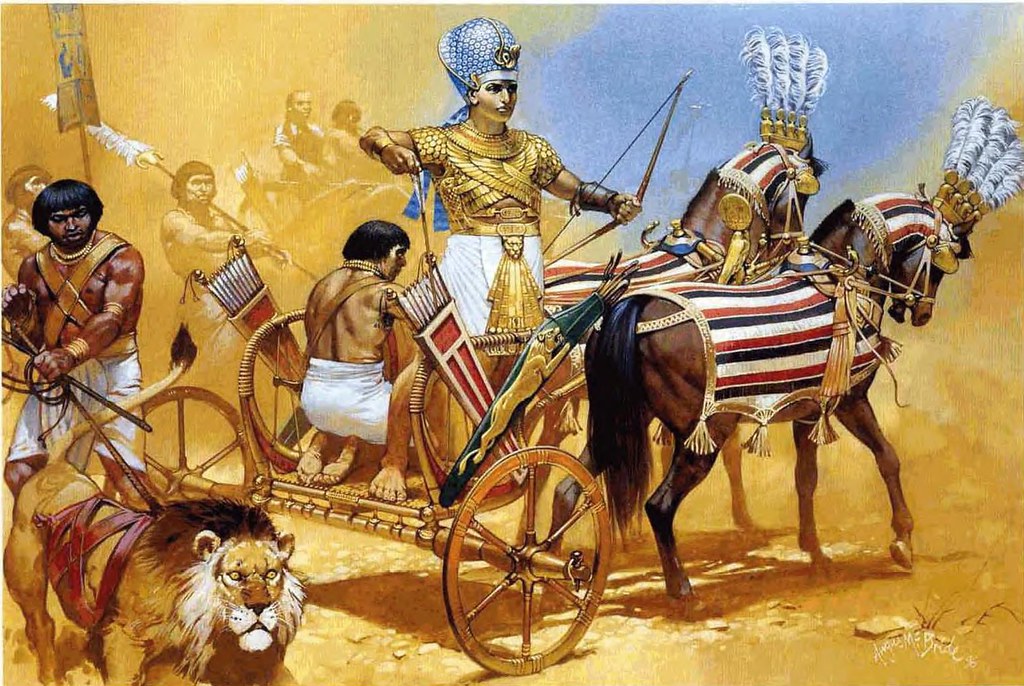

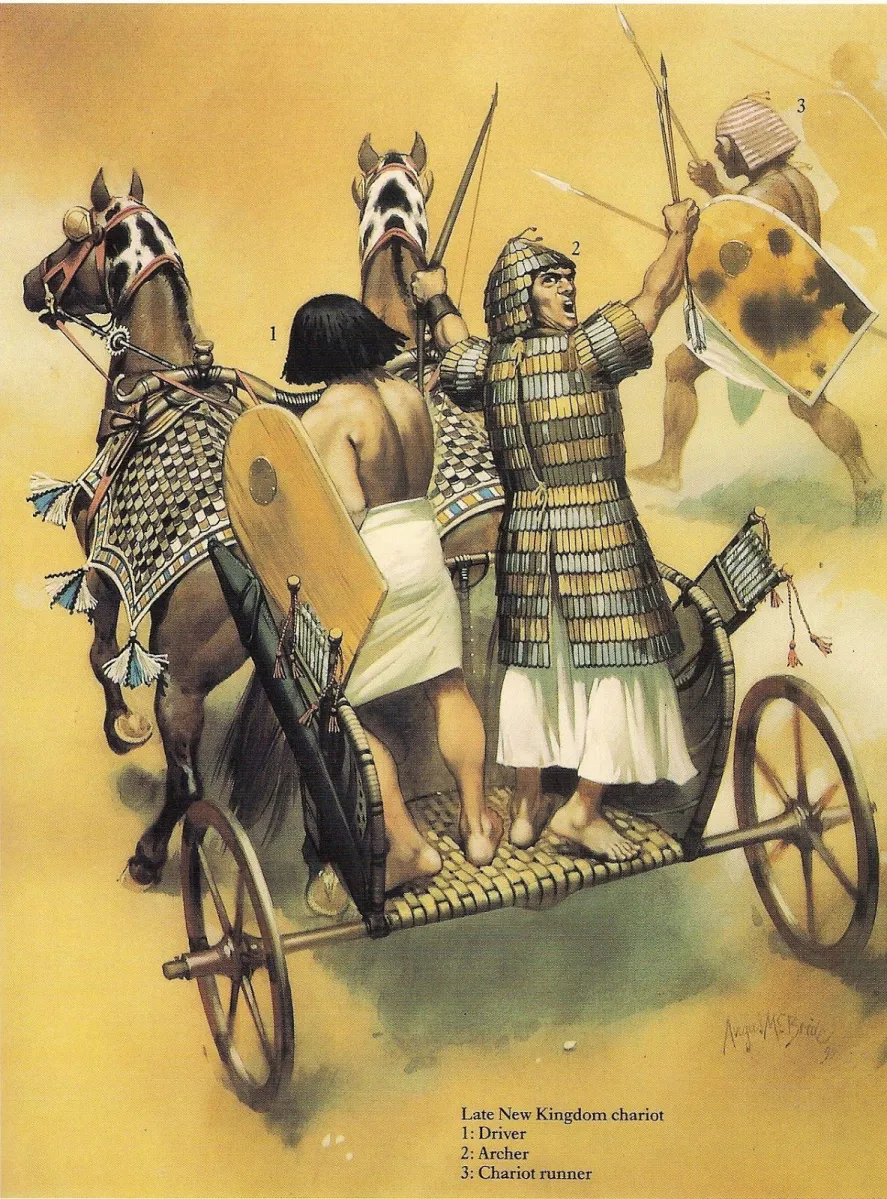

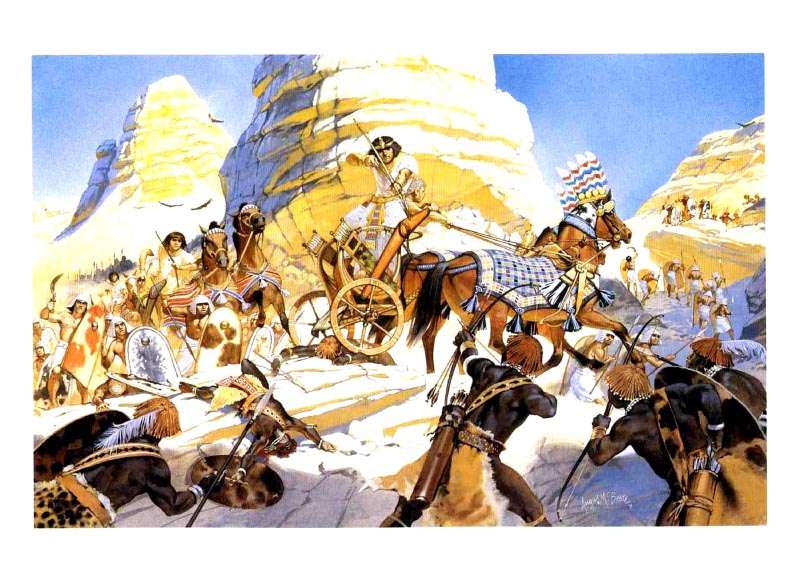

Le choc décisif survient au XVIIe siècle av. J.-C. avec l’irruption des Hyksôs, peuples sémitiques venus du Levant, qui introduisent deux innovations majeures : le char de guerre et l’arc composite. Cet affrontement est fondamental car il constitue un moment de bascule technologique. Loin de s’effondrer, l’Égypte s’adapte, absorbe ces technologies et les perfectionne. Le Nouvel Empire (vers 1550–1070 av. J.-C.) qui en découle devient l’âge d’or de la militarisation égyptienne.

Sous les règnes d’Ahmôsis Ier, de Thoutmôsis III ou encore de Ramsès II, l’armée égyptienne devient une institution permanente. Des corps professionnels sont établis ; des arsenaux produisent des armes standardisées ; des écoles forment les scribes militaires. Les archers, les lanciers, les chars et les unités auxiliaires (Libyens, Syriens, Nubiens) sont intégrés dans des formations cohérentes, encadrées par une hiérarchie complexe. L’armée du Nouvel Empire déploie des colonnes de plusieurs milliers d’hommes, organisées en divisions et capable de manœuvres concertées comme à Megiddo ou à Kadesh.

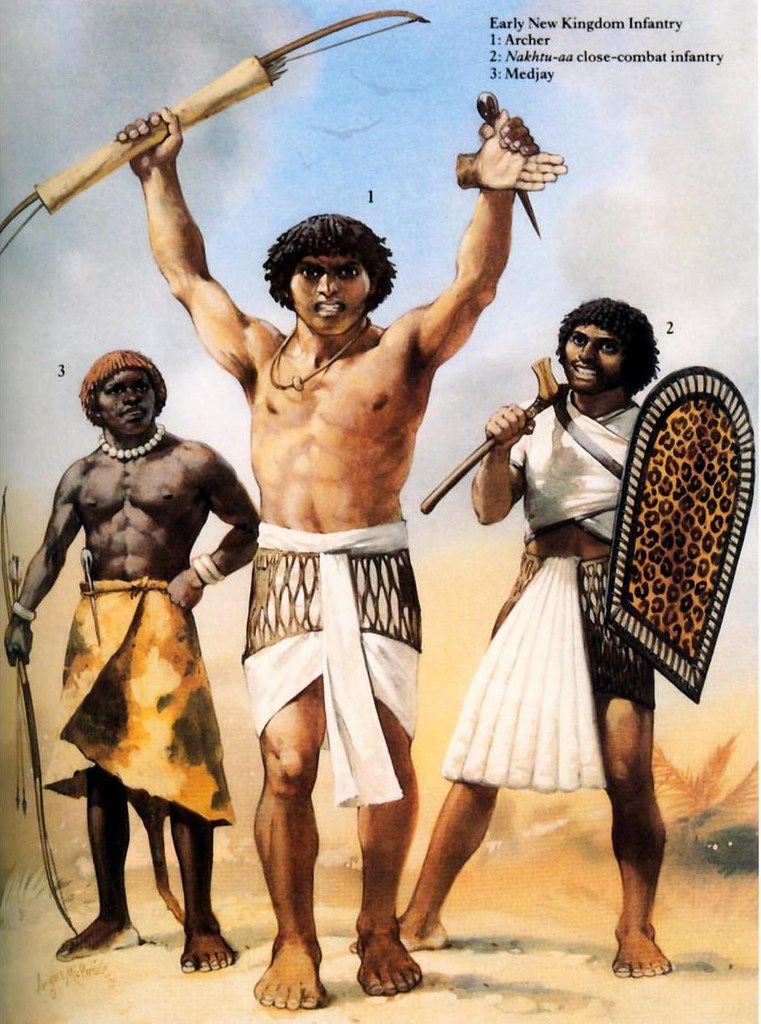

3. La Nubie : vivier militaire de l’Égypte

Un élément souvent ignoré, mais absolument fondamental, est le rôle des soldats nubiens. Les archers du pays de Ta-Seti (la « Terre de l’arc ») jouèrent un rôle de tout premier plan dans la puissance militaire égyptienne. Ces archers, réputés pour leur précision et leur endurance, furent intégrés massivement dans les corps expéditionnaires, notamment lors des campagnes en Asie ou contre les Libyens.

Le recrutement de ces troupes ne fut pas qu’une simple importation de chair à canon : il s’agissait d’une symbiose militaire entre deux peuples étroitement liés depuis l’Antiquité. Certains commandants comme Weni l’Ancien affirment avoir levé des milliers de soldats dans les tribus nubiennes. Loin d’être des supplétifs passifs, ces archers contribuèrent également à l’essor militaire de la 25e dynastie koushite, lorsque l’Égypte fut elle-même conquise par ses anciens vassaux du sud.

Dans cette période antique, l’armée égyptienne, loin d’être une entité figée ou exclusivement rituelle, s’impose comme un laboratoire militaire. Elle conjugue innovations étrangères et traditions indigènes, élabore des doctrines complexes, et s’appuie sur des alliances stratégiques africaines. Loin des simplismes habituels, l’Afrique pharaonique offre ici une démonstration éclatante de sa capacité à penser et faire la guerre selon ses propres logiques.

I.B. La Nubie et le royaume de Koush : l’arc comme prolongement de l’âme

Au sud de la première cataracte du Nil, dans les terres parfois méprisées par les égyptologues classiques, s’étendait un foyer de civilisation et de puissance militaire que l’histoire officielle a trop souvent relégué dans les marges : la Nubie. Plus précisément, le royaume de Koush (puissant, structuré, offensif) représente l’un des plus formidables modèles de souveraineté militaire indigène de l’Afrique antique. Là où l’Égypte puisait dans ses archives millénaires, Koush s’appuyait sur une force élémentaire : l’arc long, tendu à la force des pieds, prolongement direct de la volonté guerrière de tout un peuple.

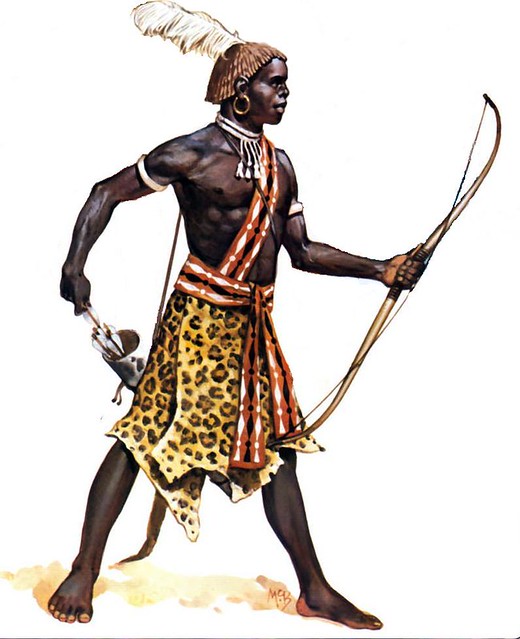

1. Ta-Seti : les archers des origines

Dès les premiers textes pharaoniques, la Nubie est désignée comme Ta-Seti, la « Terre de l’Arc ». Ce n’est pas un surnom poétique, mais une reconnaissance tactique : les archers nubiens formaient l’un des corps militaires les plus redoutés de l’Antiquité. Leurs arcs, longs de près de deux mètres, taillés dans du bois de palmier et parfois renforcés par des nervures d’os ou de cuir, nécessitaient souvent l’usage des pieds pour être bandés. Le tir n’était pas seulement puissant : il était précis, répété, discipliné.

Ces archers n’étaient pas de simples chasseurs réquisitionnés. Ils étaient entraînés dès l’enfance, souvent intégrés dans des confréries guerrières. Leurs flèches, courtes, parfois sans empennage, étaient souvent enduites de poisons végétaux ou organiques – les Grecs comme les Perses attestent de leurs effets dévastateurs. Leur efficacité était telle que les auteurs arabes du Moyen Âge surnommeront plus tard les Nubiens « les creveurs d’yeux », tant leurs projectiles fauchaient les ennemis avec une précision clinique.

2. L’ère koushite : militarisation impériale et renversement stratégique

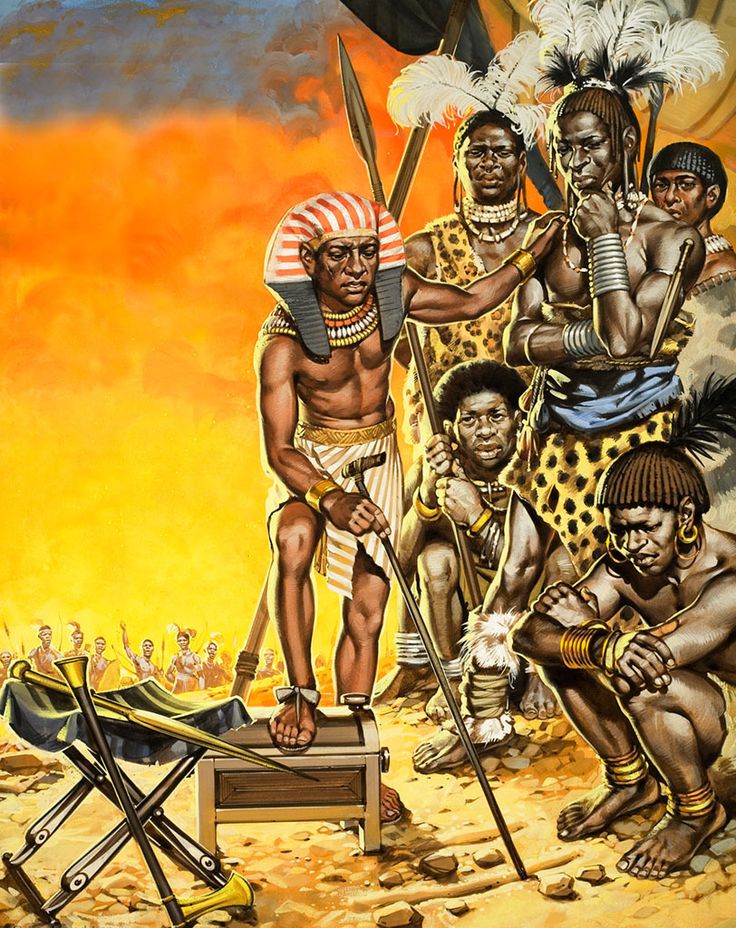

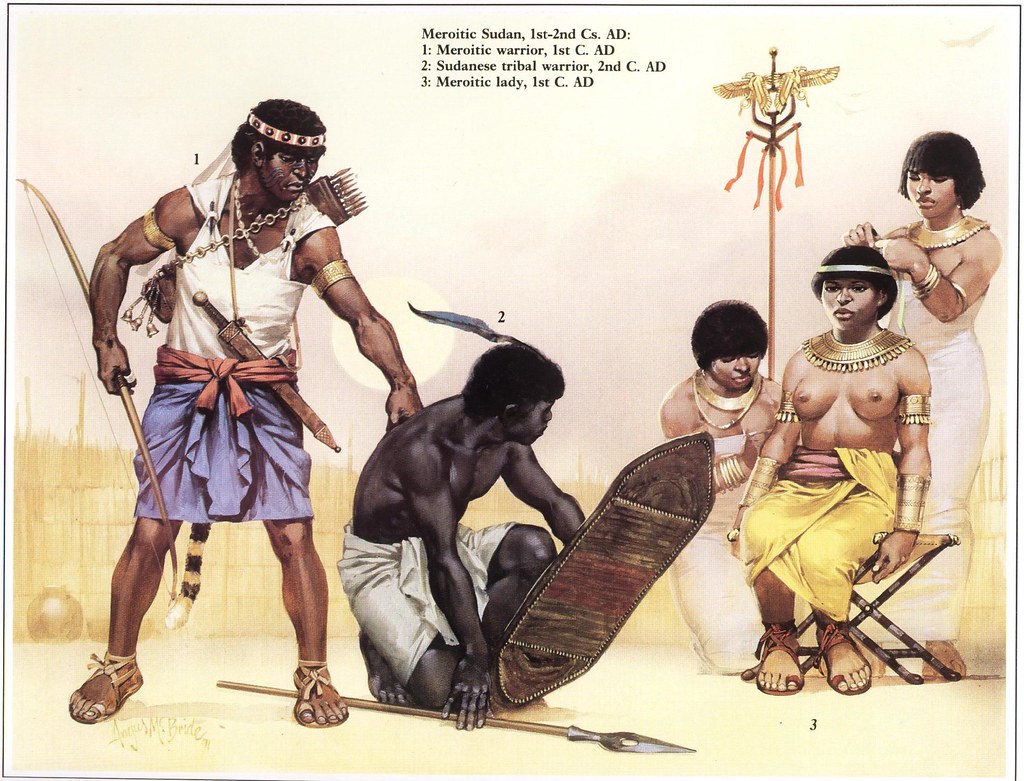

Au VIIIe siècle av. J.-C., un retournement géopolitique majeur bouleverse l’équilibre du Nil : la 25e dynastie koushite. Originaire de Napata, puis de Méroé, cette dynastie « noire » conquiert et gouverne toute l’Égypte pharaonique. L’armée koushite, loin d’être une coalition d’archers désordonnée, devient alors une force structurée, centralisée, dotée d’une capacité de projection stratégique inédite.

Les troupes étaient constituées de plusieurs corps : archers, fantassins munis de massues ou de lances à large lame, mais aussi de cavaliers et, selon certaines sources, d’unités de chars. Les Koushites adoptèrent certaines technologies égyptiennes (notamment les chars de guerre) mais les intégrèrent dans une logique propre. Loin de simplement copier l’ennemi, ils africanisent l’outil, comme le montrent les scènes de tributs remettant des chars aux pharaons égyptiens : ces engins étaient désormais fabriqués en Nubie même.

Les inscriptions de Weni l’Ancien et les rapports de gouverneurs comme Sobeknakht l’attestent : l’armée koushite était capable de réunir des dizaines de milliers d’hommes, et de lancer des raids profonds dans la Moyenne et Basse Égypte. Lors d’une invasion décrite par les égyptologues britanniques, les troupes koushites faillirent éradiquer totalement le pouvoir pharaonique, ne se retirant que par choix tactique et non par défaite.

3. Le symbolisme martial : spiritualisation de l’arme

En Nubie, l’arme n’est jamais neutre. L’arc et la flèche sont investis d’un rôle sacré. Ils sont peints dans les tombeaux, offerts aux dieux, portés dans les rites funéraires. Les rois méroïtiques enterrent des flèches sous leurs temples ou les utilisent comme métaphore politique :

« Tant que mon arc tient, mes ennemis plieront. »

Les reines guerrières, comme la célèbre Candace Amanirenas, combinent autorité politique et commandement militaire. L’épisode où elle envoie une gerbe de flèches dorées à l’empereur Auguste, en lui signifiant qu’elles seraient « cadeaux de paix ou armes de guerre, à lui de choisir », illustre cette conscience politique et militaire à la fois raffinée et tranchante. Les objets militaires deviennent des supports de diplomatie, de mémoire et de domination symbolique.

La Nubie, loin d’être une simple périphérie égyptienne, constitue donc une puissance militaire à part entière. Elle démontre qu’avant Rome, avant Byzance, avant les califats, l’Afrique disposait de modèles souverains capables d’inverser le cours de l’histoire. Par sa rigueur martiale, sa maîtrise technologique et sa profondeur symbolique, l’armée koushite impose un paradigme stratégique africain autonome. À qui sait lire sans préjugés, le Sud du Nil offre l’un des plus beaux exemples de militarisme indigène au monde.

I.C. Carthage : une puissance africaine multi-ethnique

Il est de bon ton, dans une certaine historiographie occidentale, de réduire Carthage à une colonie phénicienne implantée sur les rives du Maghreb, comme si sa réalité géopolitique, militaire et identitaire n’avait été qu’un simple appendice levantin. C’est là un contresens majeur. Carthage est avant tout une puissance nord-africaine. Son enracinement territorial, ses ressources humaines et ses armées sont tirés de la matrice libyque. C’est une cité-État forgée sur le sol africain, par des élites africanisées, avec des troupes essentiellement recrutées dans l’hinterland saharien et berbère. C’est dans ce cadre, et non celui d’un orientalisme de pacotille, qu’il faut analyser son système militaire.

1. Une armée composite mais cohérente

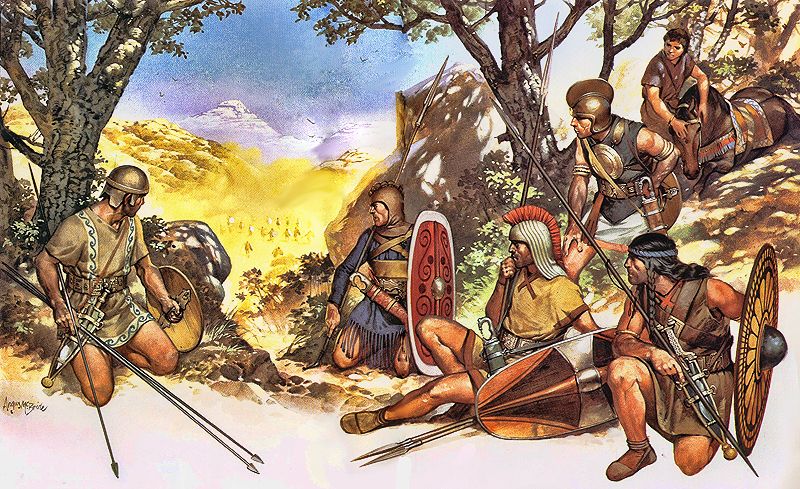

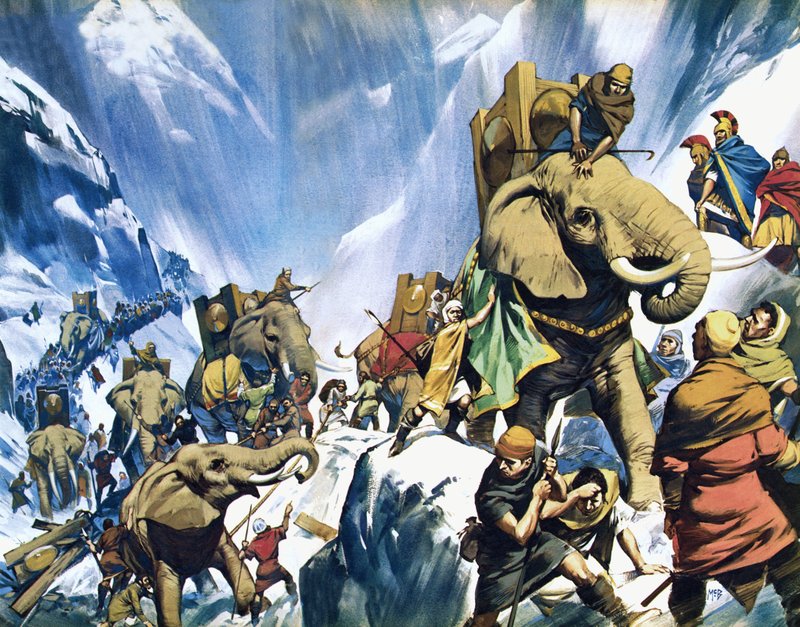

Le génie militaire de Carthage ne réside pas dans l’uniformité ethnique de ses troupes – bien au contraire. Son armée était une mosaïque de contingents : fantassins libyens lourdement armés, cavaliers numides d’une extraordinaire vélocité, mercenaires ibères, baléares, gaulois ou italiens, corps spécialisés comme les archers crétois, et bien sûr les célèbres éléphants de guerre d’Afrique du Nord. Chaque groupe conservait ses tactiques, ses équipements, son style de combat, mais Carthage savait en faire une force de frappe cohérente par l’organisation, la discipline et le commandement.

Cette hétérogénéité n’était pas un handicap. Elle reflétait une conception pragmatique du champ de bataille, dans laquelle la complémentarité primait sur la pureté doctrinale. Dans une certaine mesure, elle préfigurait les armées coloniales mixtes des siècles futurs, à ceci près que l’initiative et la centralité stratégique restaient africaines.

2. Xanthippe : réforme et leçon d’Afrique

Durant la Première Guerre punique (264–241 av. J.-C.), Carthage, mise en difficulté sur son propre sol par l’offensive romaine de Regulus, fit appel à un stratège spartiate, Xanthippe. Ce dernier, souvent présenté comme le sauveur grec d’une armée nord-africaine désorganisée, ne fit en réalité que révéler le potentiel tactique sous-exploité d’une armée déjà riche en ressources.

Sa réforme est simple mais décisive : structuration des lignes, recentrage sur l’infanterie libyenne, pleine exploitation de la cavalerie numide et usage frontal des éléphants comme brise-cohortes. À la bataille de Tunis (255 av. J.-C.), cette combinaison pulvérisa l’armée romaine : la cavalerie enveloppa les flancs, les éléphants semèrent la panique, et l’infanterie acheva l’écrasement. Seuls 2 000 soldats romains survécurent, ce qui fait de cette bataille l’un des plus grands désastres de Rome en Afrique.

Mais cette victoire est plus qu’un succès tactique. Elle démontre qu’une armée africaine, à condition d’être bien dirigée, pouvait défier et vaincre l’une des machines militaires les plus disciplinées de l’histoire antique. Ce n’est donc pas une prétendue « supériorité civilisationnelle » romaine qui triomphera de Carthage, mais une conjonction de facteurs logistiques, diplomatiques et économiques sur le long terme.

3. Zama : la défaite d’un système stratégique

La bataille de Zama (202 av. J.-C.) marque la fin de l’indépendance militaire carthaginoise. Face à Scipion l’Africain, Hannibal déploie une armée réduite, hétéroclite, et surtout privée de deux de ses piliers : les éléphants expérimentés et la cavalerie numide, passée à l’ennemi sous Masinissa. Le cœur de l’armée est composé de vétérans de la campagne d’Italie, mais leur coordination avec les nouveaux contingents africains ou ibères est insuffisante.

Le plan d’Hannibal (lancer les éléphants, user les premières lignes romaines avec les mercenaires, puis faire intervenir les vétérans) échoue. Les éléphants sont désorientés par les manipulations romaines ; les lignes carthaginoises peinent à se soutenir mutuellement ; et surtout, la cavalerie romaine et numide, une fois revenue sur le champ, écrase l’arrière-garde. Zama n’est donc pas la défaite du combattant africain, mais celle d’un système militaire désarticulé par la désunion politique et l’isolement stratégique.

Avec Carthage, l’Afrique antique a produit une puissance militaire multinationale, organisée, technologiquement innovante et capable de défier l’ordre romain sur son propre terrain. Sa défaite fut moins celle des armes que celle des alliances. Mais son legs militaire (en particulier la doctrine d’emploi des éléphants, la cavalerie légère numide et l’usage tactique de la diversité ethnique) influencera durablement Rome elle-même, qui intégrera ces pratiques dans ses propres armées. Loin d’être marginale, Carthage fut un cœur battant de l’art militaire africain. Sa mémoire reste, aujourd’hui encore, un bastion contre l’amnésie historique.

II. LE SAHEL ET LA SAVANE : LES EMPIRES CAVALIERS ET LA STRATÉGIE DE MOBILITÉ

II.A. Introduction du cheval : transformation du Sahel au XIVe siècle

Dans l’histoire militaire africaine, peu d’innovations ont eu un impact aussi décisif que l’introduction massive du cheval dans les savanes sahéliennes. Au XIVe siècle, cette mutation donne naissance à une nouvelle grammaire stratégique dans le Sahel, un espace allant approximativement du Sénégal au lac Tchad. La guerre cesse d’être une affaire exclusive de levées piétonnes ou de formations d’archers. Désormais, le cavalier devient roi. Il incarne la vitesse, la terreur et le prestige. Mais cette révolution militaire, comme toute mutation profonde, s’est opérée dans un contexte contraint par l’écologie, la logistique et la géopolitique interafricaine.

1. Un changement progressif sous contraintes naturelles

Le cheval n’est pas un animal indigène aux savanes de l’Afrique de l’Ouest. Son adaptation fut laborieuse. L’obstacle majeur s’appelle la mouche tsé-tsé (Glossina), dont la piqûre transmet la trypanosomiase, maladie fatale pour les équidés et les hommes. Le cheval ne survit pas dans les zones humides ou forestières, mais il peut prospérer dans les plaines sèches du Sahel, à la condition expresse de soins constants, d’un abri sécurisé et d’une alimentation contrôlée.

Cette réalité sanitaire impose des coûts exorbitants. Entre l’achat de l’animal (souvent importé du Maghreb ou du Soudan oriental), son transport, son entretien (fourrage, serviteurs, maréchaux-ferrants), et le dressage militaire, le cavalier sahélien est un guerrier de haut rang. Il devient, de fait, l’instrument militaire des élites, nobles, chefs de guerre et souverains, ce qui confère à la cavalerie une forte dimension aristocratique.

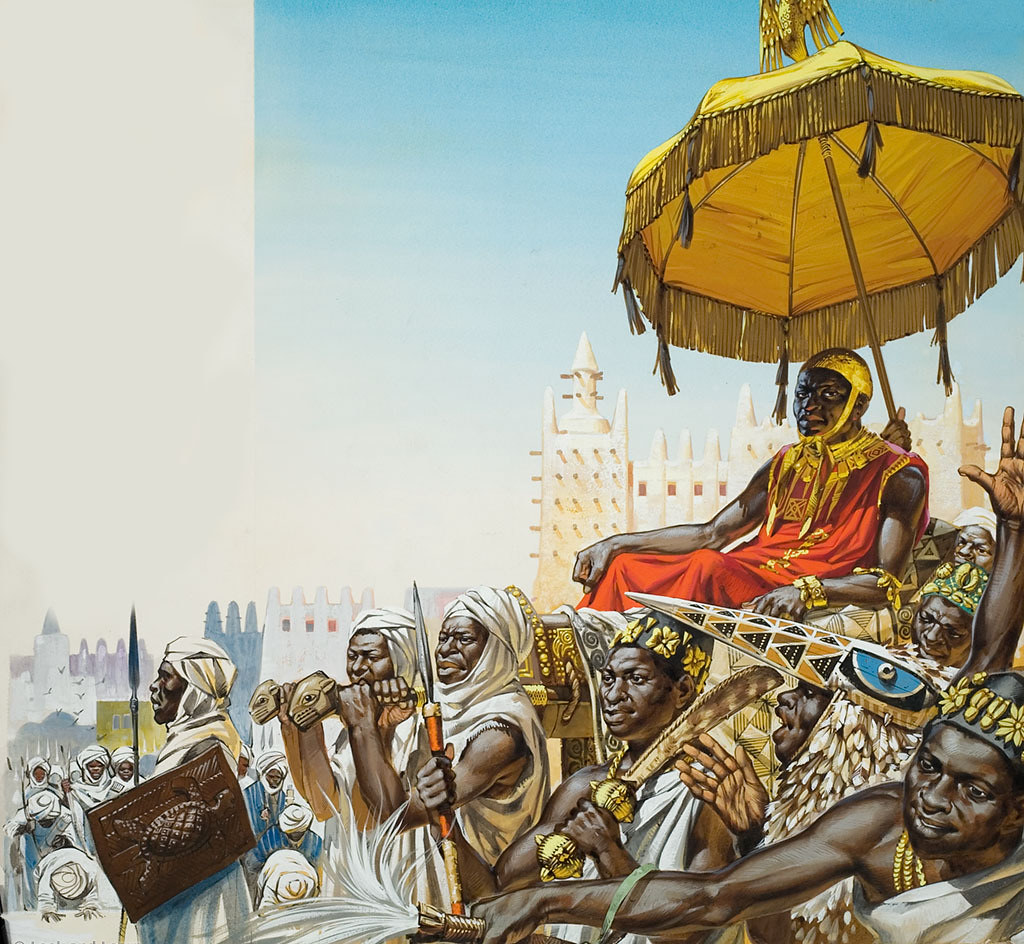

2. Une nouvelle grammaire stratégique : les empires cavaliers

À partir du XIVe siècle, plusieurs formations politiques du Sahel placent la cavalerie au centre de leur stratégie d’expansion :

- L’empire du Mali (1235–1600) développe une armée composée à 90 % d’infanterie, mais ses unités d’élite sont montées. Les généraux, appelés farai, encadrent les troupes à cheval, menant des charges décisives appuyées par des archers au sol. Lors de certaines campagnes, la cavalerie est soutenue par une flotte fluviale de pirogues de guerre, preuve d’une coordination tactique complexe.

- Le Songhaï (XVe–XVIe siècle), successeur du Mali, fait de la cavalerie l’épine dorsale de son système militaire. À la bataille de Tondibi en 1591, l’armée songhaï s’appuie sur un dispositif classique : infanterie au centre, cavalerie sur les ailes. Ce modèle est cependant pris en défaut par les arquebusiers marocains, illustrant les limites de la cavalerie face au feu moderne.

- Le royaume d’Oyo (Nigeria) déploie une cavalerie puissante dans les zones du nord. Toutefois, lors de ses tentatives d’expansion vers le sud forestier, ses chevaux s’enlisent. La forêt est l’anti-cavalerie par excellence. Le cheval d’Oyo est donc confiné à la savane, soutenu par une infanterie plus agile pour les incursions méridionales.

- L’empire de Bornu, aux confins du Tchad, constitue l’un des modèles les plus durables d’une armée équestre islamisée. Sa cavalerie lourde, parfois caparaçonnée de cuir et de cotonnades renforcées, se distingue par sa mobilité dans les vastes plaines du Kanem. L’usage de lances longues, de javelots de jet, de sabres à lame courbe et de talismans religieux cousus dans les tuniques révèle une fusion entre technique de guerre et mystique du pouvoir.

3. Le cheval comme instrument d’hégémonie sociale

Posséder un cheval, c’est détenir un monopole stratégique, mais aussi symbolique. Les lignages aristocratiques sahéliens construisent leur légitimité autour de la guerre montée. Les grandes familles du Mali ou du Songhaï font élever leurs fils dans les arts équestres. Le cheval devient un critère de distinction, un privilège ritualisé : certaines cérémonies investissent les jeunes nobles en leur remettant leur première monture comme on remettrait une épée en Europe féodale.

Le coût logistique est tel que de vastes réseaux esclavagistes internes sont mobilisés pour assurer l’entretien des chevaux. Dans le royaume d’Oyo, des dizaines d’esclaves sont affectés à l’abreuvement, la nourriture et la garde des écuries. Le cheval devient alors une institution qui mobilise une économie entière : celle du service militaire des élites.

L’introduction du cheval au Sahel ne fut pas une mode importée, mais une révolution militaire adaptée. Malgré les contraintes écologiques, les sociétés sahéliennes ont su intégrer l’animal dans une stratégie cohérente, adaptée à leur environnement et à leur vision du pouvoir. Le cavalier africain du XIVe siècle n’a rien à envier à son homologue turc ou andalou : il pense, il frappe, et il règne. Son émergence marque l’âge classique de la guerre mobile en Afrique de l’Ouest.