Découvrez l’histoire inspirante des sœurs Nardal, figures emblématiques de la Négritude et du féminisme noir, et leur impact durable sur la culture et la littérature.

Paulette et Jeanne Nardal, originaires de la Martinique, se distinguent comme des figures intellectuelles incontournables du Paris des années d’entre-deux-guerres, illuminant le milieu culturel noir de leur présence éclairée. Leur héritage, profondément ancré dans les fondations du mouvement de la Négritude, a marqué un tournant décisif dans la reconnaissance et la valorisation des identités noires à travers le monde.

Ces sœurs pionnières ont non seulement contribué à façonner le discours sur la diversité culturelle et intellectuelle africaine et afro-caribéenne, mais elles ont également ouvert la voie à une nouvelle ère de réflexion et d’appréciation de l’apport noir à la culture mondiale. Leur influence, transcendant les frontières et les générations, continue de résonner comme un pilier fondamental du courant de la Négritude, affirmant leur place indélébile dans l’histoire intellectuelle et culturelle.

Les Sœurs Nardal : pionnières de la Négritude et ville lumière

Paulette et Jeanne Nardal, figures emblématiques de l’intelligentsia noire parisienne de l’entre-deux-guerres, ont marqué de leur empreinte le paysage culturel et intellectuel de leur époque. Nées en Martinique au sein d’une famille bourgeoise éclairée, filles de l’ingénieur Paul Nardal et de la pianiste Louise Achille, elles ont hérité d’un riche héritage culturel et intellectuel. Paulette, née en 1896, et Jeanne, sa cadette, ont brisé les barrières raciales et de genre en devenant les premières femmes noires à fréquenter la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris. Jeanne s’est immergée dans la littérature tandis que Paulette a excellé en anglais, suivant ainsi les traces de leur père, pionnier martiniquais de l’éducation en France.

Leur séjour à Paris les a plongées au cœur d’une époque où les perceptions sur les Noirs étaient partagées entre stéréotypes colonialistes et une fascination « primitiviste » de certains cercles parisiens pour la culture, l’art et les artistes noirs. Jeanne Nardal a exprimé une critique acerbe de cette tendance dans son article provocateur « Pantins Exotiques » (1928), où elle dénonce la réduction de la figure noire à un objet d’exotisme, illustrée notamment par la célèbre danseuse américaine Josephine Baker.

Le salon de Clamart : un carrefour intellectuel pour la Négritude

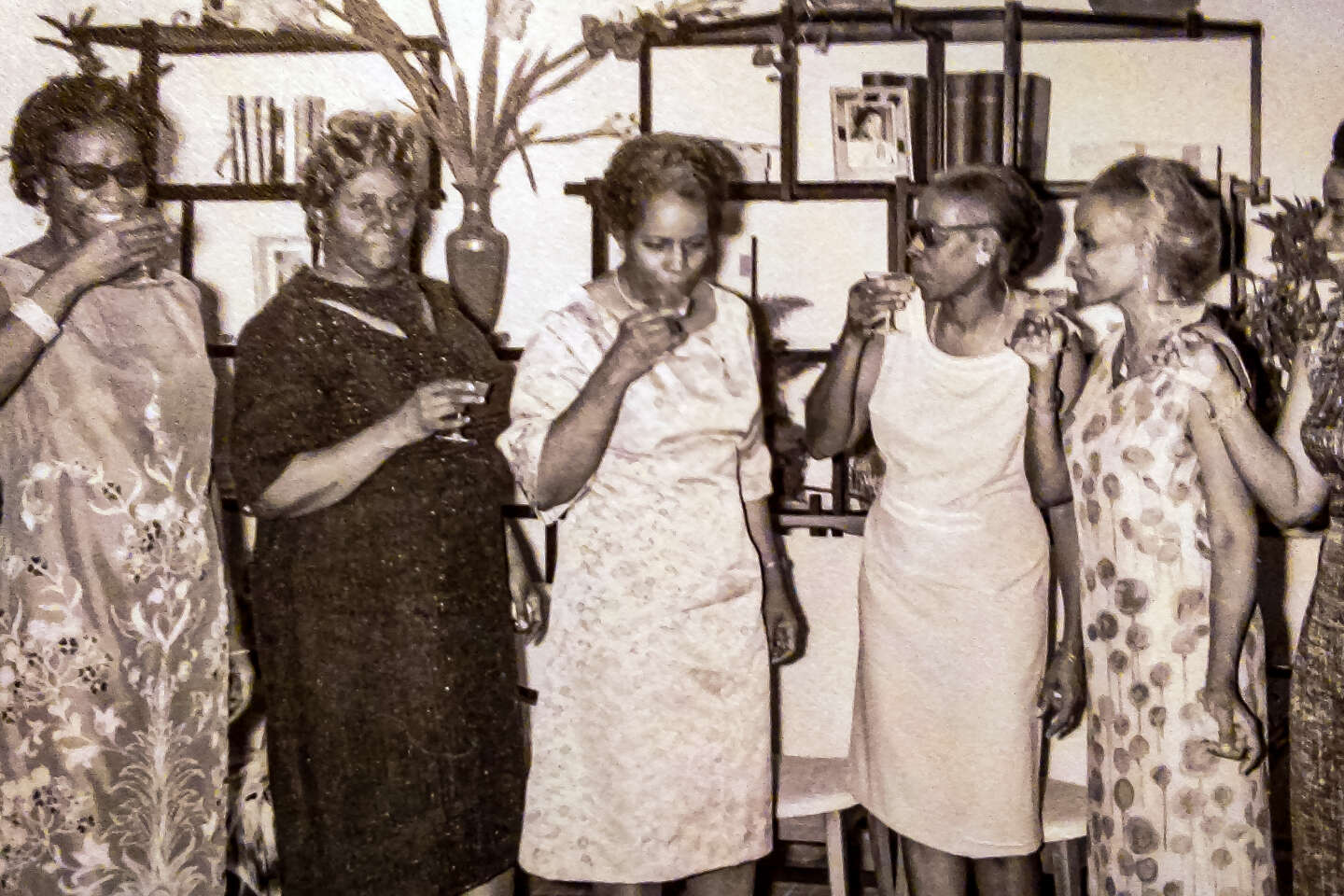

Dans les années 1930, le domicile des sœurs Nardal à Clamart, en banlieue parisienne, devient l’épicentre d’un phénomène culturel et intellectuel sans précédent. Ces rencontres hebdomadaires, orchestrées par Paulette et Jeanne Nardal, rassemblent une constellation d’intellectuels noirs africains, antillais et afro-américains, créant un espace de dialogue francophone et anglophone unique en son genre. Au cœur de ces réunions, des sujets d’une actualité brûlante tels que le colonialisme, le racisme, et l’émergence d’une influence noire dans la société parisienne sont débattus avec passion et érudition.

Ce salon de Clamart se distingue par sa capacité à réunir des figures majeures de la diaspora noire, y compris des intellectuels et artistes afro-américains de renom de passage à Paris. Le bilinguisme de Paulette Nardal joue un rôle crucial, faisant le pont entre les mondes francophone et anglophone et facilitant l’échange d’idées et de travaux entre les différents participants. Parmi eux, des personnalités qui allaient devenir les piliers du mouvement de la Négritude, tels que Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, et Léon Gontran Damas, trouvent dans ce salon un terreau fertile pour l’éclosion de leurs idées révolutionnaires.

L’influence du salon des sœurs Nardal

Le salon tenu par les sœurs Nardal à Clamart a joué un rôle crucial dans le tissage des premiers liens intellectuels et culturels entre les figures emblématiques de la Négritude et la diaspora afro-américaine. Des témoignages de personnalités telles qu’Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor soulignent l’importance de ce cercle dans l’émergence du mouvement. A la fin de sa vie, Aimé Césaire, déclarait :

« Deux Martiniquaises, les sœurs Nardal, tenaient alors un grand salon. Senghor le fréquentait régulièrement. Pour ma part, je n’aimais pas les salons – je ne les méprisais pas pour autant-, et je ne m’y suis rendu qu’une ou deux fois, sans m’y attarder. »

Léopold Sédar Senghor était lui aussi bien familier des soeurs Nardal, lui qui avait demandé sans succès sa main à Andrée Nardal, quelque temps avant la mort de cette dernière en 1935 à l’âge de 25 ans seulement.

En 1960, Senghor expliquait dans une lettre à son biographe qu’il avait été mis en contact avec des personnalités afro-américaines entre 1929 et 1934 via Paulette Nardal et le salon qu’elle organisait.

La même année, Paulette Nardal, accusait amèrement dans une lettre ces auteurs dans une lettre au biographe de Senghor:

« Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d’étincelles, nous n’étions que des femmes ! Nous avons balisé les pistes pour les hommes. »

Les fondations de la Négritude par Paulette et Jeanne Nardal

Les contributions intellectuelles de Paulette et Jeanne Nardal ont été cruciales dans l’établissement des bases de ce qui allait devenir le mouvement de la Négritude, comme l’a souligné l’universitaire afro-américaine Tracy Denean Sharpley-Whiting. Leur travail précurseur a jeté les fondements d’une prise de conscience raciale et culturelle parmi les Noirs francophones, marquant un tournant décisif dans l’histoire intellectuelle africaine et afro-caribéenne.

Dans la « Revue du Monde Noir« , co-fondée par Paulette Nardal, elle-même a rédigé en 1932 un article visionnaire intitulé « L’Éveil de la conscience de race chez les étudiants noirs« . Cet écrit, en comparant les histoires littéraires afro-américaine et antillaise française, a encouragé les Antillais à documenter et à célébrer leurs expériences uniques. L’article préconisait un panafricanisme, la réhabilitation de l’Afrique, et soulignait l’importance pour les Noirs de s’affirmer à travers leurs expressions culturelles, des thèmes qui résonneraient profondément avec la Négritude.

Jeanne Nardal, quant à elle, a contribué à cette prise de conscience avec son article de 1928, « Un internationalisme noir« , qui explorait le développement de la conscience raciale chez les francophones descendants d’Africains, indépendamment de leur classe sociale ou de leur degré de métissage. À travers ses écrits, y compris la poésie publiée sous le pseudonyme africain Yadhe, Jeanne a tracé des parallèles entre les Antilles et l’Afrique, anticipant les thèmes centraux de la Négritude.

Le courage et l’engagement des sœurs Nardal au-delà de la Négritude

La vie des sœurs Nardal ne se résume pas uniquement à leur rôle de pionnières dans le mouvement de la Négritude. Leur parcours est également marqué par un engagement profond et un courage face aux adversités, témoignant de leur détermination à lutter pour la justice et l’égalité.

En 1939, Paulette Nardal survit à un grave accident qui change à jamais le cours de sa vie. À l’âge de quarante-quatre ans, elle est victime d’un tragique événement lorsque son bateau est attaqué par des sous-marins allemands au début de la Seconde Guerre mondiale. Cet incident la laisse avec des séquelles physiques importantes, limitant l’usage de sa jambe et sa mobilité pour le reste de ses jours. Malgré les défis posés par sa longue convalescence, Paulette Nardal ne se laisse pas abattre.

Après sa convalescence, Paulette Nardal retourne en Martinique, où elle s’engage courageusement sous le régime de Vichy. Elle prend des risques considérables en offrant des cours à ses concitoyens, les préparant à rejoindre les îles anglophones voisines pour s’aligner avec les forces de la France Libre de Charles de Gaulle. Son action, à la fois audacieuse et altruiste, démontre son engagement indéfectible envers la liberté et la résistance.

L’ascension au pouvoir de Charles de Gaulle en 1943 marque un nouveau chapitre dans l’engagement de Paulette Nardal. Très active dans la lutte pour les droits des femmes en Martinique, elle fonde le Rassemblement Féminin, la branche martiniquaise de l’Union féminine civique et sociale. Elle lance également une revue, La Femme dans la Cité, et établit un nouveau salon de discussion dédié aux questions féminines. Ces initiatives pionnières reflètent sa vision d’une société plus juste et égalitaire, où les voix des femmes sont entendues et valorisées.

L’héritage et les dernières années des sœurs Nardal

Les contributions des sœurs Nardal à la société et à la culture ne se sont pas arrêtées à leur rôle de précurseures de la Négritude. Leur engagement envers les droits des femmes et leur participation active à la vie politique et sociale ont continué à marquer leur parcours, même face aux défis personnels et aux épreuves.

Sollicitée par le Ministère des Colonies, Paulette Nardal a apporté sa voix influente au débat sur les droits des femmes dans les colonies à travers un texte intitulé « féminisme colonial ». Son travail a souligné l’importance de reconnaître et de valoriser les contributions des femmes dans les territoires coloniaux, plaidant pour une égalité et une justice accrues. Après une période aux États-Unis où elle a travaillé pour l’ONU, Paulette est retournée en Martinique en 1947, où elle a continué à militer pour les droits des femmes jusqu’à sa mort en 1985. Son héritage perdure comme un symbole de courage et de détermination.

Jeanne Nardal, après avoir enseigné au Tchad pendant deux ans, a aspiré à s’engager davantage dans la vie politique. Cependant, ses ambitions ont été freinées par un attentat contre la maison familiale, un acte qui a marqué un tournant dans sa vie. Dans les années 1960, Jeanne a commencé à perdre la vue, ce qui l’a progressivement éloignée de la vie publique. Malgré ces défis, l’impact de son travail et de ses écrits continue de résonner, témoignant de sa contribution significative à la pensée et à la culture.

Le mystère et l’héritage des sœurs Nardal

La vie et les accomplissements des sœurs Nardal, Paulette et Jeanne, demeurent partiellement voilés par les ombres du temps, notamment en raison d’un tragique incendie qui a ravagé leur maison familiale. Cet événement malheureux a entraîné la perte de nombreux documents et souvenirs précieux, laissant des lacunes dans notre compréhension de leur riche héritage.

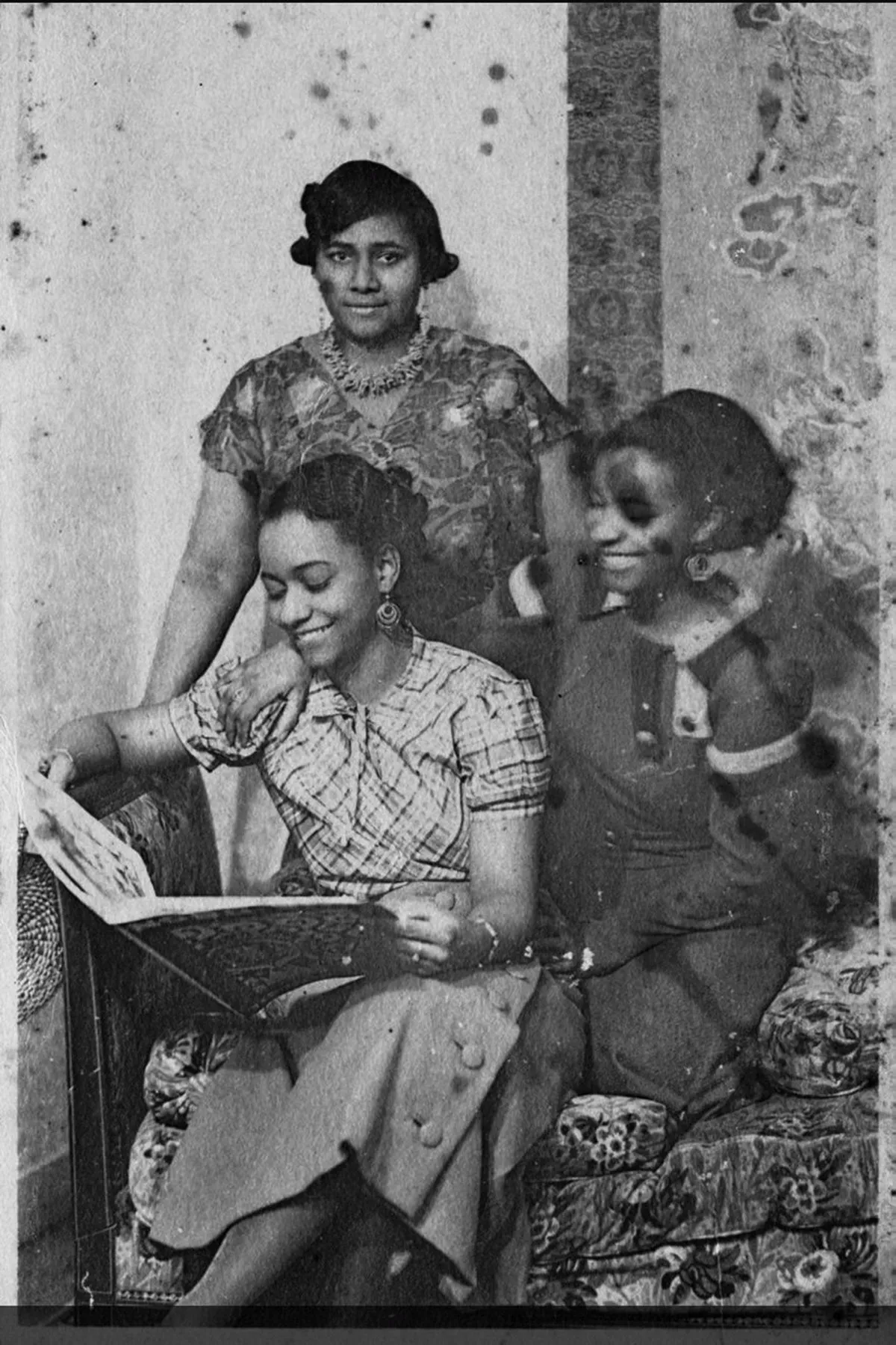

De Jeanne Nardal, décédée en 1993, les détails de la vie restent évasifs pour le grand public, y compris sa date de naissance et son visage, qui n’ont pas traversé le temps. Ce qui subsiste de son travail pionnier et de sa contribution intellectuelle est principalement transmis à travers les récits de ceux qui l’ont connue et admirée. Victor Sablé, dans une description nostalgique, évoque l’image d’une femme d’une élégance et d’une prestance remarquables dans le Paris de l’entre-deux-guerres :

« Jeanne Nardal, première diplômée en arts des Antilles, émerveillait le boulevard avec son élégante silhouette noire, son chapeau, ses gants couleur gris-perle, canne en main comme une héroïne de la Garçonne, activiste pour les droits des femmes. »

Malgré les défis posés par la perte de documents historiques, l’histoire des sœurs Nardal et leur impact sur la culture, la littérature et le mouvement des droits des femmes restent un champ fertile pour la recherche et la redécouverte. Leur vie de combat, leur résilience face aux adversités et leur contribution fondamentale à la Négritude et au féminisme offrent une source d’inspiration inépuisable.

Perpétuer l’héritage des sœurs Nardal

Malgré les défis posés par les lacunes historiques et la perte de documents cruciaux, l’histoire et l’impact des sœurs Nardal sur la culture, le féminisme et le mouvement de la Négritude demeurent une source d’inspiration profonde. Leur parcours, marqué par l’intelligence, la résilience et un engagement inébranlable pour la justice et l’égalité, continue de résonner dans le cœur de ceux qui cherchent à comprendre et à valoriser les contributions des femmes noires à l’histoire intellectuelle et culturelle.

Bien que les détails de leur vie puissent être partiellement voilés par le temps, l’esprit et la vision des sœurs Nardal transcendent ces lacunes, nous invitant à redécouvrir et à célébrer leur héritage. Leur influence, bien au-delà des frontières et des époques, incite à une exploration plus approfondie de leur œuvre et à une reconnaissance accrue de leur rôle pionnier.

Dans un monde en quête constante de modèles et d’inspiration, les sœurs Nardal se dressent comme des figures emblématiques de la force, de la dignité et de l’activisme. Leur histoire nous rappelle l’importance de préserver la mémoire collective et de continuer à lutter pour les droits et la reconnaissance des femmes noires partout dans le monde.

En honorant les sœurs Nardal, nous perpétuons non seulement leur héritage, mais nous nous engageons également à poursuivre leur combat pour une société plus juste et égalitaire. Leur vie et leur travail restent un phare d’espoir et un appel à l’action pour les générations actuelles et futures, soulignant la valeur inestimable de chaque contribution à la richesse de notre patrimoine culturel et intellectuel.

Rejoignez la découverte sur Nofi.media

Votre voyage à travers l’histoire et l’héritage des sœurs Nardal ne doit pas s’arrêter ici. Sur nofi.media, une multitude d’autres récits captivants et d’analyses approfondies vous attendent, tous dédiés à célébrer et à explorer la richesse de la culture africaine et de la diaspora. Nous vous invitons à plonger plus profondément dans ces histoires, à découvrir les voix, les luttes et les triomphes qui ont façonné notre monde.

Explorez, apprenez, partagez

- Explorez notre vaste collection d’articles, d’essais et de reportages qui mettent en lumière des figures historiques, des mouvements culturels et des événements marquants.

- Apprenez davantage sur les contributions significatives des personnalités africaines et afro-descendantes à la littérature, à la politique, à l’art et à la science.

- Partagez vos découvertes et vos réflexions avec une communauté engagée et passionnée. Vos contributions enrichissent notre dialogue collectif et aident à tisser des liens plus forts au sein de notre communauté.

Engagez-vous dans la conversation

Nofi.media est plus qu’un site ; c’est une plateforme pour le dialogue, l’éducation et l’inspiration. Nous vous encourageons à laisser des commentaires, à poser des questions et à engager des discussions sur les sujets qui vous passionnent. Votre voix est essentielle pour continuer à construire un espace inclusif et informatif.

Contribuez à l’héritage

Si vous êtes inspirés par les histoires de figures comme les sœurs Nardal et souhaitez contribuer à l’héritage culturel africain et afro-descendant, nofi.media est votre espace. Que ce soit à travers la soumission d’articles, la participation à des événements ou simplement en partageant le contenu avec vos réseaux, chaque action compte.

Rejoignez-nous sur Nofi.media et faites partie d’un mouvement qui célèbre la diversité, l’histoire et la richesse culturelle de la communauté africaine et de ses diasporas. Ensemble, continuons à découvrir, à apprendre et à célébrer notre héritage commun.