Cet article inaugure une série dédiée à l’exploration des survivances africaines dans la société antillaise, mettant en lumière l’impact profond de l’héritage africain sur le comportement physique et social des Antillais. À travers une analyse détaillée de leurs gestes quotidiens et codes de politesse, nous plongeons au cœur de la richesse culturelle de la diaspora africaine, illustrant comment ces traditions se perpétuent et se transforment au sein des Antilles françaises.

Voyagez à travers l’héritage culturel des Antilles : une exploration des racines africaines

Nofi vous invite, au travers d’une série d’article, à plonger dans les profondeurs de la culture antillaise avec un article captivant issu de l’ouvrage emblématique dirigé par Jean-Luc Bonniol1, « Historial antillais. Tome I. Guadeloupe et Martinique. Des îles aux hommes« . Cette exploration, s’étendant des pages 275 à 289 et publiée par Dajani Éditions en 1981, est une réflexion approfondie basée sur l’analyse de Huguette Bellemare2 intitulée “Survivances africaines”.

Rejoignez-nous dans ce voyage enrichissant qui dévoile les nuances du comportement physique et social des Antillais, un témoignage vibrant de l’influence indélébile de l’héritage africain sur les îles de la Guadeloupe et de la Martinique.

Le comportement (africain) physique et social des Antillais

Les attitudes physiques

Dans les gestes les plus quotidiens des Antillais, on retrouve l’origine africaine.

Comme les premiers esclaves africains que nous décrit le Père Du Tertre3, les femmes antillaises portent encore leurs enfants sur la hanche. De plus l’habitude si répandue ici de porter les enfants « à dada », c’est-à-dire à califourchon sur le dos, n’est-elle pas une survivance un peu dégradée (le pagne s’étant perdu en route) de la manière traditionnelle de porter les enfants en Afrique ?

Comme en Afrique, également, les Antillais portent les objets légers sur le plat de la main retournée et les fardeaux les plus lourds sur la tête. (remarquons le rôle des femmes dans le maintien de ces gestes antiques).

Notons que ces survivances qui sont profondément ancrées dans le corps sont tout à fait indépendants du type physique.

Tout au plus peuvent-elles être liées à la classe sociale. Une antillaise dont le statut socio-professionnel implique l’obligation de transporter des fardeaux portera ainsi quelle que soit son origine ethnique.

Tant il est vrai que la culture étant essentiellement apprise, elle n’est pas absolument liée au type physique ou racial.

Le comportement « social »

Dans les sociétés précoloniales d’Afrique Occidentale, l’individu était pris dans un réseau de relations sociales et politiques fort complexe. Bien sûr, ces systèmes sociaux africains ne pouvaient guère coexister en Amérique avec le système esclavagiste. Pourtant, dans le comportement social de l’Antillais, dans ses modes de relations avec autrui subsistent bien des traits d’origine africaine. Pour les analyser, nous irons du moins au plus institutionnalisé.

L’étiquette

Il y a, chez les Antillais, et plus généralement chez les Noirs d’Amérique un code de politesse auquel on obéit très strictement.

En Martinique, certaines vieilles personnes détournent encore le visage quand elles rient ; le geste de se couvrir la bouche de la main dans cette même circonstance est encore plus fréquent et se retrouve encore même chez les jeunes ruraux. Selon Herskovits4 qui a observé les mêmes comportements aux États-Unis, ce sont des attitudes d’origine africaine.

Lorsque deux Antillais se rencontrent, leur échange se fait sous la forme d’un dialogue institutionnalisé, c’est-à-dire que tandis que l’un parle, l’autre acquiesce rituellement : « Oui, Han-Han, Ebin, ou ka conprann… »

Mais, qui plus est, ce comportement se retrouve dans une situation irréciproque ou un individu d’une autre culture (par exemple occidentale) ne songerait pas a acquiescer. Ainsi, exposé, conférence, explication donnée par un guide etc… peuvent être ponctués par des « oui monsieur »… au moins lorsque l’auditoire est d’origine modeste.

Cette attitude se constate également chez les Noirs des États-Unis et a même été institutionnalisé par les Pasteurs Noirs. (Oh oui, oh non…).

Il faut la rapprocher de la conception africaine de la politesse d’après laquelle écouter passivement les paroles d’autrui c’est se montrer impoli.

Enfin, un chapitre important de la politesse, et même de la morale antillaise c’est le respect dû aux aînés. Nous traiterons ce point plus loin.

Les formes de coopération

La solidarité est un élément important de l’éthique africaine, elle cimente le groupe et se traduit par des habitudes de coopération dans le domaine économique.

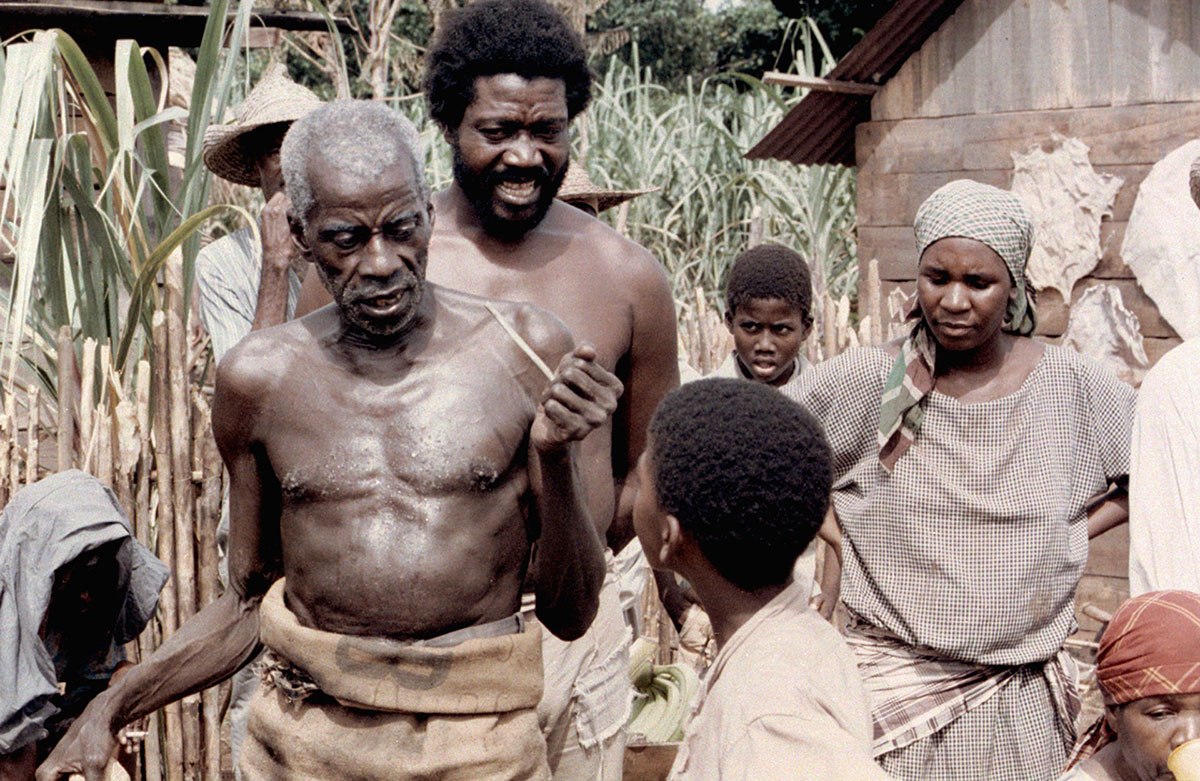

Cette pratique de la solidarité ne pouvait qu’être renforcée par l’esclavage : en effet, l’organisation du travail sur les plantations5 participa certainement a maintenir les habitudes de labeur en commun. D’autre part, les esclaves, livrés à eux-mêmes en dehors de la tâche exigée, durent organiser leur vie et leur survie et ils ne le purent que grâce à leur pratique de l’entraide. Aujourd’hui encore les pratiques de solidarité de l’Afrique subsistent dans la masse rurale encore imparfaitement intégrée à l’économie moderne.

Le travail coopératif

Dans les Antilles rurales, pour accomplir une tâche importante (défricher et retourner un champ, mais aussi bâtir une maison, grager du manioc…) on fait très rarement appel au travail salarié6. On organise plutôt un assaut – l’assaut-tè par exemple : les hommes du voisinage se réunissent sur, la terre à défricher ou labourer. Les femmes servent les boissons et préparent la nourriture – boissons et nourriture qui sont offertes par le propriétaire ; les hommes s’encouragent par des chants, des plaisanteries, des défis… Autrefois même, le propriétaire s’assurait le concours d’un orchestre, ou au moins d’un joueur de tam-tam :

« … Le jour voulu, tous ils viennent avec des houes, des coutelas, pioches, bêches. On n’a qu’à préparer le chaudron de légumes (et de porc salé), le barillet de rhum et le tam-tam ». Zobel7 : Diab’là, p. 76-79. Nouvelle Édition Latine.

Cette forme d’organisation du travail se retrouve en Guadeloupe (c’est le convoi), à Trinidad (Gayap), en Haïti (c’est le célèbre coumbite décrit par Roumain), aux États-Unis et plus généralement, partout dans le continent américain ou il y a de fortes concentrations de Noirs.

« Cependant, l’assaut coûte cher, nous dit Revert, à cause de la réception qui l’accompagne. On se contente de plus en plus maintenant de “coups de main” donnés entre voisins, à charge de revanche ».

Bastide note la même évolution en Haïti de l’association (échange de travail contre monnaie ou nourriture) à la ron -qu’il fait venir du français : la ronde (échange de travail contre du travail). Bastide pense également que le travail collectif en Haïti était lié à la grande famille étendue (Laku) qui a son origine en Afrique.

Tout en reconnaissant l’importance du travail collectif pour les sociétés noires, divers auteurs ont mis en doute son origine exclusivement africaine. Bastide fait remarquer que ces pratiques existent dans les sociétés paysannes traditionnelles d’Europe. Celles qu’il appelle les sociétés folk.

Cependant, Herskovits avait déjà remarqué que si le travail coopératif existait bien parmi les premiers colons américains (« les pionniers »), il n’était certainement pas pratiqué dans les régions où il y avait des esclaves puisque ceux-ci étaient là, par définition, pour accomplir toutes les tâches, des plus légères aux plus lourdes. Aussi pense-t-il que ces traditions de travail coopératif sont héritées de l’Ouest Africain et particulièrement du Dopkwe dahoméen.

Que subsiste-t-il aujourd’hui de ces coutumes ?

Du travail pratiqué en musique nous restent des chants de travail conservés dans notre folklore.

Dans les masses populaires à faible pouvoir économique, continue de se pratiquer le coup de main notamment pour construire en un jour (le dimanche le plus souvent), et en cachette des représentants de l’ordre, les petites cases composant les bidonvilles des banlieues.

Les sociétés mutualistes

Tout le monde connaît l’importance des sociétés secrètes en Afrique Occidentale, mais on a beaucoup moins parlé des nombreuses autres associations qui ont pourtant joué un rôle considérable dans les structures sociales africaines.

Les Antillais ont hérité tout particulièrement du caractère « associatif » de leurs ancêtres africains. De plus, comme nous l’avons dit, l’esclavage, mais aussi la société post-esclavagiste, ayant laissé les masses populaires noires en dehors des circuits économiques (banques…) et sociaux (assurances, mutuelles…), celles-ci ont dû organiser elles-mêmes leur entr’aide.

Pour toutes ces raisons, les associations mutualistes se sont considérablement développées aux Antilles8 . Citons par exemple : l’Humanité Solidaire, Vers La Lumière, La Fraternité… l’Espoir, etc… Ces sociétés ont pour but d’assumer le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques en cas de maladie, et d’apporter une aide financière aux familles décédées -afin de leur permettre de faire face aux frais de l’enterrement, tout particulièrement.

Mais, selon Bangou, « à côté de ces avantages matériels, elles répondent essentiellement à un besoin pour l’Antillais de se réunir et d’organiser ensemble des fêtes périodiques. » En cela, elles ont eu peut-être, à l’origine un rôle de compensation pour le Noir d’abord tenu à l’écart de la société globale.

Enfin, toujours dans le domaine de la coopération, signalons l’institution que les Yoruba appellent esusu et qu’on retrouve à Trinidad sous le nom de susu :

« Un nombre déterminé de personnes accepte de déposer une certaine somme chaque semaine chez l’une d’entre elles ; celle-ci ne demande rien pour les services qu’elle rend… Elle s’engage à remettre à une autre l’ensemble des fonds accumulés pendant la semaine, et cela jusqu’à ce que tous aient pu faire des réalisations entre ces mises de fonds… Ce système permet à une personne, sans qu’elle ait besoin de réaliser des économies systématiques, de financer des projets personnellement sans en avoir les moyens » Melville Herskovits, 1966 : L’héritage du Noir : mythe et réalité, Présence africaine

Cette institution se retrouve avec le même nom (sousou), le même fonctionnement et les mêmes buts en Martinique, où elle est encore pratiquée aujourd’hui malgré l’urbanisation et l’occidentalisation du mode de vie, même chez les couches les plus acculturées – celles de la petite bourgeoisie.

Partagez, explorez et plongez dans l’univers des Antilles avec Nofi

Nous vous invitons à plonger pleinement dans cette exploration de la culture et de l’histoire antillaises. Votre point de vue est précieux, et nous encourageons un échange dynamique et enrichissant. Partagez vos impressions, vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous pour alimenter une discussion captivante et éclairante.

Ne gardez pas ce trésor d’informations pour vous : partagez cet article sur vos réseaux sociaux et invitez votre communauté à découvrir les nuances fascinantes de l’héritage antillais. Votre partage est un pont vers une meilleure compréhension et une plus grande appréciation de la diversité culturelle.

Pour une exploration plus profonde et pour découvrir davantage sur la culture et l’histoire antillaises, visitez Nofi. Notre site regorge d’articles enrichissants qui vous permettront de plonger dans une variété de sujets, enrichissant ainsi votre perspective et votre connaissance.

Et pour un accès encore plus direct et pratique à nos contenus, téléchargez l’application Nofi, disponible sur l’Apple Store et Google Play. Restez connecté et informé, où que vous soyez, avec notre application dédiée.

Votre engagement fait une réelle différence. Ensemble, continuons à apprendre, partager et célébrer la richesse et la profondeur de la culture antillaise.

Notes et références

- Jean-Luc Bonniol : Jean-Luc Bonniol est un anthropologue et chercheur français réputé, spécialisé dans l’étude des sociétés des Antilles et de la Guyane. Il est connu pour ses travaux approfondis sur l’identité, la mémoire et le métissage culturel dans ces régions. Ses recherches et publications, notamment dans l’ouvrage « Historial antillais. Tome I. Guadeloupe et Martinique. Des îles aux hommes« , offrent des perspectives précieuses sur l’histoire et les dynamiques culturelles des sociétés caribéennes. ↩︎

- Huguette Bellemare : Huguette Bellemare est une chercheuse et auteure qui s’est penchée sur les aspects culturels et sociaux des communautés antillaises. Elle est notamment reconnue pour son article « Survivances africaines« , qui explore les influences africaines persistantes dans les comportements physiques et sociaux des Antillais. Ses travaux mettent en lumière la profondeur et la complexité des héritages culturels africains dans les Antilles, contribuant à une meilleure compréhension de l’identité et des pratiques culturelles dans cette région. ↩︎

- Père Du Tertre (1610-1687) : Le Père Jean-Baptiste Du Tertre était un missionnaire dominicain français et un naturaliste du 17e siècle. Il est connu pour ses écrits détaillés sur les Antilles, notamment sa relation historique et géographique des îles de l’Amérique, où il décrit la faune, la flore, et les sociétés des îles Caraïbes, y compris les coutumes et les pratiques des peuples autochtones et des esclaves africains. Ses œuvres fournissent un aperçu précieux de la vie dans les Antilles durant la période coloniale. ↩︎

- Melville Herskovits (1895-1963) : Melville J. Herskovits était un anthropologue américain reconnu pour ses recherches pionnières sur la culture africaine et ses influences dans le Nouveau Monde, en particulier dans les Caraïbes et en Amérique. Ses travaux, notamment « The Myth of the Negro Past« , sont fondamentaux pour comprendre la persistance et la transformation des pratiques culturelles africaines dans les diasporas africaines et ont contribué à façonner le domaine de l’anthropologie culturelle. ↩︎

- La coupe, en particulier, se faisait à l’aide d’équipes de travailleurs (hommes, femmes et souvent enfants) ou chacun avait sa tâche, complémentaire de celle des autres. ↩︎

- D’ailleurs dans la société rurale -tout au moins la traditionnelle- l’argent circule et même apparaît très peu. La base de l’économie est l’échange de services et de dons. L’argent n’apparaît que dans les grandes occasions plus ou moins catastrophiques, l’accident ou la maladie qui frapperait un parent ou un voisin (remarquons encore ici le sens de la solidarité). Et encore, il n’est pas toujours conservé liquide. Les économies, la thésaurisation ont souvent la forme des bijoux de la femme ou d’un animal (cochon, bœuf) qu’on vendra ou tuera en cas de malheur (voir sur ce problème les romans de Zobel). ↩︎

- Josef Zobel (1915-2006) : Joseph Zobel est un écrivain martiniquais célèbre, surtout connu pour son roman « La Rue Cases-Nègres« , qui offre un regard intime sur la vie dans les plantations de la Martinique dans les années 1930. Son œuvre est appréciée pour sa représentation authentique de la culture antillaise, mettant en lumière les défis sociaux et les dynamiques communautaires de l’époque. Zobel est souvent cité pour son contribution à la littérature antillaise et son engagement à représenter la vie et les perspectives des Antillais dans son écriture. ↩︎

- « En 1951, la Fédération Mutualiste de la Martinique groupait 66 associations comptant près de 60.000 membres et, en 1952, celle de la Guadeloupe plus de 70 sociétés réunissant quelques 40.000 personnes » Leiris, Contacts de civilisation, p. 62. ↩︎