Plongez dans l’histoire de la Révolte des Malês de 1835 à Bahia, un moment crucial dans la lutte contre l’esclavage au Brésil. Découvrez les causes, le déroulement et l’impact durable de cette insurrection, et comment elle continue d’influencer la quête de justice et d’égalité dans la société moderne.

Au cœur du 19ème siècle, l’état de Bahia au Brésil fut le théâtre d’un événement marquant qui a profondément influencé l’histoire et la société brésiliennes. En 1835, une révolte d’esclaves, connue sous le nom de Révolte des Malês1, éclata, mettant en lumière les tensions raciales, sociales et religieuses qui couvaient sous la surface de l’Empire du Brésil. Cette insurrection, menée par des esclaves africains, principalement de confession musulmane, a non seulement défié l’ordre établi mais a également laissé une empreinte indélébile sur la lutte pour la liberté et l’égalité. Dans cet article, nous plongerons dans les détails de cette révolte historique, explorant ses causes, son déroulement et son impact durable sur la société brésilienne.

Contexte socio-économique et racial à Bahia avant la révolte de 1835

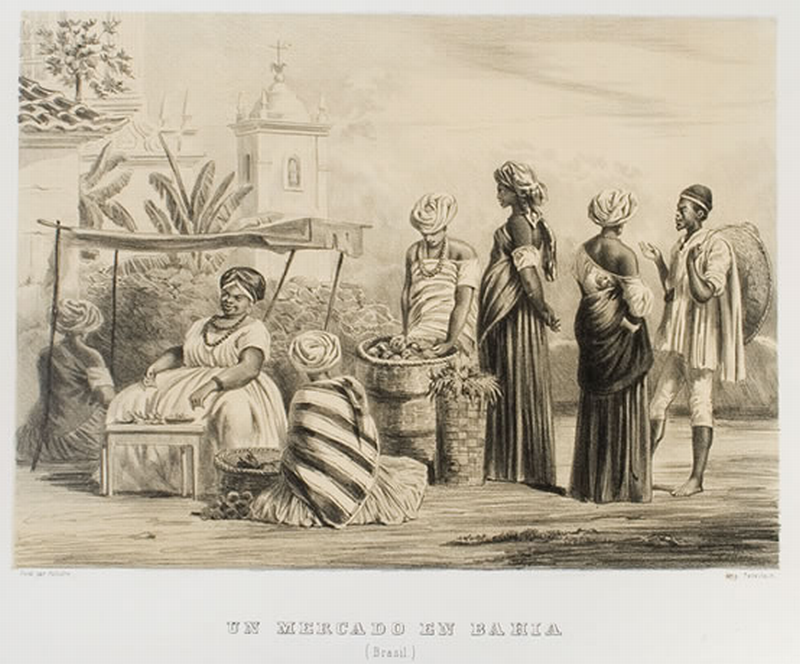

Au cours des années 1830, une décennie après avoir obtenu son indépendance du Portugal, l’Empire du Brésil était confronté à une crise économique sévère, exacerbée par des disparités sociales et raciales marquées. À Bahia2, et plus particulièrement dans sa capitale Salvador, la société était hiérarchisée de manière rigide. Les sommets de cette hiérarchie étaient occupés par des marchands, des planteurs fortunés, ainsi que des hauts fonctionnaires de l’État et de l’Église, des postes exclusivement réservés aux Blancs. À l’autre extrémité de l’échelle sociale, on trouvait les vagabonds, les mendiants, et surtout les esclaves, catégorie composée uniquement de personnes Noires et Métisses, ces dernières ayant parfois la possibilité d’accéder à un statut social légèrement supérieur.

Parmi la population noire, des distinctions étaient établies. D’une part, il y avait les Brésiliens ou crioulos3, nés sur le sol brésilien, et d’autre part, les Africains, nés sur le continent africain. Les premiers étaient différenciés par leur teint, tandis que les seconds l’étaient par leur appartenance ethnique. Parmi ces groupes, on comptait notamment les Haoussas4, les ‘Angolas5‘ (originaires de la région actuelle de l’Angola), les Jeje6 (Aja-Ewe-Fon), et les Nagos7 (Yorubas), ces derniers étant les plus nombreux. Les tentatives précédentes de révoltes d’esclaves en 1830 et 1831 avaient déjà mis en lumière l’importance de ces groupes dans les mouvements insurrectionnels, comme l’avait noté le consul français de l’époque.

L’Influence et la résilience des musulmans à Salvador de Bahia

À l’aube du 19ème siècle, la population d’esclaves musulmans à Bahia, principalement d’origine Mandingue, s’est enrichie de nouveaux arrivants, majoritairement issus de régions de l’actuel Nigéria, incluant des groupes ethniques tels que les Haoussa, les Kanuri8 et les Yoruba9. Suite à l’indépendance du Brésil en 1822, le catholicisme était officiellement établi comme religion d’État, reléguant les croyances des esclaves, qu’elles soient musulmanes ou dites ‘païennes‘, à l’illégalité. Cependant, cette marginalisation n’a pas empêché les musulmans de Salvador de Bahia de se regrouper et de pratiquer leur foi en secret.

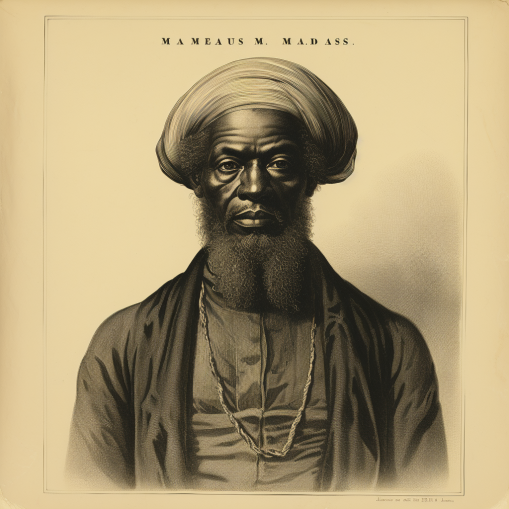

La communauté musulmane, composée en grande partie de Nago, Haoussa, Tapa (Nupe)10, et Bornu, a connu une période significative d’islamisation parmi les esclaves durant les années 1830. Leur réputation de ‘magiciens‘, en partie due à l’utilisation d’amulettes et à leur système d’écriture unique, a contribué à cette expansion. Dès novembre 1834, des signes de mobilisation étaient perceptibles, les musulmans de Salvador s’efforçant de rallier les esclaves de la région de Reconcavo11, aux alentours de la capitale de l’État de Bahia, autour de leur cause.

Les motivations derrière la révolte

La date du 25 janvier 1835 fut stratégiquement choisie par les insurgés pour lancer leur révolte. Cette date revêtait une signification religieuse double, coïncidant avec la fête du Ramadan, un moment sacré pour les musulmans, et avec la fête catholique de Nossa Senhora da Guia12. Les insurgés espéraient peut-être que le Ramadan les aiderait à éloigner les mauvais esprits. De plus, la célébration de Notre Dame de l’Orientation, particulièrement festive ce dimanche-là, semblait offrir une opportunité pour prendre Salvador par surprise, profitant des festivités organisées par la population blanche de la ville.

Bien que les récits varient, il est généralement admis que la révolte visait principalement les Blancs, sans cibler spécifiquement les métis ou les Noirs brésiliens. La révolte était majoritairement menée par des musulmans, mais elle a également attiré des esclaves non-musulmans, souvent par solidarité ethnique. Beaucoup de ces derniers étaient des Nagos qui pratiquaient le culte traditionnel des Orishas.

Quant aux intentions des esclaves après la prise de Salvador, elles restent sujettes à interprétation. Cependant, selon le témoignage indirect d’une femme impliquée dans la révolte, il semble que leur ambition ultime était de renverser le statu quo et de devenir les ‘maîtres du pays‘, marquant ainsi une rupture radicale avec le système d’oppression et de domination en place.

Le déroulement de la révolte

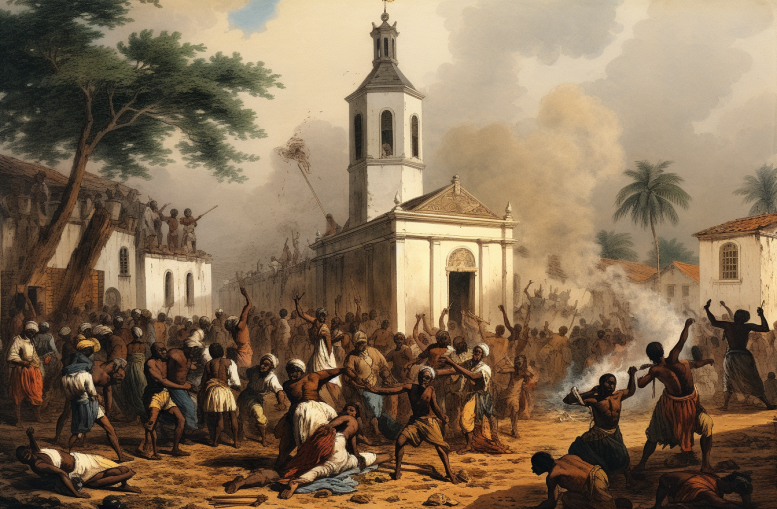

La révolte de 1835 à Bahia fut orchestrée sous la direction d’Aluna (ou Ahuna), un esclave Nago exerçant la profession de vendeur d’eau. Suite à une punition et un exil temporaire dans la région de Reconcavo pour sa popularité parmi les autres esclaves, Ahuna retourna à Salvador peu avant le 25 janvier. Alors que les festivités de Notre Dame de l’Orientation battaient leur plein dès le 24 janvier, des rumeurs d’une insurrection imminente commencèrent à circuler. Les premiers avertissements parvinrent aux autorités par l’intermédiaire d’un esclave noir affranchi et de sa femme, ainsi que d’une autre informatrice, compagne de l’insurgé Nago nommé Vitorio Sule, qui perdit la vie dans les premiers affrontements.

La révolte éclata chez Manoel Calafate, un esclave affranchi, et les insurgés, vêtus de tenues traditionnelles musulmanes et munis d’amulettes, se dispersèrent dans plusieurs directions. Malgré quelques succès initiaux lors de deux confrontations, l’insurrection fut finalement réprimée par les forces loyalistes, mieux armées et montées. Les insurgés, principalement équipés d’armes blanches et en infériorité numérique en termes d’armes à feu, furent soit tués, soit capturés, soit parvinrent à s’échapper. La révolte ne parvint pas à s’étendre au-delà de Salvador. Plus de 70 insurgés perdirent la vie cette nuit-là, certains choisissant le suicide plutôt que la capture. Du côté des forces loyalistes, 9 soldats furent tués.

Dans le sillage de la révolte, une répression brutale s’abattit sur la communauté africaine de Bahia. Les autorités s’efforcèrent de « désafricaniser » la région et de l’intégrer dans une identité nationale plus européenne. Des participants à la révolte furent exécutés, d’autres condamnés à la prison, au travail forcé, ou à des châtiments corporels. De nombreux Noirs impliqués ou soupçonnés furent déportés vers le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana par les autorités brésiliennes, devenant les ancêtres des Agudas modernes.

Leçons de la Révolte des Malês : vers un avenir de justice et d’égalité

En conclusion, la Révolte des Malês de 1835 à Bahia représente bien plus qu’un simple épisode de l’histoire brésilienne. Elle symbolise la lutte incessante pour la liberté, l’égalité et la reconnaissance des droits fondamentaux. Les échos de cette insurrection résonnent encore aujourd’hui, rappelant l’importance de comprendre notre passé pour construire un avenir plus juste. Les leçons tirées de la révolte de Bahia nous incitent à réfléchir sur les dynamiques sociales et raciales actuelles, et sur la manière dont nous pouvons, ensemble, œuvrer pour une société où la dignité et le respect de chacun sont au cœur de nos valeurs. Que l’histoire de la Révolte des Malês continue d’inspirer et de guider les générations futures dans leur quête d’un monde plus équitable et harmonieux.

Rejoignez le mouvement pour l’émancipation et la justice

L’histoire est riche d’enseignements sur la lutte pour l’égalité et la justice. « La révolte des mâles » n’est qu’un chapitre parmi tant d’autres qui nous inspirent à agir et à réfléchir sur notre propre rôle dans la société contemporaine. Sur Nofi.media, nous explorons les récits de résistance, d’émancipation et de courage qui ont façonné notre monde.

Engagez-vous à nos côtés pour découvrir plus d’histoires qui défient l’ordre établi, remettent en question les préjugés et célèbrent les victoires, grandes et petites, de ceux qui ont lutté pour un avenir meilleur. Cliquez ici pour plonger plus profondément dans les récits de révolte et de résilience qui continuent d’inspirer les générations.

Notes et références

Bibliographie

João José Reis Slave rebellion in Brazil : the Muslim uprising of 1835 in Bahia

Pierre Verger Flux et reflux de la traite des nègres entre le Golfe de Bénin et Bahia de Todos Os Santos du XVIIe au XIXe siècle

- Malês : Terme utilisé au Brésil pour désigner les esclaves africains et leurs descendants qui pratiquaient l’islam. Le mot « Malê » dérive du mot Yoruba « Imale » qui signifie musulman. Les Malês étaient particulièrement présents à Bahia et sont connus pour leur rôle central dans la révolte de 1835, l’une des plus importantes insurrections d’esclaves de l’histoire brésilienne. Ils se distinguaient par leur organisation, leur cohésion basée sur des liens religieux et ethniques, et leur résistance face à l’oppression. Leur héritage culturel et religieux a laissé une empreinte durable sur la société et la culture afro-brésiliennes. ↩︎

- Bahia : État situé dans le nord-est du Brésil, Bahia est connu pour sa riche histoire culturelle et son importance significative dans l’histoire de l’esclavage au Brésil. La capitale, Salvador, était un important port d’entrée pour les esclaves africains durant la période coloniale et est aujourd’hui reconnue pour sa culture afro-brésilienne vibrante, sa musique, sa cuisine et ses traditions religieuses. Bahia a également été le théâtre de plusieurs révoltes d’esclaves, dont la plus notable est la Révolte des Malês en 1835, soulignant la résistance et la lutte pour la liberté des esclaves africains et de leurs descendants. ↩︎

- Crioulos : Terme utilisé dans divers pays d’Amérique latine, y compris au Brésil, pour désigner les personnes d’ascendance africaine nées dans les Amériques. Les crioulos étaient souvent distingués des Africains nés sur le continent (appelés « Africains » ou par leur groupe ethnique spécifique) en termes de statut social, de culture et parfois de droits légaux. Dans le contexte de l’esclavage, les crioulos pouvaient parfois bénéficier d’une certaine préférence ou d’un statut légèrement supérieur par rapport aux esclaves récemment arrivés d’Afrique, bien que cela dépende largement des circonstances et des lois spécifiques de chaque région. ↩︎

- Haoussas : Groupe ethnique originaire de l’Afrique de l’Ouest, principalement situé dans le nord du Nigéria et dans les régions adjacentes du Niger. Les Haoussas sont connus pour leur riche histoire culturelle, leur langue (le haoussa), et leur contribution significative au commerce, à l’agriculture, et à l’art dans la région. Historiquement, les Haoussas ont également joué un rôle important dans la diffusion de l’islam en Afrique de l’Ouest. Durant la période de l’esclavage transatlantique, de nombreux Haoussas ont été déportés vers les Amériques, notamment au Brésil, où ils ont influencé la culture et la société, en particulier à Bahia lors de la Révolte des Malês en 1835. ↩︎

- Angolas : Terme utilisé pour désigner les individus et les groupes ethniques originaires de la région de l’actuel Angola, en Afrique australe, particulièrement pendant la période de l’esclavage transatlantique. Les Angolas ont été parmi les nombreux groupes africains déportés vers les Amériques en tant qu’esclaves. Ils ont apporté avec eux leur culture, leurs traditions et leurs croyances, qui ont eu une influence notable sur les cultures afro-descendantes dans divers pays, notamment au Brésil. En dépit des conditions difficiles de l’esclavage, les Angolas ont contribué de manière significative à la préservation et à la transmission de leur héritage culturel et spirituel, influençant ainsi la diversité culturelle des sociétés dans lesquelles ils se sont établis. ↩︎

- Jeje : Terme utilisé au Brésil pour désigner les individus et les groupes ethniques originaires de la région de l’actuel Bénin, en Afrique de l’Ouest, particulièrement ceux appartenant aux groupes ethniques Aja, Ewe et Fon. Les Jeje, connus pour leur riche culture et leurs pratiques religieuses traditionnelles, ont été déportés vers les Amériques en tant qu’esclaves. Au Brésil, ils ont joué un rôle crucial dans la préservation de leurs traditions religieuses, notamment à travers le Candomblé Jeje, une des branches du Candomblé, une religion afro-brésilienne qui mélange des éléments des religions traditionnelles africaines, du christianisme et de l’indigénisme. Le Candomblé Jeje a conservé de nombreux aspects de la religion Vodun pratiquée par les peuples Aja, Ewe et Fon en Afrique, contribuant ainsi à la richesse culturelle et spirituelle du Brésil. ↩︎

- Nagos : Terme utilisé au Brésil pour désigner les individus et les groupes ethniques originaires de la région Yoruba, située principalement dans l’actuel Nigéria et une partie du Bénin. Les Nagos, connus pour leur riche héritage culturel, leurs traditions religieuses et leur art, ont été déportés vers les Amériques en tant qu’esclaves. Au Brésil, en particulier à Bahia, ils ont joué un rôle significatif dans la préservation de leur culture et de leurs croyances religieuses, notamment à travers le Candomblé Nagô, une branche du Candomblé. Cette tradition religieuse afro-brésilienne intègre des éléments des religions traditionnelles Yoruba, du christianisme et de l’indigénisme. Le Candomblé Nagô a conservé de nombreux aspects de la religion Yoruba, enrichissant ainsi la diversité culturelle et spirituelle du Brésil. ↩︎

- Kanuri : Groupe ethnique principalement situé dans le nord-est du Nigéria, ainsi que dans certaines régions du Niger, du Tchad et du Cameroun. Les Kanuri sont connus pour leur riche histoire, notamment en tant que peuple dominant de l’empire du Kanem-Bornou, qui a prospéré pendant des siècles grâce au commerce transsaharien et à une structure sociale et politique sophistiquée. Les Kanuri ont également joué un rôle important dans la diffusion de l’islam en Afrique de l’Ouest. Durant la période de l’esclavage transatlantique, des membres de l’ethnie Kanuri ont été déportés vers les Amériques, où ils ont contribué à la diversité culturelle et ethnique, notamment au Brésil. Leur héritage culturel, comprenant des éléments linguistiques, religieux et artistiques, a influencé les cultures afro-descendantes dans les régions où ils se sont établis. ↩︎

- Yoruba : Groupe ethnique originaire d’Afrique de l’Ouest, principalement situé dans le sud-ouest du Nigéria, ainsi que dans des parties du Bénin et du Togo. Les Yoruba sont reconnus pour leur riche patrimoine culturel, incluant une histoire complexe, des traditions religieuses distinctes, des arts visuels et performatifs remarquables, et une structure sociale élaborée. La religion traditionnelle Yoruba, centrée sur le culte des Orishas (divinités), a eu une influence significative sur les religions afro-américaines, notamment le Candomblé et l’Umbanda au Brésil, la Santería à Cuba, et le Vodun au Bénin. Durant la période de l’esclavage transatlantique, de nombreux Yoruba ont été déportés vers les Amériques, où ils ont joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission de leur culture, de leurs croyances religieuses et de leurs pratiques artistiques. ↩︎

- Tapa (Nupe) : Groupe ethnique principalement situé dans le centre du Nigéria, connu également sous le nom de Nupe. Les Tapa sont réputés pour leur riche tradition culturelle, leur histoire, et leur artisanat, notamment le tissage et la poterie. Ils ont une structure sociale et politique distincte et sont également connus pour leur musique et leur danse traditionnelles. Durant la période de l’esclavage transatlantique, des membres de l’ethnie Tapa ont été déportés vers les Amériques, y compris au Brésil, où ils ont contribué à la diversité culturelle, notamment à travers leur influence sur les traditions musicales et artisanales. Leur héritage continue d’influencer les cultures afro-descendantes dans les régions où ils se sont établis. ↩︎

- Reconcavo : Région située autour de la Baie de Tous les Saints (Baía de Todos os Santos) dans l’État de Bahia, au Brésil. Le Reconcavo est connu pour sa fertilité et son importance historique, ayant été un centre majeur de production de canne à sucre et d’autres cultures pendant la période coloniale. Cette région a également joué un rôle significatif dans l’histoire sociale et culturelle du Brésil, notamment en raison de la forte présence d’esclaves africains et de leurs descendants, qui ont grandement influencé la culture afro-brésilienne. Le Reconcavo a été un foyer de résistance et de révoltes d’esclaves, dont la plus notable est la Révolte des Malês en 1835. ↩︎

- Nossa Senhora da Guia (Notre Dame de l’Orientation) : Figure religieuse vénérée dans la tradition catholique, particulièrement au Brésil. Nossa Senhora da Guia est souvent invoquée pour la protection et la guidance, et elle est célébrée lors de fêtes religieuses spécifiques. Sa fête peut coïncider avec des événements importants dans l’histoire locale, comme ce fut le cas lors de la Révolte des Malês à Bahia en 1835, où la célébration de Nossa Senhora da Guia a été stratégiquement choisie par les insurgés pour lancer leur révolte, profitant de la concentration des festivités et de la diminution de la vigilance des autorités. ↩︎