Explorez le rôle crucial de Paris dans l’essor des mouvements d’émancipation des Noirs, marqué par des courants culturels emblématiques comme la Négritude et Présence Africaine.

Paris et l’éveil de l’émancipation noire : un carrefour de révolution culturelle et politique (1920-1950)

Au cœur de Paris, une révolution culturelle et politique prenait forme, marquant de manière indélébile l’histoire de l’émancipation des Noirs. Cette ville lumière, reconnue pour son rayonnement culturel et intellectuel, s’est avérée être un terreau fertile pour l’épanouissement de mouvements noirs conscients et structurés. Dès les années 1920 et jusqu’à l’aube des années 50, Paris a non seulement accueilli mais aussi activement nourri la quête d’identité et de liberté de la diaspora africaine et antillaise. Portée par des étudiants visionnaires et des intellectuels avant-gardistes, cette ère a vu naître les fondements des mouvements politiques Noirs en France.

Cet article plonge dans l’époque charnière des années 1920-50 pour explorer les racines et les répercussions de cette époque décisive sur le cours de l’histoire noire.

Le parcours contraint de l’éducation noire : entre aspirations et limitations

Initialement, la République avait des visées spécifiques pour l’éducation des Noirs, cherchant à les canaliser vers un rôle défini et subordonné au sein de son empire. Le dessein était clair : former ces individus non pas pour leur émancipation, mais pour qu’ils servent d’auxiliaires disciplinés aux côtés des fonctionnaires blancs, dans le cadre des administrations impériales afro-caribéennes. Leur éducation, souvent couronnée par des diplômes locaux, était conçue pour maintenir et perpétuer cette dynamique de subordination.

Cependant, un tournant se dessine dans les années 1920, période marquant l’aube d’un changement progressif. Dix ans avant que les nations africaines n’embrassent l’indépendance et vingt ans avant la départementalisation des Antilles, la France commence à allouer des bourses aux étudiants antillais et subsahariens. Ce geste, bien que modeste, représente un pas vers la reconnaissance et le soutien des aspirations éducatives de la population noire, marquant un début de transition vers des opportunités éducatives plus étendues.

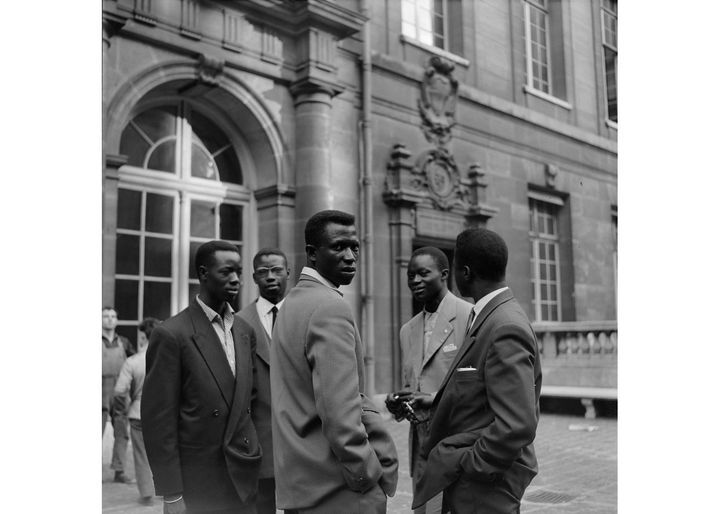

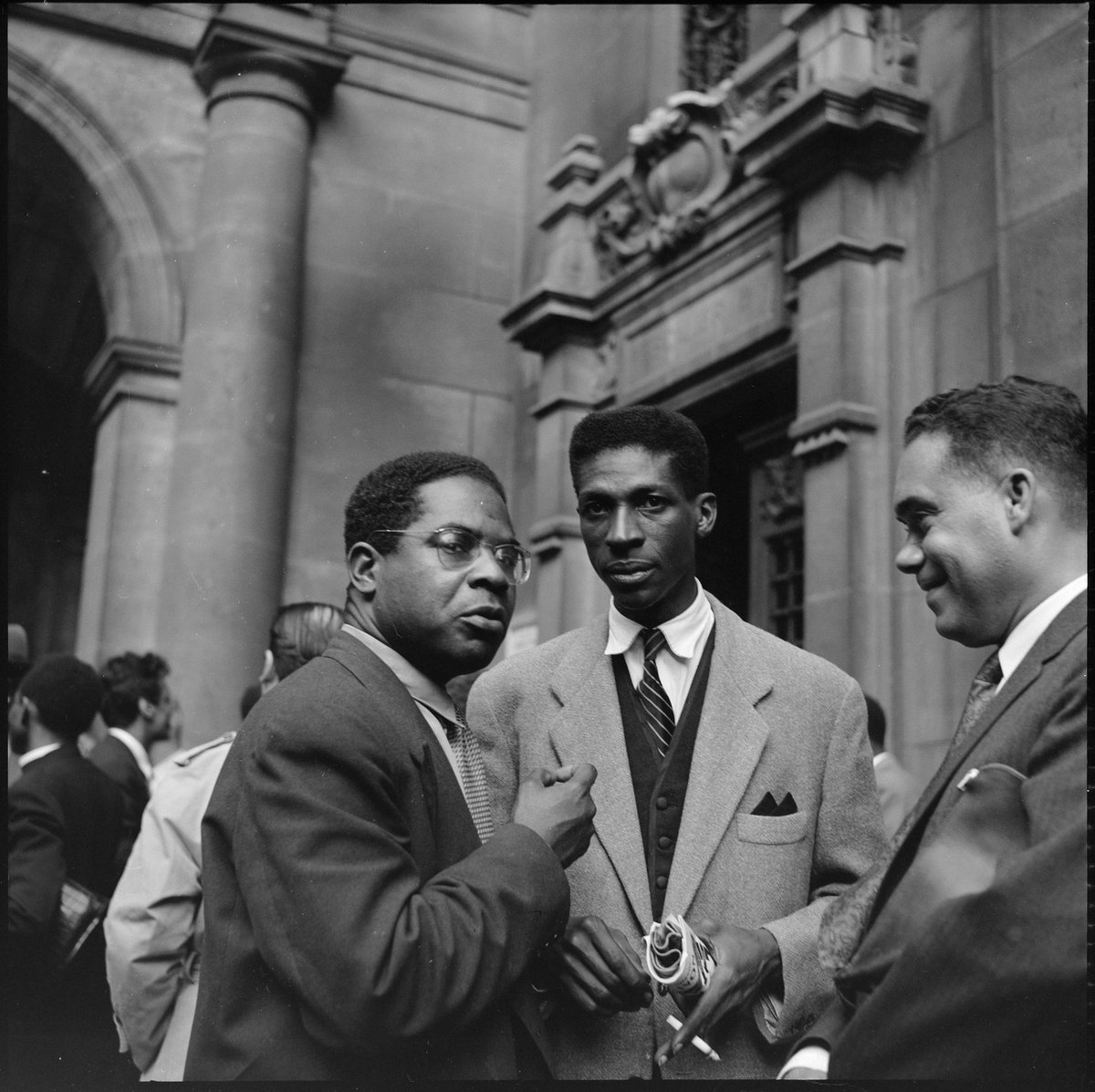

Convergence des esprits à Paris : émergence d’une élite intellectuelle noire

Paris, au cœur de son époque coloniale, a non seulement été le théâtre de l’éducation mais aussi le point de rencontre de l’élite intellectuelle noire francophone. Autour de lieux emblématiques tels que le Quartier Latin et l’Université de La Sorbonne, des étudiants issus de la diaspora africaine et antillaise se sont retrouvés, formant un creuset d’idées progressistes et de solidarité panafricaine. Leurs parcours, marqués par une quête de dignité et d’éducation, contrastaient avec ceux de leurs compatriotes soldats, offrant une perspective nouvelle sur leur condition en tant que sujets de l’Empire Français.

Ces étudiants, originaires de diverses nations africaines et des Antilles, ont porté la voix du panafricanisme, transformant leurs expériences académiques en un puissant mouvement de réflexion et d’action. Leur union, renforcée par des associations dynamiques, a incarné divers courants de pensée, allant d’une demande d’autonomie totale à des appels plus modérés pour l’indépendance. Ces intellectuels, devenus Noirs de France, ont milité pour la reconnaissance et la valorisation de l’histoire et des contributions du monde noir.

Cette effervescence intellectuelle et cette volonté d’émancipation étaient rendues possibles par des réformes éducatives initiées par les autorités coloniales, visant à former des auxiliaires indigènes pour leurs administrations. Cependant, ces étudiants ont transcendé le rôle qui leur était prédestiné, utilisant leur éducation comme un levier pour questionner, débattre et façonner l’avenir de leurs nations et de la diaspora. Ces élites ont ainsi jeté les bases d’initiatives qui marqueront profondément les générations futures, témoignant de la puissance de l’éducation et de la solidarité dans la lutte pour l’émancipation et la reconnaissance.

Les associations d’étudiants africains en France : fer de lance de l’émancipation

Amady Aly Dieng1, dans son œuvre « Histoire des organisations d’Étudiants africains en France (1900-1950« , met en lumière le rôle crucial des mouvements migratoires coloniaux en France comme précurseurs des luttes pour l’indépendance en Afrique. Il décrit comment les répercussions des conflits européens ont éveillé chez les anciens combattants et les « étudiants coloniaux » un désir ardent de démocratie et de souveraineté.

Ces étudiants, forgés par l’expérience des guerres et enrichis par leur éducation en France, ont formé des organisations influentes, ralliant des centaines de milliers d’immigrés d’Afrique subsaharienne. Dieng rapporte que 535 000 soldats coloniaux, dont 193 349 issus de l’AOF2, 17 900 de l’AEF3, et 4546 Malgaches, ont formé une communauté dynamique de 215 795 personnes. La France, souhaitant contrôler et rapatrier cette population, a néanmoins été témoin de la naissance d’associations déterminées, telles que la Ligue française pour l’accession aux droits de citoyen des indigènes de Madagascar, initiant une ère de revendications et de prise de conscience.

Ces associations, malgré l’influence et l’implication des mouvements communistes comme la SFIO4 et le Parti communiste français, ont su maintenir une trajectoire axée sur les besoins et les aspirations spécifiques des Afro-descendants. À partir des années 1930, elles ont proliféré, offrant une plateforme pour le militantisme et la revendication d’une indépendance véritable, dissociée des agendas politiques métropolitains.

L’impact de ces organisations d’étudiants africains en France, bien documenté par Dieng, demeure un témoignage puissant de la force de l’éducation, de la solidarité et de la persévérance dans la lutte pour la reconnaissance et l’autonomie des peuples africains et afro-descendants.

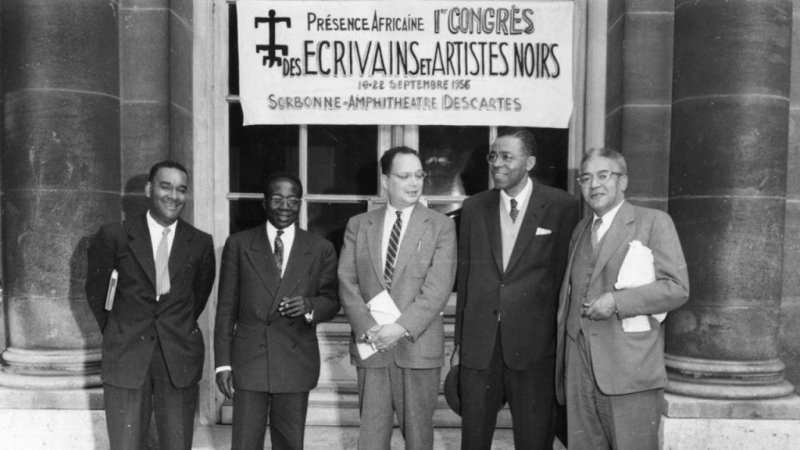

Présence Africaine : la revue qui a révolutionné la pensée noire et le dialogue interculturel

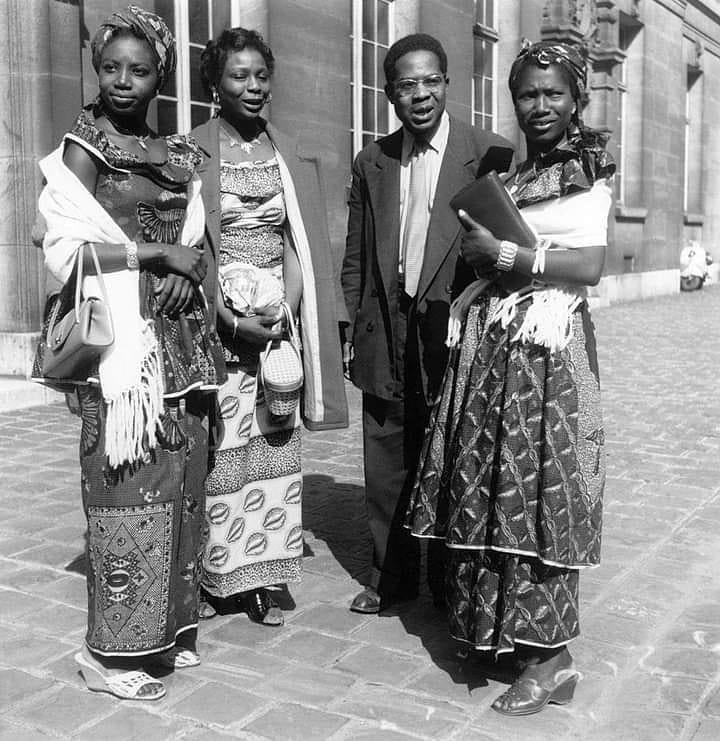

La revue « Présence Africaine5« , fondée en 1947 par Alioune Diop6, un étudiant sénégalais, est devenue une pierre angulaire dans la sphère intellectuelle francophone. Les diplômés africains qui ont choisi de rester en France se sont transformés en penseurs influents, tandis que ceux qui sont retournés dans leurs pays ont endossé des rôles politiques de premier plan. Parmi les initiatives marquantes issues de la ville des Lumières, « Présence Africaine » se distingue comme une publication de premier ordre et durable, éclairant la richesse et la complexité de l’histoire noire.

La revue, dès son premier numéro, a reçu le soutien de figures intellectuelles françaises emblématiques telles que Jean-Paul Sartre7, Albert Camus8 et André Gide9. Ces intellectuels ont joué un rôle clé dans la diffusion des idées et des revendications noires au sein de l’élite culturelle française. « Présence Africaine » a été conçue comme un forum pour tous ceux qui cherchent à contribuer à la définition de l’originalité africaine, unissant des voix de divers horizons, y compris des personnalités éminentes comme Aimé Césaire10, Paul Niger11, René Depestre12, Peter Abrahams13, Richard Wright14 et Léopold Sedar Senghor15.

Plus qu’une simple revue, « Présence Africaine » a élevé le combat pour la reconnaissance noire au rang de culture, facilitant un dialogue constructif avec la France et promouvant une vision humaniste où chaque culture trouve sa place et sa voix. Cette prise de conscience a non seulement éclairé les esprits au sein de la communauté noire mais a également poussé les contemporains blancs à reconnaître et à valoriser la richesse et l’humanité des cultures africaines et afro-descendantes. La revue a donc joué un rôle fondamental dans la remise en question du système colonial et dans la promotion d’une appréciation authentique de la diversité culturelle.

Présence Africaine : épicentre d’une pensée révolutionnaire et d’émancipation

« Présence Africaine » s’est imposée comme la référence incontournable de la littérature panafricaine, transformant en 1949 son aura en maison d’édition. Ce pivot a renforcé sa position en tant qu’alliée des intellectuels engagés, propageant une littérature considérée comme subversive pour l’époque. Cette période a été témoin d’une radicalisation des intellectuels noirs, qui, influencés par des courants de pensée comme le marxisme, ont adopté une posture plus critique, plus revendicative, et plus accusatrice face au colonialisme et à ses séquelles.

La revue et ses contributeurs ont joué un rôle crucial dans la transformation de la Négritude16 de concept intellectuel en force motrice de la lutte pour l’indépendance et le militantisme. Des figures emblématiques comme Cheikh Anta Diop17, avec ses recherches révolutionnaires sur l’Égypte Antique noire, ont été au cœur de cette transformation, alimentant une pensée plus critique et engagée.

Cependant, cette période a également été marquée par des controverses et des divisions, notamment autour de personnalités comme Léopold Sedar Senghor, confronté à des accusations de collusion avec le système colonial. Ces débats reflètent la complexité et la diversité des positions au sein de la communauté intellectuelle noire, oscillant entre collaboration, subversion, et lutte pour l’émancipation.

En somme, « Présence Africaine » et ses contributeurs ont non seulement façonné le paysage intellectuel de l’époque mais ont également jeté les bases d’une réflexion et d’une action en faveur de l’émancipation noire, offrant un précieux héritage de connaissance et d’engagement.

Découvrez plus de héros méconnus de l’Histoire Africaine

Votre voyage à travers l’histoire et la spiritualité africaines ne s’arrête pas ici. Sur Nofi.media, plongez plus profondément dans les récits inspirants de figures révolutionnaires, de mouvements spirituels puissants, et d’épopées culturelles qui ont façonné le continent africain et son peuple. De la résilience des royaumes anciens aux mouvements de libération moderne, chaque histoire est une fenêtre ouverte sur notre riche héritage.

Rejoignez-nous dans cette exploration continue et enrichissez votre compréhension de l’Afrique et de sa diaspora. Découvrez des articles, des analyses, et des récits qui célèbrent la force, la diversité, et la beauté de l’Afrique. Cliquez ici pour continuer votre voyage à travers l’histoire et la culture africaines.

Notes et références

« Histoire des organisations d’Etudiants africains en France (1900-1950)« , d’Amady Aly Dieng, éditions l’Harmattan.