En 1936, Jesse Owens ridiculise le mythe aryen sous les yeux d’Hitler à Berlin. Mais ce héros olympique dut affronter, chez lui, l’humiliation de la ségrégation.

Quand un homme défia un empire

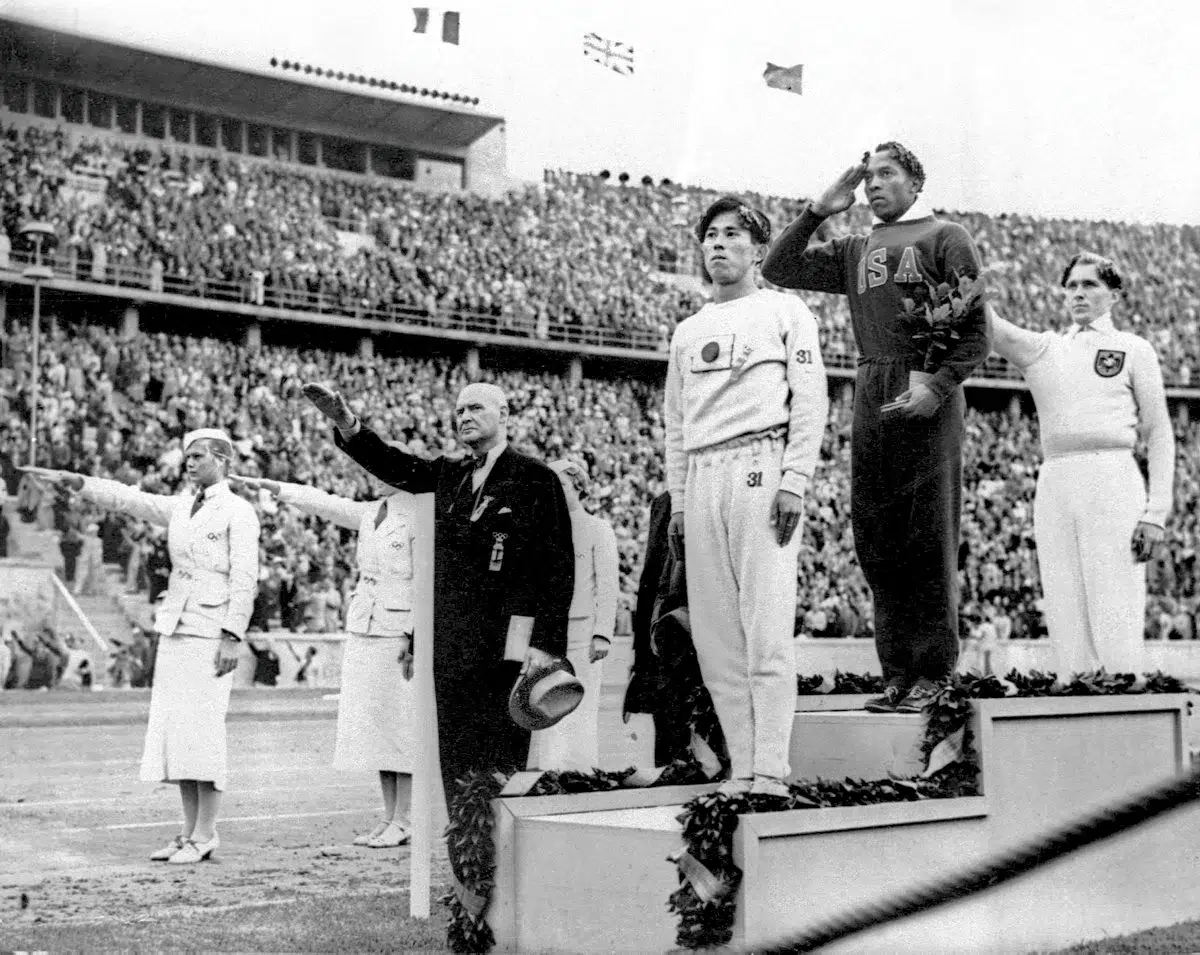

Berlin, été 1936. Dans le stade olympique drapé de croix gammées, Adolf Hitler entendait faire de ses Jeux une démonstration éclatante de la supériorité aryenne. Mais sur la piste brûlante, un fils de métayers noirs de l’Alabama s’apprête à pulvériser ce mythe forgé par la propagande. Jesse Owens, surnommé la “Buckeye Bullet”, sprinte comme si sa vie en dépendait. En quelques jours, il rafle quatre médailles d’or, devenant l’athlète le plus titré de ces Jeux.

Pour les foules du monde entier, il incarne un symbole lumineux : celui de la dignité noire humiliant, par la seule force de ses jambes, l’idéologie raciale la plus brutale du siècle. Mais derrière le triomphe, l’histoire cache une ironie tragique : adulé à Berlin, Owens restera méprisé dans son propre pays, encore prisonnier de la ségrégation.

Son destin raconte à la fois l’ascension d’un athlète hors norme et les contradictions d’une Amérique incapable, en 1936, d’honorer pleinement celui qui l’avait pourtant couvert de gloire.

D’un champ de coton à la Grande Migration

Jesse Owens naît le 12 septembre 1913 à Oakville, en Alabama. Petit-fils d’esclaves affranchis à peine deux générations plus tôt, il grandit dans une famille de métayers, ces paysans noirs condamnés à louer la terre contre une part de récolte. Le coton rythme les jours, la misère borne l’horizon. Très tôt, il apprend ce que signifie naître Noir dans le Sud profond : la pauvreté, la ségrégation, la précarité constante.

Comme des milliers d’Afro-Américains à la même époque, les Owens décident de prendre part à la Great Migration, ce vaste exode des Noirs du Sud vers les villes industrielles du Nord. Ils s’installent à Cleveland, dans l’Ohio, espérant échapper à la pauvreté rurale et trouver de meilleures perspectives. Là, dans les quartiers ouvriers, Jesse découvre un autre monde : celui de l’école publique et du sport.

Une anecdote célèbre illustre ce passage. Présenté en classe comme “J.C.” Owens, ses initiales, il est mal compris par son institutrice blanche qui l’inscrit sous le prénom de “Jesse”. L’erreur restera, comme si l’histoire s’était déjà chargée de le rebaptiser pour la légende.

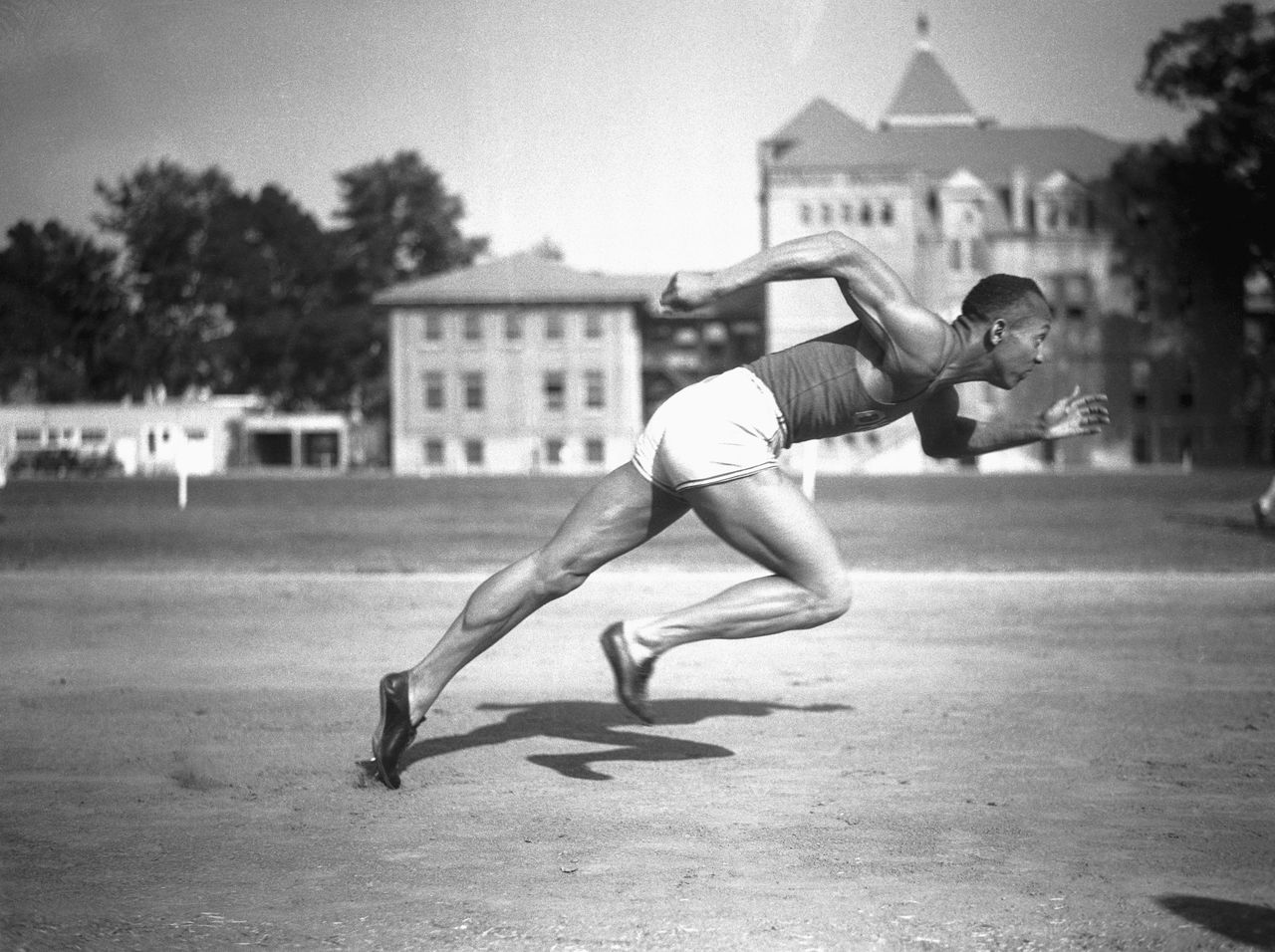

C’est à Cleveland également que son talent athlétique explose. À l’adolescence, il bat ses premiers records scolaires, attirant l’attention des entraîneurs. La piste devient son échappatoire, l’endroit où l’enfant d’Alabama, qui n’était voué qu’à la pauvreté et à l’oubli, se met à courir vers son destin.

Ohio State et la discipline du champion

À l’université d’Ohio State, Jesse Owens ne bénéficie pas de bourse sportive : il doit multiplier les petits boulots (serveur, placeur de parking, aide à domicile) pour payer ses études et son logement. Même champion en devenir, il reste un étudiant noir dans une Amérique ségréguée : il ne peut ni loger sur le campus, ni manger dans les mêmes cantines que ses camarades blancs.

C’est pourtant là que sa rencontre avec l’entraîneur Larry Snyder change son destin. Ancien pilote de chasse, rigoureux et visionnaire, Snyder impose à Owens un entraînement scientifique, mêlant discipline, préparation mentale et travail technique. Entre le coach exigeant et l’élève d’une concentration rare, une relation de confiance totale se noue.

Le 25 mai 1935, à Ann Arbor, Michigan, Owens entre définitivement dans l’histoire. En 45 minutes, il égale ou bat cinq records du monde : 100 yards, 220 yards, 220 yards haies, 220 mètres, et surtout le saut en longueur avec 8,13 m, record qui tiendra 25 ans. Blessé au dos quelques jours plus tôt, il réalise cette performance presque surhumainement, au bord de l’épuisement.

La presse américaine le surnomme alors la “Buckeye Bullet”, la balle de l’Ohio. Mais au-delà des titres, ce jour marque un basculement : Owens n’est plus seulement un jeune espoir, il est désormais un phénomène planétaire. Les Jeux de Berlin approchent, et Hitler, sans le savoir, va bientôt rencontrer son pire cauchemar.

L’épreuve des Jeux nazis

L’été 1936, Berlin se transforme en gigantesque vitrine de la propagande nazie. Hitler veut démontrer au monde la supériorité de la “race aryenne”. Dans le stade olympique flambant neuf, drapeaux à croix gammées et saluts fascistes composent une mise en scène soigneusement orchestrée.

Face à ce décor, un jeune Noir américain entre en piste. Jesse Owens n’est pas seulement un athlète : il devient malgré lui l’incarnation d’un affront idéologique. Pour Hitler, la défaite d’un “homme de couleur” serait naturelle ; sa victoire, une humiliation.

Dès les premières épreuves, Owens pulvérise ces certitudes. Il remporte l’or sur 100 mètres, franchit ensuite 8,06 m au saut en longueur ; aidé par l’encouragement inattendu de son rival allemand, Luz Long, qui lui donne un conseil technique. Ce geste chevaleresque, immortalisé par l’histoire, symbolise une amitié plus forte que la propagande. Puis viennent le 200 mètres et le relais 4×100 m, où il décroche sa quatrième médaille d’or.

En une semaine, Jesse Owens ridiculise le mythe de la supériorité aryenne : quatre victoires, quatre records olympiques. Les tribunes acclament, le monde entier s’incline.

La légende veut qu’Hitler ait quitté le stade pour ne pas lui serrer la main. Les historiens débattent encore : le Führer avait cessé de féliciter tous les vainqueurs dès le premier jour, sur recommandation du CIO. Mais qu’importe : l’image demeure, symbole d’un tyran incapable d’affronter la vérité incarnée par un homme qu’il voulait considérer comme inférieur.

À Berlin, Owens devient bien plus qu’un athlète : il est le démenti vivant de l’idéologie raciale nazie.

Gloire mondiale, mépris national

De Berlin à New York, Jesse Owens est porté en triomphe. Des foules l’acclament, les journaux titrent sur son exploit, et son nom résonne dans le monde entier. Mais dès son retour aux États-Unis, la réalité rattrape brutalement le héros.

À New York, il est fêté lors d’un banquet au prestigieux Waldorf Astoria. Mais ironie cruelle : il doit entrer par la porte de service, car l’hôtel n’admet pas les Noirs par l’entrée principale. Franklin D. Roosevelt, président des États-Unis, ne l’invite jamais à la Maison-Blanche, alors même qu’il représente la gloire nationale. Hitler l’avait ignoré ; son propre pays l’humilie.

Privé de statut professionnel (l’athlétisme est alors amateur) Owens doit multiplier les emplois précaires. Pour survivre, il accepte des exhibitions insolites, courant contre des chevaux ou des motos devant des foules avides de sensationnel. À ceux qui s’étonnent, il répond avec amertume :

« On ne mange pas des médailles d’or. »

L’homme qui avait incarné la dignité face au nazisme redevient aux États-Unis un Noir anonyme, prisonnier des discriminations. Sa gloire universelle se heurte à la ségrégation nationale. Ce contraste cruel souligne l’hypocrisie d’une Amérique qui, tout en s’enorgueillissant de ses champions, refusait de reconnaître pleinement leur humanité.

Engagements et reconversions

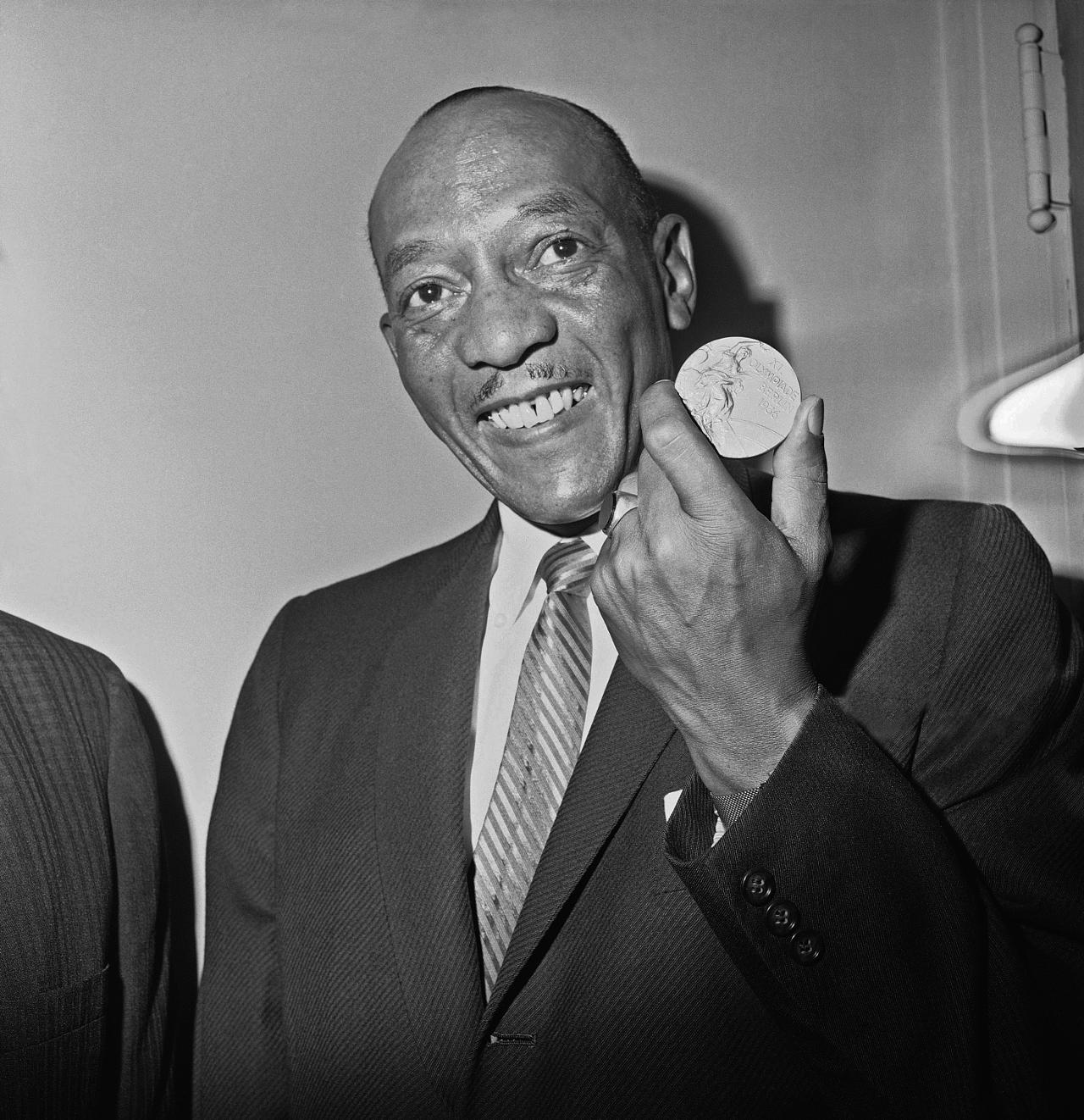

Après la gloire brisée et les années de survie, Jesse Owens parvient à se réinventer. Dans les années 1950, le président Dwight Eisenhower le nomme ambassadeur de bonne volonté. Owens sillonne alors le monde (Inde, Philippines, Afrique) prêchant l’effort, la discipline et l’égalité. Dans le contexte de la guerre froide, son image sert à contrer la propagande soviétique dénonçant le racisme américain.

Sur le plan politique, Owens se rapproche des Républicains, qu’il soutient publiquement, suscitant parfois la critique dans les milieux militants noirs. Dans les années 1960, il choque en condamnant le geste des poings levés de Tommie Smith et John Carlos aux Jeux de Mexico (1968). Selon lui, les athlètes ne devaient pas “mélanger sport et politique”. Mais la décennie suivante, conscient de la radicalisation des luttes, il nuance ses propos et reconnaît la légitimité des protestations.

Ces contradictions révèlent un homme prisonnier de son temps : symbole de dignité face au nazisme, il cherche ensuite à composer avec une Amérique ségréguée et hostile. Entre fidélité à l’“American dream” et solidarité avec ses frères noirs, Owens incarne une trajectoire faite de compromis douloureux.

Dernières années et mort

Dans ses dernières années, Jesse Owens vit toujours de conférences et de missions officielles. Figure respectée, il reste sollicité, mais son corps, épuisé par les années de privations et une vie de déplacements incessants, commence à faiblir. Grand fumeur, il développe un cancer du poumon.

En 1976, une lueur de reconnaissance tardive vient illuminer sa vieillesse : le président Gerald Ford lui remet la Médaille présidentielle de la Liberté, plus haute distinction civile américaine. En 1979, c’est le président Jimmy Carter qui lui rend hommage, saluant « l’homme qui fit honneur à son pays quand son pays ne l’honorait pas ».

Le 31 mars 1980, Jesse Owens s’éteint à Tucson, en Arizona, à 66 ans. L’Amérique lui organise des funérailles officielles, et son nom, jadis ignoré par les présidents, est désormais gravé dans le marbre de l’histoire nationale. Mais cette réhabilitation posthume souligne encore une fois l’amertume de son destin : célébré trop tard, reconnu après avoir été méprisé.

Owens n’a jamais cessé de croire à l’effort individuel, à la dignité humaine et à la puissance du sport pour unir les hommes. Mais il fut aussi l’incarnation tragique d’une contradiction américaine : héros face à Hitler, mais citoyen de seconde zone chez lui.

La légende et ses paradoxes

Jesse Owens reste à jamais le visage d’un instant suspendu : celui d’un jeune Noir américain pulvérisant, sous les yeux d’Hitler, le mythe de la supériorité aryenne. Ses quatre médailles d’or de Berlin 1936 ne furent pas seulement des victoires sportives ; elles furent des coups portés à une idéologie meurtrière.

Mais derrière la gloire, Owens incarne aussi la douloureuse vérité de son pays. Héros universel en Allemagne nazie, il fut méprisé en Amérique ségréguée. Son parcours révèle l’hypocrisie d’une démocratie qui célébrait la liberté à l’étranger tout en refusant l’égalité à l’intérieur de ses frontières.

Symbole d’humilité, d’effort et de dignité, Owens est devenu une référence pour les générations suivantes : des athlètes noirs qui ont levé le poing à Mexico en 1968 aux sportifs d’aujourd’hui dénonçant les violences policières. Mais il reste aussi un homme de compromis, parfois critiqué pour son refus initial de mêler sport et politique.

Sa légende tient justement dans ces contradictions. Owens fut à la fois le démenti vivant du racisme nazi et le miroir des injustices américaines. Et s’il n’a pas changé seul le cours de l’histoire, il a prouvé que, parfois, une foulée suffit à ébranler un empire.

Notes et références

- Baker, William J. Jesse Owens: An American Life. New York: Free Press, 1986.

- Schaap, Jeremy. Triumph: The Untold Story of Jesse Owens and Hitler’s Olympics. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2007.

- Wiggins, David K. Glory Bound: Black Athletes in a White America. Syracuse University Press, 1997.

- Guttmann, Allen. The Olympics: A History of the Modern Games. Urbana: University of Illinois Press, 2002.

- Krüger, Arnd, et William Murray (dir.). The Nazi Olympics: Sport, Politics, and Appeasement in the 1930s. Urbana: University of Illinois Press, 2003.

- Wiggins, David K., et Patrick B. Miller (dir.). The Unlevel Playing Field: A Documentary History of the African American Experience in Sport. Urbana: University of Illinois Press, 2003.

- Hilton, Christopher. Hitler’s Olympics: The Story of the 1936 Nazi Games. Stroud: Sutton Publishing, 2006.

- UNESCO, Sport, Racism and Discrimination: A Historical Perspective. Rapports en ligne.