En 1790, quatre Maures libres de Caroline du Sud obtiennent une décision juridique inédite : le Moors Sundry Act. À la croisée des traités internationaux et des lois raciales locales, cet épisode oublié révèle les contradictions de l’Amérique naissante entre esclavage, citoyenneté et diplomatie atlantique.

À la fin du XVIIIe siècle, les jeunes États-Unis d’Amérique sont encore un laboratoire politique en formation. La Déclaration d’indépendance a proclamé l’égalité des hommes, mais cette promesse demeure fracturée par l’existence de l’esclavage et la condition des populations africaines et afrodescendantes. Dans ce contexte paradoxal, un épisode méconnu s’est produit en Caroline du Sud : l’affaire des « Free Moors », qui aboutit au Moors Sundry Act of 1790. Cet acte, fruit d’une pétition et d’une interprétation juridique singulière, permit de distinguer le sort de certains sujets marocains libres de celui des Noirs réduits en esclavage.

Nofi propose une plongée exhaustive dans cet événement, entre géopolitique atlantique, histoire du droit et mémoire diasporique, afin de comprendre ce qu’il révèle des contradictions fondatrices des États-Unis.

Contexte géopolitique et historique du XVIIIe siècle

Le XVIIIe siècle est marqué par l’effritement progressif des empires européens et la naissance de nouvelles puissances. Parmi elles, les États-Unis, proclamés indépendants en 1776, cherchent à se faire reconnaître sur la scène internationale. Dans ce jeu diplomatique, le Maroc joue un rôle inattendu mais décisif.

En 1777, le sultan Mohammed ben Abdallah (1710-1790) est le premier souverain à reconnaître officiellement l’indépendance américaine. Quelques années plus tard, en 1786, est signé le Moroccan–American Treaty of Friendship, un des plus anciens traités toujours en vigueur entre les États-Unis et un autre État. Ce texte plaçait le Maroc et les États-Unis dans un rapport d’alliance et de commerce, garantissant notamment que les sujets marocains ne seraient pas réduits en esclavage dans les territoires américains.

Or, dans le même temps, la Caroline du Sud s’enfonçait dans une économie esclavagiste brutale. Le Negro Act of 1740, adopté après une grande révolte servile, organisait le contrôle absolu des esclaves africains et de leurs descendants. Toute personne considérée comme « Negro » tombait sous le coup de cette législation, qui régissait leur mobilité, leur travail, leurs châtiments et leur impossibilité à bénéficier de droits civiques.

C’est dans cet entre-deux, entre un traité d’amitié international et une législation racialisée locale, que se situe l’affaire des « Free Moors ».

La pétition des Free Moors (janvier 1790)

Le 20 janvier 1790, quatre hommes résidant en Caroline du Sud (Francis, Daniel, Hammond et Samuel) adressèrent une pétition à la Chambre des représentants de l’État. Ils se présentaient comme des sujets libres du sultan du Maroc, accompagnés de leurs épouses Fatima, Flora, Sarah et Clarinda.

Leur récit est édifiant. Quelques années plus tôt, expliquaient-ils, ils avaient combattu pour défendre leur pays et furent faits prisonniers de guerre par un roi africain. Cédés à un certain capitaine Clark, celui-ci leur promit qu’ils seraient rachetés par l’ambassadeur marocain en Angleterre et restitués à leur patrie. En réalité, ils furent trompés : transportés en Caroline du Sud, ils furent vendus comme esclaves, en violation directe du traité conclu entre leur souverain et les États-Unis.

Par un travail acharné et d’innombrables sacrifices, ils avaient réussi à racheter leur liberté auprès de leurs maîtres. Mais leur situation demeurait fragile : les lois locales les assimilaient aux Noirs et aux esclaves. S’ils commettaient une faute, ils risquaient d’être jugés non comme des hommes libres, mais sous le régime du Negro Act.

Leur requête était simple et redoutablement stratégique : ils demandaient à être reconnus comme des sujets alliés d’un prince ami des États-Unis, et donc de bénéficier d’un traitement juridique équivalent à celui des citoyens, en échappant aux lois régissant les esclaves.

Les débats à l’Assemblée de Caroline du Sud

La pétition fut immédiatement transmise à une commission composée de trois figures majeures :

- John Faucheraud Grimké, juge réputé pour sa rigueur juridique ;

- Charles Cotesworth Pinckney, général et diplomate, futur signataire de la Constitution américaine ;

- Edward Rutledge, ancien signataire de la Déclaration d’indépendance.

Le même jour, Edward Rutledge présenta le rapport de la commission devant la Chambre. Le texte fut sans équivoque :

« Ils [les pétitionnaires] sont d’avis qu’aucune loi de cet État ne peut, dans sa construction ou son application, s’appliquer à eux, et que les personnes qui étaient sujets de l’empereur du Maroc, étant libres dans cet État, ne sont pas justiciables de la loi destinée au meilleur ordre et gouvernement des Nègres et autres esclaves. »

En d’autres termes, l’Assemblée de Caroline du Sud reconnut que les Free Moors n’étaient pas soumis au Negro Act. Cette décision, publiée dans les gazettes de Charleston les jours suivants, eut valeur de précédent juridique.

Portée juridique et politique du Moors Sundry Act

À court terme, l’acte permit aux pétitionnaires de sécuriser leur statut. Ils échappaient désormais au spectre constant d’être jugés comme des esclaves et pouvaient revendiquer une place juridique distincte.

Mais au-delà de ce cas particulier, la portée de l’acte fut largement symbolique. En reconnaissant que des « Maures » pouvaient être libres et distincts des « Negroes », la Caroline du Sud introduisait une différenciation raciale et juridique complexe. Les catégories ne reposaient pas seulement sur la couleur de peau, mais sur l’appartenance nationale et diplomatique.

Ce raisonnement trouva un écho dans la Naturalization Act de 1790, votée au niveau fédéral la même année. Cette loi réservait la citoyenneté américaine aux « personnes libres de race blanche », excluant de facto les Noirs, les Amérindiens et d’autres populations non européennes. Pourtant, les Free Moors, bien que noirs de peau, échappaient à ce carcan par le biais de leur appartenance diplomatique au Maroc.

Cette tension entre droit des traités internationaux et législations raciales locales mettait en lumière une contradiction fondamentale : la République américaine se voulait fondée sur le droit et l’égalité, mais elle construisait déjà une citoyenneté hiérarchisée et racialisée.

Débats historiographiques et enjeux mémoriels

L’affaire des Free Moors a suscité de nombreux débats chez les historiens. Certains y voient un simple cas d’exception, motivé par la nécessité de respecter un traité avec un État étranger. D’autres y discernent une brèche dans l’édifice juridique de la ségrégation raciale, révélant que la couleur de peau ne suffisait pas toujours à déterminer le statut.

La terminologie elle-même a fait l’objet de discussions. Le terme « Moor » désignait traditionnellement les populations musulmanes d’Afrique du Nord, mais pouvait aussi, dans l’imaginaire colonial, englober plus largement des Africains d’origine islamisée. Dans le cas des pétitionnaires de Caroline du Sud, il permit une distinction fondamentale : ils n’étaient pas assimilés à des « Negroes », terme chargé de connotations serviles.

Au XXe siècle, cette affaire fut récupérée par certains mouvements afro-américains, notamment par des groupes revendiquant une identité « maure » comme alternative à l’identité imposée de « Noir américain ». Le Moors Sundry Act devint alors un symbole d’une reconnaissance précoce de droits spécifiques.

Des parallèles existent avec d’autres communautés singulières des États-Unis : les Delaware Moors ou encore les « Turks » de Caroline du Sud, groupes aux origines mélangées qui cherchèrent à s’extraire de la catégorisation raciale stricte.

Héritage et actualité

L’affaire des Free Moors demeure peu connue dans le grand récit national américain. Pourtant, elle éclaire plusieurs dimensions fondamentales :

- La mémoire afro-américaine : pour les descendants de populations réduites en esclavage, l’histoire des Free Moors rappelle qu’il exista des interstices, des exceptions juridiques, qui complexifient le récit linéaire de l’oppression.

- La citoyenneté et l’identité : à l’heure où les débats sur l’immigration et les droits civiques continuent de secouer les États-Unis, l’affaire souligne combien la citoyenneté américaine a été pensée dès l’origine dans une logique d’exclusion raciale.

- La dimension transatlantique : le Moors Sundry Act rappelle l’imbrication profonde des histoires africaines, européennes et américaines. La captivité des pétitionnaires, leur parcours de rachat, leur recours aux traités diplomatiques, tout cela illustre la mondialisation précoce des destins africains.

Le Moors Sundry Act of 1790 ne fut ni une révolution, ni une abolition. Il ne concernait qu’un petit groupe de personnes, et son effet immédiat fut limité. Mais il incarne un moment charnière où les contradictions américaines apparaissent au grand jour.

D’un côté, une République qui proclame la liberté et l’égalité ; de l’autre, une société qui légifère pour maintenir en servitude la majorité des Africains et de leurs descendants. Entre les deux, une faille juridique, exploitée par des individus déterminés à faire valoir leur dignité et leurs droits.

En ce sens, l’affaire des Free Moors constitue un jalon oublié mais révélateur. Elle nous rappelle que l’histoire afro-atlantique n’est pas seulement une succession d’oppressions subies, mais aussi une série de combats, de stratégies et de victoires partielles. Le Moors Sundry Act fut l’une d’elles, éclairant de sa lumière fragile mais tenace le long chemin vers l’égalité.

Sources

- Journals of the House of Representatives of South Carolina, 1789–1790, (Éd. Michael Stevens & Christine Allen, University of South Carolina Press, 1984).

- Charleston City Gazette (28 janvier 1790) et Charleston State Gazette of South Carolina (1er et 4 février 1790).

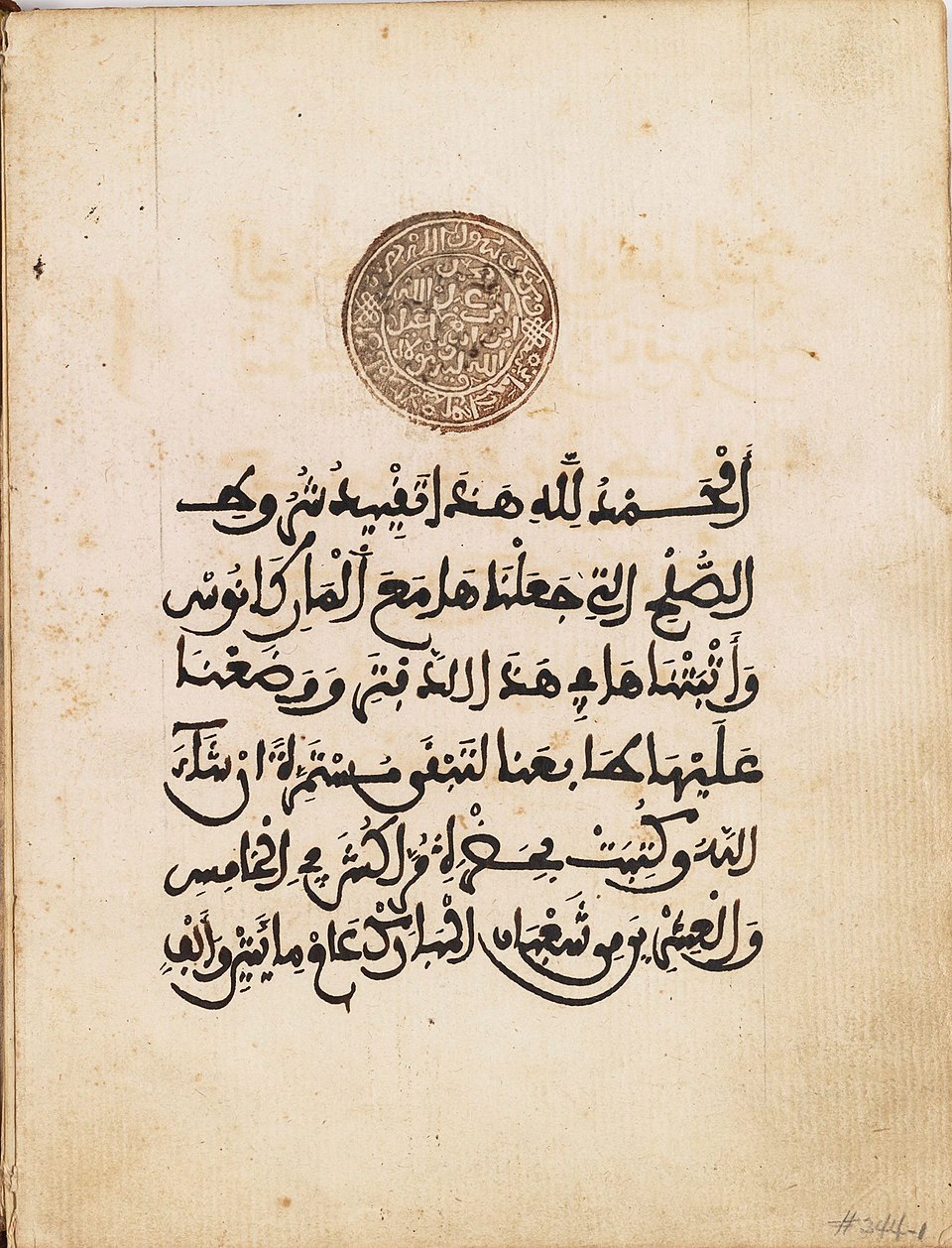

- The Petition of the Free Moors of South Carolina (copie conservée dans les Thomas Worth Glover Papers, South Caroliniana Library, USC).

- Michael A. Gomez, Black Crescent: The Experience and Legacy of African Muslims in the Americas (Cambridge University Press, 2005).

- Sylviane Diouf, Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas (NYU Press, 1998).

- Matthew Pratt Guterl, American Mediterranean: Southern Slaveholders in the Age of Emancipation (Harvard University Press, 2008).

- State of South Carolina Department of Archives and History (SCDAH).

- SCIWAY3.net – “The Petition of the Free Moors of South Carolina”

- Wikipedia (Moors Sundry Act of 1790)