Le 8 octobre 1820, dans une église de Milot, le roi Henri Ier d’Haïti se tire une balle dans le cœur. Derrière le mythe d’un souverain déchu, c’est une page fondatrice de l’histoire postcoloniale mondiale qui se referme. Haïti, première république noire née d’une révolution d’esclaves, a eu son roi. Et ce roi, Henri Christophe, aura tenté de faire tenir debout un royaume impossible.

Une date, un geste, une légende (8 octobre 1820)

Il est un moment où le politique devient drame, et où le pouvoir, pour ne pas être renversé, choisit de tomber seul. Le 8 octobre 1820, dans la fraîcheur matinale d’une église bâtie par ses propres ordres, Henri Christophe, roi autoproclamé du Nord d’Haïti, met fin à ses jours d’un geste net, silencieux, presque cérémoniel. Une balle, dit-on, d’argent. Un projectile qui ne tue pas seulement un homme, mais une idée.

Depuis des semaines déjà, son pouvoir ne tient plus que par la peur et le souvenir d’une grandeur en ruines. Paralysé par une attaque d’apoplexie depuis août, le souverain ne peut plus marcher, à peine parle-t-il. Ses soldats désertent, les campagnes se soulèvent, les villes tombent. À Cap-Haïtien, fleuron de son royaume, la foule ne crie plus “Vive le roi” mais “À bas Christophe”.

Le palais Sans Souci, à Milot, qu’il avait voulu comme un Versailles tropical, n’est plus qu’un décor vide aux résonances tragiques. Henri n’est plus le monarque bâtisseur ni le souverain absolu, il est devenu un spectre, une silhouette maladroite portée par deux serviteurs. Il ne reste de lui que la fonction d’un roi sans royaume. La légende, pourtant, ne le quitte pas : on raconte qu’il aurait chargé son pistolet d’une balle d’argent, ultime rituel d’un pouvoir qui se voulait thaumaturgique, sacré, invincible. En frappant son propre cœur, il scelle une vision politique du monde ; celle d’un ordre post-esclavagiste qui, pour exister, devait s’inventer un roi noir.

Ce geste, ce 8 octobre, n’est ni une fuite ni une faiblesse. C’est un acte de souveraineté au bord du gouffre. Le choix de l’église (son église) n’est pas anodin : là où l’on prie pour la vie éternelle, il choisit la mort comme dernier mot politique. Le roi, trahi, affaibli, se fait martyr de sa propre utopie. L’histoire s’arrête, non pas dans un champ de bataille, mais dans la pénombre d’un sanctuaire.

Commencer ici, c’est refuser la linéarité du récit. Le 8 octobre 1820 n’est pas la fin, c’est le nœud : toutes les contradictions de son règne (le faste et la violence, la noblesse noire et le caporalisme agraire, la modernité institutionnelle et le despotisme militaire) convergent vers cet instant. Un roi noir qui se tue en Haïti, moins de vingt ans après l’abolition de l’esclavage, c’est un monde qui meurt avec lui. Celui qu’il rêvait de bâtir contre l’ordre colonial, contre la République blanche, contre l’Histoire.

D’esclave à roi : l’ascension fulgurante d’Henri Christophe

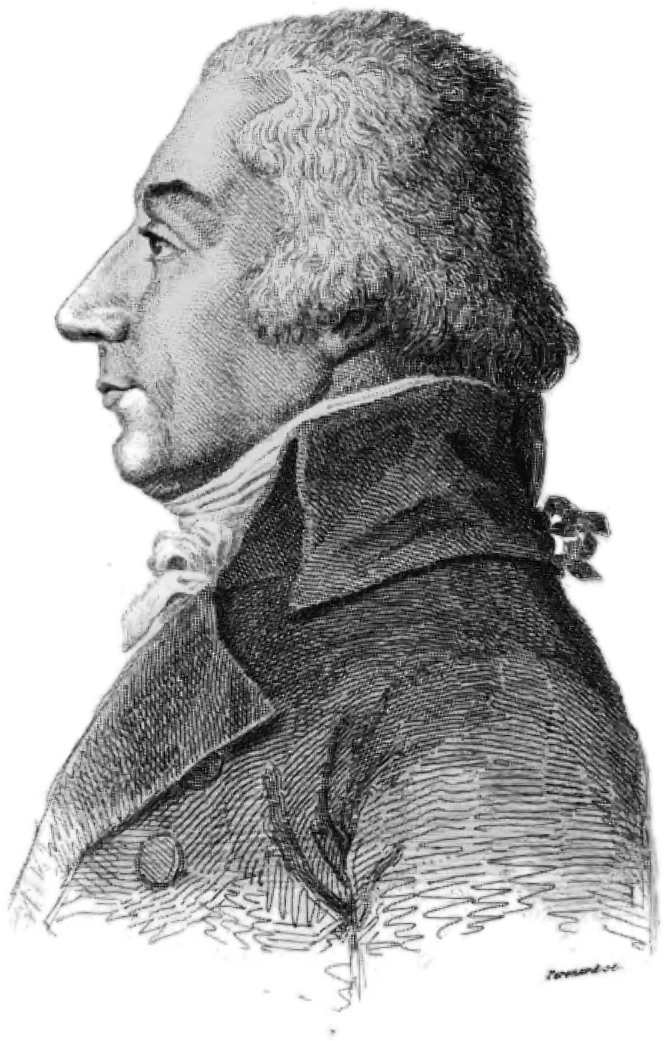

Richard Evans, Portrait of Henri Christophe, King of Haiti, Collection, Haitian National Pantheon Museum (1816).

Avant d’être roi, Henri Christophe fut tambour. Ce détail, longtemps négligé par les historiens, est pourtant essentiel : il donne le rythme avant de donner des ordres. Il est né (peut-être) à Grenade, ou sur l’île de Saint-Christophe, vers 1767. Les archives hésitent, les biographes spéculent, mais tous s’accordent sur un point : il fut esclave, puis affranchi. Il travailla comme maçon, marin, serveur, dirigea même un hôtel au Cap-Français ; il sut très tôt que pour s’imposer, il fallait se rendre indispensable.

Mais l’histoire de Christophe épouse vite celle du fracas révolutionnaire. En 1791, alors que l’ordre colonial commence à vaciller, il entre dans la tourmente. Il rejoint les troupes de Toussaint Louverture, dont il devient lieutenant, puis celles de Dessalines, aux côtés de qui il combat avec une rigueur qui frôle parfois la férocité. Il monte, vite, à force de talent militaire, d’opiniâtreté ; et d’ambition. En 1804, Haïti proclame son indépendance, et Christophe est déjà un général en chef. Lorsque Dessalines se fait empereur sous le nom de Jacques Ier, c’est Christophe qu’il envoie porter le fer jusqu’à Saint-Domingue, qu’il charge d’exécutions et de représailles. La liberté se construit dans le sang, et Christophe, à ce moment, en accepte le prix.

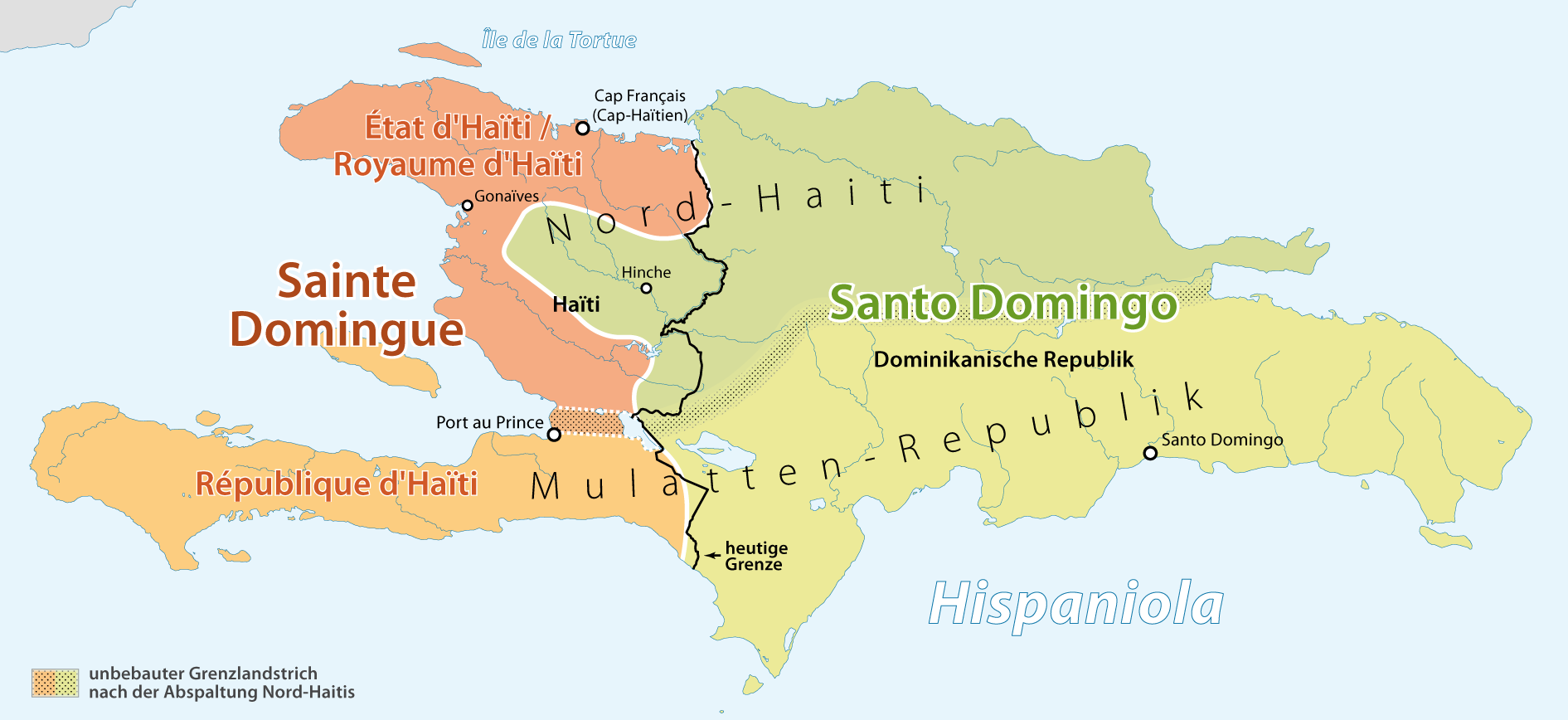

Mais le rêve impérial s’effondre dans une embuscade : Dessalines est assassiné en 1806, au Pont-Rouge. Le vide du pouvoir révèle alors les fractures d’un peuple libre mais divisé. Deux figures émergent : Christophe au Nord, militaire autoritaire, défenseur de l’ordre, et Pétion au Sud, avocat d’une république plus libérale, foncièrement méfiante envers les ambitions monarchiques. Deux Haïti : l’une couronnée, l’autre républicaine.

C’est dans ce chaos que Christophe se réinvente une légitimité monarchique. Déjà président du Nord, il franchit le pas décisif le 28 mars 1811 : il se proclame roi d’Haïti, sous le nom d’Henri Ier, et se fait couronner en grande pompe le 2 juin à la cathédrale du Cap-Haïtien, comme un écho tropical aux fastes napoléoniens. Il ne se contente pas de prendre la couronne, il la fabrique : ses armoiries, ses ordres de chevalerie, sa noblesse. Quatre princes, huit ducs, des comtes et des barons noirs. L’Ancien Régime, réinventé à l’envers.

Et pourtant, il ne s’agit pas d’un simple mimétisme. Henri Ier croit au pouvoir comme performance politique. Le faste, les titres, l’étiquette : tout cela est une réponse à l’humiliation de l’esclavage. Il veut que les anciens esclaves aient des châteaux, des devises héraldiques, des galons dorés ; et non plus des chaînes.

Cette montée au trône, d’un tambour devenu roi, n’est donc pas seulement un destin exceptionnel. Elle interroge une époque : celle où les héritiers d’un système brutal cherchent à créer un monde où la souveraineté noire aurait enfin droit de cité.

Un royaume contre-nature ? La tentative monarchique dans une république noire

À première vue, cela paraît presque absurde. Une monarchie noire, née des cendres d’une révolution d’esclaves, dans un monde façonné par l’abolition, les Lumières, la République. Et pourtant, Henri Christophe le fit. Il ne se contenta pas d’un pouvoir militaire : il voulut en faire un pouvoir monarchique, sacré, héréditaire. Il voulut écrire l’Histoire sur des pierres.

Le pouvoir, chez lui, s’érige ; littéralement. Le Palais Sans Souci, construit à Milot, trône tel un Versailles tropical, entouré de chapelles, casernes, académies, imprimeries. Non loin, la Citadelle La Ferrière, posée sur un sommet comme un défi aux canons du monde, armées de 200 pièces pointées vers la mer, face aux fantômes de la France coloniale. Ce n’est pas un caprice architectural : c’est un dispositif de souveraineté. L’espace construit le pouvoir. Le roi règne depuis la hauteur, lointain mais visible.

Mais cette monarchie, pour tenir, devait inventer ses codes. En 1812, Henri promulgue le « Code Henry« ; un ensemble de lois à la fois autoritaires et éducatives. Il y codifie l’administration, impose l’ordre moral, et surtout l’obéissance agraire. Le travail de la terre, organisé à la manière militaire, devient la colonne vertébrale du royaume. Le système est baptisé caporalisme agraire : un encadrement rigide des cultivateurs, une résurgence du travail forcé maquillé en devoir civique. Pour nourrir l’État, il fallait des plantations. Pour les faire produire, des bras. Pour contrôler les bras, des sanctions.

L’ordre social, quant à lui, est légitimé par la création d’une noblesse noire héréditaire. Par décret du 5 avril 1811, le roi distribue titres et terres : ducs, barons, comtes, chevaliers… Des majorats sont instaurés, sur le modèle britannique, mais l’imaginaire reste napoléonien. Ici pas de marquis ni de vicomtes : c’est une noblesse sans lignage ancien, fabriquée pour un État nouveau, où l’on est noble par mérite… ou par fidélité. Le pouvoir devient spectacle, hiérarchie, costume.

Mais si Henri Ier regarde du côté de Napoléon, il tend aussi l’oreille vers Londres. En quête de reconnaissance, il envoie Jean-Gabriel Peltier, journaliste contre-révolutionnaire, négocier avec le roi George III. Il n’obtiendra jamais une reconnaissance formelle, mais les Anglais, pragmatiques, acceptent de commercer. Cela suffit à consolider le mythe d’une monarchie noire alignée sur l’Europe ; même si elle reste douloureusement seule dans la Caraïbe.

Ce royaume, en réalité, repose sur une idée politique simple et vertigineuse : rétablir l’ordre, assurer la prospérité, faire entrer le peuple noir dans la dignité par l’instruction et la grandeur. Mais le prix est lourd. La liberté individuelle (si chèrement acquise par les révoltés de 1791) y est bridée, encadrée, parfois niée. L’émancipation devient discipline. L’autorité royale, armée d’un Code, d’une noblesse, d’une architecture de pierre, écrase lentement le souffle révolutionnaire.

Peut-être fallait-il cela, pensait-il, pour que l’Histoire prenne au sérieux un roi noir.

L’autre Haïti : guerre froide intérieure avec la République du Sud

Deux Haïti, une seule île. Et pourtant, entre ces deux mondes, un mur plus haut qu’une frontière : une guerre idéologique. D’un côté, Henri Ier, roi du Nord, bâtisseur d’un État vertical, discipliné, fondé sur l’ordre, la hiérarchie et la grandeur monarchique. De l’autre, Alexandre Pétion, président du Sud, figure d’un républicanisme créole, allié des élites urbaines, promoteur d’une démocratie élusive, mais séduisante. Entre les deux, pas de batailles décisives, mais une guerre froide avant la lettre.

Le clivage ne se réduit pas à une querelle de personnes : il touche à la définition même de l’après-esclavage. Pour Pétion et son successeur Jean-Pierre Boyer, la République offre l’alibi d’une participation politique, même limitée. Pour Christophe, la monarchie seule peut garantir la stabilité ; car la liberté désordonnée, il le sait, n’est qu’un autre nom pour le chaos.

Le boycott est total. Aucun commerce officiel, aucune ambassade. Chaque camp refuse de reconnaître l’autre. Pourtant, les armes ne tonnent presque jamais ; et c’est là toute la subtilité du conflit. Les espions du Sud infiltrent les villes du Nord, les pamphlets républicains circulent dans les marchés, les orateurs sudistes organisent des prêches enflammés contre la tyrannie monarchique. On ne franchit pas la frontière avec des sabres, mais avec des idées.

Christophe, en retour, dénonce la « fausse démocratie » du Sud, où le président Pétion s’est proclamé président à vie, sans consulter personne. Il accuse ses ennemis de déguiser leur despotisme sous les atours républicains, tandis que lui, du haut de ses palais, se veut le garant d’un ordre souverain et assumé. Mais au fil des années, sa posture se raidit, son isolement se creuse. La monarchie s’entoure de murailles, le pouvoir devient paranoïaque.

La République du Sud, elle, joue la patience et la ruse. Boyer, successeur de Pétion en 1818, envoie ses agents agiter les campagnes du Nord, provoquant mutineries, grèves de paysans, désertions. Il infiltre plus qu’il ne combat. Et peu à peu, le Nord se fissure : la propagande républicaine, relayée dans les champs et les casernes, érode la loyauté des officiers. La guerre est psychologique, et elle est en train d’être perdue par le roi.

Car l’idée circule, plus vite que les troupes : celle qu’un autre pouvoir est possible, qu’un roi noir n’est pas forcément le seul horizon de la liberté. Le rêve monarchique de Christophe se heurte alors à la réalité insidieuse d’une population qui n’a pas oublié ce pour quoi elle s’est battue en 1791 : non pas l’ordre, mais la liberté.

Automne 1820 : révolution et désintégration

À la fin de l’été 1820, le corps du roi se brise comme son royaume. En août, Henri Ier est frappé d’une crise d’apoplexie qui le laisse à demi paralysé. L’homme de fer, celui qui commandait à ses généraux d’une voix tonnante, ne peut plus lever la main ni marcher sans aide. Dans les cours du Palais Sans Souci, les rumeurs circulent plus vite que les ordres : le roi est malade, le roi est fini. Le corps du souverain devient le symptôme du pouvoir chancelant ; comme si la chair trahissait désormais la fatigue d’un régime bâti sur la tension, la peur et la dévotion.

Pendant que le roi décline, le pays s’agite. Les récoltes sont mauvaises, les impôts s’alourdissent, la discipline agraire oppresse ceux qui croyaient être devenus libres. Dans les campagnes, la colère monte ; dans les garnisons, les officiers murmurent. Les nobles du royaume, jadis si empressés à se parer de titres, refusent d’obéir. Les soldats désertent, les intendants détournent les taxes, les villages se rallient au Sud. Le pouvoir du roi, jadis centralisé, se délite par en bas. Ce n’est plus une insurrection : c’est une désagrégation.

En septembre, la révolte éclate à Cap-Haïtien, la ville la plus riche du royaume. Ce n’est plus une rumeur, c’est une révolution. Les troupes refusent d’attaquer, les fonctionnaires prennent la fuite, les cloches sonnent pour les insurgés. À Milot, le roi demeure cloîtré dans son palais, immobile, spectateur impuissant d’un monde qu’il avait voulu ordonner jusqu’à l’excès. Ce qu’il voit tomber, ce n’est pas seulement son trône, mais l’idée même d’un ordre noir monarchique ; cette architecture mentale qui devait prouver à l’Europe que les anciens esclaves pouvaient être plus disciplinés qu’elle.

Le 7 octobre, tout s’effondre. Abandonné de ses proches, privé de sa garde, Henri Ier fait venir ses prêtres. Dans l’église qu’il a fait construire, il assiste à la messe du matin. On dit qu’il porte encore son uniforme, que ses mains tremblent à peine. Puis, en silence, il prend un pistolet et se tire une balle en argent dans le cœur. Un dernier geste de souveraineté, ou peut-être la signature tragique d’un homme qui refusait d’être défait par d’autres.

Le lendemain, les insurgés prennent le Palais Sans Souci. Dix jours plus tard, le jeune Victor-Henry, proclamé roi sous le nom d’Henri II, est pendu. Le 20 octobre, Jean-Pierre Boyer marche sur Milot : la monarchie s’efface, la République se réunifie. Mais l’Histoire, elle, garde la trace d’un instant suspendu ; celui où, dans un royaume noir né d’une révolution d’esclaves, le roi s’est tué pour ne pas redevenir sujet.

Était-ce une capitulation tragique ou un acte de souveraineté ultime ? L’ambiguïté demeure. En se donnant la mort, Henri Christophe achève son œuvre : il se fait roi jusqu’au bout, maître de sa fin, refusant d’être détrôné par quiconque. Mais dans ce geste aussi, se cache l’échec d’un rêve trop haut pour tenir debout : celui d’un ordre sans liberté, d’une grandeur sans consentement.

Épilogue dynastique et politique

Dix jours. C’est le temps qu’il faut à l’Histoire pour effacer une dynastie. Le 18 octobre 1820, le jeune Victor-Henry, fils d’Henri Christophe, est arrêté puis pendu par les insurgés. Il n’a que seize ans. On dit qu’il portait encore les insignes royaux, qu’il croyait, naïvement, pouvoir restaurer la gloire de son père. Sa mort clôt la monarchie haïtienne ; une royauté née sans lignée, et morte sans héritier.

La reine Marie-Louise Coidavid, elle, s’exile avec ses filles. On la voit quitter discrètement le port du Cap, sous escorte, pour rejoindre l’Italie. Loin de Milot, loin du palais Sans Souci désormais dévasté, elle vit ses dernières années dans un silence digne. En elle s’éteint la seule tentative d’une dynastie noire dans le Nouveau Monde. Le rêve monarchique, fragile et flamboyant, s’est dissous dans la poussière des révoltes et la rancune des vaincus.

Le 20 octobre, l’homme du Sud, Jean-Pierre Boyer, entre à Milot. Ce n’est pas une victoire triomphale, mais une procession administrative. Il proclame la réunification d’Haïti, effaçant d’un trait de plume le royaume du Nord. Pour la première fois depuis 1806, l’île retrouve une unité politique. Mais c’est une unité de surface, car sous le vernis républicain, le pouvoir reste autoritaire. Boyer, héritier de Pétion, président à vie, gouverne par décrets ; il centralise, contrôle, surveille. La République triomphe, certes ; mais c’est une république sans peuple.

Ainsi se referme le cycle commencé avec l’indépendance : une révolution née de l’esclavage qui, vingt ans plus tard, se heurte à son propre paradoxe. En abolissant le maître, Haïti n’a pas su abolir la figure du maître. L’autorité a changé de visage, non de nature. L’idéalisme du Sud a rencontré la rigidité du Nord, et des deux, il ne reste qu’un État fatigué, cherchant dans l’ordre la preuve de sa survie.

Le royaume d’Henri Ier, en disparaissant, laisse pourtant une empreinte durable. Dans la pierre de la Citadelle La Ferrière, dans les ruines du Palais Sans Souci, dans la mémoire d’un peuple, demeure cette interrogation : que signifie régner après avoir été esclave ? Christophe y répondit par le faste, Boyer par la loi. Aucun des deux n’y trouva la paix.

La dernière leçon du roi Christophe

Le 8 octobre 1820 n’est pas une simple date de mort. C’est un miroir tendu à toutes les révolutions qui ont cru pouvoir s’achever dans l’ordre. Ce jour-là, à Milot, s’effondre non seulement un royaume, mais une tentative d’inventer une forme politique neuve, arrachée au vieux monde, et pourtant prisonnière de ses formes. Henri Christophe s’était fait roi pour démontrer que les anciens esclaves pouvaient se gouverner eux-mêmes, bâtir, légiférer, instruire ; et tenir tête à l’Europe. Mais en érigeant un trône, il a reconstruit le symbole même qu’il prétendait détruire.

La tragédie d’Haïti, en ce début de XIXᵉ siècle, est celle d’un peuple libre cherchant encore les gestes de la liberté. Christophe a incarné ce paradoxe avec une intensité presque surhumaine : vouloir fonder un monde nouveau avec les matériaux de l’ancien. Le roi noir, couronné à la manière napoléonienne, dictant des lois féodales sur une terre d’affranchis, reste le paradoxe fondateur d’un pays qui voulait régner sans se soumettre, s’émanciper sans se désordonner.

Ainsi, le 8 octobre ne signe pas seulement une fin : il laisse ouverte une question lancinante, qui traverse toute l’histoire postcoloniale. Comment gouverner après l’esclavage, sans retomber dans la violence ou dans l’imitation des anciens maîtres ? Comment construire une autorité qui ne soit pas un retour du fouet, ni une abdication du pouvoir ? Christophe s’est fait roi pour conjurer cette impasse, pour prouver qu’un ordre noir pouvait exister face au monde blanc. L’Histoire, cruelle et majestueuse, l’a englouti. Mais elle lui a offert, dans son effondrement, une place d’exception : celle de l’homme qui voulut faire de la souveraineté un acte de mémoire.

Aujourd’hui encore, ses ruines demeurent debout (la Citadelle La Ferrière, le Palais Sans Souci) comme des monuments de pierre et de silence. Là où le roi s’est tué, Haïti continue de parler : elle rappelle que la liberté, sans justice ni égalité, n’est qu’un mot suspendu dans le vent chaud des tropiques.

Notes et références

- Royaume d’Haïti – Article synthétique de référence, Wikipédia, d’après les sources primaires haïtiennes du XIXᵉ siècle, notamment les Armoriaux du royaume d’Haïti (1811–1820).

- Henri Christophe – Biographie détaillée, Wikipédia, mise à jour 2024, avec renvois aux travaux d’historiens et d’auteurs haïtiens contemporains.

- Baron de Vastey, Essai sur les causes de la Révolution et des guerres civiles d’Haïti, Imprimerie Royale, Sans Souci, 1819

- Gaspard Théodore de Mollien, Haïti ou Saint-Domingue, Paris, L’Harmattan (rééd.), 2006 [éd. 1818], témoin européen des institutions du royaume.

- Gauvin Alexander Bailey, The Palace of Sans-Souci in Milot, Haiti (ca. 1806–1813): The Untold Story of the Potsdam of the Rainforest, Munich/Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2017.

- Gaspar de Arredondo y Pichardo, Memoria de mi salida de la isla de Santo Domingo el 28 de abril de 1805, manuscrit dominicain, témoignage sur les campagnes militaires de Christophe sous Dessalines.

- Jean Fouchard, Les Marrons de la liberté, Port-au-Prince, Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 1972.

- C.L.R. James, The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution, Vintage, 1989.

- Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe, Paris, Présence Africaine, 1963.

- Alejo Carpentier, El reino de este mundo (Le Royaume de ce monde), Gallimard, 1954.

- Derek Walcott, Henri Christophe: A Chronicle in Seven Scenes, 1949.

- Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History, Beacon Press, 1995.