En 1951, une jeune femme noire meurt d’un cancer à Baltimore. Sans qu’elle le sache, des médecins prélèvent ses cellules. Elles ne mourront jamais. Baptisées HeLa, elles serviront à créer le vaccin contre la polio, à étudier le cancer, le sida et même l’ADN humain. Mais derrière cette révolution scientifique se cache un scandale moral : le corps d’Henrietta Lacks a été utilisé sans consentement, tandis que sa famille vivait dans la pauvreté.

HeLa : quand une femme devient la ressource la plus précieuse du XXe siècle

Baltimore, 1951. Une jeune femme noire entre à l’hôpital Johns Hopkins pour un simple saignement. Elle s’appelle Henrietta Lacks. Elle a 31 ans, cinq enfants, un mari ouvrier et un cancer du col de l’utérus qui, selon les médecins, ne lui laisse que quelques mois à vivre. Dans un geste médical anodin, un prélèvement est effectué sur sa tumeur. Ce petit échantillon de chair, sans qu’elle en soit informée, va engendrer la plus célèbre lignée de cellules de l’histoire : HeLa. Des cellules immortelles, capables de se diviser indéfiniment, qui sauveront des millions de vies, accéléreront la recherche biomédicale et nourriront une fortune scientifique colossale. Pourtant, la famille Lacks, elle, ne saura rien de cette découverte avant plus de vingt ans.

L’histoire d’Henrietta Lacks est celle d’une femme noire dont le corps a été pris au nom du progrès scientifique, sans autorisation ni partage. Elle est aussi celle d’un pays (les États-Unis) où, dans les années 1950, science et ségrégation cohabitaient sans se contredire. Et enfin, celle d’une tension morale qui persiste : à qui appartient le corps humain ? à la science, au malade, ou à personne ?

Henrietta naît en 1920 à Roanoke, en Virginie, sous le nom de Loretta Pleasant. Orpheline très jeune, elle grandit à Clover, dans une cabane en bois adossée à ce qui fut jadis une plantation familiale. L’Amérique ségréguée lui réserve le sort des femmes noires pauvres : école minimale, travaux agricoles, unions précoces. À quatorze ans, elle met au monde son premier enfant. À vingt, elle épouse son cousin David Lacks, un ouvrier d’usine, et le couple s’installe à Turner Station, banlieue ouvrière de Baltimore, à proximité des aciéries et du port. Ils auront cinq enfants : Lawrence, Elsie, Sonny, Deborah et Joseph.

Leur vie est dure, mais ordinaire : travail, Église, famille. Jusqu’à l’hiver 1951. Quelques mois après la naissance de son dernier enfant, Henrietta sent un « nœud » dans son ventre et souffre de saignements. Elle consulte à Johns Hopkins Hospital, l’un des rares établissements à accueillir gratuitement les patients noirs. Le 29 janvier 1951, le gynécologue Howard W. Jones découvre une tumeur d’un violet brillant sur le col utérin. Une biopsie est effectuée. Le diagnostic tombe : cancer du col, stade avancé. La radiothérapie au radium est engagée, le traitement standard de l’époque.

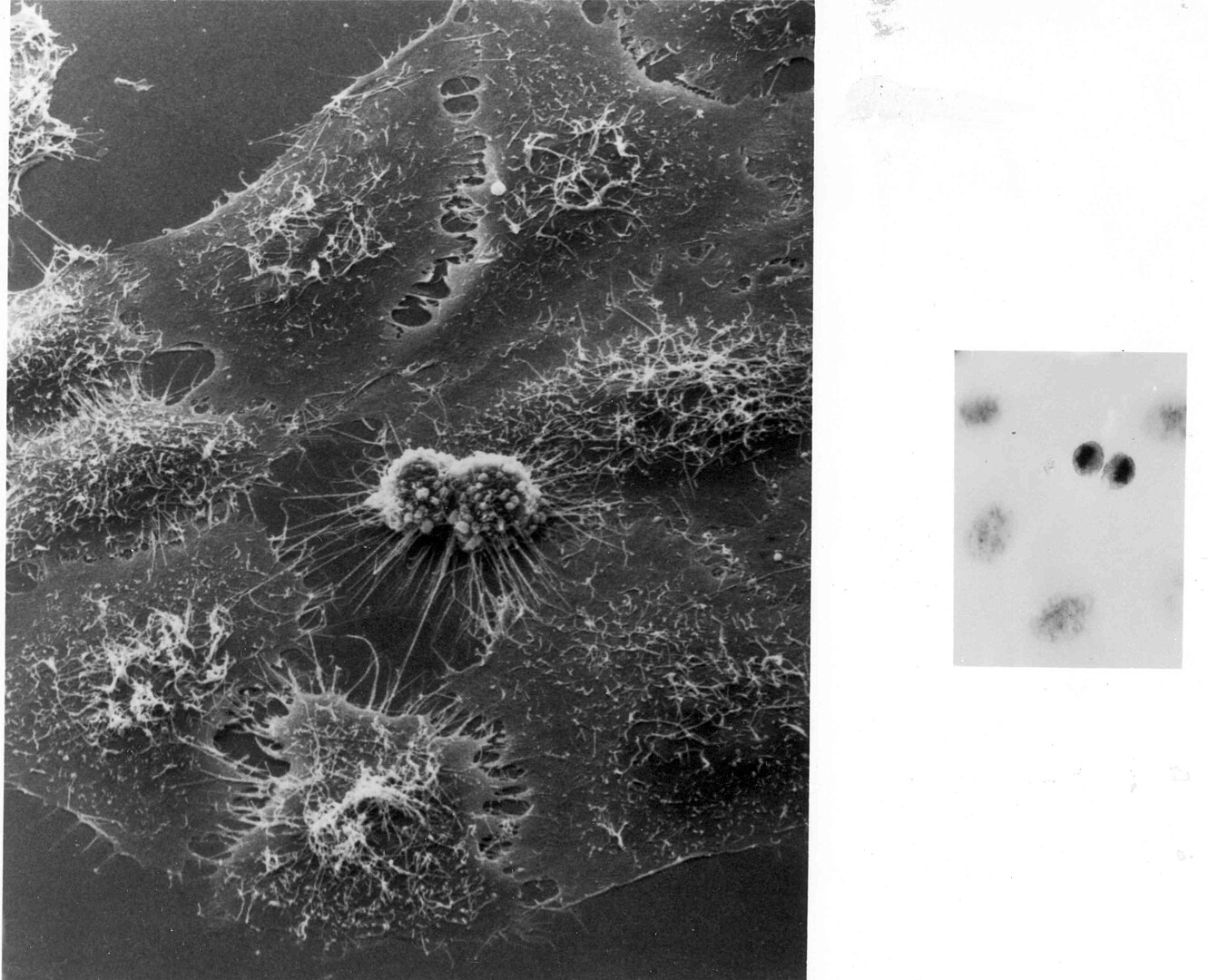

Sans qu’Henrietta le sache, le chirurgien prélève un second échantillon de tissu tumoral pour le transmettre au laboratoire de George Otto Gey, chercheur pionnier de la culture cellulaire. Depuis des années, Gey tente de maintenir des cellules humaines en vie en dehors du corps. Toutes meurent au bout de quelques jours. Mais celles d’Henrietta résistent. Mieux : elles se multiplient à une vitesse vertigineuse. Gey, stupéfait, les baptise du code HeLa, contraction d’Henrietta Lacks.

Le 4 octobre 1951, Henrietta meurt, épuisée par le cancer et les brûlures internes causées par le radium. Elle est enterrée dans un champ familial sans pierre tombale. Pendant ce temps, dans le laboratoire de Gey, les cellules HeLa continuent de croître, indifférentes à la mort de leur hôte.

Leur potentiel révolutionne la médecine. Ces cellules, immortelles, permettent pour la première fois d’expérimenter des vaccins, d’étudier les virus et de tester des traitements sans risquer de vies humaines. En 1954, elles servent à valider le vaccin contre la poliomyélite de Jonas Salk. En quelques années, des milliards de cellules HeLa sont produites dans des usines biologiques financées par les États-Unis. Elles voyageront dans l’espace avec Spoutnik, serviront à étudier le cancer, le sida, les effets de la radiation, les produits chimiques, la cartographie génétique et même le maquillage. HeLa devient un standard mondial, la pierre angulaire de la biologie moderne.

Mais ce miracle scientifique repose sur un paradoxe éthique. À l’époque, la notion de consentement éclairé n’existe pas. Les hôpitaux, notamment ceux destinés aux Noirs et aux pauvres, prélèvent souvent tissus et organes pour la recherche, sans explication ni autorisation. Dans l’Amérique ségréguée du milieu du siècle, la médecine est un terrain d’expérimentation à deux vitesses : charité hospitalière pour les uns, ressources biologiques pour les autres.

Dans les années 1950 et 1960, les cellules HeLa sont utilisées dans des centaines d’expériences parfois douteuses. Le chercheur Chester Southam, par exemple, injecte des cellules HeLa à des prisonniers et à des patients atteints de cancer pour tester les réactions immunitaires. D’autres manipulent la lignée sans précaution : dans les années 1970, on découvre que HeLa a contaminé la majorité des cultures cellulaires mondiales, rendant incertaines des années de travaux scientifiques. À mesure que la lignée HeLa conquiert les laboratoires, la famille Lacks, elle, vit toujours dans la pauvreté, ignorante du destin du corps d’Henrietta.

Ce n’est qu’au début des années 1970 que les descendants apprennent l’existence des cellules HeLa. Des chercheurs contactent les enfants Lacks pour leur demander des échantillons de sang ; ils veulent comparer leur ADN à celui des cellules, afin de démêler les contaminations. La famille croit alors qu’on cherche à les tester pour le cancer ; ils n’obtiennent aucune explication claire. En 1975, une revue scientifique identifie publiquement HeLa comme provenant d’Henrietta Lacks. Le secret est levé, mais la blessure commence. Pourquoi leurs cellules circulent-elles dans le monde entier ? Pourquoi personne ne leur a rien dit ? Pourquoi aucune compensation ?

À cette époque, le droit américain ne reconnaît aucun droit de propriété sur les tissus humains prélevés. En 1990, l’affaire Moore v. Regents of the University of California statue qu’un patient n’a pas de revendication légale sur ses cellules une fois retirées. Cette décision entérine le principe selon lequel la science peut utiliser des échantillons humains sans redevance, dès lors qu’ils n’ont plus de fonction clinique. Henrietta Lacks, en somme, n’a jamais existé aux yeux de la loi.

Pourtant, ses cellules sont partout. On estime qu’à ce jour, plus de 75 000 articles scientifiques mentionnent HeLa. On les retrouve dans l’étude du cancer, des virus, du génome humain, dans les tests de toxicité et même dans l’exploration spatiale. HeLa a rapporté des milliards aux industries pharmaceutiques, sans qu’aucune part ne revienne à la famille Lacks.

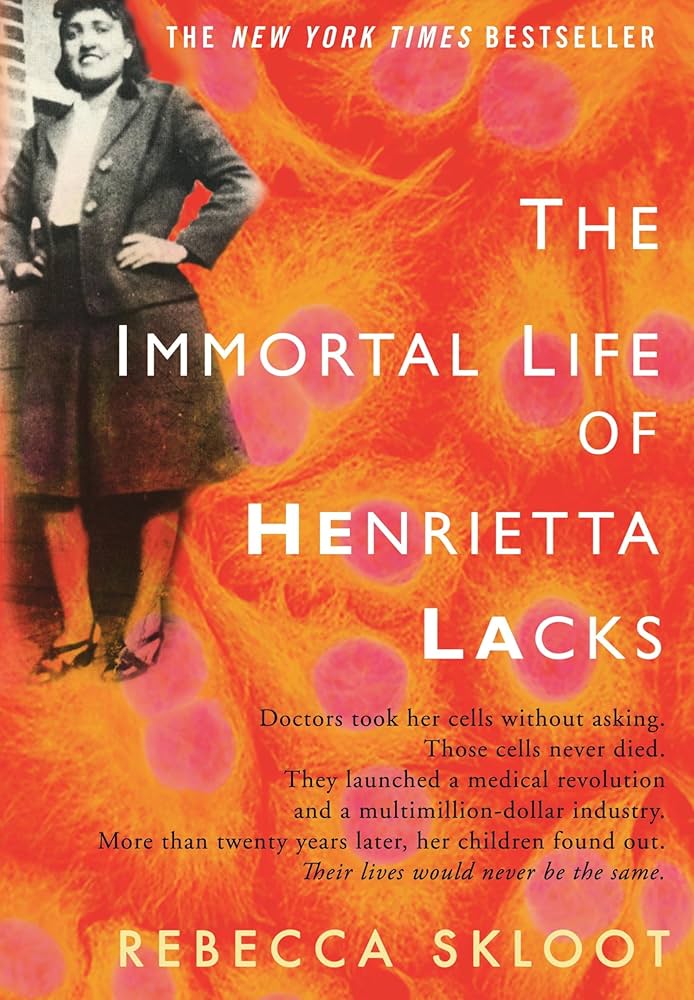

À partir des années 1990, les descendants engagent un lent combat pour la reconnaissance. Deborah Lacks, la fille d’Henrietta, consacre sa vie à reconstituer la vérité ; elle visite les archives, écrit aux journalistes, affronte les laboratoires. Le récit attire l’attention de la journaliste américaine Rebecca Skloot, qui publie en 2010 The Immortal Life of Henrietta Lacks. L’ouvrage devient un best-seller, traduisant enfin dans le grand public l’histoire de la femme derrière HeLa. Le livre entraîne la création de la Henrietta Lacks Foundation, destinée à soutenir financièrement les familles ayant contribué involontairement à la recherche scientifique.

En 2013, un nouvel épisode ranime le débat : des chercheurs publient le génome complet de HeLa sans consulter la famille. Or, comme ces cellules contiennent l’ADN d’Henrietta, elles révèlent potentiellement des informations génétiques sur ses descendants vivants. Sous la pression médiatique, les Instituts nationaux de la santé (NIH) concluent un accord avec la famille Lacks : l’accès au génome HeLa sera désormais encadré par un comité comprenant deux représentants de la famille, et toute publication devra reconnaître explicitement le nom d’Henrietta. C’est une victoire symbolique : pour la première fois, les héritiers d’une femme noire pauvre ont voix au chapitre dans la gouvernance scientifique. Mais l’accord reste moral ; aucun partage financier n’est prévu.

L’affaire connaît un nouveau rebondissement en 2021. Les héritiers d’Henrietta Lacks déposent plainte contre la société Thermo Fisher Scientific, accusée d’avoir continué à vendre et à exploiter les cellules HeLa à des fins commerciales, soixante-dix ans après leur prélèvement. Les avocats dénoncent un « enrichissement injuste ». En juillet 2023, un règlement amiable est conclu ; les termes sont confidentiels, mais la portée symbolique est immense. Pour la première fois, une entreprise accepte de transiger avec une famille dont le corps d’un ancêtre a été utilisé sans consentement. Une reconnaissance, tardive, mais historique.

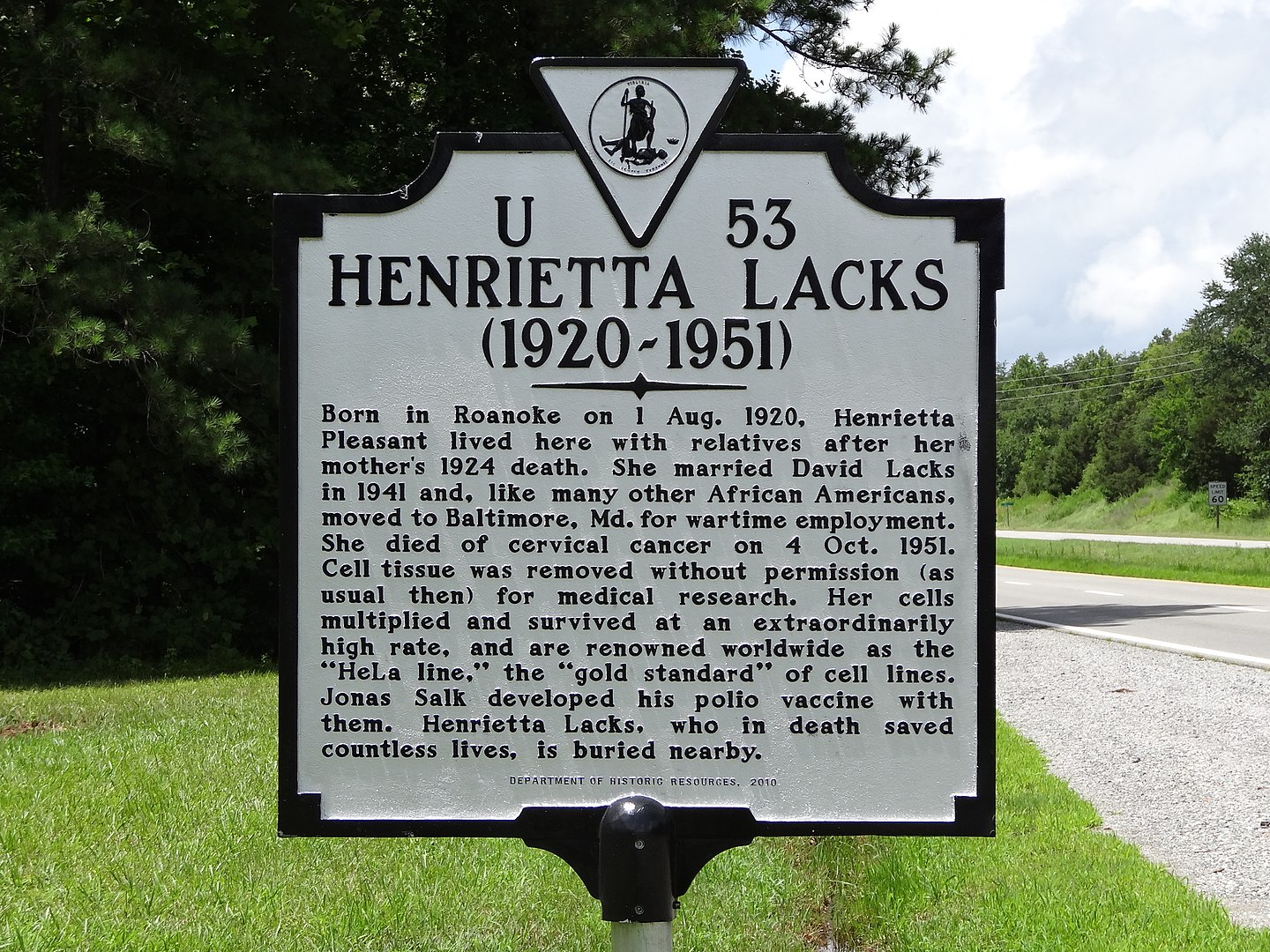

On peut y lire :

U53 HENRIETTA LACKS (1920 – 1951) Née à Roanoke le 1er août 1920, Henrietta Pleasant a vécu ici avec des proches après le décès de sa mère en 1924. Elle a épousé David Lacks en 1941 et, comme beaucoup d’autres Afro-Américains, a déménagé à Baltimore, dans le Maryland, pour trouver un emploi pendant la guerre. Elle est décédée d’un cancer du col de l’utérus le 4 octobre 1951. Des tissus cellulaires ont été prélevés sans son autorisation (comme c’était courant à l’époque) à des fins de recherche médicale. Ses cellules se sont multipliées et ont survécu à un rythme extraordinairement élevé. Elles sont aujourd’hui mondialement connues sous le nom de « lignée HeLa », la « référence absolue » en matière de lignées cellulaires. Jonas Salk a mis au point son vaccin contre la polio à partir de ces cellules. Henrietta Lacks, qui a sauvé d’innombrables vies après sa mort, est enterrée à proximité.

Département des ressources historiques, 2010

Depuis les années 1990, la mémoire d’Henrietta Lacks s’est lentement imposée. À Atlanta, un “Henrietta Lacks Day” est instauré dès 1996. À Baltimore, un bâtiment de Johns Hopkins portera bientôt son nom. En 2021, l’Organisation mondiale de la santé lui remet à titre posthume son Director-General Award : un hommage à « une femme dont la vie et la mort ont changé la médecine ». Des statues sont érigées à Bristol (Royaume-Uni, 2021) et à Roanoke (Virginie, 2023), sur le site même où une statue de Robert E. Lee avait été déboulonnée. La boucle est symboliquement bouclée : une ancienne esclave du savoir remplace un maître de la guerre.

Dans la communauté scientifique, HeLa demeure un repère. Ces cellules immortelles ont servi à élaborer le vaccin antipolio, à identifier le virus du papillome humain, à comprendre les effets des radiations, à perfectionner les chimiothérapies, à cartographier les chromosomes. Elles ont permis la naissance de la biologie moderne, des biotechnologies et de la médecine régénérative. Mais elles sont aussi le rappel que chaque progrès s’inscrit dans un contexte social : celui d’une Amérique où la couleur de peau pouvait encore déterminer la manière dont on était soigné ; et utilisé.

L’affaire Henrietta Lacks dépasse aujourd’hui la seule question médicale. Elle touche au rapport entre le corps et la propriété, entre la science et la justice, entre le progrès et la mémoire. Qui profite du savoir produit sur la souffrance des autres ? Les héritiers de la modernité scientifique ont-ils une dette envers ceux dont ils ont utilisé la chair ? Ces interrogations traversent désormais les débats sur la bioéthique, la confidentialité des données génétiques et la gouvernance de la recherche biomédicale.

L’histoire d’Henrietta Lacks dit aussi quelque chose de la condition des femmes noires en Amérique. Dans un pays où, pendant des décennies, le corps noir féminin a été examiné, ausculté, exploité (des expériences de Tuskegee à la stérilisation forcée), HeLa apparaît comme un symbole de dépossession. Mais elle révèle aussi une forme paradoxale d’immortalité : par ces cellules, Henrietta a transcendé les barrières sociales et raciales de son temps. Ses gènes, disséminés dans des millions de laboratoires, continuent de vivre, de se diviser, d’aider la science à comprendre la vie.

En 2017, l’adaptation du livre de Rebecca Skloot par HBO avec Oprah Winfrey dans le rôle de Deborah Lacks replace l’histoire dans la culture populaire. Le film, salué pour sa justesse, redonne un visage et une voix à celle qui n’en avait pas eu. Depuis, des artistes, des chercheurs, des enseignants s’efforcent de replacer Henrietta Lacks dans la trame de l’histoire afro-américaine, aux côtés de Rosa Parks, de Martin Luther King et des figures de la lutte pour la dignité.

Au fond, Henrietta Lacks a offert à la science ce qu’elle avait de plus précieux : son propre corps. Mais ce don, qui n’en fut pas un, révèle le prix humain du progrès. Il pose une question éthique essentielle : peut-on faire le bien sans consentement ? Si HeLa a sauvé des millions de vies, elle rappelle aussi les vies qu’on n’a pas écoutées, celles des anonymes dont les corps ont nourri le savoir sans reconnaissance ni mémoire.

Plus de soixante-dix ans après sa mort, le nom d’Henrietta Lacks est enfin connu. Mais derrière cette gloire posthume demeure une leçon : la science avance vite, la justice, elle, beaucoup plus lentement.

Henrietta Lacks voulait guérir. Elle n’a pas survécu à son cancer, mais son corps, lui, ne s’est jamais arrêté de vivre. Entre les éprouvettes, sous les microscopes, ses cellules continuent de se diviser ; silencieuses, immortelles, et désormais, connues.

Notes et références

- Skloot, Rebecca. The Immortal Life of Henrietta Lacks. Crown Publishing, 2010.

- Washington, Harriet A. Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present. Doubleday, 2007.

- Johns Hopkins Medicine. The Legacy of Henrietta Lacks. Communiqué institutionnel, 2021.

- NIH (National Institutes of Health). HeLa Genome Data Access Working Group Agreement, 2013.

- Thermo Fisher Scientific v. Estate of Henrietta Lacks. Cour du district du Maryland, dossier judiciaire, 2021–2023.

- Moore v. Regents of the University of California, 793 P.2d 479 (Cal. 1990).

- World Health Organization (WHO). Director-General Award to Henrietta Lacks, Genève, 13 octobre 2021.

- BBC. The Way of All Flesh. Documentaire d’Adam Curtis, 1998.

- The Washington Post. “Henrietta Lacks’s Cells Live On, and So Does the Debate Over Her Legacy.” 3 août 2023.

- Smithsonian Magazine. “How Henrietta Lacks Became Immortal.” Avril 2017.

- National Museum of African American History and Culture (NMAAHC). Henrietta Lacks Collection.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). History of the Polio Vaccine Development.